Melgven

Melgven [mɛlvɛ̃] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Melgven | |

_La_Trinit%C3%A9_01.JPG.webp) La chapelle de la Trinité. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Concarneau Cornouaille Agglomération |

| Maire Mandat |

Catherine Esvant 2020-2026 |

| Code postal | 29140 |

| Code commune | 29146 |

| Démographie | |

| Gentilé | Melgvinois |

| Population municipale |

3 422 hab. (2020 |

| Densité | 67 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 54′ 21″ nord, 3° 50′ 05″ ouest |

| Altitude | Min. 1 m Max. 155 m |

| Superficie | 51,17 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Concarneau |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de la commune de Melgven |

Géographie

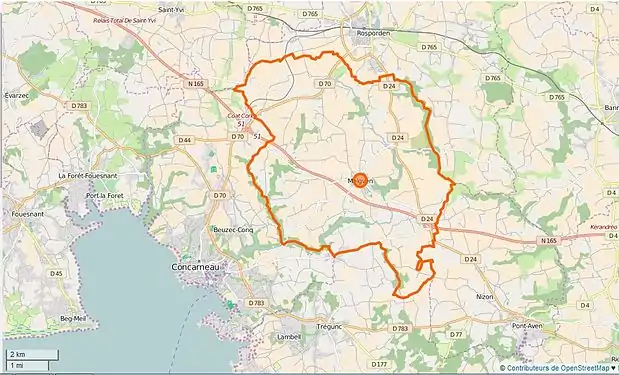

Situation

Melgven est une commune proche de l'Océan atlantique, mais non littorale, qui fait partie de la communauté de communes Concarneau Cornouaille Agglomération.

|

Relief et hydrographie

La commune est traversée par le fleuve côtier Moros qui a sa source à la limite nord de la commune (limite avec Rosporden), traverse tout le territoire communal en contournant le bourg par l'Est et le Sud et quitte la commune à seulement 8 mètres d'altitude, alors qu'il se jette dans l'étang du Moulin Neuf, situé en Concarneau juste en amont de l'étang du Moros. Le Val, affluent de rice droite du Moros avec lequel il conflue au niveau de l'étang du Moulin Neuf, sert de limite communale avec Concarneau côté ouest de la commune ; son propre affluent le Stival traverse la partie ouest du finage communal et a sa source près du hameau de Cadol ; il conflue avec le Val au niveau du moulin de Méros. Au sud de la commune, les ruisseaux de Kergunus et de Kerfrançès sont tributaires du Minaouët, un autre petit fleuve côtier, et servent aussi de limite communale avec Pont-Aven et Trégunc, le château de Keranével et le moulin de Keranével étant situés dans leur presqu'île de confluence.

Les vallées de ces cours d'eau sont de plus en plus encaissées ver l'aval et de nombreux moulins à eau jalonnaient leur parcours (par exemple d'amont en aval les moulins de Coat Forn, du Cosquer, Meil Nobl, du Fresq, de Kerangoc, Moulin Pell et du Hénan le long du Moros, de la Haie et Moulin Neuf le long du Val, de Trémadur et du Méros le long du Stival).

L'Aven marque à l'Est la limite communale entre la commune de Melgven et le bourg de Kernével, aujourd'hui intégré à la commune de Rosporden. Sa vallée est très encaissée, d'une cinquantaine de mètres, par rapport au plateau avoisinant et par endroits peu accessible, notamment entre Stang Guerroué et le pont de la D 22 : plusieurs toponymes sont d'ailleurs révélateurs d'un relief accidenté : la Motte, les Pyrénées, Beg Roz. Entré dans la commune vers 85 mètres d'altitude, l'Aven quitte la commune après avoir coulé nord-sud vers 38 mètres d'altitude à l'est de Loc'h ar Pont. Son cours est aussi jalonné de plusieurs moulins à eau : d'amont vers l'aval les moulins de Guilers et de Barbary (tous deux côté Kernével), les moulins disparus de Kergoat (dont le moulin à papier d'en bas), Moulin Goël (lui aussi côté Kernével).

La majeure partie du finage communal est formée d'un plateau en pente générale vers le sud, les points les plus élevés se trouvant à l'extrême-nord-ouest de la commune (151 mètres au nord du hameau de Cadol et n'étant plus que vers 70 mètres à l'extrême sud de la commune, par exemple aux alentours du château de Keranével.

Un parc de trois éoliennes hautes de 120 mètres est en service depuis 2016 à la limite nord-ouest de la commune, au nord du hameau de Kergleuziou, à proximité de l'endroit le plus élevé de la commune[1]. Ce projet fut vainement contesté par des opposants jusque devant le Conseil d'État[2]. Un autre projet de parc éolien existe depuis 2021 à cheval sur les communes de Pont-Aven et Melgven, mais soulève des contestations[3].

Paysages et habitat

Le paysage agraire traditionel de Melgven est le bocage avec un habitat dispersé en écarts formés de hameaux ("villages") et fermes isolées. Les hameaux les plus importants sont ceux de Croaz Hent Bouillet, Cadol, Coat Kerambeuz, La Trinité, Roz ar C'had, Kerligoar, Croas Kerfrançès, Kerichal Bihan, etc..

Le bourg de Melgven, en position relativement centrale au sein de son finage, a beaucoup grossi depuis la Seconde Guerre mondiale avec la création à sa périphérie de nombreux lotissements. De nombreux hameaux ont aussi connu une croissance notable et ont été transformés par une rurbanisation importante, par exemple ceux de Croaz Hent Bouillet, Cadol et de nombreux autres, en raison de la proximité de la commune avec les villes de Concarneau au sud et de Rosporden au nord de la commune. Les confins nord-est, est et sud-est de la commune ont davantage conservé leur caractère rural. Une zone d'activités économiques s'est développée aux alentours de l'échangeur de Kerampaou situé au carrefour de la voie express RN 165 avec la D 24.

Le village de Cadol

Cadol est l'un des plus importants hameaux de Melgven. Situé le long de l'axe routier reliant Concarneau à Rosporden et proche de l'échangeur donnant accès à la voie express RN 165, le village est excentré au sein du finage communal. Sa chapelle est à l'écart, au fond d'une impasse.

Longtemps Cadol a été connu pour son dancing-restaurant "La Clé des Champs", très fréquenté dans les décennies 1960 et 1970, mais qui a fermé en 2003 ; l'autre restaurant du hameau, le "Relais de la Côte", a fermé en 2020. L'ancien dancing est devenu un garage automobile et une école de hameau subsiste (en 2022 elle a 69 élèves répartis en 3 classes, de la maternelle au CM2)[4].

Transports

Le bourd de Melgven est traditionnellement desservi par deux routes départementales : la D 22 (qui vient de Concarneau via Lanriec côté sud-ouest et va, via le hameau de la Trinité, en direction de Bannalec côté est, mais c'est une route d'importance secondaire et très sinueuse) et la D 44 (axe qui vient côté sud-est de l'échangeur de Kerampaou et se dirige côté nord-ouest vers la Boissière, un lieu-dit situé au nord de Concarneau). Mais les axes routiers les plus fréquentés ne traversent pas le bourg : la D 24 traverse la commune en passant à l'est du bourg, venant côté sud de Pont-Aven et se dirigeant côté nord vers Rosporden et la D 122 traverse la partie sud de la commune, venant côté ouest de Concarneau via Croaz Hent Bouillet et rejoint l'échangeur de Kerampaou.

Mais, depuis sa construction, l'axe routier de loin le plus important est la voie express RN 165 qui a l'inconvénient de couper en deux le territoire communal (6 ponts routiers permettent toutefois de la traverser à divers endroits de son tracé), mais l'avantage de desservir la commune via l'échangeur de Kerampaou, situé à l'est de la commune, et à un degré moindre via l'échangeur de Coat Conq (situé en Concarneau, mais relié à Melgven via la D 44).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1982 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[11]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,6 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 8,6 | 11 | 12,8 | 12,6 | 10,8 | 8,9 | 5,7 | 4 | 7,6 |

| Température moyenne (°C) | 6,5 | 6,6 | 8,5 | 10,1 | 13,4 | 16,2 | 18,1 | 18,1 | 16 | 12,9 | 9,2 | 7 | 11,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9,4 | 10 | 12,5 | 14,7 | 18,2 | 21,4 | 23,4 | 23,5 | 21,2 | 16,9 | 12,7 | 10 | 16,2 |

| Record de froid (°C) date du record |

−11 17.01.1985 |

−10 10.02.1991 |

−8 01.03.05 |

−4,2 12.04.1986 |

−1,4 07.05.1982 |

2,2 01.06.11 |

4 02.07.1997 |

4 29.08.1986 |

3 19.09.12 |

−2,5 30.10.1997 |

−4,8 29.11.10 |

−7,2 29.12.1996 |

−11 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

15,5 26.01.1983 |

19 14.02.1998 |

24 19.03.05 |

26,8 23.04.1984 |

30,5 06.05.1995 |

34,6 19.06.17 |

36,5 18.07.06 |

39,2 09.08.03 |

31,6 04.09.13 |

29,5 01.10.1997 |

19,8 01.11.15 |

17 19.12.15 |

39,2 2003 |

| Précipitations (mm) | 129,9 | 100,9 | 89,9 | 78,2 | 83,4 | 55,3 | 63 | 64 | 80,2 | 121,4 | 128,4 | 137,4 | 1 132 |

Urbanisme

Typologie

Melgven est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [12] - [13] - [14].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[15] - [16].

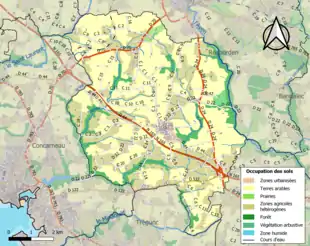

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,5 % | 128 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 0,6 % | 29 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 56,0 % | 2 850 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 0,8 % | 42 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 29,8 % | 1 518 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 1,8 % | 92 |

| Forêts de feuillus | 7,9 % | 404 |

| Forêts mélangées | 0,5 % | 25 |

| Source : Corine Land Cover[17] | ||

Toponymie

Attestée sous la forme Melgvan en 1300[18] - [19].

Le nom de Melgven provient des mots bretons mell (colline arrondie) et gwenn (blanc) : « la colline blanche »[20].

Histoire

_-_3.jpg.webp)

Préhistoire et Antiquité

Une stèle tronconique complète datant de l'Âge du fer, ornée de sculptures et de bas-reliefs, en gneiss d'origine locale, haute de 1,75 m et de 0,13 m de diamètre à son sommet, à base quadrangulaire, a été trouvée lors d'un labour en 1991 à Kerviguérou ; les fouilles consécutives à cette découverte fortuite entreprises en 1992 et 1993 par Anne Villard-Le Tiec ont permis de mettre au jour une nécropole à incinération datant aussi de l'Âge du fer, formée de deux enclos carrés auxquels on accédait par des porches en bois, dans laquelle ont été trouvées dans l'un des enclos 8 vases funéraires contenant des ossements incinérés et dans l'autre 3 urnes disposées dans un petit tumulus bordé de stèles de pierre ou de bois. L'une d'entre elles, gravée de frises, de grecques et d'esses, a été retrouvée dans le fossé délimitant l'enclos. Leur étude a permis de dater l'utilisation de ce cimetière de la fin du VIe siècle à la moitié du Ve siècle av. J.-C.[21]. La stèle est la réplique exacte de la colonne aspire (D) du temple de Métaponte (Italie du sud). Cette stèle témoigne de relations entre ces deux régions à cette époque[22].

Melgven est un carrefour entre Concarneau et Rosporden depuis l'Antiquité. On y retrouve les restes d'une ancienne voie romaine qui reliait Vannes à Quimper : elle empruntait le tracé de l'actuelle D 22 passant par la chapelle du Moustoir en Kernével et celles de la Trinité et Coat-an-Poudou en Melgven[23].

Époque moderne

Au XVIIIe siècle, Melgven, avec deux moulins au lieu-dit de Kergoat développe une industrie de production de papier à écrire et à imprimer. Ce papier est ensuite exporté vers Nantes, le Portugal et la Hollande[24].

Melgven possédait plusieurs manoirs, les plus connus étant le manoir de Coëtcanton (situé à 4 km au nord du bourg et à 1 km au sud de Rosporden), qui date du XIVe siècle[25]et appartint successivement à Jean de Keranrais, Geoffroy du Perrier, Gilette d'Acigné, etc., avant d'appartenir au surintendant Nicolas Fouquet. Au XVIIIe siècle, ses derniers propriétaires sont François-René de Grimaudet ![]() qui en 1756 le vend à la famille de Plœuc ; le manoir de Coataven ("Le bois de l'Aven" en breton), dont le dernier propriétaire sous l'Ancien Régime fut B. de Jacquelot du Boisrouvray ; le manoir de Minuello, qui appartint au XVIIIe siècle à la famille du Couëdic[26] ; le manoir de Coëtforn, situé à l'ouest de la chapelle de la Trinité, possédé en 1771 par Toussaint de Penandreff, sieur de Keranstrat, capitaine de frégate ; le manoir de Kergoët [Kergoat], qui appartint au XVIIIe siècle à la famille de Kerguélen[27] ; le manoir du Méroz (XV et XVIe), possédé au XVIIIe siècle par la famille de Boisguéhenneuc de Kerminguy[28] ; le manoir du Fresq, situé à 3 km au sud du bourg ; le manoir de Keranével (situé au sud du bourg de Melgven, mais désormais disparu), qui appartint au XVIIIe siècle à la famille des Hayeux[29].

qui en 1756 le vend à la famille de Plœuc ; le manoir de Coataven ("Le bois de l'Aven" en breton), dont le dernier propriétaire sous l'Ancien Régime fut B. de Jacquelot du Boisrouvray ; le manoir de Minuello, qui appartint au XVIIIe siècle à la famille du Couëdic[26] ; le manoir de Coëtforn, situé à l'ouest de la chapelle de la Trinité, possédé en 1771 par Toussaint de Penandreff, sieur de Keranstrat, capitaine de frégate ; le manoir de Kergoët [Kergoat], qui appartint au XVIIIe siècle à la famille de Kerguélen[27] ; le manoir du Méroz (XV et XVIe), possédé au XVIIIe siècle par la famille de Boisguéhenneuc de Kerminguy[28] ; le manoir du Fresq, situé à 3 km au sud du bourg ; le manoir de Keranével (situé au sud du bourg de Melgven, mais désormais disparu), qui appartint au XVIIIe siècle à la famille des Hayeux[29].

En 1759 la paroisse de Melgven [le nom est écrit Melven] devait chaque année fournir 36 hommes pour servir de garde-côtes[30].

Isabelle Le Deuff[31], âgée de 4 ans environ, qui habitait le moulin Coat Aven, fut dévorée par une louve privée[32] le vers les 6 heures du soir[33]. Des battues organisées pour retrouver cette vieille louve qui avait dû s'échapper permit de tuer 4 louvarts (jeunes loups), puis quelque temps plus tard en octobre deux vieilles louves et un vieux loup[34].

Révolte des Bonnets Rouges (1675)

Les habitants de la paroisse de Melgven prirent part à la Révolte des Bonnets Rouges. Le manoir de Coat-Canton, situé à l'époque en la paroisse de Melgven, est saccagé par les paysans révoltés. Il appartenait alors à Christophe Fouquet, comte de Chalain et gouverneur de Concarneau. Celui-ci dut en refaire la façade Nord et construisit le pavillon qui termine à l'Est, le corps de logis. Sa porte à tympan triangulaire, ses baies cintrées sont bien de la dernière moitié du XVIIe siècle[35].

La pêche des mulettes perlières dans l'Aven

Lionel Bonnemaire[36] dans son livre Les mollusques des eaux douces de France et leurs perles, décrit la pêche que pratiquaient des jeunes filles de Rosporden dans l'Aven au lieu-dit Kerenmeriet [Keranmeriet] en Melgven à la fin du XIXe siècle (l'Aven était alors comme « pavée » de mulettes perlières) : « Jadis, la recherche de perles occasionnait de joyeuses parties. Les jeunes filles de Rosporden se rendaient au lieu-dit Kerenmeriet, en français Le village des filles. Il est situé au bord de l'Aven. À demi dévêtues, ces pêcheuses improvisées ne craignaient pas d'entrer dans l'eau et prenaient un grand nombre de kregen dour dous [mulettes perlières en breton], qu'elles ouvraient sur le champ pour les visiter. Elles rejetaient ensuite leurs valves dans la rivière »[37].

L'école de hameau de Cadol

Fin XIXe, la construction de 67 écoles de hameaux a été autorisée dans le Finistère par deux décrets :

- le décret du qui a délégué une subvention pour 18 écoles de hameaux sur l'arrondissement de Quimperlé ; toutes ont été bâties dont 1 à Melgven (Cadol) ;

- le décret du qui a délégué une subvention pour 50 écoles de hameaux sur les quatre autres arrondissements du département (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper) à choisir dans les communes « dont le territoire est le plus étendu et les ressources les plus restreintes » ; 49 ont été bâties[38].

La Belle Époque

Trois membres d'une même famille de Trégunc, Nicolas Colin, son épouse Marie-Anne Bellec et leur fille Marie, âgée de 14 ans, se noyèrent à bord de leur charrette lors d'un retour de noces dans l'étang de Kérennével en Melgven, appartenant à M. de Saint-Georges. Leur cheval aurait fait une embardée à un endroit où la route longe l'étang[39].

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Melgven, l'abbé Morvan, écrit à propos des enfants : « L'année scolaire, pour le plus grand nombre, ne commence qu'en novembre pour finir en juin, sans parler du peu d'assiduité qu'ils y mettent »[40].

Le , Morvan, curé de Melgven, fait partie des 31 prêtres du diocèse de Quimper dont les traitements[41] sont retenus par décision du gouvernement Combes « tant qu'ils ne feront pas emploi de la langue française dans leurs instructions et l'enseignement du catéchisme » car ils utilisaient le breton[42].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Melgven porte les noms de 154 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[43].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Melgven porte les noms de 28 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[43].

Alfred Le Ray et Georges Beaujean, deux Concarnois âgés tous les deux de 20 ans, furent fusillés le à Kerguérizit (en Melgven)[44]. Jean Le Guiban, né le à Rosporden, résistant FFI, fut tué à l'ennemi le à Kérandérat en Melgven[45]. Pierre Salomon[46], et Roger Kerjose[47], résistants, furent tués à Kernabat (en Scaër) le .

Yves Daoudal, né le à Melgven, cultivateur à Toulgoat, blessé durant la Première Guerre mondiale, cité deux fois à l'ordre de son régiment, le 71e régiment d'infanterie, fut résistant FTPF dès 1942, cachant dans sa ferme de nombreuses armes. Arrêté le par les Allemands, il est condamné à mort le et fusillé le au Mont Valérien[48].

Le , un avion North American P-51 Mustang de l'United States Army Air Forces piloté par le lieutenant Lilly Joseph s'écrasa à Melgven[49]. C'est au retour d'une mission d'escorte sur Brunswick en Allemagne que le P-51 fut touché par un obus de la flak de Lorient. Le pilote put sauter en parachute et atterrit à côté d'un bois. Blessé à la cheville, il fut recueilli et caché avec autre aviateur originaire de Floride dans une ferme de Melgven. Début août, les deux pilotes purent rejoindre, camouflés en civils, les lignes américaines[50].Le manoir du Meros (Meroz) abrita dans ses greniers des résistants . Un guetteur était posté en haut d'un vieux chêne. Lorsqu'il entendait les camions allemands monter de Concarneau il tirait sur une corde reliée à une cloche dans le grenier et les résistants fuyaient dans les bois par un tunnel aujourd'hui muré.

L'après-Seconde Guerre mondiale

Deux soldats (Prospoer Guernalec[51] et Claude Le Naour) originaires de Melgven sont morts pendant la guerre d'Indochine.

La banque de données sur les séismes du BRGM indique que le , Melgven fut l'épicentre de séismes dont l’intensité maximale a atteint le degré V MSK, soit une magnitude de 7[52]. Ils furent ressentis jusque dans le Morbihan. Un autre séisme de magnitude 4 centré lui aussi sur Melgven, s'est produit le .

L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul du bourg de Melgven a perdu son clocher dans la nuit du 15 au lors de la tempête de 1987. Il fut reconstruit à l'identique et officiellement inauguré le [53].

Le refus de la fusion avec Rosporden et la scission du quartier de la Butte

Un projet de création d'un « Grand Rosporden », incluant les communes de Kernével et Melgven, existait depuis 1954 ; sa concrétisation aurait permis à Rosporden de devenir l'une des plus vastes communes du département (elle serait passée de 1 075 ha à 10 855 ha et sa population aurait atteint 9 300 habitants en 1973 en absorbant Kernével et Melgven). Des référendums sont organisés le : si les électeurs de Kernével votent en faveur de la fusion (811 « oui », 691 « non ») car pour eux ce rattachement semblait logique, car ils fréquentaient majoritairement Rosporden pour leur travail, les commerces et les écoles, ceux de Melgven votent contre (1 298 « non » et 633 « oui ») à la suite d'une campagne référendaire acharnée et houleuse animée par un « Comité de défense » hostile à la fusion (une grande pancarte « Non à la fusion » fut accrochée dans le bourg, des manifestations furent organisées) avec à sa tête Alphonse Carnot et le soutien du maire René Balaven, la majorité des habitants étant davantage attirés par Concarneau que par Rosporden ; seuls les électeurs du bureau de Cadol (où étaient inscrits entre autres les habitants du quartier de la Butte), plus proches de Rosporden, votant en faveur de la fusion par 576 « oui » contre 285 « non ».

Le , un décret préfectoral porte « rattachement à la commune de Rosporden de la portion du territoire de la commune de Melgven dite « Quartier de la Butte », d'une superficie de 398 ha et comprenant 1 148 habitants », ce qui prive aussi Melgven de 42 % de ses recettes fiscales car la partie annexée par Rosporden accueillait de nombreuses entreprises, des salaisons et des conserveries notamment[54].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[57]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[58].

En 2020, la commune comptait 3 422 habitants[Note 20], en augmentation de 0,29 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune de Melgven accueille deux écoles primaires sur son territoire :

- École publique du Bourg : l'école accueille 126 élèves ;

- École publique de Cadol : l'école accueille 124 élèves.

Culture locale et patrimoine

Monuments et sites

- L'Allée couverte de Coat Menez Guen, appelée aussi Ty Corriganet est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 30 janvier 1964[61].

L'allée couverte Ti ar c'horrikaned : vue d'ensemble.

L'allée couverte Ti ar c'horrikaned : vue d'ensemble. L'allée couverte Ti ar c'horrikaned : vue de l'intérieur.

L'allée couverte Ti ar c'horrikaned : vue de l'intérieur.

- L'église paroissiale de Melgven a été restaurée après la tempête de 1987, durant lequel son clocher s'est écroulé.

_-_1.jpg.webp) Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : clocher et façade ouest.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : clocher et façade ouest._-_3.jpg.webp) Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : flanc sud.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : flanc sud._-_5.jpg.webp) Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : vue intérieure d'ensemble.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : vue intérieure d'ensemble._-_4.jpg.webp) Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : le maître-autel et les vitraux du chœur.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : le maître-autel et les vitraux du chœur.

On compte aussi 5 chapelles sur le territoire de la commune[62] ;

- la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, construite entre 1769 et 1829[63];

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle : façade occidentale.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle : façade occidentale. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle : le clocher.

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle : le clocher.

- la chapelle Notre-Dame de Coat-an-Poudou, datant du XVIe siècle, dédiée à saint Cado ;

.jpg.webp) Chapelle de Coat-an-Poudou : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle de Coat-an-Poudou : vue extérieure d'ensemble. Chapelle de Coat-an-Poudou : le clocher.

Chapelle de Coat-an-Poudou : le clocher. Chapelle de Coat-an-Poudou : chimère.

Chapelle de Coat-an-Poudou : chimère..jpg.webp) Chapelle de Coat-an-Poudou : le calvaire.

Chapelle de Coat-an-Poudou : le calvaire..jpg.webp) Chapelle de Coat-an-Poudou : vue intérieure d'ensemble.

Chapelle de Coat-an-Poudou : vue intérieure d'ensemble.

- la chapelle Saint-Antoine, construite entre la fin du XVIe et la fin du XVIIe siècle ;

_-_1.jpg.webp) La chapelle Saint-Antoine et son calvaire : vue d'ensemble.

La chapelle Saint-Antoine et son calvaire : vue d'ensemble._-_2.jpg.webp) Chapelle Saint-Antoine : la façade.

Chapelle Saint-Antoine : la façade._-_5.jpg.webp) Chapelle Saint-Antoine : vue intérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Antoine : vue intérieure d'ensemble._-_9.JPG.webp) Chapelle Saint-Antoine : un vitrail.

Chapelle Saint-Antoine : un vitrail.

- la chapelle Saint-Grégoire, construite entre le XVIIe et le XVIIe siècle à Cadol ;

Chapelle de Cadol : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle de Cadol : vue extérieure d'ensemble. Chapelle de Cadol : le clocher.

Chapelle de Cadol : le clocher. Chapelle de Cadol : Portail occidental.

Chapelle de Cadol : Portail occidental. Chapelle de Cadol : le calvaire.

Chapelle de Cadol : le calvaire. Maxime Maufra : Soleil couchant, Cadol (Musée des Beaux-Arts de Reims).

Maxime Maufra : Soleil couchant, Cadol (Musée des Beaux-Arts de Reims).

- la chapelle de la Trinité, construite à partir du XVIe siècle, et appelée alors « chapelle du Boutier ». Le tympan du portail occidental représente le corps du Christ reposant sur les genoux de Dieu le Père, une disposition très rare[64].

_La_Trinit%C3%A9_06.JPG.webp) Clocher, sacristie et chevet de la chapelle de la Trinité.

Clocher, sacristie et chevet de la chapelle de la Trinité._La_Trinit%C3%A9_03.JPG.webp) Portail occidental de la chapelle de la Trinité.

Portail occidental de la chapelle de la Trinité._La_Trinit%C3%A9_04.JPG.webp) Statue de la Trinité au tympan du portail occidental de la chapelle de la Trinité.

Statue de la Trinité au tympan du portail occidental de la chapelle de la Trinité.

- Une chapelle Saint-Laurent a existé jusqu'au début du XIXe siècle.

- Des fontaines de dévotion considérées par le passé comme miraculeuses :

- la fontaine de Saint-Laurent du Boutier-La Trinité ;

- la fontaine de Penfeunteun.

- 17 croix et calvaires sont recensés dans la commune de Melgven[65].

Le calvaire (datant du XVe siècle) situé près de la chapelle de Cadol.

Le calvaire (datant du XVe siècle) situé près de la chapelle de Cadol. Le calvaire de Croas Keranpeoc'h (date du XVIe siècle).

Le calvaire de Croas Keranpeoc'h (date du XVIe siècle). La croix de Croas Kerfrancès (date du XIIIe siècle).

La croix de Croas Kerfrancès (date du XIIIe siècle).

- Le jardin du Kergoat, en Melgven, est un jardin de rhododendrons et de plantes de terre de bruyère, possédé par Alain de Kerguélen, un descendant de la famille de Kerguélen qui possédait l'ancien manoir de Kergoët[66].

- Le château de Keranével : Guillaume de Goarlot, seigneur originaire de Kernével, érige en 1426 la seigneurie de Keranével à Melgven. Entre 1885 et 1892, Alfred Legendre, architecte diocésain de la Ville de Nantes, fait construire l'actuel château. Le château est la propriété de la famille Harscouët de Saint-George jusqu'en 1994 ; la dernière héritière, Ghislaine Harscouët de Saint-George épouse en 1976 le comte Robert de Monti de Rezé. Depuis 1951, le domaine du château accueille grâcieusement chaque été des troupes scoutes. Depuis 2020 son parc est loué pour l'organisation d'événements festifs[67].

Château de Kerénével : vue extérieure d'ensemble depuis le sud-ouest.

Château de Kerénével : vue extérieure d'ensemble depuis le sud-ouest. Château de Kerénével : la façade.

Château de Kerénével : la façade.

- Les deux moulins à papier de Kergoat ("moulin d'en haut" et "moulin d'en bas") , situé sur la rive droite de l'Aven, à proximité du manoir de Kergoat et du hameau de La Trinité ; ils ont cessé leur activité vers le milieu du XIXe siècle ; il n'en subsiste que des ruines difficilement accessibles[68].

- Le manoir de Kergoat, construit en 1871 en remplacement de l'ancien château qui se trouvait sur la motte féodale située à proximité.

Événements

La mairie de Melgven organise chaque année un festival mi-juin avec musique et animation. La programmation est éclectique : pop-rock, electro, rap, raggae, musique traditionnelle et danse.

Une association à but social et culturel, Talenka, dont le siège social se situe dans le bourg de Melgven, a été créée le .

Personnalités liées à Melgven

- Charles Marie Bonaventure du Breil de Rays (né le à Lorient, décédé le au manoir de Coataven en Melgven, qui vécut au château de Quimerc'h en Bannalec), aventurier mégalomane à l'origine de la tragédie de Port-Breton (Nouvelle-Guinée) : Colonie libre de Port-Breton, terres à 5 francs l’hectare, fortune rapide et assurée. Pour tous renseignements s’adresser à Monsieur Du Breil de Rays, consul de Bolivie, château de Quimerc’h en Bannalec, Finistère. Quelque six cents candidats-colons, français, belges, italiens, allemands, répondirent à cette annonce de 1877 et beaucoup d'entre eux eurent un destin tragique dans ce projet de colonie libre dans une île inhospitalière de la Nouvelle-Guinée[69].

Voir aussi

Articles connexes

- Cadol (Finistère)

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Joseph Nerzic, né le au Val en Beuzec-Conq, décédé le à Barbary en Kernével.

- René de Kerguélen Kerbiquet, né le à Quimperlé, décédé le à Melgven.

- Julien Squiriou, né le à Melgven, décédé le à Melgven.

- François Philibert Dagorn, né le à Parcambroch en Melgven, décédé le à Parcambroch en Melgven.

- Ernest Harscouet de Saint-Georges, né le à Tréveneuc (Côtes-du-Nord), décédé le au château de Keranével en Melgven.

- Jean Cotten, né le à Melgven, décédé le à Melgven.

- Mathurin Le Floch, né le au Rest en Melgven, décédé le à Penhoat-Cadol en Melgven.

- Alexandre Guégan, né le à Concarneau, décédé en 1905 à Melgven.

- André Rouat, né le à Melgven, décédé le à Melgven.

- Guillaume Cariou, né le à Kerven en Melgven.

- Jean Marie Le Bihan, né le à Melgven, décédé le à Melgven.

- Jérôme François Cotten, né le à Saint-Yvi, décédé le à Melgven.

- Hervé de Kerguélen, né le à Kergoat en Melgven, décédé le à Nantes

- Jérôme Jeannès, né le à Coat an Poudou en Melgven, décédé le à Quimperlé.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Où va l’électricité produite par les trois éoliennes de Melgven ? », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Éoliennes de Kergleuziou. Le Conseil d'État récuse les arguments », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Une pétition contre le projet d’un parc éolien entre Pont-Aven et Melgven », Journal Le Télégramme]], 15 zvril 2021 (lire en ligne, consulté le ).

- Ronan Larvor, « Au cœur des villages de Cornouaille : Cadol à la croisée des chemins », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 29146001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Marcel Fournier, Les Bretons en Amérique française, 1504-2004 - Page 255

- Joëlle Quaghebeur, La Cornouaille du IXe au XIIe siècle, Société archéologique du Finistère, 2001, page 185.

- Jean-Marie Plonéis : La toponymie celtique. La géographie et l'histoire, éd. du Félin, 1989, p. 91 - Roger Frey, Étymologie et histoire de Melgven, Infobretagne.com. Consulté le 13 septembre 2013.

- Anne Villard et Marie-Yvane Daire, "Les stèles de l'Âge du Fer à décors géométriques et curvilignes. État de la question dans l'Ouest armoricain", Revue archéologique de l'Ouest, no 13, 1996, consultable http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rao_0767-709x_1996_num_13_1_1044 et Yves Ménez et Stéphane Hinguant, "Fouilles et découvertes en Bretagne", éditions Ouest-France, 2010, (ISBN 978-2-7373-5074-0).

- Anne Villard, Marie-Yvane Daire, Les stèles de l'Âge du Fer à décors géométriques et curvilignes. État de la question dans l'Ouest armoricain , Revue archéologique de l'ouest, 1996, Volume 13, no 13, p. 123-156.

- René Kerviler, Réseau des voies romaines en Armorique, "Armorique et Bretagne : recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes, publiées de 1873 à 1892", 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57842440/f296.image.r=Rosporden

- Collectif, Le patrimoine des communes du Finistère, tome 1, éditions Flohic, 1998, p. 63. (ISBN 2-84234-039-6).

- Patrick Lebègue, Manoirs de Melgven, HPPR, 2022, (ISBN 978-2-9571237-1-1)

- Le château du Couëdic est situé à Crédin (Morbihan) voir http://fr.topic-topos.com/chateau-du-couedic-credin

- Il s'agit de la famille du navigateur Yves de Kerguélen

- Cette famille est originaire de Tréogat voir http://jose.chapalain.free.fr/pageprin707.htm

- « Les anciens manoirs et nobles de Melgven (Bretagne) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne...", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f6.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- Isabelle Le Deuff, née le à Kerligoar en Melgven.

- Il s'agissait probablement d'une louve domestiquée.

- Registre des sépultures de la trève de Cadol.

- François de Beaulieu, "Quand on parle du loup en Bretagne", éditions Le Télégramme, 2004, (ISBN 2-84833-096-1).

- le père Henri Guiriec, Rosporden, Histoire de la paroisse, réédition, 2003, p. 82.

- Lionel Bonnemaire (1843-1905), avocat collectionneur de bijoux et amulettes populaires

- http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/Les_Mollusques_des_Eaux_Douces_de_France_et_Leurs_Perles_1200192538/91

- Marie-Paule et Bernard Kernéis, Les écoles de hameaux : deux programmes d' envergure à la fin du XIXe siècle dans le Finistère, revue "Le Lien", Centre généalogique du Finistère, no 151, septembre 2019. Site des auteurs http://www.roch-gad.eu

- Hebdomadaire Le Courrier du Finistère, 20 février 1904, consultable http://mnesys-viewer.archives-finistere.fr/accounts/mnesys_cg29/datas/medias/collections/bibliotheque/presse/4MI020/FRAD029_4MI_020_1904_02_06_001_1904_02_27_004.pdf

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- En vertu du Concordat, les prêtres étaient alors payés par l'État

- Journal La Croix no 6064 du 18 et 19 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2199243/f1.image.r=Pouldreuzic.langFR

- Memorialgenweb.org - Melgven : monument aux morts

- Ils avaient été surpris par les Allemands, alors qu'ils se cachaient dans les fermes et les bois du secteur de Kervaise, voir http://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/fusillade-de-kerguerizit-commemoration-du-70e-anniversaire-27-06-2014-10232493.php

- « Le Télégramme - Melgven - Kérandérat. Hommage à Jeannot Guiban », Le Telegramme, (consulté le ).

- Pierre Salomon, né le à Melgven, de la ferme de Coat-Aven

- Roger Kerjose, né le à Kernével, il résidait à Ruveil en Melgven

- http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/fusilles/fusilles-29.htm et http://www.mont-valerien.fr/apprendre/lettres-de-fusilles/detail-lettres-fusiles/lettres-de-fusilles/daoudal-yves/?no_cache=1

- Pertes U.S.A.A.F. - Département du Finistère, absa3945.com. Consulté le 13 septembre 2013

- Rapport d'évasion du Lt. Lilly Joseph A, absa3945.com. Consulté le 13 septembre 2013

- Prosper Guernalec, né le à Melgven, tué le à Nha Trang (Annam)

- Cf. fiche synthétique

- Il y a 25 ans, le clocher de l'église s'effondrait, Ouest-France, 9 octobre 2012. Consulté le 13 septembre 2013

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, no 22082 du 5 juillet 2016

- Base de données des maires sur le site des archives du Finistère

- « Démission de la maire de Melgven. Michelle Helwig est passée à l’acte », Le Télégramme, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Allée couverte dite Ty Corriganet, de Coat Menez Guen », notice no PA00090111, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Source: Page « les sites », section culture et patrimoine, site officiel de la commune

- « Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Créac'higuel (Melgven) », sur Bretania, (consulté le ).

- La vieille architecture de Bretagne, "Art national construction", mai 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5595209n/f39.image.r=Rosporden

- Société archéologique du Finistère. Histoire et patrimoine, « Inventaire des croix et calvaires Commune de Melgven » (consulté le ).

- http://www.jardindukergoat.sitew.fr/#Le_jardin.P

- https://www.chateau-de-keranevel.fr/historique-du-chateau-de-keranevel-en-bretagne/.

- « Moulins à papier, Kergoat (Melgven) », sur Bretania, (consulté le ).

- Daniel Raphalen, L'Odyssée de Port-Breton ou le rêve océanien du marquis de Rays, Éditions Les Portes du large, Rennes, 2006.