Bannalec

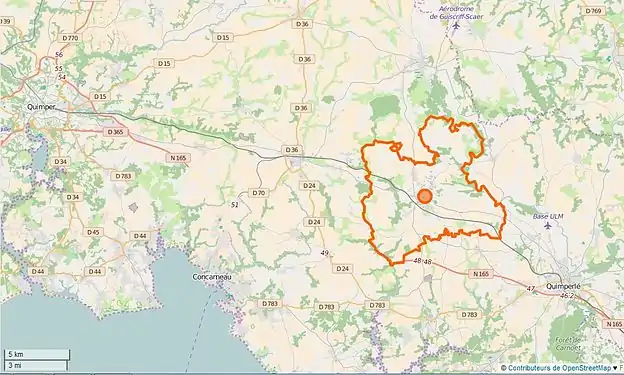

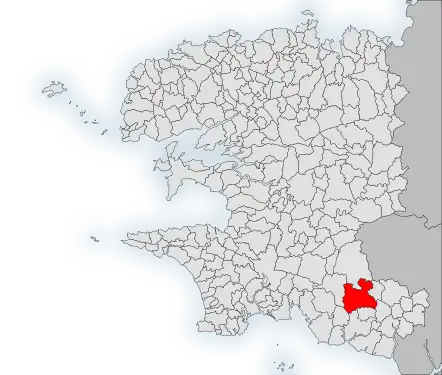

Bannalec [banalɛk] est une commune française située dans le département du Finistère, en région Bretagne.

| Bannalec | |

L'église paroissiale de Bannalec, Notre-Dame-de-Folgoët. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Quimperlé Communauté |

| Maire Mandat |

Christophe Le Roux 2020-2026 |

| Code postal | 29380 |

| Code commune | 29004 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bannalécois |

| Population municipale |

5 656 hab. (2020 |

| Densité | 73 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 56′ 00″ nord, 3° 41′ 45″ ouest |

| Altitude | Min. 22 m Max. 172 m |

| Superficie | 77,51 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Bannalec (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Moëlan-sur-Mer |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | bannalec.fr |

Géographie

La commune de Bannalec est située dans le sud-est du département du Finistère, au nord-ouest de Quimperlé (12,9 km à vol d'oiseau[1]) et à l'est de Quimper (31,4 km à vol d'oiseau[2]). D'un point de vue historique, elle appartient à la Cornouaille. La commune n'a avec Scaër au nord et Le Trévoux et Riec-sur-Bélon au sud que des limites artificielles.

|

Topographie, géologie et hydrographie

Bannalec a un territoire très vallonné qui s'étage entre 172 m d'altitude à Minez Kersclipon, au nord et 21 m d'altitude au moulin du Pont Taro, au sud-ouest.

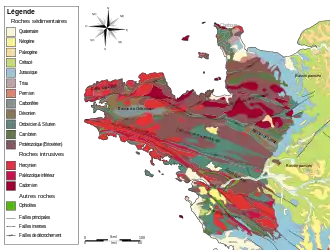

La commune se situe sur les grandes failles du Massif armoricain allant de Quimper à Nantes. Le socle est composé en majorité de granite, une roche intrusive hercynienne (400 à 245 millions d'années), mais également de nappes du Paléozoïque inférieur (570 à 400 millions d'années) au sud. Au sud-ouest se trouvent des roches sédimentaires, de l'Ordovicien (environ 460 millions d'années) et du Silurien (environ 420 millions d'années)[3].

La commune est drainée par de nombreux ruisseaux. Elle a pour limites naturelles l'Isole au nord-est, l'Aven au sud-ouest et le ruisseau de la Véronique et le Ster Goz à l'ouest. On compte également plusieurs bassins, deux élevages piscicoles, une station de pompage et un château d'eau[4]. Les vallées sont très encaissées, celle de l'Isole coule dans de véritables gorges difficiles d'accès et encaissées d'une soixantaine de mètres par rapport aux hauteurs avoisinantes entre Pont-Hélec et Lostengoat, notamment à l'est de Penquélen ; mais sa vallée, bien que plus large, est aussi très encaisée plus en amont, par exemple entre le Moulin de Kerchuz et le Moulin Neuf ou encore, plus en aval aux alentours de la chapelle de Saint-Cado.

L'Isole non loin de la fontaine Saint-Cado (limite communale entre Bannalec et Saint-Thurien).

L'Isole non loin de la fontaine Saint-Cado (limite communale entre Bannalec et Saint-Thurien). Rochers formant une falaise sur la rive droite de l'Isole (le long du sentier venant de la fontaine Saint-Cado).

Rochers formant une falaise sur la rive droite de l'Isole (le long du sentier venant de la fontaine Saint-Cado). Paysage végétal aux alentours de la chapelle Saint-Cado.

Paysage végétal aux alentours de la chapelle Saint-Cado.

Habitat et voies de communication

Près de la moitié de la population vit dans le bourg qui constitue la principale agglomération de la commune. Le reste de la population vit dans les nombreux écarts que compte la commune, le plus important étant le village de Saint-Jacques au nord. Le territoire est soumis à un développement pavillonnaire.

Le village est traversé par la D 765 (d'est en ouest) et la D 4 (du nord au sud). La D 23 relie le village à Saint-Thurien au nord-est. Dans la partie sud du territoire passent la D 22 et la RN 165, voie expresse reliant Brest et Quimper à Lorient et Nantes. Les aéroports les plus proches se trouvent près de chacune de ces villes. La ligne de chemin de fer venant de Rennes ou Nantes via Redon en direction de Quimper traverse la commune du nord-ouest au sud-est et Bannalec dispose d'une gare (mais les TGV Atlantique ne s'y arrêtent pas).

La gare de Bannalec au début du XXe siècle (carte postale).

La gare de Bannalec au début du XXe siècle (carte postale). La gare de Bannalec.

La gare de Bannalec. La gare de Bannalec.

La gare de Bannalec. La gare de Bannalec (rénovée) en 2022.

La gare de Bannalec (rénovée) en 2022.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[7]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1984 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[11]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,6 | 3,5 | 4,7 | 5,9 | 9,1 | 11,4 | 13,2 | 13,1 | 11,3 | 9,3 | 6 | 4,1 | 8 |

| Température moyenne (°C) | 6,3 | 6,7 | 8,6 | 10,3 | 13,8 | 16,4 | 18,1 | 18,1 | 16 | 12,9 | 9,1 | 6,9 | 12 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9 | 9,9 | 12,5 | 14,8 | 18,5 | 21,3 | 23 | 23,1 | 20,6 | 16,4 | 12,2 | 9,6 | 15,9 |

| Record de froid (°C) date du record |

−10,9 02.01.1997 |

−8,5 10.02.1991 |

−7,1 01.03.05 |

−3,5 12.04.1986 |

0 07.05.1997 |

3 14.06.1987 |

5 02.07.1997 |

3,5 31.08.1986 |

3 27.09.10 |

−1,5 18.10.1992 |

−4,5 29.11.10 |

−7,2 29.12.1996 |

−10,9 1997 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

15,6 06.01.1999 |

18,8 14.02.1998 |

23,9 19.03.05 |

27,7 08.04.11 |

31,4 25.05.12 |

34,2 23.06.05 |

36,2 17.07.06 |

38 09.08.03 |

31,8 04.09.13 |

28,9 02.10.11 |

20,8 01.11.15 |

16,7 19.12.15 |

38 2003 |

| Précipitations (mm) | 151,2 | 116,5 | 94,8 | 89,7 | 83,6 | 59,2 | 64,4 | 65,6 | 83,3 | 126 | 139,5 | 147,2 | 1 221 |

Urbanisme

Typologie

Bannalec est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3] - [12] - [13] - [14]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bannalec, une unité urbaine monocommunale[15] de 5 659 habitants en 2017, constituant une ville isolée[16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

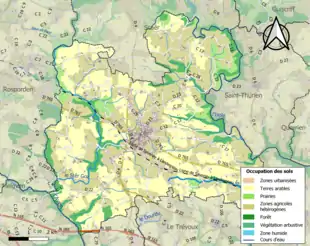

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 3,4 % | 264 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 0,4 % | 29 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 38,0 % | 2 970 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 5,4 % | 421 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 36,7 % | 2 865 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 5,4 % | 420 |

| Forêts de feuillus | 9,6 % | 751 |

| Forêts de conifères | 0,8 % | 60 |

| Forêts mélangées | 0,4 % | 30 |

| Source : Corine Land Cover[20] | ||

Toponymie

Mentionnée pour la première fois vers 1030 dans le cartulaire de Quimperlé, Bannalec est désignée sous le terme Plebs Banadluc. Le toponyme associe au breton balan « genêt » (en vieux breton banadl et en moyen breton banazl) le suffixe ek. Bannalec [le nom aurait dû logiquement s'écrire "Balanec"] signifie tout simplement « l'endroit où pousse le genêt (genêtière) »[21]. Bannalec doit probablement son nom du fait que le genêt à balais y pousse en abondance.

Toutefois, l'abbé Mével, recteur de Plonévez-Porzay vers 1926, a émis une autre hypothèse : tout comme le nom de Trébalay signifie probablement la "trève de saint Balay", ce saint breton[Note 4] peu connu pourrait aussi être à l'origine du nom de Bannalec, tout comme de saint Belec en Leuhan et du nom de la commune de Ploubalay[22].

Histoire

Préhistoire

Au village de Kermaout, subsiste une allée couverte, une autre à Kerjean, et à proximité du village de Cosquériou-Saint-Cado, un dolmen enfoui. Un autre dolmen se trouve à Kercoat dans le parc du manoir du Quillio.

Antiquité

Un camp retranché a été identifié à 500 mètres au nord de Kerquillerm[23].

La voie romaine allant de Quimperlé à Quimper passait au sud de Bannalec par le bourg du Trévoux, Pont Glaérès et l'Église Blanche, son tracé se poursuivant via Le Moustoir en Kernével (actuelle D 22 pour ce tronçon)[24]. François-Nicolas Baudot Dubuisson-Aubenay écrit en 1636 :

« (l'orthographe de l'époque a été respectée) Au bout des rabines [chemins] de Banadec [Bannalec], on trouve une voye haulte, dossue et relevée, et fort droite une lieue durant, ressemblant fort à une voye romaine[Note 5], sinon que, par endroits, elle est pavée de menus pavés ou caillou, à la moderne. Je croirois bien qu'elle auroit été réparée, et que ce pourroit estre une portion de ce grand chemin élevé que les Bretons estiment et content avoir esté fait par la royne d'Ahès, qui conduit depuis Vennes jusqu'à Kerahez (...)[25]. »

Moyen Âge

Bannalec a été probablement une paroisse de l'Armorique primitive dont le territoire aurait aussi englobé Scaër et Kernével[23].

Quatre mottes féodales ont été identifiées au Quillio, à Prat Lez, à Kerguillerm et une avec une double enceinte à Coat-ar-Vouden ; une autre se trouvait près de l'ancien château de Quimerc'h[23].

En 1050 le duc de Bretagne Alain Canhiart fit donation de la trève de Trébalay à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé[26]. Cette donation figure dans le cartulaire de Quimperlé.

L'histoire de Bannalec est indissociable de celle des seigneurs de Quimerc'h [à ne pas confondre avec la paroisse de Quimerc'h] sous l’Ancien Régime. En effet ces puissants seigneurs disposaient d'un château féodal à Bannalec et de nombreuses terres dans la paroisse et celles du voisinage. Par ailleurs la seigneurie, qui appartenait alors à Hevin de Quimerch, fut érigée en baronnie par le duc Jean V en 1420 en récompense des services rendus par le seigneur de Quimerc'h à son suzerain, notamment pour le soutien militaire qu'il lui a apporté au cours de l'épisode de la trahison de Marguerite de Clisson et de ses deux fils Charles et Olivier. Elle disposa de ce fait du droit de haute, moyenne et basse justice avec création d'un gibet à quatre piliers sur le tertre de Roz-Glaz à Mellac. La seigneurie passa successivement par alliance des mains des Quimerc'h (XIe-XIVe) à celles des Hautbois (XIVe-XVIe) (par le mariage d'Alix de Quimerc'h avec Jean de Hautbois vers 1350)[27], des Tinténiac (par le mariage en 1526 de Pierre de Tinténiac, seigneur du Perche et de la Coquerais, avec Françoise de Quimerc'h, fille de Louis de Quimerc'h et de Françoise de Broons) (XVIe-XVIIIe) et des Du Breil de Rays (XVIIIe). Le plus ancien seigneur de Quimerc'h dont le nom nous soit parvenu se nommait Rivallon et vivait entre 1066 et 1114. Les armes des seigneurs de Quimerc'h furent de tout temps un champ d'hermines meublé d'un croissant. La présence d'hermines sur le blason, laisse à penser que ce Rivallon était un proche parent du duc de Bretagne. Quant au croissant, il appartenait à la famille des comtes de Cornouaille. En 1352, pendant la guerre de succession de Bretagne, le château féodal de Quimerch fut enlevé par l'anglais Roger David aux troupes de Charles de Blois. En 1472, François II, duc de Bretagne, permit au seigneur de Quimerch de contraindre ses vassaux à travailler aux fortifications du château. Le château féodal pris alors l'aspect définitif qu'il allait conserver jusqu'à ce qu'il ne soit entièrement rasé par son propriétaire en 1828.

Blason de la famille de Quimerc'h.

Blason de la famille de Quimerc'h. Blason famille du Hautbois.

Blason famille du Hautbois. Blason Famille de Tinténiac.

Blason Famille de Tinténiac. Blason du Breil (Comte de Rais).

Blason du Breil (Comte de Rais).

Époque moderne

La paroisse de Bannalec, en raison de sa grande étendue, environ 8 400 hectares avant la Révolution, était organisée en huit frairies : Coguiec, Tremeur, Trébalay, le Bourg, Troganval, Guirisec, Kerzudal et Bossulan. La frairie de Coguiec correspondait au quartier de Saint-Cado, tandis que la frairie de Guirisec correspondait au quartier Saint-Jacques. La frairie de Bossulan se trouve aujourd'hui en Pont-Aven. La plupart des frairies empruntait leur nom à celui d'un village. Celle de Guirisec le devait à une colline appelée Menez an Guerisec (mont de la cerisaie).

XVIe siècle et XVIIe siècle

D'après des aveux de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, les seigneurs de Quimerc'h étaient sergents féodés du duc de Bretagne dans la ville de Quimperlé[28].

En 1575 un abbé commendataire de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, Pierre de Labesse, vendit trois villages situés dans la trève de Trébalay qui appartenaient jusque-là à ladite abbaye[29]. Pendant les Guerres de la Ligue (1588-1598), une bataille opposa les troupes royales, commandées par Sébastien de Rosmadec (baron de Molac) et celles des Ligueurs, sous les ordres de Georges d'Arradon, seigneur de La Granville (lequel périt pendant le combat, ainsi que les sieurs de Kersalaün et de Beaulieu) dans un champ situé près du château de Quimerc'h ; Michel de Tinténiac, alors seigneur de Quimerc'h, selon le chanoine Moreau, ne donna asile à aucun des deux camps, fermant les portes de son château et restant spectateur de ce combat[30].

Toute la région fut ravagée par Guy Eder de la Fontenelle. Pitre-Chevalier écrit, à propos de l'organisation d'une soule : « Arrivez sur la lande, arrivez, jeunes gars de Nizon et de Kemperlé ! ... Arrivez, pauvres pen-ty de Lothéa et de Trébalay, incendiés par La Fontenelle... Arrivez habitants de Clohars et de Névez, à peine guéris de la famine et de la peste! Arrivez, superbes garçons de Bannalek, avec vos grands chevaux enharnachés (...) »[31]. Il écrit à nouveau plus loin : « Ceux de Lohéa et de Trébalay ont eu leurs maisons brûlées par La Fontenelle. (...) Ceux de Clohars et de Névez souffrent de la disette et du mal jaune (...) Ceux de Bannalek demandent (...) mille livres pour relever leur clocher abattu par le tonnerre. (...) Ceux de Trévoux et de Moëlan sont en pleine famine et en pleine guerre avec les loups depuis un mois ; ils réclament une centaine de messes pour leurs morts après la prise de Kemper »[32].

À partir de 1526, en raison du mariage de Françoise de Quimerc'h avec Pierre de Tinténiac, le château de Quimerc'h passe aux mains de la famille de Tinténiac et y reste jusqu'à la Révolution française, possédé notamment successivement par François-Hyacinthe de Tinténiac[Note 6], époux de Anne Antoinette de Kersulgen, et enfin leurs fils Hyacinthe de Tinténiac[Note 7] et son frère Vincent de Tinténiac (1756-1795), connu sous le nom de Chevalier de Tinténiac, fut l'un des chefs de la chouannerie bretonne.

Une trentaine de manoirs ont été recensés à Bannalec, dont ceux de Kerlagadic, Kerlec, Le Menec, Le Quilio, Le Quinquis, Livinot, etc., même si plusieurs d'entre eux ont disparu depuis[33].

Le prédicateur Julien Maunoir prêcha une mission à Bannalec vers 1662[34].

Bannalec prend part à la révolte des Bonnets rouges en 1675. Deux habitants sont exclus de l'amnistie royale accordée en [35].

XVIIIe siècle

Les paroissiens de Bannalec étaient soumis à la corvée au grand chemin. Ils devaient entretenir 18 jours par an la portion de la voie royale (voie reliant Quimperlé à Quimper) comprise entre le village de Léty et le bois de Goarlot soit un tronçon long de 7,2 km. Les nobles ainsi que les bourgeois en étaient exemptés.

En 1759 la paroisse de Bannalec [le nom est écrit Bannallec] devait chaque année fournir 72 hommes pour servir de garde-côtes[36].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Bannalec en 1778 :

« Bannalec ; sur un coteau et sur la route de Quimper à Quimperlé ; à 6 lieues trois-quarts de Quimper, son évêché ; à 32 lieues un tiers de Rennes et à 3 lieues de Quimperlé, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse, dont la cure est présentée par un chanoine de la cathédrale, relève du Roi. On y compte, y compris ceux de Trébalai [Trébalay], sa trève, 3 600 communiants[37]. Il s'y tient quinze foires par an. Ce territoire, rempli de montagnes et de coteaux, est tout couvert de bois ; on y voit des landes et la forêt de Guimerch [Quimerch] qui est fort étendue ; les terres en labeur y produisent d'abondantes récoltes en froment et en seigle[38]. »

Révolution française

Au printemps 1789 le corps politique [Assemblée des paroissiens] de Bannalec, sous l'inspiration du marquis de Tinténiac, s'opposa aux idées nouvelles[23] et refusa de concourir à l'élection des députés du Tiers-État de la sénéchaussée de Quimper sous prétexte que « la Bretagne est absolument indépendante de la France » et n'a donc pas à envoyer des représentants aux États généraux[39].

En 1790 la paroisse de Bannalec est érigée en commune et annexe à son territoire la trève de Trébalay, ancienne possession de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. Elle cède plusieurs villages dont Bossulan, situés sur l'autre rive de l'Aven, à la commune voisine de Nizon.

Aucun des prêtres présents dans la paroisse n'accepta de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé ; parmi ces prêtres réfractaires, le curé Pierre Oury émigra en Angleterre, Jean Merdy fut déporté sur un des Pontons de Rochefort en rade de l'Île d'Aix, le Washington et Marc Calvez fut déporté en Espagne[23].

Le , 160 jeunes Bannalécois devaient se rendre à Quimperlé pour se présenter au conseil de révision. Mais arrivés au carrefour de Saint-Cado les jeunes appelés décident de s'en retourner au bourg de Bannalec où ils abattent l'arbre de la liberté aux cris de « Vive le roi ! À bas la République ! ». Pour les punir, treize d'entre eux furent arrêtés, puis finalement trois d'entre eux, aides-cultivateurs (Matthieu Toupin[Note 8], Corentin Perron[Note 9] et Jean Lelgouarch[Note 10]) eurent la tête tranchée le 6 messidor an II () à Paris Place de la République après avoir été condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire sur ordre du juge Antoine Fouquier-Tinville après un semblant de procès[40].

Pendant toute la période révolutionnaire, Bannalec fut un centre de chouannerie très actif, animé notamment par Guillaume Guyho[Note 11], fils du sénéchal de la maison de Tinteniac, et d'autres membres de sa famille[23]. En 1798, Jean-Pierre Boullé[Note 12], préfet du Finistère, se rendant à Quimperlé, fut attaqué par une bande royaliste près de Bannalec, et perdit deux hommes de son escorte[41]. Le une diligence est attaquée par des chouans aux environs de La Véronique. Le , François Joseph Rudler, lui aussi préfet du Finistère est attaqué à son tour près de Bannalec, mais son escorte repoussa ses agresseurs[42].

Description du château féodal de Quimerc'h peu avant sa destruction

Selon le Chevalier de Fréminville « la forteresse de Kymerc'h [Quimerc'h] [était] la plus entière, la plus imposante et la mieux conservée de toutes celles qui, dans le Finistère, avaient survécu aux ravages du temps et des hommes ».

« Son plan était carré, et le portail se trouvait du côté qui regarde l'étang, en face de la chaussée qui le traverse. Il y avait grande et petite portes à arcades en ogives, et qui étaient fermées chacune par une herse et un pont-levis. Le corps de garde était pratiqué à droite, sous la voûte de la petite porte, ou porté de ronde. Deux tours rondes, jointes par une courtine, à galeries saillantes et mâchicoulis, formaient la défense du portail. Au devant de la tour droite lui avait été adossée, dans des temps moins anciens, une forte tour hexagonale. Ces tours étaient surmontées de toits en flèche, avec de grandes fenêtres à pignons, accompagnées d'ornements gothiques ».

« À l'angle droit de la façade, on voyait une tour ronde moins forte que celle du portail ; aux angles opposés du carré étaient deux autres tours rondes, dont celle de gauche, qui était la plus grosse et la plus forte de toutes, était le réduit ou donjon. Une tourelle qui lui était unie y servait de cage d'escalier. Les remparts qui unissaient toutes ces tours avaient deux mètres vint-quatre centimètres d'épaisseur. Tous ces ouvrages, parfaitement bien construits en pierres de taille, eussent, pendant bien des siècles encore, résisté aux efforts destructifs du temps. Tout annonçait, dans le château de Kymerc'h, une construction du XIIIe siècle ; mais des additions semblaient y avoir été faites dans le quatorzième et le quinzième »[43].

La destruction du château féodal de Quimerc'h

En 1828, le château féodal de Quimerc'h, qui datait en grande partie du XIIIe siècle, et avait fière allure avec son pont-levis, ses tours surmontées de toits en flèche, ses grandes fenêtres accompagnées d'ornements gothiques et ses remparts qui avaient huit pieds d'épaisseur, est entièrement rasé par son propriétaire, Charles du Breil de Rays[Note 13] (1778-1838). On ne trouve plus à la place qu'une maison de plâtras, un édifice moderne bâti sans goût, sans règle et dans la plus bizarre architecture selon les dires du Chevalier de Fréminville[44].

Bannalec vers le milieu du XIXe siècle

En 1831, sur une population de 4 183 habitants, seulement 126 hommes et 44 femmes savent parler le français, le breton étant la langue d'usage, et 72 hommes et 18 femmes savent l'écrire.

Louis Tiercelin a décrit une fête à Bannalec à cette époque : « C'est le mardi qu'a lieu la lutte. Le matin c'est un bal (...) sur la route. Vers midi arrivent les lutteurs et les coureurs ; les auberges sont pleines. Les anciens conseillent les jeunes. Les courses ont lieu depuis l'auberge de Rodallec jusqu'à la route de Bannalec. (...) Les courses achevées, on se précipite vers le pré de Rodallec; les biniou sonnent. L'arbre des luttes scintille au soleil, portant dans ses branches des chapeaux, des mouchoirs et des galons d'argent (...) [On] conduit le mouton noir, dont les cornes sont entourées de rubans et de galons d'argent. La foule suit ! ». Mais en juin 1834 les combats de lutte bretonne, traditionnels notamment à Bannalec, Querrien et Saint-Thurien, sont interdits, mais se poursuivirent néanmoins[45]. Par exemple est décrit de manière détaillée dans la revue "La Semaine des familles" un tournoi organisé à Pont-Aven en 1860 et opposant deux fameux lutteurs, Postic (de Scäer) et Hervé (de Bannalec)[46].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Bannalec en 1843 :

« Bannalec ; commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui cure de 2ème classe. (...) Le château de Quimerc'h, en Bannalec, a été détruit depuis peu de temps ; on l'a remplacé par une moderne habitation. (...) Foires les 17 janvier, 6 avril, 2 mai, 11 juin, 26 juillet, 9 septembre et 2 novembre (le lendemain si ces jours tombent un dimanche ou une fête gardée). (...) Géologie : constitution granitique ; gneiss au sud de Trébalay. On parle le breton[41]. »

En 1847, une famine à Bannalec fait suite à la maladie des pommes de terre en 1844, à la sécheresse au cours de l'été 1845 et aux gelées profondes au cours de l'hiver 1845-1846. Un cas de cannibalisme est rapporté par la presse régionale sur la commune.

Amédée Blondeau[Note 14] décrit Bannalec en 1869 :

« Bannalec est un chef-lieu de canton (...), lieu d'arrêt des voyageurs parisiens qui vont en villégiature dans cet amour de trou maritime appelé Concarneau. Le canton compte à peu près 4 000 âmes. Le bourg de Bannalec chiffre à peu près 800 habitants. Entouré de prairies luxuriantes, le village semble se recueillir dans ses vieilles coutumes que le chemin de fer anéantira difficilement. Ses humbles maisons au toit de chaume, son église rustique et naïve comme la foi des paysans qui vont y prier, respirent le calme et l'honnêteté qu'on trouve dans les terres les plus reculées de la vieille Armorique[47] »

Des faits divers qui défrayèrent la chronique

Le , deux pauvres gueux de Bannalec, Yves Louarn et Auguste Buffet, furent condamnés aux travaux forcés par la Cour d'assises du Finistère pour vol commis de nuit avec arme dans une maison habitée ; ils moururent, l'un du choléra en au bagne de Brest, l'autre en au bagne de Cayenne . Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest publia en 1906 dans un feuilleton intitulé "Les deux forçats de Bannalec" leur histoire[48]. Mais les vrais coupables du crime, la veuve Sinquin, meunière à Saint-Cado en Bannalec, et ses trois complices, furent identifiés plus tard et jugés en , condamnés à leur tour aux travaux forcés. Mais la loi ne permettant pas à l'époque la révision d'un procès, ce n'est qu'après la modification de la loi survenue en 1867 que Louarn et Buffet furent officiellement innocenté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation[49].

En 1863, la ligne de chemin de fer Lorient Quimper qui dessert Bannalec est mise en service.

Yves Nicot, un voleur récidiviste d’origine nantaise, fut condamné à mort le et guillotiné publiquement le sur la place du Champ de Foire de Quimper pour avoir égorgé Véronique Le Meur le sur la route allant de Quimper à Bannalec alors qu’elle revenait de la foire et qu’elle l’avait pris dans sa carriole, afin de lui voler l’argent des ventes qu’elle avait effectué ce jour-là[50].

Les autres faits de la fin du XIXe siècle

En 1870-1871, une épidémie de variole est responsable d'environ 250 décès sur la commune.

Comme en forêt de Pontcallec (en Berné) ou en forêt de Lothéa (en Quimperlé et Clohars-Carnoët), on recense un grand nombre de sabotiers-meriniers en forêt de Quimerch au cours des siècles, depuis le XVIIe, mais principalement au XIXe.

Bannalec organisait aussi de nombreuses foires chaque année et obtint d'en organiser 5 nouvelles en 1871[51]. L'élevage des chevaux était traditionnellement très important : c'est à Bannalec qu'était organisé chaque année le concours de poulinières de l'arrondissement de Quimperlé[52]. Les chevaux étaient des "traits postiers du Sud-Finistère et de Cornouaille", issus du croisement d'étalons "Norfolk" avec des juments rustiques de la région[53]. En 1908 le comte Henry de Robien écrit que c'est dans la région de Bannalec « que l'élevage [des chevaux] présente les meilleures garanties : choix judicieux des poulinières, conservation et meilleure association de celles-ci »[54]. Une station de haras est ouverte en 1910 à Bannalec[55]

En 1891 furent décidé le tracé et la construction de la route allant directement de Bannalec au Faouët via Lanvénégen (actuels D 23 dans le Finistère, D 177 dans le Morbihan)[56].

L'épidémie de choléra qui sévit entre le et le fit 4 morts à Bannalec. En 1892 Henri Monod écrit que le canton de Bannalec, qui a alors 11 963 habitants, ne dispose d'aucun médecin[57].

En 1893, Jules Vagnair[Note 15], un écrivain agrégé de lettres décrit ainsi le carnaval de Rosporden, dans un texte révélateur du mépris des intellectuels de l'époque à l'encontre des paysans bretons :

« Les paysans d'Elliant et de Saint-Yvi, ceux de Tourch et de Bannalec, venus dans leurs carrioles, en habits des dimanches, pour voir les Anglais et les Parisiens (car chez ces primitifs tous les étrangers sont parisiens ou anglais), se mêlèrent aux danseurs et gigottèrent en conscience[58]. »

Les pressions sur les électeurs étaient fréquentes : par exemple en 1869 les maires de chaque commune de la circonscription reçurent l'ordre ldu préfet du Finistère de lire, en français et en breton, à la sortie de la première messe, un texte les incitant à voter pour M. du Couëdic et le préfet lui-même vint à Bannalec le jour des élections législatives, s'installant devant la porte de la mairie, pour favoriser l'élection de du Couëdic[59]. Léonard Corentin-Guyho, propriétaire à Bannalec, fut à plusieurs reprises élu député entre 1876 et 1922 ; en 1914 son élection fut invalidée car il aurait acheté les voix de nombreux électeurs pour être élu[60].

Les écoles de hameaux d'Église Blanche, de Saint-Cado et de Saint-Jacques

Fin XIXe, la construction de 67 écoles de hameaux a été autorisée dans le Finistère par deux décrets :

- le décret du qui a délégué une subvention pour 18 écoles de hameaux sur l'arrondissement de Quimperlé ; toutes ont été bâties dont 3 à Bannalec (Église Blanche, Saint-Cado et Saint-Jacques) ;

- le décret du qui a délégué une subvention pour 50 écoles de hameaux sur les quatre autres arrondissements du département (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper) à choisir dans les communes « dont le territoire est le plus étendu et les ressources les plus restreintes » ; 49 ont été bâties[61].

L'adjudication pour la construction d'une école communale de filles à Bannalec se déroula len octobre 1899[62].

XXe siècle

La Belle Époque

Contrairement à l'ensemble de la France, Bannalec avait conservé, comme de nombreuses autres communes bretonnes, une forte natalité : par exemple entre 1894 et 1903, Bannalec compta 2 150 naissances pour 1 041 décès[63].

Le , Creignou, curé de Bannalec, fait partie des 31 prêtres du diocèse de Quimper dont les traitements[64] sont retenus par décision du gouvernement Combes « tant qu'ils ne feront pas emploi de la langue française dans leurs instructions et l'enseignement du catéchisme » car ils utilisaient le breton[65].

Femmes en coiffes du pays de l'Aven à Bannalec au début du XXe siècle.

Femmes en coiffes du pays de l'Aven à Bannalec au début du XXe siècle.

Le tireur de bonne aventure (les femmes sont en costume de la région de Bannalec et de Scaër, carte postale Villard, vers 1910).

Le tireur de bonne aventure (les femmes sont en costume de la région de Bannalec et de Scaër, carte postale Villard, vers 1910).

Première Guerre mondiale

Isidore Colas[Note 16], soldat au 3e régiment d'artillerie de Vannes, blessé le par un éclat d'obus, fut envoyé à l'hôpital de Biarritz ; un grand blessé de guerre, Henri Legrain, originaire de Laon, qu'on devait amputer alors qu'il avait perdu beaucoup de sang, fut sauvé grâce à la transfusion de sang faite directement depuis le corps d'Isidore Colas qui s'était porté volontaire. Ce fut l'une des premières transfusions sanguines réussie de l'histoire, réalisée le [66].

La Première Guerre mondiale fit 361 victimes bannalecoises mortes pour la France dont l'aviateur Jean Bourhis qui s'était illustré dans des meetings aériens avant-guerre et qui est mortellement blessé au cours d'un combat aérien en 1916 ; parmi les autres victimes, à titre d'exemples, Louis Salaün, capitaine au 43e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi lors de la bataille de Morhange et décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de Guerre ; François Sinquin, soldat au 148e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Cauroy-lès-Hermonville (Marne), décoré de la Croix de Guerre et de la Médaille militaire ; Yves Burel, soldat au 77e régiment d'infanterie, mort des suites de ses blessures le à Barly (Pas-de-Calais), décoré de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre ; etc.. Certains sont morts hors de France comme Guillaume Michel, mort en Turquie en 1915, Pierre Salaun en 1916 et Henri Nabat en 1917, tous deux tués lors de l'expédition de Salonique dans l'actuelle Macédoine du Nord ainsi que Jean Bonnefoi à Salonique (Grèce) ; 12 au moins sont morts en Belgique et un au Luxembourg. Des marins sont morts en mer (par exemple Henri André lors du naufrage du navire auxiliaire Colbert le , René Guillou lors du naufrage du sous-marin Ariane le et Jean Piriou, disparu en mer lors du naufrage du cuirassé Suffren le . Jean Le Cotonnec, caporal au 1er régiment d'infanterie coloniale, a été tué en 1919, donc après l'armistice, en Hongrie ; etc[67]..

Le corps du Bannalécois Louis-Joseph Heurt, soldat au 118e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Ovillers-la-Boisselle (Somme) a été retrouvé un siècle après sa mort[68].

Le monument aux morts de Bannalec fut inauguré le . Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest écrit : « À Bannalec, les morts se chiffrent par 354 sur une population de 6 138 habitants à la mobilisation ; il est à croire qu'il n'y a pas eu une seule famille d'épargnée. Toutes ont un deuil à porter, toutes (...) ont des larmes à verser, après tant d'autres, pour un cher disparu. (...) Les rues coquettement décorées, les maisons toutes enguirlandées montraient avec quel enthousiasme la population s'est intéressée à cette manifestation. (...) Le monument, œuvre des sculpteurs Quillivic et Joncourt est (...) une œuvre d'art (...) Sur son faîte l'inscription suivante : « Aux héros de Bannalec morts pour la France ». (...) Sur la face de la stèle qui s'élance, majestueuse vers le ciel, se dresse la statue d'une mère éplorée pleurant la perte de son fils (...) »[69].

L'Entre-deux-guerres

À Bannalec, s'il y avait 97 % de messalisants[70] en 1912, ils n'étaient plus que 10 % en 1936[71].

La Place de la Mairie à Bannalec vers 1920 (carte postale Villard).

La Place de la Mairie à Bannalec vers 1920 (carte postale Villard). Bannalec : danses bretonnes rue de Rosporden vers 1920 (carte postale Villard).

Bannalec : danses bretonnes rue de Rosporden vers 1920 (carte postale Villard). La coiffe de Bannalec (dessin de Saint-Germain publié vers 1877)

La coiffe de Bannalec (dessin de Saint-Germain publié vers 1877)-_mus%C3%A9e_de_Bretagne_-_988.0059.9.jpg.webp) La coiffe de Bannalec vers 1920 (Musée de Bretagne).

La coiffe de Bannalec vers 1920 (Musée de Bretagne).

Un mouvement important d'émigration de jeunes agriculteurs, provenant surtout des cantons de Briec, Bannalec et Scaër (en tout une centaine de familles), vers la région de Villeneuve-sur-Lot et Agen se développa après la Première Guerre mondiale[72].

En 1932, la construction d'une centrale hydroélectrique sur l'Isole, utilisant une chute d'eau de 51,40 mètres grâce à un barrage construit au lieu-dit "Le Roch" et permettant une production électrique annuelle de 8 millions de kilowatts est décidée. L'aménagement comprend une prise d'eau partant du barrage, installée sur la rive droite de l'Isole, capable de prélever 5 000 litres d'eau par seconde et un canal d'amenée en tunnel long de 1315 mètres, prolongé par une partie à ciel ouvert de 610 mètres de long. Cette installation est à cheval sur les communes de Scaër, Saint-Thurien et Bannalec[73].

En décembre 1935, un congrès des "Jeunesses paysannes", affiliées aux "Comités de défense paysanne", mouvement dirigé par Henri Dorgères, rassembla plus de 8 000 personnes à Bannalec[74].

André Duval crée l'"Union Sportive Bannalécoise" en novembre 1936[75].

Seconde Guerre mondiale

Bannalec fait partie de la zone occupée dès l'armistice du 22 juin 1940, les troupes allemandes y arrivant dès le ; une garnison d'environ 120 hommes s'installe chez l'habitant et occupe les écoles[76]. Au printemps 1942 les Allemands installent un dépôt de munitions dans le bois de Kerlagadic[77].

Le , peu avant minuit, un train de marchandises se dirigeant vers Quimperlé est mitraillé par un avion en gare de Bannalec[78].

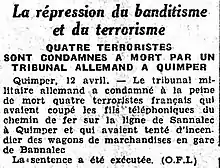

Dans la nuit du 10 au , sept jeunes résistants FFI ont prévu d'enflammer un train de munitions stationné en gare de Bannalec, mais une fusillade éclate et une sentinelle allemande blesse Pierre Pendelio d'une balle dans le fémur ; celui-ci est rapidement torturé et contraint de livrer le nom de ses complices ; quatre d'entre eux (Jean et Louis Le Gac, Michel Yvonnou, Eugène Cadic[79]) sont rapidement arrêtés le jour même et les deux autres (Pierre Ouadec et André Cadiou) un peu plus tard. Tous sont emprisonnés à la prison Saint-Charles de Quimper. Quatre d'entre eux (les deux frères Jean et Louis Le Gac, Michel Yvonnou, Pierre Pendelio[80]) sont fusillés le en un lieu non connu avec certitude, probablement à Peumerit[81]. Eugène Cadic est fusillé le dans les dunes du Poulguen en Penmarch.

Dans l'après-midi du , un avion bombardier américain pris en chasse par l'aviation allemande basée à Lann-Bihoué s'abat à Kercréac'h à l'ouest de la commune, suscitant un grand émoi parmi la population. Le pilote et deux des huit autres membres d'équipage meurent dans l'accident[82]. Sur les six rescapés, deux d'entre eux ne réussiront pas à échapper à la vigilance allemande, ayant atterri en parachute en plein bourg de Bannalec. D'autres aviateurs plus chanceux réussiront à regagner l'Angleterre. Le même jour, un avion allemand en flammes s'écrase et on en retire un corps carbonisé[78].

Le , un convoi allemand est bombardé à Pont-Rozhuel en Bannalec. Le , des soldats allemands qui sont descendus d'une draisine puissamment armée en gare de Bannalec viennent dans le bourg et tirent des rafales de mitraillette pour effrayer la population. Les FFI (Forces françaises de l'intérieur) ripostent. Les Allemands tentent alors de regagner la draisine. Mais ils auront un mort et cinq blessés et la draisine sera détruite. Après cet accrochage, les Allemands qui avaient ordre de se replier sur Lorient (à la suite de la percée des Alliés en Normandie et Bretagne) ne viendront plus s'aventurer à Bannalec, libérée.

La Seconde Guerre mondiale fit 54 victimes bannalécoises mortes pour la France[67]. Parmi ces victimes : Guy Le Goapper[83], résistant, déporté au camp de concentration de Neuengamme et mort en déportation au camp annexe de Kaltenkirchen le ; André Cadiou, résistant du mouvement Vengeance, déporté au camp de concentration de Dachau est revenu vivant des camps de la mort[84].

L'après Seconde Guerre mondiale

Le Festival Elixir est organisé pour la dernière fois en 1987 à Bannalec sous l'appellation "Rockscène"[85].

Cinq soldats originaires de Bannalec (Michel Canevet, Robert Josier, Vincent Laurent, Yvon Le Breton et Roger Nicolas) sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine et 4 (Rémi Chanot, Jean Nozières, Roger Perennou et Joseph Postic) pendant la Guerre d'Algérie[67].

Politique et administration

Bannalec appartient à l'arrondissement de Quimper, est le chef-lieu du canton de Bannalec et fait partie de la communauté de communes du pays de Quimperlé.

Liste des maires

Jumelages

Bannalec est jumelée depuis le avec la ville de Castleisland, ville du comté de Kerry en République d'Irlande[92].

Gestion de l'énergie et des déchets

La collecte des ordures ménagères se fait en régie sur l'ensemble du territoire COCOPAQ ; le tri sélectif est mis en place, et certains habitants possèdent un composteur[93].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[94]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[95].

En 2020, la commune comptait 5 656 habitants[Note 36], en augmentation de 1,24 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %). Le maximum de la population a été atteint en 1926 avec 6 323 habitants.

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 30,2 %, soit en dessous de la moyenne départementale (32,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,9 % la même année, alors qu'il est de 29,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 2 811 hommes pour 2 852 femmes, soit un taux de 50,36 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,41 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

L'école publique maternelle et primaire de Bannalec compte 10 classes et 241 élèves en 2011 dont une filière d'enseignement à parité horaire français-breton. À cette même date, le collège public Jean-Jaurès accueille 347 élèves venant de plus de 20 communes. Il dispose d'un internat mixte (33 pensionnaires en 2003-2004)[100]. Il existe également l'école privée Notre-Dame-du-Folgoët (maternelle et primaire) et l'école Diwan qui offre une scolarité complète en breton et qui scolarise 90 élèves à la rentrée 2019.

Manifestations culturelles et festivités

- Le 14-Juillet, un grand repas est organisé chaque année (moules/frites/saucisses…). Il est suivi d'un feu d'artifice.

- La grande fête des Vieux Métiers a lieu à la mi-août (moissonneur, batteur, sabotier, maréchal-ferrant…).

- Le cercle celtique les Genêts d'or organise un festival folklorique le qui attire plus de 3 000 spectateurs[101].

Santé

Plusieurs médecins (généralistes et spécialistes) et dentistes exercent à Bannalec. Les hôpitaux les plus proches sont le centre hospitalier de Quimperlé et l'hôpital du Porzou à Concarneau.

Sports

La commune est équipée de terrains et de salles de sport. Il existe de nombreuses associations sportives en 2011 sur Bannalec : athlétisme, football, cyclisme, tennis, aïkido[102]…

Médias

Ouest-France, Le Télégramme, France Bleu Bretagne…

Cultes

L'église permet la pratique du culte catholique.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Les indicateurs de revenus et de fiscalité à Bannalec et dans l'ensemble du Finistère en 2016 sont présentés ci-dessous.

Emploi

En 2008, la population de 15 à 64 ans comprend 73 % d'actifs, soit 2 337 personnes, dont 7,8 % de chômeurs. On compte par ailleurs 10,7 % de retraités et 8,1 % d'élèves, étudiants ou stagiaires[105].

En 2008, le territoire compte 464 emplois industriels et 161 emplois dans la construction. Il existe plusieurs ateliers, surtout agroalimentaires : salaisons Tallec (170 salariés[106]), découpe de viandes Ster Goz du groupe Bernard (95 salariés), emballages plastiques Isobox (60 salariés)[107].

Le commerce, les transports et les services divers rassemblent 460 emplois[105]. Plusieurs commerces et un supermarché sont implantés localement. En 2009, on dénombre, deux pharmacies, trois épiceries, quatre boulangeries, deux boucheries-charcuteries, une poissonnerie, un marchand de journaux - tabac, deux magasins de vêtements, deux fleuristes[108]… Il y a également des restaurants (crêperie), services (La Poste) et un randogîte pouvant accueillir jusqu'à 18 personnes et des chevaux. Un des chemins de Compostelle traverse la commune, entraînant un très léger tourisme (celui-ci est plus important sur la côte avec les plages, ateliers d'artistes et artisans).

L'agriculture reste par ailleurs importante sur le territoire, même si le nombre d'agriculteurs exploitants diminue : 79 en 2008 (contre 116 en 1999)[105]. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Bannalec, observées sur une période de 55 ans[109].

| 1955 | 1970 | 1979 | 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune | 626 | 453 | 318 | 219 | 119 | 94 |

| Travail dans les exploitations agricoles en équivalent Unité de travail annuel | 261 | 163 | 128 | |||

| Surface agricole utile (SAU) (ha) | 6 567 | 6 153 | 5 513 | 5 166 | 5 077 | 5 010 |

| Superficie de surface en terres labourables (ha) | 4 542 | 5 311 | 4 558 | 4 574 | 4 591 | |

| dont Superficie des Cultures de céréales (ha) | 1 640 | 1 502 | 1 269 | 1 510 | 1 909 | 2 042 |

| dont Superficie des Cultures de blé tendre (ha) | 87 | 298 | 512 | 788 | 699 | |

| Superficie de Surfaces toujours en herbe (ha) | 996 | 820 | 642 | 489 | 363 | |

| Nombre de têtes en Vaches laitières | 2 641 | 2 589 | 2 547 | 2 108 | 1 618 | 1 637 |

Il existe enfin 365 emplois dans l'administration publique, l'enseignement, la santé, l'action sociale ; ces emplois sont en majorité occupés par des femmes[105].

Culture locale et patrimoine

Langue bretonne

On parle le breton cornouaillais sur le territoire.

L’adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le . Le label Ya d'ar brezhoneg de niveau 1 a été remis à la commune le .

À la rentrée 2019, 169 élèves étaient scolarisés à l’école Diwan et dans la filière bilingue publique (soit 27,8 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire)[110].

Le Bagad Ar Balan Aour est le bagad de Bannalec.

Patrimoine mégalithique

- Allée couverte de l'Église Blanche, classée au titre des monuments historiques[111].

- Allée couverte de Kermaout, classée au titre des monuments historiques[112].

- Dolmen de Cosquériou d'An Traon, inscrit au titre des monuments historiques[113].

- Dolmen de Kercoat, déplacé dans le parc du manoir du Quillio.

- Dolmen de Sainte-Anne.

Église et chapelles

- Église paroissiale Notre-Dame-de-Folgoët

En 1737, un aveu de Tinténiac indique des armoiries dans toutes les fenêtres de l’église[114]. Selon le Chevalier de Fréminville, l'église actuelle date du XVIe siècle et est « d'un gothique bâtard, lourd et de mauvais goût ». Cette opinion semble être bien sévère car l'abside, le transept et le clocher sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du . La statue de Notre-Dame de Bannalec (une statue en chêne de la Vierge portant sur les bras l'Enfant-Jésus), une Vierge ouvrante[Note 37], datant de l'époque Louis XIII, vénérée autrefois dans la chapelle disparue de Locmarzin, proche du château de Quimerc'h et qui appartenait à la famille de Tinténiac, se trouve depuis 1895 dans l'église paroissiale[115] ; elle a souffert lors du début d'incendie de l'église survenu en octobre 1939, provoqué probablement par un cierge, qui détériora aussi le maître-autel et des tapis[116].

Église paroissiale de Bannalec : vue intérieure.

Église paroissiale de Bannalec : vue intérieure. La "Vierge ouvrante" de Bannalec avant sa destruction partielle lors de l'incendie d'octobre 1939 (carte postale Villard).

La "Vierge ouvrante" de Bannalec avant sa destruction partielle lors de l'incendie d'octobre 1939 (carte postale Villard). La "Vierge ouvrante", détériorée par l'incendie d'octobre 1939, de l'église paroissiale de Bannalec.

La "Vierge ouvrante", détériorée par l'incendie d'octobre 1939, de l'église paroissiale de Bannalec. Église paroissiale de Bannalec : Vierge à l'Enfant.

Église paroissiale de Bannalec : Vierge à l'Enfant.

- Chapelle de l'Église Blanche, dite aussi chapelle Notre-Dame-des-Neiges ; bâtie selon un plan de Joseph Bigot, de plan rectangulaire, elle fut ouverte au culte le , elle remplace un ancien sanctuaire religieux du nom de Notre-Dame de l'Isle-Blanche[117].

- Chapelle Saint-Jacques (1683)

Chapelle Saint-Jacques.

Chapelle Saint-Jacques.

- dans la baie du chevet, fragments d’une Passion du XVIe siècle avec les blasons des Guengat-Livinot-Mûr. Au début XXe siècle, il en était relevé huit, ainsi qu’un blason mi-parti de Guengat, et cela dans une fenêtre du côté sud[114].

Bannalec : la chapelle Saint-Jacques.

Bannalec : la chapelle Saint-Jacques. Chapelle Saint-Jacques : le portail sud.

Chapelle Saint-Jacques : le portail sud.

La légende du pendu dépendu, qui est représentée dans la chapelle Saint-Jacques, raconte qu'un père et son fils, partis en pèlerinage, furent accusés de vol dans une auberge. Arrêtés, l'un d'eux fut condamné au gibet et l'autre gracié par le juge. Le fils obtint que ce soit lui qui soit pendu. Le père, désespéré, s'en alla en pèlerinage à Compostelle ; de retour, il se rendit au gibet et, miracle, son fils vivait encore, saint Jacques le soutenant depuis trente-six jours ! Gracié par le juge, le fils fut dépendu[118].

- Chapelle Saint-Cado (XVIIe siècle)

Chapelle Saint-Cado.

Chapelle Saint-Cado.

- Dédiée à saint Cado, elle est unique en son genre avec son plan tréflé, peu courant en Bretagne et une charpente originale dont la construction daterait de 1650-1660. La chapelle est en granite soigneusement appareillé, des moellons et une corniche ceignent les hauts murs. Au chevet, encastrés dans la maçonnerie, se trouvent deux écus. Celui de droite appartient à la famille Guer de Pontacallec et celui de gauche à celle de Quimerc'h. La toiture a fait l'objet de plusieurs restaurations successives, dont la dernière a débuté en 1973, alors que la chapelle était à l'abandon, pour s'achever en 1979, grâce à un comité communal du patrimoine, soutenu par le maire de l'époque, Pierre Boëdec, et financé par l'organisation d'un pardon annuel organisé le dernier dimanche d'août. Les bénévoles du comité ont aussi acheté 5 hectares jouxtant la chapelle pour mieux la mettre en valeur en faisant des plantations[119].

La chapelle Saint-Cado : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Cado : vue extérieure d'ensemble. La chapelle Saint-Cado vue de l'arrière.

La chapelle Saint-Cado vue de l'arrière. Chapelle Saint-Cado : les armes de la famille Guer de Pontcallec sur un mur extérieur du chevet.

Chapelle Saint-Cado : les armes de la famille Guer de Pontcallec sur un mur extérieur du chevet. Chapelle Saint-Cado, détail de la charpente semi-circulaire qui daterait de 1650-1660.

Chapelle Saint-Cado, détail de la charpente semi-circulaire qui daterait de 1650-1660. Chapelle Saint-Cado : statue de saint Cado.

Chapelle Saint-Cado : statue de saint Cado. Chapelle Saint-Cado : statue de saint Hervé.

Chapelle Saint-Cado : statue de saint Hervé. Chapelle Saint-Cado : statue de saint Louis.

Chapelle Saint-Cado : statue de saint Louis.

Une fontaine de dévotion alimentée par une source qui donne naissance à un petit affluent de rive droite de l'Isole se trouve à quelques centaines de mètres de la chapelle.

La fontaine de Saint-Cado (située en contrebas à quelques centaines de mètres de la chapelle).

La fontaine de Saint-Cado (située en contrebas à quelques centaines de mètres de la chapelle). La fontaine de Saint-Cado et le cercle de pierres (un cromlech ?) l'entourant 1.

La fontaine de Saint-Cado et le cercle de pierres (un cromlech ?) l'entourant 1. La fontaine de Saint-Cado et le cercle de pierres (un cromlech ?) l'entourant 2.

La fontaine de Saint-Cado et le cercle de pierres (un cromlech ?) l'entourant 2. La fontaine de Saint-Cado et le cercle de pierres (un cromlech ?) l'entourant 3.

La fontaine de Saint-Cado et le cercle de pierres (un cromlech ?) l'entourant 3.

- Chapelle Saint-Mathieu de Trégonvel

- Fragments d’une Crucifixion du XVIe siècle, ainsi qu’une sainte Catherine dans une rondelle et une Véronique datée 1550. Dans les baies du chœur, au début du XXe siècle, on signalait un saint Louis et saint Tugen avec un chien enragé, ainsi que quatre blasons des Vestle-Mur-Quimerc’h. Elle a été restaurée par le comité de quartier en 1977[114].

Bannalec : la chapelle Saint-Mathieu.

Bannalec : la chapelle Saint-Mathieu. Bannalec : la chapelle Saint-Mathieu et son calvaire.

Bannalec : la chapelle Saint-Mathieu et son calvaire. Chapelle Saint-Mathieu : Vierge à l'Enfant (dite statue de Notre-Dame-de-Lorette).

Chapelle Saint-Mathieu : Vierge à l'Enfant (dite statue de Notre-Dame-de-Lorette). Chapelle Saint-Mathieu : statue de saint Marc.

Chapelle Saint-Mathieu : statue de saint Marc. Bannalec : le calvaire de la chapelle Saint-Mathieu.

Bannalec : le calvaire de la chapelle Saint-Mathieu.

- Chapelle de la Véronique (1610)

- Ele a aussi été dénommée par le passé "chapelle de Loc-Maria" et quelquefois "Itron Varia ar Véronik". Trois verrières dans le chœur portant la date de 1605 (1622), détruites en partie par la foudre le [114]. Au début du XXe siècle, on relevait dans la baie du chevet une Passion, avec une inscription d'Olivier Leostic, vicaire (recteur de 1622 à 1626), et du côté sud une vie de la Vierge avec Dormition et Assomption. L'on peut remarquer la présence de sablières sculptées par un certain Le Maout symbolisé par un mouton (maout signifiant "mouton" en breton).

La chapelle de la Véronique (photographie de 1931).

La chapelle de la Véronique (photographie de 1931). Chapelle de la Véronique : la façade.

Chapelle de la Véronique : la façade. Chapelle de la Vëronique : fresque ancienne sur un mur.

Chapelle de la Vëronique : fresque ancienne sur un mur..jpg.webp) Chapelle de la Véronique : détail de la charpente et sablière.

Chapelle de la Véronique : détail de la charpente et sablière. Chapelle de la Véronique : statue de sainte Véronique tenant la Sainte Face.

Chapelle de la Véronique : statue de sainte Véronique tenant la Sainte Face.

Plusieurs photographies des chapelles de la Véronique et de Trébalay datées de 1931 sont disponibles sur Gallica[120].

- Chapelle Sainte-Tréphine de Trébalay (XVe siècle) : dédiée à sainte Tréphine, elle fut incendiée par Guy Eder de La Fontenelle[31].La chapelle actuelle date du XVIe siècle et porte les armes de Pierre de Kerguz, abbé de Sainte-Croix de Quimperlé entre 1500 et 1520 ; un cartouche rectangulaire aux angles arrondis, qui se trouve sur le mur du chevet de la chapelle, est celui des armes de Jacques de Trecevilly, officier claustral de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, affecté à ce ministère en 1569. Son clocher, couronné d'un dôme, date du XVIIe siècle ainsi que son chœur à chevet polygonal. Tombée en ruine (son toit s'effondra en 1943 et l'ouragan de 1987 fit tomber la flèche du clocher), elle a été restaurée par une association. C'est l'ancienne église tréviale de Trébalay.

La chapelle de Trébalay (photographie datée de 1931).

La chapelle de Trébalay (photographie datée de 1931). Chapelle de Trébalay : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle de Trébalay : vue extérieure d'ensemble. La chapelle de Trébalay : vue extérieure.

La chapelle de Trébalay : vue extérieure. La chapelle de Trébalay (vue de l'arrière) et son calvaire.

La chapelle de Trébalay (vue de l'arrière) et son calvaire. Le calvaire situé à l'entrée du placître de la chapelle de Trébalay, avec son Christ en méplat.

Le calvaire situé à l'entrée du placître de la chapelle de Trébalay, avec son Christ en méplat. Chapelle de Trébalay : la fontaine de dévotion.

Chapelle de Trébalay : la fontaine de dévotion. Chapelle de Trébalay : pierre (stèle ?) se trouvant dans le placître.

Chapelle de Trébalay : pierre (stèle ?) se trouvant dans le placître.

- Oratoire de Trémeur : oratoire construit en 1947 avec des pierres provenant de l'ancienne chapelle détruite de Saint-Trémeur pour abriter une statue de saint Trémeur qui s'y trouvait avant la destruction de la chapelle[121].

La place de la Mare (ancien placître de la chapelle détruite de Saint-Trémeur) et la stèle de l'Âge du fer.

La place de la Mare (ancien placître de la chapelle détruite de Saint-Trémeur) et la stèle de l'Âge du fer. L'oratoire de Trémeur : vue extérieure d'ensemble.

L'oratoire de Trémeur : vue extérieure d'ensemble.

- Oratoire de Sainte-Anne : cet oratoire a été construit vers 1862 à l'initiative de Marie Augustine Prévost[Note 38], veuve de Charles Gabriel Le Breil du Ray, baron de Quimerc'h, afin de remplacer la chapelle Sainte-Anne qui existait dans le village éponyme et qui fut détruite pendant la Révolution française.

L'oratoire de Sainte-Anne : vue extérieure.

L'oratoire de Sainte-Anne : vue extérieure. L'oratoire de Sainte-Anne : le groupe statuaire représentant sainte Anne et la Vierge Marie.

L'oratoire de Sainte-Anne : le groupe statuaire représentant sainte Anne et la Vierge Marie.

Châteaux et manoirs

Une trentaine de manoirs ont été recensés sur la commune de Bannalec. Beaucoup ont aujourd'hui disparu.

- Vestiges du château de Quimerc'h

- De la puissante demeure féodale des seigneurs de Quimerc'h, alliée aux comtes de Cornouaille et aux ducs de Bretagne, il ne subsiste plus qu’un puits et quelques vestiges de l'ancien mur d'enceinte. La forteresse qui avait subi d'importantes déprédations durant la période révolutionnaire a en effet été démolie en 1828 par Charles du Breil de Rays (1778-1838), seigneur du lieu.

L'allée menant au site de l'ancien château féodal de Quimerc'h.

L'allée menant au site de l'ancien château féodal de Quimerc'h. La maison construite sur le site et à l'emplacement de l'ancien château féodal de Quimerc'h.

La maison construite sur le site et à l'emplacement de l'ancien château féodal de Quimerc'h.

- Manoir de Coatiréac

- Propriété en 1680 de Vincent Le Gouvello, sieur de Rosgrand.

- Manoir du Kerlagadic

- Il possède une tourelle semi circulaire sur l'arrière. C'est dans ce manoir que vécut le peintre Camille Bernier.

- Manoir de Livinot

- Disparu. Propriété en 1454 de Pierre de la Villeblanche, seigneur de Livinot, en 1483 de Jehan de Mur, sieur de Livinot, en 1548-1583 de Jacques de Guengat, en 1680 de demoiselle Renée de Tinténiac, dame de Livinot, Quimerch, Combout. Elle habite au château de Livinot.

- Manoir du Menec (seconde moitié du XVe siècle)

- Il comprend une grosse tour carré. Il a été aménagé en hôtellerie. Il a été édifié par la famille Le Vestle. Propriété en 1628 de Charles du Quellenec, sieur de Keraret.

- Manoir du Quilio

- Ce lieu était dénommé initialement « Le Quillihouc » (une motte féodale située à proximité attesté l'ancienneté de l'occupation). C'est une haute bâtisse à tour carré comprenant un escalier de pierre en vis. Le manoir est acquis par Thomas Le Couriault, originaire de Quimperlé, en 1695. La famille Le Couriault le conserve pendant tout le XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, Marc-Antoine Le Couriault fut inquiété par les autorités révolutionnaires locales. Son descendant Antoine Le Couriault du Quilio (1815-1877) fut officier à bord de la Belle Poule. Le manoir appartient en 1881 à Geneviève Le Couriault, qui épouse en 1906 Henri de Monti de Rezé dont les propriétaires actuels sont des descendants.

Autres édifices

- Moulin de Kerchuz, restauré en gîte d'étape.

- Moulin de Lostevir, restauré par le prince Nickou en 2020 en gîtes étapes la première crêpe est offerte par la Patronne.

Littérature

- Edmond Sautereau a composé ce poème qui évoque les sabotiers du bois du château de Quimerch[122] :

« Il est vrai, pauvres sabotiers,

Qui faites du bois votre ouvrage,

Vous n'avez rien qu'un toit sauvage,

Où la nuit vous vous abritiez.

Votre hutte au bord des halliers

Est de gazon et de branchages.

Mais aussi vous avez l'ombrage

Des chênes et des châtaigniers.

À vous cet air pur qu'on respire

Dans ce frais et riant empire

Sous les trembles et les bouleaux

Les blancs rayons sous la futaie,

Et bleus, à travers les rameaux,

Les coins de ciel dont l'œil s'égaie.»

- Jean-Michel Barrault, dans son roman Port-Eden (2013), évoque la lande et le manoir du marquis de Rays, un des personnages principaux et instigateur d'une expédition de colonisation en Nouvelle-Guinée en 1879[123].

Tableaux

- Camille Bernier :

- L'étang de Quimerc'h, près Bannalec ;

- Landes de Bannalec ;

- Une ferme à Bannalec (176)[124] ;

Camille Bernier : Entrée de Kergaladic, bergères et vaches.

Camille Bernier : Entrée de Kergaladic, bergères et vaches. Camille Bernier : La vanne de l'étang de Quimerc'h.

Camille Bernier : La vanne de l'étang de Quimerc'h. Camille Bernier : Un chemin près de Bannalec.

Camille Bernier : Un chemin près de Bannalec. Camille Bernier : Chevaux près des châtaigniers de Kerlagadic (à Bannalec).

Camille Bernier : Chevaux près des châtaigniers de Kerlagadic (à Bannalec).

- Émile Dezaunay :

- Jacques Guiaud : Sous-bois en Bretagne : le chemin creux à Bannalec (Finistère) (peinture à l'huile, musée des beaux-arts de Caen).

Personnalités liées à la commune

- Vincent de Tinténiac, chevalier, né à Bannalec vers 1764, général chouan mort au château de Coëtlogon en 1795.

- Vincent Vidal (1811-1887), artiste-peintre, vécut certains étés au manoir de Kerlagadic[33] et est inhumé au cimetière de Bannalec.

- Charles Marie Bonaventure du Breil de Rays (né le à Lorient, décédé le au manoir de Coataven en Melgven, qui vécut au château de Quimerc'h en Bannalec), aventurier mégalomane à l'origine de la tragédie de Port-Breton (Nouvelle-Guinée) : Colonie libre de Port-Breton, terres à 5 francs l’hectare, fortune rapide et assurée. Pour tous renseignements s’adresser à Monsieur Du Breil de Rays, consul de Bolivie, château de Quimerc’h en Bannalec, Finistère. Quelque six cents candidats-colons, français, belges, italiens, allemands, répondirent à cette annonce de 1877 et beaucoup d'entre eux eurent un destin tragique dans ce projet de colonie libre dans une île inhospitalière de la Nouvelle-Guinée[123].

- Camille Bernier (1823-1902), peintre ayant souvent séjourné à Kerlagadic, a peint de nombreuses scènes de vie et paysages des environs de Bannalec tels Ferme à Bannalec (1876) ; Sabotiers du bois de Quimerch (1877) ; Bois de Quimerch (musée départemental breton à Quimper) ; L'étang de Quimerc'h (la guerre de) (Musée départemental breton à Quimper) ; La vanne de l'étang de Quimerc'h (Musée d'art et d'histoire de Cholet) ; Un chemin près de Bannalec (Musée des Beaux-Arts de Nantes) ; Anndour-Bannalec (Musée des Beaux-Arts d'Angers), etc..

- Jean Bourhis (1886-1916), un précurseur du parachutisme et un pionnier de l'aviation, héros de la Première Guerre mondiale. Le , Jean Bourhis acceptera d'essayer un nouveau modèle de parachute mis au point par Frédéric Bonnet. C'est un succès même s'il finit son saut dans la Seine où le vent l'a malheureusement entraîné. Il déclarera par la suite aux journalistes : « La descente fut très douce et je n'ai eu aucune appréhension. C'est vraiment une sensation agréable ». Une grande fête aérienne fut organisée à Bannalec le en sa mémoire[126] et en juillet 1932, un monument en son honneur fut érigé à Bannalec[127].

- Charles de Quimerc'h, qui fut le chambellan du duc Jehan V de Bretaigne.

- Le Père Arthur Hervet y est né en 1938.

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Saint Balay († 524), ou Valay ou Balley ou Biabailus, seigneur de Rosmadec en Bretagne, disciple de saint Guénolé, moine à Landévennec, puis ermite sur la montagne de Penflour, près de Châteaulin et Ploermellac ; patron de Ploubalay fêté le , voir Nominis : Saint Balay

- Il s'agit d'une portion de la voie romaine allant de Nantes à Gesocribate, via Vorgium (Carhaix).

- François-Hyacinthe de Tinténiac, né le à Quimper, capitaine de la noblesse de Quimper en 1784 puis lieutenant général des armées du roi, émigra à Londres et ses biens furent saisis pendant la Révolution française ; il décéda ruiné en 1794 à Paris

- Hyacinthe de Tinténiac, né le , guidon des chevau-legers de la garde du roi en 1782, décédé le à Paris

- Mathieu Le Toupin, né le à Kerferon en Bannalec.

- Corentin Péron, âgé de 28 ans. Il s'agit probablement de Corentin Péron, né le à Querrien.

- Jean Helgouarch, né le à Kergoz en Bannalec.

- Guillaume Guyho, né le au bourg de Bannalec, décédé le à Scaër.

- Jean-Pierre Boullé (1753-1816).

- Charles Gabriel du Breil du Rays, né le à Pommerit-le-Vicomte (Côtes-du-Nord), décédé le à Bannalec, comte de Rays, fils d'Anne Josèphe de Tinténiac et de Guillaume Bonaventure du Breil du Rays et père de l'aventurier Charles Bonaventure Marie du Breil de Rays.

- Amédée Blondeau (1836-1917), journaliste.

- Jules Vagnair, né le à Douai (Nord), avocat, homme de Lettres, capitaine d'infanterie de réserve.

- Isidore Colas, né le à Bannalec, menuisier, décédé le à Bannalec.

- Yves David, né le à Bannalec, décédé le à Bannalec.

- Thomas Marie Gourhaël, né le à Guiscriff, décédé le à Bannalec.

- Samson Guyho, baptisé le au bourg de Bannalec, décédé le à Bannalec.

- Bertrand Le Boëdec, né le à Scaër, décédé le à Bannalec.

- Adolphe Chardon, né le 7 ventôse an XI ( à Douarnenez, décédé le au bourg de Bannalec.

- Jean-Marie Sablé, né le 2 messidor an XIII () à Quimperlé, décédé le à Quimperlé.

- Charles Le Dez, né le à Scaër , décédé le au bourg de Bannalec.

- Bertrand Le Bihan, né le à Kerdavid en Scaër, décédé le au Guernic en Bannalec.

- René Le Pustoch, né le à Bannalec, décédé le à Bannalec.

- Louis Guillaume Henry, né le à Querrien, décédé le à Bannalec.

- Jules Hervé, né le à Bannalec, décédé le à Kermaout en Bannalec.

- Louis Marie Guillaume Henry, né le au Moustoir Saint-Cado en Bannalec, décédé le au château de Kerignan en Bannalec.

- Louis Le Bihan, né le au moulin de Bugnet en Bannalec, décédé le à Quimperlé.

- Yves Tanguy, né le à Bannalec, décédé le à Bannalec.

- Alfred Lartigue, né le à Nantes, décédé le à Bannalec.

- Emmanuel Robin, né le à Morlaix, décédé le à Bannalec.

- Lucien Picard, né le au Petit-Quevilly (Seine-Maritime).

- Pierre Boëdec, né le à Bannalec, décédé le à Quimperlé.

- Yvon Le Bris, né en 1940 à Kerros en Bannalec.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Statue en bois polychrome présentant la Vierge Marie et munie d'un dispositif d'ouverture révélant une scène religieuse.

- Marie Augustine Prévost, décédé le .

Références

- « Calcul de l'orthodromie entre Bannalec et Quimperlé » (consulté le )

- « Calcul de l'orthodromie entre Bannalec et Quimper » (consulté le )

- Carte géologique de France

- Carte IGN.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 29004001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Bannalec », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole communes; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Hervé Abalain - Noms de lieux bretons, page 16.

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Société Archéologique du Finistère (suite et fin) », sur Gallica, (consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Bannalec. », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- René Kerviler, « Étude critique sur la géographie de la presqu'île armoricaine au commencement et à la fin de l'occupation romaine. », sur Gallica, (consulté le ).

- François-Nicolas Baudot Dubuisson-Aubenay, « Itinéraire de Bretagne en 1636, d'après le manuscrit original (tome 1) », sur Gallica, 1636 (réédition 1892-1902) (consulté le ).

- René Couffon et Alfred Le Bars, « Diocèse de Quimper et de Léon : nouveau répertoire des églises et des chapelles », sur Gallica, (consulté le ).

- La famille du Haubois possédait le manoir du Buzuech (ou Buzit) en Mellac dont le fief jouxtait celui de Quimerc'h; le nom du Hautbois provient du lieu-dit du même nom, à quelques kilomètres au nord du Plessis, sur l'Aven.

- Placide Le Duc, « Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé », sur Gallica, (consulté le ).

- Société académique de Maine-et-Loire, « Mémoires de la Société académique de Maine et Loire », sur Gallica, (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist01og/page/58 et A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, Rennes, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwioy_XmmJ7eAhUEK1AKHSHhDnsQ6AEIPjAE#v=onepage&q=Bannalec&f=false

- Pitre-Chevalier, « Aliénor, prieure de Lok-Maria (époque de la Ligue, 1594), règne de Henri IV, », sur Gallica, (consulté le ).

- Pitre-Chevalier, « Aliénor, prieure de Lok-Maria (époque de la Ligue, 1594), règne de Henri IV, tome 2 », sur Gallica, (consulté le ).

- http://histoiresdeserieb.free.fr/manoirs_bannalec.html

- M. Questel, « Un apôtre de la Bretagne, le Vénérable P. Julien Maunoir,.. », sur Gallica, (consulté le ).

- Cette information est issue du document ..

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne...", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f6.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist01og/page/58

- Journal des débats politiques et littéraires, « L'autonomisme breton. », sur Gallica, (consulté le ).

- Pierre Bliard, « Les arbres de la Liberté. Épisodes de la Terreur. », Études (Gallica), .

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, Rennes, (lire en ligne).

- Émile Sageret, « Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat (tome 4) », sur Gallica, 1910-1918 (consulté le ).

- Chevalier de Fréminville, Le guide du voyageur dans le département du Finistère,

- Antiquités de la Bretagne: Finistère, volume 2, de Christophe Paulin de la Poix Fréminville, 1835, ouvrage consultable sur Google Books

- Louis Tiercelin, « Bretons de lettres. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Semaine des familles : revue universelle illustrée, « Dix jours dans le Morbihan en 1860 », sur Gallica, (consulté le ).

- Amédée Blondeau, « Les deux forçats de Bannalec », sur La Petite Presse (Gallica), (consulté le ).

- Amédée Blondeau, « Les deux forçats de Bannalec », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest (Gallica), (consulté le ).

- Annick Le Douguet, "Crime et justice en Bretagne", Coop Breizh, 2011, (ISBN 978-2-84346-526-0).

- Lénaïg Gravis, "Les grandes affaires criminelles du Finistère", De Borée éditions, 2008 [ (ISBN 978-2-84494-808-3)]

- Finistère. Conseil général., « Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère », sur Gallica, (consulté le ).

- Finistère. Conseil général, « Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère », sur Gallica, (consulté le ).

- Societé d'ethnozootechnie (France), « Ethnozootechnie », sur Gallica, (consulté le ).

- Comte Henry de Robien, « Norfolk-Breton. Au pays de Cornouaille », sur Gallica, (consulté le ).

- Marie-Jean-Joseph-André de Tonnac-Villeneuve, « Rapport de l'inspecteur général directeur des haras à M. le ministre de l'Agriculture sur la gestion de l'administration des haras », sur Gallica, (consulté le ).

- Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, « Chemin de Bannalec au Faouët. », sur Gallica, (consulté le ).

- Henri Monod, « Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886). », sur Gallica, (consulté le ).

- Jules Vagnair, Le carnaval de Rosporden, supplément littéraire du journal Le Figaro, du 24 juin 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272708t/f2.image.r=Elliant

- Le Courrier du Gard, « Corps législatif. Compte-rendu de la scéance du 22 décembre 1869. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal officiel de la République française, « M. Justin Godart, rapporteur », sur Gallica, (consulté le ).

- Marie-Paule et Bernard Kernéis, Les écoles de hameaux : deux programmes d' envergure à la fin du XIXe siècle dans le Finistère, revue "Le Lien", Centre généalogique du Finistère, no 151, . Site des auteurs http://www.roch-gad.eu

- Journal L'Ouest-Éclair, « Bannalec. Construction d'une école. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Croix, « Pour M. Piot. », sur Gallica, (consulté le ).

- En vertu du Concordat, les prêtres étaient alors payés par l'État

- Journal La Croix no 6064 du 18 et , consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2199243/f1.image.r=Pouldreuzic.langFR

- Bernard Le Nail, L'Almanach de la Bretagne, Larousse, coll. « Jacques Marseille », (ISBN 2-03-575106-3).

- Jean-Michel Celin, « Bannalec », sur MémorialGenWeb (consulté le ).

- https://www.bannalec.fr/louis-joseph-heurt/ et https://www.letelegramme.fr/finistere/bannalec/guerre-14-18-retrouve-100-ans-apres-29-03-2014-10099756.php.

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Inauguration du monument aux morts de Bannalec. », sur Gallica, (consulté le ).

- Personnes se rendant régulièrement à la messe le dimanche et les jours de fêtes religieuses.

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, [ (ISBN 978-2-918135-37-1)]

- Abbé Mévellec, « Le paysan breton dans le mélange cosmopolite rural de l'Aquitaine. », sur Les Études sociales (Gallica), (consulté le ).

- Journal La Croix, « Une nouvelle centrale hydroélectrique dans le Finistère. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal Le Matin, « Les Jeunesses paysannes venues de tous les coins de France et d'Afrique du Nord ont tenu à Bannalec leur congrès. », sur Gallica, (consulté le ).

- https://www.bannalec.fr/andre-duval/ et https://www.bannalec.fr/lhistoire-du-club-dathletisme-usb/.

- https://www.bannalec.fr/la-liberation-de-bannalec-7-aout-1944/.

- https://www.bannalec.fr/lhistoire-du-depot-de-munitions-de-kerlagadic/.

- Éric Rondel, La Bretagne bombardée, 1940-1944, éditions Ouest et Cie, 2011, [ (ISBN 978-2-36428-007-6)]

- Eugène Cadic, né le à Bannalec

- Pierre Pendelio, né le à Lorient, voir https://www.ouest-france.fr/sur-les-traces-de-pierre-pendelio-jeune-resistant-894629

- https://www.ouest-france.fr/lattaque-du-train-de-munitions-de-la-gare-894628

- https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=993638&dpt=29.

- https://www.bannalec.fr/guy-le-goapper-resistant-mort-en-deportation/.

- https://www.bannalec.fr/andre-cadiou-resistant-du-mouvement-vengeance/.

- Jacques Chanteau, « Élixir, le Woodstock breton », sur Journal Le Télégramme, (consulté le ).

- Journal Le Figaro, « Élection sénatoriale », sur Gallica, (consulté le ).

- « Le docteur Lartigue, une page d’histoire locale. », sur https://letelegramme.fr, (consulté le ).

- Christian Bougeard, « Boëdec Pierre, Yves, Arsène. », sur Dictionnaire biographique Le Maitron, (consulté le ).

- « Yvon Le Bris à Bannalec : un parcours inscrit dans les gènes », Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).