Antoine Fouquier-Tinville

Antoine Quentin Fouquier de Tinville, dit Antoine Fouquier-Tinville[1], né à Herouël (Picardie)[2] le [3] et mort guillotiné à Paris en place de Grève le , est un homme de loi et révolutionnaire français, accusateur public du Tribunal révolutionnaire.

estampe de François Bonneville,

Paris, BnF, département des estampes et de la photographie, 1796.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Antoine Quentin Fouquier de Tinville |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Fratrie |

Biographie

Famille

La famille Fouquier de Tinville, aujourd'hui connue sous le nom de Fouquier d'Hérouel, descend d'une famille d'ancienne bourgeoisie des environs de Saint-Quentin, dans l'actuel département de l'Aisne. Au XVIIIe siècle, Éloy Fouquier de Tinville, sieur de Tinville, d'Hérouel, d'Auroir et de Foreste, était cultivateur et officier du roi à Péronne[4].

Origines

Antoine Fouquier de Tinville naît à Hérouel le [5] et est baptisé deux jours plus tard (d'où l'erreur fréquente sur sa date de naissance)[3]. Il est le deuxième d'une fratrie de cinq enfants. Son père, Éloy Fouquier de Tinville[3], cultivateur et seigneur d'Hérouël, lui attribue le nom de la terre de Tinville, tandis que celui d'Hérouël échoit à son frère ainé, Pierre-Éloy[6]. Les deux frères cadets auront ceux de Foreste et de Vauvillé. Sa mère, Marie-Louise Martine[3], vient d'une famille aisée.

Une formation de juriste

%252C_French_revolutionary.jpg.webp)

Grâce à l'intervention de son oncle maternel, l'abbé Martine de la Motte, il entre au collège de Noyon où il étudie durant six ans. Puis, sous la pression paternelle qui voit d'un meilleur œil une carrière dans la magistrature que dans les ordres, il entre comme clerc-apprenti chez maître Cornillier, procureur du roi au Châtelet, à Paris, puis en 1769 chez maître Berthereau, aussi procureur. Besogneux, acharné au travail et très consciencieux, il se fait si bien remarquer de son patron qu'il devient premier-clerc, puis grâce à l'aide de sa famille et d'un emprunt, il peut racheter à maître Cornillier sa charge lorsque ce dernier se retire, en 1774. Le , la Chambre des Procureurs au Châtelet lui délivre son admittatur.

Vie familiale et déboires professionnels

Le , il épouse sa cousine germaine, Dorothée Saugnier, dont il aura cinq enfants. Commence une période de bonheur pour le procureur Fouquier de Tinville. Hélas, sa femme meurt des suites de l'accouchement de sa dernière fille, en 1782, et avec ce décès son monde se délite peu à peu. Il se remarie toutefois quelques mois plus tard avec une jeune fille de la petite noblesse, Henriette Gérard d'Aucourt, dont il aura deux enfants.

Cependant, dans l'atmosphère affairiste de l'époque, le magistrat semble ne pas avoir pu s'empêcher de se mêler d'entreprises hasardeuses, et il doit vendre sa charge, en 1783, pour rembourser ses dettes. Suit une période où l'on ne trouve plus trace de lui, sinon plus tard dans les lettres de ses amis.

Criblé de dettes, il obtient un emploi dans les bureaux de la police du roi et, en 1789, devient commissaire de son quartier.

Les possibilités offertes par la Révolution

La Révolution française allait permettre à Fouquier-Tinville de donner toute sa mesure. Il émerge de l'anonymat lorsqu'il obtient un poste de commissaire à la section dite de « Saint-Merry », dans le quartier où il réside avec sa famille. C'est de là qu'il reprendra progressivement pied dans la carrière de la magistrature. En 1791, il tente vainement d'obtenir la place de greffier du Tribunal de Cassation[7].

Avec l'appui de son cousin, Camille Desmoulins, il obtient d'être désigné directeur d'un des jurys d'accusation du tribunal extraordinaire du , créé pour juger les royalistes arrêtés lors de la journée du 10 août 1792. Après la suppression de ce tribunal, le , il devient substitut de l'accusateur public du tribunal criminel de la Seine. Le , il est nommé juge au tribunal de Saint-Quentin mais il s'abstient de prendre son poste immédiatement. Il est finalement élu par la Convention accusateur-public du nouveau tribunal criminel extraordinaire (futur tribunal révolutionnaire). Il donne alors sa démission du poste au tribunal de Saint-Quentin.

Accusateur public

La montée en puissance

Le , la Convention nationale avait créé le tribunal criminel extraordinaire portant le nom de Tribunal révolutionnaire à partir du 8 brumaire an II (). En sa séance du 13 mars, la Convention procède à l'élection des membres de ce tribunal. Louis-Joseph Faure est élu accusateur public, par 180 voix sur 377 votants. Sont élus substituts : Fouquier-Tinville, 163 voix, Fleuriot-Lescot, 162 voix et Donzé-Verteuil, 162 voix. Faure décline alors la proposition et Fouquier-Tinville accepte la fonction.

C'est lui qui devient le moteur du tribunal, qui accueille les juges et les jurés, choisit la salle, rédige les actes d'accusation, fait appliquer la loi, reçoit le bourreau, fixe le nombre de charrettes de condamnés, et enfin, qui rend compte au Comité de salut public.

Initialement surveillé par la Commission des six, le tribunal est, dès le début de son activité, débarrassé de cette tutelle, et c'est à l'accusateur public qu'échoit l'ensemble des prérogatives de faire arrêter, poursuivre et juger, sur dénonciation des autorités ou des citoyens.

Les grands procès pendant la Terreur

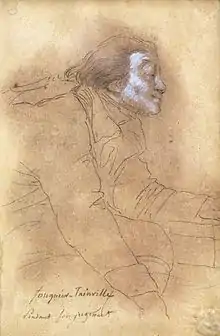

dessin de Pierre Bouillon, pierre noire, Paris, musée Carnavalet, 1793.

Hébert est représenté assis au premier plan, devant Fouquier-Tinville.

Il est l'accusateur public aux procès de Charlotte Corday (), de la reine Marie-Antoinette (23-25 vendémiaire an II, 14-), des Girondins (3-9 brumaire an II, 24-), d'Olympe de Gouges (03 frimaire an II, ), de Barnave (7-8 frimaire an II, 27-), de Madame du Barry (16-17 frimaire an II, 6-), des Hébertistes (1er-4 germinal an II, 21-), des Dantonistes (13-16 germinal an II, 2-), des fermiers généraux (16-19 floréal An II), d'Elisabeth, sœur de Louis XVI, du comte et de la comtesse de Sérilly et de leur famille (21 floréal An II, ) ou encore des Carmélites de Compiègne (29 messidor an II, ).

C'est toujours lui qui, après le 9 thermidor An II, procède à la reconnaissance d'identité des rebelles mis hors-la-loi Robespierre, Saint-Just et Couthon avant leur envoi à la guillotine.

Ainsi, durant les dix-sept mois qu'il occupa ce siège d'accusateur public, Fouquier-Tinville a requis et obtenu la mort de plus de deux mille personnes[1].

Après la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794), qui renforce le caractère d'exception du Tribunal révolutionnaire et est à l'origine de « la Grande Terreur » qui durera jusqu'au 9 Thermidor, il prend l'initiative de réaménager la salle principale en faisant installer des gradins permettant de faire comparaître des dizaines d'accusés en même temps[8]. Dans la salle même du tribunal, il fait également installer une guillotine, qui est finalement démontée après une double injonction du Comité de salut public[9].

La chute

Dès le 10 thermidor an II (), le Comité de salut public s'occupa du renouvellement complet du tribunal, et Barère présenta à la Convention une liste de juges et de jurés. En tête de la liste figurait le nom de Fouquier-Tinville, avec la mention accusateur public. Ce n'est que trois jours plus tard que Fréron s'étonna de voir le nom de Fouquier-Tinville sur la liste et demanda un décret d'arrestation contre lui.

Prévenu de sa prochaine arrestation, Fouquier-Tinville, sûr de son bon droit et de la reconnaissance de son innocence, va se rendre de lui-même.

Le procès du Tribunal révolutionnaire

Gravure de Berthault d'après un dessin de Girardet,

Paris, BnF, département des estampes et de la photographie, 1802.

L'accusation

Son procès fut celui du Tribunal révolutionnaire. Le 8 germinal an III (), Fouquier-Tinville et ses vingt-trois co-accusés (dont Marie-Joseph-Emmanuel Lanne) comparurent devant le tribunal révolutionnaire réorganisé par la loi du 8 nivôse an III (). Six autres étaient en fuite. Michel-Joseph Leblois est le nouvel accusateur public.

Il l'accuse notamment, surtout depuis la loi de Prairial an II (), d'avoir mis en jugement un nombre considérable de personnes qui ne s'étaient jamais connues, de les comprendre dans le même acte d'accusation, et de leur approprier le même délit ; d'avoir mis en jugement et fait exécuter certaines personnes sans qu'il y eût contre elles aucun acte d'accusation, d'avoir fait exécuter certaines personnes sans qu'il y eût contre elles ni jugement ni condamnation ; que par suite de précipitation il y eut substitution d'une personne à une autre, que des personnes non condamnées furent exécutées à la place de personnes condamnées ; que des jugements d'un grand nombre de personnes sont toujours en blanc et ne comportent aucun dispositif alors que ces personnes sont toutes exécutées.

Les témoins

Du 9 germinal an III () au 12 floréal () : 419 témoins, dont 223 à décharge et 196 à charge, telle la comtesse de Sérilly, rescapée in extremis de la guillotine et qui se présenta avec son acte de décès à la main.

La défense

Le 12 floréal an III, le substitut Cambon prononça son réquisitoire, et pendant un jour et demi Fouquier-Tinville présenta sa défense. Il termina le 14 floréal (3 mai) en ces termes : « Ce n'est pas moi qui devrais être traduit ici, mais les chefs dont j'ai exécuté les ordres. Je n'ai agi qu'en vertu des lois portées par une Convention investie de tous les pouvoirs. Par l'absence de ses membres, je me trouve le chef d'une conspiration que je n'ai jamais connue. Me voilà en butte à la calomnie, à un peuple toujours avide de trouver des coupables. » Les 15 et 16 floréal (4 et 5 mai), les défenseurs de ses coaccusés s’exprimèrent. Pour résumer sa défense, Fouquier-Tinville déclara : « J'étais la hache de la Révolution, punit-on une hache ? »

Le verdict

Le 17 floréal an III (), la délibération dura deux heures, et à 5 h il fut donné lecture du jugement. Fouquier-Tinville et quinze de ses co-accusés, Foucault, Scellier, François Garnier-Launay[10], Leroy, dit Dix-Août, Renaudin, Vilate, Prieur, Châtelet, Girard[11], Lanne, Herman[12], Boyaval, Benoît[13], Verney et François Dupaumier[14], furent condamnés à mort, « convaincus de manœuvres et complots tendant à favoriser les projets liberticides des ennemis du peuple et de la République, à provoquer la dissolution de la représentation nationale, et le renversement du régime républicain, et à exciter l'armement des citoyens les uns contre les autres, notamment en faisant périr sous la forme déguisée d'un jugement une foule innombrable de Français, de tout âge et de tout sexe ; en imaginant, à cet effet, des projets de conspiration dans les diverses maisons d'arrêt de Paris ; en dressant, dans ces différentes maisons des listes de proscriptions, etc., et d'avoir agi avec de mauvaises intentions ». Maire, Harny, Deliège, Naulin, Lohier[15], Delaporte, Trinchard, Duplay, Brochet, Chrétien, Ganney, Tray[16], Guyard[17], Beausire et Valagnose[18], acquittés, furent mis en liberté le même jour[19].

L'exécution

Ramené à la Conciergerie, Fouquier-Tinville écrivit ces dernières lignes : « Je n'ai rien à me reprocher : je me suis toujours conformé aux lois, je n'ai jamais été la créature de Robespierre ni de Saint-Just ; au contraire, j'ai été sur le point d'être arrêté quatre fois. Je meurs pour ma patrie et sans reproche. Je suis satisfait : plus tard, on reconnaîtra mon innocence ».

Son exécution eut lieu le lendemain matin, place de Grève. Il fut le dernier guillotiné des seize condamnés à mort.

Postérité

Le nom de Fouquier-Tinville est resté à la postérité comme le type même de l'accusateur ou de l'intellectuel violemment inquisitorial, arbitraire, sans nuances et sans respect pour les droits de l'accusé[20].

Une impasse porte son nom à Assis-sur-Serre.

Il est joué par Yves Beneyton dans le film La Révolution française de 1989.

Il est présent en tant que procureur du Tribunal révolutionnaire dans le jeu We. The Revolution retraçant la révolution.

Dans le téléfilm La Terreur et la Vertu : Danton - Robespierre de Stellio Lorenzi (1964), il est interprété par Jean Lanier.

Dans le film Danton d'Andrzej Wajda (1983), il est interprété par Roger Planchon[21].

Notes et références

- « FOUQUIER-TINVILLE ANTOINE », article sur l'Encyclopædia Universalis

- Depuis le XIXe siècle, la commune a changé de nom ; elle s'appelle désormais Foreste.

- « Le douzième jour du mois de juin de l'année mil sept cent quarante six a été baptisé par moy prêtre curé soussigné Antoine Quentin né vendredy dernier dixième jour du même mois et de la même année.... » (vue 112, page de droite, acte du milieu).

- Famille Fouquier d'Hérouel, Pierre-Marie Dioudonnat, Le Simili-Nobiliaire-Français, éd. Sedopols, 2012, p. 326-327.

- Répertoire ou Tableau des naissances depuis 178, Fol II.

- Député à la Constituante et écuyer sous la Restauration.

- Jacques Hérissay, Albert Croquez et Georges Loublié. Fouquier-Tinville, l'accusateur public (compte-rendu), Revue d'histoire de l'Église de France, Année 1946, 121, pp. 337-339

- Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, vol. 6, Lecointe et Pougin, , p. 374

- Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, vol. 6, Lecointe et Pougin,

- Tous trois étaient d'anciens juges.

- Les six étaient d'anciens jurés.

- Herman était commissaire des administrations civiles, Lanne son adjoint.

- Boyaval et Benoît étaient jugés comme délateurs.

- Dupaumier était directeur de Bicêtre, Verney porte-clefs de la prison du Luxembourg et concierge de Saint-Lazare.

- Tous cinq étaient juges.

- Les sept hommes étaient jurés.

- Guyard était concierge de la prison du Luxembourg.

- Beausire et Valagnose étaient jugés comme délateurs.

- Henri Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris. Avec le journal de ses actes, 1882, tome 6, chapitre LIX. En ligne.

- Parmi de nombreux exemples, Raymond Aron écrit dans L'Express du :

« Bernard-Henri Lévy viole toutes les règles de l'interprétation honnête et de la méthode historique. […] Le voilà maintenant Fouquier-Tinville, lui qui prêche la démocratie. Il oublie que la démocratie devient aisément, elle aussi, inquisitoire, sinon totalitaire… »

(Lire en ligne l'article, mis à jour le 25 février 2005)

ou encore : « […] Bilger n'avait rien d'un Fouquier-Tinville désireux de plonger le coupable dans des ténèbres définitives », « Philippe Bilger, sans complaisance », Gilles Gaetner, Valeurs actuelles, 16 février 2012. - Roger Icart, La Révolution française à l'écran, Toulouse, Éditions Milan, , 175 p. (ISBN 978-2-86726-291-3, BNF 34992183), p. 163.

Pour approfondir

Sources imprimées

- Réquisitoires de Fouquier-Tinville : publiés d'après les originaux conservés aux Archives nationales et suivis des trois mémoires justificatifs de l'accusateur public par Antoine Quentin Fouquier-Tinville (édition critique d'Hector Fleischmann), Charpentier et Fasquelle, 1911, 336 pages

Bibliographie

Par ordre alphabétique :

- Albert Croquez, Georges Loublié, Fouquier-Tinville, l'accusateur public, Paris, Julliard, 1945, 274 p.

- Alphonse Dunoyer, Fouquier-Tinville: accusateur public du tribunal révolutionnaire, 1746-1795 : d'après les documents des Archives nationales, Paris, Perrin, 1913, 470 p., présentation en ligne.

- Michel Eude, « Robespierre a-t-il voulu faire destituer Fouquier-Tinville ? », Annales historiques de la Révolution française, no 79, , p. 66-71 (JSTOR 41914924).

- Hector Fleischmann, Les coulisses du tribunal révolutionnaire, SEPP, 1910, 409 p.

- Pierre Labracherie, Fouquier-Tinville, accusateur public, Paris, Fayard, 1961, 385 p.

- Albert Mathiez, « Fouquier Tinville et Robespierre », Annales révolutionnaires, t. 9, no 2, , p. 239-243 (JSTOR 41921897).

- Albert Mathiez, Autour de Robespierre : Robespierre jeune. Aigoin. L'Être suprême. Catherine Théot. Herman. Truchon. Marcandier. Fouquier-Tinville. Le 9 thermidor. Barère et Vadier. Babeuf, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1925, 259 p., présentation en ligne.

- Stéphanie Romanacce, Le procès de Fouquier-Tinville (germinal-floréal an III) : les difficultés et les ambiguïtés du régime thermidorien, Mémoire de maîtrise soutenu en 1993 (Dir. Démier), université de Paris-X Nanterre, 151 p.

- Jacques Castelnau, Fouquier Tinville: Le pourvoyeur de l'échafaud, Hachette, 1937

- Alphonse Giboulet, L'accusateur de la République: Antoine Quentin Fouquier De Tinville, Editions Lacour, 2008

- François Beauval, Guy Claisse, Claude Couband Lucien Viéville, Les personnages maudits de l'histoire: Attila, César Borgia, Fouquier Tinville, Ediions de Crémille, 1971

- Jean-François Fayard, Fouquier-Tinville, Fayard, 2013

Liens internes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :