Loi de Prairial

La loi du 22 prairial an II (), dite loi de Prairial, est une loi d'exception adoptée par la Convention nationale sur recommandation du Comité de salut public qui contribue à renforcer la Terreur tout en procédant à la réorganisation du Tribunal révolutionnaire. La période de son application correspond à la période que les historiens spécialistes de la Révolution française qualifient de « Grande Terreur ». La loi enlève les dernières garanties des droits de la défense[1].

| Titre | Loi du 22 prairial an II |

|---|---|

| Pays |

|

| Territoire d'application |

|

| Langue(s) officielle(s) | Français |

| Type | Décret |

| Branche | Droit pénal |

| Rédacteur(s) |

Georges Couthon (principal) Maximilien de Robespierre René-François Dumas[note 1] |

|---|---|

| Régime | Première République |

| Législature | Convention nationale |

| Gouvernement |

Comité de salut public Comité de sûreté générale |

| Adoption | |

| Promulgation | Convention nationale |

| Publication | Bulletin des lois |

| Entrée en vigueur | |

| Suspension | |

| Abrogation |

Lire en ligne

Contenu

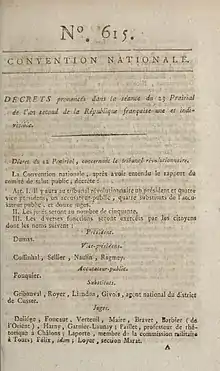

Le décret comporte vingt-deux articles concernant l'organisation, les compétences et la composition du Tribunal révolutionnaire ainsi que les procédures peines prévues[2], dont voici le détail[3] :

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, décrète :

I. — Il y aura au tribunal révolutionnaire un président et trois vice-présidents, un accusateur public, cinq substituts de l’accusateur public, et douze juges.

II. — Les jurés seront au nombre de cinquante.

III. — Ces diverses fonctions seront exercées par les citoyens dont les noms suivent :

PRÉSIDENT : Dumas.

VICE-PRÉSIDENTS : Coffinhal, Scellier, Naulin.

ACCUSATEUR PUBLIC : Fouquier.

SUBSTITUTS : Grebauval, Royer, Liendon, Givois, agent national du district de Cusset.

JUGES : Deliège, Foucault, Verteuil, Maire, Bravet. Barbier (de Lorient). Hamy, Garnier-Launay, Paillet, professeur de rhétorique à Châlons, Laporte. membre de la commission militaire à Tours, Félix, idem, Loyer, section Marat.

JURÉS : Renaudin, Benoitrais, Fauvetti, Lumière, Feneaux. Gauthier. Meyère, Châtelet, Petit-Tressin, Trinchard, Topino-Lebrun, Pijot, Girard. Presselin, Didier, Vilatte, Dix-Août, Laporte, Ganney, Brochet, Aubry. Gemont, Prieur, Duplay, Devèze, Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Billon. tous jurés actuels.

Subleyras ; Laveyron l’aîné, cultivateur à Créteil ; Fillon. fabricant à Commune-Affranchie (Lyon) ; Potheret, de Chalon-sur-Saône ; Masson. cordonnier à Commune-Affranchie ; Marhel. artiste ; Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section des Piques : Villers. rue Caumartin ; Moulin, section de la République ; Depréau. artiste, rue du Sentier ; Émery, marchand-chapelier, département de Rhône-et-Loire ; Lafontaine, de la section du Muséum ; Blachet, payeur général à l’armée des Pyrénées-Orientales : Debeaux, greffier du tribunal du district de Valence ; Gouillard, administrateur du district de Béthune ; Dereys, section de la Montagne ; Duquenel, du comité révolutionnaire de Lorient ; Hannoyer, idem ; Butins, section de la République ; Pecht, faubourg Honoré, n° 69 ; Muguin, du comité de surveillance de Mirecourt.

Le tribunal révolutionnaire se divisera par sections, composées de douze membres, savoir : trois juges et neuf jurés, lesquels jurés ne pourront juger en moindre nombre que celui de sept.

IV. — Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.

V. — Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.

VI. — Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre ;

Ceux qui auront trahi la république dans le commandement des places et des armées, ou dans toute autre fonction militaire, entretenu des intelligences avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées ;

Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette dans la République ;

Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l’impunité des conspirateurs et de l’aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement par des applications fausses et perfides ;

Ceux qui auront trompé le peuple ou les représentants du peuple, pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté ;

Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République ;

Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ;

Ceux qui auront cherché à égarer l’opinion et à empêcher l’instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, et altérer l’énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ;

Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République, et les dilapidateurs de la fortune publique, autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du 7 frimaire ;

Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ;

Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu’ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l’unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l’affermissement.

VII. — La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort.

VIII. — La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de document, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l’assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l’amour de la patrie ; leur but. le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis : la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine.

Elle se borne aux points suivants :

IX. — Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu’il les connaît.

X. — Nul ne pourra traduire personne au tribunal révolutionnaire, si ce n’est la Convention nationale, le Comité de salut public, le Comité de sûreté générale, les représentants du peuple commissaires de la Convention, et l’Accusateur public du tribunal révolutionnaire.

XI. — Les autorités constituées en général ne pourront exercer ce droit sans avoir prévenu le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale. et obtenu leur autorisation.

XII. — L’accusé sera interrogé à l’audience et en public ; la formalité de l’interrogatoire secret qui précède est supprimée comme superflue ; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières où elle serait jugée utile à la connaissance de la vérité.

XIII. — S’il existait des preuves soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, a moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d’autres considérations majeures d’intérêt public.

XIV. — Dans le cas où il y aurait lieu à cette preuve. l’Accusateur public fera appeler les témoins qui peuvent éclairer la justice, sans distinction de témoins à charge et à décharge.

XV. — Toutes les dépositions seront faites en public, et aucune déposition écrite ne sera reçue, à moins que les témoins ne soient dans l’impossibilité de se transporter au tribunal, et dans ce cas il sera nécessaire d’une autorisation expresse des Comités de salut public et de sûreté générale.

XVI. — La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jures patriotes ; elle n’en accorde point aux conspirateurs.

XVII. — Les débats finis, les jurés formeront leurs déclarations, et les juges prononceront la peine de la manière déterminée par les lois.

Le président posera la question avec clarté, précision et simplicité. Si elle était présentée d’une manière équivoque ou inexacte, le jury pourrait demander qu’elle fût posée d’une autre manière.

XVIII. — L’Accusateur public ne pourra, de sa propre autorité. renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu’il y aurait fait traduire lui-même : dans le cas où il n’y aurait pas matière à une accusation devant le tribunal. il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil, qui prononcera. Mais aucun prévenu ne pourra être mis hors de jugement avant que la décision de la chambre n’ait été communiquée aux Comités de salut public et de sûreté générale, qui l’examineront.

XIX. — Il sera fait un registre double des personnes traduites au tribunal révolutionnaire, l’un par l’Accusateur public, et l’autre au tribunal, sur lequel seront inscrits tous les prévenus, à mesure qu’ils seront traduits.

XX. — La Convention déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret, et n’entend pas que les lois concernant l’organisation des tribunaux ordinaires s’appliquent aux crimes de contre-révolution et à l’action du tribunal révolutionnaire.

XXI. — Le rapport du comité sera joint au présent décret comme instruction.

XXII. — L’insertion du décret au Bulletin vaudra promulgation. »

Origines de la conception de la loi

Les origines de la conception de la loi de Prairial sont difficiles à identifier pour l'historiographie de la Révolution française. Dans un article publié dans les Annales historiques de la Révolution française, Georges Lefebvre explique pourquoi il est difficile de déterminer les raisons qui ont poussé à l'adoption de la loi[4] :

« La préparation de la loi de prairial souffre de la même obscurité que d'autres décisions essentielles des deux comités de gouvernement. Comme il advient fréquemment dans l'histoire des évènements, les précisions font défaut sur les motifs qui déterminèrent les protagonistes. De même que les conseils ministériels aujourd'hui, les comités de salut public et de sûreté générale ne tenaient pas de procès-verbaux, et, au surplus, s'ils en avaient rédigé, ces documents seraient vraisemblablement trop sommaires pour nous éclairer. »

Néanmoins, il estime que le contexte de préparation de la loi est semblable à celui de l'été 1789 au moment de la Grande Peur ou encore à celui qui suit la déclaration de guerre du 20 avril 1792 jusqu'aux Massacres de septembre. Il ajoute que c'est pour éviter que les massacres ne se reproduisent que la Terreur a été mise à l'ordre du jour par le gouvernement, cependant qu'elle échappa rapidement à la Convention nationale au profit des comités et des représentants en mission qui organisèrent la Terreur, notamment à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulon.

Pour Patrice Gueniffey, le contenu de la loi est semblable à ce que Robespierre a déclaré dans un discours le avant le procès de Louis XVI où il souhaitait que le roi déchu soit exécuté sans jugement[5] - [6]. De même, lorsqu'il entre au Comité de salut public en juillet 1793, il fait de la réforme du Tribunal révolutionnaire une priorité dès son entrée au Comité de salut public, notamment dans un discours prononcé le [7].

Contexte

Depuis l'adoption de la loi des suspects le , les droits de la défense se sont considérablement réduits pour les justiciables, en particulier au moment du procès des Girondins[8]. C'est à cette occasion que la limite de trois jours pour la délibération des jurés est prise[9]. Dès le , la Convention nationale demande au Comité de salut public de rédiger un rapport « sur les moyens de perfectionner l'organisation du Tribunal révolutionnaire »[8] - [9] - [10] - [11].

La rédaction du décret en tant que tel débute en avril 1794, peu de temps après l'exécution de Danton et de Camille Desmoulins[6] - [12]. En effet, la Convention nationale décide la réorganisation de toutes les juridictions dès le [13] - [14]. Les tribunaux de province sont supprimés le [14] - [15] - [16]. Cependant, le gouvernement doit se résoudre à faire des exceptions. La situation militaire dans le Nord fait que le tribunal révolutionnaire d'Arras continue de fonctionner jusqu'au . Dans le Sud, le nombre de détenus à transférer sur Paris fait qu'une commission populaire est mise sur pied à Orange le , jour de l'exécution de Madame Élisabeth, contre la volonté de Robespierre qui la protégeait jusqu'alors[17]. Le fonctionnement de la commission populaire manifeste la volonté du Comité de salut public de faire accélérer les procédures[6] - [18] - [19]. Elle fonctionnait encore lors des évènements de Thermidor[16]. Georges Lefebvre note également que le nombre de détenus dans les prisons de Paris était assez important, près de 7 000 prisonniers au mois de mai et près de 7 800 la veille de la chute de Robespierre[10].

Le , Collot d'Herbois est victime d'une tentative d'assassinat par Henri Admirat, ancien employé de la Loterie royale. Admirat comptait assassiner Robespierre, mais ne le trouvant pas, il se retourna sur Collot d'Herbois[17]. Le même jour, Cécile Renault, une couturière illettrée se serait présentée au domicile de Robespierre, qui logeait la famille Duplay, « pour voir comment est un tyran »[20], ce qu'elle aurait déclaré lors de son interrogatoire. Arrêtée en possession d'une arme blanche et manifestant des positions royalistes, Renault devint la cible idéale du Comité de sûreté générale qui s'opposait de plus en plus à Robespierre[17] - [20]. Certaines rumeurs faisait état du fait que Henri Admirat et Cécile Renault seraient des « agents de l'étranger » engagés par des émissaires du Premier ministre britannique William Pitt le Jeune[21]. En tout cas, Barère insista lourdement en ce sens en annonçant la nouvelle au Comité de salut public[22]. D'où l'adoption trois jours plus tard du décret interdisant aux militaires de faire le moindre prisonnier anglais ou hanovrien, qui ne fut d'ailleurs guère appliquée. Les deux attentats ainsi que les nouvelles militaires venues du Nord renforcent ainsi le sentiment de paranoïa des comités. Ainsi, le procès des chemises rouges, qui se tient le , fut un moyen pour le Comité de sûreté générale de retourner l'opinion contre Robespierre et le Comité de salut public[20] - [23]. Selon Michel Eude et Patrice Gueniffey, le projet de décret était déjà prêt avant la tentative d'assassinat sur Collot d'Herbois[24] - [14]. C'est bien la volonté du gouvernement, et non pas en raison d'une pression populaire, que le projet de décret fut proposé à l'adoption par la Convention[25]. D'ailleurs, un autre décret est adopté le , ordonnant le rappel de tous les représentants en mission[26].

Le projet de décret, rédigé en grande partie par Georges Couthon, est présenté le à la Convention nationale[27] - [28]. Saint-Just est absent au moment des débats, étant présent auprès de l'armée révolutionnaire en Belgique[19]. Certains députés, notamment François-Louis Bourdon, demandent un ajournement et posent la question de l'immunité parlementaire. Le député de Charente-Inférieure Pierre-Charles Ruamps menace alors de suicider si le texte était adopté en l'état[29] - [30]. Le projet fut adopté sans la moindre modification[31]. Les débats durent pourtant jusqu'au 12 juin, et sont très houleux. Couthon et Robespierre défendent très maladroitement le texte, tout comme Barère et Billaud-Varenne. L'un des rares à s'opposer à la loi est Tallien, qui fut chargé de veiller à l'application de la justice révolutionnaire comme représentant en mission à Bordeaux[32]. Quatre jours après l'adoption du texte, Couthon prononce un discours au club des Jacobins où il dénonce une prétendue nouvelle conspiration. Il est clair que le discours visait ceux qui se sont opposés en séance à l'adoption du texte[33].

Application

Du au , 2 358 personnes ont été traduites devant le Tribunal révolutionnaire à Paris[34]. 1 251 condamnations à la peine de mort ont été prononcées, soit 53,4 % des prévenus[34]. Entre octobre 1793 et le , 80,2 % des prévenus sont condamnés à mort[35]. La loi entre officiellement en vigueur le , mais elle est appliquée dès le 11[36] - [37]. D'ailleurs, Vadier insista beaucoup auprès de Fouquier-Tinville pour faire traduire devant le Tribunal révolutionnaire de personnes qu'il a fait incarcérer dans son département de l'Ariège et dont il voulait se venger[38]. L'article 20 de la loi annule l'application de toutes les lois antérieures[31]. Les témoignages écrits ne sont possibles que sur autorisation des comités[39]. L'audition de témoins n'est envisagée qu'en cas de recherche de complices[40].

Entre le et le , 1 703 personnes sont traduites devant le Tribunal révolutionnaire. L'article 19 prévoit que deux listes de prévenus soient communiquées, l'une au tribunal et l'autre à l'accusateur public[40]. La peine de mort ou l'acquittement sont les seules peines possibles, en application de l'article 4 de la loi. Il est à noter que le Code pénal de 1791 ne prévoyait la peine de mort que pour les individus âgés de seize ans révolu[41], ce qui était toujours le cas. Antoine Boulant relève un cas de condamnation à une peine de déportation[35]. L'article 16 de la loi précise que « La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n'en accorde point aux conspirateurs », ce qui revient à priver tous les prévenus mis hors la loi ou considérés comme « ennemis du peuple » de défenseurs. 1 376 personnes sont ainsi condamnés à la peine de mort durant la période à Paris, tandis que 336 acquittements sont prononcés[35]. Parmi les 1 376 personnes à périr sur l'échafaud, 355 condamnés le sont sur la base d'une conspiration des prisons montée de toutes pièces par les comités[42]. Dans un article publié dans les Annales historiques de la Révolution française, Michel Eude résume la situation pendant la « Grande Terreur »[43] :

« Toute opposition, non seulement en action, mais en paroles et même en pensée, devient ainsi un crime, qui n'a pas à être jugé, mais seulement puni. Le Tribunal révolutionnaire n'est donc pas autre chose qu'un instrument de répression dont le devoir est de châtier sans pitié les ennemis de la Révolution. »

La désorganisation du travail des membres du Tribunal révolutionnaire et la définition donnée par la loi des « ennemis du peuple » firent que beaucoup de personnes furent présentées et condamnées par le Tribunal dans la précipitation la plus totale[39] - [44] - [45]. Certaines furent confondues avec des homonymes, avec un membre de leur famille, tandis que d'autres étaient soit sourds, muets ou aveugles. D'autres prévenus ne comprenaient pas le français[note 2]. La plupart ne comprenaient pas la raison de sa présence, d'autant que le Tribunal réunissait souvent des personnes qui ne se connaissaient même pas[18] - [47]. La technique de l'amalgame fut abondamment utilisée par le tribunal pour mélanger des prévenus[48], et cela avant même l'adoption de la loi[49]. Un certain nombre de pratiques utilisées lors du procès de Danton sont rendues légales par la loi[39].

Bertrand Barère et Jacques-Nicolas Billaud-Varenne jouèrent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la loi, notamment pour les procès concernant des conspirations des prisons. Ils ont d'ailleurs aidé Robespierre et Couthon lorsqu'ils ont maladroitement défendu le projet de décret à la Convention[31] - [50].

Conséquences

Conséquences judiciaires

Du au , 4 061 prévenus ont comparu devant le Tribunal révolutionnaire. 2 625 personnes furent condamnés à mort (soit 64,6 % des accusés), 1 306 furent acquittées (32,1 %), 108 furent condamnées des peines diverses (2,6 %) et 22 furent renvoyées devant d'autres tribunaux (0,5 %)[51]. Les 2 625 personnes condamnées à mort représentent 16 % des 16 594 condamnations à mort dans toute la France durant la période[51].

Conséquences politiques

Le Comité de sûreté générale a su utiliser la loi de façon à isoler le Comité de salut public, plus particulièrement Robespierre, Couthon et Saint-Just[18]. En effet, Robespierre cherchait à réduire les pouvoirs du Comité de sûreté générale, mais sa manouvre échoua[52]. Le , l'annonce de l'arrestation de Catherine Théot est un camouflet pour Robespierre[36]. Le même jour, la Corse proclame son indépendance et devient une monarchie parlementaire avec statut de dominion avec union personnelle avec la Grande-Bretagne. Cependant, après la victoire de Fleurus le , il paraissait difficile de justifier le maintien de l'application de la loi, dont l'abrogation fut réclamée à plusieurs reprises jusqu'à la chute de Robespierre[53].

Du au , Robespierre ne se rend pas au Comité de salut public, ce qui l'isole encore davantage[54] - [55].

Chute et exécution de Robespierre et de ses partisans

Le , le Tribunal révolutionnaire se réunira malgré le caractère chômé de ce jour[56]. Il ne fallut que trente minutes pour vérifier l'identité des vingt-et-un accusés mis hors-la-loi lors de la chute de Robespierre. C'est le substitut de Fouquier-Tinville Gilbert Liendon qui prononça les condamnations à mort[57]. Le lendemain, soixante-dix personnes furent condamnées à mort, et douze le surlendemain[57]. Le , le juré et président du Tribunal révolutionnaire pendant le procès des Fermiers généraux Jean-Baptiste Coffinhal fut arrêté puis présenté au Tribunal le lendemain, condamné à mort et exécuté[58]. Il est la dernière personne condamnée en vertu de la loi de prairial, sachant que le suivant, la Convention adopte un décret qui condamne l'effet rétroactif donné à une loi.

Procès de Fouquier-Tinville et du Tribunal révolutionnaire

Le , l'ancien président du Tribunal révolutionnaire Martial Herman fut mis en état d'arrestation[57]. Fouquier-Tinville fut mis en état d'arrestation à son tour le , lorsque la loi fut suspendue par la Convention[59]. La loi est abrogée définitivement le [58]. Fouquier-Tinville est jugé à partir du [60] et Herman fut amené à comparaître à partir du [61]. Ils furent condamnés à mort le avec quatorze autres prévenus et exécutés le lendemain[62]. Peu de temps avant l'ouverture du procès, la responsabilité de Barère et Billaud-Varenne dans l'application de la loi dans le cadre des conspirations des prisons est établie dans un rapport présenté à la Convention le par Jean-Baptiste Michel Saladin[63].

Pour un grand nombre de Montagnards, la chute de Robespierre ne signifiait nullement la fin de la Terreur[57]. Cependant, la Convention thermidorienne y mettra fin.

Historiographie

Dans un article publié dans les Annales historiques de la Révolution française, Henri Calvet distingue deux catégories : les historiens qui s'en prennent aux principes mêmes de la loi et ceux qui s'en prennent à son application. Pour la première catégorie, il estime qu'il s'agit avant tout d'une « condamnation morale » qui empêche une réelle appréciation de la loi en tenant compte du contexte[27]. Certains historiens comme Albert Mathiez considèrent que la loi est celle de Robespierre, tandis que d'autres comme Jean-Clément Martin voient en Robespierre un bouc émissaire des exactions du Comité de sûreté générale.

Notes et références

Notes

- Dumas n'a pas rédigé la loi, mais il y a fortement contribué de par ses discussions avec les comités durant le processus de rédaction en tant que président du Tribunal révolutionnaire.

- C'est notamment le cas de trois Bretons qui sont condamnés à mort le après avoir été pourtant acquittés à Quimper[46].

Références

- « Quelques lois marquantes du droit de la Révolution française », sur ledroitcriminel.fr (consulté le ).

- Michel Eude 1983, p. 544.

- Jean-François Fayard 1987, p. 294-297, annexe VII.

- Georges Lefebvre 1951, p. 225.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 271.

- Antoine Boulant 2018, p. 184.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 241.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 242.

- Annie Jourdan 2021, p. 255.

- Georges Lefebvre 1951, p. 229.

- Antoine Boulant 2018, p. 183.

- Michel Eude 1983, p. 550.

- Henri Calvet 1950, p. 309.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 240.

- Henri Calvet 1950, p. 312.

- Georges Lefebvre 1951, p. 228.

- Jean-Clément Martin 2012, p. 446.

- Jean-Clément Martin 2012, p. 444.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 243.

- Antoine Boulant 2018, p. 190.

- Michel Eude 1983, p. 549.

- Georges Lefebvre 1951, p. 237.

- Annie Jourdan 2021, p. 264.

- Michel Eude 1983, p. 551.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 245.

- Annie Jourdan 2021, p. 259.

- Henri Calvet 1950, p. 305.

- Antoine Boulant 2018, p. 178.

- Antoine Boulant 2018, p. 180.

- Annie Jourdan 2021, p. 261.

- Henri Calvet 1950, p. 311.

- Michel Eude 1983, p. 546-547.

- Annie Jourdan 2021, p. 263.

- Antoine Boulant 2018, p. 177.

- Antoine Boulant 2018, p. 185.

- Jean-Clément Martin 2012, p. 447.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 255.

- Michel Eude 1983, p. 558.

- Henri Calvet 1950, p. 314.

- Henri Calvet 1950, p. 316.

- Antoine Boulant 2018, p. 196.

- Antoine Boulant 2018, p. 197.

- Michel Eude 1983, p. 548.

- Antoine Boulant 2018, p. 179.

- Jean-Clément Martin 2012, p. 443.

- Jean-François Fayard 1987, p. 233.

- Antoine Boulant 2018, p. 187-188.

- Antoine Boulant 2018, p. 191.

- Georges Lefebvre 1951, p. 230.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 247.

- Antoine Boulant 2018, p. 202.

- Michel Eude 1983, p. 556.

- Georges Lefebvre 1951, p. 254.

- Jean-Clément Martin 2012, p. 451.

- Patrice Gueniffey 2013, p. 259.

- Antoine Boulant 2018, p. 209.

- Antoine Boulant 2018, p. 211.

- Antoine Boulant 2018, p. 214.

- Antoine Boulant 2018, p. 213.

- Antoine Boulant 2018, p. 234.

- Antoine Boulant 2018, p. 240.

- Antoine Boulant 2018, p. 243.

- Antoine Boulant 2018, p. 233.

Voir aussi

Sources primaires

- Jean-Baptiste Duvergier ( éd.) (publié par l'Institut d'histoire de la Révolution française, Université de Paris I), Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État... : de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique, continuée depuis 1830, t. 7, Paris, A. Guyot et Scribe, au bureau de l'administration, , 2e éd. (lire en ligne), p. 190-193.

- Philippe Gut ( éd.) (publié par l'Institut d'histoire de la Révolution française, Université de Paris I), Archives parlementaires de 1787 à 1860, vol. 91 : Du 7 prairial au 30 prairial an II (26 mai au 18 juin 1794), Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), , 843 p. (ISBN 2-222-01863-3).

- François-Alphonse Aulard ( éd.), Recueil des actes du Comité de salut public, avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire, t. 14 : 29 mai 1794 - 7 juillet 1794 (10 prairial an II - 19 messidor an II), Paris, Imprimerie nationale, , 831 p. (lire en ligne).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Liliane Abdoul-Mellek, « D'un choix politique de Robespierre : la Terreur », dans Jean-Pierre Jessenne, Gilles Deregnaucourt, Jean-Pierre Hirsch, Hervé Leuwers (dir.), Robespierre. De la nation artésienne à la République et aux nations : actes du colloque, Arras, 1-2-3 avril 1993 / [organisé par le] Centre d'histoire de la région du Nord et de l'Europe du Nord-Ouest, Villeneuve-d'Ascq, Centre d'histoire de la région du Nord et de l'Europe du Nord-Ouest, coll. « Histoire et littérature régionales » (no 11), , 458 p. (ISBN 2-905637-22-6, lire en ligne), p. 191-203.

- Antoine Boulant, Le Tribunal révolutionnaire : Punir les ennemis du peuple, Paris, Perrin, , 311 p. (ISBN 978-2-262-07019-9, DOI 10.3917/perri.boula.2018.01).

- Françoise Brunel, Thermidor : la chute de Robespierre, 1794, Bruxelles, Complexe, coll. « La Mémoire des siècles » (no 211), , 155 p. (ISBN 2-87027-275-8, présentation en ligne).

- Henri Calvet, « Une interprétation nouvelle de la loi de Prairial », Annales historiques de la Révolution française, no 120, , p. 305-319 (ISSN 0003-4436, e-ISSN 1952-403X, JSTOR 41925801).

- Michel Eude, « La Loi de Prairial », Annales historiques de la Révolution française, no 254, , p. 544-559 (ISSN 0003-4436, e-ISSN 1952-403X, lire en ligne

).

).

- (en) Alexander Fairfax-Cholmeley, Reassessing revolutionary justice : suspects, the Paris Revolutionary Tribunal and the Terror in France, 1793-4, thèse, Université de Londres, 2011.

- Jean-François Fayard (préf. Pierre Chaunu), La Justice révolutionnaire : Chronique de la Terreur, Paris, Robert Laffont, coll. « Les Hommes et l'Histoire », , 305 p. (ISBN 2-221-01032-9, DOI 10.3917/rola.fayar.1987.01).

- Patrice Gueniffey, Histoires de la Révolution et de l'Empire, Paris, Perrin, coll. « Tempus » (no 383), , 760 p. (ISBN 978-2-262-03333-0, DOI 10.3917/perri.gueni.2013.01).

- Annie Jourdan, « Les journées de Prairial an II : le tournant de la Révolution ? », La Révolution française. Cahiers de l'Institut d'histoire de la Révolution française, no 10 « L'historien vivant (1789-1830) », (lire en ligne).

- Annie Jourdan, La Révolution française : Une histoire à repenser, Paris, Flammarion, coll. « Champs Histoire », , 656 p. (ISBN 978-2-08-025562-4, présentation en ligne, lire en ligne

).

).

- Georges Lefebvre, « Sur la loi du 22 prairial an II », Annales historiques de la Révolution française, no 123, , p. 225-256 (ISSN 0003-4436, e-ISSN 1952-403X, JSTOR 41925820).

- Éric de Mari, « Note sur la loi du 22 prairial an II et la Grande Terreur », dans Germain Sicard (dir.), Justice et politique : la Terreur dans la Révolution française, Toulouse, Presses de l'Université des Sciences sociales de Toulouse, coll. « Études d'histoire du droit et des idées politiques » (no 1), , 428 p. (ISBN 2-909628-33-7, présentation en ligne, lire en ligne), p. 69-80.

- Éric de Mari (préf. Jacques Krynen, postface Michel Biard), La mise hors de la loi sous la Révolution française, - an III : une étude juridictionnelle et institutionnelle, Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso éditions, coll. « Thèses / Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain » (no 30), , XVI-598 p. (ISBN 978-2-275-04708-9, présentation en ligne).

- Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Perrin, coll. « Pour l'histoire », , 648 p. (ISBN 978-2262025960, DOI 10.3917/perri.marti.2012.01).

- Philippe Münch, Le pouvoir de l'ombre : l'imaginaire du complot durant la Révolution française (1789-1801), Paris, Divergences, , 214 p. (ISBN 979-10-97088-52-1).

- Anne Simonin, « Les acquittés de la Grande Terreur : réflexions sur l'amitié dans la République », dans Michel Biard (dir.), Les politiques de la Terreur, 1793-1794 : actes du colloque international de Rouen, 11-, Rennes / Paris, Presses universitaires de Rennes / Société des études robespierristes, coll. « Histoire », , 484 p. (ISBN 978-2-7535-0601-5 et 978-2-908327-67-0, DOI 10.4000/books.pur.4464, présentation en ligne), p. 183-208.

- Henri Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes, t. 4, Paris, Hachette, , 560 p. (lire en ligne

), p. 91-107 ; 541-545 (texte).

), p. 91-107 ; 541-545 (texte).

Articles connexes

Liens externes

- Delphine Dubois et Régis Lapasin, « Le renforcement de la Terreur par le décret du 22 prairial », L'Histoire par l'image, lire en ligne.