Elliant

Elliant [εljɑ̃] est une commune française du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. Elle est jumelée depuis 1997 à la ville de Mountbellew (en) en Irlande.

| Elliant | |

L'église Saint-Gilles. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Concarneau Cornouaille Agglomération |

| Maire Mandat |

René Le Baron 2020-2026 |

| Code postal | 29370 |

| Code commune | 29049 |

| Démographie | |

| Gentilé | Elliantais |

| Population municipale |

3 328 hab. (2020 |

| Densité | 47 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 59′ 44″ nord, 3° 53′ 19″ ouest |

| Altitude | Min. 31 m Max. 187 m |

| Superficie | 70,30 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Concarneau |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | elliant.bzh |

Géographie

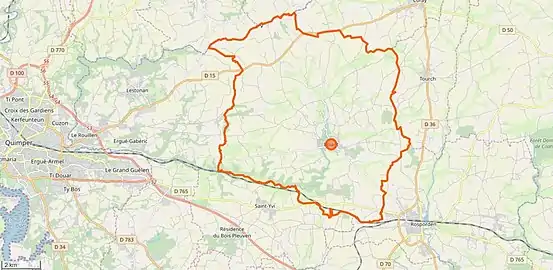

Localisation

Description

Elliant est une commune rurale du sud du Finistère relativement étendue (7 030 ha). Le bourg d'Elliant, la principale agglomération de la commune, est situé à 16,4 km à l'est de la ville de Quimper[1]. D'un point de vue historique, la commune est située en Cornouaille. Sur le plan culturel et des traditions, Elliant appartient au pays Melenig. Au nord de la commune se trouve la vallée de l'Odet et au sud la vallée du Jet.

|

Une ancienne aurière[2] existait au lieu-dit Kerambars en Elliant ; actuellement la teneur en or maximale y est de 6 grammes par tonne selon les travaux de la Société Cominco-France[3].

Relief et hydrographie

La commune d'Elliant est située dans la partie amont du bassin hydrographique du Jet (un affluent de rive gauche de l'Odet) ; son bassin de réception correspond à la majeure partie du nord du finage communal, le bourg étant situé sur la rive gauche de ce cours d'eau qui, plus en aval, sert de limite communale entre Elliant et Saint-Yvi ; son affluent de rive gauche, le ruisseau de Penanlen sert aussi de limite communale entre ces deux communes, mais plus en amont.

Le relief de la commune est très vallonné en raison de l'encaissement notable des vallées du Jet et de ses affluents par rapport au plateau avoisinant qui culmine dans la partie nord-est du territoire communal aux alentours de 180 mètres d'altitude ; l'altitude la plus basse se trouve dans l'angle sud-ouest du territoire communal, là où le Jet quitte la commune (32 mètres d'altitude au moulin du Jet) ; le bourg est vers 110 mètres d'altitude, dominant d'une cinquantaine de mètres la vallée du Jet, qui forme à cet endroit des méandres accentués et encaissés.

Habitat et transports

Le paysage agraire traditionnel est le bocage avec un habitat dispersé en de nombreux écarts formés de hameaux et de fermes isolées, le bourg étant en situation centrale au sein du finage communal. Certains de ces hameaux sont assez importants : par exemple celui de Croas Ménez Bris (Kroaz-Menez-Breizh), situé au carrefour des deux routes principales desservant Elliant, la D 150 et la D 15, possédait entre les deux guerres mondiales deux cafés-épiceries pouvant aussi faire auberge, une salle de danse, une boulangerie, un forgeron (aussi maréchal-ferrant et charron) et un menuisier-charpentier[4].

"Bro-Elliant" (le pays d'Elliant) est « une île au milieu des terres »[4]. Le bourg est à l'écart des grandes voies de circulation : « À Elliant, on ne passe pas au bourg, on y vient » disent les anciens. « Et c'est là tout le problème. De Rosporden ou de Briec, de Quimper ou de Tourc'h, de quelque direction que l'on vienne, au centre-bourg, on n'y passe jamais, on le frôle. Alors depuis des années, il décline, oublié. Pour le découvrir, il faut le vouloir, s'aventurer dans un dédale de rues biscornues et étroites », ce qui a entraîné la fermeture de la plupart des commerces[5].

Cet isolement a entraîné une endogamie assez forte traditionnellement : Cotten et Kergourlay sont les deux noms de famille les plus répandus. « Pour gagner une élection ici, mieux vaut habiter Elliant depuis trente ans, et encore, pas sûr que cela suffise » dit un habitant[6].

La voie ferrée menant à Quimper traverse l'extrême-sud de la commune, son tracé empruntant la vallée du ruisseau de Penanlen, mais les gares les plus proches sont celles de Rosporden et Quimper.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Coray Chat Eau », sur la commune de Coray, mise en service en 1990[13] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[14] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,1 °C et la hauteur de précipitations de 1 397,1 mm pour la période 1981-2010[15]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 22 km[16], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[17], à 11,8 °C pour 1981-2010[18], puis à 12 °C pour 1991-2020[19].

Urbanisme

Typologie

Elliant est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [20] - [21] - [22].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[23] - [24].

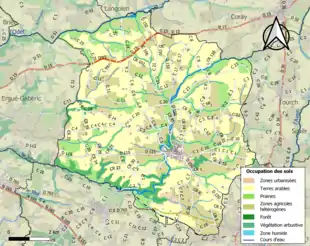

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols détaillée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 1,2 % | 87 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 0,1 % | 9 |

| Extraction de matériaux | 0,4 % | 31 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 49,2 % | 3469 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 18,9 % | 1333 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 22,8 % | 1605 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 2,5 % | 177 |

| Forêts de feuillus | 3,2 % | 229 |

| Forêts de conifères | 0,9 % | 63 |

| Forêts mélangées | 0,7 % | 50 |

| Source : Corine Land Cover[25] | ||

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Elgent en 1084, Elient en 1454, Elian en 1654 [26] et aussi Elyant. Le nom proviendrait de saint Elian (il serait un ermite ayant vécu en Cornouailles ou plus probablement en Pays de Galles et en Bretagne. Il aurait été de la famille de saint Ismaël)[27], un saint breton quasi inconnu, qui aurait vécu au VIe siècle[28].

Histoire

Elliant est le cœur du pays Melenig ou pays Melenick (Bro Melenig en breton), un des pays traditionnels de la Bretagne.

Préhistoire

Un important campement, datant du Paléolithique et occupé probablement par des Hommes de Néanderthal, a été retrouvé en contrebas du bourg. C'était sans doute une station de chasse, liée au passage du grand gibier de la dernière glaciation (mammouths, rennes…)[29]. Le cairn de Keringard et le menhir de Cosquer Ven attestent d'une occuption du territoire au Néolithique.

Le tumulus de Keranbriguen, situé à mi-chemin des villages de Keranbriguen et Kerzanner, fouillé par le vicomte de Villiers du Terrage à la fin du XIXe siècle, faisait une soixantaine de centimètres de hauteur pour un diamètre d'environ 30 mètres. Les fouilles révélèrent la présence d'un mur circulaire en pierres sèches d'une hauteur d'une soixantaine de centimètres au centre du tumulus, d'une fosse, la trace d'anciens foyers (présence de charbons) et des débris de poteries. Il s'agit probablement d'une sépulture par incinération sans dolmen datant de l'âge du bronze[30].

Fouille du tumulus de Keranbriguen en Elliant (Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1898).

Fouille du tumulus de Keranbriguen en Elliant (Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1898). Le dolmen et les vestiges du cairn de Keringard.

Le dolmen et les vestiges du cairn de Keringard. Les vestiges du couloir du cairn de Keringard.

Les vestiges du couloir du cairn de Keringard.

Moyen Âge

Des migrants venus du nord du Pays de Galles auraient établi un centre important à l’emplacement actuel du bourg au Ve siècle ou au VIe siècle[29].

Disciple de saint Guénolé, saint Ratian aurait protégé Elliant, Tourc'h, Langolen et les localités avoisinantes lors de l'épidémie de peste. Un chant du Barzaz Breiz transcrit par Théodore Hersart de La Villemarqué, mais qui daterait du VIe siècle l'évoque[31] :

À une date indéterminée, mais probablement au XVe siècle ou peut-être en 1349 lors d'une autre épidémie de peste qui ravagea aussi Quimper, emportant notamment Santig Du, Elliant est réputé avoir été ravagé par une épidémie de peste qui s'arrêta en limite de la paroisse, au calvaire du Croazic, situé au carrefour de deux anciennes voies romaines, selon la tradition. En dévotion, on fit bâtir la chapelle Notre-Dame de Kerdévot située en la commune d'Ergué-Gabéric. Cette « peste d'Elliant » fut l'objet d'une tradition orale reprise dans le Barzaz Breiz de Théodore Hersart de La Villemarqué et dans un tableau de Louis Duveau, aujourd'hui au musée des beaux-arts de Quimper :

La peste est partie d'Elliant, mais non pas sans fournée ; elle emporte sept mille cent âmes.

En vérité, la Mort est descendue sur "Bro-Elliant"

Tout le monde a péri, sauf deux personnes !

Une pauvre vieille femme de soixante ans et son fils unique !

Sur la place publique d'Elliant, on trouverait de l'herbe à faucher,

Hormis dans l'étroite ornière de la charrette qui conduit les morts en terre. (...)

Le cimetière est plein jusqu'aux murs, l'église pleine jusqu'aux degrés ;

Il faut bénir les champs pour enterrer les cadavres. (traduction en français d'un extrait du Barzaz Breiz)

Louis Duveau : La peste d'Elliant (1849, musée des beaux-arts de Quimper).

Louis Duveau : La peste d'Elliant (1849, musée des beaux-arts de Quimper)..svg.png.webp) Gwerz de la Peste d'Elliant (Barzaz Breiz, 1883)

Gwerz de la Peste d'Elliant (Barzaz Breiz, 1883)

Un récit légendaire décrit ainsi la peste d'Elliant :

« En ce temps-là, "Bro-Elliant" était une vaste paroisse renommée pour son opulence. (...) C'est donc dans cette paroisse qu'on s'apprêtait en ce samedi de juin à célébrer, le lendemain, la fête du Saint-Sacrement. Déjà toutes les maisons du bourg, pour honorer la procession, avaient revêtu leur façade de grands draps de lin blanc piqueté de fleurs d'églantines

et de roses. (...) Un des commis du moulin du Jet, s'en revenant de Saint-Yvi, (...) sa carriole chargée d'avoine et de seigle (...), accepta de faire monter dans son chariot trois jeunes demoiselles qui attendaient sur le bord de la rivière le passage d'une carriole qui leur ferait passer le gué. Les trois demoiselles étaient la Guerre, le Choléra et la Peste ! Cette dernière venait à Bro-Elliant pour y sévir. (...) Cette paroisse, à force de paix et d'abondance, s'est installée dans l'arrogance de ceux qui croient que le bonheur uniquement leur est dû. Je viens pour la frapper[4]. »

La tradition attribue cette épidémie de peste à la rupture de la digue, dont les traces sont encore visibles à Toul-Garun, qui retenait l'eau de l'étang dans la vallée de la duchesse Anne, à cause des putréfactions qui se dégageaient des vases, mais cela est douteux. Toujours selon la tradition, cet étang permettait à la duchesse de rejoindre en bateau le bourg d'Elliant depuis son manoir de Tréanna qui aurait été une de ses résidences. La chapelle de Kerdévot (en Ergué-Gabéric) aurait été construite en reconnaissance par les paroissiens d'Ergué car la Vierge, affrontant la peste, l'aurait obligée à se retirer.

La paroisse d'Elliant possédait les maisons nobles de Kermorvan (en 1440, Yves Mahé était sieur de Kermorvan), de Kerouché, de Coët-le-Varec (possédé en 1540 par Thébaud de Landanet[alpha 1]), de Tréanna (habité notamment par Charles de Tréanna, décédé le [33]), qui possédait droit de haute, moyenne et basse justice[34]. Une tradition dit que le manoir de Tréanna fut une résidence de la duchesse Anne, ce qui reste à confirmer.

Époque moderne

Pendant les Guerres de la Ligue, le colonel espagnol Dom Juan d'Aquila, allié du duc de Mercœur, avec sa troupe, « traversant les paroisses d'Elliant et Beuzec, massacra tous ceux qu'il put atteindre et brûla les villages, notamment Rosporden. Or les malheureux et innocents paysans massacrés et ruinés par lui étaient ligueurs »[35].

En 1656, Maurice de Tinténiac[alpha 2] se porte acquéreur de la seigneurie de Tréanna (dont avait hérité vers 1655 Sébastien III de Rosmadec, baron de Molac) et du fief environnant; le manoir est alors ruiné. Il détient désormais les droits de juridiction associés à ce fief et les prééminences que possédait l'ancienne famille de Tréanna dans les églises et chapelles de la région[36]. La seigneurie de Tréanna passe ensuite par mariages successifs des héritières aux mains de Gilles Harquin, seigneur de Kerourien (par son mariage en 1698 à Elliant avec Marie Rose Thérèse de Tinténiac), puis de Jacques de Muzillac[alpha 3] (par son mariage en 1716 à Elliant avec Marie Suzanne Harquin)

Les multiples interdictions concernant les inhumations dans les églises, décidées par les Évêques dès la fin du XVIe siècle et par le Parlement de Bretagne en 1719 et 1721 suscitèrent parfois des réactions très violentes à l'encontre du clergé de la part des paroissiens : ce fut le cas à Elliant[37].

En 1759 la paroisse d'Elliant [le nom est écrit Éliant] devait chaque année fournir 46 hommes pour servir de garde-côtes[38].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Elliant en 1778 :

« Elliant; à trois lieues et demie à l'est de Quimper, son évêché ; à 34 lieues trois quarts de Rennes et à 33 lieues un huitième de Concarneau, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse relève en partie du Roi, qui y possède plusieurs fiefs. On y compte 5 000 communiants[39], y compris ceux de Locmaria[40], de Saint-Divy [en fait Saint-Yvi] et Rosporden, ses trèves. La cure est à l'alternative. (...) Ce territoire, coupé de vallons et de montagnes, est très fertile, mais peu cultivé ; outre le grain, on y recueille du lin et du cidre[34]. »

L'abbé Michel Laënnec fut recteur d'Elliant entre 1780 et 1788 ; pendant cette période il éleva pendant deux ans deux de ses neveux dont celui qui fut par la suite le célèbre docteur René Laennec ; il fut par la suite chanoine à Tréguier et décéda en 1802 en Angleterre où il avait émigré.

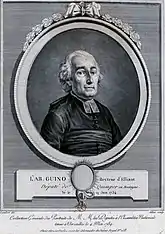

Révolution française

L'abbé Jacques-Louis Guino[alpha 4], recteur d'Elliant, fut l'un des trois députés de l'Ordre du Clergé représentant l'évêché de Quimper aux États généraux de 1789[41]. Il fut ensuite curé constitutionnel d'Elliant, et devint aussi le premier maire de la commune entre 1792 et 1794. Deux vicaires de la paroisse, Jean Codu[alpha 5] et Alain Le Floc'h[alpha 6], tous deux prêtres réfractaires, s'exilèrent en Espagne pendant la Révolution française, le second fut auparavant un temps déporté sur un des pontons de Rochefort, le Washington[28].

Dans la nuit du 22 au 23 floréal an IV (11 au ), deux cents hommes armés, probablement commandés par Jean François Edme Le Paige de Bar, « sont entrés de force dans la maison du citoyen Hégel, percepteur des contributions de la commune d'Elliant, l'ont contraint, sous peine d'être fusillé, de leur livrer une somme de deux cents livres en numéraire et de quatre cent mille livres à peu près en assignats... Avant de quitter la maison du citoyen Hégel, ces brigands lui ont donné une reconnaissance [de dette] signée de trois prétendus chefs de l'armée catholique de Bretagne ». La même troupe pille la maison de Jean Le Batz, sabotier, « qui ne doit son salut qu'à sa fuite ». Alain Quéré, de Kervaléo en Elliant est assassiné la nuit suivante, et des vols commis chez un grand nombre de personnes. Parmi les auteurs de ces méfaits se trouvait Jean-François Riou[alpha 7], natif d'Elliant, et Corentin Poulichet, déserteur, originaire de Laz. Tous deux furent traduits devant le conseil de guerre à Brest le 22 germinal an V () : Riou fut condamné à mort et Poulichet[alpha 8] à dix ans de fer[42].

Jacques Mercy, meunier au moulin du Jet en Elliant, alors âgé de 55 ans, porte plainte « contre les brigands armés et les ennemis de la République connus sous la dénomination de chouans », déclarant que le 21 brumaire an VIII () 8 ou 9 de ces malfaiteurs, entrés dans sa maison, menacèrent de le tuer et qu'ils ne lui laissèrent la vie sauve qu'après l'avoir volé de son argent et de divers biens[43].

Le début du XIXe siècle

L'abbé Rolland Le Bescond de Coatpont[alpha 9], qui avait émigré en Espagne avant, de retour en France, d'être incarcéré dans la citadelle de Saint-Martin-de-Ré pendant la Révolution française, fut nommé recteur d'Elliant lors du Concordat de 1801 ; en 1809 il fut nommé recteur de la paroisse Saint-Louis à Brest[28].

En 1809 à Elliant « les habitants les plus aisés (...) ont pour usage d'envoyer quelquefois leurs enfants dans les villes » parce « qu'à la campagne ils se serviraient toujours de l'idiome breton »[44].

Le le curé d'Elliant écrit que « la misère, même la faim, se font sentir dans ce pays » en raison des mauvaises récoltes dues à une météo déplorable[45].

Les routes étaient alors peu sûres, notamment la route allant de Quimper à Coray en traversant le nord d'Elliant, qui était infestée par des « chauffeurs » (nommés ainsi car ces bandits de grand chemin torturaient leurs victimes en leur faisant griller les pieds pour qu'ils révèlent la cachette où ils dissimulaient leur argent), la bande la plus redoutée étant celle de Langolen dont le chef était le fils d'un aubergiste. Pris, il fut décapité à Quimper[4].

Le clocher de l'église paroissiale Saint-Gilles est abattu lors d'une tempête le .

Elliant en 1843

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Elliant en 1843 :

« Elliant (sous l'invocation de saint Gilles, solitaire) (...) ; commune formée de l'ancienne paroisse d'Elliant, moins ses trèves Saint-Yvi et Rosporden, devenues communes et aussi moins sa trève Locmaria, qui a été absorbée par Saint-Yvi ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Le Moustoir, Pennanprat, Kerrès, Kergaouen, Penvern, Larlan, Boisdaniel, Penfoënnec, la Villeneuve, Keranveau, Keringas. Objets remarquables : manoir de Landanet ; chapelles de Sainte-Marguerite et de Saint-Roch. Superficie totale 7 031 hectares, dont(...) terres labourables 2 702 ha, prés et pâturages 545 ha, bois 182 ha, vergers et jardins 22 ha, landes et incultes 2 996 ha, canaux et marais 40 ha (...). Moulins : 13 (de Kervent, de Mézaner, du Ged, de Pennannéac'h, d'Elliant, du Duc, de Tréanna, du Mao, Goz, Quenac'hé, à eau). Il y avait autrefois à Elliant un prieuré dit de Saint-Locmichel. La route royale n° 165, dite de Nantes à Audierne, traverse la partie sud de la commune de l'est à l'ouest. Géologie : constitution granitique. On parle le breton[46]. »

François Hippolyte Lalaisse : Homme et femme d'Elliant - Rosporden (Galerie armoricaine, 1848)

François Hippolyte Lalaisse : Homme et femme d'Elliant - Rosporden (Galerie armoricaine, 1848) Famille d'Elliant (photographie de Joseph Villard, vers 1880).

Famille d'Elliant (photographie de Joseph Villard, vers 1880).

L'histoire du cheval blanc

Un vitrail de la chapelle Notre-Dame de la Clarté (en Combrit) illustre l'histoire du cheval blanc : un paysan d'Elliant, Guillaume Grall, né le à Keréven en Elliant, déjà borgne, perdit son deuxième œil en 1891. Il fut conduit en char à bancs au pardon de Notre-Dame de la Clarté. L'eau bénie de la fontaine rendit la vue au paysan... qui oublia ensuite de tenir sa promesse : vendre sa jument préférée et donner l'argent aux pauvres. Il redevint aveugle. L'année suivante, Guillaume Grall retourna au pardon et le miracle se reproduisit. Cette fois-ci, il tint parole[47].

La fin du XIXe siècle

La maison de Calan, construite vers 1690 par Yves de la Lande de Calan[Note 7], est donnée en 1859 aux religieuses du Saint-Esprit qui y établissent un établissement d’enseignement pour les jeunes filles et un dispensaire[48].

Entre 1880 et 1890 un escroc se disant argentin berna environ un millier de malheureux candidats à l'émigration dans la région de Scaër, Coray et Elliant, parvenant à leur soutirer de l'argent avant de disparaître. Malgré cela, en 1888-1889 environ un millier de déshérités de cette région des Montagnes Noires émigrèrent vers l'Argentine où ils se retrouvèrent abandonnés et vite sans le sou, n'obtenant pas les concessions qui leur avaient été promises dans la région de Rosario[49].

Entre 1888 et 1890 près de 1 000 personnes originaires de la région d'Elliant, Scaër, Coray, Roudouallec et Le Faouët émigrèrent en Argentine (44 000 français en tout émigrèrent vers l'Argentine pendant ces années).

L'abbé Guéguen, vicaire à Elliant, très hostile aux républicains, s'ingéra activement lors des élections, notamment lors des élections municipales du : « Le vicaire Guéguen s'occupe beaucoup de politique et fait une grande propagande de ferme en ferme pour empêcher les habitants de voter pour les républicains ou de poser leur candidature. C'est surtout auprès des femmes qu'il agit le plus »[50]. Le ministre des cultes décida alors de suspendre son traitement (les prêtres étaient alors, en vertu du Concordat de 1801, payés par l'État)[51].

En 1888, l'avocat quimpérois Ponthier de Chamaillard, un des chefs du parti légitimiste dans le Finistère, élu conseiller municipal à Elliant sur une liste conservatrice, fut condamné pour des faits de corruption électorale, car il avait distribué de l'argent à des électeurs[52].

En 1893, Jules Vagnair, un écrivain agrégé de lettres décrit ainsi le carnaval de Rosporden, dans un texte révélateur du mépris des intellectuels de l'époque à l'encontre des paysans bretons :

« Les paysans d'Elliant et de Saint-Yvi, ceux de Tourch et de Bannalec, venus dans leurs carrioles, en habits des dimanches, pour voir les Anglais et les Parisiens (car chez ces primitifs tous les étrangers sont parisiens ou anglais), se mêlèrent aux danseurs et gigottèrent en conscience[53]. »

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par François-Virgile Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le curé doyen d'Elliant, l'abbé Godec, écrit que les enfants « n'arrivent à l'école que pour faire leur Première communion (...). Ils quittent l'école vers treize ou quatorze ans, ayant appris quelques mots de français ; mais rares sont ceux qui ont une idée d'un sujet, un verbe, un complément »[54].

Déclarée d'utilité publique le , la ligne ferroviaire à voie métrique des Chemins de fer départementaux du Finistère allant de Châteauneuf-du-Faou à Rosporden, longue de 39 km, fut mise en service le . Elle desservait les gares de Saint-Thois-Pont-Pol, Laz, Trégourez, Guernilis, Coray, Tourc'h, Bois-Jaffray-Saint-Guénal et Elliant. Elle ferma dès 1933.

« Elliant au début du XXe siècle semblait figé dans une civilisation immuable. Dans cette "île au milieu des terres", le savoir-faire se transmettait d'une génération à l'autre, depuis un temps beaucoup plus ancien que la mémoire. Si la lampe à pétrole avec sa lanterne tempête était apparue depuis quelque temps, dans beaucoup de fermes on s'éclairait toujours à la lumière des torches de résine ; et la charrue, bien qu'elle fût maintenant tractée par des chevaux à la place des bœufs, demeurait l'araire du Moyen-Âge, avec son soc unique et ses deux mancherons. (..) Mais la vraie richesse était le cheval. (...) Qui n'a vu la passion des gens de "Bro-Elliant" pour leurs chevaux ne peut en rien l'imaginer. (...) Les chevaux d'Elliant, des postiers bretons, étaient très réputés[4]. »

F.-M. Bléas écrit en 1913 : « Cette région [d'Elliant] fournit en quantité aux Remontes militaires d'excellents artilleurs, trait et selle »[55]. Elliant était alors le siège d'une station de haras importante[56].

La querelle des inventaires n'entraîna pas d'incidents graves à Elliant, mais creusa un peu plus le fossé entre les "bleus" et les "blancs" dans la commune ; une véritable guerre scolaire se déclencha à partir de l'ouverture en 1912 de l'école Saint-Yves, tenue par les Frères de Ploërmel, concurrente désormais de l'école communale publique. Le curé refusa de donner l'absolution au confessionnal aux parents qui continuaient à y envoyer leurs élèves[4]

La Première Guerre mondiale

Le « le bourg s'emplit de paysans venus s'informer. Les visages étaient graves, les femmes et les enfants pleuraient. (...) Ceux qui devaient rejoindre le 118e régiment d'infanterie à Quimper partirent à pied ou en char à bancs. La première semaine il en est parti 500 d'Elliant. Beaucoup de ceux qui devaient partir au matin du dimanche 2 août avaient décidé de se rassembler au bourg et de se rendre ensemble à Rosporden pour prendre le train de huit heures. C'est un cortège d'une centaine d'hommes, ayant fière allure, qui s'ébranla de la grande place, suivi par les gosses du bourg. (...) À la sortie du bourg, une surprise nous attendait, la clique de l'école Saint-Yves, directeur en tête, se joignait au cortège, et c'est au son des clairons et des tambours que la colonne fit le trajet jusqu'à Rosporden »[57].

Le monument aux morts d'Elliant, édifié en 1921 par l'architecte Charles Chaussepied, porte les noms de 174 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale (soit environ un tiers des soldats de la commune partis au front, sans compter les blessés et les invalides de guerre). Parmi eux, 4 au moins (Jean Cloirec, Jean Herpe, Jean Queignec, François Rospape) sont décédés sur le front belge lors de la Course à la mer en 1914, 1 au moins (Corentin Le Guen) est décédé dans les Balkans car il était membre de l'Armée française d'Orient, 2 au moins (Alain Le Poupon[alpha 10] et Hervé Le Saux[alpha 11]) sont disparus en mer, 1 au moins (Laurent Berthelot) alors qu'il était prisonnier en Allemagne et un autre (Alain Poiriel) prisonnier en Suisse, la plupart des autres sont morts sur le sol français. Yves Le Cann[alpha 12], tué à l'ennemi le à Ovillers-la-Boisselle (Somme, a été décoré à titre posthume de la Médaille militaire et de la Croix de guerre et Louis Rannou[alpha 13], tué à l'ennemi le à Manre (Ardennes) décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur[58].

Louis Guillou[59], de Kerambellec, qui avait perdu une jambe par blessure de guerre due à un éclat d'obus survenue le , fut décoré de la Légion d'honneur en 1943.

L'Entre-deux-guerres

Le monument aux morts, conçu par l'architecte Charles Chaussepied quit transforme la porte triomphale de l'enclos paroissial, est inauguré en 1921. Cet architecte construit aussi en 1923 la maison Kernéis, de style avant-gardiste pour l'époque[48].

Le club des Melenicks ("verdier" en breton, un oiseau alors fréquent dans la commune) est fondé en 1922 par le directeur de l'école publique. En 2003-2004 le club a atteint le 6e tour de la Coupe de France de football, étant cette année-là le "Petit poucet national" ; l'équipe fut battue par le Lannion Football Club[60].

Guillaume Kergourlay né en 1926 décrit ainsi Elliant à cette époque :

« Il y avait 250 fermes à Elliant en comptant les 8 manoirs qui sont aussi des fermes et les 13 moulins ; il y reste 6 chapelles avec leurs fontaines sacrées, plus la grande église du bourg. (...) ; il y a des dolmens et des menhirs, partout des sources qui coulent et une trentaine de bistrots dont plus de vingt servent au bourg et le reste dans les campagnes pour que l'on ne puisse pas mourir de soif.[4]. »

Aller chercher le maërl des Glénan (pour amender les terres) à La Forêt-Fouesnant était alors une véritable expédition :

« Les charrois de maërl faisaient partie de ces grands travaux collectifs qui pouvaient rassembler jusqu'à vingt ou trente équipages pour amener dans chaque ferme les matériaux nécessaires aux amendements des terres ou aux constructions des bâtiments. (...) Deux hommes plus cinq chevaux par attelage et par chariot, cela fait déjà 60 hommes et 150 chevaux. Je ne compte pas en plus les chevaux de rechange, les hommes chargés des relais et ravitaillement, les femmes et les hommes s'occupant des repas, de l'intendance et de l'accueil à la ferme. Cela fait au moins cent personnes[4]. »

La culture des plants de pommes de terre, vendus aux colons d'Algérie pour leur production de pommes de terres primeurs (ce débouché fut trouvé car un gouverneur général de l'Algérie possédait la ferme de Hilbars dans la commune voisine de Sait-Yvi) fit pendant des décennies la richesse du pays, ainsi que la culture des petits pois, vendus aux conserveries voisines : « Dès qu'une parcelle de pois était mure pour l'arrachage, on voyait déferler dans le champ dès le lever du jour tous les "tireurs" de petits pois venus "faire la saison".(...) Des équipes venaient en famille de Laz, de Spézet et de Saint-Thois et jusque même de Guissény. [Les saisonniers] campaient, comme en tribus, dans les fenils et dans les granges »[4]. Le journal L'Ouest-Éclair écrit dans son numéro du 17 juin 1939 : « La campagne des petits pois vient de commencer ces jours-ci à Elliant. Elliant, centre de production de petits pois, fournit une grosse quantité aux usines des environs : Rosporden, Quimper, Bannalec, et Quimperlé »[61].

La commune était alors partagée entre "rouges" et "blancs" : par exemple lors des élections municipales de 1929 furent élus 13 conseillers municipaux "rouges" et 12 "blancs" ; le docteur Jérôme Kernéis fut élu maire. L'école privée (école Sainte-Anne) était tenue par les religieuses du Saint-Esprit.

En 1937, une mission dura trois semaines : « l'église était bondée, on y accourait de partout pour voir les taolennoù » :

« Toute la population est conviée à venir suivre les exercices et à écouter les sermons ; et on peut dire que sur les 3 500 personnes qui habitent la paroisse, on pourra compter sur les doigts ceux qui ne s'y rendent pas. (...) On chante beaucoup de cantiques, on fait de longs chemins de croix, on récite des rosaires ; pour les exercices du soir, l'église s'embrase de bougies et tous se sentent illuminés (...). Personne ne rate le sermon du jeudi après-midi où, juchés du haut de leur chaire, [les prédicateurs] expliquent les taolennoù (...). La manifestation de clôture fut un triomphe véritable. Dans les rues du bourg, aux maisons pavoisées de draps piquetés de fleurs, on promena en procession la nouvelle statue du Christ que portèrent sur leurs épaules tous les hommes de 33 ans (l'âge du Christ quand il mourut) avant de le monter en croix, sous les cantiques, au cimetière[4]. »

Des paysans de la région d'Elliant - Coray - Saint-Yvi - Saint-Évarzec émigrèrent entre Beaumont-du-Périgord et Villaréal dans la décennie 1930)[62].

La Seconde Guerre mondiale

Pendant l'Occupation, l'école Saint-Yves fut transformée par les Allemands en caserne. Une rafle fut organisée par les Allemands (aidés par un collaborateur notoire, surnommé le « marquis de Ti-Mengo[alpha 14] ») un jour de kermesse à Elliant, et une douzaine d'hommes nés en 1922, à Elliant ou dans les communes avoisinantes, réfractaires au STO, furent emmenés de force en Allemagne.

Le monument aux morts d'Elliant porte les noms de 31 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles : Pierre Floc'h[alpha 15], tué le à Elliant ; Jean Daniel[alpha 16], résistant FFI de la compagnie de Rosporden, tué à l'ennemi le à Clohars-Carnoët ; Jean Georgelin, résistant du maquis de Rohantic[63], assassiné par les nazis à Cosquéric le ; Yves Le Baron[alpha 17], résistant FFI, tué le à Kernabat en Scaër. Jean Le Moigne[alpha 18], engagé dans les Forces françaises libres en 1941, second-maître mécanicien à bord du Mimosa, est mort lors du naufrage de son bateau torpillé par le sous-marin allemand U124 le au large de Terre-Neuve ; il a été décoré de la Médaille militaire avec palmes[58]. Maurice Bon, dont le nom ne figure pas sur le monument aux morts d'Elliant, est pourtant né le à Elliant ; il fut pilote de chasse dans l'escadrille Normandie-Niémen et fut tué en combat aérien le près d'Orcha (Biélorussie) ; il a été décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre[64].

Le , un enfant de 8 ans, le jeune Laurent Le Reste, domicilié à Elliant, est tué, probablement accidentellement, d'une balle de mitraillette par un soldat allemand[65]. Gabriel Bernard, alors âgé d'à peine 16 ans, fut tué par un soldat allemand à la sortie d'un bal de noces à Coray.

René Bléogat[alpha 19], prisonnier de guerre en Allemagne, après trois tentatives d'évasion, fut interné au camp de concentration de Rava-Rouska.

Le jour de l'armistice, un pantin représentant Adolf Hitler fut pendu et brûlé par les Elliantais au carrefour de Kroaz-Menez-Brizh.

Le maquis de Rohantic

À partir de 1943, les fermes des environs de Rohantic accueillent une douzaine de réfractaires du STO. En mai 1943, des maquisards, dont un allemand, Henry Helmkamp, s'installent d'abord à Guern en Caro, puis à Rohantic ; l'effectif dépasse une vingtaine d'hommes au début de juin 1944, mais les maquisards, dont le responsable est Laurent Nédélec, ne « disposent [que] de quelques fusils de chasse, d'un mousqueton et de quelques grenades »[66] ; leur action se limite à quelques sabotages, par exemple de fils téléphoniques. L'arrestation de deux maquisards à Rostrenen, Jean Georgelin, 29 ans, de Pontivy, exécuté le à Cosquéric après avoir été torturé[67], et Pierre Cotten, ce dernier avouant sous la torture l'emplacement du maquis. Les Allemands, dirigés par le lieutenant Hoffman, cernent le maquis le : deux maquisards (Mathurin Le Galudec, 39 ans, de Port-Louis et Christophe Flécher, 24 ans, de Scaër) sont tués en tentant de ralentir l'avance allemande, quatre maquisards faits prisonniers sont fusillés sur place (Albert Diffendal, 21 ans, de Quimper ; Albert Quentrec, 27 ans, de Kernével ; Corentin Chanot, 22 ans, de Kernével ; Léon Kernaleguen[alpha 20], 21 ans, de Rosporden), les autres parvenant à s'échapper ; en représailles, la ferme de Rohantic est incendiée par les Allemands[68].

L'après-Seconde-Guerre-mondiale

En janvier 1946 un « Syndicat autonome des salariés agricoles de la commune de Bro-Elliant », animé par Jean Bourhis, de retour d'Allemagne où il avait été prisonnier de guerre, obtint un accord avec les patrons d'exploitations agricoles pour limiter à huit heures la journée de travail. Cet accord fit ensuite tache d'huile dans tout le département du Finistère. En 1946 également fut créée la CUMA de Kroaz-Menez-Breizh par 7 exploitants agricoles qui se regroupèrent pour acheter un tracteur ; ce fut une des premières à être créée dans la région. « Qui eût pensé (...) qu'à Bro-Elliant, le dieu-cheval ferait place au dieu-tracteur. (...) On ne cueille plus les pois à la main, on les fauche. Et la machine, dans les champs, vient jusqu'à les battre sur place ; il n'y a plus qu'à les mettre en boîtes dans l'usine qui les attend. (...) Le talus devient l'ennemi ; et l'ennemi, il faut l'abattre (...). Du Bro-Elliant mystérieux, impénétrable et chevelu, (...) on a fait un pays tondu »[4].

En février 1947, une statue de Notre-Dame-de-Boulogne, qui parcourait la France, vint à Elliant, provenant de Rosporden. Ce fut l'occasion d'un grand jubilé, avec la présence de quatre Pères prédicateurs venus de Quimper. La statue fut ensuite conduite en procession jusqu'à Meilh Jet, à la limite de Saint-Yvi, en dépit de la tempête qui faisait rage.

Trois soldats (Alain Kergourlay[alpha 21], Toussaint Le Guyader et Alain Yaouanc[alpha 22]) originaires d'Elliant sont morts pendant la Guerre d'Algérie[58].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[69]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[70].

En 2020, la commune comptait 3 328 habitants[Note 8], en augmentation de 4,42 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Politique et administration

Liste des maires

Langue bretonne

L’adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le 24 mai 2013.

Une classe bilingue a été ouverte à l’école publique à la rentrée 2016. 58 enfants s’y sont inscrits (soit 17,3 % des enfants de la commune scolarisés dans le primaire)[77].

Lieux et monuments

- Le cairn de Keringard est classé monument historique par arrêté du 2 octobre 1969[78].

Le dolmen et les vestiges du cairn de Keringard.

Le dolmen et les vestiges du cairn de Keringard. Les vestiges du couloir du cairn de Keringard.

Les vestiges du couloir du cairn de Keringard.

- Le menhir de Cosquer Ven, dit aussi menhir Hiquem Mam Coz ("la quenouille de la grand-mère") est inscrit monument historique par arrêté du 24 février 1969[79].

La "Quenouille du Diable" ou Iquem Mam Goz, un menhir géant situé à Cosquer Ven.

La "Quenouille du Diable" ou Iquem Mam Goz, un menhir géant situé à Cosquer Ven.

- L'église Saint-Gilles d'Elliant, dédiée à saint Gilles, classée au titre des monuments historiques en 1924[80].

L'église paroissiale Saint-Gilles d'Elliant et le cimetière encore dans l'enclos paroissial.

L'église paroissiale Saint-Gilles d'Elliant et le cimetière encore dans l'enclos paroissial. Église Saint-Gilles d'Elliant ː vue latérale de l'église entourée du cimetière.

Église Saint-Gilles d'Elliant ː vue latérale de l'église entourée du cimetière. Église Saint-Gilles d'Elliant ː façade et clocher.

Église Saint-Gilles d'Elliant ː façade et clocher. Église Saint-Gilles d'Elliant ː le calvaire de l'enclos paroissial.

Église Saint-Gilles d'Elliant ː le calvaire de l'enclos paroissial. Église paroissiale saint-Gilles : vue intérieure (carte postale ancienne).

Église paroissiale saint-Gilles : vue intérieure (carte postale ancienne). Église Saint-Gilles d'Elliant ː vue intérieure d'ensemble.

Église Saint-Gilles d'Elliant ː vue intérieure d'ensemble.

- La chapelle de Tréanna a été édifiée entre 1476 et 1492 par Charles de Tréanna[81] et Jeanne de Plœuc son épouse. Elle est contemporaine de la chapelle Notre-Dame de Kerdévot en Ergué-Gabéric dont la famille de Tréanna a été la cofondatrice sous l'égide du duc de Bretagne François II. En 1979, elle a été léguée à la commune d'Elliant par ses héritiers. La sauvegarde et la restauration de la chapelle ont été entreprises en concertation avec la commune et la paroisse d'Elliant par l'association "Elliant et son passé" et grâce à l'action de tous les habitants du quartier de Tréanna[82].

- La chapelle de Tréanna

Vue d'ensemble de la chapelle.

Vue d'ensemble de la chapelle. Détail d'une porte surmontée d'un arc en anse de panier.

Détail d'une porte surmontée d'un arc en anse de panier.

- La chapelle Saint-Michel, ancien prieuré dépendant de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Son clocheton porte la date de 1605. Elle est de forme rectangulaire avec chevet à pans coupés. À proximité se trouvent un calvaire et une fontaine[83].

- La chapelle Saint-Michel

La chapelle Saint-Michel et son calvaire.

La chapelle Saint-Michel et son calvaire. La fontaine près de la chapelle Saint-Michel.

La fontaine près de la chapelle Saint-Michel.

- La chapelle Saint-Cloud : cette chapelle, en forme de croix latine, a été construite en 1843 grâce à la générosité d'Yves Le Bihan, curé d'Elliant entre 1830 et 1848, à l'emplacement de l'ancienne chapelle Notre-Dame de Bon-Secours qui datait du XVIe siècle et fut aussi appelée chapelle Saint-Roch,, mais était déjà en ruine en 1782[84] ; à son nord se trouve l'ancienne fontaine de dévotion Notre-Dame de Bon-Secours, dite désormais fontaine Saint-Cloud. Deux fêtes sont organisés chaque année dans la chapelle : le pardon de Notre-Dame de Bon-Secours et la fête du 15 août.

Elliant : chapelle Saint-Cloud : vue extérieure d'ensemble.

Elliant : chapelle Saint-Cloud : vue extérieure d'ensemble. Elliant : la chapelle Saint-Cloud et sa fontaine.

Elliant : la chapelle Saint-Cloud et sa fontaine. Elliant : la fontaine près de la chapelle Saint-Cloud.

Elliant : la fontaine près de la chapelle Saint-Cloud. Elliant : chapelle Saint-Cloud, le chœur.

Elliant : chapelle Saint-Cloud, le chœur. Elliant : chapelle Saint-Cloud, statue de saint Cloud.

Elliant : chapelle Saint-Cloud, statue de saint Cloud. Elliant : chapelle Saint-Cloud, statue de saint Éloi.

Elliant : chapelle Saint-Cloud, statue de saint Éloi.

- La croix du cimetière : érigée au XIXe siècle, elle est haute de 5 mètres ; ses fleurons tréflés représentent les instruments de la Passion. Son crucifix en fonte a été rajouté lors de la mission de 1937.

Elliant ː la croix du cimetière dans l'enclos paroissial.

Elliant ː la croix du cimetière dans l'enclos paroissial.

- Une base de loisirs dite "Odet Loisirs" se trouve sur la rive gauche de l'Odet, à la limite nord de la commune[85].

Événements

Chaque année se déroule à Elliant le premier week-end de décembre, un fest-noz, organisé par le cercle Ar Vro Melenig, du nom de Nuit Jaune en référence à la couleur jaune (en breton melen) des broderies de la veste du costume traditionnel des hommes. On utilise d'ailleurs les mots meleneg ou melenig pour désigner les Elliantais. Ce fest-noz rassemble chaque premier week-end de décembre près de 1 500 personnes.

Personnalités liées à Elliant

- René Laënnec (1781-1826), médecin et inventeur de l'auscultation médicale. A vécu une partie de sa jeunesse chez son oncle, recteur de la paroisse.

- Paul de La Lande de Calan (né le à Elliant, décédé le ), prêtre, vicaire à Saint-Louis de Brest en 1829 ; curé doyen du Huelgoat en 1839 ; chanoine titulaire en 1850 ; doyen du chapitre de la cathédrale de Quimper en 1871[86].

- Maurice Bon, né le à Elliant, aviateur de l'escadrille Normandie-Niemen, tué en combat aérien en Russie le .

- Guillaume Kergourlay (1926-2014), né à Kernéel, a raconté son enfance entre les deux guerres dans son ouvrage autobiographique Le pays des vivants et des morts[87]. Auteur de onze pièces de théâtre, de nouvelles et de poésies, il est reconnu comme un des meilleurs écrivains bretons du XXe siècle[88]. Son roman posthume Une rose dans les Ténèbres écrit avec sa femme Nina Vidrovitch raconte des faits de Résistance à Elliant.

- Boris Le Lay (1981), blogueur d'extrême droite et nationaliste breton, originaire d'Elliant.

Bibliographie

- Guillaume Kergourlay[alpha 39], "Le pays des vivants et des morts. Bro-Elliant, une mémoire", An Here, 2001, (ISBN 2-86843-239-5).

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[9].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[10].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Yves de la Lande de Calan, né le à Plérin, décédé le à Elliant.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Probablement un fils de Thébaud de Landanet, né vers 1485 à Elliant, décédé vers 1515, écuyer.

- Maurice de Tinténiac, né le à Bannalec, décédé le à Elliant, seigneur de Tréanna, Kernarus et autres lieux, « seigneur de la paroisse d'Elyant [Elliant] ».

- Jacques de Muzillac, né en 1691 à Cléden-Poher, décédé le à Cléden-Poher, seigneur comte de Muzillac, chevalier baron de Tréanna, lieutenant-colonel du régiment du Dauphin dragons.

- Jacques-Louis Guino, né le à Guingamp, décédé le 27 septembre 1807 à Brest (il était alors curé de la paroisse de Recouvrance).

- Jean Codu, baptisé le à Plozévet, décédé le à Elliant dont il était toujours vicaire.

- Alain Le Floc'h, baptisé le à Plonévez-Porzay, décédé le à Cast (il était devenu recteur de Briec).

- Jean-François Riou avait été officier marinier sur le vaisseau L'Achille faisant partie de l'escadre partie de Brest avant les combats de prairial an II. Fait prisonnier par les Anglais, il s'était volontairement enrôlé dans les troupes ennemies de la République, et avait débarqué du côté de Carnac en messidor an III

- Un frère de celui-ci, Louis Poulichet, fut compromis dans l'assassinat de l'évêque de Quimper Yves Marie Audrein le .

- Rolland Le Bescond de Coatpont, né le à Rosporden, décédé le à Brest.

- Alain Le Poupon, né le à Ergué-Gabéric, matelot à bord du Suffren torpillé par un sous-marin allemand le au large de Lisbonne

- Hervé Le Saux, né le à Elliant, marsouin au 3e régiment d'infanterie coloniale, mort lors du naufrage du Provence II le au large du cap Matapan

- Yves Le Cann, né le à Elliant, caporal au 118e régiment d'infanterie

- Louis Rannou, né à Ergué-Gabéric, soldat au 51e régiment d'infanterie

- Le « marquis de Ti-Mengo » fut exécuté par la Résistance en juillet 1944.

- Pierre Floc'h, né le à Elliant

- Jean Daniel, né le à Carhaix

- Yves Le Baron, né le à Condé-sur-Suippe (Aisne)

- Jean Le Moigne, né le à Saint-Thois

- René Bléogat, né le à Lanniec en Elliant, décédé le à Stains (Seine-Saint-Denis).

- Léon Kernaléguen, né le à Rosporden.

- Alain Kergourlay, né le à Elliant, conducteur au 504e bataillon du Train, mort le à Aumale (Algérie).

- Alain Yaouanc, né le à Elliant, décédé le à Bougie (Algérie)

- Jacques Rannou, né le à Elliant, décédé le à Elliant.

- Julien Le Rouxeau de Rosancoat, né le à Châteauneuf-du-Faou, décédé le au château de Kerverniou en Elliant.

- Aimé Le Guillou-Penanros, né le à Elliant.

- René Gourmelen, né le à Elliant, décédé le à Elliant.

- Louis-Marie (dit aussi Armand) Le Rouxeau de Rosencoat, né le à Elliant, décédé le à Elliant

- Yves Jaouen, né le 26 floréal an VI () à Elliant, décédé le au manoir de Tiédec en Elliant.

- Yves-Louis Jaouen, né le à Keredec en Elliant, décédé le à Kerrun Moustoir en Elliant.

- Michel-Louis Cotten, né le à Elliant.

- Bernard Le Baron, né le à Ville Neuve Lagadec en Elliant, décédé le à Cosquéric en Elliant.

- Michel Jaouen, né le à Elliant, décédé le à Elliant.

- Alain-Henri Le Meur, né le à Tréanna en Elliant, décédé le à Tréanna en Elliant.

- Jérôme Kernéis, né le au bourg d'Elliant, décédé le au bourg d'Elliant. Officier de la Légion d'honneur et Croix de guerre.

- Michel-Jérôme Kergourlay, né le au Restou en Elliant, décédé le à Tachen Coadic en Elliant.

- Henri Goyat, né le à Toul al Laër en Elliant, décédé le à Elliant.

- Joseph Le Moigne, né le au bourg d'Elliant, décédé le au bourg d'Elliant.

- Jean Kergourlay, né le à Elliant, décédé le (voir )

- Guillaume Kergourlay, né en 1926 à Elliant, fut président départemental de la JAC, avant de quitter Elliant pour devenir un acteur et un auteur de pièces de théâtre ; il a vécu ensuite en Bourgogne.

Références

- « Calcul de l'orthodromie entre Elliant et Quimper » (consulté le )

- Ancienne carrière exploitant des minerais aurifères

- Louis Chauris, "Minéraux de Bretagne", Les éditions du Piat, 2014, [ (ISBN 978-2-917198-22-3)]

- Guillaume Kergourlay, "Le pays des vivants et des morts. Bro-Elliant, une mémoire", An Here, 2001, (ISBN 2-86843-239-5).

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/elliant-29370/elliant-ne-passe-pas-au-bourg-y-vient-5162744

- Éric Daniellou, « Les tribus bretonnes (10/30). Melenig d'Elliant : le peuple jaune vole de ses propres ailes », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Coray Chat Eau - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Elliant et Coray », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Coray Chat Eau - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Elliant et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-482-5 et 2-87747-482-8, lire en ligne), p. 66.

- « Saint Elien (Eilan, Allan) », sur cef.fr (consulté le ).

- « Elliant : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Rosporden) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- http://www.elliant.bzh/histoire/

- Vicomte de Villiers du Terage, « Tumulus et monument circulaire de Keranbriguen, en Elliant », sur Bulletin de la Société archéologique du Finistère (Gallica), (consulté le ).

- http://grandterrier.net/wiki/index.php?title=Sant_Ratian

- Allusion à saint Ratian ; Lan Ratian est un hameau de Coray.

- https://www.milamzer.org/archives/elliant/treanna/14950322_treanna.html

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist02og/page/82

- Julien Trévédy, "Essai sur l'histoire de Concarneau : avec un plan de Concarneau et ses environs au XVIIIe siècle", 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1454150/f164.image.r=Elliant?rk=2167392;4

- https://www.milamzer.org/archives/elliant/treanna/16630512a_treanna.html

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 1, 2005, éditions Ouest-France, (ISBN 2-7373-3452-7).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne...", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f6.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- Personnes en âge de communier.

- Locmaria-an-Hent, désormais dans la commune de Saint-Yvi.

- Édouard de Barthélémy, « Catalogue des gentilshommes de Bretagne qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux États généraux de 1789 », sur Gallica, (consulté le ).

- Daniel Bernard, Recherches sur la Chouannerie dans le Finistère, revue "Annales de Bretagne", 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115338s/f114

- Paul Peyron, La chouannerie. Documents pour servir à son histoire dans le Finistère, "Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie", 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109990j/f343.image.r=Guima%C3%ABc

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, (ISBN 978-27373-3908-0).

- Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours, Éditions Bordessoules, (ISBN 2-903504-37-7), page 369.

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi5yuKLt-7dAhWGyoUKHcBLCeMQ6wEIPzAE#v=onepage&q=Elliant&f=false

- Noëlle Cousinié-Kervennec, "Le pays bigouden", éditions Ouest-France, 1994, [ (ISBN 2-7373-1394-5)]

- https://bretagnerin.weebly.com/elliant.html#lien4.

- Abbé Cadic, "Le bulletin de la paroisse bretonne de Paris", 1909, cité par Marcel Le Moal, "L'émigration bretonne", éditions Coop Breizh, 2013, (ISBN 978-2-84346-583-3).

- "Impressions : projets, propositions, rapports... Sénat", n° du 4 mai 1885, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9735575b/f457.image.r=Elliant

- Journal L'Univers, n° du 7 décembre 1885, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k705397g/f1.image.r=Elliant?rk=107296;4

- Journal La Justice, n° du 12 août 1888, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7723781/f3.image.r=Elliant?rk=21459;2

- Jules Vagnair, Le carnaval de Rosporden, supplément littéraire du journal Le Figaro, du 24 juin 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272708t/f2.image.r=Elliant

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- F.-M. Bléas, "Les chevaux bretons", 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6578544q/f51.image.r=Elliant?rk=686698;4

- Henry de Robien, "Norfolk-Breton. Au pays de Cornouaille", 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529186m/f41.image.r=Elliant?rk=1180263;2

- Témoignage d'Alain Le Naour, recueilli en 1991, cité par Jean-François Douguet, "Elliant, août 1914",1994.

- Memorialgenweb.org - Elliant : monument aux morts

- Louis Guillou, soldat au 219e régiment d'infanterie, décédé le à Elliant.

- Romain Leroux, « Drôle de nom pour un club de foot : à Elliant, les Melenicks ont fait leur nid », sur Journal Le Télégramme, (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 17 juin 1939, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6616541/f13.image.r=Elliant?rk=1845502;4

- Sylvain Le Bail, "Cœurs de Breizh. Aux Bretons d'ici et d'ailleurs", Les oiseaux de papier, 2009, (ISBN 2916359311).

- « 15 juin 1944, la tragédie du maquis de Rohantic », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- http://www.bretagne-aviation.fr/Aviateurs/page_bon.htm et https://www.aerobuzz.fr/culture-aero/a-la-recherche-de-maurice-bon/

- Éric Rondel, "Crimes nazis en Bretagne (septembre 1941 -août 1944)", Astoure éditions, 2012, [ (ISBN 978-2-36428-032-8)] ; mais selon un autre témoignage , il aurait en fait été tué accidentellement en manipulant un fusil chargé dans le bistrot de ses parents, qui était fréquenté par des soldats allemands.

- Témoignage d'Étienne Gourlay, publié dans Cyrille Magueur, "De Rosporden à Concarneau sous l'Occupation", Liv'éditions, 2014, [ (ISBN 978-2-84497-275-0)].

- Memorialgenweb.org - Elliant : stèle commémorative GEORGELIN

- https://www.ouest-france.fr/15-juin-1944-la-tragedie-du-maquis-de-rohantic-2579851 et Cyrille Magueur, "De Rosporden à Concarneau sous l'Occupation", Liv'éditions, 2014, [ (ISBN 978-2-84497-275-0)].

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 2 mai 1904, consultable : (lire en ligne).

- « Raymond Le Saux, maire d’Elliant de 1977 à 1989, est décédé : Maire d’Elliant (Finistère) de 1977 à 1989, Raymond Le Saux est décédé, samedi 18 septembre 2021, à 91 ans. », Ouest-France, (lire en ligne)

- « François Le Saux. 37 ans de vie d'élu et désormais maire honoraire », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- « Enseignement - Ofis Publik ar Brezhoneg », sur opab-oplb.org (consulté le ).

- « Cairn mégalithique avec dolmens », notice no PA00089917, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Menhir », notice no PA00089919, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Église Saint-Gilles », notice no PA00089918, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Décédé le au manoir de Tréanna, son épouse lui survit et obtient la garde de leur fils mineur Jehan de Tréanna, voir http://www.bodelian.org/archives/elliant/treanna/14950322_treanna.html

- Selon une plaque apposée à proximité de la chapelle de Tréanna

- « Elliant : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Rosporden) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- http://www.infobretagne.com/elliant.htm.

- https://odetloisirs.com/.

- "Semaine Religieuse de Quimper et Léon", 27 février 1891, consultable http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/cd5fd40bdd50fe8819eb2684b0330962.pdf

- « "Un voisin élliantais simplement talentueux" », Le Telegramme, (lire en ligne).

- Geneviève Hofman, 40 écrivains en Bretagne, Institut Culturel de Bretagne, .

Voir aussi

Bibliographie

- Elliant, Tourc'h, deux communes dans la Révolution, Jean-François Douguet, Bannalec, 1991.

- Le petit train Rosporden-Plouescat, Annick Fleitour, Ressac, Quimper, 2001.

- Le patrimoine des communes du Finistère, Flohic, 1998, tome II, p. 1368 à 1375.

- Le Finistère dans la guerre, 1939-1945, G.M. Thomas, A. Legrand, Éditions de la Cité, 1981, p. 290 à 295.