Guissény

Guissény [giseni] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Guissény | |

L'église Saint-Sezni. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté Lesneven Côte des Légendes |

| Maire Mandat |

Raphaël Rapin 2020-2026 |

| Code postal | 29880 |

| Code commune | 29077 |

| Démographie | |

| Gentilé | Guisséniens |

| Population municipale |

1 983 hab. (2020 |

| Densité | 79 hab./km2 |

| Population agglomération |

25 712 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 38′ 05″ nord, 4° 24′ 27″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 77 m |

| Superficie | 25,18 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lesneven |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de la commune |

Géographie

Description

Guissény est une commune littorale de la Manche, faisant partie du Pays pagan, limitée au nord-est par un golfe marin, le golfe (ou anse) de Tressény, dans lequel se jette un petit fleuve côtier, le Quillimadec[1], qui la sépare de Kerlouan, et à l'ouest par le Porz Olier (limité à l'est par la pointe du Dibennou et à l'ouest par celle de Beg ar Skeïz), petit golfe marin résiduel autrefois beaucoup plus vaste, dont la majeure partie a été transformée, en raison de la construction d'une digue, par l'homme en polder (la Palud de Curnic, où existaient autrefois des marais salants) ou en étang (l'Étang du Curnic) qui sépare Guissény de Plouguerneau, la commune s'étendant vers l'ouest jusqu'à inclure une bonne partie de la plage du Vougo (Vougot), l'autre partie se trouvant en Plouguerneau ; les dunes littorales atteignent jusqu'à 13 mètres d'altitude au lieu-dit « la Sècherie ».

À l'ouest du Curnic, la plate-forme littorale est large de plusieurs centaines de mètres et comprend quelques îlots rocheux émergés : Karreg Hir (la chaussée de Karreg Hir se prolonge vers le nord-ouest jusqu'aux roches de Lizenn Du et comprend de nombreux îlots émergeant à marée basse), Golhédoc, Énez Du, Tilloc, Énez Croaz-Hent (ce dernier étant désormais relié au continent par une digue).

La baie de Tressény à marée basse : vue vers le large à partir de la plage de la Croix ; à l'arrière-plan la rive nord côté Kerlouan.

La baie de Tressény à marée basse : vue vers le large à partir de la plage de la Croix ; à l'arrière-plan la rive nord côté Kerlouan. La Baie de Tresseny : vue vers le large à marée haute.

La Baie de Tresseny : vue vers le large à marée haute. Rochers sur la plage de la Croix (rive sud de la baie de Tressény) 1.

Rochers sur la plage de la Croix (rive sud de la baie de Tressény) 1. Rochers sur la plage de la Croix (rive sud de la baie de Tressény) 2.

Rochers sur la plage de la Croix (rive sud de la baie de Tressény) 2. Roches levées à proximité de la plage de Barrachou.

Roches levées à proximité de la plage de Barrachou. La plage de Mean Barraoc (rive sud de la baie de Tressény).

La plage de Mean Barraoc (rive sud de la baie de Tressény). La plage du Dibennou située juste à l'ouest du corps de garde (rive sud de la baie de Tressény).

La plage du Dibennou située juste à l'ouest du corps de garde (rive sud de la baie de Tressény).

Relief et hydrographie

La majeure partie du finage communal est constituée par un morceau du plateau du Léon, les altitudes les plus élevées (76 mètres) se rencontrant dans l'extrême sud de la commune car ce plateau est en pente douce vers le nord en direction de la mer ; dans la partie ouest de la commune, ce plateau se termine par une falaise morte dont l'escarpement, qui regarde vers le nord, domine d'une cinquantaine de mètres la palud du Vougo (dite aussi de Curnic). Un marécage séparé de la mer par un bourrelet dunaire, s'étale au pied de cette falaise morte. Le bourg, excentré dans la partie nord-est du territoire communal, est entre 10 et 15 mètres d'altitude ; il est proche du littoral, mais est toutefois distant de plusieurs centaines de mètres du littoral sud de l'anse de Tresseny.

Une description datant de la fin du XIXe siècle faite par le chanoine Uguen[Note 1] illustre bien le contraste entre les deux terroirs de Guissény : « La paroisse de Guissény, située sur la Manche, forme deux parties nettement distinctes : la plaine qui, comme étendue, n'occupe que le tiers de la paroisse, mais comme importance vaut plus que la moitié ; car elle est formée d'une terre de première qualité, qui produit des récoltes tout à fait supérieures ; la montagne, ar menez, ou encore varlaechou, si l'on peut appeler montagne une terre de 50 à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans cette partie, le sol est moins riche, mais les fermes sont plus étendues »[2].

Outre le Quillimadec déjà cité, qui sert à l'est de limite communale avec Kerlouan, la commune est traversée par un autre tout petit fleuve côtier, l'Alanan, dont la source se trouve à la limite sud de la commune et qui se jette dans le golfe de Porz Olier, alimentant juste avant son embouchure l'étang du Curnic. Une partie du marais du Curnic est désormais un espace naturel protégé ; un observatoire ornithologique se trouve dans cette zone naturelle.

Le marais du Curnic

Protégé par une digue de pierre datant de 1836, le marais du Curnic présente un paysage de lagunes, de roselières et de tourbières, dans lequel vivent notamment une trentaine d'espèces de libellules et plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux ; une dizaine d'espèces d'orchidées y sont recensées. Partant de la Maison de la digue, un chemin balisé permet d'en faire le tour[3].

La plage du Vougot

La plage du Vougot (ou grève du Vougo) a reculé de 14 mètres en deux mois au début de l'année 2014[4].

Habitat

L'habitat rural traditionnel est dispersé en un grand nombre d'écarts formés de hameaux (par exemple Quillimadec, Brendaouez, Croaz ar Gall) et de fermes isolées. Le littoral, peu peuplé jusque vers la décennie 1950, a connu depuis une assez forte rurbanisation balnéaire tout le long de la rive sud de l'anse de Tresseny, ainsi qu'au Curnic où le camping du Vougot (situé en Plouguerneau) occupe aussi un espace étendu juste en arrière des dunes littorales.

Transports

Guissény est desservi principalement par la route départementale 10 allant vers l'est en direction de Kerlouan et vers l'ouest de Plouguerneau.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Brignogan », sur la commune de Plounéour-Brignogan-plages, mise en service en 1982[11] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[12] - [Note 5], où la température moyenne annuelle évolue de 11,8 °C pour la période 1971-2000[13], à 12 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,3 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Guissény est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [16] - [17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[19] - [20].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[21]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[22] - [23].

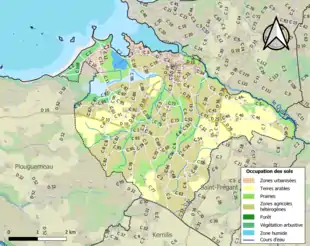

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (85,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (84,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (46 %), terres arables (23,3 %), prairies (16,6 %), zones urbanisées (5,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,3 %), zones humides intérieures (2,7 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,2 %), eaux continentales[Note 8] (1 %), zones humides côtières (0,1 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[25].

Toponymie

Le nom breton de la commune est Gwiseni[26] (Gwik Sezni). Cet hagiotoponyme caché est composé du mot Gwig (paroisse) et de l'hagionyme Saint Sezny (saint originaire d'Irlande au Ve siècle)[26] - [27] - [28].

Histoire

Étymologie, origines et Préhistoire

Les découvertes archéologiques montrent que Guissény a connu un peuplement continu, remontant aux lointaines origines de la préhistoire.

La baie de Tressény, qui forme l'estuaire du Quillimadec, a fourni sur ses deux rives plusieurs sites préhistoriques (pouvant remonter à 80 000 ans avant Jésus-Christ). Du côté de Guissény, on peut citer : la plage de la Croix, les Barrachous, la grotte du Dibennou (sous le corps de garde) et le port du Curnic.

Sous un amas de roches qui porte le nom de Dibennou, situé à 1 km du bourg, l'abbé Bourgeois découvrit en 1879 une caverne de 15 mètres de long sur 4 mètres de large, obstruée en partie par du sable et qui présente deux ouvertures, l'une tournée vers la mer, l'autre vers la campagne ; les fouilles entreprises montrèrent que son sol était recouvert d'une couche de cendres épaisses de 2 cm et montrèrent des restes de maçonnerie en pierres sèches, des ossements humains et des débris d'urnes cinéraires, ainsi que de nombreux ossements de mammifères ; on y trouva aussi un marteau de pierre et une hache en porphyre polie et tranchante[29]. Une cachette de fondeur, contenant des bracelets en bronze, des anneaux et des pendants d'oreilles, a été trouvée à Kervolant[30].

Le site le plus important est celui du Curnic[31] où ont été retrouvés, dans la tourbière, des trous de poteaux d’habitation, restes d’un village néolithique (4 000 à 2 500 ans av. J.-C.) et des restes d’une industrie du sel datant de l'âge du bronze (800 à 500 av. J.-C.).

La commune n’a pas conservé ses mégalithes, ni menhir, ni dolmen : une allée couverte en partie immergée se trouve dans la baie, du côté de Kerlouan. En revanche, des tumuli ont été découverts, notamment à Kergoniou (le crâne trépané d'un homme, datant de l'âge du bronze, y a été trouvé[32]) et à Kériber. Trois stèles de l'âge du fer existent également à Ranhir, Saint-Gildas et Lavengat[33].

La carrière de Toullouarn a fourni les traces d'un village gaulois d'assez grande dimension, entouré d’un fossé.

Antiquité

L’occupation romaine a également laissé des traces à Guissény : un vivier gallo-romain a été mis au jour dans la dune du Curnic : il fonctionna jusqu'aux environs de 300 ans ap. J.-C.[34] En mars 1967, une tempête découvrait quelques tronçons de murs au pied d'une dune sur la plage de Curnic : « une partie seulement de l'établissement gallo-romain, qui s'enfonce sous la dune, a pu être fouillée. Il s'agit d'un bassin de 6 × 4,20 m au moins, soigneusement cimenté, étanche, orné de filets de couleur horizontaux et rempli de tuiles à rebord intactes et soigneusement rangées »[35].

La grande villa de Keradennec (IIe, IVe siècle ap. J.-C.), située à proximité de la voie romaine allant de Kerilien à Plouguerneau, se trouve désormais sur la commune de Saint-Frégant.

La fin de l’occupation romaine fut marquée par les premières invasions des pirates sur les côtes d’Armorique. La vie de saint Guénolé en raconte un épisode concernant son père Fragan qui repoussa une flotte de « pirates païens » débarqués dans l'Anse de Tresseny en 388 : la flotte avait été repérée depuis les hauteurs de Croas Mil Gwern (ou Croas ar mil horn [« Croix des mille mâts » en français]).

Saint Sezny et la création de la paroisse

_%C3%89glise_Saint-Sezny_05.jpg.webp)

Saint Sezny, moine irlandais, aurait débarqué dans l’estuaire du Quillimadec en 477 avec 70 disciples. Il s’installa d’abord au Lerret, du côté de Kerlouan. La légende dit que saint Sezny avait un compagnon nommé Brévalaire[36], et qu'ils tirèrent au sort pour savoir lequel des deux resterait au pénity de Kerlouan ; le sort favorisa Brévalaire, qui est resté patron de Kerlouan. Sezny passa sur l’autre rive à Kerbrézant, puis sur le site de son église actuelle. Il y aurait bâti un monastère en un lieu qu'il dénomme Guic-Sezny et vécu en grande sainteté avec ses disciples jusqu'à l'âge de 127 ans[37]. Il serait mort en 529.

Après sa mort, des Irlandais vinrent enlever son corps pour le ramener dans son évêché d’origine. Les cloches se mirent à sonner toutes seules pour alerter les Guisséniens qui ne purent récupérer qu'un bras du saint. Celui-ci est conservé dans un reliquaire datant du XVIIIe siècle.

Saint Fragan, saint Guénolé et la bataille de Lochrist (au IVe siècle)

Saint Fragan fut le fondateur du château de Lesguen (cour de Guen, Guen ou Gwen signifiant "Blanche" en breton, sainte Gwenn étant l'épouse de saint Fragan), dit encore Lesven, dans l'actuelle commune de Plouguin[38] :

« Fragan et Guen, se retirèrent en leur gouvernement et bâtirent, en la paroisse de Ploukin (Plouguin), diocèse de Léon, un beau château qui, du nom de la dame, fut nommé Les - Guen où ils firent leur nécessaire résidence. (...) Un jour saint Gwennolé étant par permission de saint Corentin, allé voir son père qui était pour lors en Léon, certains pirates païens, que Fragan avait chassés de Léon, du temps du feu roi Conan, revinrent en plus grand nombre, résolus de prendre terre et s'y habituer. Leur flotte ayant paru en mer, l'alarme se donna à la côte et Fragan, ayant amassé une petite armée à la hâte, encouragé par saint Guennolé, marche vers le rivage de la mer pour empêcher l'ennemi de descendre et, étant en la paroisse de Guic-Sesni (Guissény), près Lavengat[39], ils aperçurent la flotte ennemie en rade, si épaisse que les mâts de navire semblaient représenter une forêt, ce qu'étant vu par le conducteur de l'avant-garde, il s'écria Me a vel mil guern, c'est-à-dire "je vois mille mâts de navires". En mémoire de quoi, après la bataille fut dressée en ce lieu une croix qui encore à présent s'appelle Kroaz ar mil guern... Après la victoire, Guennolé exhorta son père et les chefs de l'armée d'employer le butin pris sur les ennemis pour bâtir un monastère[40] en l'honneur de la Sainte Croix au même lieu où fut donnée la bataille qui s'appelait an Izel-Vez, en la paroisse de Plounévez, ce qui fut fait et fut nommé Loc-Christ[41]... »

Moyen Âge

La paroisse de Guissény sur mer faisait partie de l'archidiaconé de Kemenet-Ily relevant de l'évêché de Léon et était sous le vocable de saint Sezni. Elle avait comme trève Saint-Frégant.

Le manoir de Lanvengat et la famille du Poulpry

Les premières traces de l'existence d'un hostel à Lavengant (Lanvengat) remontent à des aveus de 1421 (Hervé Quéré) et 1475 (jean Guiomarc'h) ; en 1536 la "maison noble" de Lavengat est la propriété de Guillaume de Poulpry. En 1680, un texte évoque « le lieu, manoir et maison noble de Lavengat (…) ayant ses maisons, cuisine, salle, chambres, greniers, escuries, creiches, maisons à four, grange, burons, chapelle, le tout couvert d'ardoise et de genetz, droict de colombier, mazières, murailles, perrières, court close et declose, puis, bois de décoration »[42]. La chapelle du manoir existait encore en 1805.

Les principaux membres connus de la famille Poulpry de Lavengat sont :

- Guillaume du Poulpry, époux de Louise de Parcevaux (originaire du manoir de Mézarnou en Plounéventer)

- Yves du Poulpry, marié avec Marie de Gaspern, décédé probablement en 1598

- Alain du Poulpry, seigneur de Lavengat, archidiacre du Léon, doyen du Folgoët, juriste, conseiller au Parlement de Bretagne en 1571. C'est lui qui fit construire le manoir de Trébodennic en Ploudaniel.

- Guillaume du Poulpry, son frère cadet, seigneur de Lavengat, Queranaouet, Querbescat, époux de Jeanne du Bois, fille de Jean du Bois, seigneur de Kerannaouet en Ploumoguer, décédé avant 1658

- René du Poulpry devient en 1635 sénéchal de Lesneven, fonction qui resta pendant un siècle dans la famille du Poulpry ; il épouse le Claude du Bois, originaire de Lesneven, et décède le ; il est inhumé dans l'église des Récollets à Lesneven

- Guillemette du Poulpry, épouse de René-Pierre, baron de Kersauson

- Yves du Poulpry, lui aussi sénéchal de Lesneven et époux de Marguerite de Bréhand. Il achète le château et la baronnie de Kerouzere en Sibiril et fait construire les halles de Plouescat. Il meurt sans héritiers en 1696. Ses biens reviennent alors à son cousin Alain Jacques du Poulpry (originaire du manoir de Kerillas en Plouguerneau) dont le fils Jean François du Poulpry devient à son tour seigneur de Lavengat et sénéchal de Lesneven, mais décède jeune le , laissant ses biens et ses titres à son frère cadet François Marie du Poulpry, né en 1720, marié avec Marie-Josèphe-Michel de Kervenny, héritière du manoir de Kervenny en Plougonvelin. Vivant à Lesneven, il est emprisonné entre 1792 et 1794 comme parent d'émigré. Après la Révolution française, il habita le château de La Haye en Saint-Divy. La fille de ce dernier, Jeanne-Josèphe de Poulpry, qui épousa le à Lesneven Pierre-Louis-Robert de Briois, baron d'Angre, résida à partir de 1786 au manoir de Lavengat et est elle aussi emprisonnée comme fille et sœur d'émigré pendant la Terreur. Elle décède sans enfants et son frère François-Claude du Poulpry, époux de Marie-Gabrielle-Charlotte de Penfeunteuniou, vit au château de La Haye en Saint-Divy mais, décédé lui aussi sans enfants, est le dernier représentant de la famille du Poulpry de Lavengat[42].

- René du Poulpry devient en 1635 sénéchal de Lesneven, fonction qui resta pendant un siècle dans la famille du Poulpry ; il épouse le Claude du Bois, originaire de Lesneven, et décède le ; il est inhumé dans l'église des Récollets à Lesneven

- Jean du Poulpry, autre fils d'Yves de Poulpry et Marie de Gaspern, seigneur de Kersalvator

- Yves du Poulpry, marié avec Marie de Gaspern, décédé probablement en 1598

Les autres manoirs

29 manoirs ont été recensés dans la paroisse de Guissény dont ceux de Bramoullay (cité pour la première fois dans un aveu de 1541), du Hellez (cité en 1531), de Kerespern, de Keriber (cité en 1488), de Kersulec (cité en 1536), de Gouletker (cité en 1524), de Kerriouguel (cité dans un aveu de 1520), de Levedern (cité en 1476), etc[43]..

Les XVIIe et XVIIIe siècles

Le clocher de l’église, de 1700, présente une originalité : les cloches se balancent du nord au sud et non pas de l’ouest à l’est. La tradition dit que les seigneurs de Penmarc’h, de Kergoniou et de Keriber, ayant participé au financement, souhaitaient mieux les entendre de leurs manoirs.

L’ensemble constitue toujours un enclos paroissial avec chapelle-ossuaire, calvaire et cimetière. La paroisse comprend aussi une chapelle à Brendaouez, consacrée à Notre-Dame-des-Carmes. Les chapelles des manoirs ont disparu, mais il subsiste des fontaines et une cinquantaine de croix.

Les manoirs sont nombreux, on en trouve dans pratiquement tous les villages[43]. Les armoiries des familles nobles principales se retrouvent dans le blason de Guissény : Poulpry de Lavengat, Kersuloc, Penmarc'h et Keriber.

13 moulins à eau ont été recensés au XVIIIe siècle dans la paroisse de Guissény[44].

La récolte du goémon

La collecte du goémon a suscité pendant des siècles de nombreuses querelles entre les habitants des paroisses littorales, comme l'écrit Antoine Favé :

« Du Corréjou à l'anse de Kernic, nous sommes sur les lignes d'un littoral aussi fertile en discussions héroïques, en batteries classiques, en procès interminables, qu'en gros temps et mauvais temps. Les administrateurs, les juges, les agents vigilants de la douane et de la maréchaussée, furent bien souvent mis sur les dents par les disputes, maintes fois meurtrières, de Plounéour-Trez, Goulven, Tréflez, Plounévez-Lochrist, Cléder, au sujet des délimitations de territoires et de questions de propriété touchant cette question vitale de la récolte du goémon[45]. »

Foly, recteur de Guissény, dans une lettre du adressée à l'évêque de Léon Jean-François de La Marche en réponse à son enquête sur la mendicité, écrit (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Pour ce qui regarde l'article du gouëmon, le bien public demande qui soit permis aux habitants de la côte d'en couper, d'en sécher et d'en vendre[46], parce qu'ils n'ont pas d'autre ressource pour se procurer leur livraison de bois et payer leur petite ferme que le produit de ce gouëmon. Les personnes qui habitent les terres souffriront aussi une diminution considérable dans la production de la terre, si elles ne peuvent s'en procurer comme cy devant des habitants desdits côtes, ne pouvant l'aller ramasser eux-mêmes[45]. »

En 1852 encore un auteur écrit : « Les habitants de Guissény se rendent dans l'anse du Vougo pour amasser le goémon flottant, qui est pour ainsi dire leur unique ressource en engrais de mer »[47].

La réputation d'être des naufrageurs

Longtemps, Guissény et l'ensemble du Pays pagan ont eu la réputation, probablement exagérée, d'être des naufrageurs ; un auteur non précisé écrit par exemple en 1901 : « Pendant plusieurs siècles et jusqu'à ce que Louis XIV réprimât leurs sinistres exploits, Lannilis, Kerlouan, Guissény, Kertugal [Pontusval], Plounéour et bien d'autres lieux ne furent que des repaires de naufrageurs. Tous les hommes y étaient associés pour conspirer la perte d'autres hommes. (...) Les habitants étaient plus à craindre que les écueils parmi lesquels, le couteau au poing, ils guettaient les épaves et les naufragés »[48].

Alain Ferrand, qui décrit la vie de familles pagans vivant à Poul Feunteun en Kerlouan écrit : « Je sais bien que mes Pagans priaient saint Guevroc pour entendre mieux les cris d'appel, saint Brévalaire pour mieux voir la nuit et qu'ils promettaient à Notre-Dame des Brisants, près de Guissény, un cordon de cire autour de sa chapelle pour qu'elle leur donne de fructueux naufrages »[49].

Dans un roman intitulé Tête d'Or, paru en feuilleton paru en 1878 dans le journal Le Petit Parisien, l'écrivain Marc Fournier qualifie Guissény d' « un de ces sinistres repaires de naufrageurs, qui se civilisent heureusement aujourd'hui »[50].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Guissény de fournir 47 hommes et de payer 308 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[51].

La pauvreté et les épidémies

En 1775, le recteur Jacques Folly dénombre une centaine de mendiants dans la paroisse et environ cinq cents ménages aisés[52].

Une épidémie de fièvre typhoïde sévit, comme dans la plupart des paroisses voisines, à Guissény en 1776, y faisant cette année-là de nombreux morts[53].

Guissény décrit en 1778

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Guissény en 1778 :

« Guisseni ; à 7 lieues à l'ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 45 lieues un tiers de Rennes et à 2 lieues et demie de Lesneven, sa subdélégation et son ressort ; et à peu de distance de la mer. Le Roi est le seigneur primitif et possède plusieurs fiefs dans cette paroisse, où l'on compte 3 000 communiants[54], y compris ceux de Saint-Fregan, sa trève. La cure est présentée par l'Évêque. La partie de ce territoire qui est bornée au nord par la mer forme une plaine dont les terres sont fortes et excellentes pour le froment ; l'autre partie, en monticules, est bonne pour le seigle et l'avoine. On y trouve des landes, quelques bois, et un petit nombre d'arbres fruitiers. (...) Les maisons nobles sont Kerbrat Fontenay, Kersulec, Lanvengat, l'Estourdu, Prat-Bihan et Lesvern ; cette dernière est dans le territoire de Saint-Fregan[55]. »

En 1786 le recteur de Guissény écrit que « des généraux de premier rang, des officiers, font leur visite pour examiner les places et fortifications (..;) ; tous se rendent chez les recteurs de campagne ne pouvant trouver d'autres endroits pour s'y réfugier » ajoutant qu'« il n'est pas de la décence ni de l'honnêteté de refuser le couvert à cs sortes de personnes »[56].

La Révolution française

Dans le cahier de doléances qu'ils rédigent au printemps 1789 les paroissiens de Guissény écrivent : « Remontrons encore que, pour ce qui regarde le vin et l'eau-de-vie, nos droits ne sont pas les mêmes que ceux des nobles et du clergé ; nous payons la pinte d'eau-de-vie 45 sols 6 deniers, un noble ou un ecclésiastique ne la paye que 30 sols 9 deniers. Un pauvre mercenaire, n'ayant pas la faculté d'avoir de vin en gros, paye 15 sols la pinte à l'auberge ; le noble peut en avoir chez lui en gros à 5 sols la pinte, n'ayant point de droits à payer »[57].

La création de la commune entraîne la séparation avec Saint-Frégant, qui devient une commune indépendante. La chapelle de Brendaouez, qui avait un prêtre résident à la fin de l'Ancien Régime, tomba progressivement en ruines pendant la Révolution, faute d'entretien[58].

En mars 1793 « un attroupement considérable des paroisses de Plouguerneau et Guissény s'était formé au dit bourg pour y empêcher le recrutement (...) ; leur nombre était de plus de 3 000 individus » [59].

Julien de Pruné, négociant à Guissény, fut en 1793 élu membre de l'administration départementale du Finistère, y représentant le district de Lesneven. Il fut mis en accusation par le tribunal révolutionnaire en juillet 1793, mais fit partie des quatre acquittés (26 autres membres de cette administration départementale furent condamnés à mort et guillotinés le 3 prairial an II ()[60].

Les paroissiens de Guissény cachent les deux prêtres réfractaires et rejettent le curé constitutionnel qui est même agressé par des Guisséniennes en 1795. Après la révolte du Léon de 1793, Guissény est occupée militairement et doit payer une amende : en mars 1793, Guissény fit partie, avec Plounéventer, Ploudaniel, Plouguerneau et Kerlouan, des communes condamnées à payer en tout 40 600 livres de dédommagement pour s'être rebellée contre le gouvernement républicain[61] (Guissény eut à payer 7 000 livres[62]). Le maire François Gac et son conseil municipal furent destitués et remplacés par un nouveau conseil, désigné par les autorités révolutionnaires du district de Lesneven.

Jean-Marie Branellec, né à Saint-Frégant, alors trève de Guissény, curé du Minihy (une des paroisses de Saint-Pol-de-Léon), fut guillotiné Place du Château à Brest à la fin du mois de mars 1794[63].

La pratique de la langue bretonne reste généralisée ; en 1794 l'instituteur de Guissény déclare aux habitants de la commune : « Combien de fois n'avez vous pas été trompés, dites-vous, parce que vous ne saviez-pas la langue française ? »[64].

Le XIXe siècle

La première moitié du XIXe siècle est agitée par un conflit entre Guissény et Plouguerneau au sujet de la possession de la « Sècherie » en bordure de la plage du Vougot. La propriété de ce terrain est importante car elle détermine quelles personnes peuvent récolter le goémon qui a une grande importance pour les riverains de cette époque : Guissény en revendique la possession au nom d’un acte de concession de Louis XVI en 1788. Le conflit aboutit à deux procès en 1854 et 1855 qui tranchent en faveur de Guissény. Mais les contestations continueront encore dans les années suivantes au sujet des délimitations.

Le XIXe siècle est également marqué par un événement important pour la commune de Guissény : la construction de la digue du Curnic. Une première digue est construite, entre la pointe de Beg ar Skeiz et la pointe du Dibennou[65], en 1830-1832, mais elle est détruite par une tempête dès 1833. Une deuxième digue est construite en retrait de la première en 1834-1836 : d’une longueur de 600 m, elle a résisté depuis lors aux marées et aux tempêtes.

La digue du Curnic.

La digue du Curnic. L'étang du Curnic.

L'étang du Curnic.

Selon le chanoine Uguen les Curnicois logent dans des chaumières creusées dans le sable, basses, couvertes en chaume, n'ayant qu'une petite fenêtre du côté du midi, car les ouvertures vers la mer donneraient trop de prise au vent du large. C'est une population à part, vivant de la récolte du goémon qu'ils brûlent pour en faire de la soude ou vendent aux villages éloignés ». Louis Le Guennec, au début du XXe siècle, écrit que la baie du Curnic « est devenue une excellente terre arable où le seigle et les pommes de terre poussent à merveille »[30].

En juillet 1832 un jeune homme ivre lors des opérations de recrutement tint au sous-préfet des propos inconvenants ; les gendarmes voulurent le conduire en prison mais « les hommes de la commune, armés de bâtons, s'élancèrent vers les gendarmes qui, pressés par une foule irritée, furent contraints de relâcher le prisonnier »[66].

Les naufrages étaient fréquents, la plupart ayant été oubliés par l'histoire : par exemple le Journal des débats politiques et littéraires du écrit : « Un navire flottant entre deux eaux et ne laissant voir que l'extrémité de son beaupré et de son mât de misaine a été aperçu à Ménéham. Il est venu se jeter sur les rochers de Guissény. Tout porte à croire que l'équipage a péri à la suite de quelque ouragan qui l'avait forcé à s'amarrer au gouvernail et aux mâts (...). Tous les papiers ont disparu. Le navire cependant, qui porte le nom de L'Émilienne est français et est parti du Havre pour le Sénégal. (...) La cargaison était composée de vin, farine, morue, etc.. (...) Le navire est actuellement défoncé. On a enlevé le cuivre et tous les objets qu'il a été possible de sauver. Le tout a été transporté sous des tentes. (...) »[67].

La tradition du droit de bris subsistait : le , le journal L'Armoricain écrit :

« Le naufrage du navire Le Jacques[68], de Calais, a réveillé dans la population de Guissény et de Kerlouan tous les instincts sauvages que déjà malheureusement nous avons eu bien des fois à stigmatiser. Non seulement les débris du navire et sa cargaison de tabac, dispersés sur une étendue de côte assez considérable, ont été pillés avec une inconcevable effronterie (une dixaine (sic) des pillards viennent d'être écroués au château de Brest), mais les effets même des hommes de l'équipage qui avaient échappé par miracle et presque nus à la mort, n'ont pas été non plus épargnés[69]. »

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée décrivent ainsi Guissény en 1843 :

« Guisseny (sous l'invocation de saint Seny) : commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, moins sa trève Saint-Frégant. (...) Il y a, outre l'église de Guisseny, une chapelle située dans le sud ; toutes deux ont leur pardon d'un jour. Ce territoire, qui borde la mer, était jadis célèbre par l'inhospitalité de ses habitants ; on allait jusqu'à les accuser de provoquer les naufrages encourant la nuit, pendant les tempêtes, au milieu ds rochers, avec des flambeaux destinés à tromper les marins, et à les entraîner dans de fausses manœuvres. Certes, la coutume barbare de dépouiller les naufragés, et de s'emparer des épaves comme d'une propriété que la mer leur donnait, a longtemps existé sur certaines côtes de l'Armorique, mais aujourd'hui la civilisation a fait disparaître jusqu'aux dernières traces de ces mœurs sauvages. L'agriculture n'est pas arrivée en Guisseny à l'état avancé que permettrait d'espérer le voisinage de la mer et des engrais qu'elle fournit. Toutefois la culture des prairies artificielles, et notamment du trèfle, y prend un grand développement. Les bois dont parle Ogée ont suivi la trève Saint-Frégant, et l'on peut dire que généralement le bois de chauffage manque en Guisseny. On y supplée en brûlant de la lande ; mais encore celle-ci se vend-elle fort cher. Le bois de charpente est encore plus rare ; il faut aller l'acheter à deux ou trois lieues dans les terres. Les bœufs sont pour ainsi dire inconnus dans ce pays, et ne servent jamais aux travaux de la terre. Les chevaux de Guisseny sont estimés ; aussi fait-on beaucoup d'élèves. Ces chevaux sont généralement peu propres à la selle, mais recherchés comme chevaux de trait. Les terres sont affermées en cette commune à des prix qui semblent hors de proportion avec ceux de la plupart des communes du département du Finistère ; ainsi, dans les environs de la mer, l'hectare de terre se loue jusqu'à 150 francs ; dans la partie sud, elle vaut encore jusqu'à 80 francs l'hectare. La pêche, à laquelle se livrent beaucoup d'habitants, leur est d'une grande ressource pour acquitter des prix de fermage aussi élevés. (...) Géologie : constitution granitique. (...) On parle le breton[70]. »

En 1854 Alfred de Courcy[Note 9] écrit : « Il n'est pas encore facile de persuader [les] riverains de Kerlouan et de Guissény que les débris ou le chargement d'un navire échoué ne sont pas la propriété légitime du premier occupant ; c'est pour eux un principe d'équité naturelle ; le prêtre et le procureur du roi y ont souvent perdu leurs sermons et leurs réquisitoires »[71].

Pierre Hélou[Note 10], soldat au 79e de ligne, fut blessé au genou gauche le lors de la Guerre de Crimée et dut être amputé[72]. Yves Apperé[Note 11], soldat au 71e de ligne, fut blessé au pied droit lors de la bataille de Solférino pendant la Campagne d'Italie[73]. François Quiniou[Note 12], soldat au 2e régiment de chasseurs à pied, fut blessé pendant la Guerre de 1870, de même que François Abiven[Note 13], soldat au 26e de ligne, qui fut blessé à la tête le à Patay et resta hémiplégique[74].

En 1865 le Conseil général du Finistère accorda une bourse à une demoiselle Beschu pour qu'elle puisse suivre des cours à la faculté de médecine de Rennes, celle-ci projetant de s'installer ensuite comme sage-femme à Guissény[75] et le peintre Camille Bernier peint grève de Guissény[76].

En 1867 une croix de pierre provenant de Keriber fut plantée sur le rivage ; devant elle fut édifié un socle élevé de trois arches sur lequel fut posée une table d'autel décorée à ses deux extrémités de deux écussons, portant les armes d'Yves du Poulpry[Note 14] et provenant de la chapelle de Brendaouez[30].

En 1880 une demande de création d'une commune de Brendaouez (les habitants de cette partie rurale se plaignaient de ne pas être représentés dans le conseil municipal dominé par les marins), séparée de celle de Guissény, n'aboutit pas[77].

Une épidémie de variole frappa Guissény (les habitants y refusant la vaccination) et des communes avoisinantes en 1882[78].

En 1896, un document indique que les Sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen assistaient et soignaient gratuitement les malades de Guissény à domicile[79].

L'Assemblée nationale et le Sénat autorisaient chaque année, dans les décennies 1880 et 1890, la commune de Guissény à percevoir une surtaxe sur l'alcool à son octroi[80].

Les paysans de Guissény étaient surnommés les Glazeis (les "bonnets bleus" en breton) « avec leur culotte courte serrée au genou, leurs jambes fines, leurs bras nerveux rejetant sur l'épaule leurs petits manteaux et balançant dans leurs mains rudes leurs grands harpons aux crocs aigus » ; « les collerettes blanches, chargées de dessins rouges, bleus ou jaunes, les corsages brodés des femmes, les tabliers à piécettes des jeunes filles » sont aussi évoquées par Henri Raison du Cleuziou en 1887[81].

La Belle Époque

Le la foudre tomba sur le clocher de l'église paroissiale : le sommet du clocher fut enlevé sur une hauteur de 2 mètres et tomba sur la toiture de l'église qui fut en partie démolie[82].

Les mesures de laïcisation décidées par le gouvernement provoquent des réactions à Guissény : le maire refuse d'installer les trois institutrices laïques qui remplacent à l'école communale les Sœurs qui ont dû s'en aller en raison des mesures de laïcisation (le sous-préfet de Brest, M. Fontanes, doit se déplacer pour le faire à sa place)[83] et le maire est suspendu pour avoir refusé d'enlever les crucifix des salles de l'école[84]. L'inventaire des biens d'église se passe difficilement[85] si l'on en croit cet article du journal L'Ouest-Éclair en date du :

« À Guissény, la population est sur pied : le tocsin sonne à toute volée et plus de 1 500 personnes attendent dans le bourg l'arrivée des troupes. Celles-ci y pénètrent, et M. Garaud s'avance vers le porche de l'église, où se trouve le curé, M. Marzin, entouré de plusieurs vicaires. M. Garaud demande au curé d'ouvrir les portes, afin d'éviter les incidents, mais M. Marzin répond qu'il ne se prêtera pas à un sacrilège. M. Garaud fait venir des soldats du génie au lieu des serruriers. Des protestations partent de la foule et quelques personnes se précipitent devant la porte pour empêcher sa démolition. Des gendarmes sont bousculés. Les gendarmes à cheval pénètrent dans le cimetière et font reculer les manifestants. Un gendarme veut dresser procès-verbal contre un jeune abbé qui se fait remarquer par son ardeur à protester, mais M. Garaud, dont nous nous plaisons à constater le tact et la prudence, dit au gendarme de n'en rien faire. L'inventaire terminé, soldats et gendarmes s'éloignent, cependant que les fidèles assistent à une cérémonie de réparation[86]. »

Selon la revue Annales catholiques, en 1909 : « À Guissény, on signale que l'école des filles, qui comptait, il y a quelque temps, 140 élèves, n'en a plus maintenant que 9 ; les 131 autres élèves sont allées à l'école libre, récemment ouverte »[87].

En octobre 1911, une épidémie de fièvre typhoïde fit 3 morts à Guissény[88].

Un décret en date du attribue à la commune de Guissény « les cinq neuvièmes des biens ayant appartenu à la fabrique de l'église de Guissény et actuellement placés sous séquestre », les autres devenant propriété de l'État[89].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Guissény[90] porte les noms de 107 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[91]. Une plaque commémorative située sous le porche de l'église paroissiale porte 106 noms[92]. Parmi eux 5 au moins sont morts sur le front belge (dont Yves Normand à Maissin, Gabriel Le Roy à Rossignol et Goulven Marc'hadour à Paliseul, tous trois le même jour dès le , ainsi que Jean Bernard à Caeskerke le et Goulven Bernard à Nieuport le ) ; Jean Pors, Jean Roudaut et François Salaün de Kerbabu sont tous trois disparus en mer le lors du naufrage du cuirassé Bouvet pendant la bataille des Dardanelles ;Goulven Bramoullé et Sezny Galliou sont tous deux disparus en mer lors du naufrage du Casabianca le dans le golfe de Smyrne, de même que Jean Marchadour le à bord du cuirassé Suffren au large de Lisbonne ; Jean Bernard est mort de maladie à Rome (Italie) le , de même que Jean Hamon le à Guémendzé (Grèce dans le cadre de l'expédition de Salonique) ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français dont Gabriel Géléoc, soldat au 54e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le aux Éparges (Meuse), décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre ; René Battistini, sous-lieutenant au 77e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Samogneux (Meuse) et décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre[91].

L'Entre-deux-guerres

En 1923 ouvre Skol an Aod (l'"École de la Grève"), une école de garçons, construite par les Guisséniens eux-mêmes à l'initiative de l'abbé Simon, recteur au bord de la baie de Tresseny ; 155 élèves sont inscrits dès son ouverture. En 1927 elle devient l'école technique du Sacré-Cœur. Lorsque l'école primaire déménagea (devenant l'école Sainte-Jeanne-d'Arc) dans la décennie 1970, le collège du Sacré-Cœur se développa, préparant les jeunes à de nombreux concours administratifs et notamment à l'école de maistrance, qui forme les officiers mariniers. En raison du déclin des effectifs, le collège ferme en juin 2004[93].

Des colonies de vacances pour adolescents étaient organisées à Guissény par la direction diocésaine de Paris, par exemple en 1929[94].

La création des congés payés par le Front populaire à partir de 1936 provoque un afflux d'estivants. Le journal L'Ouest-Éclair écrit en septembre 1937 : « En ce qui concerne Guissény (...) il n'y a pas d'hôtels, du moins dignes de ce nom. Les estivants ont occupé toutes les pièces, meublées ou non, disponibles. Et l'on peut fixer à 200 environ le nombre des estivants »[95].

En 1939, des scènes du film Remorques de Jean Grémillon, d'après les roman de Roger Vercel, avec Jean Gabin et Michèle Morgan sont tournées sur la plage du Vougot.

Jean Pascoët, second maître mécanicien, fut l'une des 18 victimes de l'abordage du contre-torpilleur Bison par le croiseur Georges Leygues le [96].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Guissény porte les noms de cinquante personnes originaires de la commune mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[91], parmi lesquelles 23 marins (par exemple Jean Salou, disparu en mer le lors du naufrage du contre-torpilleur Jaguar, victime d'une torpille allemande à l'entrée du port de Dunkerque ; Jean Creff et Gabriel Kérivin, tous deux morts lors du naufrage du cuirassé Bretagne et Yves Roudaut, quartier-maître canonnier à bord du Dunkerque le lors de l'attaque anglaise de Mers el-Kébir ; Edmond Bramoullé, quartier-maître mécanicien, disparu en mer le lors du naufrage du sous-marin Monge ; Paul Le Roy, quartier-maître commis, disparu en mer le lors du naufrage du paquebot Président Doumer torpillé en mer par le sous-marin allemand U-604[97]; Gabriel Castel, quartier-maître chauffeur, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, disparu en mer le lors du naufrage du torpilleur Fougueux et Auguste Stéphan le même jour, mort lors du naufrage du sous-marin Psyché[98] dans le port de Casablanca lors du débarquement allié en Afrique du Nord ; Sezny Goff, disparu en mer le lors du naufrage de La Combattante en mer du Nord), 18 soldats (dont Marcel Perros et Albert Loaec, morts en captivité en Allemagne), 6 résistants FFI et 3 victimes civiles[99].

Joseph Ropars, né le à Guissény, ouvrier à l'arsenal de Brest, militant communiste et résistant FTPF a été fusillé par les Allemands au Mont-Valérien le [100].

L'après Seconde Guerre mondiale

Sept soldats originaires de Guissény (André Abiven, Auguste Boucher, François Marie Bramoullé, Yvec Caradec, Goulven Habasque, Yves Le Roy, Joseph Quiviger) sont morts lors de la guerre d'Indochine et cinq (Ernest Bernard, François Bramoullé, Joseph Galéron, Jean Perros, Roger Perrot) pendant la guerre d'Algérie[101].

Le centre nautique de Guissény a été créé en 1960 par Michel Joseph.

Le « syndicat libre de l'eau de Kerhornaouen » a été créé en 1961[102].

Démographie

Langue bretonne

La filière bilingue de l'Enseignement Catholique est animée par une association locale Dihun Gwiseni en lien avec la Fédération Dihun Breizh.

À la rentrée 2018, 55 élèves sont scolarisés dans la filière bilingue catholique (soit 33,3 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire)[106].

La commune possède un collège Diwan Gwiseni.

Monuments et sites

Natura 2000

Le site de Guissény, d’une superficie de 600 ha, s’étend sur les communes de Plouguerneau, Kerlouan et Guissény. Il regroupe des habitats très divers, tels que des habitats dunaires, des zones humides, une anse à sédimentation sablo-vaseuse qui joue un rôle très important en tant que site d’hivernage et de halte migratoire, et un étang d'eau saumâtre.

La richesse du lieu, provient des activités humaines passées, associées à un contexte géologique particulier. La conjonction de ces facteurs a engendré une biodiversité exceptionnelle. Ainsi sont présentes sur le site notamment, trois espèces protégées, d’importance communautaire : la liparis de Loesel (orchidée), l’agrion de Mercure (libellule) et le damier de la succise (papillon).

Les "Dunes et marais de Guissény", qui accueillent une variété unique d'orchidée et de nombreux oiseaux migrateurs, vont devenir en 2024 une nouvelle Réserve naturelle régionale, à la suite d'un vote du Conseil régional de Bretagne en date du [107].

Baie de Tressény

Une étude Surfrider réalisée en juin 2008 intitulée « Simulation de la qualité des eaux de baignade en mer selon la nouvelle directive européenne 2006/7/CE » (applicable en 2015) donne une eau de qualité excellente pour le Curnic et le Vougot. En revanche, les plages du Barrachou, du Dibennou et de la Croix ne répondent pas aux futures normes européennes et feront partie des 131 plages françaises « interdites à la baignade ».

La baie de Tressény à Guissény.

La baie de Tressény à Guissény. L'étang du Curnic.

L'étang du Curnic. Roches levées (Barrachous).

Roches levées (Barrachous).

Monuments

- L'église paroissiale Saint-Sezny et son enclos paroissial : l'intérieur de l’enclos paroissial contient tous les éléments traditionnels : l’église entourée du cimetière, l'ancien ossuaire devenu chapelle de l'Immaculée-Conception (reconstruite en 1743 et restaurée en 1854) et deux calvaires. L'église actuelle a été reconstruite en 1721, à l'exception des deux porches qui datent de 1637 pour celui du sud et de 1735 pour celui du nord[108].

L'église paroissiale Saint-Sezny : vue d'ensemble 1.

L'église paroissiale Saint-Sezny : vue d'ensemble 1. L'église paroissiale Saint-Sezny : vue d'ensemble 2.

L'église paroissiale Saint-Sezny : vue d'ensemble 2._Chapelle_de_l'Immacul%C3%A9e-Conception.jpg.webp) L'ancien ossuaire (transformé en chapelle de l'Immaculée-Conception).

L'ancien ossuaire (transformé en chapelle de l'Immaculée-Conception)._Enclos_paroissial_1er_calvaire_02.jpg.webp) Le premier calvaire de l'enclos paroissial : Ecce Homo entre saint Sezny et saint Yves.

Le premier calvaire de l'enclos paroissial : Ecce Homo entre saint Sezny et saint Yves. Calvaire de l'enclos paroissial, partie sommitale.

Calvaire de l'enclos paroissial, partie sommitale._Enclos_paroissial_2d_calvaire_01.jpg.webp) Le second calvaire de l'enclos paroissial, partie sommitale : Christ en Croix entre Saint-Pierre et Saint-Paul.

Le second calvaire de l'enclos paroissial, partie sommitale : Christ en Croix entre Saint-Pierre et Saint-Paul.

- la chapelle Notre-Dame de Brendaouez, reconstruite en 1874[109].

- Il y a 45 croix et calvaires sur le territoire de la commune de Guissény[110] - [111].

- Le corps de garde, construit à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle[112].

- Le four à goémon et l'abri du goémonier d'Enez-Croaz-Hent[113].

Le moulin de Brendaouez.

Le moulin de Brendaouez.

Tableaux

- Yan' Dargent : Les pilleurs de la mer [à Guissény] (œuvre exposée au Salon de Paris en 1861, décrite notamment par Théophile Gautier[114], mais disparue ; il en subsiste toutefois une étude préparatoire (la toile montre, en son centre, un naufrageur tirant une vache par la bride. L'animal, entravé, porte une lanterne qui peut faire croire aux feux d'un bateau. À deux pas, la mer est déchaînée, des hommes attendent sur le rivage un quelconque naufrage. Un thème à la mode entre 1830 et 1860)[115].

- Yan' Dargent : Sauvetage à Guissény.

Romans

- Gustave Toudouze : Reine en sabots (1813), 1906 (l'auteur y décrit notamment les naufrageurs du début du XIXe siècle)[116].

Personnalités liées à la commune

- L'abbé Louis Saillour, curé de Guissény, publia en 1818 De Galliæ calamitatibus ab anno 1790 usque ad anno 1815, carmen in undecim elegias distributum[117].

- Marie-Renée Roudaut (en religion mère Marie-Salomé) naît à Kermaro, en Guissény, le . Répondant à l'appel de Charles Lavigerie, archevêque d'Alger, elle se rend en Afrique du Nord. Elle est l'une des premières religieuses de l'ordre fondé en 1869 par ce prélat, les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, plus connues sous le nom de « Sœurs blanches »[118].Elle fut envoyée en 1874 à St Cyprien des Attafs dans la vallée du Chéliff. Elle est la première supérieure générale de cette congrégation[119]. Elle meurt à Alger le [120].

- Louis Broudin, né le à Guissény, décédé en 1930, directeur du laboratoire de biologie animale de l'Institut Pasteur à Saïgon[121].

Notes et références

Notes

- Jean-Marie Uguen, né le à Guissény, prêtre, fut supérieur de Saint-Vincent à Quimper, puis curé de Plougastel-Daoulas ; il est décédé le ; voir http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/427c72410f057bb629028e8becbf5acc.pdf.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Alfred de Courcy (1816-1888).

- Pierre Hélou, né le à Guissény, décédé le à Guissény.

- Yves Appéré, né le à Guissény.

- François Quiniou, né le à Guissény, décédé le à Lambézellec.

- François Abiven, né le à Guissény, décédé le à Guissény. Il fut par la suite cabaretier.

- Yves du Poulpry, archidiacre de Kemenet-Ily en 1643 et gouverneur de la chapelle de Brendaouez

- Probablement Goulven Le Loaëc, baptisé le à Guissény, décédé le à Guissény.

- Peut-être Gilles Clet Tixier Damas de Saint-Prix, né le à Lesneven.

- Michel Le Breton, né le à Guissény, décédé le à Brendaouez en Guissény.

- Benjamin Testard du Cosquer, baptisé le à Lesneven, décédé le à Lesneven.

- Yves Cabon, né le à Guissény, décédé le au bourg de Guissény.

- Gouven Marie Lebreton, baptisé le à Kerrigeant en Guissény, décédé le à Brendaouès en Guissény.

- Nicolas Geleoc, baptisé le à Kerdreusan en Guissény, décédé le à Lavengat en Guissény.

- Joseph-Lucien Pilven, né le à Porspoder, décédé le à Lesneven.

- Yves Thépaut, né le à Guissény, décédé le à Guissény.

- Peut-être Jean Fily, né le à Landéda, décédé le à Guissény.

- Laurent Collic, né le à Guissény, décédé le à Kervizouarn en Guissény.

- Yves Tanguy, né le à Guissény, décédé le à Kerlouergat en Guissény.

- Jean-Louis Morvan, né le à Guissény, décédé le à Guissény.

- Jean-Louis Berthou, né le à Guissény, décédé le à Guissény.

- Joseph-Marie Fily, né le à Guissény, décédé le à Kervéléré en Guissény.

- Jean Fily, né le à Guissény, décédé le à Guissény.

- René Bihannic, né le à Guissény, décédé le à Brest.

- Sezny Gac, né le à Guissény, décédé le à Landéda.

Références

- Le Quillimadec est un petit cours d'eau long de 26,5 km, qui prend sa source sur les hauteurs de Plounéventer et forme la limite entre les communes de Ploudaniel, Trégarantec, Lesneven, Kernouës, Saint-Frégant et Guissény, situées sur sa rive gauche, et celles de Saint-Méen, Plouider et Kerlouan, situées sur sa rive droite. À la fin du XVIIIe siècle, selon Jean-Baptiste Ogée, il faisait tourner 14 moulins.

- Jean-Marie Uguen, cité par http://www.infobretagne.com/guisseny.htm

- Tanguy Monnat, Les trésors de la Côte des Légendes, revue Bretagne Magazine numéro 104, janvier-février 2020.

- Jacques Chanteau, Alerte sur les dunes bretonnes, journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 29 novembre 2020.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Brignogan - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Guissény et Plounéour-Brignogan-plages », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Guissény, geobreizh.bzh.

- Hervé Abalain, Histoire de la langue bretonne, Jean-Paul Gisserot, coll. « Universels Gisserot », , 127 p. (ISBN 978-2-87747-523-5, lire en ligne), p. 24-25.

- Auguste Longnon, Paul Marichal et Léon Mirot, Les noms de lieu de la France, p. 317.

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 18 octobre 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4609561/f2.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=107296;4

- Louis Le Guennec, "Le Finistère monumental", tome 2 , "Brest et sa région", Les Amis de Louis Le Guennec, Quimper, 1981.

- Pierre-Roland Giot, « Une station du néolithique primaire Armoricain : Le Curnic en Guissény (Finistère) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 57, nos 1-2, , p. 38-50 (lire en ligne).

- Pierre-Roland Giot, "Armoricains et Bretons : étude anthropologique", 1951, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96871356/f51.image.r=Guiss%C3%A9ny et Jean-François Nadaillac, "Mœurs et monuments des peuples préhistoriques", 1888, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9810273m/f226.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=2832632;0

- François Corre, « Les stèles de l'âge du fer », Spered bro Gwiseny, (lire en ligne).

- René Sanquer, Un site archéologique côtier : l'établissement gallo-romain du Curnic en Guissény, revue Pen-ar-Bed, 1969.

- René Sanquer, Le réservoir à poissons du Curnic à Guissény (Finistère), "Actes du 93e Congrès national des sociétés savantes, Tours, 1968. Section d'archéologie", 1970, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6436063c/f49.image.r=guiss%C3%A9ny?rk=3154522;0 et Francis Tassaux, Les côtes de la cité des Santons dans l'Antiquité, "Revue de la Saintonge et de l'Aunis : bulletin de la Société des archives historiques", 1975, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97871074/f28.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=2575120;0.

- Ce Brévalaire serait un saint d'origine galloise (connu au Pays de Galles sous le nom de saint Branwallader (en) et de saint Breladre à Jersey), à ne pas confondre avec saint Brévalaire, voir http://nominis.cef.fr/contenus/Branwallader.pdf

- Albert Le Grand, "Les vies des saints de la Bretagne Armorique", 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5038760/f431.image.r=Kerlouan.langFR

- Infobretagne

- Lieu-dit actuel de la commune de Guissény

- Il s'agit en fait du prieuré de Lochrist-an-Izelvet (ou Izelvez) en Plounévez-Lochrist, voir http://www.infobretagne.com/plounevez-prieure-lochrist.htm

- Albert Le Grand, La vie, gestes, mort et miracles des Saints de la Bretagne Armorique, ensemble un catalogue des évêques des neuf eveschés d'icelle, 1659, disponible sur Google Livres

- http://speredbrogwiseni.guissasso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=16

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=12

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=23

- Antoine Favé, « Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIe et XVIIIe siècles) », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1906.

- De nombreuses autres plaintes s'expriment à propos de l'ordonnance de 1681 qui interdit aux habitants des paroisses littorales de vendre le goémon aux forains [étrangers à la paroisse] et de la déclaration royale du qui en limite la récolte aux trois premiers mois de l'année, par exemple celles des curés de Ploudalmézeau, de Landunvez, de Plouescat et de Brouennou, voir la même source

- J.-M.-P.-A. Limon, "Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère", 1852, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5688569v/f382.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=4206029;2

- Auteur non précisé, Les rivales amies, "Revue du monde catholique", 1er décembre 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5658250w/f319.image.r=kerlouan.langFR

- Alain Ferrand, Visages douloureux et masques bêtes. Pagan, "Bulletin de la Société académique de Brest", 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207672b/f154.image.r=guiss%C3%A9ny

- Journal Le Petit Parisien, n° du 13 juin 1878, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4706837/f3.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=85837;2

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=3

- A. Dupuy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe siècle, revue Annales de Bretagne, novembre 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214900h/f47.image.r=Kerlouan.langFR

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist02og/page/192

- Abbé Kerbiriou, La vie et l'organisation du clergé paroissial dans le Léon à la veille de la Révolution, "Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie", 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729760q/f236.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=42918;4

- Henri Sée, Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle à la Révolution, revue Annales de Bretagne, 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115319g/f402.image.r=guiss%C3%A9ny?rk=64378;0

- Alexandre Cozian, "Le Finistère marial", 1954.

- Abbé Peyron, "Documents touchant l'insurrection du Léon en mars 1793", 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5656046p/f72.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=2553660;4

- Mise en accusation du Conseil général du Finistère en juillet 1793, "La Révolution française : revue historique", janvier 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k116263w/f550.image.r=guiss%C3%A9ny

- Charles-Laurent Marie, "Histoire de la Bretagne républicaine depuis 1789 jusqu'à nos jours", 1875, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57656266/f151.image.r=Ploun%C3%A9venter.langFR

- Prosper Levot, "Histoire de la ville et du port de Brest pendant la Terreur", consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96132324/f88.image.r=guiss%C3%A9ny?rk=3326196;4

- Albert Laot, "La bataille de Kerguidu. Révolte contre-révolutionnaire en Basse-Bretagne, mythe et réalité", Skol Vreizh no 65, 2013 et Abbé Y. Le Roux, "Prêtres et laïcs guillotinés", 1933, consultable http://bibliotheque.idbe-bzh.org/data/cle_85/PrAtres_et_Laic_GuillotinAs_du_diocAse_de_Quimper_.pdf

- Sous la direction de Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours : Avant-propos. Les contraintes de la nature et de l'histoire (citation de Louis Elégoët dans "Ancêtres et terroirs du Léon", 1988), Bordessoules, , 592 p. (ISBN 2-903504-37-7), page 15.

- "La digue de Nodeven", voir http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=15

- Journal Le Courrier, n° du 10 juillet 1832, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4708827c/f3.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=64378;0

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 14 janvier 1833, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4379266/f3.image.r=Guissény?rk=42918;4

- Le brick Le Jacques, qui se rendait à Dunkerque chargé d'une cargaison de tabac, talonna le des brisants à peu de distance de la pointe de Monéroux ; le récit du naufrage et de la manière dont les hommes de l'équipage parvinrent difficilement à se sauver se trouve dans le Journal des débats politiques et littéraires, n° du 1er février 1840

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 5 février 1840, citant le journal L'Armoricain du 1er février 1840, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4404759/f2.image.r=Kerlouan.langFR

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjvtezdybvlAhVM1eAKHRWIAqcQ6wEIMDAB#v=onepage&q=Guiss%C3%A9ny&f=false

- Alfred de Courcy, "Esquisses", 1854, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96167581/f24.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=4442082;0

- Jean-Charles Chenu, "Rapport au Conseil de santé des armées sur les résultats du service médico-chirurgical aux ambulances de Crimée et aux hôpitaux militaires français en Turquie, pendant la campagne d'Orient en 1854-1855-1856", 1865, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61150980/f409.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=5729642;0

- Jean-Charles Chenu, "Statistique médico-chirurgicale de la campagne d'Italie en 1859 et 1860", tome 2, 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61228397/f828.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=6244666;0

- Jean-Charles Chenu, "Rapport au conseil de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer, sur le service médico-chirurgical des ambulances et des hôpitaux, pendant la guerre de 1870-1871", 1871, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115174x/f881.image.r=Guissény?rk=5751101;2 et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115174x/f165.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=5751101;2

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", 1865, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5564449q/f98.image.r=Guiss%C3%A9ny

- Les Salons, dessins autographes : Exposition des beaux-arts, Paris, (lire en ligne)lire en ligne sur Gallica.

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", août 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5668228b/f824.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=42918;4

- Rapport général sur les épidémies de 1882, "Mémoires de l'Académie de médecine", 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6361334q/f171.image.r=Guissény

- La France charitable et prévoyante : tableaux des œuvres et institutions des départements, numéro 1, 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5802221d/f627.image.r=Bourg-Blanc.langFR

- "Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Sénat : compte rendu in-extenso", n° du 14 décembre 1881, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64605862/f2.image.r=Guiss%C3%A9ny et "Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Sénat : compte rendu in-extenso", n° du 15 juin 1894, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6418075n/f1.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=42918;4

- Henri Raison du Cleuziou, "La création de l'homme et les premiers âges de l'humanité", 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5497413m/f345.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=5321914;4

- « Le Petit Journal dans les Départements : Brest », Le Petit Journal, (lire en ligne) lire en ligne sur Gallica.

- « M. Fontanes à Guissény », L'Ouest-Éclair, (lire en ligne) lire en ligne sur Gallica.

- Journal La Croix, n° du 4 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2565965/f2.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=128756;0

- Voir aussi « La séparation : Les inventaires dans le Finistère », Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne) lire en ligne sur Gallica.

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6412604/f4.image.r=Drennec?rk=85837;2

- "Annales catholiques : revue religieuse hebdomadaire de la France et de l'Église", n° du 28 novembre 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5750884h/f14.image.r=Guiss%C3%A9ny

- Journal La Croix, n° du 27 octobre 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k258131h/f5.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=343349;2

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 13 septembre 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6281313v/f3.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=472105;2

- http://speredbrogwiseni.guisseny.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=39

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=29077&pays=France&dpt=29&idsource=16667&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=0

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=80896

- « Skol An Aod. Guissény tourne la page », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- "La Vie au patronage : organe catholique des œuvres de jeunesse", septembre 1929, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57045902/f79.image.r=guiss%C3%A9ny?rk=3175981;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 14 septembre 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661014s/f4.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=665239;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 10 février 1939, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661527t/f1.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=2939928;4

- « Paquebot Paul-Doumer. Torpillé il y a 70 ans », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- http://sous.marins.disparus.free.fr/index.php/copyright/70-la-psyche-i?showall=1

- http://guisseny.plouider.infini.fr/spip.php?article53

- Section du Parti communiste du Pays de Morlaix, « Lettre de Joseph Ropars, résistant communiste brestois, écrite à sa mère et à sa soeur le jour de son exécution... », sur Morlaix.fr, Le chiffon rouge - PCF Morlaix/Montroulez, (consulté le ).

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=16667

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=32

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- http://www.opab-oplb.org/98-kelenn.htm

- Mathilde Régis, « En Bretagne, bientôt quatre nouvelles réserves naturelles », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=10

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=13

- Cela place Guissény ex-æquo avec Plabennec au troisième rang parmi les communes du Finistère, tandis que Plouguerneau (qui en compte 131) est première et Plouarzel (qui en compte 62) est deuxième.

- Voir Croix et calvaires du Finistère.

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=17

- http://www.guissasso.fr/speredbrogwiseni/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=19

- Théophile Gautier, "Abécédaire du Salon de 1861", 1861, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109146m/f116.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=4055814;0

- « Musée des Beaux-Arts : 138 ans de silence pour « Les pilleurs de mer » », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Roman consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k660599/f205.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=3884139;2

- Joseph-Marie Quérard, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles, t. huitième, 24 rue Jacob, Paris, chez Firmin Didot Frère, (lire en ligne) lire en ligne sur Gallica.

- « Sœur Marie-Salomé », sur plouguerneau.net, 16 septembre 2010 (consulté le 2 janvier 2016).

- « Foi et ténacité d'une Bretonne ! », sur msolafrica.org, 2015 (consulté le 2 janvier 2016).

- http://www.wiki-brest.net/index.php/Soeur_Marie-Salom%C3%A9

- "Archives des Instituts Pasteur d'Indochine", octobre 1930, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9667374f/f3.image.r=Guiss%C3%A9ny?rk=3090144;0

Voir aussi

Bibliographie

- Guissény, gens de mer et de terre : un livre de 150 photos écrit par René Monfort relate le quotidien des habitants de la commune.Chaque photo est commentée par les familles.On y trouve particulièrement l'histoire agitée de la création de Skol an Aod.

Liens externes

- Site officiel

- Site de l'office de tourisme

- Site du pays touristique

- Site de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :