Plounévez-Lochrist

Plounévez-Lochrist [pluneve lɔkʁist] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plounévez-Lochrist | |

_Chapelle_de_Lochrist-an-Izevel_03.jpg.webp) La chapelle de Lochrist-an-Izelvez. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Communauté de communes Haut-Léon Communauté |

| Maire Mandat |

Gildas Bernard 2020-2026 |

| Code postal | 29430 |

| Code commune | 29206 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plounévéziens |

| Population municipale |

2 297 hab. (2020 |

| Densité | 58 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 37′ 03″ nord, 4° 12′ 40″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 96 m |

| Superficie | 39,54 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pol-de-Léon |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de la commune de Plounevez Lochrist |

Géographie

La commune de Plounévez-Lochrist est située dans le nord du département du Finistère, fit historiquement partie de la seigneurie et de l'évêché de Léon (géographiquement désormais du Haut-Léon), et est littorale de la Manche, plus précisément de l'Anse de Kernic (ou Baie du Kernic), s'étendant aussi un peu vers l'ouest dans les dunes de Keremma, même si la majeure partie de ces dernières appartient à la commune voisine de Tréflez. La commune est limitée par deux petits fleuves côtiers, à l'ouest le Frout, qui la sépare de Tréflez[1] (sauf dans sa partie aval car le Frout traverse alors la partie nord de la commune de Tréflez pour se jeter dans le fleuve côtier la Flèche dont c'est en fait un affluent), et sur la rive droite duquel se trouve notamment le hameau de Lochrist et à l'est le Kerallé, qui la sépare des communes de Cléder et Plouescat, et sur la rive gauche duquel se trouve notamment le Moulin du Châtel ; son affluent de rive gauche, le Kerrus, traverse la partie orientale de la commune, servant même un moment au sud de limite avec Lanhouarneau ; un autre petit fleuve côtier, ar Rest, traverse le finage communal approximativement en son milieu, et tous trois se jettent dans l'Anse de Kernic.

Les altitudes les plus élevées se trouvent dans la partie sud de la commune, atteignant 92 mètres au maximum à la limite de Lanhouarneau (le bourg de Plounévez est vers 65 mètres d'altitude) et descendent progressivement vers le nord, devenant même très basses près du littoral qui était pour sa partie occidentale (qui se prolonge dans la commune voisine de Tréflez) un ancien palud aménagé au XIXe siècle par Louis Rousseau[2].

La Baie de Goulven et l'Anse de Kernic entre 1771 et 1785

La Baie de Goulven et l'Anse de Kernic entre 1771 et 1785

Le littoral de l'Anse de Kernic est formé de dunes basses (entre 4 et 7 mètres d'altitude) et cette anse, totalement asséchée à marée basse, est presque fermée à l'ouest par la flèche littorale de Ty an Aot, qui appartient aussi au finage communal. Ce littoral est peu habité, le seul hameau notable étant celui de Kernic. La chaussée de Kernic est établie sur un lai de mer naguère endigué afin d'y aménager des terrains agricoles fertiles.

La commune a un habitat dispersé en de nombreux hameaux et fermes isolées. Elle fait partie de la Ceinture dorée bretonne.

La commune a fait partie de la Communauté de communes de la Baie du Kernic, laquelle a fusionné le avec la communauté de communes du Pays Léonard pour former Haut-Léon Communauté[3].

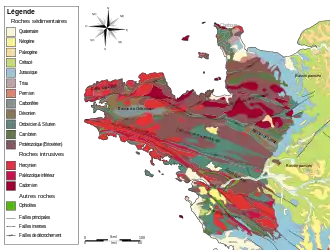

Cadre géologique

Plounévez-Lochrist est au nord-est du domaine structural de la zone de Léon qui constitue un vaste antiforme métamorphique de 70 km sur 30 km orienté NE-SW. Postérieurement au métamorphisme hercynien, se développe un important plutonisme[4] : le chapelet nord de granites rouges tardifs (ceinture batholitique de granites individualisée pour la première fois par le géologue Charles Barrois en 1909[5]), formant de Ouessant à Barfleur (Aber-Ildut, Saint-Renan, Carantec, Ploumanac'h, puis Flamanville et Barfleur) un alignement de plutons de direction cadomienne, contrôlé par les grands accidents directionnels WSW-ENE), datés aux alentours de 300 Ma, correspond à un magmatisme permien[6]. L’orthogneiss de Plounévez-Lochrist apparaît en deux fenêtres au cœur de l'antiforme du Léon : à Plounévez-Lochrist et à Tréglonou. Il est daté à 390,8 ± 7,1 Ma[7]. La monzodiorite de Plounévez-Lochrist forme un massif principal irrégulier d'environ 5 km sur 2,5 km au nord-est du bourg. Cette venue granitique est associée au fonctionnement du la faille de Porspoder[8].

Plusieurs amas d'éclogites cartographiés au sud-ouest du bourg (tout particulièrement à Coadic Sant Hervé, « le petit bois de Saint Hervé ») sont interprétés comme une subduction continentale postérieure à la subduction de l'océan Rhéique séparant le continent Avalonia au nord du supercontinent Gondwana au sud (plongement de la marge continentale amincie)[9]. Leur composition minérale et leur densité expliquent l'extrême dureté de la roche, si bien que les agriculteurs ont renoncé à les briser et les ont accumulées en bordure des champs, voire laissées sur place. D'après une tradition locale, saint Hervé aurait désiré bâtir une église au lieu-dit Coadic Sant Herve mais un conflit de légitimité éclate entre saint Pierre, patron de la paroisse, et Hervé qui se venge en durcissant « tellement les rochers […] que personne depuis n'a pu les entamer, ni, par suite, les utiliser pour quoi que ce soit ». La légende a ainsi un fondement géologique[10].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[11]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[12].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[15] complétée par des études régionales[16] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Brignogan », sur la commune de Plounéour-Brignogan-plages, mise en service en 1982[17] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[18] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,8 °C pour la période 1971-2000[19], à 12 °C pour 1981-2010[20], puis à 12,3 °C pour 1991-2020[21].

Urbanisme

Typologie

Plounévez-Lochrist est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [22] - [23] - [24]. La commune est en outre hors attraction des villes[25] - [26].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[27]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[28] - [29].

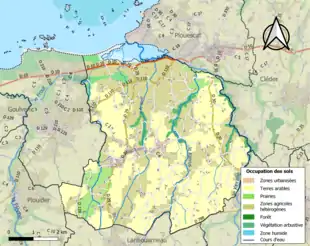

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (92 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48 %), zones agricoles hétérogènes (39,1 %), prairies (5,4 %), forêts (3 %), zones urbanisées (2,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,6 %), zones humides côtières (0,4 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,2 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[31].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploe Neguez vers 1330[32], Parrochia Nova en 1371, Plebs Nova ou Plebenova en 1387, Guicnevez en 1443[32], (« nouvelle paroisse »)[33].

Plounévez-Lochrist vient du breton ploe ("paroisse"), de nevez ("nouveau") et de [Lok (breton)|Lok]-Krist ("Lieu consacré au Christ")[32].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Le calvaire de Menez-ar-Plour est un lech qui aurait été christianisé vers le IXe siècle par l'ajout d'une croix d'une croix à son sommet[34].

Un buste décapité, datant probablement du second Âge du fer, a été trouvé à Plounévez-Lochrist. Il présente ses mains appuyées sur le ventre, pouces relevés à la verticale, comme s'il tenait quelque objet[35].

Le nom de Plounévez (Ploe neguez) est mentionné pour la première fois sur un rôle de taxe de l’archevêché de Tours en 1330. La paroisse de Plounévez-Lochrist faisait partie de l'archidiaconé de Léon relevant de l'évêché de Léon et était sous le vocable de saint Pierre. On faisait alors la distinction entre la paroisse (le bourg + les hameaux), appelée "Plounevez", et le bourg autour de l'église paroissiale, appelé "Guinevez". "Lochrist" était une trève de Plounevez.

Saint Fragan, saint Guénolé et la bataille de Lochrist (IVe siècle)

Fragan fut le fondateur du château de Lesguen (cours de Guen, Guen ou Gwen signifiant "Blanche" en breton, sainte Gwenn étant l'épouse de saint Fragan), dit encore Lesven, dans l'actuelle commune de Plouguin[36] :

« Fragan et Guen, se retirèrent en leur gouvernement et bâtirent, en la paroisse de Ploukin (Plouguin), diocèse de Léon, un beau château qui, du nom de la dame, fut nommé Les - Guen où ils firent leur nécessaire résidence. (...) Un jour saint Gwennolé étant par permission de saint Corentin, allé voir son père qui était pour lors en Léon, certains pirates païens, que Fragan avait chassés de Léon, du temps du feu roi Conan, revinrent en plus grand nombre, résolus de prendre terre et s'y habituer. Leur flotte ayant paru en mer, l'alarme se donna à la côte et Fragan, ayant amassé une petite armée à la hâte, encouragé par saint Guennolé, marche vers le rivage de la mer pour empêcher l'ennemi de descendre et, étant en la paroisse de Guic-Sesni (Guissény), près Lavengat[37], ils aperçurent la flotte ennemie en rade, si épaisse que les mâts de navire semblaient représenter une forêt, ce qu'étant vu par le conducteur de l'avant-garde, il s'écria Me a vel mil guern, c'est-à-dire "je vois mille mâts de navires". En mémoire de quoi, après la bataille fut dressée en ce lieu une croix qui encore à présent s'appelle Kroaz ar mil guern... Après la victoire, Guennolé exhorta son père et les chefs de l'armée d'employer le butin pris sur les ennemis pour bâtir un monastère[38] en l'honneur de la Sainte Croix au même lieu où fut donnée la bataille qui s'appelait an Izel-Vez, en la paroisse de Plounévez, ce qui fut fait et fut nommé Loc-Christ[39]... »

Cette bataille se serait déroulée en 401 et les pirates vaincus seraient des pirates normands, qui durent abandonner leur butin et retourner à leurs barques, ancrées sur la grève de Kernic. Les richesses récupérées par les Bretons furent utilisées pour la construction du monastère de Lochrist-an-Izelvet[40].

Le prieuré de Lochrist

Un ancien prieuré fut construit sur le site probablement au VIe siècle (les archives anciennes ayant disparu, cela reste incertain) et connu sous le nom de ‘’Lochrist an Izelvez’’ ( ’’prieuré du Christ aux arbres bas’’), ce nom s’expliquant par le fait que les vents forts venus de la mer toute proche empêchent les arbres de croître normalement). L’église, parfois qualifiée de basilique (mais elle n'avait pas officiellement ce titre), était celle du prieuré de la Sainte Croix, et fut érigée au Moyen Âge, probablement au XIIe siècle ; une dalle armoriée d’Alain de Kermavan[41] (ou Carman)[42], mort en 1263, située près du chœur, prouve son existence à cette date. En 1331, un accord passé entre Hervé de Carman et Guillaume, abbé de Saint-Mathieu, fit passer le prieuré de la dépendance de l'abbaye Saint-Melaine de Rennes à celle de l'abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre.

Le pardon de l’exaltation de la Sainte Croix, chaque , rassemblait dès le Moyen Âge une foule considérable chaque année. Le petit hameau de Lochrist voyait affluer des milliers de pèlerins, attirés par les effets de l’eau miraculeuse de la fontaine (de nos jours disparue), par le pardon lui-même et par la foire organisée au même moment.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle les moines bénédictins abandonnent le prieuré dont le bénéfice est octroyé à un prieur commendataire, et l'église est desservie par un prêtre séculier[43].

Au XVIIIe siècle, l'épiscopat fit combler la fontaine de Lochrist car elle était un lieu où survivaient des pratiques religieuses pré-chrétiennes[44].

Le prieuré fut détruit par un incendie en 1778 et ne fut pas reconstruit ; Jean-François de La Marche supprima même le titre de ce prieuré par un décret du et fit détruire l’ancienne église de Lochrist, qui menaçait ruine, et fut remplacée par la chapelle actuelle en 1785 ; seul le clocher de l’ancienne église fut conservé (sa datation est incertaine, entre le XIe siècle et le XIIIe siècle, mais il est classé par les monuments historiques par un décret du ).

La base de la tour repose sur des arcades en ogives qui pourraient cependant, malgré leur forme, être romanes, car tous les autres éléments architecturaux de cette tour sont romans et datent probablement du XIe siècle ; la flèche, courte et trapue, date probablement du XIIe siècle, mais a subi des modifications par la suite (les lucarnes sont dans le style du XIIIe siècle ou du XIVe siècle et quelques ouvertures sont de style gothique).

Félix Benoist a écrit en 1865: « Du petit cimetière qui entoure cet édifice, on a extrait des sarcophages en pierre, datant des premiers siècles de l'Êglise. L'un d'eux (...) est taillé en forme d'auge, avec un trou rond marquant la place destinée à recevoir la tête du corps qui y était déposé. Sur quelques dalles funéraires plus modernes, nous avons relevé les armes des Kergournadec'h et des Kermavan. La plus curieuse de ces tombes existe dans le chœur du côté de l'épître. L'on y voit la figure gravée en creux d'un chevalier coiffé d'un heaume plat, vêtu d'une chemise de mailles, recouverte d'une cotte-d'armes armoriée (...). Sur un pilier du cimetière de Lochrist, un écusson timbré d'une crosse et d'une mitre (...) appartenait à Robert Cupif, prieur de Lochrist, doyen du Folgoët, archidiacre de Cornouaille, puis évêque de Léon, en 1637, transféré sur le siège de Dol en 1648 »[45].

Selon une légende, les derniers moines auraient enfoui le trésor de l’abbaye sous la croix de pierre qui domine l’étang, et nul chrétien n’oserait toucher à ces richesses placées sous la garde de la croix. Vers la fin du XIXe siècle, des gens de passage, ayant emprunté des outils à un paysan du voisinage, auraient voulu, une nuit, s’emparer du trésor, mais les chiens du hameau, entendant des bruits inaccoutumés, aboyèrent si fort qu’ils réveillèrent les habitants, lesquels mirent en fuite les chercheurs du trésor[46].

Chapelle de Lochrist, vue extérieure d'ensemble

Chapelle de Lochrist, vue extérieure d'ensemble Chapelle de Lochrist, le clocher

Chapelle de Lochrist, le clocher Chapelle de Lochrist, calvaire et armoiries au-dessus de la double porte d'entrée

Chapelle de Lochrist, calvaire et armoiries au-dessus de la double porte d'entrée Chapelle de Lochrist, retable du maître-autel

Chapelle de Lochrist, retable du maître-autel Stèle pré-chrétienne dans le placître de la chapelle de Lochrist

Stèle pré-chrétienne dans le placître de la chapelle de Lochrist Sarcophage carolingien dans le placître de la chapelle de Lochrist

Sarcophage carolingien dans le placître de la chapelle de Lochrist Croix ancienne dans le placître de la chapelle de Lochrist

Croix ancienne dans le placître de la chapelle de Lochrist

La seigneurie de Coëtseizploë et le château de Maillé

La seigneurie de Coëtseizploë (le bois des sept paroisses), était ainsi dénommée en raison du nombre de paroisses sur lesquelles s'étendait sa juridiction. Le château de Coëtszeizploë, initialement un simple château-fort en bois sur une motte féodale, appartenait au XIIIe siècle à Alain de Kermavan, qui fut inhumé dans l'église du prieuré de Lochrist. Ce château fut remplacé, probablement au XIVe siècle, par un château en pierre, le château de Maillé sous l’impulsion de Tanguy de Kermavan (ou Carman), agrandi ensuite par Maurice de Carman et Jeanne de Goulaine au XVIe siècle dans le style Renaissance.

L'époque moderne

En 1594, pendant les guerres de la Ligue, François de Coëtnempren, seigneur de Kerdélégan[47], était capitaine des arquebusiers des paroisses de Cléder, Plouescat, Treffaouënan [Tréflaouénan], Guitevedé [Plouzévédé] et Plounéour [Plounévez-Lochrist][48].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Guinevez [Plounévez] de fournir 69 hommes et de payer 452 livres et à celle de Lochrist de fournir 6 hommes et de payer 39 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[49].

La coupe et le ramassage du goémon : la dispute avec Tréflez

La collecte du goémon a suscité pendant des siècles de nombreuses querelles entre les habitants des paroisses littorales, comme l'écrit Antoine Favé :

« Du Corréjou à l'anse de Kernic, nous sommes sur les lignes d'un littoral aussi fertile en discussions héroïques, en batteries classiques, en procès interminables, qu'en gros temps et mauvais temps. Les administrateurs, les juges, les agents vigilants de la douane et de la maréchaussée, furent bien souvent mis sur les dents par les disputes, maintes fois meurtrières, de Plounéour-Trez, Goulven, Tréflez, Plounévez-Lochrist, Cléder, au sujet des délimitations de territoires et de questions de propriété touchant cette question vitale de la récolte du goémon[50]. »

Augustin Bonnevez, recteur de Plounévez-Lochrist, dans une lettre du adressée à l'évêque de Léon Jean-François de La Marche en réponse à son enquête sur la mendicité, écrit (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Par les ordonnances de la Marine, il est défendu aux habitants de recueillir ailleurs que dans l'estendue des côtes de leurs paroisses et de les vendre aux forains [étrangers à la paroisse] à peine de 50 livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnois. Cet article cause beaucoup de querelle et de batterie [dispute violente] entre mes paroissiens et ceux de Tréflez, qui ont des Roches vis-à-vis de leurs paroisses sur lesquelles il croît du goesmon que mes paroissiens leur oppose d'aller couper, fondez sur ce qu'il y a une langue de terre de ma paroisse qui avance dans la mer et sépare la côte de Tréflez de la grande mer ou sont ces roches. Il y a deux ou trois ans que ceux de Tréflez firent signifier à mes paroissiens et à ceux de Goulven une défense de couper du goesmon sur les Roches, ce qui occasionna une baterie sur la grève. (...) Les notables de l'une et l'autre paroisse se donnèrent assignation pour terminer ce différent. (...) Il est certain que sur la gresve qui est du costé de Tréflez, la mer jette du gouesmon plus qu'il n'est besoin. La raison qui les porte à vouloir aller aussy à la couppe est pour en vendre aux forains, ce que font tous les habitants de cette coste, tant de la paroisse de Plounéour-Trez que de Goulven, Tréflez, Plounévez et Plouescat, et autres, et cela parce que le bois de chauffage manque beaucoup à la coste et que ceux qui vendent du gouesmon acheptent ordinairement du bois à ceux à qui ils le vendent. Je ne vois pas à quoy aboutit la défense de vendre du gouesmon aux forains (...)[51]. »

Cette querelle s'est poursuivie longtemps, comme en témoigne une délibération du conseil municipal de Plounévez-Lochrist en date de messidor an XII (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Le Conseil municipal de Plounévez-Lochrist assemblé relativement aux troubles portés par les habitants de Tréflez à ceux de Plounévez-Lochrist; en la pocession et droits de ces derniers de couper des goémons sur différents rochers qui avoisinent les deux communes et qu'elles prétendent l'une et l'autre leur appartenir, observe que si, conformément aux anciennes Ordonnances non abrogées, les Rochers fréquentables à gué et qui se trouvent vis-à-vis d'une commune lui appartient, la presque totalité des Rochers dont Tréflez veut évincer Plounévez lui appartient (...) puisque les Rochers prennent source à Guévroc, cy-devant chapelle dépandant de Plounévez. Mais en accorant ces Rochers à Plounévez, ce serait priver la commune de Tréflez, très petite mais agricole, d'un engrais qui lui est nécessaire. Ça toujours été le motif qui a déterminé Plounévez à laisser jouir Tréflez en indivis avec elle des Rochers qui forment encore aujourd'hui la contestation ; mais si c'est faire un tort considérable à l'agriculture de priver Tréflez des Rochers vis-à-vis Guévroc, que seroit-ce donc si la demande extravagante de Tréflez lui était accordée, puisque Plounévez, quatre fois plus considérable en étendue que ne l'est Tréflez, est aussi plus agricole proportionnellement, et cependant Tréflez a la folie de prétendre à la totalité de ces rochers[52]. »

Les épidémies

Une épidémie de fièvre typhoïde sévit, comme dans la plupart des paroisses voisines, à Guinevez (Plounévez-Lochrist) en 1775, y faisant cette année-là 114 morts[53].

La construction de l'église paroissiale

Plounévez-Lochrist construit entre 1744 et 1767 l'église paroissiale Saint-Pierre qui possède l'un des derniers clochers à galerie et à flèche aiguë (du type de celui construit à La Roche-Maurice à la fin du XVIe siècle) et en 1768 le dernier grand porche léonard[54]. On allongea l'église précédente de 30 pieds dans sa partie orientale pour y placer le chœur ; toute l'église fut aussi élargie de 10 pieds et rehaussée de 6 à 7 pieds pour la pourvoir de fenêtres ; le clocher fut construit avec des pierres provenant du château de Kergournadec'h[55]. Cette église conserva de l'église précédente les enfeus des seigneurs de Coëtzeizploë entourés d'ornements gothiques et de la devise Memento finis. L'un de ces enfeus renferme la tombe de Jean de Kermavan, évêque de Léon, mort en 1514, fils de Tanguy de Kermavan, seigneur de Coëtzeizploë, et de Marguerite du Chastel[56]

Plounévez en 1778

Jean-Baptiste Ogée décrit en ces termes Plounévez en 1778 :

« Plounévez, à quatre lieues à l'ouest-sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 44 lieues de Rennes et à 1 lieue de Lesneven, sa subdélégation et son ressort. On y compte 2 300 communiants[57]. La cure est présentée par l'évêque. L'ancien prieuré de Lochrist se voit dans ce territoire, bordé au nord par la mer, et très fertile en grains et lin[58] »

Le même auteur décrit ainsi le château de Maillé (qu'il place par erreur dans la paroisse de Plougoulm) :

« Ce château est très ancien : il appartenait jadis à la famille de Carman, comme le prouvent les armoiries qu'on remarque dans la grande salle qui est au premier étage. On lit cette devise au bas de l'écusson : Carman, Dieu seul avant[58]. »

Révolution française

« Il existe dans le ci-devant district de Lesneven 70 prêtres réfractaires dont 6 à Plouzévédé, autant à Cléder, Plounévez-Lochrist et Plouguerneau » écrit le le commandant de la colonne mobile de Lesneven[44].

Le XIXe siècle

En 1818, le taux de mortalité atteint 57 pour mille à Plounévez-Lochrist ; on y compte 207 décès cette année-là, alors qu'entre 1803 et 1832 la moyenne annuelle est de 115 décès, ceci en raison d'une épidémie de typhus, surnommée « maladie de Brest »[59], particulièrement meurtrière cette année-là[60].

En 1853, A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plounévez-Lochrist :

« Plounévez-Lochrist (sous l'invocation de saint Pierre), aujourd'hui succursale ; chef-lieu de perception. (...) Principaux villages : Lochrist, Kéramès, Kergaradec, Kéringar, Kervagant, Langristin, Lescadec, Trofagan, Kermorvan. Manoirs de Kergaradec, de Maillé. Superficie totale 4 430 ha, dont (...) terres labourables 2 390 ha, prés et pâtures 282 ha, bois 187 ha, vergers et jardins 22 ha, landes et incultes 1 398 ha, étangs 6 ha, (...). Forges de taillandiers : 5. Moulins : 24 (du Châtel, Kervenner, de Coat-Lus, Kerjean, Tronus, Keriven, Kergornet, Kerhas, de Resgourel, de Châteaufur, de Lescoat, de Lochrist, d'Alm, à eau). Le territoire de cette commune est de qualité variable. Vers la côte, il est très bon, et dans les parties de l'intérieur, il est très médiocre. Les engrais de mer sont abondants, mais la plupart des cultivateurs aiment mieux aller les vendre au loin que de les employer. (...). Il y a foire le 14 septembre. Géologie : constitution granitique ; le gneiss se montre à l'ouest de la chapelle de Lochrist, se dirigeant vers Tréflez. On parle le breton[61]. »

À Plounévez-Lochrist en 1856, l'école est dans l'ossuaire désaffecté, dont le sol est un mètre au-dessous de celui du cimetière auquel il est adossé, c'est un « fétide cloaque (...) juste de niveau avec les fosses (...) », d'où des « suintements d'eau fétide » et « en été, une odeur cadavérique insupportable, cause (...) de vomissements fréquents »[62].

Le pourcentage de conscrits illettrés à Plounévez-Lochrist entre 1858 et 1867 est de 67 %[63].

En 1865, la chapelle de Pont-Christ est en ruines (elle l'était déjà en 1932); son pignon était décoré aux armes de François Le Bihan, seigneur de Kerhellon (le manoir de Kerhellon, qui date du XVIe siècle, se trouve non loin de là) et d'Isabelle de Canaber, mariés en 1657. Le calvaire situé à proximité date de 1676[45], érigé probablement par Isabelle de Canaber, dame douairière de Kerellon. Cette chapelle a été restaurée dans le courant du XXe siècle, mais est désormais notablement différente de son état initial[64].

En 1896, un document indique que les sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen assistaient et soignaient gratuitement les malades de Plounévez-Lochrist à domicile[65].

L'ossuaire de Plounévez-Lochrist servit un temps d'école[66].

Les cordelées

« Le territoire de Plounévez était divisé, jusqu'en 1912, en cinq "cordelées" ou sections : Lochrist ; Pont-Christ ; Kermeur ; Keriann-vihan-al-liorziou ; Coat-Huet. Cette dernière cordelée perdit, le , treize de ses villages, annexées par ordonnance de Mgr Duparc à la paroisse de Lanhouarneau : il s'agit de toute la section de Trofagan, qui se trouve au sud-ouest du bourg, du côté de Plouider et de Saint-Méen. Depuis la perte de Trofagan, la cordelée de Coat-Huet s'appelle cordelée du Frédé, nom du village qui est au centre de la nouvelle circonscription"[67]. »

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par François-Virgile Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Plounévez-Lochrist écrit : « La presque totalité de la population ne pourrait suivre une instruction [religieuse] donnée en français ». Camille de Dieuleveult, maire de Plounévez-Lochrist, écrit en 1903 que s'il a été élu maire par ses administrés, « ce n'est pas pour faire le métier d'agent de police, mais pour m'occuper de leurs intérêts » et refuse en conséquence de préciser sur le certificat de résidence du curé qu'il doit signer tous les trois mois afin que celui-ci puisse percevoir son traitement[68] si celui-ci enseigne le catéchisme en français[69].

Le prêtre Hervé Péron, de Plounévez-Lochrist, fit venir à Saint-Laurent (Manitoba), entre 1904 et 1908, 110 personnes (13 familles complètes, plus une vingtaine de personnes seules), originaires de sa paroisse ou des environs. En 1948, la population d'origine bretonne de Saint-Laurent s'élevait à 115 personnes[70].

Camille De Dieuleveult, maire, écrit au préfet le : « M. l'instituteur de ma commune ayant enlevé les crucifix des classes par ordre de M. l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'ils ont été remis par moi-même à leurs anciennes places »[63].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plounévez-Lochrist porte les noms de 177 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; six d'entre eux au moins (Jean Marie Goarant[71], Claude Marie Ollivier[72] et Jean Marie Ollivier[73] (deux frères), François Marie Paugam[74] et Jean Marie Paugam[75] (deux frères), ainsi que Jean-Pierre Quéguiner[76]) ont été décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre. Parmi ceux dont les circonstances du décès sont connues, cinq au moins (Allain Joseph Le Berre, Jean Pierre Peden, Yves Philip, François Postec, François Simon) sont des marins disparus en mer ; deux soldats au moins sont morts en Belgique (André Velly, Jean François Vezo) sont des marins disparus en mer. La plupart des autres sont morts sur le sol français[77].

Par ailleurs, un soldat (Tanguy Primel) est décédé le lors de la bataille d'Elhri.

L'Entre-deux-guerres

Aux élections municipales de 1919, la gauche obtient 21 sièges sur 23 aux élections municipales[44].

L'instituteur en poste à Plounévez-Lochrist entre 1917 et 1921 nommait chaque soir, pour chacune des trois directions empruntées par ses élèves, un responsable chargé de dénoncer le lendemain ceux qui auraient parlé breton en cours de route. S'il ne désignait personne, c'est lui qui était puni[63].

Dans la nuit du 14 au , l'église paroissiale de Plounévez-Lochrist fut presque totalement détruite par un incendie : toute la toiture s'effondra, « ne laissant intact mais noirci que le clocher, les quatre murs et les colonnes »[55].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plounévez-Lochrist porte les noms de 71 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi eux, six d'entre eux au moins (Henri Le Goulm, Jean Le Roux, Alain Le Vourc'h, Jean Léost, François Pengam, Jean Marie Roué) sont des marins disparus en mer ; Jean Dincuff est mort lors de la bataille de Mers el-Kébir ; Eusèbe Le Roux serait mort en Russie ; Gabriel Reungoat, prisonnier de guerre, est décédé le au Stalag VIII C situé à Sagan (alors en Allemagne, désormais Żagań en Pologne)[78].

Marcel Le Berre[79], boucher, résistant FFI, arrêté à Sainte-Sève, fut fusillé par les Allemands le à Saint-Brieuc[80]. L'abbé Kermoal, prêtre à Lochrist, fut aussi un résistant[81].

Dans le cadre de l'opération Derry, menée par le Special Air Service, un stick commandé par le sous-lieutenant Gilles Anspach[82] et comprenant aussi Maurice Gourko[83] et Pierre Sicaud[84], fut largué dans la nuit du 4 au à Langristin-Kerneis dans le sud de la commune de Plounévez-Lochrist, alors qu'ils devaient atterrir à Plouégat-Guérand, à la suite d'une erreur de navigation due aux tirs de la D.C.A. allemande[85].

L'usine de produits chimiques de Pont-Christ est mitraillée par des avions alliés le . La toiture et des appareils sont endommagés[86].

Le à Plounévez-Lochrist, 14 personnes furent assassinées sans motif apparent dans le hameau de Kernic, dont un vieil homme de 78 ans et un enfant de 5 ans, par un adjudant-chef allemand. Dans sa folie meurtrière, il blessa par balles à bout portant une jeune fille et deux autres enfants[87].

Les apparitions de Kerizinen

À Kerizinen, un hameau du sud de la commune de Plounévez-Lochrist, Jeanne-Louise Ramonet[88], une femme très pieuse revenue guérie en 1936 à la suite d'un pèlerinage à Lourdes, affirma, entre 1938 et 1965 avoir vu à 71 reprises des apparitions de Jésus et de Marie dans un champ proche de sa maison[89]. Ces événements ont fait l'objet d'une enquête de l'évêque André Fauvel qui conclut le et en à l'absence de caractère surnaturel, et de quatre interdits successifs (en 1956, 1961, 1973 et 1975) prononcés par les autorités épiscopales du diocèse de Quimper et Léon[90] - [91]. La position des évêques successifs de Quimper a été approuvée par la Congrégation pour la doctrine de la foi le [92].

Malgré cela ces apparitions réelles ou supposées ont provoqué la naissance d'un pèlerinage qui nécessita la construction d'un petit oratoire en 1956, puis d'une chapelle plus grande, achevée en 1978[93]. Une association les Amis de Kérizinen est fondée en 1972.

Politique et administration

La ville de Plounévez-Lochrist appartient à l'arrondissement de Morlaix et au canton de Plouescat. Elle fait partie de Haut-Léon Communauté.

Liste des maires

Jumelages

Plounévez-Lochrist est jumelée avec la ville irlandaise de Mooncoin.

Population et société

Démographie

Commentaire : La commune de Plounévez-Lochrist connaît un solde migratoire négatif de 1850 personnes entre 1846 et 1886[60].

Évolution du rang démographique

En 2017, Plounévez-Lochrist était la 97e commune du département en population avec ses 2 291 habitants (territoire en vigueur au ), derrière Tréméven (96e avec 2 324 habitants) et devant Sizun (98e avec 2 265 habitants).

Enseignement

L'école privée Sainte Famille maternelle et primaire compte 149 élèves (91 en élémentaire et 58 en maternelle)[100].

Il y a également une Maison Familiale Rurale (MFR) sur la commune, établissement de formation par alternance (reconnu par le Ministère de l'Agriculture). La MFR propose des classes de : 4ème, 3ème, Seconde Pro services aux Personnes, Première et Terminale Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT). Elle forme aujourd’hui près de 150 jeunes[101].

Santé

Il y a une pharmacie, un médecin, plusieurs infirmiers(ères) ainsi que des kinésithérapeutes sur la commune . L'hôpital le plus proche est le Centre Hospitalier Lesneven .

Sports

La commune est équipée de terrains et de salles de sport. Il existe de nombreuses associations sportives en 2022 sur Plounevez-Lochrist : Judo, Basket-Ball, Football, Handball...

Culture locale et patrimoine

Langue bretonne

- L’adhésion à la charte Ya d’ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le .

- Le a été remis à la commune le label Ya d’ar brezhoneg de niveau 1.

Monuments

- La chapelle de Lochrist-an-Izelvez, classée monument historique le [102]. Le clocher est le dernier vestige du prieuré de Lochrist An Izelvez. Lochrist n’est pas une fondation ancienne, les toponymes en Loc apparaissant au XIe siècle. Lieu de pèlerinage, l’établissement possédait un sanctuaire bien plus vaste que la chapelle actuelle et des bâtiments monastiques[103]. En 1331, le prieuré passe sous la dépendance de l’abbaye Saint Mathieu. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il passe en commande et il est desservi par un prêtre[104]. En 1778, la maison prieurale et ses dépendances sont détruits par un incendie. En 1781, La Marche, évêque de Léon, supprime le statut de prieuré et rattache l’édifice au Séminaire. En 1785, la chapelle est abattue à l’exception du clocher et reconstruite dans des proportions plus réduites[103]. Construit en grand appareil, le clocher est ouvert à sa base par quatre grands arcs en tiers-point à double rouleau, séparés des piédroits par un tailloir continu gravé par endroit. La tour est séparée en cinq niveaux par un cordon plat. Deux contreforts en légère saille encadrent chaque face sur les quatre premiers niveaux. Le cinquième niveau, en retrait, abrite la chambre des cloches. Il est percé de deux baies de plein cintre à l’est et à l’ouest, et d’une seule au nord et au sud. Il est surmonté d’une flèche gothique octogonale flanquée de huit lucarnes qui a remplacé la couverture d’origine, probablement en charpente. Une tourelle d’escalier cylindrique montant jusqu’à la chambre des cloches est encastrée dans le flanc sud. Faute de source écrite, sa datation est difficile, mais ses caractéristiques stylistiques font opter pour la fin du XIIe siècle ou le début du XIIIe siècle[105]. La tour abrite le portail ouest, datant du XVe siècle[104] dont le tympan figure un Christ en croix encadré par des anges[106]. Le clocher-porche de Lochrist est exceptionnel dans l’art roman breton[106], où les clochers surmontent presque systématiquement la croisée. Les clochers-porches connus en Bretagne sont ceux de l’abbaye Saint Mélaine de Rennes (profondément transformé au XVIIe siècle), de l’abbaye Saint Georges de Rennes et de l’église paroissiale de Redon (tous deux disparus)[107]. Le seul édifice roman breton comparable encore existant est la tour d'Hastings de la cathédrale de Tréguier[105], datant du XIIe siècle, qui est une tour de transept[108].

- L'église paroissiale Saint-Pierre, surmontée d'une flèche datant de 1767, mais fut en bonne partie reconstruite entre 1871 et 1873. Incendiée en 1935, l'église a été à nouveau reconstruite et rouverte en 1936. Son ossuaire a été détruit[109].

- Le château de Maillé (XIV-XVe siècle), construit sous l’impulsion de Tanguy de Kermavan (ou Carman) en lieu et place d’un ancien château fort, le château de Coëtseizploë (bois des sept paroisses). C'est Maurice de Carman, sans doute influencé par Philibert Delorme, qui lui donna sa forme actuelle et fit construire en 1555 la chapelle de Kermeur. Par la suite, les terres relevant de sa juridiction sont érigées en marquisat par Louis XIII et passent entre les mains des Maillé, riche famille tourangelle (1577), des Rohan-Chabot (1747), des Cadeville (1789), des Dein (1812), des Nielly (1900). La chapelle actuelle est une ancienne grange dans laquelle le mobilier de l'ancienne chapelle détruite en 1805 a été transféré[110].

- La motte féodale de Tournus, ancien donjon d'une famille qui se targuait de descendre de Nuz, le fidèle compagnon de Saint Pol Aurélien qui l'accompagna à l'Île de Batz pour combattre le dragon et ne recula jamais (d'où son surnom : ar gour na dec'h).

- Vestiges mégalithiques (deux allées couvertes, dolmen de Brétouaré, tombe sous tumulus de Kerandevez) et néolithiques (sépultures à Kerougan).

- Manoirs (Kersabiec, Castel-Fur, Liorzou, Keraouel, Traonjulien) et ancien manoir de Traonboz).

- Manoir de Kergaradec, ancienne résidence de la famille Le Jumeau de Kergaradec.

- Moulins (en tout 24, dont le moulin à eau du Châtel).

_Chapelle_de_Lochrist-an-Izevel_01.jpg.webp) Chapelle de Lochrist-an-Izevel

Chapelle de Lochrist-an-Izevel Château de Maillé

Château de Maillé Tour du château

Tour du château

Littérature

- Marie-Hélène Prouteau : La petite plage (l'auteure évoque la chapelle et le prieuré de Lochrist[111].

- Jean-Claude Caër (né le à Plounévez-Lochrist), poète.

Personnalités

Naissances :

- Pierre-Marie Inizan (1786-1847), curé de Recouvrance[112].

- Père Lan Inisan (1826-1891), prêtre et auteur de langue bretonne, connu notamment pour Emgann Kerguidu sur la bataille de Kerguidu en 1793.

- Jacques Grall (1884-1935), missionnaire Oblats de Marie-Immaculée au Manitoba (il prononça ses vœux en 1918)[113]

- Frère Marc (François) Simon (1924-2015), responsable de la bibliothèque bretonne de l'abbaye de Landevennec.

Décès :

- Paul Louis Marie Dein (1768-1831), maréchal de camp sous le Premier Empire.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[13].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[14].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

Références

- Au Moyen Âge le Frout séparait l'archidiaconé du Léon de celui de Kemenet-Ily

- « utl-kreizbroleon.fr/crconf/con… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Arrêté no 2016300-002 du 26 octobre 2016 portant création de la communauté de communes Haut-Léon Communauté

- Coupe du Massif armoricain

- C. Barrois, Carte géologique à 1/80000, feuille Lannion (1re édit.), 1909.

- Louis Chauris, « Le granite porphyroïde de Porzpaul dans l'île d'Ouessant: un nouvel élément dans la ceinture des « granites rouges » du Massif armoricain (France) », Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, iI, t. 313, , p. 245-250.

- Eric Marcoux, Alain Cocherie, Gilles Ruffet, Jean-René Darboux, Catherine Guerrot, « Géochronologie revisitée du dôme du Léon (Massif armoricain, France) », Géologie de la France, no 1, , p. 23-24 (lire en ligne).

- Marcoux, op. cit., p. 27-29.

- Damien Jaujard, Géologie. Géodynamique - Pétrologie : Études de terrain, Maloine, (lire en ligne), p. 254.

- Louis Chauris, « Hagiographie et géologie : saint Hervé et les éclogites de Plounévez-Lochrist (Finistère) », Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, t. CXIX, , p. 167-168.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Brignogan - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plounévez-Lochrist et Plounéour-Brignogan-plages », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plounevez-Lochrist » (consulté le ).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-482-5 et 2-87747-482-8, lire en ligne), p. 96.

- « Calvaire de Menez-ar-Plour », sur Loomji.fr (consulté le ).

- José Gomez de Soto et Pierre-Yves Milcent, La sculpture de l’âge du Fer en France centrale et occidentale, "Chronique de Protohistoire européenne", consultable https://dam.revues.org/359

- Infobretagne

- Lieu-dit actuel de la commune de Guissény

- Il s'agit en fait du prieuré de Lochrist-an-Izelvet (ou Izelvez) en Plounévez-Lochrist, voir http://www.infobretagne.com/plounevez-prieure-lochrist.htm

- Albert Le Grand, La vie, gestes, mort et miracles des Saints de la Bretagne Armorique, ensemble un catalogue des évêques des neuf eveschés d'icelle, 1659, disponible sur Google Livres

- Journal La Croix, n° du 16 septembre 1927, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k411928t/f4.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=772536;0

- Alain de Kermavan, né en 1220, époux de Jeanne de Rosmadec

- La famille de Kermavan était l'une des plus puissantes familles du Léon, son château (disparu) se trouvait à Kernilis

- http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IA00006462

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, [ (ISBN 978-2-918135-37-1)]

- Félix Benoist, "La Bretagne contemporaine", tome "Finistère", Henri Charpentier imprimeur-éditeur, Nantes, 1865

- Panneau d'information touristique situé face à la chapelle de Lochrist

- François de Coëtnempren était seigneur de Kerdournant en Tréflaouénan

- Anatole de Barthélémy, "Choix de documents inédits sur l'histoire de la Ligue en Bretagne", 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110009t/f85.image.r=Cl%C3%A9der?rk=4978565;2

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Antoine Favé, Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIème et XVIIIème siècles), "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f174.image

- Antoine Favé, Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIème et XVIIIème siècles), "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f180.image

- Antoine Favé, Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIème et XVIIIème siècles), "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f182.image

- A. Dupuy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe siècle, revue "Annales de Bretagne" , novembre 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214900h/f47.image.r=Kerlouan.langFR

- "Histoire de la Bretagne et des pays celtiques", tome 3, "La Bretagne Province", Skol Vreiz, 1986

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 17 mai 1935, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k660164j/f5.image.r=Cl%C3%A9der?rk=17167466;4

- Félix Benoist, "La Bretagne contemporaine", tome "Finistère", Henri Charpentier imprimeur-éditeur, Nantes, 1865

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, 1778, consultable https://books.google.fr/books?id=361CAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjazNfqrLXWAhUDPRQKHQetCkEQ6AEIODAD#v=onepage&q=Ploun%C3%A9v%C3%A9zel&f=false

- Car cette maladie contagieuse s'est propagée à partir du port de Brest

- Louis Elegoët et Marthe Le Clech, "La vie des paysans du Léon de 1800 à 1950", éditions Bretagne d'Hier, 2006, (ISBN 2-9523019-0-5).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, tome 2, 1853, consultable https://books.google.fr/books?id=361CAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjazNfqrLXWAhUDPRQKHQetCkEQ6AEIODAD#v=onepage&q=Ploun%C3%A9vez&f=false

- Rapport d'inspection en date du 2 juillet 1856, cité par Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, [ (ISBN 978-27373-3908-0)]

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, [ (ISBN 978-27373-3908-0)]

- http://andre.croguennec.pagesperso-orange.fr/29/ptxt-pl.htm

- La France charitable et prévoyante : tableaux des œuvres et institutions des départements, numéro 1, 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5802221d/f627.image.r=Bourg-Blanc.langFR

- Jean Rohou, Fils de ploucs, tome 1, 2005, éditions Ouest-France, [ (ISBN 2-7373-3452-7)]

- Chanoine Henry Pérennès," Plounévez-Lochrist. Une belle paroisse du Léon", 1941

- Depuis le Concordat, les membres du clergé étaient payés par l'État.

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902, Coop Breizh, (ISBN 2-909924-78-5).

- Marcel Le Moal, L'émigration bretonne, Coop Breizh, 2013, (ISBN 978-2-84346-583-3).

- Jean Marie Gorant, né le à Cléder, soldat au 265e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Estrées-Deniécourt (Somme)

- Claude Marie Ollivier, né le à Cléder, soldat au 48e régiment d'infanterie, mort des suites de ses blessures le à l'hôpital complémentaire no 41 de Grenoble (Isère)

- Jean Marie Ollivier, né le à Cléder, soldat au 19e régiment d'infanterie, mort des suites de maladie contractée en service le à l'hôpital complémentaire no 10 à Amiens (Somme)

- François Marie Paugam, né le à Plounévez-Lochrist, soldat au 219e régiment d'infanterie, mort des suites de ses blessures le à Harbonnières (Somme)

- Jean Marie Paugam, né le à Plounévez-Lochrist, soldat au 219e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Saint-Christophe-à-Berry (Aisne)

- Jean-Pierre Quéguiner, né le à Cléder, soldat au 219e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Saint-Soupplets (Seine-et-Marne)

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=29206&pays=France&dpt=29&idsource=17633&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=0

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=52609

- Marcel Le Berre, né le à Plounévez-Lochrist

- http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article166793

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/plounevez-lochrist-29430/le-quartier-de-lochrist-ete-inaugure-samedi-3065168

- http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=51720

- http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=71761

- http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=96353

- http://www.ww2-derniersecret.com/Bretagne/29.html

- Éric Rondel, La Bretagne bombardée, 1940-1944, éditions Ouest et Cie, 2011, (ISBN 9-782364-28007-6).

- Julian Jackson, La France sous l’Occupation, 1940-1944, Paris, Flammarion, 2004, (1re édition : 2001), (ISBN 978-2-0813-0809-1), p. 674. et http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20020810&article=4827075&type=ar

- Jeanne-Louise Ramonet, née le à Plounévez-Lochrist, décédée le à Kerizinen.

- http://kerizinen.free.fr/

- La Documentation catholique no 1634 du 17 juin 1973, page 593.

- Ainsi, Francis Barbu, « Que penser de Kérizinen ? Une réponse de Rome. La position de l'Évêque Diocésain », Quimper et Léon, bulletin diocésain n°14 du 26 juillet 1975. Voir René Laurentin, Patrick Sbalchiero, Dictionnaire des «apparitions» de la Vierge Marie, Fayard, 2007.

- La Documentation catholique no 1682 du 7-21 septembre 1975, page 779.

- http://dieu-sauve.chez-alice.fr/apparitions/kerizinn/kerizinn.htm

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Ecole Sainte-Famille », sur plounevez-lochrist.fr (consulté le )

- « MFR de Plounevez Lochrist : formation par alternance », sur MFR de Plounevez Lochrist (consulté le )

- Notice no PA00090264, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le prieuré et la chapelle de Lochrist », sur plounevez-lochrist.fr.

- « prieuré de Lochrist an Izelvet (Plounévez-Lochrist) », sur patrimoine.bzh.

- Roger Grand, L'art roman en Bretagne, Picard, .

- « Prieuré de LOCHRIST-AN-IZELVET », sur infobretagne.com.

- Marc Déceneux, La Bretagne romane, Editions Ouest France, , p 60.

- Marc Déceneux, La Bretagne romane, Editions Ouest France, , p 73.

- http://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/29-Finistere/29206-Plounevez-Lochrist/125359-EgliseParoissialeSaintPierre

- « Le château de Maillé : journées du patrimoine du 19 sept. 2010 », sur Viltansou - la nature en images, (consulté le ).

- La Part commune, 126p, 2015, (ISBN 2844183190) et http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2018/02/actu-po%C3%A8me-marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-prouteau-lampedusa-jadis-en-un-grand-prieur%C3%A9.html

- Abbé Louis Saluden, "L'oeuvre de la vénérable Anne-Marie Javouhey, fondatrice de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny : un centenaire à Brest, 1er octobre 1826-1er octobre 1926", 1926, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9771339n/f34.image.r=Kerouz%C3%A9r%C3%A9?rk=729617;2

- https://www.wikitree.com/wiki/Grall-18