Tréflez

Tréflez [tʁeflɛz] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Tréflez | |

La mairie. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Haut-Léon Communauté |

| Maire Mandat |

Anne Bescond 2020-2026 |

| Code postal | 29430 |

| Code commune | 29287 |

| Démographie | |

| Gentilé | Tréfléziens |

| Population municipale |

975 hab. (2020 |

| Densité | 62 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 37′ 23″ nord, 4° 15′ 40″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 77 m |

| Superficie | 15,76 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pol-de-Léon |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de la mairie de Tréflez |

Géographie

La commune de Tréflez est située sur le littoral de la Manche, dans le Léon, dans la partie nord du département du Finistère. Son littoral plat borde la partie sud-est de la Baie de Goulven (dite aussi Grève de Goulven, anciennement dénommée aod sant C'houevrog en breton, « grève de saint Guévroc » en français) et est partiellement recouvert par les dunes de Keremma, peu élevées (9 mètres au maximum) aménagées au XIXe siècle par Louis Rousseau. « Partout sous ces dunes, fossilisé depuis plus d'un millénaire, apparaît un vieux sol agricole portant les traces d'une exploitation humaine ancienne : alignement de blocs de pierre, restes de talus, rigoles d'une étonnante fraîcheur »[1].

Mais la commune est surtout une commune rurale : le bourg est d'ailleurs situé dans l'intérieur des terres, vers une trentaine de mètres d'altitude. Le relief est un plateau lentement incliné vers la mer, les altitudes les plus élevées se rencontrant dans la partie sud du finage communal, atteignant au maximum 77 mètres dans l'angle sud-est, près du hameau de Prat Coz ; la partie nord de la commune est un ancien palud dont le nom a subsisté dans celui de certains lieux-dits comme « palud Lannevez » et « palud Ker Emma ». La commune est délimitée par deux petits cours d'eau, à l'ouest le petit fleuve côtier la Flèche la sépare de Goulven et à l'est le Frout la sépare de Plounévez-Lochrist (sauf dans sa partie aval où ledit Fout traverse la partie nord de la commune pour rejoindre la Flèche dont c'est un affluent).

La commune présente pour l'essentiel un paysage de bocage avec un habitat dispersé en de nombreux hameaux dénommés localement villages.

La route principale, traversant la partie nord de la commune, est la D 10 qui vient de Saint-Pol-de-Léon à l'est et se dirige vers Plouguerneau à l'ouest : le bourg et les parties intérieures ne sont desservis que par des routes secondaires.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Brignogan », sur la commune de Plounéour-Brignogan-plages, mise en service en 1982[8] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,8 °C pour la période 1971-2000[10], à 12 °C pour 1981-2010[11], puis à 12,3 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Tréflez est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [13] - [14] - [15]. La commune est en outre hors attraction des villes[16] - [17].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[18]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[19] - [20].

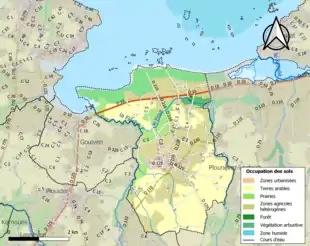

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (82,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (75,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (37,8 %), zones agricoles hétérogènes (36,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (10,3 %), prairies (8,6 %), zones urbanisées (4,4 %), forêts (1,6 %), zones humides côtières (0,7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,4 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Toponymie

Attesté sous les formes Tribus Lesie au XIe siècle, Guintles en 1330 avec un Gui-[23], Trefflez en 1426, Tribus Curie en 1467, Trefflez en 1561, Trevelles en 1630 et Treulès en 1636[24].

Tréflez dérive de Tref- désignant une paroisse, une Trève ou entité administrative bretonne originelle et -lez rappelant une cour, une assemblée, ou ensemble de personnes gravitant autour d'un chef.

Trelez en breton.

Histoire

Moyen Âge

Tréflez est une paroisse issue du démembrement de la grande paroisse de l'Armorique primitive de Plounévez-Lochrist, elle-même issue d'un démembrement d'une grande paroisse encore plus ancienne, celle de Plouider. Son chef-lieu primitif se trouvait au village de Coz-Ilis (en français "Vieille Église")[25].

Selon certains historiens, notamment Daniel Miorcec de Kerdanet, c'est au fond de la Baie de Goulven, sur le territoire de Tréflez, à l'emplacement du manoir de Coat Lez, que se trouvait le château d'Ausoche ou Ausoch, habité par le comte de Léon Ausoch dont la fille Prizel aurait épousé Judaël, roi de Domnonée, et serait la mère de saint Judicaël, qui fut lui aussi roi de Domnonée avant d'abdiquer et de se retirer au monastère Saint-Jean-de-Gaël[26].

Stèle d'orant ailé[27] provenant du cimetière de la chapelle Saint-Guévroc de Tréflez conservée au Musée de Bretagne (VIIIe siècle ou IXe siècle).

Stèle d'orant ailé[27] provenant du cimetière de la chapelle Saint-Guévroc de Tréflez conservée au Musée de Bretagne (VIIIe siècle ou IXe siècle).

Le manoir de Coat Lez appartenait à la famille de Coatlez, dont le membre le plus connu fut Rolland de Coatlez, aumônier et secrétaire de Charles de Blois[28]. Cette famille s'est ensuite fondue, par mariages successifs des héritières, dans celles du Chastel, puis de Kerimel, de Boiséon et de Poulpiquet[25].

En 1618, René Barbier, marquis de Kerjean, était aussi seigneur de Lanarnuz, paroisse de Tréflez[29]. Ses ancêtres habitaient déjà à Lanarnuz : par exemple vers 1420, Sibille Pilguen épousa Jean Barbier, seigneur de Lanarnuz[30]. Les premiers ancêtres connus de la famille Barbier sont Jacques et Richard Barbier, cités en 1324 dans le sauf-conduit donné par le roi Édouard II au comte de Richemont ; Guillaume Barbier, seigneur de Lanarnut [Lanarnuz], cité dans la montre du comme sergent à pied dans la compagnie d'Arnaud de Lavedan à Vic ; Guillaume Barbier, arbalétrier, et Alain Barbier, écuyer (ils figurent dans les montres de 1378 et 1382)[31].

L'époque moderne

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Trefflès [Tréflez] de fournir 17 hommes et de payer 111 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[32].

La coupe et le ramassage du goémon : la querelle avec Plounévez-Lochrist

La collecte du goémon a suscité pendant des siècles de nombreuses querelles entre les habitants des paroisses littorales, comme l'écrit Antoine Favé :

« Du Corréjou à l'anse de Kernic, nous sommes sur les lignes d'un littoral aussi fertile en discussions héroïques, en batteries classiques, en procès interminables, qu'en gros temps et mauvais temps. Les administrateurs, les juges, les agents vigilants de la douane et de la maréchaussée, furent bien souvent mis sur les dents par les disputes, maintes fois meurtrières, de Plounéour-Trez, Goulven, Tréflez, Plounévez-Lochrist, Cléder, au sujet des délimitations de territoires et de questions de propriété touchant cette question vitale de la récolte du goémon[33]. »

Augustin Bonnevez, recteur de Plounévez-Lochrist, dans une lettre du adressée à l'évêque de Léon Jean-François de La Marche en réponse à son enquête sur la mendicité, écrit (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Par les ordonnances de la Marine, il est défendu aux habitants de recueillir ailleurs que dans l'estendue des côtes de leurs paroisses et de les vendre aux forains [étrangers à la paroisse] à peine de 50 livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnois. Cet article cause beaucoup de querelle et de batterie [dispute violente] entre mes paroissiens et ceux de Tréflez, qui ont des Roches vis-à-vis de leurs paroisses sur lesquelles il croît du goesmon que mes paroissiens leur oppose d'aller couper, fondez sur ce qu'il y a une langue de terre de ma paroisse qui avance dans la mer et sépare la côte de Tréflez de la grande mer ou sont ces roches. Il y a deux ou trois ans que ceux de Tréflez firent signifier à mes paroissiens et à ceux de Goulven une défense de couper du goesmon sur les Roches, ce qui occasionna une baterie sur la grève. (...) Les notables de l'une et l'autre paroisse se donnèrent assignation pour terminer ce différent. (...) Il est certain que sur la gresve qui est du costé de Tréflez, la mer jette du gouesmon plus qu'il n'est besoin. La raison qui les porte à vouloir aller aussy à la couppe est pour en vendre aux forains, ce que font tous les habitants de cette coste, tant de la paroisse de Plounéour-Trez que de Goulven, Tréflez, Plounévez et Plouescat, et autres, et cela parce que le bois de chauffage manque beaucoup à la coste et que ceux qui vendent du gouesmon acheptent ordinairement du bois à ceux à qui ils le vendent. Je ne vois pas à quoy aboutit la défense de vendre du gouesmon aux forains (...)[33]. »

Cette querelle s'est poursuivie longtemps, comme en témoigne une délibération du conseil municipal de Plounévez-Lochrist en date de messidor an XII (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Le Conseil municipal de Plounévez-Lochrist assemblé relativement aux troubles portés par les habitants de Tréflez à ceux de Plounévez-Lochrist; en la pocession et droits de ces derniers de couper des goémons sur différents rochers qui avoisinent les deux communes et qu'elles prétendent l'une et l'autre leur appartenir, observe que si, conformément aux anciennes Ordonnances non abrogées, les Rochers fréquentables à gué et qui se trouvent vis-à-vis d'une commune lui appartient, la presque totalité des Rochers dont Tréflez veut évincer Plounévez lui appartient (...) puisque les Rochers prennent source à Guévroc, cy-devant chapelle dépandant de Plounévez. Mais en accorant ces Rochers à Plounévez, ce serait priver la commune de Tréflez, très petite mais agricole, d'un engrais qui lui est nécessaire. Ça toujours été le motif qui a déterminé Plounévez à laisser jouir Tréflez en indivis avec elle des Rochers qui forment encore aujourd'hui la contestation ; mais si c'est faire un tort considérable à l'agriculture de priver Tréflez des Rochers vis-à-vis Guévroc, que seroit-ce donc si la demande extravagante de Tréflez lui était accordée, puisque Plounévez, quatre fois plus considérable en étendue que ne l'est Tréflez, est aussi plus agricole proportionnellement, et cependant Tréflez a la folie de prétendre à la totalité de ces rochers[33]. »

À la suite d'une enquête organisée par une circulaire du du préfet du Finistère, le conseil municipal de Tréflez répond (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Les pauvres ont la faculté de couper du goëmon deux jours avant les autres habitants[33]. »

Tréflez en 1778

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Tréflez en 1778 :

« Treffles, sur une hauteur ; à 4 lieues et demie à l'ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 45 lieues de Rennes et à 1 lieue trois-quart de Lesneven, sa subdélégation. La paroisse compte 1 200 communiants[34]. La cure est présentée par l'Évêque. Le territoire, borné au nord par la mer, à l'endroit nommé l'"Ance de Goulven", est coupé par un bras de mer, et passe pour être un des plus fertiles de la province[35] »

Révolution française

Pendant la Terreur, par 61 voix contre 6, une assemblée des notables de Tréflez, apeurés, demanda que tout culte soit immédiatement supprimé[36].

Le recteur de Tréflez, Ollivier Cloarec, insermenté, fut emprisonné, puis émigra à Jersey, d'où il revint le pour desservir à nouveau sa paroisse de Tréflez, avant d'être ensuite recteur de Plouguerneau[37]. Son vicaire Jean Maudir prêta le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé et fut nommé curé constitutionnel de Plougar[38].

L'aménagement des dunes et des marais de Keremma

L'assèchement des marais de Tréflez, acquis par Augustin Tuncq (lequel, général commandant les côtes de Brest, acquis une triste réputation pendant la Révolution française par les scènes de brigandage qu'il organisa ; il pourchassa notamment les prêtres de la région qui s'opposaient à ses projets[39]) et Soufflès-Desprez, commença avant la Révolution française[40].

En 1822, Louis Rousseau[41] achète, sur la côte de Tréflez, les dunes et marais de Keremma, 300 ha de terres jadis couvertes par la mer, sablonneuses , marécageuses et imprégnées de sel. Il fait à partir de 1823 surélever la dune pour protéger l'arrière et y fait pousser des plantes pour la fixer ; il fait aussi édifie une digue de 700 mètres de long et 5 mètres de haut, qui fut plusieurs fois détruite par la tempête avant même d'être achevée , et à nouveau en , deux ans après son achèvement[42] - [43].

L'aménagement et l'entretien du domaine de Keremma fut poursuivi après le décès de Louis Rousseau en 1856 par ses fils, et notamment par Armand Rousseau, devenu possesseur de la majeure partie du domaine familial[44].

L'abbé Jacques Picart[45] est nommé recteur de Tréflez en 1833. Tombé, a-t-il écrit, au milieu d'« une population, ignorante presque jusqu'à la barbarie », qui a perdu le sens du bien et du mal (les mariages précipités y étaient par exemple fréquents, « Tous les dimanches de l'année, ce sont des jeux bruyants et tumultueux, des danses, des courses des deux sexes mêlés »), il y mit bon ordre : « Tout Tréflez (...) s'engage dans les voies de la vertu austère, de la dévotion » et le recteur fait fortement aidé par le maire Louis Rousseau, cet ancien saint-simonien et aménageur des dunes de Keremma, que Jacques Picart parvint à convertir dès 1834, obtenant la rétraction publique de ses idées saint-simoniennes, et qui multiplia à partir de cet instant ses preuves de dévotion[46]. L'abbé Jacques Picart fut nommé en 1838 recteur de Plounéour-Ménez.

Tréflez vers le milieu du XIXe siècle

En 1833, le recteur de Trélez dénonce « l'état déplorable de la foi à Tréflez et les habitudes criminelles de toutes espèces ». Selon lui, la population a « un bon fond de docilité », mais elle est « archi ignorante » du christianisme et à l'église on a l'habitude de « causer comme (...) dans une cohue ». Quant aux mœurs, elles vont « presque jusqu'à la barbarie » : viols, crimes, suicides et beaucoup de « mariages pressés », (...) « il n'y a point une paroisse aussi peu réglée dans les environs »[43].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Tréflez en 1845 :

« Tréflez, commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui succursale. (...). Principaux villages : Lanarhouézou, Keroulgan, Lanarnus, le Bally, Coatlès, Kervelloc. Maison importante : manoir de Lannévez. (...). Moulins à eau de Lanarnus, de Lescoat, de Parc-Coz, de Coatlez. Le bourg de Tréflez est construit sur une élévation qui domine l'Anse de Goulven. Entre les deux s'étend un fertile marais conquis sur la mer il y a environ soixante-dix ans, et qui couvre de 150 à 200 ha. M. Rousseau a été, selon Cambry, le premier qui ait tenté ces envahissements sur le domaine de l'océan. Géologie : gneiss. On parle le breton. »

— A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne[47]

Les tensions avec le maire de l'époque et la création de l'école privée de Tréflez

En 1850, le maire de Tréflez, Corre, un républicain, donna un grand coup de pied au recteur. L'évêque jeta l'interdit sur l'église paroissiale et les fidèles durent se rendre dans les paroisses voisines pour assister aux offices religieux[43].

En 1850, deux religieuses de la Congrégation de l'Immaculée Conception de Saint-Méen, sœur Sainte-Marie et sœur Marie-Josèphe, créent, à l'initiative de Louis Rousseau, un orphelinat et une école (fréquentée en 1851 par 16 petites filles ne parlant que le breton), mais celle-ci est éloignée de 3 km du bourg de Tréflez et le recteur de Tréflez, Barbier, ainsi que les religieuses, souhaitait vivement que l'école soit transférée au bourg dans une maison dont la construction est financée par Louis Rousseau, ce qui fut fait en , l'établissement prenant le nom d'« Asile de Nazareth ». Marie-Anne Olivier, originaire de Tréflez, en religion sœur Édiltrude, dirigea l'école pendant plus de trente ans[48] - [42].

La seconde moitié du XIXe siècle

En 1892 à Tréflez des hommes furent privés d'absolution, ayant commis un péché mortel selon le recteur, car ils avaient voté pour les républicains[43].

En 1896, un document indique que les sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen assistaient et soignaient gratuitement les malades de Tréflez à domicile[49].

Hervé Burel écrit vers la fin du XIXe siècle : « Autrefois c'était un petit domestique ou une personne âgée qui s'occupait de garder les moutons. (...) Si un mouton s'échappant du troupeau, malheur à eux (...) car il y avait beaucoup de loups dans le pays ». Il évoque aussi un poseur de chaume, nommé Yvon Beyou, « qui avait du travail autant qu'il en voulait, car à cette époque les maisons couvertes d'ardoises étaient rares »[50].

La Belle Époque

Les paroissiens de Tréflez participèrent nombreux au pèlerinage des écoles libres du au Folgoët, qui servit aussi de lieu de protestation contre la fermeture des écoles privées congréganistes. Le journal La Lanterne de Boquillon écrit : « En tête des habitants de Tréflez, derrière le cortège, vient M. Pichon, sénateur, maire de la commune »[51]. Le sénateur Pichon prit aussi la tête d'un mouvement de protestation des maires du Finistère contre la surveillance du clergé à propos de l'emploi par celui-ci de la langue bretonne imposée par une circulaire ministérielle[52], mais bien que vigoureusement hostile à la politique anticléricale d’Émile Combes, il joua un rôle modérateur lors des violents incidents qui en 1902 marquèrent le renvoi des religieuses de leurs écoles, notamment à Ploudaniel, Saint-Méen et Le Folgoët où enseignants, parents et villageois s’étaient barricadés dans les écoles[42].

Le , Segalen, vicaire à Tréflez, fait partie des 31 prêtres du diocèse de Quimper dont les traitements[53] sont retenus par décision du gouvernement Combes « tant qu'ils ne feront pas emploi de la langue française dans leurs instructions et l'enseignement du catéchisme » car ils utilisaient le breton[54].

Répondant en 1904 à une enquête de l'inspection académique, un instituteur de Tréflez écrit que « les neuf-dixièmes des habitants parlent ou comprennent assez bien le français », même s'ils s'expriment couramment en breton[55].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Tréflez porte les noms de 63 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : parmi eux 5 (Joseph Caradec, Jean Carré, Auguste Chadaillat, Jean Quélennec, Goulven Roudaut) sont morts en Belgique ; 1 (Yves Allain-Launay, décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre) est mort en Serbie dans le cadre de l'expédition de Salonique ; deux (Antoine Bescond, Yves Roué) sont des marins disparus en mer ; les autres sont décédés sur le sol français dont René Avelot (décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre), Joseph Ily (décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre), Jean Le Borgne (décoré de la Croix de guerre)[56].

L'Entre-deux-guerres

François Pouliquen, recteur de Tréflez entre 1925 et 1954, sous le pseudonyme de « Fanch Couer », assura la partie agricole et bretonnante du journal Courrier du Finistère, dirigé par René Cardaliaguet ; il jouissait d'une fameuse réputation vers le milieu du XXe siècle : « véritable « roi » de la paroisse (« maître de tout »), et donc du village, monarque flamboyant, autoritaire, malin, hâbleur, vaniteux même, mais réellement bon quoique pas toujours équitable »[57] ; pendant la Seconde Guerre mondiale, il eut dans l'ombre une activité résistante.

Politique et administration

Démographie

Évolution démographique

Chiffres récents (publiés par la communauté de communes de Morlaix) :

- 2002 : 8 naissances et 9 décès ;

- 2003 : 7 naissances et 12 décès ;

- 2004 : 7 naissances et 16 décès ;

- 2005 : 12 naissances et 13 décès ;

- 2006 : 10 naissances et 9 décès ;

- 2007 : 17 naissances et 9 décès ;

- 2008 : 12 naissances et 14 décès ;

- Célibataires : 30,6 % de la population ;

- Couples mariés : 55,5 % de la population ;

- Divorcé(e)s : 3,9 % de la population ;

- Veufs / veuves : 10 %.

Évolution du rang démographique

En 2017, Tréflez était la 188e commune du département en population avec ses 958 habitants (territoire en vigueur au ), derrière Saint-Jean-Trolimon (187e avec 962 habitants) et devant Mahalon (189e avec 957 habitants).

Superficie

15,76 km2.

Données économiques

- Le taux de chômage en 2007 était de 7,4 % et, en 1999, il était de 9 %.

- Les retraités et les préretraités représentaient 24,2 % de la population en 2007 et 29 % en 1999.

- Le taux d'activité était de 75,3 % en 2007 et de 65,2 % en 1999.

Patrimoine

- L'église paroissiale Sainte-Ediltrude, dédiée à sainte Ediltrude[79] ; reconstruite en 1726, son clocher à galerie de style Beaumanoir date de 1776.

- La fontaine Saint-Ediltrude, appelée aussi localement fontaine Santez Ventroc[80] : elle est située au lieu-dit Coz-Illis ; datant du XVIIIe siècle, elle est invoquée pour les maux de ventre, les rhumatismes et on faisait boire son eau aux enfants tardant à marcher.

- La chapelle Sainte-Anne, située dans le cimetière.

- La chapelle Saint-Guévroc (saint Guvroc), abandonnée à la fin du Moyen Âge, dégagée du sable des dunes de Keremma en 1871-1872[1], fut restaurée entre 1895 et 1897.

- La stèle christianisée de saint Guvroc.

- Le manoir de Coat Lez, à l'abandon.

L'église paroissiale Sainte-Ediltrude.

L'église paroissiale Sainte-Ediltrude. La chapelle Saint-Guévroc.

La chapelle Saint-Guévroc. La stèle christianisée de saint Guvroc.

La stèle christianisée de saint Guvroc.

Événements

- Pardon de Tréflez, chaque année le .

- Nuit des étoiles[81].

- Concours de pêche, chaque année une édition en juillet et une édition en août (parking d'Enez Vian - ancien poste de secours).

Vie associative

- Association des plaisanciers.

- Amicale des maquettistes de la Côte des Légendes.

- Comité de jumelage.

Personnalités liées à la commune

- Armand Rousseau (-), polytechnicien, ingénieur, homme politique, gouverneur de l'Indochine française, né à Tréflez.

- Pierre Pronost (1861-1909), poète.

- Pierre Demargne (1903-2000), archéologue, membre de l'Institut, est inhumé à Tréflez.

- Jean Charbonnel (1927-2014), homme politique français.

- Pierre Lelong, né le , homme politique français.

- Bruno Madinier, né le , acteur.

- Pierre Pincemaille (1956-2018), musicien français, est inhumé dans le nouveau cimetière.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

Références

- René Sanquer, Les fouilles de la chapelle Saint-Guévroc en Tréflez (Finistère), "Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France", 1982, consultable http://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_1982_num_1978_1_8715

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Brignogan - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Tréflez et Plounéour-Brignogan-plages », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Village au sens restreint et non de l'ensemble du territoire paroissial ou administratif breton

- Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620, lire en ligne), p. 222

- « Tréflez : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Plouescat) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Daniel Miorcec de Kerdanet, « Le château d'Ausoche », dans Le lycée armoricain, (lire en ligne).

- "Bulletin de la Société archéologique, historique littéraire & scientifique du Gers", juillet 1984, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6576762q/f93.image.r=Tr%C3%A9flez?rk=1759665;2

- René Kerviler, "Répertoire général de bio-bibliographie bretonne", livre premier, "Les bretons", 1886-1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6116498p/f176.image.r=Coatlez?rk=386268;0

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 1, 1890, consultable https://fr.wikisource.org/wiki/Nobiliaire_et_armorial_de_Bretagne/B

- Joseph-Marie de Kersauson de Pennendreff, "Histoire généalogique de la maison de Kersauson", 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55649073/f208.image.r=Lanarnuz?rk=21459;2

- Gustave Chaix d'Est-Ange, "Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle", tome 2, 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111995g/f305.image.r=Lanarnuz?rk=85837;2

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Antoine Favé, « Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIème et XVIIIème siècles) », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, (lire en ligne).

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 4, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist04og

- Armand René du Châtellier, "Brest et le Finistère sous la Terreur", 1858, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6569249s/f93.image.r=Tr%C3%A9flez

- Louis-François-Bernard Kerné, "Saint-Joseph, autrefois Bel-Air, maison de repos pour les prêtres âgés et infirmes, à Saint-Pol-de-Léon", 1891, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6112450m/f335.image.r=Tr%C3%A9flez?rk=1866962;0

- "Le clergé séculier dans le Finistère en 1790", https://diocese-quimper.fr/images/stories/bibliotheque/bdha/bdha1941.pdf

- Augustin Tuncq, né le à Conteville (Somme), décédé le à Paris, fut général pendant la Révolution française, voir Le Guennec 1979.

- Le Guennec 1979.

- Louis Jean Népomucène Marie Rousseau, né le à Angerville, officier de Marine français et vétéran des guerres napoléoniennes, socialiste utopique, théoricien du catholicisme social, décédé le à Tréflez

- Paul Meunier, « Keremma, un site, un homme, une famille » [PDF], sur adu-brest.fr.

- Jean Rohou, Catholiques et Bretons toujours ? : essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne, Brest, Dialogues, , 534 p. (ISBN 978-2-918135-37-1).

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 22 janvier 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4686357/f2.image.r=Tr%C3%A9flez

- Jacques Picart, né en 1802 à Taulé, ordonné prêtre en 1827

- Yves Le Gallo, Clergé, religion et société en Basse-Bretagne. De la fin de l'Ancien Régime à 1840, Les éditions ouvrières (lire en ligne).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, (présentation en ligne).

- Henri Fouquerai, "La mère Saint Félix : fondatrice des sœurs de l'Immaculée-Conception de Saint-Méen, 1789-1874", 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9762045c/f105.image.r=Tr%C3%A9flez

- La France charitable et prévoyante : tableaux des œuvres et institutions des départements, numéro 1, 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5802221d/f627.image.r=Bourg-Blanc.langFR

- Hervé Burel (traduction de Nelly Blanchard), "Histor eur famill eus Breïs-Izel" ("Histoire d’une famille de Basse-Bretagne"), Morlaix, Skol Vreizh/CRBC, 2011, 615 p.

- Journal La Lanterne de Boquillon , n° du 5 octobre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6144148z/f17.image.r=Tr%C3%A9flez

- Journal La Croix du 19 novembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2198734/f1.image.r=Tr%C3%A9flez?rk=150215;2 et du 30 novembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k219883g.r=Tr%C3%A9flez?rk=128756;0

- En vertu du Concordat, les prêtres étaient alors payés par l'État

- Journal La Croix no 6064 du 18 et 19 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2199243/f1.image.r=Pouldreuzic.langFR

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Paul Meunier, "Fañch Couer, un recteur en son royaume", éditions Skol Vreiz, 2008

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Luc Capdevila, "Les Bretons au lendemain de l'Occupation", Presses universitaires de Rennes, 1999, consultable http://books.openedition.org/pur/8869?lang=fr

- « Nécrologie : Joseph Cosquer ancien recteur », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Plouescat », Le Télégramme, (lire en ligne).

- Alain Pinvidic, baptisé le à Tréflez, décédé le à Bediez en Tréflez

- Plusieurs Corre possibles : Vincent ou François Corre

- Louis Jules Félix, né le à Eu (Seine-Maritime), enseigne de vaisseau lors de son mariage à Brest en 1816, décédé le à Lannévez en Tréflez

- Jean Marie Le Goff, né le à Tréflez, décédé le à Ty Nevez en Tréflez

- Louis Marie Grignou, né le à Tréflez, décédé le à Leur ar C'halvez en Tréflez

- Jean Marie Corre, né le à Tréflez, décédé le à Goulannou en Tréflez

- Goulven Corre, né le à Coat Lez en Tréflez

- André Cabon, décédé en 2007 à Tréflez

- Louis Pichon, né en 1916 à Keremma en Tréflez, évadé en 1943 pour rejoindre les rangs des Forces françaises libres, membre de l'état-major particulier du général De Gaulle lors de sa présidence, décédé en octobre 2002 à Brest, voir http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20021016&article=5136348&type=ar

- Jean Kerdoncuff, né en 1948 à Plougastel-Daoulas, décédé en juillet 2014 à Bel Air en Tréflez, voir http://www.letelegramme.fr/finistere/treflez/necrologie-deces-de-jean-kerdoncuff-ancien-maire-de-la-commune-31-07-2014-10280828.php

- « Tréflez. Anne Bescond, première maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Sainte Ediltrude est aussi connue sous les noms de Ventroc, Gwentrog, Etheldrède, Audrey d'Ely ([ https://nominis.cef.fr/contenus/SainteAudrey.pdf Sainte Audrey à lire nominis.cef.fr].

- L'église disparue de l'ancienne paroisse de Bréventec lui était dédiée.

- La nuit des Étoiles

Liens externes

Bibliographie

- Louis Le Guennec, Le Finistère monumental, vol. 1 : Morlaix et sa région, (ISBN 2-901935-02-X (édité erroné), BNF 34731095, lire en ligne [PDF])