Taulé

Taulé [tole] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Taulé | |

Le « vieux clocher » de Taulé. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Morlaix Communauté |

| Maire Mandat |

Gilles Creach 2020-2026 |

| Code postal | 29670 |

| Code commune | 29279 |

| Démographie | |

| Gentilé | Taulésiens,Taulésiennes |

| Population municipale |

2 878 hab. (2020 |

| Densité | 98 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 36′ 13″ nord, 3° 54′ 01″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 101 m |

| Superficie | 29,47 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Morlaix (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Morlaix |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de la commune de Taulé |

Géographie

Situation

Taulé fait partie traditionnellement du Pays Pouched, qui se situe entre la Penzé et la Rivière de Morlaix et comprend les communes de Carantec, Henvic, Taulé et Locquénolé. On parle aussi du pays chikolodenn, initialement le nom de la coiffe portée par les femmes de la région de Saint-Pol-de-Léon[1].

Taulé se trouve à la naissance de la presqu'île de Carantec, sur une éminence équidistante des deux rias que sont l'estuaire de la Penzé à l'ouest et la Rivière de Morlaix à l'est, qui se jettent tous les deux dans la Manche. Taulé est situé à 7 km au nord-ouest de Morlaix. Le Donant ou rivière de Pennelé, qui prend sa source dans la commune voisine de Sainte-Sève et se jette dans la Rivière de Morlaix, sert de limite communale au sud-est entre Taulé d'une part, Saint-Martin-des-Champs et Locquénolé d'autre part.

Géologiquement, la commune de Taulé est formée de phyllades bleus, quartzites, schistes et grès, une bande de micaschistes suivant approximativement le cours de la Penzé.

Habitat

Taulé possède un habitat rural dispersé en de nombreux écarts formés de hameaux et fermes isolées. En dehors du bourg, le village le plus connu est celui de Penzé, situé à la naissance de la ria de la Penzé, et à cheval sur les communes de Taulé, Plouénan et Guiclan.

Transport ferroviaire

La ligne ferroviaire de Morlaix à Roscoff, mise en service le par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest desservit Taulé, (Halte de Bel-air et gare de Taulé-Henvic), Henvic (halte de kerrichard), Kerlaudy, franchissant la Penzé par le viaduc de la Penzé. Bien que les quais des gares d'arrêt soient toujours en place, ces gares ne sont plus desservies depuis 1981, les trains TER qui y circulent chaque jour, ne desservent plus que Saint-Pol-de-Léon et Roscoff. Autrefois, le train en provenance de Morlaix, s'arrêtait au lieu-dit Bel-Air, au passage à niveau; mais également à la gare de Gare de Taulé-Henvic située au nord de la commune.

Dans le cadre du schéma de déplacement du pays de Morlaix, un projet de Tram-Train est à l'étude par la Communauté de Communes du Pays Léonard, qui verrait le retour des arrêts aussi bien à Taulé, qu'à Henvic, ou encore Plouénan.

Transport routier

Aujourd'hui, la commune est desservie par les transports scolaires par car (réseau « BreizhGo »).

Urbanisme

Typologie

Taulé est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Morlaix, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 24 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[5] - [6].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[7]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[8] - [9].

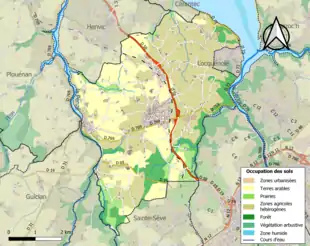

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (84,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (45,6 %), terres arables (31,3 %), forêts (10,4 %), prairies (6,8 %), zones urbanisées (5,5 %), zones humides côtières (0,3 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Toponymie

Attesté sous les formes Taulai en 1128, Taule en 1353 et Guictaule en 1398, Gwi- spécifiant qu'il s'agit du bourg et non pas de la paroisse dans on ensemble, Taulle en 1516, et enfin Tolle en 1630[12].

Taole en breton[12].

Le nom de la localité est probablement issu d'un toponyme roman en -acum, indiquant l'existence d'une enclave romane jusqu'au Moyen-Âge[12].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Une fortification protohistorique de l'âge du fer se trouve à Castel-an-Trebez[13]. C'est un éperon barré qui servait de refuge aux populations tribales de l'époque en cas de danger momentané. Ce lieu, dont le nom breton signifie en français "château du trépied" car il est situé sur une colline fortifiée en forme de triangle dominant la confluence de la Pennélé[14] avec la Rivière de Morlaix, servit encore de site défensif pendant le Moyen Âge, par exemple au XIIe siècle lorsque Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II d'Angleterre, tenta de s'approprier la Bretagne aidant son fils Geoffroy II à devenir duc de Bretagne ; en 1166, Castel-an-Trebez, ainsi que les places fortes voisines de Lesneven et de Castel-Paul (Saint-Pol-de-Léon) furent conquises par Henri II Plantagenêt avant d'être repris temporairement par le vicomte Guyomarch IV de Léon. Après de nombreux combats qui opposent Guyomarch IV de Léon au duc de Bretagne Conan IV et ses alliés anglais (dont la lourde défaite de Croas-Mélar près de Commana en 1171), la forteresse de Castel-an-Trebez est finalement démantelée en 1172. Des vestiges subsistent toutefois, encore discernables sur place, en particulier le chemin de ronde[15].

Moyen Âge

Henvic et Carantec étaient deux trèves dépendant de la paroisse de Taulé[16].

Au XVIIe siècle, la seigneurie de Penhoët, sise en Saint-Thégonnec, s'étendait alors sur huit paroisses : Saint-Thégonnec, Taulé, Plouvorn, Plougar, Guiclan, Pleyber-Christ, Plounéour-Ménez et Commana[17].

L'époque moderne

Au XVIIe siècle, la châtellenie de Daoudour (qui avait appartenu avant sa scission à François III de Kergroadès[18], époux de Gilette de Quélen[19]) est subdivisée en deux juridictions : celle de "Daoudour-Landivisiau", dite aussi "Daoudour-Coëtmeur", qui avait son siège à Landivisiau et comprenait Plouvorn et ses trèves de Mespaul et Sainte-Catherine, Plougourvest et sa trève de Landivisiau, Guiclan, Saint-Thégonnec, Guimiliau, Lampaul-Bodénès, Pleyber-Christ, Commana et sa trève de Saint-Sauveur, Plounéour-Ménez et pour partie Plouénan ; et celle de "Daoudour-Penzé", qui avait son siège à Penzé et comprenait Taulé et ses trèves de Callot, Carantec, Henvic et Penzé, Locquénolé, Saint-Martin-des-Champs et sa trève de Sainte-Sève[20].

La sacristie de Taulé abrite une réplique (l'original est désormais au musée de l'Armée à Paris) d'un étendard en forme de gonfanon qui porte les armes accolées de la Pologne et de la France ; cette bannière (« un étendard de damas cramoisy brodé de fleurs de lys d'or en bosse, au milieu duquel sont aussy en brodure d'or les armes du Roy et de la Reine »[21] ) en l'honneur de Notre-Dame de Callot a été offerte le à la paroisse de Taulé[22] par messire Thomas-Charles De Morant, comte de Penzé et maître de camp du régiment des dragons de la Reine Marie Leszczynska, d'origine polonaise et épouse du roi de France Louis XV.

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Taulé de fournir 86 hommes et de payer 564 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[23].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Taulé vers 1778 :

« Taulé, à deux lieues deux-tiers de Saint-Pol-de-Léon, son évêché (...) et à une lieue et demie de Morlaix, sa subdélégation. Cette paroisse relève du Roi, ressortit à Lesneven et compte 5 000 communiants[24], y compris ceux de Carentec et de Henvic, ses trèves. Le territoire est très bien cultivé et fertile en toutes sortes de grains. La haute justice de Penhoat appartient à M. de Kerouarts. Les maisons nobles de l'endroit sont La Valoc, Le Fransic, Ker-Omnès, Châteaumen, Chastelenec, Coët-Blouchou, Coëtidual, Le Crech, Cosquerven, Cosquermeur, Quistillic, Le Vieux-Châtel, Feuntenspeur, Kervesec, Le Front, Goasquelen, Goëzou, Guernisac, Kerangoaguet, Kerbrigent, Kerassel, Kerdanet, Kergadoret, Kerhallic, Kerunan, Kerilli, Les Crech, Le Menec, Mahé-Kermorvan, Pensez, Le Timen, Pensornou, Poulconquet, Lesireur ; cette dernière porte pour devise : « Dieu me tue[25] ». »

La Révolution française

Les deux députés représentant les paroisses de Taulé, Henvic et Carantec, lors de la rédaction du cahier de doléances de la sénéchaussée de Lesneven le , étaient Hervé Jacques et François Calvez[26]. Dans le cahier de doléances rédigé, la paroisse de « "Tolé" ([Taulé]) demande que toutes les terres incultes soient défrichées dans un délai fixe, faute de quoi il serait permis aux riverains et autres personnes de bonne volonté d'en profiter irrévocablement, à la charge d'une redevance annuelle de cinq sous par journal de 80 cordes, suivant la coutume, observant ce qui est prescrit en pareil cas »[27].

Élien, curé constitutionnel de Henvic et ancien moine Récollet du Monastère de Saint-François de Cuburien réclama l'éloignement des anciens prêtres non jureurs de Henvic en 1792[28]. Hervet, prêtre de Taulé, prêtre réfractaire, s'exila en Espagne pendant la Terreur[29].

Le , 120 gardes nationaux, 120 volontaires, une brigade de gendarmerie et une compagnie d'artillerie avec deux canons arrivèrent à Henvic et Taulé pour fermer les églises, descendre les cloches (destinées à être fondues) et arrêter les prêtres réfractaires, que d'ailleurs ils ne trouvèrent pas[30].

Taulé fut concerné par les troubles liés à l'insurrection du Léon contre le gouvernement révolutionnaire en [31].

En 1799, dans le canton de Taulé, il n'y a pas d'école primaire car « l'esprit public (...) ne veut point des principes républicains » écrit la municipalité[32].

Le village de Penzé

Notre-Dame de Penzé est une très ancienne chapelle « existant depuis les temps les plus reculés » dit une supplique de 1740. Par un acte du , le sieur de Kerampovost céda ses droits de tombe et de prééminence en cette chapelle au sieur de Kerguz[33].

Le hameau (« village » en Bretagne) de Penzé a longtemps été plus peuplé que le bourg de Taulé. Situé au fond de la ria de la Penzé, à la limite de la navigabilité (à marée haute) et dernier pont permettant le franchissement de la Penzé (avant la construction du pont de la Corde), c'était un port et un bourg animé : « Les foires de Penzez [Penzé], au nombre de treize par an, sont les plus importantes qui se tiennent dans l'arrondissement de Morlaix. Elles existent depuis un temps immémorial et elles sont situées sur un point particulièrement choisi pour satisfaire à la fois les besoins du producteur et de l'acheteur. Malheureusement jusqu'à ce jour, l'insuffisance du champ de foire avait amené un grand inconvénient : c'est que la foire se tenait sur la route impériale no 169. Ces jours de foire, la circulation devient des plus difficiles et des plus dangereuses sur cette route si impoertante et si fréquentée »[34]. C'est la raison pour laquelle la municipalité de Taulé, arguant de l'impossibilité de trouver un nouveau champ de foire approprié à Penzé même, demande en 1865 le transfert des foires au bourg de Taulé, ce que refuse le conseil général du Finistère.

Fin XIXe la construction de 67 écoles de hameaux a été autorisée dans le Finistère par deux décrets :

- Le décret du qui a délégué une subvention pour 18 écoles de hameaux sur l'arrondissement de Quimperlé ; toutes ont été bâties.

- Le décret du qui a délégué une subvention pour 50 écoles de hameaux sur les quatre autres arrondissements du département (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper) à choisir dans les communes « dont le territoire est le plus étendu et les ressources les plus restreintes » ; 49 ont été bâties dont 1 à Taulé (Penzé)[35].

La tradition du Pardon

Selon un témoignage du recteur de Locquénolé datant de 1803, le jour de l'Ascension, date du Pardon de Locquénolé, les paroissiens de Taulé se joignaient à ceux d'Henvic et de Carantec, portant les reliques de leurs saints patrons. Le dimanche suivant, jour de l'assemblée d'Henvic, ces mêmes reliques y étaient portées de la même manière, ainsi qu'à Taulé le dimanche de la Trinité et le jour de la Saint-Pierre[36].

L'hôpital de Taulé

L'hôpital de Taulé, fondé en 1870, d'une capacité d'accueil de 15 lits, desservi par les sœurs du Saint-Esprit, recevait les malades de la commune, les indigents gratuitement, les autres moyennant une indemnité de 1,50 franc par jour et des malades de la commune de Guiclan pour qui deux lits avaient été fondés[37].

La vie agricole vers le milieu du XIXe siècle

Selon des statistiques agricoles publiées en 1849 et concernant selon les productions des années comprises entre 1836 et 1846, la répartition de l'occupation des terres est alors la suivante : pour une superficie totale de 2 947 ha, la commune possédait 1 357 ha de terres arables, 1 133 ha de landes et bruyères, 111 ha de bois, taillis et plantations, 81 ha de prairies naturelles, 3 ha de marais et étangs ; la commune possédait alors 15 moulins en activité, dont « le beau moulin, modèle américain, de M. Desbordes, à Penzé ». Les paysans de Taulé cultivaient à l'époque 271 ha d'avoine, 271 ha de froment, 204 ha d'orge, 57 ha de seigle, 109 ha de sarrasin, 1 076 ha d'ajoncs d'Europe, 23 ha de lin, 5 ha de chanvre, 41 ha de navets, betteraves, carottes et choux (dont 27 ha de navets), 203 ha de trèfle, 68 ha de pommes de terre, 95 ha restant en jachère, et élevaient 632 chevaux (78 mâles, 392 juments, 162 poulains et pouliches), 640 bovins (dont 500 vaches), 500 porcs, aucun ovin ni caprin, 674 poules et 78 coqs, 130 canards, 24 oies, et possédaient 150 ruches à miel. En 1836, la population agricole est de 2 892 personnes, soit 95,5 % de la population communale totale qui était alors de 3 027 habitants[38].

Le , par un codicille à son testament, Marie-Anne Le Gac de Lansalut, qui habitait le château de Kerriou en Locquénolé, lègue, outre ses dons en faveur de Locquénolé, trois cents francs pour les pauvres de Taulé[39].

Le pourcentage de conscrits illettrés à Taulé entre 1858 et 1867 est de 53 %[32].

La dispute avec Carantec à propos de la récolte du varech

Avant 1789, les trois communes de Taulé, Carantec et Henvic « ne faisaient qu'une seule communauté, une seule paroisse, et par conséquent leurs habitants jouissaient au même titre du droit de récolter le varech, dans l'étendue des terres de la paroisse. Par suite de la création des trois communes, celle de Carantec était seule riveraine de la mer. Néanmoins les habitants des communes de Taulé et d'Henvic avaient longtemps continué à jouir de la récolte du varech. Mais la commune de Carantec ayant soutenu qu'elle seule y avait droit, les deux autres communes l'avaient assigné devant le tribunal de Morlaix ». Après maintes péripéties judiciaires (le tribunal de Morlaix donne tort à Carantec) et administratives, le Conseil d'État tranche finalement que la récolte du goémon doit se faire sous la surveillance et l'autorité de l'administration et que c'est à elle qu'il appartient de régler, conformément aux usages, l'exercice de l'abandon fait aux habitants des communes riveraines[40].

À la suite d'une enquête organisée par une circulaire du du préfet du Finistère, le conseil municipal de Taulé répond (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Il est d'usage que ceux qui ne se servent que de paniers aient la liberté de commencer avant ceux qui emploient des chevaux et des voitures[41]. »

Une célèbre affaire criminelle

Le , Françoise Jaffrès, veuve Tanguy, et sa fille Jeannie, 38 ans, sont découvertes assassinées et les économies de cette dernière ont disparu. Yann Combot, après avoir été dans un premier temps suspecté, puis relâché, est finalement accusé du double meurtre qu’il finit par reconnaître. Le , il est condamné à mort par la Cour d’assises du Finistère. En prison, il se convertit et exprime des regrets sincères et profonds, mais est finalement guillotiné publiquement le sur la place Saint-Nicolas de Morlaix[42].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Taulé porte les noms de 102 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 7 au moins sont des marins disparus en mer et deux au moins sont morts sur le front belge, l'un (Christophe Le Roux[43]) à Rossignol lors de la Course à la mer le , l'autre (Hervé Gallic) le à Roulers (Belgique) ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français[44].

L'Entre-deux-guerres

La famille de Lansalut était propriétaire de presque la moitié des fermes de Taulé dans la décennie 1920[45].

La coutume était alors, dans chaque quartier et chaque ferme, de récolter au mois d'août quatre ou cinq gerbes de diverses céréales, surtout blé ou avoine, au profit de l'église. C'était une façon de percevoir le denier du culte[45].

Hervé Puill[46] témoigne ainsi de l'évolution de la langue parlée à Taulé :

« (...) Le catéchisme s'enseignait alors en breton, au moins aux enfants de la campagne, car il était déjà en français pour les enfants du bourg. L'Église était moins hostile à la langue bretonne que ne l'était l'école laïque : jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale c'est en breton que les sermons étaient généralement prononcés. (...) Le français à l'école, le breton à l'église et à la maison, on utilisait couramment les deux langues, mais il ne fallait pas confondre ni les moments ni les lieux ! À l'école, personne n'avait le droit de parler breton. Pourtant c'était la seule langue que je connais lorsque j'y suis arrivé[47]. »

La Seconde Guerre mondiale

Selon le monument aux morts de Taulé, 24 personnes originaires de Taulé sont mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, à titre d'exemples : François Priser[48], décédé le à Ostende (Belgique), Guillaume Penven[49], quartier-maître armurier, victime du naufrage du dragueur de mines YMS-77 dans le chenal de Marseille à Sète le . Jean-Marie Coat[50], est mort en déportation au camp de concentration de Buchenwald le [44].

Six aviateurs britanniques, victimes d'un combat aérien, leur avion Whitley n° Z6579 ayant été abattu lors d'une patrouille anti-sous-marine par un avion chasseur allemand le à Kerollac'h, sont inhumés dans le carré militaire du cimetière de Taulé[51].

L'après-Seconde-Guerre-mondiale

La prédication en breton a cessé à Taulé en 1948[32].

Bernard Puill, dans son livre Soazic et Hervé, paysans bretons, a livré le témoignage de ses parents sur la vie des paysans de Taulé pendant l'Entre-deux-guerres et l'après-Seconde-Guerre-mondiale. Avant le statut du fermage de 1946, les fermiers « étaient à la merci des pressions des propriétaires. Ceux-ci ne craignaient pas d'en abuser, cela expliquait (...) que tous les ans, le , il y eût un véritable cortège de charrettes et de bétail.(...) À la Saint-Michel, en effet, les baux arrivaient à leur terme. (...) Outre le montant du fermage, (...) [le fermier devait] aussi au propriétaire un certain nombre de journées de travail gratuit, [par exemple] trois jours de charrue (homme, cheval et matériel), un homme chaque jour pendant la durée des foins ». D'autres corvées pouvaient exister comme débarder du bois, voire nourrir le chien du propriétaire. Ce dernier pouvait en toute liberté chasser sur les terres de son fermier sans faire attention aux cultures qu'elles portaient et les rapports entre le fermier et son bailleur étaient quasi-féodaux. L'avènement du statut du fermage, à l'initiative de Tanguy-Prigent, instaura le renouvellement automatique des baux et limita les clauses de résiliation à l'initiative du bailleur[52].

Les paysans étaient aussi astreints à un système de corvées, en guise d'impôt local payable en prestations de travail :

« Jusque vers 1955, nous devions aussi environ deux journées de travaux de voirie à la commune. La durée de la prestation était moindre si nous fournissions les chevaux et du matériel, comme des tombereaux. C'était une façon de s'acquitter en nature des impôts locaux, et cette obligation était généralement exécutée l'hiver car c'était une saison creuse pour les travaux des fermes. Il s'agissait essentiellement de curer les fossés ou d'empierrer les chemins vicinaux. (...) Tous les paysans d'un secteur de la commune travaillaient ensemble en cette occasion, sous la direction d'un employé communal, çà pouvait faire des chantiers relativement importants[52]. »

Le même auteur décrit ainsi l'évolution récente du paysage en raison de l'exode rural :

« Le paysage (...) est en train d'évoluer car toutes les parcelles difficiles à cultiver repartent à la friche. C'est le cas de la plupart des prairies et, bien sûr, des garennes en pente que les uns et les autres avaient pu défricher quand la terre était rare. Maintenant il y a presque trop de terres pour les rares jeunes qui veulent encore s'installer comme agriculteurs[52]. »

Deux soldats originaires de Taulé (R. Laviec et H. Person) sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie[44].

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[53]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[54].

En 2020, la commune comptait 2 878 habitants[Note 3], en diminution de 3,55 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Commentaire : Taulé a connu un accroissement démographique dans la première moitié du XIXe siècle (+ 542 habitants entre 1793 et 1851, soit + 22 % en 58 ans), atteignant sa population maximale en 1851 avec 3037 habitants. La population stagne pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, ne connaissant que de faibles évolutions en dents de scie. Les deux premiers tiers du XXe siècle voient la population décliner, surtout entre 1946 et 1968 (- 603 habitants en 22 ans) en raison d'un exode rural important, le recensement de 1968 étant celui du minimum démographique pour Taulé, la population étant alors inférieure de 226 habitants à celle de 1793. Par contre la période 1968-2008 a vu la reprise d'une croissance démographique importante, la population gagnant 626 habitants en 40 ans, même si la population communale reste inférieure au niveau atteint à la fin du XIXe siècle.

Depuis 1968 au moins (peut-être avant), la commune voit sa population croître par immigration nette, le solde migratoire étant toujours positif (le record étant atteint entre 1975 et 1982 avec un rythme moyen annuel d'immigration nette qui atteint + 1,9 % l'an (le mouvement s'est ralenti depuis, + 0,7 % l'an entre 1999 et 2008 par exemple) alors que le solde naturel reste négatif pendant toute cette période (- 0,2 % l'an entre 1999 et 2008 par exemple); en 2009 Taulé a enregistré 36 naissances et 52 décès. Ceci est dû à la situation littorale et péninsulaire de Taulé qui entraîne pour partie une immigration de retraités, qui l'emporte sur l'immigration de jeunes actifs liée à la périurbanisation qui existe certes en raison de la proximité de villes comme Morlaix, Saint-Pol-de-Léon et Roscoff, mais qui reste modeste. La structure par âges de la population montre d'ailleurs une population relativement âgée : les 65 ans et plus formaient en 2008 21,7 % de la population communale contre 18,1 % seulement pour les 0 à 19 ans[57].

Le parc immobilier de Taulé est pour l'essentiel récent (en 2008, 28 % seulement des logements étaient antérieurs à 1949), les nouveaux logements étant au nombre de 359 pour la période 1975-1989, même si le rythme des nouvelles constructions s'est ralenti depuis (234 entre 1990 et 2005). Il était constitué en 2008 à 95 % de maisons individuelles et à 87,6 % de résidences principales[58].

Politique et administration

Le canton de Taulé regroupait les communes de Carantec, Guiclan, Henvic, Locquénolé et Taulé, il fut supprimé en 2015 après le redécoupage.

Monuments et sites

L'église Saint-Pierre

La construction débuta le et fut terminée en . Le clocher de cette église possède quatre cloches (Mib ; Fa ; Sol ; Sib). Construite selon les plans d'Ernest Le Guerranic et de style néogothique, elle supporte un clocher de type Kreisker.

Taulé : l'église paroissiale Saint-Pierre.

Taulé : l'église paroissiale Saint-Pierre.

La chapelle Saint-Herbot

Il s'agit d'un édifice rectangulaire sans clocher datant de 1526. Saint Herbot naquit en Grande-Bretagne et séjourna à l'emplacement de l'actuel bourg de Berrien avant de se fixer à Saint-Herbot. Considéré comme protecteur du bétail, il a inspiré le dicton breton : « Saint Herbot, aman leiz ar ribot » (« Saint Herbot, du beurre plein la baratte »). Cet édifice fut donné à la paroisse par dame Guillemette de Quelen en 1629 pour servir de cimetière aux pestiférés. Elle abrite les statues de saint Herbot et de saint Avertin ainsi qu'un crucifix. Restaurée en 1987 sous l'impulsion de l'association saint Herbot, cette chapelle, située rue Michel-Le Saout, reçoit plusieurs fois par an des expositions de peinture.

Les châteaux de Lannigou

L'ancien château de Lannigou ou « Lannigou neuf » (1881), édifié en 1881 par Ferdinand Cazin d'Honinctum (ou Honinctun). Cet édifice remplace un autre manoir, appelé aujourd'hui « ferme de Lannigou » et érigé vers 1840 par Auguste Cazin d'Honinctum. Ces édifices ont été construits sur des terres ayant appartenu à la famille Guicaznou au XVIe siècle, puis à Guy Balavesne (en 1668).

Propriété successive des familles Guicaznou (au XVIe siècle), il passe par succession à Guy Balavesne, maire de Morlaix en 1668, François Drillet, bailli de Morlaix en 1750 (sieur de Penamprat et époux de Anne Laurence Guillotou), Sébastien-René Drillet, bailli de Morlaix et de Lanmeur (fils des précédents et époux de Guillemette Bernard de Basseville), Jean Baptiste Drillet (fils des précédents et promu capitaine en 1789) et Cazin d'Honincthun (à la suite du mariage de Victoire Drillet avec Auguste Cazin de la Trésorerie, dont le nom, devint en 1863, Cazin d'Honincthun).

Auguste Cazin d'Honincthun fit construire, vers 1840, une autre demeure connue sous le nom de « vieux Lannigou ».

Les deux Lannigou - « Lannigou neuf » et le « vieux Lannigou » - ont été édifiés sur des terres qui appartenaient au XVIe siècle aux familles morlaisiennes Guicaznou puis Ballavesne. Le château est surmonté d'une tour quadrangulaire qui comporte une chapelle.

La fontaine Stivell ar Vuhez

Elle est située devant la mairie.

Sports

- Club de tennis de table Taulésien.

- US Taulé Handball.

Musique

- Groupe de Fest-noz « Kepelledro ».

- École de musique « Lez'Arts Joyeux ».

Littérature

- Pierre Zaccone a écrit une nouvelle Le vannier de Taulé[65] en 1860. C'est l'histoire d'un paysan originaire de Commana venu vivre à Taulé après avoir épousé une fille du pays prénommée Maharite et condamné injustement pour avoir incendié sa ferme, également auberge, située sur la route de Morlaix à Saint-Pol-de-Léon. Revenu après des années de bagne vivre à Taulé, mais désormais mal vu par la population locale qui le tient en suspicion, surnommé le « païen » et exerçant la profession de vannier, il est finalement innocenté peu avant sa mort.

Personnalités liées à la commune

- Famille Balavenne de Kerlan-Lestrézec, Balavenne de Leshildry et Kernonen, alias Balavoine, négociants, armateurs, consul, maire de Morlaix, jurat et gouverneur du château du Taureau ; famille descendante et héritière de Jacquette de Bretagne, fille du duc Arthur III de Bretagne ; grands propriétaires terriens, ils possédèrent notamment les domaines de Lannigou et de Lannuguy en Taulé ;

- Silvie-Charlotte de Rosmar, née le , file de messire Jean-Louys de Rosmar, chevalier et de Jacquette-Renée Le Lart du Roz (décédée le ), épousa le Charles-Robert, comte de Saisy de Kerampuil, conseiller au Parlement de Bretagne et lui apporta « les belles terres et châteaux de Runego et du Roz, et des biens considérables. Elle fut la dernière de sa noble race » et mourut au château de Kerampuil en Saint-Quijeau le [66] ;

- Jean-Marie de Penguern (1807-1856), collecteur de chants bretons ;

- Jean Carrelet de Loisy (14 février 1916 à Taulé - mort au combat le 23 novembre 1944 à Mulhouse) est un lieutenant français, premier officier français qui ait eu l’honneur d’atteindre le Rhin en 1944 et qui s'est particulièrement distingué lors de la participation à la libération de la ville de Mulhouse. Il a été choisi comme parrain de la promotion 2007-2010 de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr.

- José Bellec, haut fonctionnaire et résistant.

- Annick Cojean, journaliste française, écrivain et animatrice de télévision.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- bleuniadur, « Costume Chicoloden de Saint Pol de Léon en 1900 », sur blog.com, Bleuniadur actualités, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620, lire en ligne), p. 217 ; 484

- Inventaire Général du Patrimoine Culturel, « Site archéologique de Castel-an-Trébez : éperon barré, Forêt de Lannigou (Taulé) », sur patrimoine.region-bretagne.fr, (consulté le )

- Affluent de rive gauche de la Rivière de Morlaix, la Pennélé a sa source dans la commune de Sainte-Sève

- Inventaire Général du Patrimoine Culturel, « Chemin de ronde, Castel-an-Trébez, Forêt de Lannigou (Taulé) », sur patrimoine.region-bretagne.fr, (consulté le )

- Registre des aveux de la Principauté du Léon, cité par l'Abbé Kerbiriou, "La vie et l'organisation du clergé paroissial dans le Léon à la veille de la Révolution" par Bulletin diocésain d'Histoire et d'Archéologie, 1924, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729760q/f231.image.r=Taul%C3%A9.langFR

- Arthur de La Borderie, "La vicomté ou principauté du Léon", Revue de Bretagne et de Vendée, 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207871k/f114.image.r=Roche.langFR

- François III de Kergroadès, décédé le à Taulé

- Gilette de Quélen, décédée le au manoir de Kernéguez, paroisse Saint-Mathieu à Morlaix

- Arthur de La Borderie, Les grandes seigneuries de Bretagne. La vicomté ou principauté de Léon, "Revue de Bretagne et de Vendée", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207871k/f108.image.r=Daoudour?rk=21459;2

- Assemblée des 12 délibérans de la paroisse de Taulé en date du dimanche 13 avril 1749, cité par H. Bourde de la Rogerie, "Notes sur une ancienne bannière conservée dans l'église de Taulé", Bulletin d la Société archéologique du Finistère, 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207696j/f187

- La trève de Carantec, dont faisait partie l'Île Callot, dépendait alors de la paroisse de Taulé

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", volume 4, Nantes, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist04og

- J. Madival et E. Laurent, "Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises" , imprimé par ordre du Corps législatif. 1re série, 1787-1799, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k480097g/f496.image.r=Locquenole.langFR

- J. Madival et E. Laurent, "Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises" , imprimé par ordre du Corps législatif. 1re série, 1787-1799, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k480097g/f502.image.r=Locquenole.langFR

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, tome 35, J.Plihon et L.Hervé, 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58161487/f150.image.r=Henvic.langFR

- Abbé Coutrarty, "Quelques renseignements sur les prêtres du Finistère exilés en Espagne", Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie, 1926, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729760q/f260.image.r=Loperhet.langFR

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, [ (ISBN 978-2-918135-37-1)]

- Abbé Peyron, Documents touchant l'insurrection du Léon en mars 1793, Lafolye frères, Vannes, 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5656046p/f56.image.r=Taul%C3%A9.langFR

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, [ (ISBN 978-27373-3908-0)]

- Chanoine Paul Peyron, "Antiquité de Morlaix", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1917, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207722x/f281.r=Taul%C3%A9.langFR

- Rapports et délibérations du conseil général du Finistère, 1865, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5564449q/f278.image.r=Taul%C3%A9.langFR

- Marie-Paule et Bernard Kernéis, Les écoles de hameaux : deux programmes d' envergure à la fin du XIXe siècle dans le Finistère, revue "Le Lien", Centre généalogique du Finistère, n° 151, septembre 2019. Site des auteurs http://www.roch-gad.eu

- Lettre du recteur de Locquénolé, M. Couffon à Claude André le 2 floréal an XI, cité par abbé Kerbiriou, "La vie et l'organisation du clergé paroissial dans le Léon à la veille de la Révolution" par Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie, 1924, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729760q/f204.image.r=Taul%C3%A9.langFR

- La France charitable et prévoyante : tableaux des œuvres et institutions des départements, numéro 1, 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5802221d/f625.image.r=Bourg-Blanc.langFR

- Jean-Marie Éléouet, Statistique agricole générale de l'arrondissement de Morlaix, imprimerie de J.-B. Lefournier aîné (Brest), 1849, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257176/f2.image.r=bovins.langFR

- Abbé Kerbiriou, "La vie et l'organisation du clergé paroissial dans le Léon à la veille de la Révolution" par Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie, 1924, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729760q/f270.image.r=Taul%C3%A9.langFR

- Léon Aucoc, "Des sections de commune et des biens communaux qui leur appartiennent", 1864

- Antoine Favé, Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIe et XVIIIe siècles), "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f196.image

- Lénaïg Gravis, "Les grandes affaires criminelles du Finistère", De Borée éditions, 2008 [ (ISBN 978-2-84494-808-3)]

- Christophe Le Roux, né le 3 avril 1887 à Taulé, marsouin au 2e régiment d'infanterie coloniale. Un homonyme, Christophe Le Roux, né le 13 avril 1891 à Taulé, sapeur au 6e régiment du génie, est disparu le 27 mai 1918 à Vendresse-et-Troyon (Aisne)

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=29279&dpt=29&idsource=14779&table=bp03

- Bernard Puill, "Soazig et Hervé, paysans bretons", éditions Le Télégramme, 2003, (ISBN 2-914552-94-7).

- Hervé Puill, né le 10 avril 1908 à Taulé

- Témoignage d'Hervé Puill, cité par son fils Bernard Puill dans "Soazig et Hervé, paysans bretons", éditions Le Télégramme, 2003, [ (ISBN 2-914552-94-7).

- François Priser, né le 2 octobre 1909 à Taulé, soldat au 270e régiment d'infanterie

- Guillaume Penven, né le 14 septembre 1921 à Taulé

- Jean-Marie Coat, né le 28 octobre 1920 à Morlaix, déporté le 28 novembre 1943, voir http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/deportation/29/p6-list-c.htm

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultnatio.php?nationalite=Soldats+du+Commonwealth

- Témoignage d'Hervé Puill cité dans Bernard Puill, "Soazic et Hervé, paysans bretons", éditions Le Télégramme, 2003 (ISBN 2-914552-94-7).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://recensement.insee.fr/chiffresCles.action?zoneSearchField=TAULE&codeZone=29279-COM&idTheme=3&rechercher=Rechercher

- http://recensement.insee.fr/chiffresCles.action?zoneSearchField=TAULE&codeZone=29279-COM&idTheme=6&rechercher=Rechercher

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Nécrologie. Jean Penn ancien maire et doyen », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Taulé. Premier mandat de maire pour Gilles Creach », Ouest-France, (lire en ligne).

- La nouvelle est consultable "La Presse littéraire. Échos de la littérature, des sciences et des arts", n° du 5 septembre 1860, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5830492c/f7.image.r=Taul%C3%A9.langFR

- Comtesse du Laz, Généalogie de la maison de Saisy de Kerampuil, suivie de pièces justificatives et complémentaires, imprimerie de Galles, Vannes, 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55351888/f78.image.r=Henvic.langFR