Plouénan

Plouénan [pluenɑ̃] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plouénan | |

La mairie en mars 2016. | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Communauté de communes Haut-Léon Communauté |

| Maire Mandat |

Aline Chevaucher 2020-2026 |

| Code postal | 29420 |

| Code commune | 29184 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plouénanais |

| Population municipale |

2 539 hab. (2020 |

| Densité | 83 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 37′ 40″ nord, 3° 59′ 20″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 88 m |

| Superficie | 30,64 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Roscoff - Saint-Pol-de-Léon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pol-de-Léon |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

Description

La commune de Plouénan est située à 7 km environ au sud de Saint-Pol-de-Léon, et à l'ouest du fleuve côtier, la Penzé, dont la ria et celles de ses affluents, l'Éon et le ruisseau de Milinou, limitent la commune au sud et à l'est, et plus au-delà de la commune voisine, Henvic. À l'ouest le finage de Plouénan est limité par un autre petit fleuve côtier, l'Horn, qui sépare la commune de sa voisine, Mespaul.

Plouénan fait partie du Pays de Léon ou ancien évêché de Léon, dans la partie orientale appelée Haut-Léon. Plouénan fait également partie de la Ceinture dorée, zone côtière très propice à la culture des légumes.

Au sud de la commune se trouve la forêt de Lannuzouarn, située pour l'essentiel sur la rive droite de l'Éon. Cette forêt privée a une superficie d'environ 200 hectares et atteint 87 mètres d'altitude.

Le bourg est ainsi décrit par Louis Le Guennec en 1913 : « Situé sur un plateau élevé, au milieu d'une campagne bien cultivée et fertile, mais d'un aspect monotone, le bourg de Plouénan ne compte que quelques maisons groupées autour d'une très vaste église moderne dont le clocher a été construit ces dernières années »[1]. Cette description n'est plus valable désormais, le bourg ayant beaucoup grossi en raison de la création de plusieurs lotissements depuis les Trente Glorieuses.

Plouénan présente un habitat rural très dispersé formé de nombreux écarts. Plusieurs hameaux assez importants existent à Plouénan, dont :

- Kerlaudy, à 1,5 km au nord-est, en direction de Carantec

- Pont-Éon et Lopreden, au sud-est, en direction du petit port de Penzé, relevant lui de trois communes de Taulé, Guiclan et Plouénan pour la rive ouest. Ces deux zones d'habitat sont implantées à la limite nord de la forêt de Lannuzouarn.

- Penzé, à cheval sur le communes de Plouénan, Taulé et Guiclan.

Le paysage traditionnel de bocage de Plouénan a évolué depuis 40 ans avec la disparition des talus qui entouraient jusqu'en 1960 les parcelles de terre. Les talus ont disparu mais la culture des artichauts s'est maintenue bien qu'en diminution.. Mais la commune a su se préserver de l'urbanisation diffuse et ne connaît pas de mitage périurbain ou balnéaire (il est vrai que la commune, bien que proche de la Manche, n'est pas une commune littorale).

Relief et hydrographie

Le relief de Plouénan est asse accidenté, les altitudes variant entre 87 mètres (au sud du finage communal, en forêt de Lannuzouarn et à la limite de la commune de Guiclan) et le niveau de la mer. Le bourg est vers 65 mètres d'altitude sur le plateau du Léon.

Les vallées de la Penzé (en aval du bourg de Penzé), du Milinou et de l'Éon (pour cette dernière en aval de Pont Éon) forment des rias soumises aux variations des marées et leur estran vaseux découvre largement à marée basse. Les versants en sont encaissés d'une trentaine ou par endroits d'une quarantaine de mètres, de même que celle de l'Horn dont la partie ria est située largement plus en aval et ne concerne pas la commune de Plouénan.

Le petit port de Penzé.

Le petit port de Penzé. La ria de la Penzé vue depuis la presqu'île de confluence avec celle de l'Éon.

La ria de la Penzé vue depuis la presqu'île de confluence avec celle de l'Éon. L'Éon, ria affluente de rive gauche de celle de la Penzé, à marée basse.

L'Éon, ria affluente de rive gauche de celle de la Penzé, à marée basse. La ria du Milinou, ria affluente de celle de la Penzé, à marée basse.

La ria du Milinou, ria affluente de celle de la Penzé, à marée basse. La ria de la Penzé à marée basse (vue vers l'amont prise en amont du Pont de la Corde).

La ria de la Penzé à marée basse (vue vers l'amont prise en amont du Pont de la Corde).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sibiril S A », sur la commune de Sibiril, mise en service en 1988[8] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,7 °C et la hauteur de précipitations de 923,6 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 18 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[12], à 11,2 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[14].

Transports

La commune n'était plus desservie par le train depuis 1981, les trains TER qui y circulent chaque jour, ne desservent plus que Saint-Pol-de-Léon et Roscoff. Cependant la commune est desservie par les transports scolaires, mais également par les cars TER qui desservent le hameau de Kerlaudy en empruntant la route départementale D 769 (ancien tracé longeant la rive gauche de la ria de la Penzé de la RN 169 avant la construction du Pont de la Corde), désormais déclassée depuis la construction de la voie expresse venant de Morlaix qui passe nettement plus à l'est, sur la rive droite de la Penzé et ne traverse donc pas la commune. Le bourg de Plouénan n'est desservi que par des routes secondaires, la principale étant la départementale 75 venant de Saint-Thégonnec et se dirigeant vers Saint-Pol-de-Léon.

L'exploitation de la ligne ferroviaire de Morlaix à Roscoff est suspendue depuis le glissement de terrain ayant endommagé la voie lors des intempéries du [15].

Le bâtiment voyageurs de la gare de Plouénan en 2017.

Le bâtiment voyageurs de la gare de Plouénan en 2017. Le "pont de la Corde" sur l'estuaire de la Penzé vu depuis "Milin vor" en Plouénan.

Le "pont de la Corde" sur l'estuaire de la Penzé vu depuis "Milin vor" en Plouénan. Le pont du Mouster sur la ligne ferroviaire Morlaix-Rscoff.

Le pont du Mouster sur la ligne ferroviaire Morlaix-Rscoff.

Urbanisme

Typologie

Plouénan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Roscoff - Saint-Pol-de-Léon, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[19] - [20].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[21]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[22] - [23].

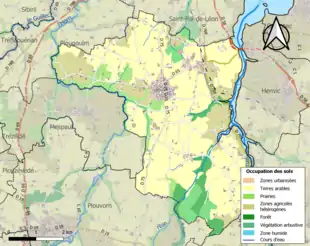

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (86,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (87,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (62,9 %), zones agricoles hétérogènes (16,7 %), prairies (7 %), forêts (5,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,3 %), zones urbanisées (3,5 %), zones humides côtières (0,2 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[25].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Plebs Lapidea en 884[26], Plebs Menoen vers 1150[27], Ploebenon en 1277[26], Plouenouven en 1279[26], Plebenoen en 1306[27], Ploe Benoan vers 1330[26], Plebevenan en 1405[26], Ploebenan en 1467[26], Ploemenan en 1453[26], Ploemenan en 1481[26].

Plouénan vient du breton « ploe » (paroisse) et de Menoen (ou Benoen), saint breton par ailleurs inconnu[26].

Plouénan fait partie du "pays chikolodenn", nommé ainsi en raison de la coiffe dénommée "chikolodenn" en coton non brodé (parfois en filet brodé) porté par les femmes à partir du XIXe siècle[28].

Histoire

Préhistoire

Un dolmen se trouve entre le manoir de Kerlaudy et le passage de la Corde et un menhir existait à Lanvaden, surmonté d'une croix pattée enlevée pendant la Révolution française.

Un oppidum a été localisé en forêt de Lannuzouarn, dominant la rive droite de l'Éon.

Antiquité

Deux voies romaines traversaient l'actuelle commune de Plouénan : l'une venant de Vorgium et aboutissant à Saint-Pol-de-Léon passait par Pont Éon, l'autre venant du Faou via Commana et Kersaintgily en Guiclan, passait par Lanvaden et le bourg actuel, en direction également de Saint-Pol-de-Léon[29]. Selon Albert Le Grand, cette dernière était encore un chemin connu au XVIe siècle sous le nom de Bali Castel[30].

Moyen-Âge

Selon l'abbé Le Guen, Tévédec et Laouenan, deux disciples de Paul Aurélien, évangélisèrent les tribus dont se sont formées les paroisses de Plouzévédé, de Plouénan et de Tréflaouénan[31]. Plouénan est une paroisse de l'Armorique primitive, qui aurait été fondée par saint Menoen (ou Benoen) et aurait englobé initialement les futures paroisses de Saint-Pol-de-Léon, Santec et Roscoff[32].

Les traces de deux mottes féodales ont été identifiées près de Keraffel et de Keramoal et deux tumuli au sud de la chapelle de Kerellon[33].

Selon Jean-Baptiste Ogée, en 1400 on trouvait à Plouénan les manoirs « de Penhoët, au sire de Penhoët ; Penmarch, chevalerie ancienne, au sire de Penhoët ; Pennanech, ancienne chevalerie, au sire de Kermorvan ; Peuftang, à Yvon Paul ; Trefbry, au sieur de Kerouféré [Kerouzéré] ; Meftrunon, à Derien Aufray ; Keranguen, à Jean de Keranguen ; Kerver, à Hervé de Méazgoez ; Méafgaezel, à Guillaume Kernient ; Keranguen, à Yvon Guilen ; Keramprovost, au sire de Kermarvan ; Measbellen, à Guyon de Kermelleuc ; Lannuzouarne, à Hervé de Lannuzouarne ; Kerprovost, à Hervé de Kerguez ; Kermellec, au sire de Kermellec ; Kerguiziou, au sieur de Penhoët ; Penantuoucher, à Hervé de Kermelleuc ; et le prieuré de Locpreden, au couvent de Saint-Mahé »[34].

Louis Le Guennec a décrit la noblesse de Plouénan en 1481 : il indique notamment que lors de la montre de 1481 de l'évêché de Léon tenue à Lesneven comparurent 24 nobles de Plouénan, les deux plus riches étant les seigneur de Kerbic et du Carpont, nantis l'un et l'autre de 200 livres de rente (le seigneur de Kerbic était alors Derrien Auffroy, qui avait été bailli et juge à Morlaix, mais qui, trop vieux, était représenté à cette montre par son fils Jean Auffroy ; le seigneur du Carpont était Jacques Penchoadic dont le manoir ancestral se trouve dans la commune de Guiclan). Ensuite venaient les seigneurs de Mezhellou et de Keranguen, riches chacun de 92 livres de rentes (Guillaume Kermellec de Mezhellou, encore mineur, était représenté à la montre par Salomon Odern ; le seigneur de Kéranguen était alors Tanguy de Keranguen) ; deux gentilshommes, Jean Le Gare, seigneur de Kerlaudy, et Bernard Guellou, avaient un revenu de 60 livres et le seigneur de Lanneuret, Jean Kersauson 40 livres ; Jean de Lannuzouarn, seigneur du manoir éponyme, ne disposait que d'un revenu de 30 livres ; etc.. D'autres terres nobles de Plouénan appartenaient à des seigneurs qui habitaient et faisaient montre ailleurs, par exemple Pennanech appartenait au sire de Kermavan, Trévély au sire de Kérouzéré, Kermellec au seigneur de Rosampoul et Tromanoir au seigneur de Kergroadez[35].

Époque moderne

Au XVIIe siècle, la châtellenie de Daoudour est subdivisée en deux juridictions : celle de "Daoudour-Landivisiau", dite aussi "Daoudour-Coëtmeur", qui avait son siège à Landivisiau et comprenait Plouvorn et ses trèves de Mespaul et Sainte-Catherine, Plougourvest et sa trève de Landivisiau, Guiclan, Saint-Thégonnec, Guimiliau, Lampaul-Bodénès, Pleyber-Christ, Commana et sa trève de Saint-Sauveur, Plounéour-Ménez et pour partie Plouénan ; et celle de "Daoudour-Penzé", qui avait son siège à Penzé et comprenait Taulé et ses trèves de Callot, Carantec, Henvic et Penzé, Locquénolé, Saint-Martin-des-Champs et sa trève de Sainte-Sève[36].

Le manoir de Lannuzouarn était une maison-forte, « protégée par des boulevards [murailles] en forme de casemate » ; la famille de Lannuzouarn se fondit (par le mariage d'Isabeau de Lannuzouarn en 1576 avec Jérôme Rivoalen, sieur du Froutguen (en Plougourvest) et de Lannennet), dans celle des Rivoalen de Mezléan (après la mort en 1569 d'Yves de Lannuzouarn, bailli de Morlaix, époux de Jeanne de Gouzillon). En 1571 le sieur de Kerbalanec convoya à Rennes trois demoiselles de Lannuzouarn, devenues orphelines, à Rennes, pour qu'elles y fassent leur éducation dans le couvent de Saint-Sulpice ; la caravane se composait des trois jeunes filles puînées, de leurs conducteurs, de leur quatre chevaux de selle, d'un cinquième cheval chargé des bagages et de quatre piétons ; le voyage dura quatre jours[37]. En 1590, dès le début des Guerres de la Ligue, un conseil de famille du jeune Jérôme Rivoalen fit raser ces murailles, afin d'éviter que le manoir ne soit occupé par une garnison de pillards (mais cela n'empêcha pas les Ligueurs d'y tenir garnison). De nos jours ce manoir a totalement disparu ; en 1913 il n'en subsistait que le colombier (construit peu avant 1570 par Jeanne de Gouzillon, douairière de Lannuzouarn) et un pan de muraille dominant la route entre Penzé et Pont-Éon[35], ce que confirme Henri Pérennès en 1940[38].

Le baron Vincent de Penmarc'h (1611-1666)[39], chevalier, qui possédait le manoir de Pennaneac'h, disposait d'un droit d'enfeu dans l'église de Plouénan[40].

En 1670 le manoir de Kerlaudy, qui appartenait à la famille de La Haye, passe aux mains de la famille du Dresnay en raison du mariage d'Anne de La Haye avec Jean du Dresnay[38].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plouësnan [Plouénan] de fournir 40 hommes et de payer 262 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[41].

Télémaque, un jeune noir âgé d'environ 20 ans, originaire de la Côte de Guinée, donné à Pierre François Melissant, sieur de Beauregard[Note 7], capitaine du navire corsaire La Sauterelle[42], de Brest, par le capitaine d'un navire irlandais dont il s'était emparé, fut confié en 1757 au recteur de Plouénan, qui lui enseigna la religion catholique ; il fut baptisé à Plouénan en janvier 1760, recevant les prénoms de Paul Gabriel. L'arrivée de ce jeune noir dans la paroisse bouleversa les habitants, qui n'avaient jamais vu d'homme noir[43].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plouénan en 1778 :

« Plouénan ; à 2 lieues au Sud de Saint-Pol-de-Léon, son évêché et sa subdélégation ; à 40 lieues de Rennes. Cette paroisse relève du Roi et ressortit à Lesneven. On y compte 1 600 communiants[Note 8]. La Cure est présentée par l'Évêque. Ce territoire, coupé de vallons et de ruisseaux, offre à la vue des terres très exactement cultivées et fertiles, des prairies et quelques petites landes. C'est un pays couvert.(...)[34]. »

Révolution française

Le cahier de doléances de Plouénan accuse notamment les meuniers de mêler aux farines « les chaux, sables et autres ingrédiants [ingrédients] »[44].

Le le citoyen Le Bihan, commissaire du district dans la commune de Plouénan voulut procéder au recrutement par tirage au sort de soldats garde-côtes, mais les hommes concernés refusèrent de s'y soumettre et tinrent des propos séditieux. Le maire et le procureur de la commune refusèrent de les dénoncer. Le lendemain une troupe de cultivateurs de différents communes partirent de Plouénan en direction de Saint-Pol-de-Léon. Le général Canclaux, à la tête de 300 hommes du 7ème bataillon du Calvados, appuyés par des canonniers de Morlaix, leur barrèrent la route et 53 soldats de ce bataillon parvinrent à Plouénan vers midi, s'assurèrent de l'absence d'agitation dans le bourg et repartirent vers Saint-Pol-de-Léon[45].

Le juge de paix de Saint-Pol, le , « considérant (...) que les soulèvements et attroupements continuels (...) ne se font dans les campagnes qu'au son du tocsin qui se fait entendre d'une paroisse à l'autre (...), prions (...) les citoyens commandant les volontaires nationaux, (...) faire descendre toutes les cloches des paroisses de Plougoulm, Sibiril, Cléder, Tréflaouénan, Plouzévédé, Berven et Plouénan, afin d'éviter les rassemblements qui se forment journellement et qui occasionnent une insurrection dans ces paroisses ». Décidée avant même la bataille de Kerguidu, cette mesure fut appliquée seulement après celle-ci.

Claude Bolloré de Kerbalanec[Note 9], qui commanda les insurgés de Kerguidu, habitait en Plouénan le manoir de Kerbalanec, situé dans le vallon d'un ruisseau qui se jette dans la Penzé. Son fils Jean Bolloré de Kerbalanec[Note 10], fit aussi partie des insurgés[46].

Sur les cinq prêtres qui vivaient dans la paroisse de Plouénan (un recteur, deux vicaires et deux autres prêtres), quatre refusèrent de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. Trois personnes, dénoncées par un prêtre jureur de la paroisse, Touboulic, furent arrêtées à Plouénan pendant la Terreur dans la nuit du 7 au : François Le Gall[47], recteur de la paroisse de Plouénan, prêtre réfractaire, François Corrigou[48], et Anne Le Saint[49], dite "Anna Pennannéac'h" (du nom de la ferme d'où elle était originaire), qui les avait cachés ; tous les trois furent guillotinés le à Quimper[50]. Une gwerz[51] fut écrite en mémoire de cette dernière[52]. Paul-Gabriel Le Saint et Paul Mingant, deux des prêtres réfractaires de la paroisse, continuèrent à vivre cachés à Plouénan et à y exercer clandestinement leur ministère pendant la Terreur[38].

Le marquis Louis du Dresnay[Note 11], fils de Michel Joseph du Dresnay (lequel avait fait construire le château de Kerlaudy en remplacement du manoir préexistant), maître de camp de cavalerie, guidon des chevau-légers de la Garde du roi, fut colonel d'un régiment d'émigrés qui portait son nom lors de l'expédition de Quiberon. Il mourut en exil à Londres en 1798[1].

Jacques Cambry écrit vers 1795 que « les chemins de traverses sont affreux ici (...) ; celui de Plouénan ne peut être fréquenté l'hiver »[53]. Il indique aussi que le château de Kerlaudy, qui venait d'être reconstruit par le marquis du Dresnay, a été saccagé pendant la Révolution[54]. Julien du Dresnay (fils de Louis du Dresnay de Lezonnet et de Marie de Coetlosquet), né le au château de Kerlaudy, sous-lieutenant, fut tué dans un combat le lors de l'expédition de Quiberon[55].

Le XIXe siècle

Aux débuts de la Monarchie de Juillet des réfractaires, lors de la Chouannerie de 1832, se cachèrent dans la forêt de Lannuzouarn[56].

L'ouverture de la station de haras de Langonnet entraîne dans l'arrondissement de Morlaix la fermeture en 1838 des stations de Lannéanou, Plouénan et Lanmeur[57]. Selon la même source, on recensait à Plouénan 573 chevaux (en 1825), 1 216 bovins, 140 porcs (en 1836)

Le journal Océan , reprenant un article de l'Écho de Morlaix, écrit le :

« Conséquences de la misère. De nombreuses maladies, telles que dyseneries, fièvres putride, etc.. sévissent en ce moment dans plusieurs communes rurales du Léonais : une affreuse misère et la mauvaise alimentation qui en est la conséquence, en favorisent le développement et en multiplient les cas. Ainsi les communes du nord du canton de Landivisiau ont déjà enregistré plusieurs décès de ce genre : dans les communes de Plouzévédé, Guiclan, Sibiril ; à Plouénan, particulièrement, où les indigents ne se nourrissent guère que de légumes crus, la classe pauvre a été cruellement décimée[58]. »

En 1849, pour un total de terres arables de 546 hectares, la commune de Plouénan en a 376 cultivés en froment, 217 en orge, 217 en avoine, 87 en sarrasin, 114 en pommes de terre, 72 en panais, 72 en autres plantes sarclées, 217 en trèfle et luzerne, 72 en lin et chanvre et aucun en jachère ; les prairies naturelles y couvrent 188 ha, les bois 278 ha, les landes (ajonc) et le seigle 923 ha[59].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plouénan en 1853 :

« Plouénan ; commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, ; aujourd'hui succursale, chef-lieu de perception. (...) Principaux villages : Keranguen, Pen-Ar-Stanc, Carpont, Lesplouénan, Prad-Allouet, Kerber, Keranton, Penfrat. Superficie totale : 3 128 hectares dont (...) terres labourables 1 147 ha, prés et pâturages 188 ha, bois 249 ha, vergers et jardins 38 ha, landes et incultes 923 ha (...). Moulins : 12 (de Pontéon, de Tromanoir, du Rest, du Gamer, du Kerbic, de Kerlandy, à eau. Les manoirs cités [pour l'année 1400 par Jean-Baptiste Ogée] ont tous disparu ou sont devenus de simples métairies : aujourd'hui on ne remarque en cette commune que les habitations de Kerlandy, du Rest, du Gamer et de Kerguidec. Cette commune renferme le bois dit la Forêt, qui est d'une étendue assez considérable ; elle est traversée du nord au sud par la route de Saint-Pol-de-Léon à Morlaix. Géologie : constitution granitique ; micaschiste à l'est du bourg. On parle le breton[60]. »

En 1854 Drouillard expérimenta dans son domaine de Kerlaudy une variété de blé, dite "blé Drouillard", dont les semences originelles (5 grains de blé) auraient été trouvées en 1849 dans un tombeau de l'Égypte antique. Mais cette provenance fut par la suite mise en doute et cette variété de blé s'avéra moins intéressante qu'annoncé initialement[61].

En 1856 le curé de Plouénan écrit que le pèlerinage à Notre-Dame-de-Kerellon a perdu de son importance en raison « de l'affaiblissement de cette foi simple et naïve qui distinguait jadis nos bons Léonards et qui a malheureusement tendance à disparaître vu l'esprit du siècle »[62].

Le pourcentage de conscrits illettrés à Plouénan entre 1858 et 1867 est de 57 %[63].

En 1860 un jeune cultivateur de Plouénan, Quéré, fut volontaire pour partir défendre le pape, qui défendait alors ses États de l'Église, à Rome[64].

Un décret présidentiel en date du autorise la fabrique de Plouénan à accepter le legs de cinq mille francs fait par le sieur Cocaigne pour la reconstruction de l'église paroissiale et l'exercice du culte dans la chapelle Notre-Dame-de-Kerellon utilisée comme chapelle de secours le temps des travaux[65].

En 1880 le maire Hippolyte Le Rouge de Rusunan est frappé de deux mois de suspension de ses fonctions pour avoir fait ouvrir les bulletins des électeurs de sa commune (d'où une forte suspicion de fraude), conservant ainsi « les plus pures traditions des maires de l'Empire »[66].

La ligne ferroviaire de Morlaix à Roscoff ouvre à l'exploitation le ; outre les deux stations terminus, elle compte trois stations à Taulé-Henvic, Plouénan et Saint-Pol-de-Léon[67]. Plouénan peut alors exporter ses productions agricoles, ce qui entraîne un essor économique.

L'église paroissiale Saint-Pierre actuelle est construite en 1884 ; elle remplaçait une église édifiée en 1770 (qui menaçait ruine) qui remplaçait elle-même une église antérieure remontant à la fin du XVe siècle[38].

Vers 1860 Plouénan disposait d'une école privée catholique dirigée par les Filles du Saint-Esprit, qui recevait alors environ 105 élèves[38]. En 1887 la commune de Plouénan fut dans l'obligation de construire une école publique de filles afin de respecter la loi du sur les constructions d'office qui oblige les communes dépourvues d'école publique à en construire une[68].

Le le conseil de préfecture annula les résultats des élections municipales du qui avaient vu la victoire, à une très faible majorité, des candidats monarchistes (liste menée par Tugdual de Kermoysan), en raison notamment « qu'une pression d'une extraordinaire avait été pratiquée sur de nombreux électeurs par les candidats élus et leurs partisans », « menacés (...) de se voir l'objet de représailles s'ils ne votaient pas pour cette liste »[69].

Benjamin Girard indique qu'en 1889 le bourg de Plouénan a une population agglomérée de 305 habitants pour une population communale totale de 2 827 habitants[70].

Henri Pérennès a recensé 60 prêtres, dont il fournit la liste, originaires de Plouénan, pendant le XIXe siècle et les quatre premières décennies du XXe siècle[38].

La Belle Époque

Des courses hippiques étaient organisées à Plouénan : par exemple celles de septembre 1901, favorisées par un temps splendide, attirèrent environ 12 000 spectateurs[71].

En 1903 la commune de Plouénan, qui comptait lors moins de 2 800 habitants, enregistra 44 décès et 101 naissances[72].

Entre 1902 et 1904 la population de Plouénan s'opposa vivement à la fermeture de l'école privée congréganiste tenue par les Filles du Saint-Esprit en vertu de la loi de 1901 ; en 1908 cinq religieuses de cette communauté résidant à Plouénan furent inculpées de reconstitution de congrégations dissoutes, ainsi que Jean-Marie Ollivier, le propriétaire du local occupé par les Sœurs[73]. En janvier 1913 ces mêmes Sœurs furent condamnées à 25 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Morlaix pour avoir tenu un établissement congréganiste à Plouénan[74].

Les inventaires des biens d'église ont lieu à Plouénan le : les paroissiens montent la garde autour de l'église et le recteur Livinec refuse de laisser le commissaire de police et les gendarmes entrer dans l'église et, après les sommations d'usage, toutes les portes étant barricadées et les chaises entassées devant elles, la porte latérale nord est forcée par les sapeurs et les serruriers pendant que les fidèles, y compris le maire, Caër, et le premier adjoint, Plantec, récitent le chapelet et chantent le Parce Domine ; une fois parvenus à l'intérieur de l'église, l'inventaire commence, mais les portes donnant accès aux sacristies et quelques tiroirs doivent aussi être forcés. Arrivés vers 2 heures 30 de l'après-midi, les autorités terminent l'inventaire vers 4 heures et se rendent à la chapelle de Kerellon, forcée à son tour, pour y procéder à l'inventaire [75].

Le la gendarmerie de Saint-Pol-de-Léon notifie aux ecclésiastiques et aux membres du conseil de fabrique l'arrêté préfectoral de mise sous séquestre des biens des établissements servant au culte. Le même jour une pétition est déposée en mairie par des laïques en vue de maintenir à Plouénan le libre exercice du culte[76]. Cela entraîna des polémiques à Plouénan dont se fait l'écho le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest du [77].

Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest écrit le que Plouénan « est peut-être la commune du Finistère qui livre annuellement la plus de chevaux à la remonte. Tandis que Roscoff, Saint-Pol-de-Léon et toutes les communes limitrophes de la mer font les primeurs à outrance, Plouénan, à cause de son climat moins clément, fait le cheval »[78]. L'hippodrome de Lanvérec, situé à proximité de la gare de Plouénan, fut inauguré en août 1907[79].

En 1910 est jouée une représentation à Plouénan de la pièce de théâtre en breton Têtes dures relatant les événements survenus pendant la Révolution Française en s'inspirant en partie de Emgann Kergidu (La bataille de Kerguidu). Cette bataille entre Républicains et Chouans s'était déroulée en limite de Plouénan en 1793.

Au début du XXe siècle, Plouénan était renommé pour ses vanniers à Pont-Éon et ses sabotiers au bourg.

Un pardon était alors organisé chaque année à Kerlaudy le Mardi de Pâques. Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest écrit que celui de 1913 fut « exceptionnellement favorisé par le soleil. Aussi est-ce devant une foule nombreuse et joyeuse quese sont courues les courses de bicyclettes organisées en cette occasion »[80]

La Première Guerre mondiale

_Monument_aux_morts.JPG.webp)

Le monument aux morts de Plouénan porte les noms de 120 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 3 sont morts en mer (Toussaint Abautret le lors du naufrage du cuirassé Suffren, Louis Olivier lors du naufrage du cuirassé Bouvet le et Jean Kerrien tombé accidentellement en mer le alors qu'il se trouvait à bord du Duguay-Trouin qui servait alors de navire-hôpital ; 9 sur le front belge (dont 5 dès le à Maissin, Rossignol ou Arsimont) ; 2 dans les Balkans dans le cadre de l'expédition de Salonique (François Le Vot à Salonique (Grèce) le et Jean Cabioch à Monastir dans l'actuelle Macédoine du Nord le ) ; Jacques Guilloux est mort des suites de ses blessures le à Pagnano (Italie) ; 3 sont morts alors qu'ils étaient prisonniers en Allemagne ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français, dont par exemple Jean Picart, cultivateur, soldat au 43e régiment d'infanterie, mort des suites de ses blessures le à Hénu (Pas-de-Calais), décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre ou encore les trois frères Abalea dont deux, François Marie et Jean Marie, sont morts le même jour au même endroit (le à Bailleul-Sir-Berthoult (Pas-de-Calais) alors que le troisième, Guillaume Marie, est mort le , donc après l'armistice, à Huy en Belgique[81].

L'Entre-deux-guerres

Le monument aux morts de Plouénan est inauguré le [82].

Un vélodrome existait à Plouénan : des courses cyclistes y étaient régulièrement organisées, par exemple le [83]. Un club sportif, l'"Union sportive plouénanaise", qui y organisait des courses et des spectacles, possédait aussi une section football[84].

Plouénan était un centre important d'élevage bovin et chevalin, comme le montre par exemple le concours du syndicat d'élevage du canton de Saint-Pol-de-Léon organisé dans la commune le (« preuve éloquente du progrès constant de l'élevage dans notre région où les cultivateurs, malgré la prédominance de l'élevage chevalin et de la culture des primeurs, ne délaissent pas pour autant l'élevage des bovins », notamment de la race armoricaine, écrit le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest[85] ou encore comme le rappelle le maire, Hamon Moal, à l'occasion du concours agricole de bovins et de chevaux (des traits bretons principalement) organisé à Plouénan le [86]. Les éleveurs plouénanais de chevaux remportèrent de nombreux prix aux différents concours agricoles organisés dans la région, mais aussi à Paris[87].

L'inauguration de l'arrivée de l'électricité à Plouénan donne lieu à une grande fête organisée le [88]. Antérieurement deux minotiers avaient installé dès 1921 de petites usines électriques, l'une au moulin de Tromanoir qui permettait d'alimenter le bourg en électricité, l'autre au moulin de Ponthéon qui desservait ce hameau « qu'habitent surtout des vanniers »[89].

En 1931 également, « étant donné l'importance qu'acquiert la gare de Plouénan, notamment au point de vue de l'exportation des primeurs », d'importants travaux d'aménagement sont décidés concernant le bâtiment (notamment installation de l'électricité et du téléphone) et le prolongement d'une voie de débord[90].

Une société coopérative agricole, dénommée "La Fermière" est constituée le ; son objet est « la manipulation et la vente de tous produit agricoles » : son siège est fixé à Kerlaudy en Plouénan[91].

La Seconde Guerre mondiale

En 1942 une rafle des Juifs se déroula à Plouénan : Benjamin Ségaller et sa femme Ella durent quitter leur petite maison de Kerléverien, au sud-est du bourg, emmenés vers le camp de concentration d'Auschwitz via le camp de Drancy[92] par les gendarmes locaux en abandonnant tout derrière eux. Ils auraient pu passer en Angleterre grâce à des amitiés léonardes, mais ils refusèrent pour ne pas abandonner leur chien. La même année vit l'arrestation et la déportation du locataire du château qui avait hébergé des aviateurs.

Le monument aux morts de Plouénan porte les noms de 5 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[81].

Roger Bothuan, né le à Plouénan, directeur de l'école du Tréas, fut membre sous le pseudonyme de "Nestor" du réseau de résistance "Alliance" dans le secteur de Guissény-Plouescat entre juillet 1942 et septembre 1943 ; il fut fusillé par les nazis le à Brest[93]. Marcel Rochemulet, résistant FFI, fut tué par des officiers allemands qui s'étaient déguisés en soldats américains le et deux autres résistants de Plouénan, Jean Le Gall (né en 1914) et Alain Bécam (né en 1921), furent tués dans les combats qui s'ensuivirent et qui firent une vingtaine de morts parmi les soldats allemands le même jour[94].

L'après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats originaires de Plouénan sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine et deux pendant la Guerre d'Algérie [81].

L'incendie du 12 août 2021

Le soir du un incendie ravage l'entreprise de fournitures agricoles Le Gall-Corre à Plouénan : l'effondrement de la toiture en amiante a libéré des fibres qui se sont mêlées au panache toxique qui s'est élevé dans les airs pendant plusieurs heures ; parmi les marchandises parties en fumée, cent tonnes d'engrais soluble (composés d'azote, de phosphore et de potassium) , du nitrate de chaux , des bâches agricoles en polyéthylène, etc.. La préfecture du Finistère a interdit la consommation des produits agricoles provenant d'un rayon de 3 km autour de l'entreprise[95].

Politique et administration

Liste des maires

Monuments

Un inventaire du patrimoine immobilier a été réalisé en 1985 par le service régional.

Château et manoirs

- Château de Kerlaudy (XVe siècle, reconstruit entre 1750 et 1770 par le comte Michel Joseph du Dresnay[Note 24], gouverneur du Minihy de Léon. À une époque, résidence de François Julien du Dresnay des Roches, qui fut gouverneur des Mascareignes (ensemble d'îles de l'océan Indien), il fut vendu par le pouvoir révolutionnaire à un Drouillard, ancêtre de Pierre Drouillard, sénateur en 1894 après avoir été maire de Saint-Pol-de-Léon, puis de Roscoff (la famille Drouilllard prit à partir de 1864 le nom "Drouillard de La Marre", du nom d'une terre qu'elle possédait à Saint-Domingue, à la demande de Suzanne Drouillard, veuve de Nicolas Drouillard, élu député en 1846, mais invalidé, qui étaient les parents de Pierre Drouillard). Les murs, les souches de cheminées et l'escalier sont d'époque, malgré la disparition d'une bonne partie de la toiture car le château a longtemps été laissé à l'abandon. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château fut occupé par les Allemands. Les bois qui entouraient l'édifice ont disparu. Seule reste ar vali, c'est-à-dire l'allée qui elle aussi était bordée de grands arbres et ayant donné son nom à « Pen ar vali » ancien nom de l'emplacement appelé aujourd'hui Kerlaudy. Kerlaudy ne désignait autrefois que le château. Le nom de Pen ar Vali n'est plus utilisé aujourd'hui. Les dernières boiseries ont été vendues pour restaurer le château de Hautefort en Dordogne, endommagé par l'incendie du . Racheté en 2014 par un propriétaire privé, le château est en voie de restauration ; il a été retenu par Stéphane Bern dans le cadre de la Mission Patrimoine 2021 (Loto du patrimoine).

- Imposantes écuries et communs du château de Kerlaudy (XVIIIe avec les restes du jardin exotique.

- Manoirs[38]. :

- Manoir du Carpont (XVe siècle).

- Manoir de Gamer (XVe siècle) fut détruit par un incendie. La chapelle et le colombier ont disparu.

- Manoir de Keranguen (XIVe-XVe siècle)

- Manoir de Kerbic (XVe siècle), dont le beau porche est toujours visible de la route.

- Manoir de Kerellon ou ancien presbytère

- Manoir de Kerever (XVe siècle)

- Manoir de Kerfaven (XVIIe siècle)

- Manoir de Kerouchen démoli dans les années 1960

- Manoir de Kervellec (XIVe siècle)

- Manoir de Koat-ar-c'housket (1516), qui dépendait du château de Kerlaudy. Converti en deux fermes, démoli dans les années 1980 et reconstruit en habitation avec réutilisation des pierres.

- Manoir de Lanneunet, qui dépendait également du château de Kerlaudy.

- Manoir de Lannuzouarn (XIVe siècle).

- Manoir de Lesplouénan (XVe-XVIe siècle) : Berceau de la famille de Lesplouênan, blasonnant "d'argent à un arbre de sinople", possédé par mariage par la famille de Pontantoull, dont Jean, Sieur de Lesplouénan en 1444, ce manoir construit au 1er quart du XVIe sur un plan originel en "T", se compose de deux corps de logis en équerre, avec à l'angle des bâtiments une large tourelle d'escaliers gothique à 6 pans coupés, au plafond à dalles rayonnantes tournant sur noyau.

- Manoir de Meskouezel, avec un corps de logis du XVIIe siècle.

- Manoir de Messelou avec un corps de logis du XVIe siècle.

- Manoir de Mestiniou (XVIe siècle),

- Manoir du Mouster (XVe siècle), avec sa chapelle Saint-Grégoire disparue

- Manoir de Pennaneac'h : C'était dès le XVe siècle le plus riche manoir de la paroisse. Il est situé entre Pont-Éon et Lopreden. En 1780, il était déjà devenu une ferme tenue par Anne le Saint. (voir ci-dessus "Histoire" et ci-dessous "Célébrités locales"). L'ensemble des bâtiments en très mauvais état a été restauré pour devenir une maison d’habitation dans les années 1990 et suivantes. Il restait des murs d’un mètre d’épaisseur et plus, un puits et les restes d’un vieux four à pain…

- Manoir du Rest (XVIe-XVIIe siècle) avec sa fontaine.

- Manoir de Traonglezon (XVe siècle) dans la vallée du Glézon ancien nom de la rivière l'Horn (selon l'abbé Feutren)

- Manoir de Tréveil (XVe siècle).

- Manoir de Tromanoir (XVIIe siècle) récemment restauré, avec ajout d'une annexe contemporaine.

- Manoir de Traonruvilly (XVe siècle), la chapelle se trouvait dans le champ appelé "Park-ar-Chapel".

Le château de Kerlaudy

Le château de Kerlaudy Manoir du Carpont (XVe siècle).

Manoir du Carpont (XVe siècle). Manoir de Lesplouënan

Manoir de Lesplouënan Les écuries et le jardin exotique

Les écuries et le jardin exotique Manoir du Mouster

Manoir du Mouster

Église, chapelles et oratoires

_%C3%89glise.JPG.webp)

- Église paroissiale Saint-Pierre : l'architecte fut Ernest Le Guerranic ; elle fut construite, en remplacement d'une église plus ancienne, entre 1884 et 1887 (sa flèche fut édifiée en 1893) à l'initiative de Jean Ollivier de Pen ar Feunteun, alors maire de la commune ; elle est de style néogothique[99]. L'église possède un trésor contenant notamment une croix processionnelle de vermeil datant de 1574 (donnée selon l'inscription en caractères gothiques placée sur son pied, par Hervé de Lannuzouarn[Note 25]) et une autre datant aussi de la deuxième moitié du XVIe siècle[100] et plusieurs autres objets cultuels (encensoir, calices, etc..) ainsi qu'un reliquaire des saints Mansuetus, Théodore, Martial et Séverin[101].

L'église paroissiale Saint-Pierre : la façade (vue partielle).

L'église paroissiale Saint-Pierre : la façade (vue partielle). L'église paroissiale Saint-Pierre : côté sud.

L'église paroissiale Saint-Pierre : côté sud. L'église paroissiale Saint-Pierre : côté nord, le cimetière et le calvaire.

L'église paroissiale Saint-Pierre : côté nord, le cimetière et le calvaire.

- Chapelle Notre-Dame de Kerellon (XVIIe siècle) édifiée en bordure de l'ancienne voie romaine venant du Faou ; en forme de croix latine, elle fut diminuée entre 1897 et 1900 par Ernest Le Guerranic[38]. La chapelle est reliée à l'église par le « Streat ar bara Biniguet » (rue du Pain bénit). Une autre rue très connue de Plouénan c'est la "Bali Sant" ou "Allée des Saints" (rue de Balyzan) ; cette chapelle possède plusieurs tableaux référencés dans la base Palissy dont "L'Assomption de la Vierge" de Robinaut[105] et ceux illustrés par les photographies ci-jointes ;

Chapelle Notre-Dame de Kerellon : vue extérieure.

Chapelle Notre-Dame de Kerellon : vue extérieure. Chapelle Notre-Dame de Kerellon : vue intérieure.

Chapelle Notre-Dame de Kerellon : vue intérieure. Tableau "Agonie du Christ au jardin des oliviers" de Luc Guilloup (1734) dans la chapelle Notre-Dame de Kerellon.

Tableau "Agonie du Christ au jardin des oliviers" de Luc Guilloup (1734) dans la chapelle Notre-Dame de Kerellon. Tableau "Les âmes du purgatoire" d'Étienne-Barthélémy Garnier (1835) dans la chapelle Notre-Dame de Kerellon.

Tableau "Les âmes du purgatoire" d'Étienne-Barthélémy Garnier (1835) dans la chapelle Notre-Dame de Kerellon. Tableau "La donation du Rosaire" de Robinaut (1831) dans la chapelle Notre-Dame de Kerellon.

Tableau "La donation du Rosaire" de Robinaut (1831) dans la chapelle Notre-Dame de Kerellon.

Une fontaine se trouve à proximité de la chapelle.

La fontaine près de la chapelle Notre-Dam-de-Kerellon.

La fontaine près de la chapelle Notre-Dam-de-Kerellon. Fontaine de Kerellon : statue de Notre-Dame-de-Kerellon.

Fontaine de Kerellon : statue de Notre-Dame-de-Kerellon.

- Chapelle Notre-Dame de Lesplouënan : XVIe. Reconstruite et raccourcie en 1869. Désaffectée elle n'accueille plus les cultes mais conserve son clocher dépouillé en 1941 de sa cloche de bronze. Son autel orne aujourd'hui la chapelle Notre-Dame de Kérellon. Le blason de Pontantoull, propriétaire en 1427 ; blasonnant "au semis d'hermines au sautoir de gueules" orne le pignon ouest, surmonté de la devise du manoir, "non force". Sur la porte latérale figurent 3 écussons frustes, jadis peints. La pietà a été déplacée vers 1960 et orne l'oratoire à trois niches de Mengleuz à Plouénan ;

Chapelle de Lesplouënan.

Chapelle de Lesplouënan.

- D'autres chapelles ont existé par le passé et sont désormais disparues[38] :

- Chapelle Notre-Dame-de-Locpréden (dédiée à saint Brandan, ancien prieuré bénédiction dépendant de l'abbaye Saint-Mathieu d Fine-Terre, délabrée et vendue pendant la Révolution française) ;

- Chapelle Saint-Jean de Pontéon (construite par la famille de Lannuzouarn) ;

- Chapelle Saint-Goulven ;

- Chapelle du Mouster (il n'en subsiste aucune trace) ;

- Chapelle Saint-Gouesnou (elle avoisinait le manoir du Rest et on y célébrait un pardon assez fréquenté) ;

- Chapelle Saint-Yves (située jadis au passage de la Corde). Cet endroit s'appelle le Treiz ;

- Oratoire de l'étoile de Kerlaudy : il sert d'écrin à une statue de la Vierge Marie placée là en souvenir de la dernière mission à Plouénan ;

- Oratoire de Messelou ;

- Oratoire de Kerfaven ;

- Oratoire de Lopreden ;

- Oratoire du Mengleuz abritant la Vierge à l'Enfant de Lesplouënan.

Croix, calvaires, cénotaphes

- Monument aux morts des guerres

- Calvaire de Lanvaden qui est plutôt un mégalithe christianisé.

- Calvaire Kroaz-Keranguen ou Kroaz ar Rest (XVIe siècle)

- Croix de Kroaz-Kerbalanec (XXe siècle)

- Croix de Golvechou (XXe siècle)

- Croix de Kerastang ou Kroaz an Bleiz (XIIIe siècle)

- Calvaire de Kerbiniou (XVe siècle)

- Croix de Kerdane (1893)

- Croix de Kerellon

- Croix de Kernévez (XIXe siècle)

- Croix de Lesplouénan (XVIe siècle dépendant du manoir du même nom, cette croix au léger fût hexagonal ébranlée par un poids lourd il y a quelques années penche toujours un peu…

- Croix du Ménec (1944) élevée à la suite d'un événement tragique pendant la guerre. (il est relaté sur la croix voir ci-dessous Le croquis de la croix).

- Croix de l'église (1903). La devise mentionnée sur cette croix « Ar mein a uso, hor feiz a jomo » résume tout à fait la fidélité a toute épreuve des Plouénanais : « Plus résistants que la pierre »

- Croix de Kroaz-ar-Vilienn (1813), devant « chez Péron »

- Croix de Roshamon (1942)

Monument aux morts.

Monument aux morts. Calvaire de l'église.

Calvaire de l'église._Croas_Ar_Rest_03.JPG.webp) Kroaz ar Rest.

Kroaz ar Rest. Calvaire de Kerellon.

Calvaire de Kerellon. Fontaine de Kerellon.

Fontaine de Kerellon.

Autres : lavoir, maisons anciennes, moulin, ponts

- Colombier du Kozti (XVIe siècle) ;

- Lavoir de Lopreden. « Au hameau de Lopreden, on découvre dans un virage un de ces arrangements naturels qui semblent être l'aboutissement d'une longue entente entre l'homme et l'espace qu'il habite. Un groupe de maisons basses, une prairie verte, étendue entre quatre talus d'aubépine, deux ou trois arbres, et, par-dessus, le ciel du moment, gris ou rose, pâle ou encombré de nuages ; tout cela ensemble forme un tableau que tout le monde peut goûter, dont chacun peut jouir » (Keranforest, ) ;

- La maison du Kosti ;

- De nombreuses maisons anciennes les plus typiques de la région sont les maisons à Apoteis-taol nommées ainsi car elles avaient une avancée où on plaçait toujours la table entourée d'un banc scellé au mur. La porte restait toujours ouverte, le sol était en terre battue ;

- Le moulin de Milinou, un autre moulin « ar milin koz » se trouvait plus bas jusque dans les années 1950. La légende rapporte qu'un ancien meunier du "milin koz" vient parfois avec sa jambe de bois hanter les lieux, un sac de farine sur le dos (Son ar Milinou) ;

- Moulin à eau de Ponteon ;

- Banc de Kerlaudy fait partie de l'invite du château. À ses deux extrémités il était prolongé par deux échaliers ;

- Ferme de Prat Lochouarn : elle n'a pas résisté aux intempéries peu après l'inventaire de 1985 ;

- Fontaine de Kerlaudy ;

- Pont de chemin de fer sur la Penzé maritime est à cheval entre Plouénan et Henvic. De nos jours, la vitesse des trains y est limitée à 25 à l'heure. Les jours de vent favorable, le bruit du passage du train sur le pont s'entend jusqu'à Kerlaudy. Il a été conçu par Gabriel Lebrun Ingénieur constructeur à Creil et réalisé en 1882. La technologie choisie fut celle du fer puddlé. Elle utilisait un matériau impossible à souder donc assemblé par des rivets. La pose d'un rivet chauffé au rouge nécessitait la participation de quatre compagnons. Il reste peu de constructions en service en France utilisant cette technologie à part la Tour Eiffel construite plus tard ;

- Le pont de Prat Allouet avec la ligne passant au-dessus d'un chemin creux et sinueux exactement comme lors de l'ouverture de la ligne le ;

- Pont routier de Penzé ;

- Pont de la Corde fait la jonction sur la Penzé avec la 4 voies venant de Morlaix.

Fontaine de Kerellon.

Fontaine de Kerellon. La fontaine de Kerlaudy.

La fontaine de Kerlaudy. Banc de Kerlaudy.

Banc de Kerlaudy. Le pont de Prat Allouet.

Le pont de Prat Allouet. Lavoir restauré sur la rive gauche de la ria de la Penzé.

Lavoir restauré sur la rive gauche de la ria de la Penzé.

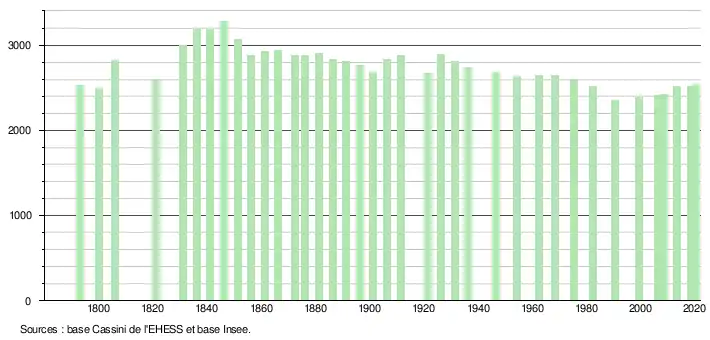

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[106]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[107].

En 2020, la commune comptait 2 539 habitants[Note 26], en augmentation de 1,52 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Évolution du rang démographique

En 2017, Plouénan était la 91e commune du département en population avec ses 2 510 habitants (territoire en vigueur au ), derrière Camaret-sur-Mer (90e avec 2 543 habitants) et devant Guiclan (92e avec 2 490 habitants).

Économie

Agriculture

Malgré la disparition des talus entourant autrefois la moindre petite parcelle de terre, il y a encore de nombreux champs d'artichauts autour des petites fermes. Les artichauts sont des plantes vivaces qui repartent chaque année de la souche, mais en 1963, année où des glaçons sont apparus sur la Penzé ils ont été complètement détruits. Les choux-fleurs (bricoli) sont également très présents à Plouénan. Il y a quelques années, la récolte était transportée (en vrac) dans des véhicules, le rangement était particulièrement soigné et il n'y avait jamais de perte sur la route. De nos jours, il se fait en cageots dans le champ.

Enseignement

L'école privée Notre-Dame-de-Kerellon.

L'école privée Notre-Dame-de-Kerellon.

Loisirs

- Fête communale : 2e dimanche de mai

- Pardon de Kerellon : le

- Pêche en mer et en rivière, équitation, randonnée.

- Ornithologie sur les rives de la Penzé

Le Mille Club

Le Mille Club La Maison du Filet Brodé

La Maison du Filet Brodé

Le Cristal

Salle de spectacles et concerts inaugurée en 1993, elle peut accueillir 1 400 spectateurs au maximum et dispose de cinq salles et d'équipements polyvalents. Elle a accueilli :

- des artistes de renom de la chanson française : Michèle Torr, Pierre Bachelet, Adamo, Sheila, Gérard Lenorman, La Compagnie créole, C. Jérôme, Émile et Images, Nicoletta, Frank Michael, Daniel Guichard, Hugues Aufray, Annie Cordy, Enrico Macias, Hervé Vilard, Liane Foly, Alain Barrière, Pierre Perret, Dave, Grégoire… ;

- des humoristes (Chevallier et Laspalès, les Vamps, Julie Arnold, Georges Beller, Georges Quilliou…) ;

- des groupes de rock (Indochine, The Stranglers, Burt Blanca…) et de rock celtique avec Alan Stivell, The Silencers, Armens, Celtic Legends, Celtas Cortos, Tonynara, Saint-Patrick 2006 (Merzhin, Krêposuk), Gérard Jaffrès, Red Cardell et Dan Ar Braz, Bagad Konk Kerne, Jimme O'Neill ;

- des spectacles comme Au spectacle ce soir, Hommage à Joe Dassin, ABBA, Monsieur Amédée (Michel Galabru), La Soupière (Robert Lamoureux, Micheline Dax, Roger Pierre)…

Tableaux représentant Plouénan

- Christian de Marinitsch : Les commères de Plouénan (1893)[114].

Personnalités liées à la commune

- Artistes contemporains

- Bernard Dilasser - Écrivain né en 1958 et auteur de Fugue, Le prince des Vasières, La scène du grenier, Au milieu d'un champ de seigle, Exode, La mort d'Actéon, L'Incendie, Jonas, Premier amour, Dernières Pierres et autres ouvrages. Bernard Dilasser vit toujours à Plouénan.

- Sylvette Herry, nom de scène Miou-Miou, actrice dont la grand-mère habitait au Traon-Hir, au nord-est du bourg entre la nationale et Kerlaudy, dans une modeste ferme en pierre de schiste aujourd'hui démolie et remplacée par une construction neuve.

- Per-Mari Mevel, écrivain bretonnant qui habitait une petite maison dans la prairie près de la rive au Milinou. Il a collaboré avec Naig Rozmor à la réalisation de pièces de théâtre. Il a écrit Ar brezoneg dre an treuzviezadennou (contrepèteries).

- Mona Jaouen, chanteuse d'inspiration bretonne dont le père fut longtemps sacristain et chanteur à l'église de Plouénan.

- Personnages historiques

- Anna Pennanneac'h (du nom de la ferme d'où elle était originaire et de son vrai nom « Anne Le Saint »), guillotinée à l'âge de 46 ans en compagnie du recteur de Plouénan, au « plateau de la déesse » à Quimper le 29 fructidor de l'an II.

- François Julien du Dresnay des Roches, né à Kerlaudy le , gouverneur des Mascareignes à partir de 1768. Il était le frère de celui qui a fait bâtir le château actuel. Il écrit : « On compte à l'Isle de France 19 000 à 20 000 Noirs seulement employés à la culture des terres. Il en faudrait 20 000 de plus »[115]. Il indique aussi que la préférence des colons va aux Noirs de Guinée ou du Mozambique, ceux de Madagascar étant jugés « mous, paresseux, inaptes et sujets à aller marron »[116].

- Louis Ambroise, marquis du Dresnay, colonel de l'armée royale et directeur des haras du Léon, qui partit de Kerlaudy pour Jersey et courageusement à la tête de son régiment d'émigrés participa au débarquement des émigrés à Quiberon de 1795 pour tenter d'arrêter l'ardeur de la terreur révolutionnaire qui sévissait même jusqu'à Plouénan. Beaucoup d'hommes de son régiment furent faits prisonniers et furent parmi les 950 fusillés après passage devant la commission, mais Louis Ambroise réussit à s'échapper. Il est mort en exil à Londres en 1798.

- Figures locales

- René de Soyer, dernier locataire du château qui cachait des aviateurs à Kerlaudy, fut emmené en 1942 par les Allemands en déportation où il mourut du typhus. Depuis ce jour, le château est vide, personne ne s'en est préoccupé, la porte est restée entr'ouverte comme après un départ précipité, dans l'attente de l'improbable retour de l'habitant.

- Marcel Grall, dernier de la lignée des sabotiers de Plouénan.

- Paul Gabriel Télémaque, esclave d'environ dix huit ans embarqué au printemps 1757 de Guinée par Henri Perkiril, capitaine du navire irlandais Le Cumberland (en). Délivré par le lieutenant de frégate Pierre François Melinaut Beauregard, capitaine corsaire du navire brestois La Sauterelle, il est confié par celui-ci le au recteur de Plouénan, Thomas Haouel. Logé, instruit, soigné par ce dernier, il est baptisé le , son parrain étant le vicaire Paul Gabriel Mesguen et sa marraine Marguerite Gibra[117]. Il ne fit sa première communion qu'à l'épiphanie 1760.

- Autres

Yvonne Reungoat (1945- ), religieuse française.

Bibliographie

- Jen-Yves Le Goff, Châteaux et manoirs du canton de Saint-Pol-de-Léon, (Société finistérienne d’histoire et d’archéologie)

- Henri Pérennès, Plouenan - Notice sur la paroisse, (édition originale de 1941 avec de nombreux croquis des anciens manoirs)

- Louis Le Guennec, Études faites dans tout le département. Notes sur Plouénan et l'ensemble des communes du Finistère consultables aux Archives départementales.

- Noëlle Hamon, Mémoire de Diplôme d’Études Supérieures de Géographie sur le Léon, Faculté des Lettres de Rennes,

- Abbé Livinec, « Bro Leon sous la terreur », par le recteur de Plouénan en 1910

- Lan Inizan, Emgann Kerguidu,

- Keranforest« Pierres et Paysages »,

- Dominique de Lafforest, Carnet du Tro-Breiz. Notes d'un pèlerin,

- D. Appriou et E. Bozellec, Châteaux et manoirs en baie de Morlaix,

- base Mérimée de la DRAC

- F.Kerlirzin "Plouenan guide pratique du patrimoine"

- Jean Donval "Pour des prunes"

- Youenn Roussel :"Louis Le Grand Du Quelennec"

- André Le Saout :"Vie et Mort d'un tumulus en pays Leonard"

- François Tonnard : 200 ans d'histoire à Plouénan, mairie de Plouénan, 2004.

- Paca Cadiou : " Allez les verts !" et "Gagner ça les verts". Paca est considéré comme le meilleur vainqueur du tir à la corde ! (source: Fête du terroir).

- Corinne Boureau: "Télémaque, esclave en Bretagne"

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Pierre Mélissant, baptisé le à Brest, paroisse des Sept-Saints.

- Personnes en âge de communier.

- Claude Gabriel Bolloré de Kerbalanec, né le à Plouénan, décédé le à Saint-Pol-de-Léon.

- Jean François Bolloré de Kerbalanec, né le à Carantec, décédé le 20 pluviôse an XII () à Kerjénétal en Plouvorn.

- Louis du Dresnay, né le à Saint-Pol-de-Léon, décédé le à Londres.

- Louis Le Saout, né le à Plouénan, décédé le à Plouénan.

- Ambroise le Rouge de Lusunan, né le au manoir de Lesplouénan, décédé le à Plouénan.

- Jean Augustin Salaun, chevalier de Kertanguy, né le à Saint-Pol-de-Léon, page du Roi, puis sous-lieutenant au régiment de Quercy-Cavalerie, puis au Régiment Royal-Normandie cavalerie (démissionnaire en 1789), baron d'Empire, colonel des Gardes nationales en 1816, décédé le à Orléans (Loiret).

- Vincent Cazuc, né le à Plouénan, décédé le à Plouénan.

- Yves Maurice, né le à Guiclan, décédé le à Mingam en Plouénan.

- Hippolyte Le Rouge de Lusunan, né le à Sainte-Sève.

- Tugdual de Kermoysan, né le à Morlaix, décédé le à Rennes.

- Jean Ollivier, né le à Sibiril, décédé le à Pen ar Feunteun en Plouéanan.

- Jean Louis Autret, né le à Plouénan, décédé le au bourg de Plouénan.

- François Caër, né le à Plouénan, décédé le au Cosquer en Plouvorn.

- Pierre Drouillard de La Marre, né le à Brest, décédé le à Lyon (Rhône).

- Hamon Moal, né le à Saint-Pol-de-Léon, décédé le à Plouénan.

- Comte Michel Joseph du Dresnay, né le à Kerlaudy en Plouénan, gouverneur de Saint-Pol-de-Léon et de Roscoff, décédé le à Paris.

- Hervé de Lannuzouarn, chanoine et chantre du Léon, conseiller au Parlement de Bretagne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Louis Le Guennec, Le Finistère monumental. Tome 1 : Morlaix et sa région, Réédition "Les Amis de Louis Le Guennec", 1913 (réédition 1979)

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sibiril S A - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plouénan et Sibiril », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sibiril S A - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plouénan et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Ligne Morlaix-Roscoff. Un état des lieux avant une décision sur son avenir », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plouenan » (consulté le ).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-paul Gisserot, coll. « Universels Gisserot » (no 22), , Universels Gisserot, (ISBN 978-2-87747-482-5, OCLC 2877474828, lire en ligne), p. 59.

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « La chikolodenn », sur Bretania, (consulté le ).

- René Kerviler, « Armorique et Bretagne : recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes, publiées de 1873 à 1892. Armorique », sur Gallica, (consulté le ).

- Albert Le Grand, « Les vies des saints de la Bretagne Armorique », sur Gallica, (consulté le ).

- Abbé Le Guen, « Antiquités du Léon. Origine de quelques paroisses du Léonnais », sur Bulletin de la Société archéologique du Finistère, (consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Plouénan », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- J. de Rusunan, « Les monuments mégalithiques et romans de l'arrondissement de Morlaix », sur Bulletin de la Société d'études scientifiques du Finistère, (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, « Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne (tome 3) », sur Internet Archive, (consulté le ).

- Louis Le Guennec, « La noblesse de Plouénan en 1481 », sur La Dépêche de Brest (Gallica), (consulté le ).

- Arthur de La Borderie, Les grandes seigneuries de Bretagne. La vicomté ou principauté de Léon, "Revue de Bretagne et de Vendée", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207871k/f108.image.r=Daoudour?rk=21459;2

- Louis Le Guennec, « Vieilles auberges et vieilles enseignes finistériennes », sur La Dépêche de Brest (Gallica), (consulté le ).

- Henri Pérennès, « Plouénan. Notice sur la paroisse. », sur Bretania, (consulté le ).

- Vincent de Penmarc'h, sire de Goulven, de Lannuzouarn de Kervisien, etc.., marié en 1638 avec Anne-Gilette Rivoalen, dame de Mesléan et Lannuzouarn, voir Joseph-Marie de Kersauson de Pennandreff, « Histoire généalogique de la maison de Kersauson », sur Gallica, (consulté le )

- Léon Maître, « Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Loire-Inférieure. Tome Ier, Archives civiles. Série B : Chambres des comptes de Bretagne, art. B.1-B. 1952 », sur Gallica, (consulté le ).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- « Un corsaire brestois sous Louis XV », sur Retro29.fr, (consulté le ).

- Corinne Boureau, Télémaque. Esclave en Bretagne, Harmattan, (ISBN 978-2-343-08722-1).

- Henri Sée, « Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle à la Révolution », sur Annales de Bretagne (Gallica), (consulté le ).

- Paul Peyron, « Documents touchant l'insurrection du Léon en mars 1793 », sur Gallica, (consulté le ).

- René Cardialaguet, « Cléder : prêtres et paysans sous la Révolution », sur Gallica, (consulté le ).

- François Le Gall, né à Guimiliau

- François Corrigou, né le à Sibiril, ancien chapelain des Ursulines de Saint-Pol

- Anne Le Saint, née le à Plouénan, guillotinée le à Quimper

- « Articles du procès de l'Ordinaire des martyrs bretons », sur Gallica, (consulté le ).

- https://to.kan.bzh/chant-00103.html

- Abbé François Tresvaux du Fraval, "Histoire de la persécution révolutionnaire en Bretagne au XVIIIe siècle", tome 2, 1845 et Abbé Livinec, "Bro-Léon sous la Terreur", Quimper-Morlaix, 1929

- Jacques Cambry, « Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et 1795. », sur Gallica, (consulté le ).

- Jacques Cambry, « Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère : dressé en l'an III (Nouvelle édition) », sur Gallica, (consulté le ).

- Eugène de La Gournerie, « Les débris de Quiberon, souvenirs du désastre de 1795 : suivis de la liste des victimes », sur Gallica, (consulté le ).

- Jean Marzin, « Morlaix sous la Restauration », sur La Tribune : Journal républicain de Morlaix et de l'arrondissement (Gallica), (consulté le ).

- Jean-Marie Éléouet, « Des haras dans le département du Finistère, depuis 1667 jusqu'à nos jours », sur Gallica, (consulté le ).

- Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours, Éditions Bordessoules, (ISBN 2-903504-37-7), page 371.

- Jean-Marie Éléouet, « Statistique agricole générale de l'arrondissement de Morlaix,. », sur Gallica, (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, « Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne (tome 2) », sur Google livres, (consulté le ).

- Académie des sciences, « Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences », sur Gallica, (consulté le ).

- « Enquête diocésaine sur le culte marial de 1856 : réponse de la paroisse de Plouénan », sur Bretania, (consulté le ).

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, (ISBN 978-27373-3908-0).

- L'Ami de la religion et du Roi : journal ecclésiastique, politique et littéraire, « Chronique », sur Gallica, (consulté le ).

- Bulletin des lois de la République française, « Décret du Président de la République française », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Justice, « En Bretagne », sur Gallica, (consulté le ).

- « Le Journal des transports : revue internationale des chemins de fer et de la navigation », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Lanterne, n° du 6 septembre 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7504517v/f3.image.r=Tr%C3%A9babu?rk=1008588;4

- « Plouénan. On nous écrit. », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- Benjamin Girard, « La Bretagne maritime », sur Gallica, (consulté le ).

- « Plouéan. Les courses. », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- La Croix de la Charente, « Échos de partout », sur Gallica, (consulté le ).

- « Plouénan, Cléder, Guerlesquin. le procès des Sœurs blanches. », sur L'Ouest-Éclair, (consulté le ).

- Journal La Lanterne, « Religieuses en correctionnelle », sur Gallica, (consulté le ).

- « Les inventaires en province. À Plouénan. », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « À Plouénan. », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « Plouénan. Une réponse. », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « Plouénan. Les achats de la remonte. », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « Plouénan. Fête de la gare. », sur L'Ouest-Éclair, (consulté le ).

- « Plouénan. Pardon de Kerlaudy. », sur Gallica, (consulté le ).

- https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=29184&pays=France&dpt=29&idsource=13295&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=0

- « Plouénan. Inauguration du monument aux Morts pour la Patrie. », sur Gallica, (consulté le ).

- « Les courses de Plouénan », sur Gallica, (consulté le ).

- « Aujourd'hui Lundi de Pâques les « Boston's Speedway » au vélodrome de Plouénan », sur Gallica, (consulté le ).

- « Plouénan. Le concours du Syndicat d'élevage du canton de Saint-Pol-de-Léon », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « Plouénan. La manifestation agricole d'hier a obtenu un magnifique succès », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « Succès de l'élevage plouénanais. », sur Gallica, (consulté le ).

- « Plouénan. Inauguration de l'électricité », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « Plouénan. Bonne innovation. », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (consulté le ).

- « Plouénan. Les travaux d'aménagement de la gare. », sur Gallica, (consulté le ).

- « Société coopérative agricole « La Fermière » à Kerlaudy, en Plouénan (Finistère) », sur Gallica, (consulté le ).

- http://perso.orange.fr/d-d.natanson/drancy.htm Site personnel sur le camp de Drancy

- https://www.resistance-brest.net/mot48.html

- https://www.kilroytrip.fr/hashtag?q=08-08-1944

- Charles-Henri Raffin, « Incendie à Plouénan : des cendres et des questions. », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- Guy Ambroise du Dresnay, né le à Saint-Pol-de-Léon, décédé le à Saint-Pol-de-Léon.

- « Nécrologie : Yves Autret, maire 54 ans au service de la commune », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Après le décès du maire, Yves Autret, elle lui a succédé le 15 juin 2007. »

- « Eglise paroissiale Saint-Pierre, rue Streat al Lann (Plouénan) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- Louis Le Guennec, « La croix processionnelle de Plouénan », sur Bulletin de la Société archéologique du Finistère, (consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Plouénan », sur InfoBretagne.com. (consulté le ).

- https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM29000655

- https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM29000654

- https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM29000653

- https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM29000643

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Christian de Marinitsch, « Les commères de Plouénan », sur Salon illustré (Gallica), (consulté le ).

- Archives de la Marine de Brest, manuscrit 92.

- Bibliothèque de Quimper, manuscrit 12.

- H. Pérennès, Plouénan, p. 61-62, Société archéologique du Finistère, Quimper, 1941.