Bouvet (cuirassé)

Le Bouvet était un cuirassé de génération pré-Dreadnought de la Marine française, lancé en 1896 et coulé par une mine le durant la bataille des Dardanelles, pendant la Première Guerre mondiale. Avec les cuirassés Charles Martel, Jauréguiberry, Carnot et Masséna, il fait partie du programme naval de 1890 dit « flotte d'échantillons », une série de navires de guerre conçus pour rivaliser avec les cuirassés britanniques de la classe Royal Sovereign.

| Bouvet | |

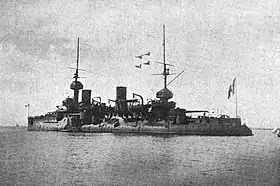

Le cuirassé Bouvet en 1912 | |

| Type | Cuirassé pré-dreadnought |

|---|---|

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Architecte | Charles Ernest Huin |

| Chantier naval | Arsenal de Lorient, |

| Commandé | : ordre de mise en chantier |

| Lancement | |

| Statut | coulé le par une mine. |

| Équipage | |

| Commandant | Leygue (1900) Rageot de la Touche (1915) |

| Équipage | 591 hommes, 10 aspirants, 21 officiers |

| Caractéristiques techniques | |

| Maître-bau | 21,40 m |

| Propulsion | 3 groupes de machines à vapeur à triple expansion |

| Puissance | 14 000 ch |

| Vitesse | 18 nœuds (33 km/h) |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | ceinture 400 mm pont 90 mm |

| Armement | 2 canons de 305 mm 2 canons de 274 mm 8 canons de 138 mm 8 canons de 100 mm 12 canons de 47 mm 15 canons de 37 mm 4 TLT de 450 mm |

| Aéronefs | néant |

| Carrière | |

| Pavillon | France |

| Port d'attache | Toulon, |

Le Bouvet avait une cuirasse de 100 mm au-dessus de la cuirasse de ceinture dont le can supérieur se situait 50 cm au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui en faisait un cuirassé relativement bien protégé pour sa génération, au-dessus de la flottaison tout au moins. Son gros point faible, comme pour tous les cuirassés français de cette époque, se situait au-dessous de la flottaison. Le compartimentage de la coque était insuffisant et surtout mal conçu et mal disposé.

Son nom vient de Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier qui découvrit l'île Bouvet en , de l'amiral François Joseph Bouvet de Précourt, compagnon de Suffren avec son père Joseph René, et surtout de l'amiral Pierre François Henri Étienne Bouvet de la Maisonneuve qui se rendit célèbre lors du « combat du Grand Port » à l'Île-de-France (Maurice), le .

Histoire

Le Bouvet est le cinquième navire de la « flotte d'échantillons », un groupe de cinq cuirassés de conceptions globalement similaires mais présentant néanmoins des différences suffisantes pour être considérés comme des navires à part.

Le Bouvet faisait partie de l'escadre expédiée par la France dans la bataille des Dardanelles, sous le commandement de l'amiral Guépratte. Le , l'amiral britannique John de Robeck lance une attaque conjuguée contre les bastions de Turquie défendant le détroit des Dardanelles et le Bouvet était un des quatre cuirassés français constituant la seconde ligne.

Les navires anglais, au centre du dispositif, cherchaient à localiser et détruire les batteries côtières turques. Ils étaient flanqués, à gauche, du Gaulois et du Charlemagne et, à droite, du Bouvet et du Suffren.

Le Bouvet reçut 8 impacts de l'artillerie turque qui ne lui causèrent que des dommages légers. Sa tourelle de 305 mm située à l'avant fut mise hors d'état de tirer après 6 coups par suite de l'asphyxie de ses servants, conséquence de la mise hors service accidentelle de l'écouvillonnage pneumatique prévu pour chasser les gaz délétères dans le tube du canon après le tir. Lorsque l'amiral de Robeck donna l'ordre de la retraite, le Bouvet heurta quelques instants plus tard, dans la baie d'Erin Keui, une mine qui était restée indécelée jusqu'alors. Il s'agissait probablement d'une mine mouillée dans la nuit du 7 au 8 mars par le torpilleur turc Nousret.

À 13 h 58, la mine toucha le cuirassé au centre à tribord, sous la ligne de flottaison, au niveau de la tourelle de 274 mm. Une énorme explosion causa une profonde voie d'eau qui envahit une vaste zone des machines du navire. Le navire se coucha très rapidement, en particulier du fait d'une conception erronée du compartimentage de la coque, typique des cuirassés conçus en France à cette époque. Ces cuirassés furent qualifiés de « chavirables » par le grand ingénieur des constructions navales et du Génie maritime Émile Bertin qui dénonça cette erreur mais qui ne fut pas écouté par le Conseil des travaux. L'eau pénétra rapidement dans les cheminées. En moins d'une minute seulement, le cuirassé coulait, emportant avec lui la plus grande partie de ses quelque 700 hommes d'équipage. Quelques-uns furent sauvés par une vedette du Prince George croisant à proximité immédiate. Le radio du bord, notamment, fut arraché inconscient à son poste et ne se réveilla qu'une fois repêché, ne gardant aucun souvenir des événements. Le personnel de la tourelle avant qui était sorti pour échapper à l'asphyxie, put être entièrement sauvé. Les blessés furent ensuite soignés sur le navire hôpital français Canada.

Au total, 75 hommes survécurent, dont 5 officiers. Avec les blessés morts à l'hôpital, cette tragédie coûta la vie à 648 marins, dont le capitaine de vaisseau Rageot de la Touche qui, sur la passerelle, aurait pu se sauver, mais qui choisit délibérément de se laisser couler avec son bâtiment, le capitaine de frégate commandant en second Jean Autric et le capitaine de frégate Eugène Cosmao Dumanoir, son adjoint chargé de la sécurité.

Conséquences

Malgré la perte du Bouvet, l'escadre britannique resta inconsciente du danger présenté par les mines, croyant que cette perte avait été causée par des torpilles. Deux autres cuirassés britanniques, l'HMS Ocean et l'HMS Irresistible, furent coulés eux aussi par des mines dérivantes. Le croiseur de bataille HMS Inflexible fut quant à lui endommagé plus tard par d'autres mines. Lors du combat du 15 mars, le Gaulois, plus récent que le Bouvet mais tout aussi obsolète, fut touché sous la flottaison à l'avant par un obus à trajectoire sous-marine. Il réussit à s'échouer sur l'île « aux lapins » ; il ne fait aucun doute que s'il avait été atteint dans une partie plus centrale, il aurait subi le même sort que le Bouvet. Réparé, il sera équipé de caissons latéraux pour en améliorer sa stabilité latérale. Lorsqu'il fut à son tour torpillé en 1916, les caissons permirent cette fois-ci à l'équipage d'avoir le temps d'évacuer.

Le Suffren qui avait subi de sérieux dommages dans ses superstructures mais s'en était tiré indemne sous la flottaison, devait rencontrer le même destin quand il fut torpillé par le sous-marin U 52 le . Il disparut en quelques instants. Il n'y eut aucun survivant. La perte du Bouvet fit abandonner la stratégie d'attaque navale de front pour prendre Constantinople, et privilégier une stratégie de débarquement terrestre à Gallipoli qui ne se révéla pas moins désastreuse.

Héritage

Une rue de Brest porte aujourd'hui le nom du cuirassé Bouvet. De nombreuses cartes postales, gravures et tableaux (dont un au musée de l'Armée à Paris) relatent l'événement.

Le musée de Meaux présente la partition d'un chant patriotique en trois couplets, composé en souvenir des disparus du cuirassé Bouvet : "Les marins du Bouvet", paroles de Paul Atnof, et musique de A. Deroy. Ce document est exposé à proximité d'une maquette du navire.

Un boulevard de Lorient porte le nom d'Eugène Cosmao Dumanoir, capitaine de frégate, chargé de la sécurité du Bouvet, qui se sacrifia pour faire évacuer le navire au moment du naufrage.

Estimée d'après l'article de L'Illustration, la position de l'épave serait approximativement la suivante : 40° 01′ 15″ N, 26° 16′ 30″ E

Bibliographie

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « French battleship Bouvet » (voir la liste des auteurs).

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d’Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0).

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, éditions Ouest-France, , 427 p. (ISBN 2-7373-1129-2 et 978-2-737-31129-1, OCLC 32311307).

- François Cochet (dir.) et Rémy Porte (dir.), Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Inédit ; Bouquins. », , 1120 p. (ISBN 978-2-221-10722-5, OCLC 265644254).

- Le Cuirassé d'escadre Bouvet, par Luc Féron, monographie de plus de 200 pages entièrement consacrée au cuirassé.

- Voir aussi le site Navimodélisme RC

- L'Illustration no 3763 du - pages 392 et 393

- Gary Sheffield, La première Guerre mondiale en 100 objets : Ces objets qui ont écrit l'histoire de la grande guerre, Paris, Elcy éditions, , 256 p. (ISBN 978 2 753 20832 2), p. 70-71