Plougoulm

Plougoulm [plugulm] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. Sa devise est la suivante : « Dalc'homp mad » qui veut dire « tenons bon ». Les habitants de Plougoulm sont les Plougoulmois.

| Plougoulm | |

_Mairie_01.JPG.webp) La mairie. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Communauté de communes Haut-Léon Communauté |

| Maire Mandat |

Patrick Guen 2020-2026 |

| Code postal | 29250 |

| Code commune | 29192 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plougoulmois |

| Population municipale |

1 774 hab. (2020 |

| Densité | 97 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 40′ nord, 4° 03′ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 61 m |

| Superficie | 18,37 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Roscoff - Saint-Pol-de-Léon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pol-de-Léon |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.plougoulm.bzh |

Géographie

Description

Plougoulm est située entre la commune de Sibiril, de Santec et de Saint-Pol-de-Léon ; elle est en plein cœur de la Ceinture dorée, de la zone légumière du Haut-Léon, où l'on peut voir des cultures de choux-fleurs, de carottes, de brocolis, d'artichauts...

Plougoulm est limité à l'est et à l'ouest par deux petits fleuves côtiers : l'Horn et le Guillec dont les estuaires (des rias) s'ouvrent largement sur la Manche (qui forme à cet endroit une baie découvrant largement à marée basse), se rejoignant presque, surtout à marée basse, ne formant qu'une étroite presqu'île de confluence, la presqu'île de Pen an Dour. Une partie du territoire communal est toutefois située sur la rive droite de l'Horn. Plougoulm possède trois plages : celles de Kerbrat et de Théven [Téven] (dite aussi de Toul an Ouc'h), exposées au nord, donnent directement sur la Manche et la rive gauche de l'estuaire de l'Horn ; celle de Guillec fait face à l'ouest et est située sur la rive droite de l'estuaire du Guillec.

La commune possède une forêt : le bois de la Palud, situé lui aussi sur la rive droite de l'estuaire du Guillec. Le finage communal, étroit dans le sens est-ouest, s'étire longuement dans le sens nord-sud, la partie sud de la commune allant jusqu'au hameau de Sainte-Catherine (situé toutefois pour sa majeure partie dans la commune de Mespaul) et jusqu'au hameau de Kerguidu, à proximité duquel se rencontre l'altitude la plus élevée en dehors du bourg (51 mètres près de Pen ar Traon), qui reste toutefois très modeste.

Carte de la commune de Plougoulm

Carte de la commune de Plougoulm L'estuaire (ou ria) du Guillec, vue vers l'amont depuis les abords de la plage du Guillec

L'estuaire (ou ria) du Guillec, vue vers l'amont depuis les abords de la plage du Guillec La partie amont de l'estuaire du Guillec vue de la rive droite côté Plougoulm

La partie amont de l'estuaire du Guillec vue de la rive droite côté Plougoulm La plage de Théven 1

La plage de Théven 1 La plage du Théven 2

La plage du Théven 2 La plage du Guillec (rive droite de l'estuaire du Guillec), vue depuis l'amont en direction de l'aval

La plage du Guillec (rive droite de l'estuaire du Guillec), vue depuis l'amont en direction de l'aval

Le bourg est situé, comme pour la plupart des communes littorales voisines non portuaires, à l'écart de la côte, sur une hauteur (53 mètres) dominant la rive droite de l'estuaire du Guillec. Il est excentré dans le sens ouest-est par rapport à l'ensemble du finage communal. L'habitat rural est dispersé entre de nombreux hameaux et fermes isolées.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sibiril S A », sur la commune de Sibiril, mise en service en 1988[7] et qui se trouve à 1 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,7 °C et la hauteur de précipitations de 923,6 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 19 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,2 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Plougoulm est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Roscoff - Saint-Pol-de-Léon, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17] - [18].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[19]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[20] - [21].

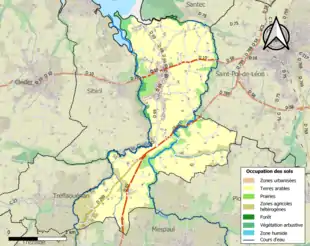

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (93,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (94,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (73,2 %), prairies (10,5 %), zones agricoles hétérogènes (10 %), zones urbanisées (4,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,2 %), forêts (0,9 %), zones humides côtières (0,1 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Plebs Columbe vers 1330[24], Plebs Columbani en 1427, Ploecolm en 1448, en 1503 et en 1543, Plougoulm en 1549[25].

Le nom Plougoulm vient du breton ploe (paroisse) et Koulm, du nom de saint Coulm, dit aussi saint Colomban, souvent confondu avec saint Colomba d'origine irlandaise[24].

Le nom breton de cette commune est Plougouloum[25].

Histoire

Préhistoire

Plougoulm aurait commencé à être habité vers 5000 av. J.-C. La presqu'île de Pen an Dour est un éperon barré où des chasseurs trouvaient un refuge depuis le Paléolithique; depuis la décennie 1950 les extractions de sable et les tempêtes ont mis au jour des pointes de flèche en silex et des percuteurs ; il semble qu'un campement au moins temporaire se trouvait là à l'abri du promontoire qui permettait de s'abriter du vent. Par la suite, au mésolithique, puis à l'Âge du bronze, l'endroit servit d'abri permanent (des tessons de poteries, des objets en bronze tels que haches, poignards, marteaux, .. ont été découverts, ainsi que plusieurs tombes (des caveaux et coffres de pierre sous tumulus) ; à l'Âge du fer, les lieux ont été cultivés : on a retrouvé, protégés par l'épaisse couche de sable qui s'est depuis accumulée, des traces d'anciennes planches de culture, bombées sur un mètre de large environ, séparées par des creux ; ces parcelles étaient délimitées par des talus formés de cailloux et de blocs de granite[26].

L'éperon barré de Pen an Dour : entrée de l'isthme fortifié

L'éperon barré de Pen an Dour : entrée de l'isthme fortifié L'éperon barré de Pen an Dour : vue d'ensemble du site

L'éperon barré de Pen an Dour : vue d'ensemble du site L'éperon barré de Pen an Dour : le promontoire

L'éperon barré de Pen an Dour : le promontoire

M. Thépault du Breignou, qui habitait le manoir du Dourduff[27] en Plougoulm, découvrit (avant 1845) des haches préhistoriques dans le bois du Dourduff, qu'il était en train de défricher[28].

Moyen Âge

En 1481, 22 nobles de Ploecolm (Plougoulm) figurent à une montre à Lesneven, d'ailleurs présidée par Thomas de Kerazret (Keraeret), lui-même de Plougoulm. Parmi ces 22 nobles, le plus riche est Jehan de Pontplancoët, seigneur du dit-lieu, le seul à comparaître en "lance", c'est-à-dire couvert d'une cuirasse complète de chevalier, qui jouit de 200 livres de rente. Hervé de Kenechgrisien (Crechgrizien) jouit de 132 livres de rente (malade, il se fit représenter) ; Yvon Le Moyne, seigneur de Ramlouch, qui vint en archer en brigandine, jouissait de 86 livres de rente ; Hervé du Boys, seigneur du Dourduff, de 72 livres de rente (mais il ne comparut point, excusé) ; Guillaume Kercoënt de 70 livres, Hervé du Stang de 65 livres, Alain Tuonélorn de 60 livres, Jehan Coatelez, de Rusunan, de 44 livres, etc[29]..

En 1496 le seigneur de Dourduff était Yvon ar Coat. Selon Pol Potier de Courcy, les familles nobles de Plougoulm connues sont la famille de Kerautret, la famille de Keraeret, la famille Le Jacobin et la famille de Keranguen de Kerdelan[30].

Époque moderne

Le manoir de Kerautret fut la propriété successive des familles Traonélorn (à partir de 1481), Kerchoant (Kerhoënt) à partir de 1639, Éon et Penfentenyo. Ce manoir était remarquable, selon le Chevalier de Fréminville, « par une assez haute tour en pierre de taille, à laquelle est adossée une tourelle »[31].

De nombreux autres manoirs existaient à Plougoulm à l'époque moderne : Châteaulaurent, Crechizien (Kerichen), Dourduff, Keranfaro, Keranveyer, Kerazret, Kerdevez, Kerganson, Kerguiduff, Kerigou, Kernechbourret (Bourret), Kernonen, Keroulaouen, Kervasdoué, Kervillon, Kervrenn, Lanrivinec, Lesplougoulm, Lezerec, Marquez, Mesqueffuruz (Mezenfulust), la Palue, Pontplancoët, Poullesque, Pourapa, Rambloch, Ruzunan, Tredern[32]. L'histoire du manoir de Crechizien (Hervé de Crechgrizien est cité à une montre du Léon en 1443 ; le manoir actuel a été construit en 1620 par Vincent Le Moyne) et ses légendes ont été décrites par Louis Le Guennec[33].

En 1640, il y a eu un meurtre dans l'église de Plougoulm.

La peste a sévi en 1665, et une tempête de sable s'est abattue sur Plougoulm en 1699.

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plougolin [Plougoulm] de fournir 24 hommes et de payer 157 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[34].

Vers le milieu du XVIIIe siècle un conflit éclata entre des habitants de Plougoulm et ceux de l'île de Sieck à propos de la cueillette du goémon : les habitants de cette île, accessible à marée basse, voulurent en interdire l'accès aux gens de Plougoulm ; ils accusaient ces derniers de descendre nombreux dans leur île, d'y tracer de nouveaux chemins, ne respectant pas les terres cultivées, de laisser ouverte la barrière placée à l'entrée de l'île, de sorte que leurs bestiaux s'en allaient à la grève au risque de s'y égarer (une même accusation était d'ailleurs portée contre les gens de Sibiril). Mme Marie-Marguerite Butault de Marsan[Note 7], épouse de Guy Louis de Durfort[Note 8], duc de Quintin et de Lorge, propriétaire de l'île, prit fait et cause pour ses fermiers et porta plainte en 1767. Le tribunal de Léon chargea l'amirauté de Brest de régler la querelle et, le rendit un arrêt interdisant aux gens de Plougoulm et à tous autres « d'aller, venir ni fréquenter dans l'isle de Sieck sous quelque prétexte que ce put être ». Cet arrêté fut publié et affiché à Plougoulm, mais les habitants n'en tinrent pas compte et continuèrent à aller ramasser du goémon dans l'île de Sieck. La duchesse de Lorge et ses fermiers de Sieck adressèrent de nouvelles plaintes à l'amirauté de Brest, reprochant aux Plougoulmois « de se servir de rateaux et autres instruments propres à arracher le gouesmon et à le détacher des rochers, de traverser l'île de toute part, laissant partout après eux des traces de leur passage » ; le l'Amirauté de Brest interdisait aux Plougoulmois tout passage dans l'île de Sieck et les condamnait à de fortes amendes. Yves Bertévas[Note 9] (de Quelveiny) et Charles Le Lez[Note 10] (de Kéraéret) interjetèrent appel au nom des Plougoulmois en 1786 près du Parlement de Bretagne, lequel par un arrêt en date du condamna la duchesse de Lorge et ses fermiers de Sieck et de Santec ; sommation leur furent faite « de laisser aller librement et sans opposition quiconque passer, aller et venir tous les habitants de Plougoulm et de Sibiril sur l'isle de Sieck par le chemin ordinaire pour se rendre sur la grève de Santec ou ailleurs pour la cueillette du gouesmon de telle manière qui leur plaira »[35] et [36].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plougoulm en 1778 :

« Plougoulm ; à une lieue au sud-sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché et sa subdélégation ; à 40 lieues de Rennes. Cette paroisse relève du Roi, ressortit à Lesneven et compte 1 800 communiants[37] ; la cure est présentée par l'Évêque. Ce territoire, borné au nord par la mer, et coupé de ruisseaux dans lesquels la mer entre à toutes les marées, renferme des terres très exactement cultivées et des prairies. »

— Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne[38]

Cet auteur commet dans la partie suivante, non retranscrite, du même texte une erreur en attribuant le château de Maillé à la paroisse de Plougoulm, alors qu'il fait partie de celle de Plounévez-Lochrist.

Révolution française

La commune de Plougoulm naît en 1790, pendant la Révolution française, comme toutes les autres communes de France. Le , à l'issue de la messe, sous le portique de l'église, se tint la réunion des citoyens de Plougoulm (au nombre de 222 pour environ 1 720 habitants) sous la présidence de Claude Le Rouallec[Note 11], un notable désigné par le corps politique de la paroisse (appelés par cordelées, 196 citoyens furent présents, les autres étant malades ou empêchés). Rolland Cadiou[Note 12], de Kerdevez, fut élu maire et Henry Milin[Note 13], de La Palue, procureur de la commune[39].

La paroisse de Plougoulm était profondément catholique. Le , après la formation de la municipalité, les citoyens actifs de la nouvelle commune durent prêter le serment civique, ce à quoi ils consentirent car la constitution et loi « ne contenaient rien de contraire à la religion catholique, apostolique et romaine ». Après la nomination de l'abbé Expilly comme évêque constitutionnel du Finistère, ils consignèrent sur les registres de la paroisse le une protestation dans laquelle ils affirmèrent ne reconnaître comme évêque que Mgr de la Marche, évêque de l'évêché supprimé de Léon. Le recteur de la paroisse, Guillaume Le Jeune, refusa de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé et, s'attendant à être arrêté, délégua le ses pouvoirs à l'abbé Le Lann, vicaire (on disait alors curé) et à trois prêtres habitués de la paroisse, Le Lez, Cadiou et Nédélec. Le le recteur Le Jeune fut arrêté et emprisonné au château du Taureau, puis embarqué le sur un bateau qui l'emmena en Allemagne, d'où il ne tarda pas à revenir secrètement en Bretagne. Les autre prêtres précédemment cités, eux aussi prêtres réfractaires, bien que traqués, continuaient à exercer secrètement leur ministère grâce au soutien des paroissiens de Plougoulm. On venait de toute la région clandestinement à Plougoulm pour des baptêmes ou des mariages. Le la municipalité de Plougoulm dut procéder à l'installation d'un curé constitutionnel, François Le Goarant, mais protestèrent contre cette nomination. Le , les jeunes gens de Plougoulm susceptibles d'être tirés au sort dans le cadre de la levée de 300 000 hommes étaient convoqués à Saint-Pol-de-Léon ; ils déclarèrent qu'aucun d'eux ne s'y rendrait, mais qu'ils accepteraient « de défendre avec beaucoup de soin la côte de Plougoulm ». Le les paysans de Plougoulm et des communes voisines vinrent en armes à Saint-Pol-de-Léon et un combat s'engagea contre les canonniers de la Garde nationale de Morlaix et le bataillon du Calvados, présents dans la ville ; ils participèrent le à la bataille de Kerguidu[40].

Les paysans révoltés du Léon, dont ceux de Plougoulm, après leur défaite lors de la bataille de Kerguidu, se soumirent à Canclaux, remirent leurs armes, des otages, et payèrent les frais de l'expédition[41]. Le juge de paix de Saint-Pol, le , « considérant (...) que les soulèvements et attroupements continuels (...) ne se font dans les campagnes qu'au son du tocsin qui se fait entendre d'une paroisse à l'autre (...), prions (...) les citoyens commandant les volontaires nationaux, (...) faire descendre toutes les cloches des paroisses de Plougoulm, Sibiril, Cléder, Tréflaouénan, Plouzévédé, Berven et Plouénan, afin d'éviter les rassemblements qui se forment journellement et qui occasionnent une insurrection dans ces paroisses ». Décidée avant même la bataille de Kerguidu, cette mesure fut appliquée seulement après celle-ci.

Les communes de Plougoulm, Sibiril et Cléder acceptent le les conditions suivantes : « tous les particuliers (...) seront désarmés dans tiers [trois] jours à la diligence de leurs conseils généraux (...) et tous les fusils seront remis et toutes autres armes offensives, aux administrateurs de leurs districts respectifs (...) ; le contingent des dites communes sera fourni dans tout délai de demain (...) ; les frais de l'emploi de la force armée et autres dépenses nécessitées par la révolte des paroisses seront réglées par une contribution dont la masse sera répartie entre les dites paroisses de Plougoulm, Sibiril et Cléder, et payée dans tiers jours après qu'elle sera connue ; (...) les principaux coupables et les chefs de l'insurrection dans chacune des trois communes seront désignés par elles aux commissaires ; (...) les cloches des dites paroisses seront descendues (...) ; les ponts abattus par les rebelles seront rétablis aux fais des paroisses insurgées (...) ; les communes de Plougoulm, Sibiril et Cléder fourniront chacune quatre otages de choix et parmi leurs notables habitants pour sûreté de l'accomplissement des conditions ci-dessus (...) »[42].

Le 1er ventôse an V () le conseil municipal de Plougoulm fut obligé de convoquer la population, au pied de l'arbre de la liberté, pour la faire prêter un serment de haine à la royauté. Personne ne se présenta pour prêter le dit serment, qui ne fut prononcé que par les seuls élus, pour qui c'était obligatoire[40].

Le XIXe siècle

Le Chevalier de Fréminville décrit en 1844 le manoir de Pont-Plancoët qui « existait dès le XVe siècle. Son mur d'enceinte est crénelée et muni de contreforts ; mais il n'a ni tours, ni tourelles, et tous ses bâtiments sont de la plus modeste apparence »[31].

En 1849, pour un total de terres arables de 1 188 hectares, la commune de Plougoulm en a 309 cultivés en froment, 178 en orge, 178 en avoine, 71 en sarrasin, 95 en pommes de terre, 59 en panais, 59 en autres plantes sarclées, 178 en trèfle et luzerne, 59 en lin et chanvre et aucun en jachère ; les prairies naturelles y couvraient 162 ha, les bois 70 ha, les landes (ajonc) et le seigle 270 ha[43]. Selon la même source, on recensait à Plougoulm 551 chevaux (en 1825), 2 120 bovins (en 1836) et environ 1 000 porcs (en 1836).

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plougoulm en 1845 :

« Plougoulm (sous l'invocation de saint Colomban, en breton saint Coulm) : commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : le Cantel, Kervéléguen, Mezmeur, Pontplaincoët, Brénescuen, Pratcoulm, Pennaleu, Keroulaouen, Kernévez. Manoirs de Russinal, Dourduff,Kerautret, Guider, Pontplaincoët, Keracret. Superficie totale 1845 ha, dont (...) terres labourables 1183 ha, prés et pâtures 160 ha, bois 60 ha, vergers et jardins 10 ha, landes et incultes 270 ha (...). Moulins : 10 ( de Keranblouc'h, du Douduff, de la Palue, de Kermérot, de Poulesqué, de Sinum, à eau). (...). La route de Brest à Saint-Pol-de-Léon traverse cette commune du sud-ouest au nord-est. Géologie : constitution granitique. On parle le breton. »

— A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne[28].

Les mêmes auteurs indiquent que l'église paroissiale de Plougoulm a été reconstruite en 1833, mais que l'on a conservé la tour et un portail latéral, datant de 1700 et 1701 ; que la chapelle de Pratcoulm porte aussi le nom du même saint et qu'un pardon s'y tient tous les ans ; que la chapelle de l'Archantel, alors ruinée, était dédiée à Notre-Dame.

Plougoulm était réputé pour l'élevage des chevaux : par exemple plusieurs éleveurs de la commune obtiennent des prix lors du concours de 1879 de la Société hippique brestoise[44] ou encore au concours régional de 1893 à Quimper[45].

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Plougoulm écrit : « Ici on ne se sert que de l'idiome breton. on ne comprendrait pas une autre langue » ; ce n'est pas l'avis de Le Cam, instituteur à Plougoulm, qui indique en 1904 en réponse à une enquête de l'inspection académique que « la majeure partie de la population parle et comprend le français »[46].

Le journal L'Aurore du , reprenant un article du journal La Résistance (Croix de Morlaix) publié trois jours plus tôt prend en exemple la commune de Plougoulm, qui a connu en 1901 90 naissances pour 44 décès, en notamment son maire, qui a eu 12 garçons, comme exemple de la lutte contre la dépopulation et explique cette forte natalité locale par la pratique des vertus chrétiennes[47].

La ligne des Chemins de fer départementaux du Finistère allant de Plouescat à Saint-Pol-de-Léon, via Cléder, Sibiril et Plougoulm, ouvre le (elle prolonge la ligne venant de Brest dont le tronçon allant de Plouider à Plouescat avait ouvert en 1904). Cette ligne ferma en 1946.

Des Johnnies originaires de Plougoulm trouvèrent la mort lors du naufrage du Hilda dans la nuit du 17 au [48]. En tout ce sont 70 Johnnies, membres des cinq compagnies Pichon[49], Quiviger[50], Jaouen[51], Calarnou[52] et Tanguy[53] (la liste précise des victimes est indiquée dans le journal L'Univers du [54]) qui périrent en tout dans cette catastrophe[55].

La vente d'oignons en Angleterre se poursuivit malgré cette catastrophe. Le journal L'Ouest-Éclair du écrit : « La compagnie Sébastien Grall, de Saint-Pol-de-Léon, composée de 20 vendeurs d'oignons, et la compagnie Raoul, de Plougoulm, composée de 22 vendeurs, partent aujourd'hui pour Newport avec des pommes de terre et des oignons »[56].

L'inventaire des biens d'église se déroula, tant à l'église paroissiale, qu'à la chapelle de Prat-Coulm, le en dépit des protestations du recteur Tanguy sans incidents graves[57]. Une première tentative d'inventaire avait eu lieu le , mais ce jour-là l'agent du gouvernement avait dû se retirer face à l'opposition du curé, du maire, des membres du conseil de fabrique et des jeunes gens du cercle Saint-Coulm (ces derniers ayant passé la nuit dans l'église) et de la population rassemblée[58]

L'inauguration de la ligne de chemin de fer des Chemins de fer départementaux du Finistère allant de Plouescat à Saint-Pol-de-Léon, via Plougoulm, eut lieu le [59] (les travaux avaient été entrepris en 1905[60]). Cette ligne, surnommé "train-patate", servit à transporter légumes et passagers jusqu'à Saint-Pol-de-Léon ; mais la nécessité d'un transbordement coûteux en gare de Saint-Pol-de-Léon ou de Roscoff (la ligne de Plouescat à Saint-Pol-de-Léon étant à voie métrique à la différence de celle de l'Ouest-État au départ de Saint-Pol-de-Léon ou de Roscoff) fit que beaucoup de paysans préférèrent continuer à transporter leurs productions maraîchères en charrette jusqu'à l'une ou l'autre de ces deux gares[61] ; elle ferma en 1946[62].

La fontaine de Prat Coulm vers 1910

La fontaine de Prat Coulm vers 1910

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plougoulm porte les noms de 112 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 8 sont morts en Belgique, dont un dès le (Louis Argouarch à Sambreville) et deux dès le (Pierre Cantina à Virton et François Combot à Rossignol) ; un est mort en Grèce dans le cadre de l'expédition de Salonique (Jean Paul Auffret à Vostaran le ) ; la plupart des autres sont morts sur le sol français (parmi eux 4 (Jean-Louis Guéhennec, René Kerbrat, Hervé Masson et René Sévère) ont été décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre et un (Charles Auffret) de la seule Croix de guerre ; trois sont décédés en Allemagne : André Mesmeur (en 1915), Hamon Quéré (né le à Plougoulm) est mort en captivité en Prusse orientale à Preussich Holland [désormais cette localité se nomme Paslek et est située en Pologne] le , donc 9 jours avant l'armistice et Jean Marie Saout, décédé à Mersebourg le , donc après l'armistice[63].

L'Entre-deux-guerres

Le pardon de Prat-Coulm se déroulait début juillet. La fête dégénérait parfois en bagarre comme ce fut le cas en 1926 où une rixe éclata entre des jeunes gens de Plougoulm et de Sibiril[64].

Des fêtes durant trois jours étaient organisées chaque année début septembre à Plougoulm : par exemple celles de 1931 eurent lieu le dimanche 6 septembre[65] et celles de 1933 se déroulèrent les samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 septembre (un tournoi de ping-pong, un banquet, des courses cyclistes, des courses de chevaux attelés, un bal, une retraite aux flambeaux, des courses à pied, etc.. furent organisées)[66].

Le marché de Plougoulm-Croissant était alors un marché très actif, les paysans de la Ceinture dorée y vendant notamment choux-fleurs, brocolis, artichauts, oignons, échalotes, carottes, pommes de terre, etc[67].. et [68].

En 1937 le journal L'Ouest-Éclair évoque une usine de teillage de lin se situant à la limite des communes de Plougoulm et de Saint-Pol-de-Léon, au lieu-dit Le Stang, « exploitée depuis plus de 100 ans »[69]. La minoterie du Dourduff est mise en vente en 1939[70].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plougoulm porte les noms de 17 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles Hervé Deroff, quartier-maître à bord du contre-torpilleur Bison, coulé en Mer de Norvège le [63].

Aristide Fichez, médecin et futur maire de Plougoulm, fut résistant sous le pseudonyme "Coffre-fort" et membre du réseau de résistance OCM ; il parvint aussi à faire libérer 10 otages plougoulmois qui allaient être exécutés[71].

La Guerre d'Algérie

Deux soldats originaires de Plougoulm (Pierre Boutouiller et Yves Rolland) sont morts pour la France pendant la Guerre d'Algérie [63].

Les marées noires

- 1978 : marée noire de l’Amoco Cadiz

- 1980 : marée noire du Tanio

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

Depuis 1988, Plougoulm est jumelée avec Abondance, situé en Haute-Savoie, France.

Lieux et monuments

_Kroas-M%C3%A9an.JPG.webp)

- La stèle christianisée de Kroas-Méan (Croas-Méan) : haute de 4,80 mètres, elle date probablement de l'Âge du fer ; une croix pattée a été placée à son sommet, sans doute lors de l’instauration du christianisme dans la région ; elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du .

- L'église paroissiale Saint-Colomban: elle fut construite au XVIIIe siècle et reconstruite en 1833, elle a été restaurée à nouveau en 1909-1910 par l'architecte Charles Chaussepied[74]. Son trésor contient notamment une croix de procession datant de 1643 et une bannière de procession datant de 1646.

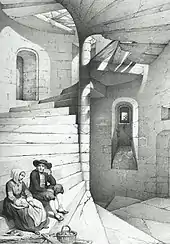

- La chapelle de Prat-Coulm : elle date du XIIIe siècle et dépendait du manoir voisin du Dourduff ; elle a été bénie en 1496. De forme rectangulaire, reconstruite en 1843 et restaurée à la fin du XIXe siècle.

- Le moulin de Kerellec : date du XIVe siècle, il se trouve sur les rives de la rivière de l'Horn. Il comporte un terrain de 6 000 m2 et fut restauré en 1994. Autour du moulin s'étend la rivière et la flore qui reste très bien constituée aujourd'hui.

- Le viaduc du Guillec : en plein milieu du bois de la Palud, dans la vallée du Dourduff, il fut construit sous le Second Empire, il servit ensuite au transport ferroviaire. Aujourd'hui, c'est un chemin de balade pour les randonneurs et qui offre une vue superbe sur la vallée du Dourduff[75].

- Le cimetière et son ossuaire (ils datent du XVIIIe siècle) ainsi que son monument aux morts dédiés aux morts de la Première Guerre mondiale.

- En 1495, le manoir de Ramblouc'h est construit, ce qui fait de lui la plus ancienne bâtisse de la région, hormis une chapelle et une église

- La vallée du Dourduff avec le bois de la Palud

- Les plages et les dunes : Tou'l an Ouch, le Guillec et la plage parking

Viaduc du Guillec

Viaduc du Guillec_%C3%89glise_03.JPG.webp) Église Saint-Colomban

Église Saint-Colomban L'église et le calvaire

L'église et le calvaire Chapelle de Prat Coulm

Chapelle de Prat Coulm Calvaire de Prat Coulm

Calvaire de Prat Coulm Moulin de la vallée du Guillec

Moulin de la vallée du Guillec Pont Bian

Pont Bian_Moulin_de_Ramblouc'h_01.JPG.webp) Moulin de Ramblouc'h

Moulin de Ramblouc'h Sculptures du calvaire

Sculptures du calvaire_Cimeti%C3%A8re_Ossuaire.JPG.webp) Ossuaire du cimetière

Ossuaire du cimetière

Services et commerces

- Deux écoles (une publique et une privée) et une cantine scolaire

- Une bibliothèque/médiathèque et un centre aéré/garderie.

- Centre d'accueil de randonneurs, camping

- Un stade de foot, une salle omnisports et une salle des fêtes

- Divers commerces de proximité (boulangerie, épicerie la Plougoulmoise...)

- Un cabinet de médecin, un cabinet d'infirmier, une pharmacie, un service d'aide aux personnes âgées.

Ecole Privée

Ecole Privée Ecole publique

Ecole publique Espace Hermine

Espace Hermine Salle polyvalente

Salle polyvalente Terrain de sport

Terrain de sport

Activités et événements

- Le Festival Gouel an Eost : ce festival est né en 1981 d'un groupe d'hommes et de femmes voulant faire revivre la fête de la moisson à Plougoulm. Cette fête se passe à la mi-août, il se déroulait jusqu'en 2007 au manoir de Ramblouc'h mais a été relocalisée aux abords de la chapelle de Prat-Coulm. Le festival commence par le traditionnel défilé de machines agricoles d'autrefois, suivi d'hommes, femmes et enfants en tenue d'antan. Pendant cette fête et observer les paysans montrant les métiers d'autrefois. Le soir, un fest-noz a traditionnellement lieu afin de pouvoir danser et écouter de la musique bretonne. Ce festival est assez connu dans les alentours de Plougoulm et de plus en plus de personnes viennent assister aux festivités[76].

- Okapoum : chaque année, Okapoum, une association en faveur des enfants handicapés, organise une fête, avec démonstration de camions, exposition de miniatures, promenades en camion ou en hélicoptère...

- Jumelage avec Abondance : le CLE organise chaque année, plus précisément en hiver, un jumelage avec la ville d'Abondance en Haute-Savoie, qui permet aux jeunes plougoulmois de goûter aux joies des sports d'hiver. En retour, les Abondanciers viennent passer une semaine en été à Plougoulm pour profiter de la plage et de l'air de la campagne. Les touristes sont logés dans des familles d'accueil plougoulmoises ou abondancières.

En 2008, Plougoulm et Abondance fêtaient leurs 20 ans de jumelage. À cette occasion, l'association Rederien a couru la distance à pied entre les deux communes, soit environ 1 200 kilomètres. - Diverses courses pédestres ou cyclistes passent chaque année par Plougoulm

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[77]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[78].

En 2020, la commune comptait 1 774 habitants[Note 32], en diminution de 0,28 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

- OBS (Organisation bretonne de sélection) est une filiale semencière, installée à Plougoulm, commune à trois coopératives maraîchères du nord du Finistère, regroupées sous le nom Cerafel, qui commercialise la production des 1 700 maraîchers adhérents sous la marque "Prince de Bretagne", dont le but est la création de nouvelles variétés légumières (sans recours à des organismes génétiquement modifiés)[81].

Sports

- Le Kurun-basket club (en association avec le club de basket de Santec)

- Les Cadets de Plougoulm (club de football)[82]

- TTC Plougoulm : club de tennis de table affilié FFTT

- Club de ping-pong

- Karaté

- Sports nautiques - planche à voile, surf, stand up paddle, kite surf...

Associations

- Okapoum : association pour les handicapés.

- CLE (Comité Loisirs Échanges) : il s'occupe entre autres du Gouel an Eost et du jumelage avec la ville de Haute-Savoie : Abondance.

- Club du 3e âge

- Association des Parents d'élèves de l'école publique Charles-Perrault présidée par madame Sénant Sonia.

Légende

- La Pierre-du-diable ; cette légende est ainsi racontée en 1845 :

« On voit sur le chemin de Saint-Pol à Plougoulm, et à peu de distance du manoir de Pont-Plancoët, un petit menhir s'élevant à peine à 2 mètres au dessus du sol. Dans le pays, ce menhir porte le nom de la Pierre-du-diable, et voici l'origine que les traditions (...) lui attribuent : lorsqu'on bâtissait la cathédrale de Saint-Pol, le diable, qui était à Plouider, voyait avec rage le temple chrétien s'élever. Outré de fureur contre le beau clocher du Creisker, il saisit une grosse pierre et la lança contre la naissante métropole. Mais il prit mal ses dimensions, et la pierre toma au leu où on la voit aujourd'hui. Quelques trous pratiqués sur une des faces ne sont rien moins, au dire des paysans, que les griffes du diable. »

— A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne[28]

Tradition

À Plougoulm, la jeune épouse se couchait le soir de ses noces avec trois jupons. Après l'extinction de la chandelle, elle en enlèvait un ; le lendemain elle en enlevait un autre ; le troisième n'était ôté que la nuit suivante... C'est que la première nuit était offerte à Dieu et la seconde à la Sainte Vierge[83]

Personnalités liées à Plougoulm

- Guillaume Le Jeune[84], mort recteur de Plougoulm en 1807, est l'auteur des Canticou spritual, chantés journellement dans les églises de Basse-Bretagne au XIXe siècle.

- Francis Herth (1943-2018), peintre, dessinateur, graveur et sculpteur.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- >Marie-Marguerite-Reine Butault de Marsan de Keramprat, née en 1718, dame d'honneur de la dauphine Marie-Thérèse d'Espagne en 1745, décédée le à Paris.

- Guy Louis de Durfort, né le à Paris, lieutenant général, décédé le à Paris.

- Yves Bertévas, né le à Plougoulm, décédé le à Plougoulm.

- Charles Le Lez, né le à Plougoulm, décédé le au manoir de Keraëret en Plougoulm.

- Claude Le Rouallec, né vers 1743, décédé le à Poullesqué en Plougoulm.

- Rolland Cadiou, né le à Poullesqué en Plougoulm, décédé le au manoir de Kerdevez en Plougoulm.

- Henry Milin, né le à Sibiril, décédé le à La Palue en Plougoulm.

- Vincent Riou, né le à Lannion, décédé le à Kerellec en Plougoulm.

- Joseph Marie Le Boite, baptisé le à Plougoulm, décédé le à l'Île-de-Batz.

- Jacques Riou, né le 19 pluviôse an IX () à Plougoulm, décédé le à Landerneau.

- Henri Léon, né le à Sibiril, décédé le à Brénesquen en Plougoulm.

- François Roué, né le à Cléder, décédé le à Plouzévédé.

- Jacques Saillour, né le à Plougoulm, décédé le à Plougoulm.

- François Boutouiller, né le à Plougoulm, décédé le à Plouénan.

- François Souriman, né le à Plougoulm, décédé le à Plougoulm.

- Jean-Marie Monot, né le à Cléder, décédé le à Créac'hmorvan en Cléder.

- Joseph Saillour, né le à Plougoulm, décédé le à Plougoulm.

- Pierre Creach, né le au manoir de Trédern en Plougoulm, décédé le à Saint-Pol-de-Léon.

- Jacques Saout, né le à Keragon en Saint-Pol-de-Léon, décédé le à Croas-Méan en Plougoulm.

- Georges Pochard, né le à Saint-Pol-de-Léon, décédé le au Crotoy (Somme).

- Paul Loussault, né le au moulin de la Palue en Plougoulm.

- Paul Jacq, né le à Saint-Pol-de-Léon, décédé le à Plougoulm.

- Aristide Fichez, né le à Plouénan, décédé le à Brest.

- Yves Labory, né le à Plogastel-Saint-Germain, décédé le à Saint-Pol-de-Léon.

- Ollivier Cadiou, né le à Plougoulm, décédé le à Plougoulm.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sibiril S A - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plougoulm et Sibiril », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sibiril S A - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plougoulm et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Jean-paul Gisserot (ISBN 2877474828, lire en ligne), p. 95.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plougoulm » (consulté le ).

- Olivier Kayser, Jean-Claude Le Goff et Daniel Roué, Le site mésolithique de Toul-an-Naouc'h (Plougoulm, Finistère), "Revue archéologique de l'Ouest", 1990, consultable http://www.persee.fr/doc/rao_0767-709x_1990_num_7_1_946 et panneau d'information touristique situé sur place

- « Le manoir du Dourduff, Plougoulm », sur e-monsite.com (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, (lire en ligne).

- Louis Le Guennec, « La noblesse de Plougoulm en 1481 », sur La Dépêche de Brest et de l'Ouest (Gallica), (consulté le ).

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome II, J. Plihon & L. Hervé, 1890

- Chevalier de Fréminville, Le guide du voyageur dans le département du Finistère,

- http://www.infobretagne.com/plougoulm.htm

- Louis Le Guennec, « Nos veux manoirs à légendes. Le manoir de Crechizien en Plougoulm. », sur La Dépêche de Brest et d l'Ouest (Gallica), (consulté le ).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Plougoulm. Un conflit entre l'île de Sieck et Plougoulm au sujet du goémon, au XVIIIe siècle. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Plougoulm. Le conflit du goémon avec Sieck au 18e siècle. », sur Gallica, (consulté le ).

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 3, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist03og

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Plougoulm. La première municipalité. », sur Gallica, (consulté le ).

- Edmond Biré (citant l'abbé Tanguy), « Bretagne et Savoie (d'après "Aperçu historique sur la paroisse de Plougoulm") », sur Journal L'Univers (Gallica), (consulté le ).

- Jean Ogée et A. Marteville, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, , 820 p. (lire en ligne).

- Paul Peyron, "Documents touchant l'insurrection du Léon en mars 1793", 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5656046p/f89.image.r=Cl%C3%A9der

- Jean-Marie Éléouet, « Statistique agricole générale de l'arrondissement de Morlaix. », sur Gallica, (consulté le ).

- La France chevaline : journal des intérêts hippiques, haras, remonte militaire, concours, courses, foires : moniteur officiel des courses au trot, « Société hippique brestoise », sur Gallica, (consulté le ).

- La France chevaline : journal des intérêts hippiques, haras, remonte militaire, concours, courses, foires : moniteur officiel des courses au trot, « Société hippique brestoise », sur Gallica, (consulté le ).

- Fanch Broudic, "L'interdiction du breton en 1902", Coop Breizh, 1997, (ISBN 2-909924-78-5).

- Journal L'Aurore, « Le plus fécond des maires », sur Gallica, (consulté le ).

- Louis Fabulet, Braves gens de Roscoff, Cléder et Sibiril, journal L'Ouest-Éclair, n° du 26 novembre 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6408995/f1.image.r=Cl%C3%A9der?rk=21459;2

- La Compagnie dirigée par Jean-François Pichon (né le au Raz en Roscoff) a eu 14 victimes, la plupart originaires de Sibiril

- La Compagnie dirigée par Louis Quiviguer (né le à Lesleaou Bras en Cléder) a eu 15 victimes, originaires de Roscoff et Cléder, et quatre survivants

- La Compagnie dirigée par Paul-Marie Jaouen (né le à Kerscao en Plouescat) a eu 14 victimes, la plupart originaires de Plouescat et Cléder

- La Compagnie dirigée par Jean-Marie Calarnou (né le à Kerfissien en Cléder) a eu 12 victimes, la plupart originaires de Cléder

- La Compagnie dirigée par Louis Tanguy (né le à Plougoulm, mais domicilié à Sibiril) et comprenant notamment ses trois fils Guillaume, Claude et Jean, a en tout eu 7 victimes

- Journal L'Univers, n° du 26 novembre 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k712546d/f4.image.r=Cl%C3%A9der?rk=21459;2

- « Passengers of the Hilda », Histomar (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, « L'oignon », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les inventaires des églises. Plougoulm. », sur Gallica, (consulté le ).

- L'Ouest-Éclair, « Plougoulm. En attendant le crochetage. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 24 juin 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641474m/f4.image.r=Cl%C3%A9der?rk=7274714;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 24 février 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6406247/f4.image.r=Cl%C3%A9der?rk=9871294;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 mars 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6417468/f6.image.r=Cl%C3%A9der?rk=12489332;0 et n° du 9 mai 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6421595/f6.image.r=Cl%C3%A9der?rk=12167442;0

- « Conférence. À l'époque où le train «patate» s'arrêtait à Cléder », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=29192&dpt=29&idsource=47326&table=bp&maxligne=100

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Fin de pardon mouvementée », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Plougoulm. Les grandes fêtes du dimanche 6 septembre. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Plougoulm. Trois grandes journées de fêtes. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Foires et marchés. Plougoulm. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, « Les légumes », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, « Un vieil ouvrier dans le teillage de lin », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, « Adjudication », sur Gallica, (consulté le ).

- « Inauguration d'une stèle pour le résistant Ary Fichez », sur https://www.ouest-france.fr, (consulté le ).

- Pierre Le Bihan, né le à Moguériec en Sibiril, décédé le à Kernonnec en Plougoulm.

- « Distinction. Jean Berrou, maire honoraire. », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- http://www.paroisse-saintpoldeleon.fr/plougoulm-centenaire.pdf

- Site du moulin de Kérellec

- « www.festival-gouelaneost.com »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jean Le Borgne, « À Plougoulm, OBS investit dans les légumes du futur. », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- Site des Cadets de Plougoulm

- Yann Brékilien, "La vie quotidienne des paysans bretons au XIXe siècle", Librairie Hachette, 1966.

- Guillaume Le Jeune, né le à Lannilis, décédé le à Plougoulm

Bibliographie

- Cécile Grall, Plougoulm et son histoire, (présentation en ligne).