Sibiril

Sibiril [sibiʁil] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Sibiril | |

_Mairie.JPG.webp) La mairie. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Communauté de communes Haut-Léon Communauté |

| Maire Mandat |

Jacques Edern 2020-2026 |

| Code postal | 29250 |

| Code commune | 29276 |

| Démographie | |

| Gentilé | Sibirilois, sibiriloise |

| Population municipale |

1 182 hab. (2020 |

| Densité | 103 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 39′ 50″ nord, 4° 03′ 43″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 66 m |

| Superficie | 11,47 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Roscoff - Saint-Pol-de-Léon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pol-de-Léon |

| Législatives | Quatrième circonscription |

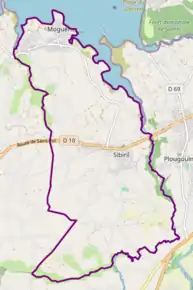

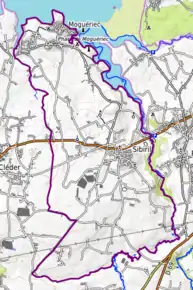

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | sibiril.com |

Géographie

Sibiril est une commune littorale de la Manche, limitée à l'est par l'Anse du Guillec, en fait un aber qui correspond à l'estuaire de ce petit fleuve côtier, et à l'ouest par un autre petit fleuve côtier qui se jette dans l'Anse du Port Neuf. Entre ces deux estuaires, le littoral de la commune forme une presqu'île, qui s'avance en mer à la pointe de Tévenn (prolongée par la roche de Roc'h Forc'hic (un écueil qui émerge à marée basse) ; le port de Moguériec s'est développé en site d'abri, face à l'est, ans le petit estuaire d'un minuscule fleuve côtier, le ruisseau de Kérouzéré ; le port de Moguériec a longtemps été un petit port de pêche, spécialisé entre autres dans la pêche à la langouste, désormais largement reconverti en port de plaisance.

Le bourg de Sibiril s'est développé à l'écart du littoral, sur une éminence culminant à 53 mètres d'altitude, en position relativement centrale, un peu décentrée vers l'est toutefois, au sein du finage communal. Cette altitude n'est dépassée que dans la partie sud du territoire communal, qui culmine à 64 mètres d'altitude et est limitée au sud par la partie amont du Guillec et un de ses affluents de rive gauche, le ruisseau de Pont Riou.

Sibiril fait partie de la Ceinture dorée bretonne et a développé une agriculture maraîchère importante. L'habitat rural est dispersé en hameaux, notamment ceux de Saint-Maudez, Kersauzon, Keraval, Kerivoas, Créac'h ar Lia (les trois derniers cités étant proches du littoral) et fermes isolées ; la commune est bicéphale avec deux agglomérations : le bourg de Sibiril et le port de Moguériec.

Le port de Moguériec vu de la pointe de Pen an Dour en Plougoulm

Le port de Moguériec vu de la pointe de Pen an Dour en Plougoulm Un rocher de Moguériec : la "tête de singe"

Un rocher de Moguériec : la "tête de singe"

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1988 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[7]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 6,3 | 9,2 | 11,3 | 13,2 | 13,4 | 11,6 | 9,7 | 6,9 | 4,9 | 8,5 |

| Température moyenne (°C) | 7,2 | 7,4 | 8,7 | 9,7 | 12,7 | 15 | 16,9 | 17,1 | 15,3 | 12,8 | 9,7 | 7,4 | 11,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9,7 | 10,2 | 11,9 | 13,1 | 16,3 | 18,7 | 20,5 | 20,8 | 19 | 16 | 12,4 | 9,9 | 14,9 |

| Record de froid (°C) date du record |

−6,7 02.01.1997 |

−6,9 08.02.1991 |

−3 02.03.04 |

−1,9 04.04.1996 |

1,4 07.05.1997 |

4,4 01.06.06 |

7,1 29.07.1994 |

6,6 30.08.11 |

4 25.09.03 |

−2 29.10.1997 |

−2,5 28.11.1993 |

−6 11.12.1991 |

−6,9 1991 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17,1 24.01.16 |

22,3 27.02.19 |

23,9 20.03.05 |

28,4 21.04.18 |

30,4 16.05.02 |

34,4 30.06.15 |

35,4 17.07.22 |

33,7 02.08.1990 |

31,4 07.09.21 |

29,3 01.10.11 |

20,7 01.11.15 |

18,3 17.12.1996 |

35,4 2022 |

| Précipitations (mm) | 102,4 | 91 | 63,2 | 74,4 | 62,8 | 49,3 | 54,5 | 50,6 | 58,3 | 91,8 | 111,7 | 113,6 | 923,6 |

Urbanisme

Typologie

Sibiril est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [8] - [9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Roscoff - Saint-Pol-de-Léon, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[11] - [12].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[13]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[14] - [15].

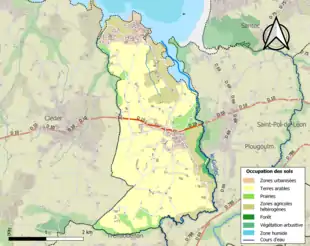

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (65,5 %), zones agricoles hétérogènes (16 %), zones urbanisées (8,6 %), prairies (8 %), forêts (1,6 %), zones humides côtières (0,2 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[17].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Sibiril vers 1330[18], Sebiril en 1371 [19], Sibirill en 1467 [18].

Joseph Loth pense que l'élément Si- pourrait désigner une saline, et Sibiril serait alors la traduction bretonne de Salina Beril[18] (Sibirill en breton). Les sales du littoral ont en effet pu être utilisés autrefois pour la récolte du sel.

Histoire

La paroisse de Sibiril est un démembrement de la paroisse de l'Armorique primitive de Plouescat[20].

Moyen Âge

Une ancienne commanderie de l'Ordre de Malte aurait existé dans le manoir de Saint-Jacques où subsistent des ruines de l'ancienne chapelle[21].

Le manoir de Trohéon

Le manoir de Trohéon, construit au XVIe siècle, a été la propriété de la famille de Kerhoent (ou Querhoent) depuis le mariage de Nicolas, seigneur de Querhoent, mort en 1420, avec Anne Huon, héritière d'Éon, seigneur de Trohéon. Leur fils Pierre I de Querhoent et Trohéon était présent à la réformation de 1443; il épousa une fille de Jean de Kérouzéré et fonda la chapelle Saint-Nicolas à Saint-Pol-de-Léon. Leurs successeurs furent respectivement Jean de Querhoent et Trohéon, puis Pierre II et Pierre III de Querhoent, etc. Par la suite leurs héritiers furent aussi seigneurs de Kergournadec'h en raison du mariage vers 1504 d'Alain de Kerhoênt avec Jeanne de Kergournadec'h[22]. De nos jours, seul subsiste de ce manoir un colombier[23].

Époque moderne

En 1748, le recteur de Sibiril fut en conflit avec ses paroissiens à propos de la réparation du presbytère. Qui doit payer ? La fabrique ou le recteur ? Son successeur (le curé précédent meurt en 1752) est débouté par le Parlement de Bretagne en 1753, mais ne fait pas les travaux qui lui incombent. À sa mort en 1760, le conseil de fabrique fait consigner son héritage afin de procéder aux réparations[24].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Sibiril de fournir 19 hommes et de payer 124 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[25].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Sibiril en 1778 :

« Sibéril, à une lieue ½ à l'ouest-sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêchéet sa subdélégation, et à 42 lieues de Rennes. Cette paroisse ressortit à Lesneven et compte 1000 communiants[26]. La cure est présentée par l'évêque. Le territoire, borné au nord par la mer, est fertile en toutes sortes de grains et très bien cultivé. (...)[27] »

Révolution française

La loi du fait de Plouescat et Sibiril des succursales de la paroisse de Cléder[28].

Jean Le Breton[29], nommé recteur de Sibiril en , prêtre réfractaire, fut arrêté en , ainsi que les recteurs de Plounévez et Tréflez et de deux vicaires[30] par Auguste Detung, officier commandant du régiment du Rouergue, alors stationné à Saint-Pol-de-Léon ; ces prêtres furent incarcérés le à la prison des Carmes de Brest, mais libérés dès le . Persistant dans son refus de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, il fut à nouveau incarcéré en à l'abbaye Notre-Dame de Kerlot (en Plomelin), puis à Landerneau ; son âge lui évita la déportation, mais il fut condamné à la prison à vie. Libéré le , il vécut dans la clandestinité jusqu'en 1803, puis redevint recteur de Sibiril jusqu'à son décès le . Lan Inisan affirme qu'il a participé à la bataille de Kerguidu, mais c'est impossible car il était à cette date emprisonné près de Quimper[31].

En 1793, les paysans révoltés du Léon, dont ceux de Sibiril (parmi eux Jean Kéranguéven[32], métayer, joua selon Lan Inisan, un rôle de meneur parmi les révoltés), après leur défaite lors de la bataille de Kerguidu, se soumirent à Canclaux, remirent leurs armes, des otages, et payèrent les frais de l'expédition[33]. Le juge de paix de Saint-Pol, le , « considérant (...) que les soulèvements et attroupements continuels (...) ne se font dans les campagnes qu'au son du tocsin qui se fait entendre d'une paroisse à l'autre (...), prions (...) les citoyens commandant les volontaires nationaux, (...) faire descendre toutes les cloches des paroisses de Plougoulm, Sibiril, Cléder, Tréflaouénan, Plouzévédé, Berven et Plouénan, afin d'éviter les rassemblements qui se forment journellement et qui occasionnent une insurrection dans ces paroisses ». Décidée avant même la bataille de Kerguidu, cette mesure fut appliquée seulement après celle-ci.

Jean Prigent, né le à Lanneusfeld en Sibiril, marié le à Tréflaouénan avec Jeanne Le Roy, maire de Plouzévédé à partir de , participa le à l'émeute du bourg de Plouescat ; il nia y avoir joué un rôle de meneur, mais le tribunal criminel de Brest le condamna à mort, attendu que « Jean Prigent est (...) convaincu d'avoir porté les armes à la tête de 1 500 révoltés qui se rendirent avec des fusils, fourches, faux et bâtons et par la suite dans le même jour au bourg de Plounévez ». Il fut guillotiné le à Lesneven[31].

François Corrigou, né le à Sibiril, ancien chapelain des Ursulines de Saint-Pol, ainsi que François Le Gall[34], tous deux prêtres réfractaires, et Anne Le Saint[35], dite "Anna Pennannéac'h" (du nom de la ferme d'où elle était originaire), qui les avait cachés furent arrêtés à Plouénan, dénoncés par un prêtre jureur ; tous les trois furent guillotinés le à Quimper[36]).

Les communes de Plougoulm, Sibiril et Cléder acceptent les conditions suivantes : « tous les particuliers (...) seront désarmés dans tiers [trois] jours à la diligence de leurs conseils généraux (...) et tous les fusils seront remis et toutes autres armes offensives, aux administrateurs de leurs districts respectifs (...) ; le contingent des dites communes sera fourni dans tout délai de demain (...) ; les frais de l'emploi de la force armée et autres dépenses nécessitées par la révolte des paroisses seront réglées par une contribution dont la masse sera répartie entre les dites paroisses de Plougoulm, Sibiril et Cléder, et payée dans tiers jours après qu'elle sera connue ; (...) les principaux coupables et les chefs de l'insurrection dans chacune des trois communes seront désignés par elles aux commissaires ; (...) les cloches des dites paroisses seront descendues (...) ; les ponts abattus par les rebelles seront rétablis aux fais des paroisses insurgées (...) ; les communes de Plougoulm, Sibiril et Cléder fourniront chacune quatre otages de choix et parmi leurs notables habitants pour sûreté de l'accomplissement des conditions ci-dessus (...) ». Le , le conseil municipal de Sibiril accepta ces conditions, « sauf que nous ne pouvons répondre d'exercer aucune voie à l'égard des coupables, reconnaissant tous notre faute, ne voulant dorénavant vivre qu'en qualité de frères, d'amis de la patrie et de bons citoyens » et désigna comme otages Hervé Péron, procureur de la commune, François Stéphan et Henry Queviger. Sibiril dût payer 9 000 livres[37].

Marie Michelle Nouël de Lesquernec, veuve de Nicolas Éon du Vieux-Châtel, propriétaire du château de Kérouzéré, resta pendant la Terreur dans son château sans être inquiétée[31].

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Sibiril en 1845 :

« Siberil ou Sibiril : commune formée par l'ancienne paroisse du même nom, aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Keravel, Moguéric, Kernavalot, Kersauzon, Saint-Maudez, Kerhardis, Penfeunteniou, Kerouzern, Kerminguy. Maisons importantes : châteaux de Trohéon[38], de Kerouzéré. Superficie totale : 1 181 hectares, dont (...) terres labourables 694 ha, prés et pâtures 81 ha, bois 48 ha, vergers et jardins 9 ha, canaux et étangs 2 ha, (...), landes et incultes 200 ha (..). Moulins : 3 (de Penfeunteniou, de Kerouzéré, de Kerlan, à eau). Le château de Kerouzéré (...), depuis 1790 (...) a servi pendant quelque temps de collège pour Saint-Pol. (...) Il y a foire à Sibiril le 28 octobre, le 6 et le 27 décembre ; le lendemain lorsqu'un de ces jours est férié. On parle le breton[39] »

Le journal Océan , reprenant un article de l'Écho de Morlaix, écrit le :

« Conséquences de la misère. De nombreuses maladies, telles que dyseneries, fièvres putride, etc.. sévissent en ce moment dans plusieurs communes rurales du Léonais : une affreuse misère et la mauvaise alimentation qui en est la conséquence, en favorisent le développement et en multiplient les cas. Ainsi les communes du nord du canton de Landivisiau ont déjà enregistré plusieurs décès de ce genre : dans les communes de Plouzévédé, Guiclan, Sibiril ; à Plouénan, particulièrement, où les indigents ne se nourrissent guère que de légumes crus, la classe pauvre a été cruellement décimée[40]. »

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Sibiril écrit : « Ici on ne se sert que de l'idiome breton. on ne comprendrait pas une autre langue ». Répondant en 1904 à une enquête de l'inspection académique, l'instituteur de Sibiril écrit : « exceptant les personnes d'un certain âge, les habitants de la commune peuvent parler ou entendent le français », mais « s'expriment couramment en breton ». Il ajoute : « Si l'enseignement religieux, le catéchisme compris, était donné en français, notre tâche serait considérablement facilitée et les progrès des enfants beaucoup plus rapides. D'autre part la fréquentation scolaire serait beaucoup plus régulière car tous les enfants viendraient à l'école pour apprendre le français, en vue de l'étude du catéchisme »[41].

Des Johnnies originaires de Sibiril trouvèrent la mort lors du naufrage du Hilda dans la nuit du 17 au [42]. En tout ce sont 70 Johnnies, membres des cinq compagnies Pichon[43], Quiviger[44], Jaouen[45], Calarnou[46] et Tanguy[47] (la liste précise des victimes est indiquée dans le journal L'Univers du [48]) qui périrent en tout dans cette catastrophe[49].

L'inauguration de la ligne de chemin de fer des Chemins de fer départementaux du Finistère allant de Plouescat à Saint-Pol-de-Léon, via Sibiril, eut lieu le [50] (les travaux avaient été entrepris en 1905[51]). Cette ligne, surnommé "train-patate", servit à transporter légumes et passagers jusqu'à Saint-Pol-de-Léon ; mais la nécessité d'un transbordement coûteux en gare de Saint-Pol-de-Léon ou de Roscoff (la ligne de Plouescat à Saint-Pol-de-Léon étant à voie métrique à la différence de celle de l'Ouest-État au départ de Saint-Pol-de-Léon ou de Roscoff) fit que beaucoup de paysans préférèrent continuer à transporter leurs productions maraîchères en charrette jusqu'à l'une ou l'autre de ces deux gares[52] ; elle ferma en 1946[53].

Le , avec un grand déploiement de forces, l'inventaire des biens d'église de Sibiril pût être fait sans incidents graves, le clergé ayant prêché énergiquement le calme ; les portes de l'église paroissiale étant fermées, elles furent forcées par des crocheteurs aidés de quelques soldats[54].

« L'agent du fisc arrive à six heures du matin, la foule entoure l'église, et le tocsin sonne. La porte placée au fond du porche est enfoncée à coups de pique et de hache. L'agent du fisc opère à la lueur des falots. Dans la sacristie est le vicaire. Il dit qu'il n'ouvrira jamais. La porte vole en éclats. L'inventaire est terminé au bout d'une demi-heure[55]. »

En , le bateau de pêche Marie-Françoise, de Moguériec, mouillé à l'Île de Sieck, rompit ses amarres et se brisa à la côte[56]. De nombreux sauvetages sont évoqués dans la presse de l'époque, par exemple celle d'une gabare de Henvic sur le point de couler face à Mogériec en [57] ou celle d'un jeune marin de l'Hirondelle en [58].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Sibiril porte les noms de 70 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux Étienne Rozec, maître canonnier, est mort lors du naufrage du cuirassé Suffren ; Jacques Prigent a été tué à Arsimont dès le et Ernest Saout le lendemain à Maissin, tous les deux sur le front belge ; Yves Bihan, Jean Boulc'h, Claude Jacq et Charles Séité sont morts alors qu'ils étaient prisonniers de guerre en Allemagne ; Yves Floc'h est mort à Tunis des suites d'une maladie ; Jacques Jacq est mort en Grèce ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français, dont Joseph de La Lande de Calan, maire de Sibiril, mort des suites de blessures accidentelles à l'hôptal temporaire no 12 de Vadelaincourt (Meuse)[59].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Sibiril porte les noms de 19 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles, Hervé Rohou est un marin mort au large de Dunkerque lors du torpillage du torpilleur Siroco le ; Mathurin Abjean est mort à Beyrouth (Liban) ; Yves Péron est mort, victime de bombardements soviétiques, alors qu'il était prisonnier de guerre en Prusse-Orientale et Jean Riou est aussi mort alors qu'il était prisonnier de guerre en Allemagne[59].

Trois aviateurs britanniques (Robert Holt et deux inconnus), morts en combat aérien le , sont enterrés dans le cimetière de Sibiril[60].

L'après Seconde Guerre mondiale

Quatre soldats (O. Guivarch, P. Le Guen, R. Meudec, C. Seité) originaires de Sibiril sont morts pour la France pendant la Guerre d'Algérie[59].

Politique et administration

Liste des maires

Monuments

- Le château de Kérouzéré, unique forteresse du XVe siècle visitable dans le Finistère.

- Le port de Moguériec avec ses caseyeurs.

- L'église paroissiale Saint-Pierre date de 1767 : elle possède notamment le gisant en kersanton et réalisé par l'atelier ducal du Folgoët (1423-1509)[74] de Jean de Kérouzéré, mort vers 1460 ; celui-ci est représenté armé de toutes pièces, la tête soutenue sur un oreiller par deux anges, et les pieds appuyés sur un lion rongeant un os. Ses armes, plusieurs fois reproduites sur sa tombe, sont timbrées d'un casque à volets étoilés, avec un cou de cygne pour cimier, et sa devise "List, List" ("Laissez, Laissez") est gravé sur le ceinturon de son épée[75]..

_%C3%89glise_01.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Pierre.

L'église paroissiale Saint-Pierre. Le gisant de Jean de Kérouzéré dans l'église Saint-Pierre de Sibiril

Le gisant de Jean de Kérouzéré dans l'église Saint-Pierre de Sibiril Le château de Kérouzéré.

Le château de Kérouzéré._Croix_de_cimeti%C3%A8re_01.JPG.webp) La croix du cimetière.

La croix du cimetière.

- Le colombier de l'ancien manoir disparu de Trohéon.

Films tournés à Sibiril

- Histoires extraordinaires (1968)

- Que la fête commence (1975)

Personnalités liées à la commune

- Sibiril est le berceau de la famille de Penfentenyo, dont est issu Christophe de Cheffontaine (dit aussi Christophe de Penfeuneniou). Né à Sibiril, probablement en 1532, et décédé en 1595, il devint supérieur général des Cordeliers. Il fut aussi nommé archevêque de Césarée de Cappadoce[76]. Il participa à la lutte contre les protestants, écrivant notamment (en latin) La Défense de la foi de nos ancêtres où sont déclarés les stratagèmes et ruses des hérétiques de notre temps en 1570, et plusieurs autres ouvrages[77].

De nombreux autres personnages connus sont descendants de cette famille.

- Alain de Kérouzéré (mort en ), évêque de Léon de 1439 à 1440.

- Gaby Béganton, né en 1938, décédé en 2020, courtier en produits de la mer, construit en 1979 son premier vivier à Moguériec, puis au fil des ans en achète d'autres à Roscoff, Loctudy, Le Conquet. Il était aussi propriétaire de trois caseyeurs et contrôlait le tiers du marché français du tourteau et des importations de homards canadiens et américains[78].

Événements

- Foire aux puces du comité de jumelage le deuxième dimanche de juillet sur le quai du port de Moguériec.

- Feu d'artifice le .

- L'école publique organise le championnat du monde de cracher de bigorneau.

- Tous les premiers week-ends d'août, se déroule sur le port la kermesse de l'école publique, la fête du Port.

- Fête de la mer tous les .

- Championnat de France de billard 8 pool (tous les ans au mois de mai).

- Championnat du monde de cracheur de bigorneaux

Démographie

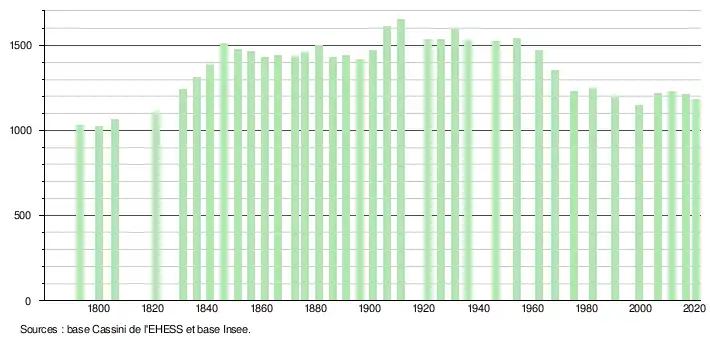

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[79]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[80].

En 2020, la commune comptait 1 182 habitants[Note 6], en diminution de 3,67 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Romans

- Arthur Bernède : La Chanson des cœurs (une partie de l'action se déroule au « château de Sibiril »)[83].

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 29276001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Louis Le Guennec, Morlaix et sa région, p. 371.

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, p. 114.

- « Sibiril - Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de… », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f229.image.r=K%C3%A9rouz%C3%A9r%C3%A9?rk=1888421;2

- Louis Moreri, "Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane", tome 7, 1760; consultable https://books.google.fr/books?id=vg1ZAAAAcAAJ&pg=RA1-PA8&lpg=RA1-PA8&dq=Trob%C3%A9on&source=bl&ots=2uo89uImTR&sig=cFR5indyf_NB3WQTWRC5_gkdhrY&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiDwPPSyZrZAhWoB8AKHf0dCogQ6AEIPTAB#v=onepage&q=Trob%C3%A9on&f=false

- « Pigeonnier de Trohéon. La restauration achevée », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Jean Rohou, Fils de ploucs, tome 1, 2005, éditions Ouest-France, (ISBN 2-7373-3452-7).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 4, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist04og

- "Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale", tome 12, 1791, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685361x/f432.image.r=Cl%C3%A9der?rk=21459;2

- Jean Le Breton, né le à Kerlivit en Saint-Thégonnec, descendant d'une famille de juloded

- Jacob, vicaire à Saint-Pol-de-Léon, et Le Hir, vicaire au Folgoët

- Albert Laot, « La bataille de Kerguidu. Révolte contre-révolutionnaire en Basse-Bretagne, mythe et réalité », Skol Vreizh, no 65, .

- Jean Kéranguéven, né le au Bant en Sibiril, métayer dans une métairie dépendant du château de Kérouzéré à partir de son mariage survenu en 1786, ; décédé le à Sibiril

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj-_Yzm8PnYAhVEWhQKHQRmANoQ6AEIODAD#v=onepage&q=Cl%C3%A9der&f=false

- François Le Gall, né à Guimiliau, recteur de Plouénan

- Anne Le Saint, née le à Plouénan, guillotinée le à Quimper

- Abbé François Tresvaux du Fraval, Histoire de la persécution révolutionnaire en Bretagne au XVIIIe siècle, t. 2, .

- Paul Peyron, "Documents touchant l'insurrection du Léon en mars 1793", 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5656046p/f89.image.r=Cl%C3%A9der

- http://patrimoine-de-france.com/finistere/sibiril/manoir-17.php

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1845, consultable https://books.google.fr/books?id=9o8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiS553huZrZAhUGcRQKHda_CvkQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Sibiril&f=false

- Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours, Éditions Bordessoules, (ISBN 2-903504-37-7), page 371.

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Louis Fabulet, Braves gens de Roscoff, Cléder et Sibiril, journal L'Ouest-Éclair, n° du 26 novembre 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6408995/f1.image.r=Cl%C3%A9der?rk=21459;2

- La Compagnie dirigée par Jean-François Pichon (né le au Raz en Roscoff) a eu 14 victimes, la plupart originaires de Sibiril

- La Compagnie dirigée par Louis Quiviguer (né le à Lesleaou Bras en Cléder) a eu 15 victimes, originaires de Roscoff et Cléder, et quatre survivants

- La Compagnie dirigée par Paul-Marie Jaouen (né le à Kerscao en Plouescat) a eu 14 victimes, la plupart originaires de Plouescat et Cléder

- La Compagnie dirigée par Jean-Marie Calarnou (né le à Kerfissien en Cléder) a eu 12 victimes, la plupart originaires de Cléder

- La Compagnie dirigée par Louis Tanguy (né le à Plougoulm, mais domicilié à Sibiril) et comprenant notamment ses trois fils Guillaume, Claude et Jean, a en tout eu 7 victimes

- Journal L'Univers, n° du 26 novembre 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k712546d/f4.image.r=Cl%C3%A9der?rk=21459;2

- « Passengers of the Hilda », Histomar (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 24 juin 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641474m/f4.image.r=Cl%C3%A9der?rk=7274714;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 24 février 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6406247/f4.image.r=Cl%C3%A9der?rk=9871294;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 mars 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6417468/f6.image.r=Cl%C3%A9der?rk=12489332;0 et n° du 9 mai 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6421595/f6.image.r=Cl%C3%A9der?rk=12167442;0

- « Conférence. À l'époque où le train «patate» s'arrêtait à Cléder », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Journal La Croix, n° du 23 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2566126/f2.image.r=Cl%C3%A9der?rk=193134;0

- Journal L'Univers, n° du 25 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k712883k/f2.image.r=Cl%C3%A9der?rk=343349;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 octobre 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k642690p/f4.image.r=Mogu%C3%A9riec?rk=214593;2

- Journal ''L'Ouest-Éclair, n° du 28 avril 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641052x/f5.image.r=Mogu%C3%A9riec?rk=21459;2

- Journal ''L'Ouest-Éclair, n° du 2 octobre 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k642305j/f4.image.r=Mogu%C3%A9riec?rk=321890;0

- ACAM-MEMORIAL, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- ACAM-MEMORIAL, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Yves Le Méar, né le à Lesradennec en Cléder, décédé le à Ty Bras en Sibiril

- Paul Milin, né le à Cléder, décédé le au bourg de Sibiril

- Guillaume Le Lez, né le à Saint-Pol-de-Léon, décédé le à Sibiril

- Hervé Le Jeune, né le à Trohéon en Sibiril, décédé le à Cléder

- Henri de l'Estang du Rusquec, né le , président de la commission de l'hippodrome de Saint-Pol-de-Léon, vice-président du comice agricole du canton, candidat non élu aux élections sénatoriales en 1901, auteur de plusieurs ouvrages, décédé le au château de Kérouzéré en Sibiril, voir René Kerviler, "Répertoire général de bio-bibliographie bretonne", livre premier, Les bretons. 12-13, ENA-EVE, 1886-1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58167704/f107.image.r=K%C3%A9rouz%C3%A9r%C3%A9?rk=1802584;0

- Tanguy Bervas, né le à Plounévez-Lochrist, décédé le à Sibiril

- Comte Joseph de La Lande de Calan, né le à Paris, époux d'Agnès de Kerdrel, brigadier motocycliste pendant la Première Guerre mondiale, mort pour la France le à Vadelaincourt (Meuse)

- « Depuis 1900, 13 maires se sont succédé à la tête de la commune », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Yves Marie Bervas, né le à Sibiril, décédé le à Sibiril

- Olivier de La Lande de Calan, né le au château de Kérouzéré en Sibiril, marié en 1943 avec Aliette de Champagny, Croix de guerre, décédé le à Paris, voir http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20060223&article=11600249&type=ar ; il est le père de Dominique de Calan et le grand-père de Maël de Calan, voir 10 choses à savoir sur Maël de Calan, le juppéiste qui défie Wauquiez, L'OBS, 5 septembre 2017.

- Paul Quéguiner, décédé âgé de 81 ans en mai 2013, voir http://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/morlaix/stpoldeleon/sibiril/necrologie-paul-queguiner-ancien-maire-29-05-2013-2117992.php

- Paul Prémel, né en 1927 à Plounéour-Trez, décédé en juin 2010 à Sibiril, Officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs, voir http://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/morlaix/stpoldeleon/sibiril/necrologie-paul-premel-ancien-maire-28-06-2010-971120.php

- « Saint-Pol-de-Léon. Jacques Edern a perdu 2.000 euros par mois et quelques kilos », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- jean-yves cordier, « Le gisant de Jean de Kerouzéré en l'église de Sibiril (Finistère). », sur Aile.com, Le blog de jean-yves cordier, (consulté le ).

- Félix Benoist, "La Bretagne contemporaine", tome "Finistère", 1867, Henri Charpentier imprimeur-éditeur

- (en) L'archevêque Christophe de Cheffontaine o.f.m., diocèse de Césarée de Cappadoce, GCatholic.

- « Christophe Penfeunteniou Cheffontaine (1532?-1595) - Auteur - Ressources de la Bibliothèque nationale de France », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- « Le mareyeur et armateur Gaby Béganton s’est éteint », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Journal Le Petit Parisien, n° du 31 janvier 1919, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5669722/f2.image.r=Sibiril?rk=364808;4

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :