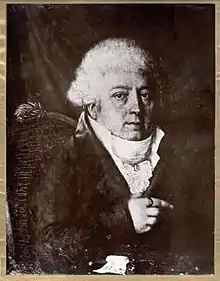

Jacques Cambry

Jacques Cambry, né le à Lorient et mort le à Cachan, est un écrivain, historien et archéologue amateur, fondateur de l'Académie celtique.

| Naissance |

Lorient, Morbihan, |

|---|---|

| Décès | |

| Activité principale |

Écrivain, haut fonctionnaire |

Œuvres principales

- Contes et proverbes ; suivis d'une Notice sur les troubadours (1784)

- Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère (1789)

- Voyage dans le Finistère ou État de ce département en 1794 et 1795 (1799)

- Description du département de l'Oise (1803)

Biographie

Fils d'un ingénieur naval de la Compagnie des Indes, il porte la soutane quelques années avant de revenir à la vie laïque. Il est précepteur chez Claude Denis Dodun, un directeur de la Compagnie des Indes dont il épousera plus tard la veuve en 1797. Durant sa jeunesse, il voyage dans toute l'Europe, où il se fait initier dans des sociétés secrètes. Doté d'une grande culture classique, grand connaisseur de la peinture européenne, il se fait remarquer par un essai sur Poussin, paru en 1783 et qui sera réédité en l'an VII[1].

Il est receveur général des États de Bretagne, puis, en 1792, procureur de la commune de Lorient, puis en 1794 président du district de Quimperlé . Le département du Finistère lui confie la mission de recenser l'état du département. À ce titre, il effectue en 1794-1795 un "voyage dans le Finistère" afin de visiter les dépôts de biens confisqués à la noblesse et aux couvents, sur lesquels il publie un rapport en 1799. Il est nommé en 1799 directeur du lycée Louis-le-Grand et administrateur du département de la Seine. Partant d'une idée sur le respect des morts, à la fois philosophique et sociologique, il propose dans son rapport de 1799 un véritable plan urbanistique et architectural, fortement marqué par l'Antiquité, et un nouveau lieu nommé le « champ de repos ». Il est ensuite nommé en 1800 préfet du département de l'Oise par Napoléon. Il y effectue une profonde réforme des circonscriptions cantonales.

Pétri d'une culture classique dont il émaille ses observations, prenant pour modèle Pausanias[1], Cambry se révèle un observateur curieux et scrupuleux, portant autant d'intérêt au commerce, à l'agriculture, à l'industrie, à l'état des routes[1] qu'à l'histoire et à la langue, à la musique et à la danse, annonçant par là les collectes à venir de Hersart de la Villemarqué et de Luzel. Il est notamment chargé d'établir le catalogue des « objets échappés au vandalisme révolutionnaire » dans sa région. Convaincu de la grandeur des Gaulois, et notamment de leur druides, il s'attache à les réhabiliter[1]. Il fonde alors avec Jacques Le Brigant l'Académie celtique le , qu'il préside jusqu'à sa mort en 1807, n'échappant pas aux dérives de la celtomanie. Il décrit ainsi plusieurs monuments mégalithiques situés dans le Finistère, qu'il qualifie à tort de « druidiques » ou « celtiques » ayant selon lui des fonctions astrologiques, et contribue à diffuser la théorie, promise à un grand succès, selon laquelle les dolmens seraient des autels sur lesquels les druides sacrifiaient des victimes humaines (les ossements retrouvés sur place en témoignant)[1].

Publications

- Traces du Magnétisme, La Haye, 1784.

- Contes et proverbes, suivis d'une notice sur les troubadours, 1784, Amsterdam, 1787. La première édition est de 1784. L'édition de 1787 semble être une remise en vente de l'originale. C'est un petit volume de contes et d'anecdotes puisées chez Claude Fauchet, Étienne Pasquier, Nostradamus, Le Grand d'Aussy, Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye et de Millot.

- Promenades d'Automne en Angleterre, 1787.

- Rapport sur les sépultures, présenté à l'administration centrale du département de la Seine, Paris, Pierre Didot l'Aîné, an VII 1799. Constatant l'état désastreux des cimetières à la fin de la période révolutionnaire, il propose un renouvellement profond de la façon dont sont conçues les sépultures. « Le respect pour les morts tient plus qu"on ne le pense communément à l'ordre social ».

- Essai sur la vie et sur les tableaux du Poussin, Pierre Didot l'Aîné, an VII. 1799.

- Voyage dans le Finistère ou État de ce département en 1794 et 1795. Imprimerie-Librairie du Cercle Social, An VII 1799 (réédition "Société archéologique du Finistère", Quimper, 1999 [ (ISBN 2-906790-04-4)]). Le voyage auquel nous convie l'auteur va bien au-delà des limites géographiques du Finistère. À l'origine Rapport sur l'état du département, réalisé au lendemain des événements révolutionnaires, il a été décrit à un moment charnière de l'histoire de France, entre Ancien Régime et temps modernes. Il se fait le porte-parole des espoirs du moment, mais ne passe pas pour autant sous le silence les dérives des premiers temps de la République.

- Voyage Pittoresque en Suisse et en Italie, Paris, Jansen, an IX (1801).

- Description du département de l'Oise en deux volumes, Imprimerie de P. Didot L'ainé, an XI. 1803, dessins de Thomas-Charles Naudet. (Planches consultable sur Gallica)

- Monuments celtiques, ou recherches sur le culte des pierres, Précédées d'une Notice sur les Celtes et sur les Druites, et suivies d'Étymologies celtiques, Paris, chez Mad. Johanneau, Libraire, Palais du Tribunat, An XIII 1805

- Voyage dans le Finistère. Nouvelle édition, accompagnée de notes historiques, archéologiques, physiques et de la flore et de la faune du département par M. le Chevalier de Fréminville. Lefournier, Brest, 1836.

- Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, dressé l'An III, Caillière, Rennes, 1889.

Postérité

- En Bretagne, au moins cinq rues portent son nom, d'après Les Noms qui ont fait l'histoire de Bretagne, 1997. Une rue porte son nom a Quimperlé par exemple

- À Beauvais, préfecture de l'Oise, une salle à la préfecture et au MUDO - Musée de l'Oise ainsi qu'une rue lui rendent hommage pour son action en tant que préfet de l'Oise et son ouvrage Description du département de l'Oise en deux volumes.

Notes et références

- Yohann Sparfel et Yvan Pailler, Les mégalithes de l'arrondissement de Brest, Rennes, Institut culturel de Bretagne et Centre régional d'archéologie d'Alet, coll. « Patrimoine archéologique de Bretagne », , 290 p. (ISBN 978-2-86822-111-7), p. 13-15

Annexes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux beaux-arts :