Plouégat-Guérand

Plouégat-Guérand [pluegat gerɑ̃] (en breton : Plegad-Gwerann) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plouégat-Guérand | |

_Mairie.jpg.webp) Mairie de Plouégat-Guérand. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Morlaix Communauté |

| Maire Mandat |

Renaud de Clermont-Tonnerre 2020-2026 |

| Code postal | 29620 |

| Code commune | 29182 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plouégatais |

| Population municipale |

1 061 hab. (2020 |

| Densité | 61 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 37′ nord, 3° 40′ ouest |

| Altitude | Min. 2 m Max. 151 m |

| Superficie | 17,29 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Morlaix (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plouigneau |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.plouegat-guerrand.bzh/ |

Géographie

Localisation

Plouégat-Guérand se situe dans le nord-est du Finistère, en Trégor, et est limitrophe du département des Côtes-d'Armor. Elle fait partie de l'arrondissement de Morlaix et du canton de Plouigneau, et se trouve sur le territoire communautaire de Morlaix Communauté.

Plouégat-Guérand fait partie historiquement du Trégor finistérien.

Communes limitrophes

Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de communes :

Relief et hydrographie

Le finage communal forme un plateau en pente notable, incliné vers le nord : les altitudes les plus élevées sont dans la partie sud-est de la commune (141 mètres au nord-ouest de Voasven, 140 mètres près de Kerebars) et s'abaissent vers l'ouest (120 mètres aux alentours de Kerelcun) et surtout vers le nord, s'abaissant jusqu'à une trentaine de mètres près de Porz Cadiou et même 14 mètres près du manoir de Goasmelquin et à 3 mètres seulement en aval de Pont Menou, dans la vallée du Douron. Les altitudes remontent toutefois dans l'extrême-nord du territoire communal, au-delà de la vallée d'un petit affluent de rive gauche du Douron, jusqu'à 79 mètres à la limite nord de la commune, au nord de Corvez. Le bourg est vers 80 mètres d'altitude.

La commune est séparée de Plouigneau au sud-ouest par le fleuve côtier Dourduff et côté Est des communes voisines costarmoricaines de Plestin-les-Grèves et Trémel par le Douron, un autre fleuve côtier, dont la vallée est encaissée d'environ 80 mètres par rapport au plateau avoisinant, pour sa partie située entre son entrée sur le territoire communal et Toul ar Hoat ; ces deux cours d'eau coulent vers la Manche, le premier cité se jetant dans la Rivière de Morlaix, le second dans la Baie de Lannion.

Habitat

La commune présente un paysage rural traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en écarts formés de hameaux ("villages") et fermes isolées. Le bourg est en position relativement centrale au sein du territoire communal ; il était traditionnellement de faible importance, mais a grossi dans les dernières décennies du XXe siècle et les premières du XXIe siècle en raison de la création de lotissements, principalement situés au sud-ouest du bourg ancien. Le reste de la commune est préservé de la rurbanisation et de la périurbanisation, sauf au sud de Pont Menou, qui est le hameau principal, à la limite des Côtes-d'Armor.

La toponymie de certains écarts rappelle l'importance par le passé des domaines congéables, dits aussi "convenants" (Convenant Gentil, Convenant Run ar Ber, Convenant Jouannet, Convenant Ropars, etc..).

Voies de communications

La route nationale 12 passe dans la commune voisine de Plouigneau, où se trouve l'échangeur de Kerdilès, d'où la commune est facilement joignable via la route départementale 64, qui passe à proximité du bourg avant de rejoindre Lanmeur. Le nord de la commune est également desservi par l'axe Morlaix-Lannion (D 786, ancienne Route nationale 786).

Bus

La commune est desservie par trois lignes scolaires Linéotim (transports de bus de Morlaix Communauté) :

- la ligne 33A (Plouigneau <> Plouégat-Guérand <> Lanmeur) ;

- la ligne 33B (Plouégat-Guérand <> Lanmeur) ;

- la ligne 91 (Plouégat-Guérand <> Plouigneau <> Garlan <> Morlaix).

Train

La gare TER la plus proche est celle de Plouigneau et la gare TGV la plus proche est celle de Morlaix.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lanmeur », sur la commune de Lanmeur, mise en service en 1982[7] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 984,9 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 37 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,2 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Plouégat-Guérand est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Morlaix, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 24 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[17] - [18].

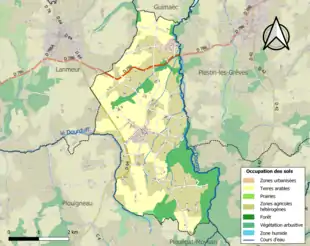

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (82,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (40,8 %), terres arables (39,4 %), forêts (15,2 %), zones urbanisées (3,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,5 %), prairies (0,2 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploegat Gallon en 1473,

Ploegat, du breton plou et le nom du saint breton Egat[21], assimilé à saint Agapet[22] ; il pourrait aussi s'agir de saint Ergat[23].

Guérand, du nom d'une seigneurie; Vallon, Gazvallon en 1330, Gouezrant en 1543[22].

Plegad-Gwerann en breton.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

_Run-ar-Bleiz_05.JPG.webp) Le tumulus de Run-ar-Bleiz (Tertre-aux-Loups) 1.

Le tumulus de Run-ar-Bleiz (Tertre-aux-Loups) 1._Run-ar-Bleiz_04.JPG.webp) Le tumulus de Run-ar-Bleiz (Tertre-aux-Loups) 2.

Le tumulus de Run-ar-Bleiz (Tertre-aux-Loups) 2.

Moyen Âge

Deux mottes féodales sont recensées dans la commune, l'une est située à Kergallon, l'autre à l'est de Porzmeur, au sud du bourg, près de la route allant vers Plouigneau.

Le manoir de Kerhallon

Le manoir de Kerhallon appartint à l'origine à la famille Goallon et en a conservé le nom quelque peu contracté. Il a aussi donné son nom originel à la paroisse qui se dénommait Plougat-Kergoallon, avant que son nom ne devienne Plouégat-Guerrand après l'érection de la seigneurie de Guerrand en marquisat. La branche aînée de la famille Goallon disparut dès le XIVe siècle et le manoir devint la propriété d'Even Charruel, avant de passer aux mains de la famille de Penhoat (par exemple Alain de Penhoat était seigneur de Kergoallon en 1500), puis de la famille Groesquer à la suite du mariage vers 1580 d'Aliette de Penhoat avec Jean de Groesquer, originaire de Pédernec. En 1988, le manoir fut vendu à l'abbé Constantin de Montriou, conseiller au Parlement de Bretagne ; l'acte de vente indique que la seigneurie de Kerhallon, qui s'étendait sur les paroisses de Plouégat-Goallon, Plestin et Trémel sa trève, Lanmeur et Locquirec sa trève, Guimaëc et Plougasnou, bénéficiait d'un droit de péage sur le pont franchissant le Douron au Pont-Haouël, de droit de pêcher le saumon dans la rivière d'Ouff (nom que portait alors le Douron) « en faisant lever les écluses de 17 moulins, depuis celui d'Ancremel jusqu'à la mer » et possédait plusieurs convenants. La seigneurie disposait aussi du droit de haute justice, ses piliers de justice étant situés au sommet de la lande escarpée de Lanvizinec et, dans l'église paroissiale, de la chapelle Sainte-Anne, « située du côté de l'Évangile » ; par contre la chapelle domestique du manoir était déjà ruinée. En 1738, un membre de la famille Groesquer en est à nouveau propriétaire (Auguste-François de Groesquer, lequel prit part à la conspiration de Pontcallec et fut condamné à mort par contumace ; ensuite amnistié, il décéda en 1757 et la terre de Kerhallon fut alors achetée par le marquis de Locmaria et devint une annexe de la seigneurie de Guerrand)[24]. Cet ancien manoir a presque totalement disparu de nos jours même si quelques murs subsistent ou du moins subsistaient en 1932 selon Louis Le Guennec[25].

La seigneurie de Guerrand

Guerrand fut le siège d'une seigneurie importante dont l'existence est attestée en 1351 : Yves Charruel (ou Even Charuel)[Note 7], capitaine de Morlaix, qui lors de la Guerre de succession de Bretagne soutint Charles de Blois et participa au combat des Trente, était seigneur de Guerlesquin et de Guerrand. La seigneurie appartint ensuite successivement aux familles Penhoet, Boiséon et du Parc.

Selon Jean-Baptiste Ogée « le château de Guerrand appartenait en 1480 à Jean Duparc, seigneur de Locmaria [Locmaria], qui (...) fit fermer le parc de ce château, qui est d'une étendue immense. En 1592, le célèbre brigand Guy Éder de La Fontenelle s'empara du château de Guerrand. Louis XIII, voulant récompenser Vincent Duparc de Locmaria[Note 8] des services qu'il lui avait rendu, érigea cette seigneurie en marquisat, par lettres patentes données au mois de mars 1637 (...) en faveur de ce seigneur qui était enseigne dans la Compagnie des Gendarmes [capitaine de la garde des mousquetaires] du cardinal de Richelieu au siège de La Rochelle et pendant les Guerres d'Allemagne. Il avait épousé Claude de Névet ; il présida par élection aux États de Bretagne assemblés à Fougères le . (...) En 1680, ce marquisat appartenait à Louis-François Duparc[Note 9], marquis de Locmaria, maréchal des camps et armées du Roi (...) ». La seigneurie disposait du droit de haute justice et le marquis de Locmaria possédait aussi des terres de Kerallon et du Ponthou, y disposant aussi du droit de haute justice[26].

Lorsque débute la Révolution française, la seigneurie est aux mains de Jacques Quemper de Lanascol[27], qui émigre en Angleterre. Vendu comme bien national à un marchand de Morlaix, Jean François Pezron, le château tombe en ruine et est rasé en 1840[28].

Un nouveau château de Guerrand fut construit en 1902, mais incendié en 1940. Le nom a été repris par une simple ferme faisant chambre d'hôtes[29].

Époque moderne

Cette commune est connue pour des faits liés à la Révolte des Bonnets rouges en 1675.

Le marquis de Guerrand aurait été, selon la légende, « une sorte de dom Juan impérieux, débauché, sanguinaire, faisant l'amour l'épée au poing et la menace à la bouche. Sa rencontre était redoutée à l'égal de celle d'une bête fauve ». Guillaume Lejean a narré en 1846 dans sa "Notice sur Plouégat-Guerrand" quelques-uns des tristes exploits attribués au marquis qui habitait l'imposant château de Guerrand à une date indéterminée. De nombreuses gwerz ont chanté ses "exploits" ; l'une (gwerz du marquis de Guerrand) a été traduite en français et retranscrite par Émile Souvestre en 1836[30]. Selon Théodore Hersart de La Villemarqué, le marquis concerné serait Louis-François du Parc[Note 9], marquis de Locmaria et fils de Vincent du Parc et de Claude de Névet, mais Louis Le Guennec pense plutôt qu'il s'agissait de Vincent du Parc[Note 8] lui-même[31].

Le marquis de Guerrand, mort en 1669, dans son testament, légua une rente de 700 livres à verser annuellement pour la construction et l'entretien, dans le bourg de Plouégat, « d'un hôpital pour 10 à 12 pauvres, avec une gouvernante et un chapelain » ; cet hôpital fonctionnait en 1673 et jusqu'à la Révolution française, au cours de laquelle il fut vendu[25].

_ND_de_Kernitron_-_Mobilier_13.jpg.webp)

Le manoir de Goasmelquin fut la propriété de la famille de Goudelin (par exemple François de Goudelin[Note 10] au XVIIe siècle), puis à partir de 1704 de la famille de Kersauson en raison du mariage le à Morlaix, de Marie Françoise de Goudelin avec Henri Louis de Kersauson[Note 11]. Une chapelle privée, ayant un clocheton à dôme, dédiée à sainte Barbe, date du XVIIIe siècle.

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Ploagat-Goirand [Plouégat-Guérand] de fournir 25 hommes et de payer 164 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[32].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plouégat-Guérand en 1778 :

« Plouagat-Guerrand ; paroisse qui relève du Roi ; à 8 lieues au sud-ouest de Tréguier, son évêché ; à 34 lieues et demie de Rennes et à 2 lieues de Morlaix, sa subdélégation et son ressort. On y compte 1 000 communiants[Note 12] ; la cure est à l'alternative. Ce territoire est un pays plat et couvert [de bocage], qui renferme des terres bien cultivées, des prairies, quelques landes et le bois de Guerrand, qui peut avoir une lieue de circuit. Les habitants de l'endroit font beaucoup de cidre. Le château de Lomaria-Guerrand est la maison seigneuriale du lieu (...)[33]. »

La Révolution française

Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement le nom de Plouégat-Gallon[34].

Le château de Guerrand est vendu en 1793 comme bien national à Jean François Pezron[Note 13], dont la fille Marie Victoire épousa Jean Swiney[Note 14], originaire de Cork (Irlande), un capitaine négociant établi à Morlaix ; un de leurs fils Gustave Swiney fut maire de Plouégat-Guérand et député.

Le XIXe siècle

L'épidémie de choléra survenue dans le Finistère en 1832-1833 fit 95 morts à Plouégat-Guérand[35].

Selon une inscription dans l'église paroissiale de Guimiliau, saint Laurent attirait dans sa chapelle de Saint-Laurent-du-Pouldour[36] des foules de rhumatisants ; ils faisaient le tour du cimetière à genoux, rampaient sous l'autel dans une sorte de four, se frottaient le visage et les mains contre sa statue, puis procédaient à des ablutions, vêtus d'un pagne ou d'une chemise, sous la cascade jaillissant de la fontaine surélevée (toujours en place) ; les hommes se trempaient à certaines heures, les femmes à d'autres, ainsi qu'en témoignent des photos, mais le clergé, lassé par certaines scènes scabreuses, fit démolir la chapelle à la fin du XIXe siècle ; outre la fontaine, une croix celtique a subsisté[37].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plouégat-Guérand en 1853 :

« Plouégat-Guerrand (sous l'invocation de saint Agapat, ou Agapit, pape et martyr). (...) Principaux villages : Kerlécan, Kerabras, Ropars, Quinquis, la Boissière, Pont-Ménou, Kernonin. Château du Guerrand. Superficie totale : 1 729 hectares, dont (...) terres labourables 1 052 ha, prés et pâturages 107 ha, bois 138 ha,vergers et jardins 30 ha, landes et incultes 299 ha (...). Moulins : 8 (d'Ancremel, Blanc, de Kerhallon, de Kermellin, de Pont-Ménou, à eau. (...) Le nom de Guerrand, qui s'ajoute à ce Plouégat, pour le distinguer de l'autre [Plouégat-Moysan] est emprunté à la belle seigneurie de ce nom, splendide domaine dont aujourd'hui on ne voit plus que des débris qui témoignent de son antique splendeur. (...) Primitivement cette paroisse avait emprunté comme caractéristique le nom de la terre de Kergoallon et se nommait Plouégat-Kergoallon (...). Géologie : presque toute la commune repose sur un terrain schisto-argileux. On parle le breton[38]. »

Le hameau de Pont-Menou devint, sous l'influence de Guillaume Le Coat, un pasteur originaire de Trémel (il revendique en 1875 21 conversions au protestantisme dans ce hameau), un centre protestant : en 1877, il acquiert une vieille forge dans le village, et en lui adjoignant deux maisons voisines, aménage un temple-école avec une maison d'habitation pour l'instituteur-évangéliste. L'école ouvrit en 1879 et un couple d'instituteurs protestants venus du Béarn, Médard Harrioo-Chou et son épouse, la prirent en charge en 1883 jusqu'en 1896, date à laquelle ils partirent s'occuper de l'école protestante de Trémel. L'école de Pont-Menou eut jusqu'à une cinquantaine d'élèves en 1888 (38 en 1912), la majeure partie d'entre eux étant catholiques ; les familles rurales de Pont-Menou et des environs bravaient les foudres des recteurs de Plestin et de Plouégat-Guerrand en confiant leurs enfants aux maîtres d’écoles protestants, en raison de l'éloignement par rapport à ces deux bourgs[39]. Cette école fut remplacée par une école laïque de hameau entre les deux Guerres mondiales[40]. Cette école de hameau a fermé en 1984[41].

La Belle Époque

Louis Le Guennec décrit ainsi le village de Pont-Menou au début du XXe siècle : « Le village de Pont-Menou [est] d'un aspect curieusement vétusté. Ses logis délabrés, ses masures, ses pignons ébréchés et vêtus de lierre s'étaient en désordre des deux côtés du chemin taillé dans le roc. Il y avait là, jadis, une léproserie et une chapelle dédiée à Sainte Marguerite, qu'à remplacé un petit oratoire moderne (...). L'ancienne foire de Sainte-Marguerite était si considérable que, dans l'évêché de Tréguier, le mois de juillet n'était connu que sous le nom de « Miz foar Pont-Menou » ("Mois de la foire de Pont-Menou") »[42].

Le tronçon Plouezoc'h - Plestin-les-Grèves de la ligne ferroviaire à voie métrique des Chemins de fer armoricains ouvre en juillet 1913, desservant des gares intermédiaires à Lanmeur et Plouégat-Guérand et permettant de relier Morlaix à Lannion grâce aux autres lignes existantes. Le tracé de la ligne par Plouégat-Guérand était demandé localement dès 1902[43]. L'exploitation de la ligne est reprise en 1926 par les Chemins de fer départementaux du Finistère, mais, non rentable elle ferme dès le .

La Première Guerre mondiale

_Monument_aux_morts.jpg.webp)

Le monument aux morts de Plouégat-Guérand porte les noms de 72 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 5 au moins sont morts en Belgique dont 4 dès 1914 (Henri et Jean Pouliquen ainsi que Guillamume Morellec dès le lors des combats de Maissin et Pierre Geffroy en octobre 1914 à Dixmude lors de la bataille de l'Yser); 1 est mort en Grèce (François Le Deunf) en 1917 lors de l'expédition de Salonique ; deux au moins sont des marins morts en mer (Jean Péron à bord du croiseur cuirassé Amiral Charner torpillé le par un sous-marin allemand et Jacques Billien à bord du Doxa, un torpilleur grec saisi par la France et coulé dans le détroit de Messine le ) ; la plupart des autres sont morts sur le sol français à l'exception d'Yves Roudaut décédé en Allemagne alors qu'il était prisonnier de guerre[44].

L'Entre-deux-guerres

Le bourg de Plouégat-Guérand vers 1920 (carte postale ND Photo).

Le bourg de Plouégat-Guérand vers 1920 (carte postale ND Photo). Le moulin de Kerhallon en Plouégat-Guérand (dessin de Louis Le Guennec publié le dans le journal L'Ouest-Éclair).

Le moulin de Kerhallon en Plouégat-Guérand (dessin de Louis Le Guennec publié le dans le journal L'Ouest-Éclair).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plouégat-Guérand porte les noms de 6 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[44].

La Résistance : les deux maquis de Saint-Laurent

Deux maquis s'organisèrent près du village de Saint-Laurent en Plouégat-Guérand dans le site boisé et encaissé de la vallée du Douron : l'un, créé en , sur le versant est de la vallée, fut un maquis FTP, organisé par Pierre Lagadou[45], dit capitaine Jules et André Le Men, dit Victor autour initialement de la ferme de Coat Chanus[46]. Les résistants recrutent des réfractaires du STO, organisèrent des parachutages et menèrent des actions de guérilla[47].

L'autre groupe de maquisards FFI, membre du réseau Libé-Nord, dirigé par le docteur Léon Le Janne[48], alias Commandant Noël, coopérant avec François Tanguy-Prigent, alias Jacques Le Ru, maire révoqué de Saint-Jean-du-Doigt, ayant sa base à Kerabars, en Plouégat-Guérand, se replia sur le versant ouest de la même vallée en [49] dans le bois de Saint-Laurent, surnommé Coat Janus[50]. Sept lycéens du lycée de Morlaix, âgés de 17 ou 18 ans, formèrent un groupe de résistants au printemps 1943, organisé par Émile Guéguen et Gildas Lebeurier[51] dit "Gil" ; parmi ses membres Louis Gourvil et Émile Le Jeune[52]. Ce "groupe Gil" participa à diverses actions de résistance au Cloître-Saint-Thégonnec et à Plourin-les-Morlaix. Ses membres rejoignirent le maquis FFI de Saint-Laurent en Plouégat-Guérand, incorporant le "bataillon d'Ornano", dirigé par Édouard Lebeurier (1892-1986)[53].

Quatre membres (Marcel Le Berre, René Morvan, Hervé Ollivier et Jacques Ollivier) de ce "bataillon d'Ornano", ainsi que l'agriculteur (François Trévien) et son employé (André Corvez) qui les cachaient à Pénarvern en Sainte-Sève furent, en raison d'une dénonciation, arrêtés par la Feldgendarmerie qui cerna la ferme, condamnés à mort par un tribunal allemand comme francs-tireurs le et fusillés le même jour en un lieu inconnu, probablement dans les Côtes-du-Nord. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés[54].

Les maquisards du maquis Saint-Laurent participèrent à tous les combats pour la libération de Morlaix (au Ponthou, à Plougasnou, à Lanmeur, au Boiséon en Plouigneau) le . « Notre mission était de faciliter la progression des Américains en empêchant la destruction des voies de communication et en gardant les Allemands à la côte » déclare un ancien maquisard[55].

Son avion étant touché par un tir allemand, le capitaine Louis D. Morisson, de l'U.S. Air Force, ayant sauté en parachute, fut recueilli par des maquisards (une rue de Plouigneau a été baptisée "rue Capitaine Louis Morisson").

Une stèle implantée à Kerabars commémore le souvenir des maquisards disparus[56]. Même si ces maquis ne durèrent que quelques mois, ils réunirent près de 500 résistants et réfractaires du STO[57]. Une trentaine de ses membres poursuivirent le combat en participant à la libération de la poche de Lorient en .

L'après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats originaires de Plouégat-Guérand sont morts pour la France pendant la guerre d'Indochine (Jean Cillard et Francis Favé) et deux pendant la guerre d'Algérie (Amédée Prigent et Yves Salou)[44].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[62]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[63].

En 2020, la commune comptait 1 061 habitants[Note 26], en diminution de 3,11 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Évolution du rang démographique

En 2016, Plouégat-Guérand était la 175e commune du département en population avec ses 1 067 habitants (territoire en vigueur au ), derrière Saint-Ségal (174e avec 1 070 habitants) et devant Garlan (176e avec 1 056 habitants).

Manifestations culturelles et festivités

La fête des cerises a lieu tous les ans le premier dimanche de juillet.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

_%C3%89glise_01.jpg.webp)

- L'église paroissiale Saint-Agapit, construite au XVIe siècle (1526), de style gothique, elle abrite un étrange bénitier de très petite taille, sculpté de nombreux symboles chrétiens. Le sculpteur serait, selon la signature de l'œuvre, "S. de Rousval" ou "S de Rouseval". L'édifice est classé depuis 2010[70]. Elle possède un maître-autel datant du XVIIe siècle, période du marquisat. En rénovation depuis 4 ans, le chantier de plus de 2 millions d'euros doit prendre fin pour l'été 2021[71].

_%C3%89glise_02.jpg.webp) Façade occidentale de l'église Saint-Agapit.

Façade occidentale de l'église Saint-Agapit._%C3%89glise_03.jpg.webp) Porche méridional de l'église Saint-Agapit.

Porche méridional de l'église Saint-Agapit._%C3%89glise_07.jpg.webp) Ébrasement droit du porche méridional de l'église Saint-Agapit.

Ébrasement droit du porche méridional de l'église Saint-Agapit._Calvaire.jpg.webp) Croix de cimetière situé dans l'enclos paroissial.

Croix de cimetière situé dans l'enclos paroissial.

- Le château de Guerrand : datant du XVIIe siècle, l'ancien château clos de murs et possédait huit avenues plantées de bois de haute futaie ; c'était un majestueux édifice doté d’un parc de 125 ha dont les jardins auraient été dessinés par Le Nôtre. L'ancien château avait été remplacé par une construction nouvelle vers 1830, laquelle est désormais en ruines[72] (seuls les murs subsistent) après un incendie survenu dans la nuit du [73].

- Le château de Goasmelquin : construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle à la place de l'ancien manoir[74]. Propriété privée, il ne se visite pas[75].

Le château de Goasmelquin vers 1920 (carte postale L'Hénoret).

Le château de Goasmelquin vers 1920 (carte postale L'Hénoret).

- 5 Croix : croix de Kerbel (XVIIe siècle) ; croix de Kerhuel ; les deux croix du cimetière (l'une date du XIVe siècle, l'autre de 1897) ; croix de Pont-Menou, édifiée en 1942 et de style néoceltique[76].

- La fontaine de Pont-Menou, située en bord du fossé au pied de la falaise de schiste au sommet de laquelle se trouvait l'école évangélique, alimente un abreuvoir puis un lavoir[77].

Personnalités liées à la commune

- François Guenveur (1748-1826), maire de Plouégat-Guérand entre 1810 et 1815, auteur et collecteur de chansons bretonnes, membre de l'Académie celtique[78].

- Guillaume Lejean, né à Plouégat-Guérand en 1824 et mort dans la même commune en 1871, voyageur et géographe.

- René Adam, né à Plouégat-Guérand en 1883, député de la Seine (1924-1928).

- Gustave Swiney mort à Plouégat-Guérand en 1888, maire (1871-1873) et député du Finistère (1873-1881)[79].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Yves Charruel ou Even Charuel, né vers 1320, défenseur de Rennes en 1342, blessé et fait prisonnier lors du Combat des Trente le ; il alla en Angleterre négocier la rançon de Charles de Blois ; il se distingua en Normandie à la bataille de Cocherel, gagnée, en 1364, par Bertrand du Guesclin, sur les armées d'Angleterre et de Navarre ; décédé après 1369.

- Vincent du Parc, né en 1610, marquis de Locmaria et du Guerrand, qui fut gouverneur de la ville et du château de Concarneau, décédé le à Plouégat-Guerrand.

- Louis-François du Parc, né le à Plouégat-Guerrand, décédé le à Plouégat-Guerrand.

- François de Goudelin, baptisé le à Plouégat-Guérand, décédé le à Plouégat-Guérand.

- Henri Louis de Kersauson, né en 1671 à Brest, décédé le à Brest, sénéchal de Brest, bailli à la Cour royale de Brest.

- Personnes en âge de communier.

- Jean François Pezron, né le à Plougasnou, décédé le au château de Guerrand en Plouégat-Guérand.

- Jean Swiney, né le à Cork (Irlande), décédé le à Morlaix.

- François Guenveur, né en 1748 à Plouégat-Guérand, décédé en 1826 en Caroline du Sud (États-Unis).

- François Le Brigant, né le à Plestin, décédé le à Plouégat-Guérand.

- Guillaume Coat, né le à Plouégat-Guérand, décédé le à Kerammer en Plouégat-Guérand.

- Paul Swiney, né le à Plouégat-Guérand, décédé le à Rennes (Ille-et-Vilaine).

- Jean-Baptiste Charles Roger, né le à Paris (2e arrondissement), décédé le à Plouégat-Guérand.

- Yves Marie Péron, né le au Convenant Penmen en Plouégat-Guérand, décédé le à Ploujean (Finistère).

- Noël Héliès, né le à Plougonvelin, décédé le à Ker Noel en Plouégat-Guérand.

- Jean Manac'h, né le à Plestin (Côtes-du-Nord), décédé le à Guersavret en Plouigneau.

- Agapithe Prigent, né le à Beuzit en Plouégat-Moysan, décédé le à Kermelin en Plouégat-Guérand.

- François Bourhis, né le à Saint-Jean-du-Doigt, décédé le à Morlaix.

- Eugène Le Roy, né le à Plouigneau, décédé le à Plouégat-Guérand.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lanmeur - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plouégat-Guérand et Lanmeur », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lanmeur - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plouégat-Guérand et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre -Toponymie générale de la France - Volume 2 - Page 1046

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 94, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté en ).

- « pouldergat.fr/index.php?page=h… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Louis Le Guennec, « Nos vieux manoirs à légendes. Le manoir de Kerhallon en Plouégat-Guérand », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Louis Le Guennec, « Nos vieux manoirs à légendes. Le manoir de Kerhallon en Plouégat-Guérand », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pages 402-403.

- Jacques Quemper de Lanascol, né le à Kéraudy en Ploumilliau (Côtes-du-Nord), décédé le à Guingamp.

- « Plouégat-Guerrand : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de… », sur infobretagne.com (consulté le ).

- http://www.leguerrand.com/index_fr.html

- Émile Souvestre, "Le Finistère en 1836", Brest, 1838.

- Louis Le Guennec, La légende du marquis de Guerrand, "Mélanges bretons et celtiques offerts à M. J. Loth, membre de l'Institut, professeur au Collège de France", 1927, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1153314/f151.image.r=Lanmeur

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pages 402-403.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Plouégat-Guérand », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Henri Monod, "Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886)", 1892, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61500477/f23.image.r=Plougasnou.langFR

- « Ancienne chapelle en ruines de Saint-Laurent du Pouldour », sur patrimoine-religieux.fr (consulté le ).

- Edmond Rebillé et Albert Pennec, "Quand les Saints guérissaient", éditions Le Télégramme, 2002, (ISBN 2-914552-78-5).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 318.

- Jean-Yves Carluer, « Les protestants du Douron (1872-1916) Partie 1 », sur Les protestants bretons, (consulté le ).

- « Au comité de défense laïque », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « A la recherche des anciens élèves de l'école de Pont-Menou », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Louis Le Guennec, Le Finistère monumental : Morlaix et sa région, Quimper, Les Amis de Louis Le Guennec, 1979 (réédition), page 128.

- « De Morlaix à Plestin-les-Grèves », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, 2 ocobre 1902 (lire en ligne, consulté le ).

- ACAM-MEMORIAL, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Pierre Lagadou est originaire de Plestin-les-Grèves

- http://fr.topic-topos.com/stele-des-maquis-de-saint-laurent-plouegat-guerrand

- Danielle Ropars, 1939-1945 : ils l'ont vécu, Liv'éditions, 2003 [ (ISBN 2-913555-54-3)]

- Léon Le Janne, (1894-1976), docteur en médecine, résistant ("Commandant Noël"), médecin auxiliaire dans le 2e régiment d'infanterie coloniale en 1914-1918, commandant de l'armée secrète Libé-Nord pour Morlaix et sa région pendant la Seconde Guerre mondiale

- "Été 1944 : Résistances et Libération en Trégor", Skol Vreizh n°56

- (en) « Le Maquis-Refuge de saint Laurent à Plouégat-Guérand, maison de Coat Janus. » [vidéo], sur Dailymotion (consulté le ).

- Gildas Lebeurier, né le , élevé à la dignité de Grand officier de la Légion d'honneur le , voir http://www.france-phaleristique.com/lh_promo_25-04-05.htm

- « Marcel Le Jeune. À 17 ans, il a pris le maquis », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- François de Beaulieu, La triple vie d'Édouard Lebeurier, revue "ArMen" n° 200, mai-juin 2014

- « cerp22.free.fr/fusilles/Execut… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- La Libération du Finistère : Morlaix, Supplément à Ouest-France du 9 septembre 1994, Ouest-France, .

- « 55 ans après les maquisards se souviennent », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- « Garder le souvenir du maquis Saint-Laurent »

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ). - « GUENVEUR François », sur cths.fr (consulté le ).

- François Kerlirzin, né le 8 germinal an XII () à Plouigneau, décédé le à Plouégat-Guérand.

- « Conseil. Christian Le Manach : un 3e mandat », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- « Plouegat-Guérand. Élu maire, cent ans après son grand-père », Ouest-France, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Notice no PA29000066, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « La restauration de l'église Saint-Agapit terminée pour l'été 2021 », sur ouest-france.fr, (consulté le ).

- « Château de Guérand (détruit) (Plouégat-Guérand) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne (consulté le ).

- « Plouégat-Guerrand. « On dit que c’était le plus grand château de Bretagne » », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le )

- « Château de Goasmelquin (Plouégat-Guérand) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne (consulté le ).

- « Chateau de Goasmelquin à Plouégat Guérrand, propriété privée », sur chateau-fort-manoir-chateau.eu (consulté le ).

- « SAF - Plouégat-Guerrand », sur du-finistere.org (consulté le ).

- « Plouégat Guerrand Fontaine haute et lavoir Pont Menou », sur eau-et-rivieres.org (consulté le ).

- « Feuilles volantes - Auteur », sur Kan.bzh (consulté le ).

- Dictionnaire biographique illustré : Finistère, 1911