Saint-Frégant

Saint-Frégant [sɛ̃fʁegɑ̃] (en breton : Sant-Fregan) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Saint-Frégant | |

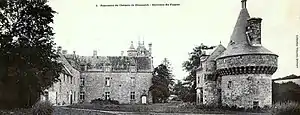

_Ch%C3%A2teau_de_Penmarc'h.JPG.webp) Le château de Penmarc'h en Saint-Frégant. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté Lesneven Côte des Légendes |

| Maire Mandat |

Cécile Galliou 2020-2026 |

| Code postal | 29260 |

| Code commune | 29248 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Fréganais, Saint Fréganaises |

| Population municipale |

851 hab. (2020 |

| Densité | 101 hab./km2 |

| Population agglomération |

25 712 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 36′ nord, 4° 23′ ouest |

| Altitude | Min. 7 m Max. 76 m |

| Superficie | 8,41 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lesneven |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Présentation

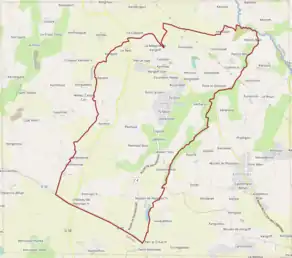

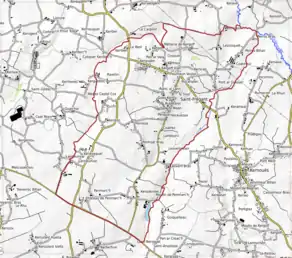

Saint-Frégant est une commune du Léon située à une dizaine de kilomètres à peine du littoral de la Manche et au nord-ouest de la ville de Lesneven. Le finage communal forme grosso modo un rectangle dont la longueur est selon l'axe nord-sud (deux ruisseaux affluents de rive gauche du Quillimadec[1], petit fleuve côtier, servent de limites communales tant à l'est qu'à l'ouest), le bourg de Saint-Frégant étant légèrement excentré dans la partie nord et le château, ainsi que le moulin, de Penmarc'h étant situés à sa limite sud, à proximité de la D 32, ancienne voie romaine, dont le tracé correspond à la limite communale avec Kernilis.

Le bourg de Saint-Frégant est à 42 mètres d'altitude, les altitudes variant de 76 mètres (à Croas-ar-Justiçou, à la limite sud de la commune) à 9 mètres (dans la vallée du Quillimadec, dans l'angle nord-est du territoire communal). L'habitat rural est dispersé, les principaux hameaux étant ceux de Kervolant, Kerfréoc, Rucaradec, Kéréobret dans la partie nord de la commune, de Keravezan, Penhoat, Lesvern, Keradennec dans sa partie sud.

Communes limitrophes

Géologie

De petites carrières d'amphibolite (qui affleurent dans un synclinal gneissique) ont été par le passé exploitées à Saint-Frégant, notamment une située près du château de Penmarc'h[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Brignogan », sur la commune de Plounéour-Brignogan-plages, mise en service en 1982[9] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,8 °C pour la période 1971-2000[11], à 12 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,3 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Saint-Frégant est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17] - [18].

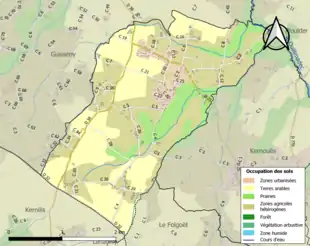

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (95,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (44,9 %), terres arables (36 %), prairies (13,6 %), zones urbanisées (5,5 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Saint Frogan en 1447, Saint Fregon en 1442, Sainct Fregan en 1481, en 1534 et en 1554[21].

Saint-Frégant vient de saint Fragan, cousin du roi breton Catovius, père de saint Guénolé et époux de sainte Gwenn[21]. De son oncle Conan Meriadec, Fragan (ou Fracan) aurait reçu le gouvernement des comtés de Léon et de Cornouaille, et il se serait illustré à Guissény dans une bataille contre les pirates[22].

Histoire

Préhistoire

Des preuves d'occupation humaine dès la Préhistoire ont été trouvées : plusieurs tombeaux maçonnés en pierres sèches datent de l'âge du bronze et une monnaie gauloise prouve une occupation celtique[23].

Antiquité

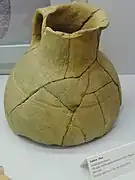

.png.webp)

Une voie romaine (son tracé correspond à l'actuelle D 32) venant de Vorgium, via Vorganium en Plounéventer et Le Folgoët, passait ensuite près du château de Penmarc'h en Saint-Frégant et de Kerscao en Kernilis en direction de Plouguerneau et Tolente.

Une villa gallo-romaine, une habitation luxueuse, centre probable d'un vaste domaine agricole a été redécouverte en 1967, les fouilles se poursuivant en 1968 et 1969, à Keradennec (en limite est du territoire communal), dans un terrain occupé par un taillis dénommé Coat-ar-Mogueriou. Daniel Louis Olivier Miorcec de Kerdanet, vers 1833, avait le premier découvert le site, quatre hectares de pierres et de tuiles, qu'il assimila à tort à la ville gallo-romaine de Tolente dont l'emplacement réel reste incertain, mais que les historiens actuels pensent plutôt se trouver à Landéda, Plouguerneau ou du côté de l'Aber-Wrac'h[24] - [25]. Arthur de la Borderie, dans son "Histoire de Bretagne", mentionne la présence à cet endroit de plus de 600 fragments de poteries et de nombreuses monnaies romaines d'or, d'argent et de bronze s'échelonnant depuis l'empereur Auguste jusqu'à Honorius[26].

Érigée sur les fondations d'une demeure plus modeste du Ier s. apr. J.-C, la villa romaine de Keradennec supporte une occupation aristocratique du IIe au IIIe siècle apr. J.-C. ; elle est composée de quatre corps de bâtiments qui s'organisent autour d'une cour rectangulaire, avec un probable espace de réception au nord et une zone thermale à l'est, présentant encore une élévation d'un mètre cinquante, par endroits. La construction disposait d'une luxueuse décoration constituée de revêtements en stuc et d'enduits peints dont certains sont assimilables à des styles pompéiens. Au début du IVe siècle apr. J.-C., la partie thermale est sommairement réinvestie par des "squatteurs", déployant un mode d'habitation plus rustique. Ces nouveaux occupants installent également un atelier dans la partie nord de la villa. Il s'agissait, au moment de sa fouille, de la villa gallo-romaine la mieux conservée d'Armorique[27].

Fragments d'enduits peints trouvés dans la villa gallo-romaine de Keradennec en Saint-Frégant (IIIe siècle après J.-C., musée du Léon de Lesneven).

Fragments d'enduits peints trouvés dans la villa gallo-romaine de Keradennec en Saint-Frégant (IIIe siècle après J.-C., musée du Léon de Lesneven).

Au sud du finage communal de Saint-Frégant, la limite communale avec Kernilis est formée par l'ancienne voie romaine (actuelle D 32) allant de Vorgium (Carhaix) et Vorganium (Kerilien en Plounéventer) à Plouguerneau (Tolente ?) dont l'ancienneté est attestée par la borne milliaire de Kerscao.

La famille de Penmarc'h

La famille de Penmarc'h, présente aux montres de 1426 à 1534, était « des plus nobles et des plus anciennes de l'évêché de Léon, et, par lettres patentes de la reine Anne, de l'an 1502, elle fut érigée en seigneurie de bannière (chevalier banneret) avec éloge, scavoir, qu'elle étoit l'une des plus nobles et anciennes chevaleries de l'évêché de Léon..., lui conférant droit de haute justice avec patibulaires à 4 pôts [poteaux] »[21]. L'auditoire de justice fut d'abord à Goulven, puis transféré en 1602 à Keradennec (une Croaz ar Justiciou ["Croix des justices"] existe toujours à cet endroit), puis, au XVIIIe siècle à Lesneven. La juridiction de Penmarc'h s'étendait sur les paroisses de Guissény, Plouguerneau, Kernilis, Guicquelleau et leurs trèves, notamment Saint-Frégant.

- La famille de Penmarc'h remonte au moins à Alain I de Penmarc'h, décédé en 1350, seigneur de Penmarc'h et époux de Constance de Coëtivy. C'est la raison pour laquelle le cardinal Alain IV de Coëtivy résidait au château de Penmarc'h quand il venait dans la région[28].

- Leur fils Alain II de Penmarc'h, époux de Guihederch du Juch, décéda vers 1375

- Leur fils Henri I de Penmarc'h, né en 1360, décéda en 1424

- Son fils Alain III de Penmarc'h, né en 1385, décéda en 1422. Il était l'époux d'Aliette de Lanroz.

- Leur fils Henri II de Penmarc'h, 1er baron de Penmarc'h, né vers 1414, décéda en 1465. Il était l'époux d'Alix de Coëtivy. Un de leurs fils cadets, Christophe de Penmarc'h fut évêque de Dol, puis évêque de Saint-Brieuc.

- Leur fils Alain IV de Penmarc'h, 2e baron de Penmarc'h, né en 1440, décédé en 1498, était l'époux d'Anne du Juch. Il fut chambellan du duc de Bretagne François II, puis d'Anne de Bretagne.

- Leur fils Henri III de Penmarc'h, 3e baron de Penmarc'h, né en 1484, asssiné en 1527 par Jehan Marec'h , fut gentilhomme de la reine Anne. Il était marié en secondes noces avec Guillemette de Kerloaguen.

- Leur fils Alain V de Penmarc'h, 4e baron de Penmarc'h, né en 1523, décéda en 1562. Il était l'époux de Françoise du Parc-Locmaria.

- Leur fils Claude de Penmarc'h, 5e baron de Penmarc'h, seigneur du Colombier et de Coetlestrémeur[29], né en 1543, décédé en 1585, marié vers 1563 avec Marie de Tromelin, dame de Lanarnuz, laquelle se remaria le avec Anne de Sanzay de la Magnane, un sanglant chef ligueur), décédée avant 1619). Claude de Penmarc'h fut gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et commissaire du ban et de l'arrière-ban du Léon.

- Leur fils René Ier de Penmarc'h, 6e baron de Penmarc'h, né en 1584, décédé en 1632, époux de Jeanne de Sanzay (sœur du chef ligueur Anne de Sanzay de la Magnane, fut aussi gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

- Leur fils Vincent de Penmarc'h, 7e baron de Penmarc'h, né en 1611, décédé le , époux d'Anne Gilette de Rivoalen.

- Leur fils Vincent Gabriel de Penmarc'h, 8e baron de Penmarc'h, né le à Saint-Frégant, décédé le à Saint-Frégant, époux d'Anne de Kermenguy. Il possédait, ainsi que son père, des droits, notamment de foire, à Goulven ainsi qu'en la chapelle Saint-Gildas en Guissény.

- Leur fils François Gabriel de Penmarc'h, 9e baron de Penmarc'h, né le à Saint-Frégant, décédé le à Tréguier, commissaire des haras du Léon, puis commissaire à la répartition de la capitation de la noblesse de l'évêché de Léon, époux d'Anne Renée Joseph de Bellingant.

- Leur fils Vincent Gabriel de Penmarc'h, 8e baron de Penmarc'h, né le à Saint-Frégant, décédé le à Saint-Frégant, époux d'Anne de Kermenguy. Il possédait, ainsi que son père, des droits, notamment de foire, à Goulven ainsi qu'en la chapelle Saint-Gildas en Guissény.

- Leur fils Vincent de Penmarc'h, 7e baron de Penmarc'h, né en 1611, décédé le , époux d'Anne Gilette de Rivoalen.

- Leur fils René Ier de Penmarc'h, 6e baron de Penmarc'h, né en 1584, décédé en 1632, époux de Jeanne de Sanzay (sœur du chef ligueur Anne de Sanzay de la Magnane, fut aussi gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

- Leur fils Claude de Penmarc'h, 5e baron de Penmarc'h, seigneur du Colombier et de Coetlestrémeur[29], né en 1543, décédé en 1585, marié vers 1563 avec Marie de Tromelin, dame de Lanarnuz, laquelle se remaria le avec Anne de Sanzay de la Magnane, un sanglant chef ligueur), décédée avant 1619). Claude de Penmarc'h fut gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et commissaire du ban et de l'arrière-ban du Léon.

- Leur fils Alain V de Penmarc'h, 4e baron de Penmarc'h, né en 1523, décéda en 1562. Il était l'époux de Françoise du Parc-Locmaria.

- Leur fils Henri III de Penmarc'h, 3e baron de Penmarc'h, né en 1484, asssiné en 1527 par Jehan Marec'h , fut gentilhomme de la reine Anne. Il était marié en secondes noces avec Guillemette de Kerloaguen.

- Leur fils Alain IV de Penmarc'h, 2e baron de Penmarc'h, né en 1440, décédé en 1498, était l'époux d'Anne du Juch. Il fut chambellan du duc de Bretagne François II, puis d'Anne de Bretagne.

- Leur fils Henri II de Penmarc'h, 1er baron de Penmarc'h, né vers 1414, décéda en 1465. Il était l'époux d'Alix de Coëtivy. Un de leurs fils cadets, Christophe de Penmarc'h fut évêque de Dol, puis évêque de Saint-Brieuc.

- Son fils Alain III de Penmarc'h, né en 1385, décéda en 1422. Il était l'époux d'Aliette de Lanroz.

- Leur fils Henri I de Penmarc'h, né en 1360, décéda en 1424

- Leur fils Alain II de Penmarc'h, époux de Guihederch du Juch, décéda vers 1375

Cette famille s'est éteinte avec le décès du fils des précédents, Louis François de Penmarc'h, 10e et dernier baron de Penmarc'h, né le à Saint-Frégant, marié trois fois et mort sans enfant, le à Saint-Frégant.

« Toutes les terres du village de Keradennec appartenaient jusqu'à la Révolution française à la famille de Penmarc'h, dont le château (...) se trouve à 600 m à l'ouest. On a déjà souligné que celui-ci avait dû prendre la suite de l'établissement romain de Keradennec. (...). Ceci montre d'ailleurs une permanence remarquable de l'habitat seigneurial à travers les vicissitudes de l'histoire[24]. »

L'emplacement de la croix antique de Croas ar Justiçou, dont le nom indique l'endroit où les seigneurs de Penmarc'h rendaient la justice, correspond à un ancien carrefour antique : vers l'est, un très ancien chemin qui se dirige en ligne droite vers Lesneven et qui porte dans la tradition locale nom de « voie romaine » et qui passe par d'anciens centres paroissiaux (Guicquelleau, Lannuchen, Élestrec) même si ceux-ci sont désormais délaissés ; vers l'Ouest, une ligne continue de talus débouche, dans la commune de Kernilis, sur une voie dénommée en breton Streat Hir (« Chemin long ») et mène jusqu'à l'établissement gallo-romain de Kerbrat-Huella, dans la commune de Kernilis ; un troisième chemin, vers le nord-ouest, va en direction du château de Penmarc'h. D'autres traces actuelles de l'ancienne cadastration antique existent ; des traces toponymiques aussi : par exemple de nombreux champs portent le nom de An Nemeur, déformation du breton An Hent Meur (« La Grand Route »)[24].

Le château de Penmarc'h fut en partie dévasté par un incendie qui, dans la nuit du 13 au , ruina toute l'aile gauche du château, détruisant une partie des archives et amenant le pillage du reste. Les bâtiments subsistants du château de Penmarc'h laissent imaginer la grandeur de l'ancien château[30]. Vincent Gabriel de Penmarc'h put toutefois en restaurer une grande partie.

Le manoir de Penhoat

Le manoir de Penhoat[31] se trouvait à Saint-Frégant. Le nom de Penhoat ("la lisière du bois" en français) est très fréquent en Bretagne : il ne faut par exemple pas confondre de manoir de Penhoat avec le château de Penhoët, situé dans la commune voisine de Saint-Thégonnec et qui était le fief de la famille de Penhoët. Mais l'homonymie laisse supposer que le manoir de Penhoat était peut-être une dépendance du château de Penhoët. Il fut habité par la branche de Penhoat de la famille de Kersauzon.

- Guillaume de Kersauson, fils d'Hervé I de Kersauson, est à l'origine de la branche des Kersauson de Penhoat, épouse vers 1447 Gilonne du Chastel, fille d'Olivier du Chastel et de Jeanne de Malestroit. C'est lui qui achète en 1440 le manoir de Penhoat en Saint-Frégant, manoir que ses descendants habiteront jusqu'en 1563. Décédé après 1483. il fut sénéchal de Landerneau en 1472.

- Guénolé de Kersauson, sieur de Penhoat, marié avec Anne-Catherine de Langoueznou, originaire de Plouvien. Il représente son père aux montres de 1481 et 1483.

- Guillaume II de Kersauson, sieur de Penhoat, épouse le Catherine de Lescoët.

- Guillaume III de Kersauson, sieur de Penhoat, épouse le Claude de Cornouaille, du manoir de Lossulien, paroisse de Guipavas (commune du Relecq-Kerhuon désormais).

- François de Kersauson, sieur de Penhoat, époux de Marie de Kergadiou, décédé le au manoir de Penhoët en Saint-Frégant.

- Vincent-Gabriel de Kersauson, sieur de Penhoat, époux de Marie du Drenec, mais tous leurs enfants moururent en bas âge.

- Anne de Kersauson, mariée le avec Olivier II de Coëtlosquet.

- Guillaume IV de Kersauson, frère des précédents, à l'origine de la sous-branche des Kersauson de Penendreff.

- François de Kersauson, sieur de Penhoat, époux de Marie de Kergadiou, décédé le au manoir de Penhoët en Saint-Frégant.

- Guillaume III de Kersauson, sieur de Penhoat, épouse le Claude de Cornouaille, du manoir de Lossulien, paroisse de Guipavas (commune du Relecq-Kerhuon désormais).

- Guillaume II de Kersauson, sieur de Penhoat, épouse le Catherine de Lescoët.

- Guénolé de Kersauson, sieur de Penhoat, marié avec Anne-Catherine de Langoueznou, originaire de Plouvien. Il représente son père aux montres de 1481 et 1483.

Lors de la Révolution française, le manoir de Penhoat était possédé par l'amiral Jean-Honoré de Trogoff qui avait combattu lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis, mais qui livra Toulon aux Anglais en 1793. C'est lui qui aurait fait construire un nouveau manoir ganri de lucarnes à fronton triangulaire et avec de hautes cheminées, accolé au vieux manoir du XVe siècle de style gothique. Les restes de ce manoir ont été rasés en 1980[32].

Les autres manoirs

La seigneurie de Kergoff fut depuis le XVe siècle aux mains de la famille Duplessis, le manoir actuel de Kergoff datant du XVIe siècle ; le manoir de Lesguern date du XVe siècle et fut la propriété successivement des familles Lesguern[Note 7] (Michel Le Nobletz, alors enfant, y séjourna chez Hervé Le Nobletz[Note 8] et Françoise de Lesguern[Note 9], ses grands-parents maternels[33]), du Beaudiez, Huon de Kerézellec[Note 10] et Crésolles[21]. En 1761 René du Plessis[Note 11] était seigneur du Plessis ; trois de ses descendants furent maires de Saint-Frégant dans le courant du XIXe siècle, mais cette famille est désormais éteinte[34].

La famille de Lesguern fut présente à toutes les réformations et montres entre 1447 et 1534 pour la trève de Saint-Frégant et prouva son ancienne extraction noble depuis neuf générations lors de la réformation de la noblesse de 1669[35]. En 1411 l'héritière du manoir épousa Prigent de Coëtmenech, mais leurs descendants reprirent le nom de Lesguern.

Sous l'Ancien Régime, Saint-Frégant était une simple trève de la paroisse de Guissény.

Époque moderne

L'église paroissiale Saint-Frégant est construite en 1730 (c'était alors une église tréviale) ; elle contenait un buste reliquaire datant du XVe siècle, classé monument historique, qui se trouve désormais exposé au musée de l'abbaye de Landévennec. Ce buste, haut de 19 cm, est en argent et vermeil ; il repose sur un socle ovale à décor perlé. Le crâne tonsuré présente en son sommet une lunette ronde ouvrant sur la relique[22]. Ce buste reliquaire pouvait être, à l'origine (comme celui de Locquénolé), porté par quatre pieds en forme de lions, tous disparus[36].

L'église possède d'autres trésors anciens : le bas-relief du maître-autel en bois sculpté date du XVIIe siècle (il représente un épisode de la vie de saint Guénolé), une statue de sainte Gwenn (la mère de saint Guénolé) et une autre de saint Éloy (en fait saint Alor) placées de part et d'autre du vitrail central. Sur le mur de l'enclos paroissial se dressent trois calvaires, dont l'un date de 1443 et compte parmi les plus anciens calvaires bretons[37].

Autour de l'église sont alors une quinzaine d'habitations qui constituent le bourg.

En 1741 Saint-Frégant compte 730 habitants, répartis en 120 foyers (dont une centaine de cultivateurs), soit une densité, élevée pour l'époque, de 94,6 habitants par km2. L'âge moyen au décès, calculé pour la période 1742-1770 (en tout 594 décès) est de 25 ans et 2 mois[38].

En 1778 le corps politique (14 membres élus pour 1 an) de Saint-Frégant rédige une pétition : « Attendu que les habitants de ladite trève sont presque tous éloignés d'une lieue de chaque endroit où il est dit des messes matines, cette grande distance, les mauvais chemins et les rudes saisons font que différents tréviens (…) se voyent très souvent obligés, malgré leurs bonnes intentions, de demeurer sans entendre la sainte messe »[39]. Dans la décennie 1780, la trève de Saint-Frégant comptait pourtant trois prêtres, dont le curé Jean Branellec[Note 12] en poste depuis 1775[38].

Révolution française

À Saint-Frégant, on comptait alors, outre les paysans, 5 meuniers, 18 tisserands, 4 peigneuses, 4 lingères, 2 bourreliers, 1 tanneur, 1 blagonnier[Note 13], 4 cordonniers, 6 tailleurs, 2 maréchaux-forgerons, 2 charpentiers-menuisiers, 1 maçon et 1 aubergiste. Un état de 1794 recense 6 moulins à Saint-Frégant : Perros, Penhoat, Lesguern, Penmarc'h, Kergoff et Guicquelleau[38].

Le corps politique de Saint-Frégant se réunit le pour mettre au point son cahier de doléances. Le réacteur fut Guillaume Branellec, meunier au moulin de Penmarc'h. Ce cahier reprend pour l'essentiel un cahier type proposé par la sénéchaussée de Lesneven, se contentant d'y rajouter des récriminations concernant les corvées dues aux seigneurs par les paysans. Les deux représentants élus pour représenter la trève à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée furent Yves Ménec, du manoir du Petit Lesguern, et Guillaume Branellec.

Après avoir été rattaché temporairement au canton de Plouguerneau (qui comprenait aussi Guissény et Tremenech), Saint-Frégant, à la demande de son conseil général [conseil municipal], fut rattaché le au canton de Guicquelleau qui comprenait aussi Kernilis, Kernouës et Lanarvily.

Le , des soldats arrêtèrent un prêtre venu clandestinement célébrer une messe à Saint-Frégant[40]. Christophe Le Gall, prêtre habitué[Note 14] de la trève de Saint-Frégant, assura momentanément les fonctions tréviales avant que, par un arrêté du département en date du , Saint-Frégant fut promu au rang de paroisse et de commune ; Guénolé Le Boulc'h est élu maire le . Jean Floch, ancien vicaire de la trève, qui avait été élu curé de Saint-Frégant, n'ayant pas prêté le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, passa dans la clandestinité à partir du ; il fut caché par Goulven Le Gac, adjoint au maire. Un autre prêtre, René Tanguy, ancien curé de Guicquelleau, lui aussi prêtre réfractaire, disait régulièrement la messe clandestinement au château de Penmarc'h et les fidèles étaient nombreux. Jean Branellec, dernier curé de la trève de Saint-Frégant avant la Révolution, qui avait été élu recteur de la paroisse de Plourin, fut élu recteur constitutionnel de Saint-Frégant, prenant ses fonctions le ; ce fut un des rares prêtres constitutionnels à gagner dans le Léon du moins dans un premier temps l'estime de ses paroissiens car, à partir de il fut banni de l'église paroissiale et dut se retirer au Grand Lesguern ; Jean Floch et René Tanguy purent dès lors exercer librement leur ministère[38].

Après la révolte du Léon de 1793, Guissény est occupée militairement et doit payer une amende : en mars 1793, Kernilis fit partie, avec Guissény, Plounéventer, Ploudaniel, Plouguerneau et Kerlouan, des communes condamnées à payer en tout 40 600 livres de dédommagement pour s'être rebellée contre le gouvernement républicain[41] (Saint-Frégant eut à payer 250 livres[42]).

Jean-Marie Branellec[Note 15], né à Saint-Frégant, alors trève de Guissény, frère de Jean Branellec, curé du Minihy (une des paroisses de Saint-Pol-de-Léon), qui refusa en de prêter serment à la Constitution civile du clergé, fut guillotiné Place du Château (alors renommée "Place du Triomphe du Peuple") à Brest à la fin du mois de [43]. Il a laissé en dernières volontés un cantique en breton composé peu avant son exécution[44].

Guillaume Roudaut, de Goulven, fut nommé instituteur à Saint-Frégant en et sa femme, Marie-Anne Le Borgne le ; ils furent logés au presbytère, qu'ils achetèrent d'ailleurs lorsque celui-ci fut vendu comme bien national.

Le XIXe siècle

En 1800 Saint-Frégant est inclus dans le canton de Lannilis ; ce n'est qu'en 1967 que la commune fut, à sa demande, rattachée au canton de Lesneven[45].

Le premier cadastre de Saint-Frégant, qui date de 1843, indique 72 % de terres labourables (cultivées surtout en avoine et sarrasin), 12 % de prés et pâtures, 8 % de landes et incultes, 5 % de bois, le reste étant occupé par les jardins, vergers, propriétés bâties et étangs.

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Saint-Frégant en 1845 : « Saint-Fregan ; commune formée de l'ancienne trève de Guisseny, aujourd'hui succursale. (...) Géologie : granite à l'ouest, gneiss à l'est. On parle le breton »[46].

En 1870 la commune de Saint-Frégant ne possédait toujours pas de mairie[47]. Gabriel Le Boulch[Note 16], garde mobile du Finistère, membre de l'Armée de la Loire pendant la Guerre de 1870, eût le pied gauche gelé et dût subir l'amputation du gros orteil ; ses autres orteils furent déformés[48].

Un rapport d'avril 1872 indique que Saint-Frégant fait partie des 28 communes du Finistère à être encore sans école[49].

La Belle Époque

En , l'école privée confessionnelle de Saint-Frégant fut fermée sans incidents graves ; « les manifestants résistèrent à la gendarmerie, mais se retirèrent devant les soldats »[50].

Le , le maire de Saint-Frégant signale la détresse des pêcheurs de Kerlouan et Saint-Frégant[51]. En le général boër Maritz vint séjourner quelque temps chez Louis Duplessis Quinquis, maire de la commune[52].

Par décret en date du est autorisé la création dans la commune de Saint-Frégant d'un bureau de bienfaisance dont la dotation a été constituée au moyen des biens ayant appartenu à la fabrique de l'église de la commune[53].

En , un homme de la commune fut condamné à 5 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Brest « pour avoir coupé du goémon sur un territoire dépendant de la commune alors qu'étant à Saint-Frégant depuis moins de six mois, il n'avait pas le droit de faire une coupe de goémon »[54].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Frégant porte les noms de 34 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux, 1 (Goulven Bihan) est mort en Belgique dès , 1 (Julien de l'Estang du Rusquec) est mort alors qu'il était interné dans un camp en Suisse, 1 (Jean Jaffrès) est mort en captivité en Allemagne ; les autres sont décédés sur le sol français (dont Noël Jézéquel, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre)[55].

L'Entre-deux-guerres

La ville de Brest acheta en 1922 le château de Penmarc'h et y installa une école de plein air (colonie de vacances) pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 13 ans[56].

La Seconde Guerre mondiale

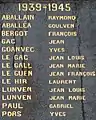

Le monument aux morts de Saint-Frégant porte les noms de 13 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Plaque commémorative des morts pour la France de Saint-Frégant pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Plaque commémorative des morts pour la France de Saint-Frégant pendant la Deuxième Guerre mondiale.

L'après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats originaires de Saint-Frégant (Jean-Louis Ronvel et Albert Loaëc) sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine et deux (Jean-François Le Rest et Yves Loaëc) pendant la Guerre d'Algérie.

Le XXIe siècle

En 2012, l'ancien presbytère, inhabité depuis longtemps, a été rénové pour abriter des logements sociaux[57].

Politique et administration

Les maires de Saint-Frégant

Patrimoine

- Le Manoir de Penmarc'h.

- L'église Saint-Guénolé : elle date du XVIIIe siècle, vers 1730 (les armoiries de la famille de Penmarc'h y sont représentées car celle-ci contribua beaucoup au financement des travaux)[45], mais fut restaurée et agrandie en 1889 (à la construction déjà existante, de plan très simple, on ajouta un transept, un chœur, des sacristies et les vitraux des nefs latérales furent agrandis). L'église possède des statues de saint Pol Aurélien, saint Corentin, saint Guénolé, saint Herbot et d'un évêque bénissant.

- Le calvaire du cimetière de Saint-Frégant, qui date de 1443, est l'un des plus vieux du Finistère ; celui situé dans l'enclos paroissial date de 1601. La commune possède treize autres croix et calvaires, notamment la croix du château de Penmarc'h, dite aussi « Croaz-ar-Bleizi » (« Croix du loup »), qui date de 1638, et deux croix à Keradennec[60].

- La fontaine de Saint-Guénolé, située à Keravézan, date du XVIe siècle ; elle abrite une statue en kersantite de saint Guénolé dont la crosse est mutilée[61].

- Le manoir de Lesvern, représentatif d'une série d'édifices construits dans la première moitié du XVIe siècle dans le Léon[62].

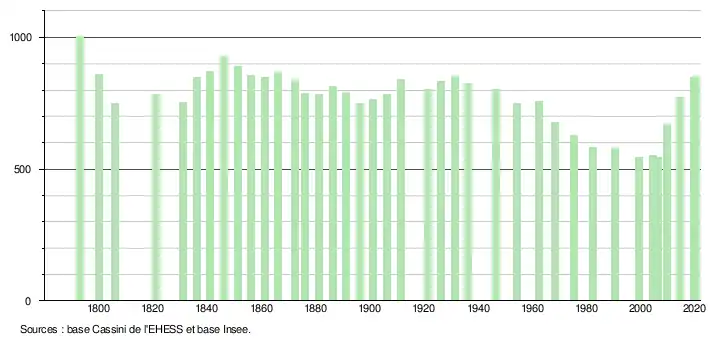

Démographie

Événements

Élections municipales 2008

Résultats du premier tour -

Maire sortant : Anne-Marie Le Borgne. 15 sièges à pourvoir. 12 conseillers élus au premier tour. 3 sièges en ballotage.

Liste du maire sortant, menée par Mme Anne-Marie Le Borgne - 5 conseillers élus : Paul Bianéis (212 voix), Élisa Quétron (203 voix), Yannick Jaffrès (183 voix), Carine Corlosquet (179 voix), Chantal Gaud (178 voix).

Liste ouverte, menée par Mme Ghislaine Morry - 7 conseillers élus : Ghislaine Morry (211 voix), Pierre Le Roy (207 voix), Alain Balcon (206 voix), Cécile Le Roy (202 voix), Jean Calvez (200 voix), Agnès Salaün (197 voix), Hervé Grall (192 voix).

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Prigent de Lesguern, chevalier, seigneur de Lesguern, né vers 1385, marié en 1411 avec Anne du Rest, en est le plus ancien membre connu.

- Hervé Le Nobletz, né vers 1540 au manoir de Kerodern en Plouguerneau, décédé en 1612 au manoir de Kerodern en Plouguerneau.

- Françoise de Lesguern, née vers 1565 à Saint-Frégant, décédée en 1615 au manoir de Kerodern en Plouguerneau.

- Hamon Huon, né à Plouvorn, seigneur de Kerselec, marié avec Marie Renée de Creachquéraut, dame de Lesguern, fut le premier membre de cette famille à être seigneur de Lesguern ; puis leur fils cadet Alain René Huon de Lesguern, né le à Tréflévénez et décédé le à Tréflévénez le fut à son tour.

- René du Plessis, né le à Lesneven, décédé le à Saint-Frégant.

- Jean Branellec, né le à Saint-Frégant, décédé le au Grand Lesguern en Saint-Frégant.

- un blagonnier est une sorte de tanneur spécialisé dans la préparation des peaux employées à la fabrication des gants et des bourses.

- Un prêtre habitué était un prêtre vivant dans une paroisse ou une trève, mais sans affectation précise.

- Jean-Marie Branellec, né le à Saint-Frégant.

- Gabriel Le Boulch, né le à Saint-Frégant.

- Yves Le Menec, né vers 1749 à Guicquelleau, décédé le à Saint-Frégant.

- Corentin Roy, né le à Lanneunval alors en Kerlouan, décédé le à Lanneunval en Saint-Frégant.

- Jean Pont, né le à Guicquelleau, décédé le au Grand Lesguern en Saint-Frégant.

- Alexandre Le Bescond Chef Du Bois, né le à Châteaulin, décédé le à Lesneven.

- Charles-Édouard Duplessix, baptisé le à Lesneven (fils de Gabriel-Bonaventure Duplessix, seigneur de Kergoff en Saint-Frégant et de Marie-Jeanne de Lesguern), décédé le à Kergoff en Saint-Frégant.

- François-Marie Duplessix Quinquis, né le à Lesneven.

- Goulven Boulch, né le à Plounéour-Trez, décédé le à Saint-Frégant.

- Guénolé Le Boulch, né le à Saint-Frégant, décédé le à Saint-Frégant.

- Yves Marie Le Breton, né le à Saint-Frégant, décédé le au Folgoët.

- Guillaume Le Gall, né le à Saint-Frégant, décédé le au manoir de Guicquelleau en Le Folgoët.

- Guillaume Le Bihan, né le à Goulven, décédé le à Saint-Frégant.

- Louis Duplessis Quinquis, né le au manoir de Kergoff en Saint-Frégant, décédé le au manoir de Kergoff en Saint-Frégant.

- Goulven Broudin, né le à Kerharou en Saint-Frégant, décédé le à Kerharou en Saint-Frégant.

- Jean François Théophile Calvez, né le à Guissény, décédé le à Saint-Frégant.

- Guillaume Broch, né le à Guissény, décédé le à Saint-Frégant.

- Goulven Corlosquet, né le à Guissény, décédé le à Saint-Frégant.

- Eugène Jacq, né le à Plounéour-Trez, décédé le à Brest.

Références

- Le Quillimadec est un petit cours d'eau long de 26,5 km, qui prend sa source sur les hauteurs de Plounéventer et forme la limite entre les communes de Ploudaniel, Trégarantec, Lesneven, Kernouës, Saint-Frégant et Guissény, situées sur sa rive gauche, et celles de Saint-Méen, Plouider et Kerlouan, situées sur sa rive droite. À la fin du XVIIIe siècle, selon Jean-Baptiste Ogée, il faisait tourner 14 moulins.

- Lieutenant-colonel Azéma et L. Collin, Étude des amphibolites du nord de la Bretagne, "Association française pour l'avancement des sciences", 1914, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2012178/f280.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=1351938;0

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le ).

- « Station météofrance Brignogan - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Frégant et Plounéour-Brignogan-plages », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Étymologie et Histoire de Saint-Frégant », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Le reliquaire et les statues de Saint Guenole au musée de Landevennec », sur lavieb-aile.com.

- Louis Pape, Une monnaie gallo-belge trouvée à Saint-Frégant, revue "Annales de Bretagne", 1968, tome LXXV, pages 267-269.

- René Sanquer et Patrick Galliou, « Le « château » gallo-romain de Keradennec en Saint-Frégant (Finistère) », Annales de Bretagne, vol. 76, nos 76-1, , p. 177-187.

- René Sanquer et Patrick Galliou, « Le « château » gallo-romain de Keradennec en Saint-Frégant (Finistère) », Annales de Bretagne, vol. 77 numéro=77-1, , p. 163-225 (lire en ligne).

- J. Toutain, Un site archéologique gallo-romain peu connu près de Lesneven (Finistère), "Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques", 1954, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6556376t/f96.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=1394856;4

- Notice no PA29000040, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Abbé J. Mével, "Notice sur la Paroisse de Trémaouezan", 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k165472d/f44.image.r=Fr%C3%A9gant

- « Penmarc’h (de) - Généalogie par Missirien », sur Tudchentil.org (consulté le ).

- "Sites et monuments : bulletin de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique générale de la France", juillet 1988, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9777689f/f79.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=171674;4

- provincehistorique.over-blog.com, « Les Seigneurs de Penhoët ou Penhoat », sur Blog.com, Photos et Histoire.over-blog.com, (consulté le ).

- Jean-Yves Le Goff, Châteaux et manoirs du Léon, Saint-Cyr-sur-Loire, Éditions Alan Sutton, , 128 p. (ISBN 978-2-8138-0230-9 et 2-8138-0230-1, présentation en ligne).

- A. Verjus, La Vie de Mr Le Nobletz, Pretre et Missionnaire en Bretagne., I, 2, Muguet, Paris, 1666.

- Louis Le Guennec, "Le Finistère monumental", tome II "Brest et sa région", Les Amis de Louis Le Guennec, Quimper, 1981

- J. Baudry, Étude historique & biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, à propos d'une correspondance inédite (1782-1790), t. 2, (lire en ligne).

- Yves-Pascal Castel, Les orfèvres de Basse Bretagne, APIB - Les Cahiers du Patrimoine, 1994, p.227

- Notice d'information touristique se trouvant dans l'enclos paroissial de Saint-Frégant

- Jean-Luc Quentel, Moulins, soutanes et guillotine : chronique familiale en Basse-Bretagne du XVIIIe siècle, Brest, éditions de la Cité, , 239 p. (ISBN 2-85186-046-1).

- Archives de l'évêché de Quimper.

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, (ISBN 978-2-918135-37-1).

- Charles-Laurent Marie, "Histoire de la Bretagne républicaine depuis 1789 jusqu'à nos jours", 1875, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57656266/f151.image.r=Ploun%C3%A9venter.langFR

- Prosper Levot, "Histoire de la ville et du port de Brest pendant la Terreur", consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96132324/f88.image.r=guiss%C3%A9ny?rk=3326196;4

- Albert Laot, "La bataille de Kerguidu. Révolte contre-révolutionnaire en Basse-Bretagne, mythe et réalité", Skol Vreizh n°65, 2013 et Abbé Y. Le Roux, "Prêtres et laïcs guillotinés", 1933, consultable http://bibliotheque.idbe-bzh.org/data/cle_85/PrAtres_et_Laic_GuillotinAs_du_diocAse_de_Quimper_.pdf

- Henri Pérennès, Derniers sentiments de M. Branellec, vicaire de Saint-Pol-de-Léon, revue "Annales de Bretagne", 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115338s/f158.image.r=Guiss%C3%A9ny

- http://saint-fregant.e-monsite.com/pages/histoire-de-la-commune.html

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, (lire en ligne).

- Journal La Liberté, n° du 16 mai 1870, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k47419712/f2.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=407727;2

- Jean-Charles Chenu, "Rapport au conseil de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer, sur le service médico-chirurgical des ambulances et des hôpitaux, pendant la guerre de 1870-1871", tome 2, 1870-1871, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115174x/f665.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=2017177;2

- Armand Pihoret, « Rapport présenté au conseil général du département par M. Armand Pihoret, préfet du Finistère », Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère, (lire en ligne, consulté le ).

- "Journal officiel de Madagascar et dépendances", n° du 20 août 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6505390d/f4.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=686698;4

- Journal La Fronde, n° du 7 février 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6705999p/f3.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=128756;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 septembre 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k640103m/f2.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=21459;2

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 31 mars 1912, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335889t/f27.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=300430;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 14 juillet 1914, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k644051c/f7.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=150215;2

- ACAM-MEMORIAL, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- "Congrès / Alliance d'hygiène sociale", n° du 5 octobre 1929, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5600939d/f49.image.r=Fr%C3%A9gant?rk=1030048;0

- « Saint Frégant (29) a rénové l’ancien presbytère en cœur de bourg en logements sociaux », sur BRUDED (consulté le ).

- Louis Marie Duplessis Quinquis, né le au manoir de Kergoff en Saint-Frégant, décédé le à Kéroual en Guilers.

- « Nécrologie. Eugène Jacq, ancien maire », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- http://croix.du-finistere.org/commune/saint_fregant.html

- « Fontaine de Saint-Guénolé », sur Monsite.com (consulté le ).

- Christel Douard et Jean Kerhervé, Manoirs : Une histoire en Bretagne, Châteaulin, Locus Solus, , 215 p. (ISBN 978-2-36833-338-9), p. 171.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :