Plourin

Plourin [plurɛ̃], parfois appelée Plourin-Ploudalmézeau (en breton : Plourin-Gwitalmeze), est une commune du département du Finistère (Pays de Léon), dans la région Bretagne, en France.

| Plourin | |

.JPG.webp) Mairie de la ville située dans un ancien logis pris depuis le parvis. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |

| Maire Mandat |

Antoine Corolleur 2020-2026 |

| Code postal | 29830 |

| Code commune | 29208 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plourinois |

| Population municipale |

1 253 hab. (2020 |

| Densité | 49 hab./km2 |

| Population agglomération |

43 267 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 30′ 33″ nord, 4° 41′ 15″ ouest |

| Altitude | Min. 25 m Max. 94 m |

| Superficie | 25,69 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Renan |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

Plourin s'étend sur 25,69 km2 et compte 1 253 habitants. C'est une commune rurale typique du Bas-Léon, avec son bourg rayonnant en étoile sur trois axes. Bien que proche de la mer, ce n'est pas une commune littorale. Plourin possède un patrimoine historique riche et assez bien préservé.

Le bourg est situé sur une colline à 72 mètres d'altitude ; le finage communal est limité par deux minuscules fleuves côtiers : à l'est par la rivière de Portsall, qui a sa source près du bourg de Lanrivoaré, et à l'ouest par le ruisseau de Landunvez ; les altitudes sont comprises entre 96 mètres (dans l'angle sud-est du territoire communal) et 22 mètres (là où la rivière de Portsall sort de la commune, au nord-est du territoire communal).

Le paysage agraire est traditionnellement le bocage et l'habitat rural est dispersé en écarts formés de hameaux et de fermes isolées. Non littorale et éloignée des grandes villes, la commune a échappé pour l'instant à la rurbanisation.

La commune est desservie uniquement par des axes routiers d'importance secondaire, le plus important, la départementale 68 (qui va vers le sud-est en direction de Saint-Renan et Brest et vers le nord-ouest en direction d'Argenton et Porspoder), ne desservant même pas le bourg, qui est traversé par la modeste départementale 28.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ploudalmezeau », sur la commune de Ploudalmézeau, mise en service en 1998[7] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 1 006,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brest-Guipavas », sur la commune de Guipavas, mise en service en 1945 et à 23 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 0,7 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Plourin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17] - [18].

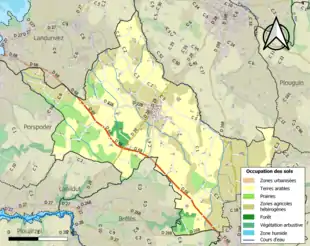

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (96,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (96,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50,8 %), zones agricoles hétérogènes (33,9 %), prairies (11,5 %), forêts (2 %), zones urbanisées (1,8 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploerin vers 1330, Pleberin fin XIVe siècle, Guicrin en 1427, Ploerin en 1544, Plouerin Léon en 1647[21].

Plourin vient du breton ploe (paroisse) et peut-être de rin (« arcane, mystère, secret»)[21] - [22]. Mais selon Louis Le Guennec, rin serait plutôt le nom d'un saint ermite par ailleurs inconnu.

Histoire

Origines

La légende de saint Budoc[23], qui serait un fils de la comtesse Azénor, prétend qu'après avoir séjourné à Porspoder, il fit charger sur un chariot attelé de quatre bœufs le cercueil de pierre qui lui avait servi d'embarcation pour traverser la mer et décida que là où l'essieu du chariot se romprait, il élèverait son église ; ce serait l'origine de l'église de Plourin[24].

Préhistoire

Le menhir de Kergadiou, en granite de l'Aber Ildut[25], qui est le deuxième plus haut menhir de Bretagne, se trouve dans la commune de Plourin. Un second menhir, couché, se trouve à proximité.

Moyen Âge

Plourin était jadis une énorme paroisse dont dépendaient six trèves : Brélès, Larret, Lanrivoaré, Landunvez, Lanildut et Porspoder. La seigneurie du Châtel (château de Trémazan) située à Kersaint, de même que le Castel Mériadec (en Brélès), dépendaient alors de Plourin.

La paroisse de Plourin était une de celles du Bas-Léon qui fournissait le plus de gentilshommes au service militaire.

Lors de la montre de l'évêché de Léon tenue en 1481 à Lesneven, on recense 44 nobles originaires de la paroisse de Plourin[26] dont :

- plusieurs membres de la famille Bohic : Even Bohic (représenté par Christophe Manach), Yvon Bohic (représenté par Guillaume Goffic), Jehan Bohic, Prigent Bohic ;

- le seigneur du Chastel, probablement Olivier du Chastel ou son fils Tanneguy du Chastel ;

- le sire Robert de Kergroazès, représenté par Guillaume Lanhuzel et Guillaume Du Moulin ;

- le sire de Kercadiou ;

- etc.

Monsieur de Fréminville donne la liste d'une montre de 1503 qui ne contient pas moins de quarante-quatre noms[27].

Lors de la montre de 1557 tenue à Saint-Renan, la liste des nobles représentant Plourin est la suivante : Jehan Kerménou, seigneur du dit lieu ; Yvon Kerengar, seigneur du dit lieu ; Jehan Kerguadiou ; Prigent Kerménou ; Jehan Keranflech ; le seigneur de Measdon ; François Le Veyer ; Guillaume Kermeydic ; Fyacre Le Marec ; Prigent Bohic ; Guyon Aultred[28].

Époque moderne

Au XVIe siècle, Plourin faisait partie de la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan[29].

En 1639, les cahiers de comptes de Plourin parlent de la « maladie de Kervoulouarn (48.49715303770068, -4.675370901468139) » qui semble bien désigner les premières attaques d'une épidémie de peste signalée également en 1640 à Saint-Pol-de-Léon, Morlaix, Plouzané et Locmaria-Plouzané, et à nouveau en 1652 à Saint-Pol-de-Léon[30].

Le Robert de Kergroadès[Note 7] [Kergroadez] fit don à la paroisse de Plourin d'un hospice pour les vieillards et les malades de Plourin et des environs, à charge pour le recteur de le gérer. Sa fille Marie de Kergroadez[Note 8] se maria le à Plourin avec Sébastien de Kerouartz, lequel intenta en 1741 un procès au curé qu'il accusait de mal gérer l'hospice : sa gestion fut alors confiée à un conseil formé de notables, ce qui fut entériné par des lettres patentes signées de Louis XV en [31].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plourin de fournir 38 hommes et de payer 249 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[32].

Jean-Baptiste Ogée décrit Plourin en ces termes en 1778 :

« Plourin : à 12 lieues à l'ouest-sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 50 lieues de Rennes et à 6 lieues de Lesneven, sa subdélégation. Cette paroisse ressortit à Brest et compte 2 000 communiants[33], y compris ceux de Brélès, sa trève. La cure est présentée par l'évêque. (...)[34]. »

Révolution française

Tanguy Léostic et Yves Kerouanton furent désignés le par le corps politique de la paroisse de Plourin pour représenter la paroisse à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Brest[35].

Jean Branellec, qui était curé de Saint-Frégant et avait prêté le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé fut élu curé de Plourin et prit ses fonctions le , remplaçant le recteur Kersauzon, prêtre réfractaire. Le presbytère de Plourin était alors dans un piteux état : « Je souffre continuellement et me verrai forcé malgré moi de vous demander une autre habitation, la mienne étant devenue impraticable, n'étant plus à l'abri ni des vents, ni de la pluie » écrit Jean Branellec. Ce dernier était mal vu par la population (par exemple le , on lui jeta des pierres alors qu'il marchait en tête de la procession lors du pardon de Lochrist[36]) ; la plupart des paroissiens suivaient les messes clandestines célébrées par l'abbé François Lainé, prêtre non assermenté, ancien vicaire de la paroisse[Note 9]. Aussi Jean Branellec quitta assez vite Plourin, redevenant curé constitutionnel de Saint-Frégant à partir du [37].

François Laîné, né le au manoir de la Tour en Plourin, vicaire à Plourin à partir de 1777, fut condamné le à 10 ans de bagne pour avoir utilisé de l'ancienne monnaie pour payer des marchandises et enfermé au bagne de Brest où il mourut en 1798[38].

Le XIXe siècle

Une loi datée du remania de manière importante les limites des communes de Plourin, Landunvez, Lanrivoaré, Lanildut et Brélès afin de mettre fin à un découpage très complexe issu des paroisses d'Ancien Régime[39].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée décrivent ainsi Plourin en 1853 :

« Plourin (sous l'invocation de saint Budoc) : commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui succursale. Brélès, autrefois trève de Plourin, est devenue commune. D'un autre côté Kersaint (...) a suivi la paroisse de Landunvez. (...). Géologie : constitution granitique ; grès au nord du bourg. On parle le breton[27]. »

Benjamin Girard décrit ainsi Plourin en 1889 :

« La commune de Plourin est traversée par la route départementale n°6. Le bourg a une population agglomérée de 166 habitants. L'église paroissiale, sous le patronage de saint Budoc, est un édifice d'une haute antiquité, comme l'attestent les piliers carrés et massifs et les arcades cintrées de la nef. Les transepts et le chœur, plus récents, sont du XIVe siècle. La paroisse de Plourin était autrefois beaucoup plus étendue. Les châteaux de Trémazan et de Kergroadès en dépendaient : aussi voit-on, dans le cimetière, deux belles pierres tombales, de 1315 et 1400, portant l'une le nom de Robert de Kergroadès et l'autre celui de Jehanne du Châtel. Le cimetière de Plourin referme aussi deux anciennes cuves baptismales, de l'époque romane. Sur une lande, près du vieux manoir à demi ruiné de Kergadiou, s'élève le plus grand menhir du Finistère, après celui de Kerloas, en Plouarzel ; il a 10 mètres de hauteur sur 6 de circonférence.Tout auprès de ce gigantesque obélisque est une pierre couchée sur le sol, longue de 8 mètres, et dont la surface, exactement taillée, forme un plan très incliné. Un autre menhir, d'une hauteur moindre, mais bien conservé, se trouve près du manoir de Kereneur[40] »

L'ancienne église romane (elle datait en partie du XIIe siècle) et gothique est détruite peu après. La première pierre du nouvel édifice est bénie le et il est consacré le [41] par Nouvel de la Flèche, ce qui explique la présence des armoiries de celui-ci sur le calvaire de l'enclos paroissial[42].

La Belle Époque

La ligne de chemin de fer à voie métrique allant de Brest à Ploudalmézeau, desservie par les Chemins de fer départementaux du Finistère, desservait Plourin ; elle ouvrit en 1893 (elle fut prolongée par la suite jusqu'à Portsall et Porspoder) et ferma en 1935[43]. Des accidents se produisaient parfois, par exemple celui du entre un attelage de deux chevaux (le conducteur s'était endormi !) et un train de voyageurs entre les gares de Lanrivoaré et de Plourin[44].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plourin porte les noms de 48 marins et soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale; parmi eux au moins quatre marins (Jean Michel et François Roudaut, disparus en mer lors du naufrage du cuirassé Suffren, torpillé par un sous-marin allemand le au large de Lisbonne ; Jean L'Hostis, disparu en mer lors du naufrage du cuirassé Danton, coulé par un sous-marin allemand U64 en mer Tyrrhénienne le et François Prigent, disparu en mer lors du naufrage du croiseur Châteaurenault, victime d'une mine dans le canal de Corinthe le ). La plupart des autres sont des soldats décédés sur le sol français : parmi eux, par exemple, Françpis Kermorgant, caporal au Régiment de marche de la Légion étrangère, tué à l'ennemi le à Gentelles (Somme), décoré de la Croix de guerre[45].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plourin porte les noms de 19 personnes mortes pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale ; parmi elles trois au moins sont des marins disparus en mer (Michel Cabon, quartier-maître torpilleur à bord du sous-marin Doris, coulé par le sous-marin allemand U9 le au large des Pays-Bas ; Louis Mingant, quartier-maître chauffeur, victime du naufrage du contre-torpilleur Jaguar le au large de Malo-les-Bains et Jean Le Guen, second maître fusilier, victime du naufrage du cuirassé Bretagne lors de l'attaque anglaise de Mers el-Kébir le ). Marie Nouvel de la Flèche[Note 10], infirmière, fut victime de la catastrophe de l'Abri Sadi-Carnot à Brest le [45].

Les résistants FFI de Kersaint, Landunvez et Argenton étaient abrités à Keryard en Plourin, et ceux de Plourin et Portsall à Kerizaouen, aussi en Plourin[46].

L'après Seconde Guerre mondiale

Trois soldats originaires de Plourin (J.-N. Kerboul, Y. Lannuzel et J. Rioualen) sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine et un (J. Raguenes) pendant la Guerre d'Algérie[45].

Héraldique

|

Blason | Inconnu. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

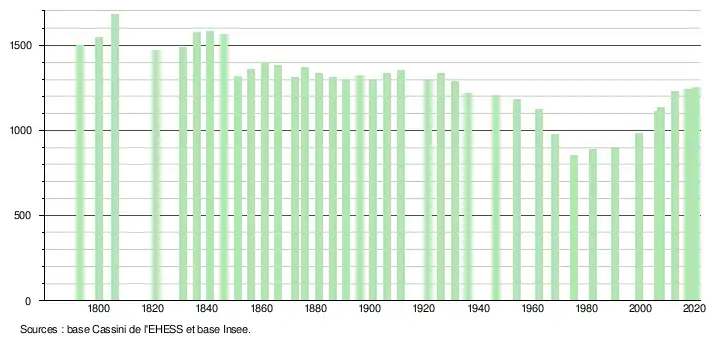

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[47]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[48].

En 2020, la commune comptait 1 253 habitants[Note 21], en stagnation par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Trois monuments sont répertoriés dans la base Mérimée des monuments historiques :

- Le tumulus de l'âge du bronze de Rubrat Huella, inscrit en 1963[51].

- Le manoir de Kerenneur des XVe-XVIe siècles.

Les autres monuments sont :

- L'hospice de Plourin (actuelle mairie) : ancienne demeure seigneuriale datant des (XVIIe-XVIIIe siècles) en équerre dont l'aile sud a été démolie, mais dont subsiste le corps de logis principal et une tour d'angle ; fondé en 1701 par Robert de Kergroadès afin d'héberger les vieillards, les pauvres et nécessiteux des environs, il fonctionna jusqu'en 1952, géré par les Sœurs du Saint-Esprit. Le bâtiment, dégradé, faillit être démoli à la suite d'une décision du conseil municipal en date du et sauvé par un comité de défense[52]. Le bâtiment a été transformé en mairie.

La mairie de Plourin depuis 1985. Ancien hospice fondé le par messire Robert de Kergroadez.

La mairie de Plourin depuis 1985. Ancien hospice fondé le par messire Robert de Kergroadez. La mairie de Plourin (ancien hospice).

La mairie de Plourin (ancien hospice)..JPG.webp) L'arrière de la mairie de Plourin et sa tour d'angle.

L'arrière de la mairie de Plourin et sa tour d'angle.

- La chapelle Saint-Roch (1649) : cette chapelle de plan rectangulaire est édifiée après l'épidémie de peste de 1639 qui frappe la région, et dédiée à saint Roch, invoqué, comme saint Sébastien, contre ce fléau. La chapelle est délibérément construite en dehors du bourg, afin que les éventuels porteurs de la maladie venus prier le saint thaumaturge soient isolés, et éviter ainsi la propagation[53].

_(1).jpg.webp) Chapelle Saint-Roch : la façade.

Chapelle Saint-Roch : la façade._(2).jpg.webp) Chapelle Saint-Roch : côté sud.

Chapelle Saint-Roch : côté sud.

- Stèle (âge du fer) : cette stèle située dans le bourg, déplacée à la suite de travaux de remembrement, était à l'origine couchée au lieu-dit Pen-ar-Prat. Elle y portait deux croix, dont celle qui la surmonte aujourd'hui. Les stèles hautes, le plus souvent de section quadrangulaire ou octogonale, sont les plus fréquentes dans la région.

- Bras reliquaire (XVIe siècle) de l’église Saint-Budoc. Évêque de Dol, saint Budoc mourut à Dol, non sans avoir recommandé à l'un de ses familiers, Ildut, de séparer, après sa mort, son bras droit de son corps et de le porter à Plourin.

- Les fourches patibulaires de Plourin (XVIIe-XXe siècles) : à l'origine situées dans un champ appelé le « champ des justices », ces quatre colonnes encadrent un gibet symbolisant le droit de justice lié à la seigneurie de Kergroadès. Les colonnes sont ensuite abattues et utilisées dans la construction d'un talus, avant d'être, en 1963, redécouvertes lors de l'arasement du talus[54].

Plourin : colonnes de justice (piliers de justice ou fourches patibulaires) des seigneurs de Kergroadez 1.

Plourin : colonnes de justice (piliers de justice ou fourches patibulaires) des seigneurs de Kergroadez 1. Plourin : colonnes de justice (piliers de justice ou fourches patibulaires) des seigneurs de Kergroadez 2.

Plourin : colonnes de justice (piliers de justice ou fourches patibulaires) des seigneurs de Kergroadez 2..JPG.webp) Plourin : colonnes de justice (piliers de justice ou fourches patibulaires) des seigneurs de Kergroadez 3.

Plourin : colonnes de justice (piliers de justice ou fourches patibulaires) des seigneurs de Kergroadez 3.

- Le calvaire de l'enclos paroissial date de 1874 ; sculpté par Yann Larc'hantec, ce calvaire porte les armoiries de Nouvel de la Flèche, évêque de Quimper. Les niches abritent les statues de plusieurs saints, dont Corentin, Paul-Aurélien, Budoc et Ténénan. Deux autres statues de la Vierge et de saint Jean encadrent le crucifix. Le monument est restauré en 1905 par Donnart de Landerneau.

- Église Saint-Budoc : cette église néogothique, s'inspirant du style gothique flamboyant, est entièrement reconstruite selon des plans proches de ceux de l'église de Landunvez, conçus par le même architecte, Ernest Le Guerranic. Elle comprend une nef de quatre traversées avec bas-côtés, éclairée de fenêtres hautes, et un chœur accosté de deux chapelles donnant sur le transept terminé par un chevet plat. L'intérieur est voûté sur croisées d'ogives. La tour comporte une galerie flamboyante, quatre clochetons d'angle et une flèche octogonale à crochets et à gables ajourés. La chaire à prêcher, qui date du XVIIIe siècle et provient de l'ancienne église, est décorée de 5 panneaux retraçant la vie de saint Budoc et de sa mère Azénor[55].

L'église paroissiale Saint-Budoc : vue d'ensemble (style néogothique flamboyant).

L'église paroissiale Saint-Budoc : vue d'ensemble (style néogothique flamboyant)..jpg.webp) Calvaire près de l'église paroissiale Saint-Budoc.

Calvaire près de l'église paroissiale Saint-Budoc. Gisants de Robert II, seigneur de Kergroadès, et de sa femme Bénone Carn au pied du calvaire de l'enclos paroissial.

Gisants de Robert II, seigneur de Kergroadès, et de sa femme Bénone Carn au pied du calvaire de l'enclos paroissial..jpg.webp) Plourin : la chapelle Sainte-Anne, située dans l'enclos paroissial.

Plourin : la chapelle Sainte-Anne, située dans l'enclos paroissial.

- L'enclos paroissial contient :

- La pietà (XVIIe siècle) en kersantite, située dans l'enclos paroissial de l'église Saint-Budoc : cette descente de croix représente trois femmes et deux hommes, le visage couvert de larmes, soutenant le corps de Jésus-Christ. L'écu porte les armes de la maison de Kerizaouen, un léopard argenté sur fond noir, en alliance avec les armes d'une autre famille. Il atteste que cette pietà se trouvait autrefois dans la chapelle de Kerizaouen, disparue au XIXe siècle.

- Un gisant (XIVe siècle) : cette pierre tombale est retrouvée, avec d'autres, lors de travaux de reconstruction de l'église primitive en 1854. Elle présente en ronde bosse les effigies couchées d'un homme et d'une femme, les mains jointes sur la poitrine. L'homme en armure, encadré d'une dague et d'une épée, pose ses pieds sur un lion, symbole de force. Au pied de la femme est représenté un autre animal, probablement un chien, symbole de la fidélité. D'après l'épitaphe gravée sur le côté de la pierre, il s'agit de Robert II, seigneur de Kergroadès, décédé en 1395, et de sa femme Bénone Carn. Cette pierre constituait la table d'un tombeau qui occupait probablement un enfeu de l'église.

- La chapelle Sainte-Anne, qui date de 1669, a été aussi dénommée « chapelle de la Sainte-Famille » ; elle a servi d'ossuaire jusque vers 1860[56].

- Dix-sept croix et calvaires[57] sont recensés sur le territoire de la commune de Plourin[58] dont les croix jumelles de Keryard, qui datent du haut Moyen Âge, la croix de Kervrézel (Moyen Âge), Croaz-Aoter (croix monolithe qui possède en son centre une croix de Saint-André), la croix du bourg avec sur une face un crucifix et sur l'autre face une Vierge à l'Enfant et qui date du XVIe siècle, la croix de Pen-ar-Valy, etc[59]...

- 25 moulins à eau ont été recensés à Plourin[60], dont le moulin de Kergadiou[61] ; de la plupart il ne subsiste que quelques pierres[62].

Les manoirs de Plourin

- 24 châteaux et manoirs, plusieurs ayant disparu depuis, ont été recensés à Plourin[63] ; parmi eux :

- Le château de Kergroadès ;

- le manoir de Kergadiou[64] (André de Kergadiou, qui se marie vers 1365 avec Amice de Trégarn, est le premier membre connu de cette famille ; son petit-fils Hervé de Kergadiou commandait en 1450 la nef de Jean, vicomte du Faou et amiral de Bretagne) ;

- le manoir de Kerenneur[65] ;

- le manoir de Pennendreff (rebâti au XVIIe siècle et alors habité par la famille de Kersauson de Penendreff à partir du mariage vers 1587 de Marie de Kerengarz, héritière du manoir avec Guillaume de Kersauson) ;

- le manoir de Keruzaouen (bâti vers 1525 par Claude Pilguen ; ce manoir avait une chapelle Notre-Dame-de-Pitié qui a disparu) ;

- le manoir de Keryar ou Kerjar[66] (connu depuis Yvon de Keryar, né en 1410 et décédé en 1443), le manoir de Kermaïdic[67].

Équipements

- Une école publique (capacité 150 élèves) ;

- Une zone artisanale ;

- Une salle polyvalente ;

- Des commerces (coiffeur, bar, etc.) ;

- Un atelier municipal.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi la catégorie naissance à Plourin

La famille Bohic

« Ce nom de Bohic est très ancien et en grande estime au dit Bas-Léon et y a près Saint-Renan une motte de terre que l’on dit estre l’ancien chasteau Bohic et que de là sont issues les maisons de Kergadiou, Kermenou, Kerlean, de la Villeneufve et aultres ». La famille Bohic était seigneur de Coëtmanac'h (aujourd'hui Coatmanac'h) en Saint-Renan[68].

La famille Bohic était en effet probablement originaire de Saint-Renan où se trouve une motte féodale dite « Château Bohic » ; elle possédait les fiefs de Kerléan et La Motte en Plourin. Plusieurs membres de cette famille ont fait carrière à Paris dont Hervé Bohic, carme, poète et orateur ; Even Bohic, professeur de droit à l'université de Paris et doyen du chapitre de la cathédrale en 1330 ; Henri Bohic[69] (né à Plougonvelin en 1310), conseiller du duc de Bretagne Jean IV, qui enseigna à Paris le droit canon et rédigea les commentaires des Décrétales[70] du pape Grégoire IX[71] en 1349 ; Jean Bohic, régent de l'université de Paris en 1349 ; Guillaume Bohic, procureur de l'officialité parisienne en 1385[72].

La famille de Kersauson de Penndreff

La sous-branche de Pennendreff de la famille de Kersauson était établie au manoir de Pennendreff en Plourin, avec en particulier :

- Jean-Marie, comte de Kersauson de Pennendreff (1767-1829) qui fut maire de Plourin ;

- Joseph-Marc-Marie de Kersauson de Pennendreff (1789-1882), fils de Jean-Marie, juge à Brest et brièvement député à l'Assemblée constituante ;

- Armand Casimir Victor de Kersauzon de Pennendreff (1809-1871), fils de Jean-Marie, député du Finistère.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Chanoine Henri Pérennès, Plourin (Ploudalmézeau) et Brélès. Monographie des deux paroisses, Le livre d'histoire, réédition 2004, (ISBN 2-84373-484-3).

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Robert de Kergroadez, baptisé le , paroisse du Minihy à Saint-Pol-de-Léon, capitaine de cavalerie, décédé le à Landau (Allemagne).

- Marie de Kergroadez, née le à Plourin, décédée en mars 1759.

- Jean Branellec, né le à Saint-Frégant, décédé le au Grand Lesguern en Saint-Frégant

- Marie Nouvel de la Flèche, née le .

- Yves-Martin Quemeneur, né le à Lanrivoaré, décédé le à Plourin-Ploudalmézeau.

- Antoine Jestin, né le à Guipavas, décédé le à Plourin.

- François Marie Quemeneur, né le à Plourin, décédé le à Keroum en Plourin.

- Peut-être Gabriel Quemeneur, né le à Plourin, décédé le à Plourin.

- Jean-François Jacob, né le à Pont ar Bleiz en Tréouergat, décédé le à Plourin.

- Goulven Jacob, né le à Plourin, décédé le à Plourin.

- Jean-Marie Jestin, né le à Plourin, décédé le à Plourin.

- Jean-François Jacob, né le à Plourin, décédé le à Plourin.

- Auguste L'Hostis, né le à Tréglonou, décédé le à Plourin.

- Jean Falc'hon, né le à Plourin.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Ploudalmezeau - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plourin et Ploudalmézeau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ploudalmezeau - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plourin et Guipavas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- grandterrier, « Dictionnaire Breton-Français », sur http://www.arkaevraz.net/dicobzh/index.php (consulté le ).

- Beaumont, « Traduction Breton-Français-Breton - Dictionnaire en ligne FREELANG », sur www.freelang.com (consulté le ).

- « Saint Budoc. Le petit périple des reliques », sur Le Télégramme, .

- « Plourin : Histoire, Patrimoine, Noblesse », sur www.infobretagne.com (consulté le ).

- « Granite de l'Aber Ildut », sur wiki-brest.net (consulté le ).

- « Familles nobles d'autrefois. La "Montre" de 1481 par Jean BOSSARD », sur mairie de Lanildut.

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, (lire en ligne).

- « Une montre à St Renan, 24 août 1557 ».

- Jean Kerhervé, Anne-Françoise Pérès, Bernard Tanguy, Les biens de la Couronne dans la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan, d'après le rentier de 1544, Institut culturel de Bretagne, 1984.

- « Familles nobles d'autrefois. La "Montre" de 1557 », sur mairie de Lanildut.

- https://www.plourin.fr/patrimoine/histoire/article/lettre-patente-de-louis-xv-et-histoire-de-l-hospice-de-plourin

- Louis XV, Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne..., (lire en ligne), p. 8.

- Personnes en âge de communier.

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 3, (lire en ligne), p.430.

- http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fcollections%2Fcahiersdedoleances%2FFRAD029_cahiersdedoleances%2Exml&page_ref=14325&lot_num=1&img_num=1&index_in_visu=

- La chapelle de Lochrist, en Plourin, est désormais disparue ; seules quelques pierres en ont été retrouvées.

- Jean-Luc Quentel, "Moulins, soutanes et guillotine", éditions de la Cité, 1989, (ISBN 2-85186-046-1).

- https://www.plourin.fr/patrimoine/histoire/article/histoire-de-l-abbe-laine-vicaire-de-plourin

- "Bulletin des lois de la République française", 1850, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486124w/f400.image.r=plourin

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f251.image.r=Lanildut

- « Observatoire de Patrimoine religieux. Eglise Saint-Budoc. ».

- https://www.plourin.fr/patrimoine/enclos-paroissial/article/armoiries-de-monseigneur-nouvel-de-la-fleche-sur-le-calvaire-de-plourin

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 11 juin 1914, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k644018n/f7.image.r=Plourin?rk=64378;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 16 novembre 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641985w/f4.image.r=Plourin?rk=4077273;2

- « Monument aux Morts - Plourin », sur memorialgenweb.

- Georges-Michel Thomas et Alain Legrand, Le Finistère dans la guerre (1939-1945) : La Libération, t. 2, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « tumulus de Rubrat Huella », sur base Mérimée.

- Hospice de Plourin, "Sites et monuments : bulletin de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique générale de la France", avril 1974, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9781165q/f26.image.r=Plourin

- « La chapelle Saint Roch », sur mairie de Plourin.

- https://www.plourin.fr/patrimoine/histoire/article/les-colonnes-ou-fourches-de-justice-de-saint-charles

- https://www.plourin.fr/patrimoine/enclos-paroissial/article/l-eglise-saint-budoc-l-histoire-de-son-saint-patron-et-ses-tresors

- https://www.plourin.fr/patrimoine/chapelles/article/la-chapelle-sainte-anne-dans-l-enclos-paroissial

- https://www.plourin.fr/patrimoine/croix-et-calvaires/article/toutes-les-croix-de-plourin

- http://www.croix-finistere.com/commune/plourin_ploudalmezeau/plourin_ploudalmezeau.html

- http://croix.du-finistere.org/commune/plourin_ploudalmezeau.html

- https://www.plourin.fr/patrimoine/moulins/article/des-moulins-a-plourin

- https://www.plourin.fr/patrimoine/moulins/article/le-moulin-de-kergadiou

- https://www.plourin.fr/patrimoine/moulins/article/a-la-recherche-des-moulins

- Louis Le Guennec, "Le Finistère monumental", tome 2, "Brest et sa région", Les Amis de Louis Le Guennec, Quimper, 1981.

- https://www.plourin.fr/patrimoine/manoirs-et-pigeonniers/article/j-ai-longtemps-hesite-a-presenter-ce-magnifique

- https://www.plourin.fr/patrimoine/manoirs-et-pigeonniers/article/manoir-de-kerenneur

- https://www.plourin.fr/patrimoine/manoirs-et-pigeonniers/article/manoir-de-kerjar-ou-keryar

- https://www.plourin.fr/patrimoine/manoirs-et-pigeonniers/article/manoir-de-kermaidic

- Jean-Luc Deuffic, « Henri Bohic, un juriste breton au Moyen Âge ».

- « Henri Bohic, un juriste breton au Moyen Âge », sur henri-bohic.tumblr.com (consulté le ).

- Édouard Fournier, « L'enseignement des Décrétales à l'Université de Paris au Moyen Âge », Revue d'histoire de l'Église de France, no 110, (lire en ligne).

- « Décrétales de Grégoire IX », sur www.bourgendoc.fr (consulté le ).

- Jacques Marseille (dir.) et Renaud Thomazo (dir.), Journal de la Bretagne, Paris, Larousse, coll. « Pays et terres de France », , 335 p. (ISBN 978-2-03-575097-6, OCLC 49865689), p. 86.