Plouzané

Plouzané (/plu.za.ne/) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plouzané | |

Le phare du Petit Minou. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Brest Métropole |

| Maire Mandat |

Yves Du Buit 2020- |

| Code postal | 29280 |

| Code commune | 29212 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plouzanéens |

| Population municipale |

13 558 hab. (2020 |

| Densité | 409 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 22′ 55″ nord, 4° 37′ 17″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 102 m |

| Superficie | 33,14 km2 |

| Type | Commune urbaine et littorale |

| Unité urbaine | Brest (banlieue) |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Brest-3 |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.ville-plouzane.fr |

Géographie

Localisation

La commune est située sur la rive nord de la rade de Brest et du goulet de Brest en périphérie ouest de l'agglomération de Brest. La commune fait partie de la métropole Brest métropole.

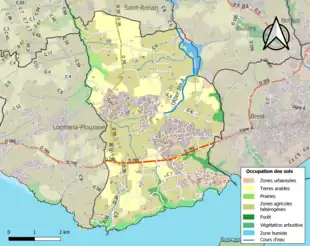

Carte de la commune de Plouzané.

Carte de la commune de Plouzané.

Communes limitrophes

Géologie, relief et hydrographie

La superficie de la commune est de 3 314 hectares ; son altitude varie entre 0 et 104 mètres[1].

L'intérieur de la commune appartient à l'ensemble physique appelé "Plateau du Léon", entaillé de profondes et parfois larges vallées. Celle de l'Aber-Ildut, qui a sa source dans la commune près de Castel Nevez, démesurément élargie, est particulièrement remarquable. Autrefois, avant que le Goulet de Brest ne se soit creusé, l'Aulne et l'Élorn se déversaient vers le nord-ouest à travers la basse vallée de la Penfeld (en sens inverse du courant actuel) et la vallée de l'Aber-Ildut. C'était il y a 35 millions d’années. Les vallées de l'Aber-Ildut et de ses affluents de rive gauche, notamment l'Allégouet, s'abaissent progressivement vers le nord jusqu'à 37 mètres à la sortie de l'Aber-Ildut du territoire communal : des étangs liés à l'exploitation de l'étain contenue dans les sables fluviatiles (exploités principalement à Saint-Renan) parsèment son cours[2].

La région des sources actuelles de l'Aber Ildut, aux confins des communes de Plouzané, Guilers et Brest, est surnommée "Petite Russie" en raison de sa platitude, de ses marécages et de ses brouillards fréquents. La carrière de Bodonou, vaste de 140 hectares, exploite les sables et graviers pliocènes, avec une obligation de restauration en zone naturelle au fur et à mesure de l'exploitation[3].

Le littoral

Le littoral, en bordure de la Rade de Brest et du Goulet de Brest, est formé principalement de falaises qui atteignent jusqu'à 66 mètres d'altitude, entrecoupées par de petits vallons à pente très forte creusées par les minuscules fleuves côtiers qui échancrent le plateau. Orienté est-ouest et d'allure générale rectiligne, ce littoral voit toutefois alterner des pointes peu prononcées (pointe du Diable, pointe du Dellec, pointe du Petit Minou) et des anses (anse de Sainte-Anne-du-Portzic, plage du Dellec, anses de part et d'autre de la pointe du Petit Minou) ; le seul port de modeste importance (port de plaisance) étant celui de Sainte-Anne-du-Portzic[4], à la limite est du littoral communal.

La Pointe du Portzic vue de la pointe du Diable.

La Pointe du Portzic vue de la pointe du Diable. L'anse du Dellec vue depuis le GR 34.

L'anse du Dellec vue depuis le GR 34. Les falaises à proximité du fort du Mengant.

Les falaises à proximité du fort du Mengant. Le GR 34 et les falaises entre le fort du Mengant et le fort du Petit Minou.

Le GR 34 et les falaises entre le fort du Mengant et le fort du Petit Minou. Falaises et maison isolée entre le fort du Mengant et le fort du Petit Minou.

Falaises et maison isolée entre le fort du Mengant et le fort du Petit Minou. La plage, le fort et le phare du Petit Minou.

La plage, le fort et le phare du Petit Minou.

La côte a été préservée, en grande partie, d’une urbanisation sauvage grâce à l'intérêt stratégique qu'elle représentait pour la Marine nationale. La plupart des terrains situés en bordure de mer sont, ou ont été, propriétés de l'État en raison des nombreux forts et batteries protégeant l'accès au port de Brest (Fort de la Pointe du Diable, Fort du Dellec, Fort du Mengant [Mingant], Fort du Petit Minou).

Le fort du Dellec, vue intérieure.

Le fort du Dellec, vue intérieure. Le fort du Mengant vu de la mer.

Le fort du Mengant vu de la mer. Le fort du Petit Minou.

Le fort du Petit Minou. Le fort du Petit Minou vu de l'intérieur de sa cour.

Le fort du Petit Minou vu de l'intérieur de sa cour. La Pointe du Petit Minou : le phare, la tour de l'ancien sémaphore et le fort.

La Pointe du Petit Minou : le phare, la tour de l'ancien sémaphore et le fort.

Plouzané est longtemps restée une commune essentiellement rurale, "tournant le dos à la mer", en raison du caractère inhospitalier de son littoral et des impératifs stratégiques.

Transports

La commune est traversée dans la route départementale 789 (ancienne route nationale 789) allant de Brest au Conquet, qui traversait le hameau de la Trinité avant la mise en service de la déviation routière désormais existante. L'ancien bourg, ainsi que le nouveau à Castel Nevez, sont desservis par la route départementale no 38.

Le nouveau tramway de Brest ne dessert pas la commune, mais son terminus ouest s'en rapproche à la station "Porte de Plouzané".

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Plougonvelin », sur la commune de Plougonvelin, mise en service en 1929[11] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[12] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,5 °C et la hauteur de précipitations de 640,5 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lanvéoc », sur la commune de Lanvéoc, mise en service en 1948 et à 16 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[15], à 11,8 °C pour 1981-2010[16], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[17].

Urbanisme

Typologie

Plouzané est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [18] - [19] - [20]. Elle appartient à l'unité urbaine de Brest, une agglomération intra-départementale regroupant 7 communes[21] et 201 741 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[22] - [23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[24] - [25].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[26]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[27] - [28].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (78,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (48,9 %), terres arables (25 %), zones urbanisées (14 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,6 %), forêts (2,5 %), prairies (2 %), eaux continentales[Note 7] (0,9 %), mines, décharges et chantiers (0,7 %), eaux maritimes (0,2 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[30].

Morphologie urbaine

Le bourg historique a été implanté par les premiers immigrants bretons loin de la côte comme ce fut le cas pour la plupart des plou-, en raison du littoral inhospitalier et de la crainte des invasions à l'époque de l'Armorique[31] ; longtemps de modeste importance, il a toutefois beaucoup grossi depuis la décennie 1970 en raison de la périurbanisation liée à la relative proximité de Brest avec la construction de nombreux lotissements à sa périphérie.

Il a toutefois dans l'après Seconde Guerre mondiale été rapidement dépassé en importance par le hameau de La Trinité et de ses environs (Keramazhé, Kerallan, Koatuelen) qui étaient plus proches de Brest et notamment de l'usine Thomson-CSF, à un point tel que l'unité de la commune pouvait être menacée.

Pour rééquilibrer le territoire communal (le bourg traditionnel étant trop excentré vers le nord) fut décidée la construction d'un nouveau centre communal à Castel Nevez, en plein centre du finage communal) ou ont été installés progressivement tous les services publics (mairie, poste, collège) et des services privés (commerces) et, à proximité, la zone industrielle de Mescouézel.

Le nouveau bourg de Plouzané.

Le nouveau bourg de Plouzané. L'hôtel de ville de Plouzané.

L'hôtel de ville de Plouzané.

La création de la technopôle Brest-Iroise en 1988 près de la Pointe du Diable a dynamisé la commune et amorcé un mouvement d'urbanisation de la partie est du littoral communal.

D'importantes parties rurales subsistent toutefois au sein du territoire communal, surtout dans sa partie nord ainsi que dans sa partie sud-ouest, présentant traditionnellement un paysage de bocage et un habitat dispersé en de nombreux écarts formés de hameaux et de fermes isolées.

Logement

En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 4 550, alors qu'il était de 4 066 en 1999[I 1].

Parmi ces logements, 95,4 % étaient des résidences principales, 0,9 % des résidences secondaires et 3,7 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 83,7 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 15,2 % des appartements[I 2].

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 78,1 %, comme en 1999 (78,0 %). La part de logements HLM loués vides (logements sociaux) était de 8,3 % contre 8,1 % en 1999[I 3].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploesanae vers 1330[32], Ploesannay en 1407, Ploesane en 1440, Ploesané en 1481, Ploesanne, Guysane en 1544 et Guic-Sané en 1636[33].

Le nom en breton de la commune est Plouzane, il provient du mot breton plou signifiant paroisse et de saint Sané[33].

Histoire

Héraldique

Blasonnement : De gueules à la tour d'or, ouverte au champ, ployée, accompagnée d'un microscope à dextre et d'un épi de blé à senestre ; au chef d'argent crénelé de quatre merlons meublés de trois mouchetures d'hermine de sable.

Moyen Âge

Saint Sané aurait abordé le continent à la pointe de Perzell, actuelle pointe de Bertheaume, puis, avançant dans les terres, s’arrêta au cœur de la forêt de Lucos, « lieu consacré », au centre de laquelle se trouvait des temples païens. Avec ses compagnons, ils firent de ces temples des sanctuaires chrétiens, dont la première église de Locmaria-Plouzané[34]. Albert Le Grand, qui a écrit sa biographie dans la "Vie de saint Sané", écrit : « Par la commune tradition, que la Tour de l'Église Trevialle de Nostre Dame de Lou-Maria [Locmaria-Plouzané], distant de Guic-Sané [Plouzané] d'un quart de lieue, estoit, jadis un Oratoire dedié à leurs fausses & prophanes Deïtez, situé lors au milieu d'une épaisse forest qu'ils nommoient Lucos ; & void-t-on, devant ladite Église, de part & d'autre du grand chemin, deux grandes Croix de pierre, lesquelles on tient que S. Sané y avoit fait planter, dés qu'il eust converty ce peuple à la Foy ; en reconnaissance de quoy, ces Croix ont esté depuis tenuës en grande révérence, & servoient d'Azile & franchise pour les malfaicteurs ; que, s'ils pouvoient une fois se rendre au grand chemin entre ces deux Croix, ils n'estoient point appréhendez de la Justice & l'appelloient Menehy Sant Sané » [ minihy ]. Le bois prit alors le nom de Coat-ar-C'hras[35].

Ces faits sont repris par Jean-Baptiste Ogée qui écrit : « l'église de Plouzané était autrefois un temple consacré aux idoles. Saint Sané est considéré comme le Patron du lieu. On remarque dans cette église plusieurs monuments qui prouvent son antiquité. Auprès du porche est une Croix de pierre fort haute, sur laquelle sont des inscriptions qu'on ne saurait lire. À peu de distance de l'église de Lomaria [Locmaria-Plouzané], on remarque deux grandes Croix de pierre que l'on prétend avoir été plantées par saint Sané après qu'il eut converti le peuple de ce pays à la foi catholique. Ces Croix ont toujours été fort révérées du peuple et ont été longtemps reconnues comme des asiles inviolables. Les malfaiteurs qui s'y réfugiaient ne pouvaient être saisis, ni punis. On voit aussi dans le cimetière une pierre d'autel où saint Sané célébra pour la première fois la messe, en présence des nouveaux convertis, dans le sixième siècle. Plouzané et la chapelle de Lomaria [Locmaria-Plouzané] étaient alors environnées d'une grande forêt, au milieu de laquelle elles étaient situées »[36].

La famille Jouan de Kervénoaël était « seigneur de Penanec'h, de Kervénigan, de Keranmoal, de Kervénoaël et autres lieux » ; elle est mentionnée aux montres et réformations entre 1426 et 1538 pour les paroisses de Plouzané, Saint-Renan, Treffabu, Milizac et Plougouvelin et confirmée de lointaine extraction noble par un arrêt du Parlement de Bretagne en date du [37].

Époque moderne

Du XVe siècle et au XVIIIe siècle, la paroisse de Plouzané était, avec sa trève de Locmaria, l'une des plus riches en noblesse rurale de l'évêché de Léon. Pas moins de 41 manoirs ont existé sur le territoire de la commune.

« Guyomarc Pontcellin esquier sieur dudit lieu capitaine de la paroisse de Plouzané en l’an mil quatre cent septante deux et en cette qualité fut tué par les anglais en la dite année en les repoussant de la terre où ils étaient descendus en à Berthomme (Fort de Bertheaume) et le rocher où il fut tué s’appelle vulgairement et jusqu'à présent « carec Pontcellin », qui est pour faire voir que les seigneurs de Pontcellin ont été toujours bons vroys et fidèles serviteurs de leur prince et de leur pays »[38]. . Au XVIe siècle, Plouzané faisait partie de la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan[39].

Le hameau de Quillimerrien, bien que situé tout près du bourg de Saint-Renan, faisait partie de la commune de Plouzané jusqu'en 1955 (cf. plus bas). Il fut autrefois un village de cacous ou lépreux. Le village ne ressemblait à aucun autre aux alentours. Il est resté très tard « d'apparence moyenâgeuse avec ses cabanes couvertes de chaume, sa rue pavée de galets, sa croix de pierre et sa fontaine lavoir dans laquelle jamais femme des alentours n'eut oser tremper son linge »[40]. Les cacous exerçaient la profession de cordiers ou encore celle de tonneliers[41]

C'est vers 1630 que Richelieu fonde, à l'abri de la rade de Brest, un arsenal et un important port militaire. Le goulet qui sépare la rade de la mer d'Iroise doit donc être défendu. C'est Vauban qui se chargera de définir les lignes de défense. Quatre forts ont été construits sur le territoire de la commune puis modernisé et adapté à l'évolution des techniques militaires : Diable (aujourd'hui disparu), Dellec (1747), Mengant (ou Léon - 1687) et Minou (1697). En 1763, une garnison de 250 hommes occupaient le fort du Mengant, servant 42 canons.

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plouzanné [Plouzané] de fournir 59 hommes et de payer 387 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[42].

Un texte de 1770 indique que « les plus beaux chevaux de trait et de carrosse sont élevés dans les environs de Ploumoguer, Plouzané, Ploudalmézeau »[43].

En 1770 le clocher de l'église paroissiale est tellement incliné sur la nef « qu'il y a du danger à sonner les cloches ; (...) il faut abattre l'église et la rebâtir au même emplacement » écrit le corps politique de la paroisse[44].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plouzané en 1778 :

« Plouzané ; à 13 lieues au sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 49 lieues de Rennes et à 3 lieues de Brest, sa subdélégation et son ressort. On y compte 4 000 communiants[Note 8], y compris ceux de Lomaria [Locmaria], sa trève. La majeure partie de la paroisse relève du Roi. Il s'y exerce une moyenne justice et sept basses. Son territoire, borné au sud par la mer et coupé de ruisseaux qui arrosent des prairies, est fertile en grains de toutes espèces ; on y voit aussi beaucoup de landes. (...) Les maisons nobles de l'endroit sont Ker-vifien (elle est sur le fief du Roi, de Saint-Renan réuni à celui de Brest), Penanprat, Ker-chafel, Coëtenez, le Dreifec, le Goulven, Ker-edec, le Halgoët, Ker-guizio, Ker-vaftoué, Ker-feao-vijac, Lefconvel, Nevent et Rofarnou[36]. »

La Révolution française

François Louzaouen[Note 9] fut l'un des commissaires chargé de la réaction définitive du cahier de doléances commun de la sénéchaussée de Brest[45].

Sous la Révolution, la paroisse de Plouzané et sa trève de Locmaria résistèrent à la Constitution civile du clergé. En 1792, la messe était toujours célébrée par des prêtres insermentés, sous la protection de 40 ou 50 hommes armés. « Tous s'accordaient à dire que les paysans se rassemblaient en armes dans ces deux communes ; que des vedettes [guetteurs] étaient placées dans les clochers, afin de sonner, à la première alerte, le tocsin auquel on savait que les communes voisines étaient prêtes à répondre ; que les voyageurs, surtout ceux qui venaient de Brest, étaient arrêtés et retenus sous les prétextes les plus frivoles ; que les patriotes, en minorité, n'étaient pas plus en sécurité que le curé constitutionnel de Plouzané contre lequel on excitait les femmes et les enfants qui, non contents de l'insulter quand il exerçait son ministère, le poursuivaient à coup de pierres, à la sortie de l'église et jusque chez lui »[46]. Le , le district de Brest dut envoyer un détachement de 600 soldats pour venir à bout de la population récalcitrante.

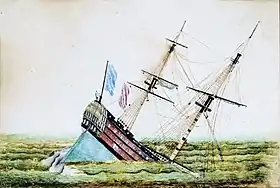

Le , le vaisseau Républicain, qui appartenait à l'escadre de Villaret-Joyeuse et avait participé auparavant de la bataille d'Ouessant au cours de laquelle il avait été démâté, commandé par le capitaine de vaisseau Louger, alors qu'en mauvais état, il sortait du port de Brest pour se porter à la rencontre de la flotte anglaise, s'échoua sur la roche Mingant sur laquelle il resta accroché jusqu'au petit matin, avant de se disloquer complètement, tuant 10 marins[47].

Le XIXe siècle

Sébastien Jézéquel[Note 10], originaire de Plouzané mais vivant et marié à Milizac, fit la campagne de Russie en 1812 (son nom est écrit à tort Yezequel)[48].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plouzané en 1853 :

« Plouzanné : commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, moins sa trève Locmaria, devenue commune. (...) Il y vit autrefois en Plouzanné une corderie dépendant du port de Brest, mais elle n'existe plus maintenant. Il y a, outre l'église, deux chapelles. Chacune d'elles a son pardon. Comme dans beaucoup de communes des environs de Brest, la pomme de terre est très cultivée ; malheureusement il n'en est pas de même des prairies artificielles, qui seraient cependant si favorisées par la facilité de les fertiliser avec l'engrais de mer (...) Géologie : le gneiss domine ; le micaschiste se montre dans les terres du sud. On parle le breton[49]. »

Édouard Vallin écrit en 1856 : « Le village de La Trinité (...) possède une église du commencement du seizième siècle, et une fontaine sacrée, remarquable en ce qu'elle a trois sources, surmontées chacune d'une arcade en maçonnerie, et venant s'épancher dans un même bassin, qui déverse lui-même ses eaux dans deux autres bassins situés un peu plus bas. (...) Cette réunion mystérieuse et symbolique de trois sources nées du même rocher et se confondant après s'être séparées, semble s'accorder avec le nom même du village, dont l'antiquité n'est pas douteuse »[50].

En , des épaves provenant de la frégate à vapeur Sané, qui avait fait naufrage, vinrent s'échouer à la côte le long du littoral de Plouzané au lieu-dit "Moulin-aux-Breniques"[51].

La commune obtint à plusieurs reprises dans les décennies 1860 et 1870 l'autorisation de percevoir une surtaxe sur l'alcool et l'absinthe à l'octroi de la commune de Plouzané[52].

En 1879, le conseil municipal vote la création d'une école mixte au hameau de La Trinité[53]. Le journal La Croix écrit en 1894 : « À Plouzané (...), les deux écoles laïques de garçons et de filles sont absolument vides depuis quelques jours. L'école de filles était vide depuis plusieurs mois. L'autorité académique maintient cependant à Plouzané une institutrice et deux instituteurs qui, tous les matins à huit heures, ouvrent leurs classes, attendent jusqu'à neuf heures, et vont se promener. En face les deux écoles chrétiennes de garçons et de filles sont bondées d'élèves ; il en vient même d'autres communes »[54].

En 1889, Benjamin Girard décrit ainsi Plouzané :

« Traversée par la route départementale n°4, par le chemin de grande communication n°12 et par le chemin d'intérêt commun n°37, la commune de Plouzané est située sur la rive droite du goulet de Brest ; son littoral est hérissé de forts et de batteries (les forts du Diable, du Dellec, du Mingant et du Minou), qui croisent leurs feux avec ceux de la presqu'île de Quélern. Le bourg a une population agglomérée de 190 habitants. L'église paroissiale a été reconstruite de 1775 à 1779. On remarque dans cette commune les chapelles de la Trinité et du Botdonnou ; cette dernière est située au milieu de vastes marais[55]; »

En 1896, un document indique que les sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen assistaient et soignaient gratuitement les malades de Plouzané à domicile[56].

Le clergé exerçait alors une influence politique très importante comme en témoigne par exemple la campagne électorale pour les élections législatives de 1897 ; Charles de Kervasdoué[Note 11], ancien conseiller général du canton de Saint-Renan, témoigne « qu'en vue d'exercer sur les électeurs une pression de nature à influer sur leur conscience et, par suite, sur leur vote, des visites domiciliaires ont été faites dans chacune des fermes de Plouzané par l'un ou l'autre des ecclésiastiques de la paroisse », affirmant parfois que ce serait un péché mortel s'ils votaient pour M. de Blois[Note 12], ce qui favorisa l'élection de l'abbé Gayraud[57].

Plouzané a cédé des hameaux et terres environnantes à Saint-Renan, à deux reprises : en et en [58].

Le XXe siècle

La Belle Époque

Le , « en vue de manifester en faveur de la réouverture des écoles libres, une grande fête religieuse a eu lieu à Plouzané, en présence de nombreuses écoles des cantons de Saint-Renan, Ploumoguer et Plougonvelin »[59].

Le , Le Merdy, curé de Plouzané, fait partie des 31 prêtres du diocèse de Quimper dont les traitements[60] sont retenus par décision du gouvernement Combes « tant qu'ils ne feront pas emploi de la langue française dans leurs instructions et l'enseignement du catéchisme » car ils utilisaient le breton[61]. Le maire prend la défense du recteur en écrivant : « Ma commune est exclusivement bretonne [bretonnante] et ces enfants ne parlent et ne parleront d'ici longtemps que la langue bretonne dans leurs fermes, voilà pourquoi des sermons en langue française dans ma commune seraient inutiles et complètement nuisibles à l'instruction religieuse »[62].

En 1904, un décret du gouvernement Combes, pris en vertu de la loi sur les congrégations, entraîne la fermeture de l'école congréganiste tenue par les Frères des écoles chrétiennes à Plouzané[63]. En 1906 « quatre fillettes du pensionnat de Plouzané ont été victimes de l'accident survenu sur la plage du Minou. Dix fillettes se baignaient au bord des rochers quand elles furent toutes enlevées par une lame sourde ; six se cramponnèrent aux goémons et purent regagner le rivage. La directrice, Melle Marie Boderiou, se jeta immédiatement à l'eau, ainsi que l'une des maîtresses, Melle Marie Derrien, et tentèrent, mais en vain, de sauver les quatre enfants qui furent balayés par le ressac »[64].

En , l'inventaire des biens d'église s'effectua de manière houleuse à Plouzané. le journal L'Humanité écrit : « Un charivari infernal a accueilli le commissaire central et le receveur de l'enregistrement. Le tocsin sonnait. Les hommes soufflaient dans des conques, les femmes frappaient sur des chaudrons. La foule hurlait des injures. Les sommations faites, et la grande porte de l'église enfoncée, il fallut abattre la pyramide de chaises amoncelées à l'entrée, tandis que deux serruriers essayaient de forcer une autre porte. Impuissants à forcer le barrage formé par la troupe, les manifestants trépignent de fureur. Le recteur crie à l'un des serruriers qu'il l'excommunie. (...) »[65].

En 1911 un double mariage célébré à Plouzané est décrit ainsi : « Tous les attelages du pays avaient été mobilisés pour le transport des invités, au nombre de 1 100. Après la cérémonie religieuse, à l'église de Plouzané, tous les parents et amis se dirigèrent vers la ferme de Moguen-Bras, chez le père des mariées. Ce défilé de 250 voitures était vraiment pittoresque. Dans l'aire à battre de la ferme, les invités prirent place autour de dix longues tables copieusement servies. Pour satisfaire l'appétit de ces 1 100 personnes, on avait fait emplette de 600 kilos de viande, 100 kilos de charcuterie, 10 barriques de vin, 1 000 bouteilles de limonade et 500 bouteilles de bière. Au cours de ce repas pantagruélique, le clergé des communes de Plouzané et Locmaria-Plouzané a procédé à la cérémonie des grâces »[66].

Un bureau téléphonique fut mis en service à Plouzané le [67].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plouzané porte les noms de 98 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : parmi eux, par exemple Jean Marzin et Hervé Provost, tous deux marsouins au 1er régiment d'infanterie coloniale, tués à l'ennemi dès le à Rossignol (Belgique) ; Gabriel Corolleur, marsouin au 3e régiment d'infanterie coloniale, disparu en mer le lors du naufrage du Provence II, torpillé au large du cap Matapan, en Méditerranée, par le sous-marin allemand U 35 ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français (par exemple Jean Lareur, vicaire à Daoulas[68], soldat brancardier au 87e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Tahure (Marne), décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre), à l'exception de François Kerscaven, marsouin au 54e régiment d'infanterie coloniale, mort (de maladie) après l'armistice, le à Novi Sad (Hongrie)[69].

L'Entre-deux-guerres

Entre et , la vie des habitants de hameau de La Trinité était réglée sur les heures de passage (fixes) du tramway électrique qui reliait Brest au Conquet.

Dans la décennie 1920, Paul du Buit[Note 13] était président du "syndicat agricole de Plouzané"[70].

En le maire de Plouzané, ainsi que son adjoint, refusèrent de procéder au mariage d'un divorcé ; ils préférèrent démissionner la veille de la cérémonie, obligeant les futurs époux à aller se marier à Brest[71].

La Seconde Guerre mondiale

Dans la nuit du 1er au un avion bombardier anglais qui venait de participer au raid aérien contre le Prinz Eugen et deux autres bateaux allemands fut abattu par la DCA allemande à Kerarguen, à l'ouest de la Trinité. Les six aviateurs sont enterrés dans le cimetière de Plouzané. Lors de ce raid aérien trois bombes tombèrent sur le chemin vicinal de Trévien en Plouzané, coupant une ligne téléphonique[72].

Plouzané a été libérée des Allemands par les Américains le après plus de 15 jours de rudes combats. Le bilan est lourd pour la commune et continuera à l'être, même après la libération de la commune : 8 personnes, dont 6 enfants, sont mortes dans les mois suivants à cause de l'explosion de munitions, dont trois au Dellec le [73]

Bunker allemand au Petit Minou.

Bunker allemand au Petit Minou. Plaque commémorative de l'accident du survenu au Dellec.

Plaque commémorative de l'accident du survenu au Dellec.

L'après-Seconde-Guerre-mondiale

Rurale à l'origine, la commune de Plouzané a connu un développement exponentiel seulement à partir de 1960. En 1962, la population de Plouzané s'élevait à seulement 2 066 habitants alors qu'elle comptait 100 habitants de plus avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu'entre-temps (décret du [74]), elle a perdu un peu de sa superficie - et de ses habitants - au bénéfice de Saint-Renan.

C'est en effet à cette époque que s'implantèrent à proximité un établissement industriel (Thomson-CSF, devenu depuis Thales) et un centre de recherches (Cnexo, aujourd'hui devenu Ifremer). C'est également de la fin des années que datent les premiers lotissements construits à la Trinité, dans les quartiers de Keramazé et du Gonio, qui permettent l'implantation à Plouzané de nouvelles familles issues de milieux ouvriers, et en particulier de l'Arsenal.

Un patronage catholique, "L'Étoile Saint-Sané", créé en 1941, était très actif dans la décennie 1950 et les décennies suivantes. Il est à l'origine du club de football "Plouzané athletic club"[75].

La troménie commune aux paroisses de Plouzané et Locmaria-Plouzané, qui existait depuis un temps immémorial en l'honneur de saint Sané, et qui se rendait notamment à la fontaine Saint-Sané (dite aussi fontaine du Cloître) a été organisée pour la dernière fois en 1959 ; les paroissiens de Plouzané ont toutefois continué à l'organiser seuls jusqu'en 1970[76].

Le tournant des années 1970 et l'émergence de Castel-Nevez

La croissance rapide de ce pôle excentré de la commune (le Bourg, avec la mairie, la Poste et l’église se trouve à environ 4 km) amenant à Plouzané une population aux aspirations en rupture avec celles du vieux Plouzané rural et tourné vers Saint-Renan, ne se fait pas sans remous.

Deux décisions vont alors profondément transformer la commune. D'une part, en 1974, Plouzané fonde, avec Brest et six autres communes périphériques, la Communauté urbaine de Brest qui fait figure de précurseur en matière d'intercommunalité. Dès lors, Plouzané se tourne résolument vers Brest. La Communauté urbaine ayant, dès sa création, bénéficié de larges compétences transférées par les communes en matière d'urbanisme et d'aménagement, la commune offrant de vastes espaces aménageables, se construit à grande vitesse. D'un point de vue institutionnel, c'est également dans les années 1970 que Plouzané quitte le canton de Saint-Renan pour constituer, avec les quartiers de l'ouest brestois, le canton de Brest-Plouzané.

Seconde grande décision: face à une commune écartelée entre les deux pôles du Bourg et de la Trinité et devant les besoins nouveaux de logements et d'infrastructures, il est décidé en 1975, de créer à mi-chemin entre ces deux pôles, un nouveau quartier central, Castel-Nevez où s'installe dès 1976 une nouvelle mairie qui accueille également la Poste et la gendarmerie et dans la foulée une école, un gymnase et le premier collège public de la commune.

De l'autre côté de la route qui relie le bourg à la Trinité est créée la zone d'activité de Mescouézel qui accueille artisans et professionnels du bâtiment principalement et le complexe sportif de Trémaïdic.

Plus tard, Castel-Nevez accueille également un centre commercial et, au cours des années 1980, lorsque parallèlement à la population municipale, les services administratifs de la commune montent en puissance, la Poste et la gendarmerie quittent leurs locaux de la mairie et se voient construire à quelques dizaines de mètres, une nouvelle Poste et une gendarmerie permettant le logement de la brigade. À la même époque, le quartier est également doté d'un centre culturel réunissant sous un même toit la bibliothèque, l'école de musique et une salle de spectacle.

Au fil des années, l'urbanisation se poursuit autour de l'axe qui irrigue les différents pôles de la commune. Le bourg et Castel-Nevez se rejoignent au début des années 2000 avec l'urbanisation du secteur de Kerbleust. Le secteur agricole entre la Trinité et Castel-Nevez quant à lui doit faire l'objet d'une opération d'aménagement sous forme d'une ZAC dite ZAC de Kerarmerrien.

Le technopôle Brest-Iroise

Le technopôle Brest-Iroise[77] est un centre de recherche implanté à Plouzané sur le site de la Pointe du Diable. Créé en 1988, constitué en association loi de 1901, il regroupe 4 600 personnes travaillant dans l'enseignement supérieur et la recherche (notamment IMT Atlantique [anciennement "Télécom Bretagne"] et surtout l'École Nationale d'Ingénieurs Brest (ENIB) une école reconnue ainsi que le siège de l'IFREMER)[78], et des entreprises de haute technologie, plus particulièrement dans les domaines suivants : sciences et technologies de la mer ; sciences et technologies de l’information et de la communication ; sciences du vivant (agroalimentaire – santé – biotechnologie).

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Depuis 1974, la commune est membre de la Communauté Urbaine de Brest, devenue Brest Métropole, le [90].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[93] - [Note 22].

En 2020, la commune comptait 13 558 habitants[Note 23], en augmentation de 10,56 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 37,3 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (32,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 25,7 % la même année, alors qu'il est de 29,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 6 549 hommes pour 6 430 femmes, soit un taux de 50,46 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (48,59 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Plouzané compte environ 1 500 écoliers entre écoles maternelles et primaires. Environ un millier d'entre eux est scolarisé dans les quatre groupes scolaires publics de la commune (école du Bourg, école de Kroas-Saliou, école de Coat-Edern, école Anita-Conti - anciennement école de la Trinité), les autres étant scolarisées dans les deux écoles privées (Sainte-Anne, au Bourg et Saint-Thérèse à la Trinité).

À la rentrée 2017, 110 élèves étaient scolarisés dans la filière bilingue publique (soit 6,5 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire)[98].

La commune compte également trois collèges : les collèges publics Victoire-Daubié (Kroas-Saliou) et de Kerallan et le collège privé Saint-Michel au Bourg.

Il n'y a pas de lycée à Plouzané, les élèves de l'enseignement public en filière générale étant scolarisés au lycée Amiral-Ronarc'h de Brest. En revanche Plouzané, grâce à la présence du technopole Brest-Iroise accueille plusieurs établissements d'enseignement supérieur : IMT Atlantique (anciennement Télécom Bretagne), l'ENIB, l'ESIAB et l'IUEM.

Économie

C'est sur le territoire de la commune que sont installés le technopôle Brest Iroise[77] ainsi que le siège social de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer[78] (Ifremer).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

De nombreux édifices anciens parsèment la commune. En plus de l'église actuelle qui date de 1779, deux chapelles anciennes se trouvent sur la commune : celle

- la chapelle de La Trinité, qui a donné son nom à l'agglomération qui l'entoure, date probablement de la fin du XVe siècle et possédait des statues remarquables. La chapelle a malheureusement été en bonne partie détruite lors des combats de 1944 ; elle a été restaurée, mais avec des poutres en béton (restauration achevée en 1952) ; seul le clocher a été reconstruit à l'identique. Un calvaire se trouve sur le parvis de la chapelle. Un pardon a longtemps été organisé le dimanche de la Trinité[99]

- la chapelle de Bodonou, dans la campagne au nord de la commune.

La chapelle de Kerangoff, plus récente date du début du vingtième siècle.

Pas moins de 41 manoirs ont existé sur la commune. À ce jour, il n'en reste que six : Poncelin, Halégot (autrefois Le Halgouët), Coadénez, Kerlambars, Le Nevent et celui plus récent, de Kerangoff.

Parmi les fontaines de la commune, deux sont particulièrement remarquables : celle du Cloître, dite aussi de saint Sané[100] et celle de La Trinité qui « possède trois sources s’épandant en un seul bassin. Elles sont couvertes d’une triple arcade en maçonnerie surmontée d’un pignon aigu »[101]. Cette fontaine était réputée excellente pour lutter contre le mal de saint Maudez (tumeur du cou-du-pied lié au port des sabots).

Il existe aussi une quinzaine de croix remarquables sur le territoire communal. Parmi elles, celles de Bodonnou, Kerandantec, Coadénez, Poncelin[102].

Quatre forts ont, autrefois, été construits sur le littoral. Il s'agit des forts de la Pointe du Diable (aujourd'hui disparu), du Dellec, du Mengant et du Minou.

Le monument aux morts de 1914-1918 se situe près de l'église.

La commune possède également sur son territoire un vélodrome, rue Jacques Anquetil. Construit en 1988, à l'initiative de 15 communes [103], il accueille régulièrement des compétitions[104].

Langue bretonne

L’adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le Conseil municipal le . Le a été remis à la commune le label Ya d'ar brezhoneg de niveau 1 et le le label de niveau 2.

Personnalités liées à la commune

- Les Marins d'Iroise, groupe qui a vu le jour au sein de l'Amicale laïque de Plouzané.

- Famille Huchet.

- Pierre de Lesconvel, écrivain du XVIIe siècle.

- Pierre-Georges Bardon (Marie Félix Pierre Georges Bardon) (né le à Paris, décédé le à Plouzané), peintre verrier[105] - [106].

- François Arzel (Plouzané 1921 - Mélisey 1944), sous-officier de la 2e Brigade française libre, Compagnon de la Libération[107], Mort pour la France le à Mélisey.

- Henri Rousselot (1912-1994), Compagnon de la Libération[108], commandant le sous-marin Rubis, vice-amiral d'escadre, ancien préfet maritime de Cherbourg et de Brest, est mort à Plouzané.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Personnes en âge de communier.

- François Louzaouen, né le à Plouzané, cultivateur, décédé le à Trenen en Plouzané.

- Sébastien Jézéquel, né le à Plouzané, décédé le à Kernoble en Milizac.

- Charles de Kerguisiau de Kervasdoué, né le au château de Kervasdoué en Locmaria-Plouzané, décédé le à Landerneau.

- Louis Charles Marie Aymar Blois de la Calande, né le à Saint-Pol-de-Léon, conseiller général du Finistère, décédé le à Coat-Méal.

- Charles Jean Paul du Buit, né le à Paris, ingénieur agronome, décédé le à Plouzané.

- Probablement François (et non Paul) Louzaouen,né le à Moguer en Plouzané, décédé le à Moguer en Plouzané.

- Jean-François Malaboux, né le à Feunteun en Plouzané, décédé le à Feunteun Sané en Plouzané.

- Yves Marie Lareur, né le à Feunteun en Plouzané, décédé le à Feunteun Sané en Plouzané.

- Jean François Lareur, né le à Plouzané, décédé le à Feunteun Sané en Plouzané.

- Joseph Yves Marie Lareur, né le à Feunteun Sané en Plouzané, décédé le à Feunteun Sané en Plouzané.

- Yves Marie Lars, né le à Plouzané, décédé le à Pratloas en Plouzané.

- Paul Lareur, né le à Feunteun Sané en Plouzané, décédé le à Plouzané. Frère, fils et petit-fils de maires précédents.

- Jacques Du Buit, né vers 1934, décédé le à Kerangoff en Plouzané.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Insee

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne]

- LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie.

- LOG T2 - Catégories et types de logements.

- LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation.

Autres sources

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne], le point le plus élevé se trouvant à Castel Nevez, approximativement au centre du finage communal.

- André Guilcher, Évolution morphologique de vallées bretonnes, "Bulletin de la Section de géographie", 1961, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6246312w/f52.image.r=Plouzan%C3%A9

- http://www.lanildut.fr/histoire/LanSource003.html et http://www.echodestpierre.infini.fr/msp/msp177.htm

- « sainte-Anne du Portzic », sur wiki-brest.net.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Plougonvelin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plouzané et Plougonvelin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Plougonvelin - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plouzané et Lanvéoc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Brest », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- René Largillière, Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne, (lire en ligne).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-paul Gisserot, coll. « Universels Gisserot » (no 22), , 126 p. (ISBN 978-2-87747-482-5, OCLC 44926369, lire en ligne), p. 97.

- http://www.infobretagne.com/plouzane.htm

- Le Finistère monumental - Brest et sa région, par Louis Le Guennec, Édition 1981

- Albert Le Grand, "La Vie de Saint Sané, Evesque Hybernois", consultable http://atelier-st-andre.net/fr/pages/oeuvres/sane.html

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 3, (lire en ligne), p.432.

- "Jouan de Kervenoaël, Bretagne : seigneurs de Penaneck, de Kervénigan, de Keranmoal, de la Garenne... et autres lieux", 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5673635k/f5.image.r=Milizac

- http://www.phase-iroise.fr/spip.php?article146

- Jean Kerhervé, Anne-Françoise Perès, Bernard Tanguy, Les biens de la Couronne dans la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan, d'après le rentier de 1544, Institut culturel de Bretagne, 1984.

- d'après Louis Le Guennec, 1907

- L. Dujardin, Comment les cacquins, cordier et tonneliers de Quillimérien obtinrent en 1702 les honneurs de l'église paroissiale, "Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1935, pages 3 à 10.

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Gustave Heuzé, "Les Primes d'honneur, les médailles de spécialités et les prix d'honneur des fermes-écoles décernés dans les concours régionaux", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5628088t/f191.image.r=Plouzané?rk=3433493;2

- Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours : Les Temps modernes (1532-1789), Editions Bordessoules, (ISBN 2-903504-37-7), page 296.

- Prosper Levot, "Histoire de la ville et du port de Brest. La ville depuis 1681", 1864-1866, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9618293c/f189.image.r=Plouzan%C3%A9

- Prosper Levot, "Histoire de la ville et du port de Brest pendant la Terreur", consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96132324/f44.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=1502153;2

- « Livre-Rare-Book », sur Livre Rare Book (consulté le ).

- "Liste de seize mille militaires Français ou au service de France, faits prisonniers de guerre de 1810 à 1814, et qui sont morts en Russie, en Pologne et en Allemagne, suivie d'une autre liste de militaires encore vivans en Russie", 1828, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365873s/f22.image.r=Milizac?rk=3004306;4

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de bretagne, t. 2, (lire en ligne).

- Édouard Vallin, "Voyage en Bretagne, Finistère", 1859, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5652145c/f167.image.r=Trinité

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 10 octobre 1859, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k452125f/f2.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=85837;2

- " Impressions : projets de lois, propositions, rapports, etc. / Assemblée nationale", 1874, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9663343n/f616.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=2939928;4

- Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère, avril 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5651240b/f145.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=1094426;0

- Journal La Croix, n° du 18 décembre 1894, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215935q/f1.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=793995;2

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f266.image.r=Plouzané

- La France charitable et prévoyante : tableaux des œuvres et institutions des départements, numéro 1, 1896, Gallica

- Journal L'Univers, n° du 1er mars 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k709416r/f3.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=1309019;2

- Par la loi du 28 novembre 1850, et elle a été diminuée d'un quartier rattaché à Saint-Renan par arrêté préfectoral du 29 juillet 1970 Archives du Finistère

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 13 octobre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k639759q/f2.image.r=Saint-Renan?rk=4763972;0

- En vertu du Concordat, les prêtres étaient alors payés par l'État

- Journal La Croix no 6064 du 18 et 19 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2199243/f1.image.r=Pouldreuzic.langFR

- Fanch Broudic, "L'interdiction du breton en 1902", Coop Breizh, 1997, (ISBN 2-909924-78-5).

- Journal Le Radical no 194 du 12 juillet 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7623019f/f3.image.r=Plouguerneau.langFR

- Journal La Croix, n° du 24 juin 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k256484r/f4.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=429186;4 et https://actu.fr/bretagne/plouzane_29212/histoire-jour-tragique-plouzane_11247945.html

- Journal L'Humanité, n° du 23 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k251131k/f2.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=1652368;4

- Journal La Croix, n° du 21 juillet 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k258049k/f5.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=214593;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 29 décembre 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k643854q/f5.image.r=Plouarzel?rk=2618038;4

- "Dieu et patrie : l'héroïsme du clergé français devant l'ennemi", n° du 19 décembre 1915, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63149543/f8.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=2296148;4

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=14400

- "Congrès national de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles", 2 juillet 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6581663h/f15.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=4506460;0

- Journal La Croix, n° du 23 novembre 1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k261701n/f5.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=278971;2

- « Deuxième Guerre mondiale. Les 75 ans de la mort d'aviateurs anglais », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Jean-François Simon, "Plouzané 1944".

- Journal du 2 juin 1955, page 5603

- « Histoire. La naissance du football à Plouzané », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- « Saint-Sané. Sur le parcours de la troménie », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- « Technopôle Brest-Iroise », sur wiki-brest.net.

- « Ifremer », sur wiki-brest.net.

- Paul Lareur : un homme remarquable, une vie bien remplie, sur ville-plouzane.fr

- « Nécrologie. Jacques du Buit, ancien maire », Ouest-France (archives du journal), (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - François Prigent, « MÉLENNEC Joseph : Né le 20 juillet 1939 à Brest (Finistère) ; ouvrier à l’Arsenal puis professeur de l’enseignement technique ; militant JOC ; président départemental des AJ (1958-1964) ; militant CFTC ; dirigeant du SGEN du Morbihan (1966-1968) ; militant PSU (1966-1975) puis PS ; maire PS de Plouzané (1977-1989). », Le Maitron en ligne, mis à jour le (consulté le ).

- « Décès de Jo Mélennec, ancien maire de Plouzané », Le Télégramme, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - « Plouzané. Légion d'honneur : Yvette Duval promue Chevalier par Marylise Lebranchu », Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Plouzané : 54,77 % pour Yves Pagès, Yvette Duval défaite ! », Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Plouzané. Bernard Rioual (PS) détrône Yves Pagès », Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Bernard Rioual, maire de Plouzané », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Plouzané. Bernard Rioual ne briguera pas un nouveau mandat », Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Plouzané. Yves Du Buit élu maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- Comités municipaux, sur horizonsleparti.fr

- « Création des métropoles de Nantes, Toulouse et Brest », sur La Gazette des communes (consulté le ).

- « Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures », sur le site du ministère des Affaires étrangères (consulté le ).

- Les jumelages de Plouzané.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Plouzané (29212) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Finistère (29) », (consulté le ).

- http://www.opab-oplb.org/98-kelenn.htm

- http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/d-hier-a-aujourd-hui/le-patrimoine/14-la-trinite-un-lieu-charge-d-histoire

- http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/component/content/article/103-d-hier-a-aujourd-hui/le-patrimoine/13-la-fontaine-du-cloitre-et-l-histoire-de-saint-sane

- fontainesprofanes.unblog.fr/2017/01/10/plouzane-2/

- http://croix.du-finistere.org/commune/plouzane.html

- « Cyclisme. Quel avenir pour le vélodrome de Plouzané? », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Voir par exemple http://www.cotebrest.fr/2015/09/04/le-velodrome-accueille-la-coupe-de-bretagne-de-cyclisme-sur-piste/

- Journal Comœdia du 12 juillet 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7649389j/f1.image.r=Plouzan%C3%A9?rk=2446364;0

- « Ensemble de trois verrières à personnage Immaculée Conception, sainte Anne et saint Joachim », sur maregionsud.fr.

- Fiche biographique sur le site de l'Ordre de la Libération

- Fiche biographique sur le site de l'Ordre de la Libération