Aber-Ildut

L’Aber-Ildut (Aber Ildud en breton) est un des trois abers du Léon, dans le Finistère, en Bretagne. Formé de l'Ildut, un petit fleuve côtier et de sa basse vallée inondée par la mer, cet aber, le plus petit du Léon, est connu pour ses anciennes productions de granite et de cassitérite.

| l'Aber-Ildut | |

L'Aber-Ildut à Lanildut. | |

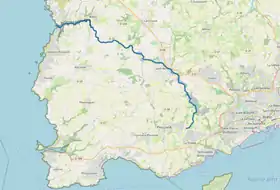

Cours de l'Aber-Ildut. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 23,9 km [1] |

| Bassin | 139 km2 |

| Bassin collecteur | l'Aber-Ildut |

| Débit moyen | 1,5 m3/s (Brélès (exutoire)) [2] |

| Régime | pluvial océanique |

| Cours | |

| Source | source |

| · Localisation | Plouzane |

| · Coordonnées | 48° 22′ 50″ N, 4° 35′ 32″ O |

| Embouchure | la mer Celtique |

| · Localisation | entre Lanildut et Lampaul-Plouarzel |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | 48° 28′ 13″ N, 4° 45′ 47″ O |

| Géographie | |

| Pays traversés | |

| Département | Finistère |

| Régions traversées | Bretagne |

| Sources : SANDRE:J33-0300, Géoportail, Banque Hydro | |

Étymologie

L’Aber-Ildut porte le nom d’un saint gallois, Ildut de Llantwit qui eut de nombreux disciples en Bretagne armoricaine. Il n’est pas certain que cet homme soit lui-même venu en Bretagne et qu’il débarqua dans l’aber qui porte son nom. Il est possible que l’aber soit le lieu de débarquement d’une équipe de ses disciples arrivés d’outre-Manche[3].

Géographie

Cours du fleuve

L’Aber-Ildut est le plus méridional des abers qui débouche dans la mer Celtique face à l'île d'Ouessant, c'est également le plus court (3,5 km) et le plus étroit. Cette ria correspond à la vallée inférieure de l'Ildut, petit fleuve côtier, long de 23,9 kilomètres[1]. Autrefois, avant que le Goulet de Brest ne se soit creusé, l'Aulne et l'Élorn se déversaient vers le nord-ouest à travers la basse vallée de la Penfeld (en sens inverse du courant actuel) et la vallée de l'Aber-Ildut. C'était il y a 35 millions d’années. Les vallées de l'Aber-Ildut et de ses affluents de rive gauche, notamment l'Allégouet, s'abaissent progressivement vers le nord jusqu'à 37 mètres à la sortie de l'Aber-Ildut du territoire communal de Plouzané : des étangs liés à l'exploitation de l'étain contenue dans les sables fluviatiles (exploités principalement à Saint-Renan) parsèment son cours[4].

Ce cours d'eau prend sa source au sud de la ferme de Kerverrien à Plouzané, à une altitude de 70 mètres - toutefois sa véritable source se localisait un peu plus à l’est jusqu'à la fin du XIXe siècle avant d'être détournée vers la Penfeld, en 1886 ; un canal fut creusé pour envoyer les eaux de l'Ildut vers l'arsenal de Brest par l'intermédiaire du seuil de Castel-an-Daol et de l'étang de Villeneuve[5]. Le fleuve côtier s’écoule ensuite selon une direction générale sud-est/nord-ouest, baigne les territoires communaux de Guilers et de Saint-Renan avant de rejoindre la mer à Lanildut.

La région des sources actuelles de l'Aber Ildut, aux confins des communes de Plouzané, Guilers et Brest, est surnommée "Petite Russie" en raison de sa platitude, de ses marécages et de ses brouillards fréquents. La carrière de Bodonou, vaste de 140 hectares, exploite les sables et graviers pliocènes, avec une obligation de restauration en zone naturelle au fur et à mesure de l'exploitation[6].

Malgré sa faible longueur, on peut diviser le cours du fleuve en quatre parties distinctes (ces dernières sont déterminées par des ruptures dans la pente d'écoulement qui est en moyenne assez forte, de l'ordre de 0,3 %)[7] - [8] :

- près de sa source, le cours de l'Ildut présente une pente forte et un écoulement rapide.

- abordant la plaine renanaise, le fleuve voit sa pente s'adoucir et traverser les principaux étangs de son cours creusés, dans un premier temps, pour l'exploitation de l'étain, puis pour celle du sable et des graviers.

- la pente devient à nouveau forte en aval du lac de Lanéon jusqu'au lieu dénommé Pont Reun.

- au-delà de Pont Reun, l'écoulement redevient faible jusqu'à l'aber et la limite de la salinité des eaux qui correspond à l'entrée dans ce dernier[7].

Il est possible de longer la rive droite de l'aber à partir de Lanildut, dominé par le rocher du Crapaud, jusqu'à Brélès par la D 27, puis de franchir le fond de cette vallée ennoyée qui a tendance à s'envaser rapidement. En revanche, aucune route ne vient longer la rive gauche et il faut passer par Lampaul-Plouarzel pour atteindre le sud de l'embouchure; de là, on peut rejoindre Pors-Cave, sorte de presqu'île née d'une digitation du cours d'eau. Une ligne imaginaire partant de l'estuaire de l'Aber-Ildut et traversant l'île d'Ouessant en son centre constituerait la limite entre la Manche et l'océan Atlantique[9].

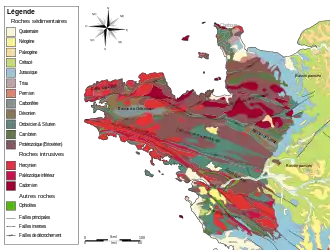

Cadre géologique

L'Aber-Ildut est à l'extrémité occidentale du domaine structural de la zone de Léon qui constitue un vaste antiforme métamorphique de 70 km sur 30 km orienté NE-SW. Postérieurement au métamorphisme hercynien, se développe un important plutonisme : le chapelet nord de granites rouges tardifs (ceinture batholitique de granites individualisée pour la première fois par le géologue Charles Barrois en 1909[10], formant de Ouessant à Barfleur (Aber-Ildut, Carantec, Ploumanac'h, puis Flamanville et Barfleur) un alignement de plutons de direction cadomienne, contrôlé par les grands accidents directionnels WSW-ENE), datés aux alentours de 300 Ma, correspond à un magmatisme permien[11]. Le complexe granitique de l'Aber-Ildut est un des éléments majeurs de la traînée de ces massifs granitiques à biotite et feldspaths roses à rouges[12]. La formation de ce complexe est liée à une grande zone de faiblesse dans l'écorce terrestre, le cisaillement senestre de Porspoder-Guissény (CPG). C'est vraisemblablement à la faveur de cette faille que le magma granitique a commencé à monter et, en s'éloignant de la faille, s'est déversé progressivement vers le sud en prenant la forme d'un laccolite. « À la faveur de cette progression, des modifications importantes se sont produites : le granite à gros feldspaths roses — ou granite de l'Aber-Ildut au sens strict, constituant la masse principale du pluton — passe vers le sud à un granite à gros feldspaths blancs, toutefois de dimension inférieure; à son tour, cette roche fait place à un granite à grain grossier, blanc gris, à deux micas, bien exposés à l'île Ségal ; enfin, à l'extrême sud du pluton apparaît un granite à grain fin, très clair, à mica blanc seul, constellé de baguettes noirâtres de tourmaline (ou leucogranite de Plouarzel). Le long de sa bordure nord, dans la zone de faille, le granite rose est plus ou moins intensément écrasé (les géologues parlent alors de mylonites). À la faveur de cette même zone de faiblesse s'est mis en place, encore plus tard, vers 290 millions d'années, un autre granite de teinte claire, à deux micas, dit leucogranite de Ploudalmézeau, également déversé vers le sud, comme le granite rose qu'il recoupe. D'assez nombreux filons de granite à grains fin, souvent riches en tourmaline, traversent le granite rose en divers points[13] ». Sa paragenèse comprend 65 % de feldspaths blancs et roses (ces derniers pluricentimétriques atteignent 5 cm et sont responsables de la couleur dominante du granite, 20 % de quartz gris à éclat gras (aspect de gros sel) de forme quelconque, des paillettes de biotite à vif éclat noirâtre, et absence de muscovite[14].

Connu sous le nom de « granite de Brest », le granite porphyroïde rose de l'Aber-Ildut a été autrefois très exploité dans la région[15], en particulier pour les mégalithes (selon des degrés de façonnement divers)[16], les stèles de l'âge du fer à l'époque gauloise[17], les constructions à la mer. Économiquement, son exploitation a donné lieu à l'existence de nombreuses carrières qui extraient le granite. L'espacement des diaclases qui isole de grands éléments parallélépipédiques, sa couleur rose, sa grande résistance à l'érosion et l'excellence du poli ont participé à sa renommée nationale (Lanildut est dominé par des rochers dans lesquels a été taillé le piédestal de l'obélisque de Louxor) et internationale (quais de la Tamise à Londres)[18].

Le sous-sol de l'Aber-Ildut est formé d'autres types de granit. En amont du cours d'eau, près de Saint-Renan, on trouve du granit stannifère dont les filons de quartz sont riches en cassitérite et en tourmaline ; une partie de ce granit a été altéré par le climat tropical qui régnait sur la région durant l'ère tertaire et entrainé vers l'aval où il rencontra, près du seuil de Lannéon, le granit de Plouarzel, plus résistant. En aval, l'Ildut pénètre dans la zone du granit porphyroïde de l'Aber-Ildut, composé de feldspaths roses, de quartz gris et de mica noir[19]. Cette intrusion magmatique complexe présente ainsi, « du nord au sud, quatre principaux faciès : une superbe roche à gros feldspaths roses et enclaves oblongues gris-noir, ou Aber-Ildut sensu stricto[20], susceptible de fournir d’énormes blocs, offrant une résistance exceptionnelle aux travaux à la mer, exploitée sur le littoral entre l’île Melon et l’embouchure de L’Aber, ainsi que sur les rives de cette ria ; une variété à gros feldspaths blancs et enclaves, moins ornementale, mais livrant aussi une très bonne pierre de taille extraite entre le sud de l’Aber et les abords de Porz Paol ; un faciès grossier à deux micas, de façonnement plus aisé que les deux précédents, affleurant entre autres à l’île Ségal ; enfin, à l’extrémité méridionale du pluton, un granite à grain plus fin, blanchâtre, constellé d’aiguilles de tourmaline, nettement moins résistant[21] ».

L'étude de ces granits a démontré que la vallée actuelle de l'Ildut avait été occupée pendant plusieurs millions d'années par un puissant fleuve drainant les Monts d'Arrée, les Montagnes noires, la presqu'île de Crozon et qui, après avoir traversé l'actuelle rade de Brest, rejoignait l'océan à l'emplacement de l'Aber-Ildut. Cet important cours d'eau drainait ainsi les eaux de l'Aulne, de l'Elorn et de la Penfeld, réduits au rôle d'affluents. À l'ère quaternaire, des mouvements tectoniques ont modifié la disposition des lieux, ouvert la rade de Brest et bouleversé l'hydrographie des lieux, le fleuve de première importance se divisant en cours d'eau de taille modeste dont l'Ildut actuel[22].

Hydrographie

Le bassin versant de l'Ildut - entièrement sis dans le département du Finistère - couvre une superficie de 139 km2[23] et compte 48 345 habitants lors du dernier décompte de 2010 (soit une densité élevée de 348). Cette population est en forte augmentation depuis 1990 (+ 15 %) ; cette croissance correspondant essentiellement au phénomène de la périurbanisation affectant l'agglomération brestoise[24]. Le fleuve côtier draine les territoires des communes de Brélès, Guilers, Lampaul-Plouarzel, Lanrivoaré, Locmaria-Plouzané, Milizac, Plouarzel, Ploumoguer, Plourin, Plouzané, Porspoder, Saint-Renan qui sont intégrées à la Communauté urbaine Brest métropole océane ou à Communauté de communes du Pays d'Iroise[25].

Même si le cours de l'Ildut apparaît modeste, le fleuve côtier est alimenté par de nombreux affluents et sous-affluents, au total 69, ce qui aboutit à un linéaire de plus de 150 km. Ses principaux affluents se situent en rive gauche avec le Plouazané (12 km), le Plouarzel (8 km), en rive droite avec le Langonery (5 km), le Vizac (5 km), le Kergroadès (4 km). Le cours du fleuve est également marqué par l'omniprésence des étangs qui se succèdent sur le cours supérieur : Pontavennec, Ty-Colo, Comiren, La Laverie, Poulinoc, Lannéon[23].

Hydrologie

Le climat qui baigne le bassin-versant de l'Ildut est typiquement océanique avec des précipitations de l'ordre de 1 000 mm par an, caractérisées par un maximum d'octobre à mars et un minimum d'été (le mois de juillet étant le plus sec). Les températures sont caractérisées par une faible amplitude thermique avec des hivers doux de 2 à 5 °C et des étés frais de 18 à 20 °C. La proximité de la mer et la fréquence des vents d'ouest expliquent la modération des indicateurs climatiques[22].

À l’exutoire de l'Ildut, le débit, enregistré à la station hydrologique de Brélès, atteint en moyenne 1,44 m3/s, pour la totalité de son bassin versant, soit 90 km2, dans le cadre d’un régime pluvial océanique[2]. Observé depuis 31 ans (entre 1977 et 2014), le fleuve côtier présente de variations importantes de son module, la période des hautes eaux est enregistrée durant la période hivernale (de janvier à mars) avec une moyenne mensuelle comprise entre 2,26 m3/s et 3,13 m3/s atteint en février, les basses eaux interviennent durant l'été avec des débits compris entre 0,419 m3/s et 0,560 m3/s de juillet à septembre (ce dernier mois voyant le plus bas module de l'année)[2]. Les périodes d'étiage, tout comme les crues (le débit de l'Ildut est monté jusqu'à 19,6 m3/s le , soit 13,6 fois le module moyen), sont fortement prononcées en raison de la nature des sols imperméables qui favorise un écoulement brutal des précipitations (absence d'aquifère notable permettant le soutien des débits d'étiage).

Lame d'eau et débit spécifique

En établissant une comparaison entre le débit et le bassin versant, l’Ildut présente un module élevé ainsi que l'atteste une lame d'eau de 508 mm/an (bien supérieure à la moyenne nationale qui est de 300 mm, mais globalement semblable à celle du bassin voisin de l'Aulne de l'ordre de 564 mm) et un débit spécifique (ou Qsp) de 16 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin (9,5 l/s/km2 pour l'ensemble des cours d'eau français, 17,4 l/s/km2 dans le cas du bassin de l'Aulne[26]).

Histoire

À proximité immédiate de l’Aber-Ildut, de nombreuses carrières de granite (île de Melon, Kléguer) ont été intensivement exploitées jusqu’au XXe siècle. Le granite de l’Aber-Ildut bénéficiait d’une grande renommée en raison de sa résistance à l’érosion, de ses propriétés à refléter les rayons du soleil, mais également de sa facilité de transport par la voie maritime. Durant des millénaires, ce matériau servit à l’édification de multiples constructions humaines, des menhirs et dolmens aux phares (celui de la pointe Saint-Matthieu, en particulier), forts et ouvrages d’art (viaduc de Daoulas, sur la voie ferrée reliant Brest et Quimper) de la région de Brest[27]. C’est toutefois la fourniture du matériau du socle de l’obélisque de Louxor, un énorme bloc de 100 tonnes, qui donna, en 1835, une reconnaissance nationale au granite de l’Aber-Ildut[27].

Les alluvions formant le fond de la vallée de l’Aber-Ildut, autour de Saint-Renan, sont riches en cassitérite, un matériau exploité pour l’étain qu’il contient. La COMIREN a exploité ce filon entre 1960 et 1975, égrenant la vallée de l’Aber-Ildut de six étangs[28]. La COMIREN exploita le cours de l'Ildut sur un linéaire de sept kilomètres, employant une drague américaine qui creusait dans les sédiments sur une grande largeur et à une profondeur de huit à dix mètres. Une centaine de personnes (jusqu'à 130) travaillait pour le compte de la compagnie qui lavait, traitait les vases pour séparer l'étain des sables et graviers ; jusqu'à 700 000 m3 de vase étaient ainsi extraites par an et 500 tonnes d'étain (d'une teneur remarquable) produites[24]. Cette activité valut à Saint-Renan le surnom de capitale européenne de l'étain. Après l'abandon de ce site, la COMIREN continua son exploitation durant quelques années en d'autres lieux comme à Bourg-Blanc. Aujourd'hui, toute activité liée à ce minerai a cessé, seule la société Lafarge poursuit l'extraction des alluvions de l'Ildut sur le site de Bodonou pour extraire du sable et du gravier[29].

Malgré la longueur réduite de l'Ildut et de ses affluents, leur débit faible et irrégulier, de nombreux moulins furent implantés sur leurs rives. Pas moins de 102 ont été recensés sur le cours du fleuve et de ses tributaires[30] - [31] même s'il s'agit d'installations assez primitives fonctionnant à l'aide d'une roue horizontale alimentée par une goulotte pentue. Les derniers moulins ont cessé leur activité dans la seconde moitié du XXe siècle.

Activités

Malgré une forte densité de population et le développement de la périurbanisation dans la vallée de l'Idut, l'agriculture reste active avec 540 exploitations recensées dans cet espace (mais 1190 en 1979) qui occupent près de 19 000 hectares de SAU (donc une taille moyenne de 35 hectares par exploitation, ce qui est inférieur à la moyenne nationale). La proportion des terres labourables se révèle largement supérieure (90 %) à celles mises en pâture (10 %); ces statistiques sont toutefois en trompe-l'œil car l'élevage est omniprésent dans la vallée mais, prenant un aspect industriel, il occupe une faible superficie. Seule la diminution des systèmes de pâtures permanentes vers un système fourrager permet de mettre en exergue cette évolution orientée vers l'élevage laitier (30 000 animaux), des volailles et des porcins. Cette évolution vers une agriculture productiviste est toutefois plus sensible vers l'amont du cours d'eau - proche de la métropole brestoise - que vers l'aval[32].

Environnement

Malgré la progression de l'urbanisation et des rejets domestiques, l'Ildut et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole en raison de ses eaux bien oxygénées et d'une granulométrie favorable. L'ichtyofaune est largement représentée par la présence du saumon atlantique, de la truite fario et de la lamproie marine, mais les autres espèces de poissons sont inégalement présentes dans la rivière comme le chabot, la loche franche ou l'anguille ; seul, le goujon voit ses effectifs en nette augmentation. Certaines caractéristiques du fleuve empêchent des migrateurs de fréquenter son cours tels que le busage de ruisseaux, les seuils d'anciens moulins ou le colmatage de certaines sections[33]. L'AAPPMA de Saint-Renan, qui assure la gestion halieutique de l'Ildut, essaye de résoudre ces problèmes et d'améliorer la richesse de la faune du fleuve[34].

La vallée de l'Ildut (et de ses affluents) est marquée par la présence de nombreuses zones humides qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de la richesse biologique, la régulation des débits (dont l'écrêtage des crues) et l'épuration des eaux. Ces espaces sont représentées par la présence de nombreux étangs, de prairies et saulnaies, mais sont en régression face à la progression de l'habitat et soumises à diverses dégradations : mise en culture, remblais[35]. Trois zones remarquables ont été définies comme ZNIEFF[36] dont celle de l'Aber-Ildut (93 ha) qui voit hiverner de nombreuses espèces d'oiseaux limicoles et présente un grand intérêt botanique dans ses prés salés[37].

Parmi les animaux emblématiques de la vallée, la loutre, disparue depuis 1975, refait des apparitions épisodiques laissant espérer une recolonisation des lieux à court ou moyen terme. En revanche, des espèces invasives se sont largement développées au cours des dernières décennies, mettant en péril l'écosystème. On peut ainsi noter la présence de ragondins et de rats musqués menaçant autant les berges que les cultures environnantes, de tortues de Floride, mais également, sur le plan floristique, de l'envahissante jussie[36].

Bibliographie

- Eaux et rivières de Bretagne, « L'Ildut »

- Maison du Patrimoine - Musée d'Histoire Locale de Saint-Renan, L'Aber-Ildut de terre en aber, Joué-lès-Tours, Alan Sutton, coll. « Mémoire en images », (ISBN 978-2842535087)

Notes et références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L'Aber Ildut (J33-0300) » (consulté le )

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - l'Aber-Ildut à Brelès (Keringar) (J3323020) » (consulté le )

- Nini Le Goff, Saint Ildut : du Pays de Galles à la Bretagne, Cercle d’histoire locale de Lanildut Lire en ligne.

- André Guilcher, Évolution morphologique de vallées bretonnes, "Bulletin de la Section de géographie", 1961, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6246312w/f52.image.r=Plouzan%C3%A9

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 1 et 4.

- http://www.lanildut.fr/histoire/LanSource003.html et http://www.echodestpierre.infini.fr/msp/msp177.htm

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 5.

- L'ildut sur Locmaria.patrimoine.

- Guide Bleu Bretagne, Hachette, édition de 1991, p. 152.

- C. Barrois, Carte géologique à 1/80000, feuille Lannion (1re édit.), 1909.

- Louis Chauris, « Le granite porphyroïde de Porzpaul dans l'île d'Ouessant: un nouvel élément dans la ceinture des « granites rouges » du Massif armoricain (France) », Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, iI, t. 313, , p. 245-250.

- Eric Marcoux, Alain Cocherie, Gilles Ruffet, Jean-René Darboux, Catherine Guerrot, « Géochronologie revisitée du dôme du Léon (Massif armoricain, France) », Géologie de la France, no 1, , p. 19-20 (lire en ligne).

- Louis Chauris, « La saga des granites de l'Aber-Ildut I - Un étrange pluton granitique », 8 juillet 1995, série de 13 articles parus dans Le Courrier du Léon/Le Progrès de Comouaille (8 juillet 1995 - 6 janvier 1996

- Louis Chauris, « Les carrières et les quais de chargement du granité rose de l'Aber-lldut (Finistère) », Les Cahiers de l'lroise, no 150, , p. 69-78.

- Les carrières abandonnées sont nombreuses dans les environs.

- Louis Chauris, « III - Les mégalithes en granite rose », 5 août 1995, série de 13 articles parus dans Le Courrier du Léon/Le Progrès de Comouaille (8 juillet 1995 - 6 janvier 1996

- Louis Chauris, « IV - Les stèles de l'Âge du fer », 19 août 1995, série de 13 articles parus dans Le Courrier du Léon/Le Progrès de Comouaille (8 juillet 1995 - 6 janvier 1996

- Hubert Lardeux, Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 62.

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 3 et 4.

- Souvent dénommé dans les archives « granit de Laber ».

- Louis Chauris, « Brest : vieilles pierres et pierres neuves dans une cité reconstruite », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. XC=, , p. 6 (lire en ligne).

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 3.

- L'Idut, eaux et rivières de Bretagne, p. 2

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 7

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 6.

- Les chiffres délivrés pour le bassin versant de l'Aulne correspondent aux données enregistrées à la station hydrologique de Châteauneuf-du-Faou (Pont Pol).

- Le granite de l’Aber-Ildut sur le site de l’académie de Rennes.

- L'exploitation de la cassitérite dans la vallée de l'Ildut.

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 8.

- Jean Lescop, L'Aber-Iidut : Sa vallée, son bassin, ses moulins, 1991 Lire en ligne.

- Carte des moulins

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 12.

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 10.

- Site de l'AAPPMA de Saint-Renan.

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 9.

- L'Ildut, eaux et rivières de Bretagne, p. 11

- La ZNIEFF de l'Aber-Ildut.