Lanvéoc

Lanvéoc [lɑ̃veɔk] (en breton : Lañveog) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. Située sur la côte nord de la presqu'île de Crozon, donnant sur la rade de Brest, la commune de Lanvéoc est enclavée dans la commune de Crozon.

| Lanvéoc | |

La mairie. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes Presqu'île de Crozon-Aulne maritime |

| Maire Mandat |

Christine Lastennet 2020-2026 |

| Code postal | 29160 |

| Code commune | 29120 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lanvéociens |

| Population municipale |

1 966 hab. (2020 |

| Densité | 102 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 17′ 12″ nord, 4° 27′ 39″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 87 m |

| Superficie | 19,21 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Crozon (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Crozon |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

Situation

Lanvéoc est une commune située sur la rive nord de la presqu'île de Crozon, en bordure de la rade de Brest, face à Plougastel-Daoulas.

La commune est délimitée au sud par le ruisseau de Kerloch, qui la sépare de celle de Crozon. Le bois de Poulmic se trouve pour l'essentiel à l'extrémité est de son finage, mais une petite partie est située sur le territoire de la commune de Crozon, qui borde également Lanvéoc à l'est, ainsi qu'à l'ouest d'ailleurs.

Les deux tiers sud de la commune forment un plateau situé vers 80 mètres d'altitude, sur lequel s'est établi la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic (le point culminant est situé en son sein à 88 mètres d'altitude), échancré principalement par un petit vallon à sa limite sud, à son débouché maritime a été bâtie l'École navale de Lanvéoc-Poulmic. Les falaises bordant la rade de Brest présentent un fort dénivelé et sont pour l'essentiel boisées, principalement entre la pointe de Lanvéoc (où se trouve un fort) et la pointe de Pen ar Vir (où se trouve une tourelle), ainsi que, plus à l'est, en limite maritime du bois de Poulmic. À l'ouest, en direction du Fret, le littoral est formé de falaises moins élevées, mais également à pente oblique forte et boisées. Un petit port a pu s'établir au lieu-dit « La Cale », juste à l'est de la pointe de Lanvéoc, délimité à l'est par une grande digue portant les restes de l'ancien appontement pétrolier.

Le littoral de la commune est longé par le GR 34, sauf à hauteur de la base aéronavale, qu'il contourne par le sud.

Lanvéoc fait partie du parc naturel régional d'Armorique.

Le littoral de Lanvéoc vu depuis le sentier menant au belvédère de la pointe de Lanvéoc.

Le littoral de Lanvéoc vu depuis le sentier menant au belvédère de la pointe de Lanvéoc. La plage de Lanvéoc : vue vers l'est depuis la cale du port.

La plage de Lanvéoc : vue vers l'est depuis la cale du port. La plage de Lanvéoc et la pointe de Lanvéoc vues vers l'ouest depuis la cale du port.

La plage de Lanvéoc et la pointe de Lanvéoc vues vers l'ouest depuis la cale du port. Le sentier littoral menant à la pointe de Pen-ar-Vir.

Le sentier littoral menant à la pointe de Pen-ar-Vir. La pointe de Pen-ar-Vir.

La pointe de Pen-ar-Vir.

Géologie

La commune se situe dans la presqu'île de Crozon qui correspond au prolongement occidental du synclinorium médio-armoricain. La région est constituée d'un socle de schistes briovériens (-550 Ma) sur lequel reposent des séries paléozoïques du début de l'ordovicien (-480 Ma) à la fin du dévonien (-360 Ma), avec notamment les grès armoricains (cette formation qui peut atteindre 1 000 m dans le Sud de la presqu'île étant marquée par une forte subsidence). De grands plis hercyniens affectent la presqu'île. La commune est située sur l'axe de l'anticlinal Lanvéoc-Penfrat[1]. Le trait dominant de la géomorphologie de cette région est l'inversion de relief résultant de l'érosion différentielle[2].

La côte sud de la Rade de Brest, an niveau de la commune de Lanvéoc, est constituée « de grès, de schistes et de calcaires dans l'Anse du Poulmic [formant synclinal[3]], (...) de schistes et de quartzites depuis Pen-ar-Vir jusqu'à Lanvéoc, schistes et quartzites formant anticlinal »[4]. La grauwacke affleure dans la partie orientale de la grève de Lanvéoc ; elle est assez résistante, de teinte brûnâtre et se présente en bancs d'épaisseur variable, séparés par de petits lits schisteux ; elle est très fossilifère[5].

Deux des vingt-sept sites de la Réserve naturelle régionale des sites d'intérêt géologique de la presqu'île de Crozon sont situés à Lanvéoc : la coupe de référence dans la formation des Grès de Landévennec, passage aux schistes et calcaires de l'Armorique (Gédinnien) au Fort de Lanvéoc et la coupe de référence des formations de Run ar C'hrank, Beg ar Arreun et Pen an Ero (Dévonien) à Run ar C'hrank : ces falaises, situées sur la rive sud de l'Anse du Fret, accessibles principalement à partir du GR 34 au sud-est de l'étang du Fret à l'est de Porzh Cave[6].

Les falaises à l'est de Porzh Cave 1.

Les falaises à l'est de Porzh Cave 1. Les falaises à l'est de Porzh Cave 2.

Les falaises à l'est de Porzh Cave 2. Les falaises à l'est de Porzh Cave 3.

Les falaises à l'est de Porzh Cave 3. Les falaises à l'est de Porzh Cave (anticlinal).

Les falaises à l'est de Porzh Cave (anticlinal).

Pendant l'Entre-deux-guerres la "Société Normande des Mines" fit une demande de concession et d'exploitation de minerai de fer sur une superficie de 4 561 hectares sur le territoire des communes de Lanvéoc, Crozon, Telgruc, Argol et Landévennec, mais cette demande fut rejetée par un décret daté du [7].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1948 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[14]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après. La température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[15], à 11,5 °C pour 1981-2010[16], puis à 0,7 °C pour 1991-2020[17].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 6,7 | 9,5 | 11,8 | 13,8 | 13,8 | 12,4 | 10,4 | 7,5 | 5,5 | 8,9 |

| Température moyenne (°C) | 7,2 | 7,1 | 8,7 | 10,1 | 12,9 | 15,3 | 17,3 | 17,4 | 15,8 | 13,1 | 9,9 | 7,8 | 11,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9,5 | 9,6 | 11,6 | 13,4 | 16,3 | 18,8 | 20,7 | 20,9 | 19,2 | 15,8 | 12,4 | 10,1 | 14,9 |

| Record de froid (°C) date du record |

−10,8 20.01.1963 |

−12,5 21.02.1948 |

−4,6 07.03.1971 |

−1,3 11.04.1978 |

0,8 07.05.1979 |

4,3 01.06.1975 |

6,8 07.07.1972 |

7,4 12.08.1972 |

4,8 23.09.1979 |

0,6 29.10.1955 |

−2,1 07.11.1980 |

−7,2 27.12.1970 |

−12,5 1948 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

15,4 24.01.16 |

20,1 27.02.19 |

24,4 30.03.1965 |

27,3 15.04.15 |

29 25.05.12 |

34,5 27.06.1976 |

37,3 18.07.2022 |

34,8 03.08.1975 |

32,5 01.09.1961 |

28 02.10.11 |

20,5 01.11.15 |

17,9 02.12.1985 |

37,3 2022 |

| Ensoleillement (h) | 61,4 | 81,1 | 124,3 | 163,6 | 191,9 | 207,6 | 193,5 | 190,4 | 174,7 | 112,2 | 70,7 | 64,5 | 1 635,9 |

| Précipitations (mm) | 118,4 | 90,6 | 81,3 | 75,4 | 66,9 | 51,5 | 55,2 | 54 | 75 | 105 | 112,2 | 120,9 | 1 006,4 |

Urbanisme

Typologie

Lanvéoc est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [18] - [19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Crozon, dont elle est une commune du pôle principal[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 7 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[21] - [22].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[23]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[24] - [25].

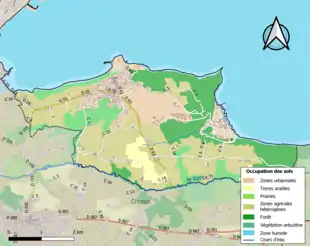

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (46,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (41,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (42,8 %), forêts (21,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (11,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (11,3 %), zones urbanisées (7,5 %), terres arables (4,1 %), zones humides côtières (0,8 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[27].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Port de Lanveoc en 1423, Lanveouc en 1425.

Le nom de la commune proviendrait du nom d'un saint breton dénommé saint Maeoc ou saint Maëc ou saint Mic ou saint Nic et signifierait l'ermitage (lan en breton) de saint Maeoc".

Histoire

Origines

Lanvéoc est un démembrement de l'ancienne paroisse de l'Armorique primitive dénommée Plougrozon (Crozon). Lanvéoc, ancienne trève de cette paroisse, dépendait de l'évêché de Cornouaille. Lanvéoc, dénommé Lanveouc en 1425, est érigé en paroisse en 1862, puis en commune en 1872[28].

Préhistoire et Antiquité

Un menhir existe à Kersualet.

Des restes d'une villa gallo-romaine ont été découverts à la Boissière (Buzit), un pont archaïque (qui subsiste) franchissant le ruisseau de Kerloc'h la reliait à Kervon, et des traces de l'ancienne voie romaine qui reliait Civitas Aquilonia (Quimper) à Gesocribate (Brest) ont été retrouvées entre Botsand et Kernaval[29].

Moyen Âge

La famille du Poulmic, une des plus anciennes de Bretagne, possédait une motte féodale (l'ancien château était « dans une anse qui se trouve à une petite demi-lieue dans l'est » du fort de Lanvéoc)[30] ; elle fut présente aux réformations et montres de Bretagne entre 1426 et 1536 (citée pour les paroisses de Crozon, Gouézec, Pleyben, Telgruc, Plounéventer, Plougasnou, Le Haut-Corlay, etc. dans lesquelles elle possédait des fiefs) ; elle fut reconnue d'ancienne extraction chevaleresque lors de la réformation de la noblesse de 1669. Elle fut puissante au XIVe siècle : Mathieu de Poulmic figure au nombre des légataires d'Hervé VIII de Léon en 1363 ; Hervé de Poulmic fut abbé de Daoulas en 1351 ; Yves de Poulmic fut abbé de Landévennec et décéda en 1425 ; Jehan, sire de Poulmic, fit serment de fidélité au duc de Bretagne le et fut tué en 1426 lors du siège de Saint-James-de-Beuvron[31]. En 1459 Marie du Poulmic épousa Olivier II du Chastel.

Le chevalier de Fréminville décrit ainsi le château de Poulmic en 1835 :

« Le Poulmic était un grand fief dépendant en arrière vasselage de la maison de Rohan ; on y voyait jadis un château très fort, qui fut ruiné à l'époque où le cardinal de Richelieu, voulant anéantir la féodalité s'acharna à la destruction de ces forteresses (...). Un château construit dans le style d'architecture du temps de Louis XIII remplaça l'antique citadelle, et ce domaine passa en d'autres mains[32]. Le titre de baronnie lui fut néanmoins toujours affecté, et la maison du Poulmic portait pour armoiries, échiqueté d'argent et de gueules, cette devise : De bien en mieux. On ne voit plus donc aujourd'hui que les restes des bâtiments construits sous Louis XIII. À leurs hauts faîtages, à leurs longues cheminées, au style d'ornements des fenêtres et des corniches, on reconnaît facilement le cachet de cette époque. Ces bâtiments en ruines ne sont que peu de choses par eux-mêmes (...) »

— Fréminville, Antiquités de la Bretagne[30]

Une autre motte féodale, située à l'emplacement de l'actuel fort de Lanvéoc, portait le château des seigneurs de Crozon.

Époque moderne

Par la suite, les terres de la baronnie de Poulmic appartinrent, en raison de mariages, aux seigneurs de Crozon et notamment à la famille de Rosmadec, puis à la famille de Plœuc en raison du mariage de Jeanne de Rosmadec avec Vincent de Plœuc, décédé en 1520. François Louis Rousselet de Châteaurenault en devint le propriétaire en 1684 grâce à son mariage avec Marie-Anne Renée de la Porte, fille de René de la Porte, comte d'Artois[33] et de Crozon et Charles Henri d'Estaing lui succéda en raison de son mariage en 1746 avec Sophie Rousselet de Crozon (1727-1792), petite-fille de François Louis Rousselet de Châteaurenault.

En 1594, la cale de Lanvéoc voit le passage des troupes de Henri IV s'apprêtant à attaquer le fort de Roscanvel, alors occupé par les Espagnols[28].

La route royale de Nantes à Brest via Hennebont et Quimper passait par Lanvéoc (le trajet vers ou depuis Brest se faisait en bateau à travers la Rade de Brest), ce qui suscita l'essor des activités commerciales dans le bourg de Lanvéoc, marqua aussi par le passage de personnages célèbres, dont le les ambassadeurs du Siam (trois ambassadeurs et six mandarins accompagnés de leur suite), qui avaient débarqué à Brest et qui se rendaient à Versailles pour y rencontrer Louis XIV.

Le soir du , Emmanuel Ignace de Ronde, un nègre affranchi, vagabond, qui menaçait l'aubergiste qui l'hébergeait, fut arrêté par Aleno de Saint-Aloüarn[34], lequel faisait étape cette nuit-là au bourg de Lanvéoc avant de prendre le bateau pour Brest.

Plusieurs forts ont été construits dans la rade de Brest au cas où un ennemi aurait pu franchir le goulet de Brest. Parmi eux, le fort de Lanvéoc est construit entre 1772 et 1775 par Louis Lazare Dajot à l'emplacement de l'ancien château, mais Vauban l'avait déjà projeté. Établi là même où s'élevait autrefois le château féodal des comtes de Crozon, ce fort s'appuie sur un relief qui oblige à une construction en étages divisant le fort : en contrebas l'enceinte bastionnée, sur les hauteurs un fort carré. Ce fort fut remanié entre 1876 et 1880 pour tenir compte des progrès techniques : une batterie lourde fut alors installée, desservie par une porte d'entrée monumentale[35].

Le portail monumental de l'entrée du fort de Lanvéoc (ce portail date de la période 1876-1880)

Le portail monumental de l'entrée du fort de Lanvéoc (ce portail date de la période 1876-1880)

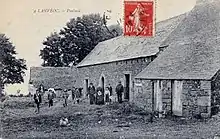

Les bateaux de Lanvéoc

Les bateaux de Lanvéoc présentaient les caractéristiques des barques médiévales : ils dressent au centre de leur coque un mât unique supportant une voile carrée. Réputés pour leur sécurité, il le sont moins pour leur rapidité, mais leur faible tirant d'eau leur permet d'être échoués sur les grèves pour décharger leurs cargaisons. L'équipage se composait généralement de trois hommes, dont le patron. Ils effectuaient aussi le transport des passagers entre Brest et Lanvéoc, et pratiquaient aussi la pêche fraîche. Ces bateaux naviguèrent jusque vers 1900 ; ils furent remplacés par des sloops au début du XXe siècle : le dernier de ces sloops, L'Espérance, navigua jusqu'en 1960[36].

Le port de Lanvéoc en 1831

Selon A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, un état des douanes de 1831 indique pour le port de Lanvéoc l'importation de 18 600 litres d'eau-de-vie, de 21 800 litres de vin, de 1 000 kg de rogue et l'exportation de 1 545 hectolitres de farine de blé noir, 150 d'orge, 300 d'avoine, 3 790 de blé, 200 de pommes de terre, ainsi que de 60 000 œufs, 360 ruches à miel, 2 050 moutons et 447 stères de bois à brûler. Les mêmes auteurs précisent que le port de Lanvéoc accueille alors des navires de 20 à 200 tonneaux[37].

Le port de Lanvéoc resta longtemps un simple port d'échouage (les barques s'échouant sur la petite ou la grande grève en fonction de la direction du vent) ; la première cale fut construite en 1840, le môle en 1880[38] et une seconde cale en 1892[29]. L'accès terrestre au port était difficile en raison de la pente très forte : la rue était d'ailleurs dénommée "rue Casse-Cou" (actuelle rue du Fort, désormais en partie aménagée en escalier)[39].

En , un bateau ponté de Lanvéoc transportant onze passagers sombra entre l'Île Ronde et la pointe de l'Île Longue ; seuls les trois bateliers et un magasinier furent sauvés par un marin-pêcheur, les autres passagers furent noyés[40].

Le dragage du goémon était pratiqué un peu partout dans le canton de Crozon, notamment dans les anses de Quélern et du Fret. Les habitants se livrant à la coupe quelques jours seulement, n'arrachant jamais la plante. Les maires partagent les grèves par feux, instituent des gardes et réservé aux habitants de chaque commune. On les emploie surtout dans les champs où l'on doit semer l'orge[41].

Une scène de chasse en 1853

Une scène de chasse au sanglier et aux loups qui se déroula en septembre 1853 dans les bois de Landévennec et du Poulmic est décrite dans le Journal des débats politiques et littéraires[42].

L"épidémie de choléra de 1866

Le journal Le Bas Breton de Châteaulin écrit dans son édition du :

« Depuis quinze jours le choléra a fait son apparition dans l'arrondissement de Châteaulin. Le bourg de Lanvéoc, sur la Rade de Brest, a été le premier visité par le fléau, et ensuite Crozon. (...) Du 27 au 30 janvier, une vingtaine de cas ont été constatés à Lanvéoc : cinq personnes sont mortes. Au début du mal, le sous-préfet de Châteaulin s'est empressé de se rendre sur les lieux, a visité les malades et combattu la panique, qui prenait de grandes proportions dans une population malheureuse. Des souscriptions auxquelles il a pris part ont été organisées pour secourir les indigens [indigents]. Des médicamens [médicaments] ont été envoyés sans délai. Sur la demande de l'administration, un médecin de 1ère classe de la Marine est parti de Brest pour soigner les malades[43]. »

La rectification de la « rampe du Casse-Cou »

Bien qu'ayant perdu de son importance en raison du nouveau tracé par Le Faou de l'ancienne route royale d'Hennebont à Brest via Quimper, cet itinéraire, devenu « route départementale no 1 », comportait toujours un raidillon dangereux juste avant son accès au port de Lanvéoc, surnommé « rampe du Casse-Cou » ; le Conseil général du Finistère vota en 1868 les crédits permettant l'aménagement de cette portion de route, ce qui fit disparaître « l'effroi des habitants des six communes qui sont forcées d'emprunter cette voie de communication pour se rendre sur les marchés de Brest »[44].

La tempête de septembre 1871

Une tempête qui dura trois jours entre le 26 et le provoqua d'importants dégâts à la chapelle Sainte-Anne, devenue église paroissiale, qui était vétuste. Une nouvelle église, dédiée aussi à sainte Anne, fut construite les années suivantes[45].

La création de la commune en 1872

Les habitants de la section de Lanvéoc, qui était jusque-là incluse dans la commune de Crozon, émirent déjà en 1864 un vœu demandant l'érection de la section de Lanvéoc en commune ; ce vœu fut lors refusé par le Conseil municipal de Crozon et repoussé par le Conseil général du Finistère[46]. Ils émirent en 1871 un nouveau vœu demandant à obtenir l'érection de cette section en commune ; le Conseil municipal de Crozon cette fois accepta, s'opposant toutefois à l'annexion des villages de Kervéneuré, Kergrigent et Hirgars à cette nouvelle commune[47].

La nouvelle commune, qui disposait déjà d'une école des filles, décida l'acquisition d'une maison d'école pour les garçons[48].

En 1878, le Conseil municipal de Lanvéoc obtint la création de deux foires dans la commune les et de chaque année[49].

Le port de Lanvéoc

Le transport maritime de passagers à travers la Rade de Brest se développe, car, à la belle saison, il permettait d'éviter de longs déplacements sur des routes souvent de mauvaise qualité. Le la compagnie Bouët inaugure un service régulier de passagers reliant Brest à Port-Launay avec escales à Lanvéoc, Landévennec et Dinéault. La première liaison maritime Brest-Morgat avec visite des grottes a lieu le . Pendant le Second Empire plusieurs compagnies concurrentes desservent depuis Brest les différents ports de la presqu'île de Crozon. En 1894 est fondée la "Société anonyme des Vapeurs Brestois" qui organise des sorties dominicales vers Le Fret, Roscanvel, Camaret, etc[50]..

Benjamin Girard décrit ainsi le port de Lanvéoc en 1889 :

« (...) C'était autrefois un passage très fréquenté pour se rendre de Quimper à Brest. Le port de Lanvéoc est situé sur la rive sud de la rade, vis-à-vis Lauberlach, à 14 km de Landévennec et immédiatement à l'est de la pointe de Lanvéoc. Comme celui de Landévennec, il consiste en une cale pour les embarcations. Construite en 1841, cette cale, qui dessert les relations avec Brest et les divers points de la rade, a 74 m de longueur, 8 m de largeur et 0,095 m de pente par mètre ; elle est abritée par la pointe de Lanvéoc contre les vents d'ouest ; mais les grands vents d'est et de nord-est la rendent inaccostable. Le petit port de Lanvéoc a un trafic relativement important, provenant exclusivement de la navigation batelière et consistant principalement, à l'entrée, en denrées de consommation et en engrais marins ; à la sortie, en céréales et légumes, à destination de Brest. Sur une pointe, au nord du bourg, dite Pointe de Lanvéoc, se trouve le fort du même nom, qui croise ses feux avec ceux des forts de l'Île Longue et de l'Armorique pour défendre l'accès de la partie de la rade qui précède l'embouchure de la rivière de Châteaulin[51]. »

Le XXe siècle

La Belle Époque

Le , le Transvaal, un bateau de pêche de Douarnenez, chavira sous voiles en baie de Poulmic en raison d'un ouragan. Le naufrage fit quatre victimes[52].

La Première Guerre mondiale

Une plaque commémorative située dans l'église paroissiale porte les noms de 46 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 7 sont des marins disparus en mer (dont Louis Kervran[53], chevalier de la Légion d'honneur) ; deux soldats (Corentin Alix et Pierre Sénéchal) sont morts en Belgique dès 1914, le premier à Rossignol, le second à Dixmude ; les autres sont décédés sur le sol français, dont François Boulch[54], décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre, Joseph Binet et Jean Kéraudren, tous deux décorés de la Médaille militaire[55].

Des citoyens allemands et autrichiens, transportés depuis les États-Unis par le navire hollandais Nieuw-Amsterdam afin d'aller s'incorporer dans les armées de leurs pays respectifs, furent capturés par le navire français Savoie, et une partie d'entre eux furent internés pendant la Première Guerre mondiale au fort de Lanvéoc (davantage le furent à l'Île Longue)[56].

L'Entre-deux-guerres

La base d'hydravions de Lanvéoc-Poulmic fut créée en 1920 ; c'était alors l"un des 37 centres d'aviation maritime créés en France destinés à la surveillance et à la protection du littoral. Cette base est installée sur des terres qui avaient appartenu avant la Révolution française aux barons de Poulmic. Cette base est rebaptisée "Centre d'aéronautique maritime" en 1935 et "Base d'aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic" le [57].

En , la barque Notre-Dame-de-Rumengol, du Tinduff, qui transportait une douzaine de passagers se rendant au pardon de Sainte-Anne-la-Palud, chavira près de la grève du Poulmic ; tous les passagers furent précipités à la mer et deux d'entre eux furent noyés[58].

La Seconde Guerre mondiale

Le , la Royal Air Force bombarda la base d'hydravions de Poulmic, alors occupée par les Allemands[59]. Ce fut le premier d'une série de bombardements qui visaient la base aéronavale, mais qui touchèrent aussi le bourg ; la commune fut bombardée 18 fois pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment le , les 22, 23 et , le (ce fut le bombardement le plus meurtrier : il fit 5 morts et de nombreux blessés dans le bourg de Lanvéoc), les 14, 24 et , les 7, 8, 9 et , le , etc.[60]. Ces bombardements provoquèrent de nombreux morts civils (46 morts et 46 maisons détruites, et des dégâts à des dizaines d'autres lors de celui de la nuit du 7 au ) et la destruction de l'école des garçons[29].

Fin février 1942 Adolphe Jamault, maire de Lanvéoc, un notaire mutilé lors de la Première Guerre mondiale, fut arrêté par les Allemands pour ne pas avoir fait évacuer à temps une ferme comme ceux-ci l'exigeaient, invoquant la nécessité militaire en raison de sa proximité de la base de Poulmic[61].

Une plaque commémorative située dans l'église paroissiale porte les noms de 48 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, dont cinq sont des marins disparus en mer[62].

Le carré militaire du cimetière de Lanvéoc possède les tombes de 7 soldats du Commonwealth morts le [63].

L'appontement pétrolier de Lanvéoc

En 1942, les Allemands font construire à l'arsenal de Brest deux ducs-d'Albe qu'ils installent au large de la pointe de Lanvéoc afin de pouvoir y faire accoster leurs navires de guerre. À la fin de la décennie 1960, l'OTAN recherche un site pour le ravitaillement pétrolier de la 7e flotte américaine ; s'appuyant sur les deux ducs-d'Albe de forme rectangulaire construits par les Allemands, un appontement pétrolier est alors construit à cet endroit, complété par six gabions de palplanches et une vingtaine de travées, certaines reposant sur des piles intermédiaires ; cet équipement offre alors quatre postes d'accostage pour les navires. Une passerelle longue de près de 600 mètres permettait d'y accéder depuis la côte et portait les canalisations d'hydrocarbures alimentés par d'immenses réservoirs souterrains dissimulés face à cet appontement.

Le retrait de la France de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN en 1966 rendit cet équipement impossible à utiliser pour la marine américaine ; de plus il vieillit mal en raison des conditions environnementales difficiles affectant les structures métalliques et le béton, aggravées par des coefficients de marée importants ; les installations furent toutefois utilisées par la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic comme zone de stockage de carburants jusqu'en 1992. L'appontement fut démoli en 2001 ; seuls subsistent les ducs-d'Albe et les six gabions[64].

L'après Seconde Guerre mondiale

En 1945, les destructions importantes subies par l’École navale de Saint-Pierre-Quilbignon pendant la Seconde Guerre mondiale ne permettaient pas d’accueillir rapidement les élèves officiers dans des conditions acceptables. Elle fut transférée dans des baraquements provisoires à la base d'hydravions de Lanvéoc[65], située dans la baie du Poulmic. Les bâtiments définitifs de la nouvelle École navale à cet endroit furent inaugurés en 1965 par le général De Gaulle[66].

Une entreprise de renflouage et de démolition des bateaux coulés en rade de Brest, établie à Lanvéoc, procura de nombreux emplois pendant plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale.

Un soldat (Joseph Guermeur) est mort pour la France en 1952 et un (Roger Canevet) en 1957, le premier probablement pendant la guerre d'Indochine, le second probablement pendant la guerre d'Algérie[62].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Échiqueté d'argent et de gueules de quatre tires, aux quatre mouchetures d'hermine de sable posées à plomb et rangées en bande sur quatre points d'argent de l'échiqueté, à la champagne d'azur chargée d'une ancre d'or sans trabe, brochant sur un vol stylisé d'argent. |

|---|

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1876. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[73]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[74].

En 2020, la commune comptait 1 966 habitants[Note 6], en diminution de 10,06 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Monuments

- Église Sainte-Anne.

- Une maison située dans le bourg possède un linteau de porte où les monogrammes du Christ et de la Vierge entourent la date de construction : 1694[77].

Personnalités liées à la commune

- Alain Dumoulin - (1748-1811), prêtre et écrivain né à Lanvéoc.

- Georges Chavignaud - peintre né à Lanvéoc en 1865 et mort à Meadowvale (Ontario) en 1944.

- René Garrec (1934 à Lanvéoc-), homme politique.

Bateaux

Le , une canonnière de l'État, baptisée Poulmic, remorquait une chaloupe des constructions navales ; celle-ci heurta très violemment le pont Gueydon[78] dans le port de Brest ; l'accident fit deux morts parmi la soixantaine d'ouvriers qu'elle transportait[79]. Le même bateau fut victime d'un autre accident (son youyou se renversa) qui se produisit le et fit 2 noyés[80].

Un bateau de transport baptisé Lanvéoc fut mis en service en ; construit à Granville et long de 43 mètres, il fut affecté au transport des hommes et du matériel entre Brest et la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic[81].

Un navire de guerre, un remorqueur baptisé Poulmic, lancé le [82], coula victime d'une mine le [83].

Film

- Certaines scènes du film USS Alabama ont été tournées à Lanvéoc.

Économie

L'École navale

Le site de l'École navale et des écoles du Poulmic (ENGEP) est situé sur la commune de Lanvéoc.

Appontement pétrolier de Lanvéoc

Non loin de la pointe de Lanvéoc se trouvent les vestiges de l'ancien appontement pétrolier de Lanvéoc.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[11].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Carte géologique simplifiée de Crozon

- S. Durand, H. Lardeux, Bretagne, Masson, (lire en ligne), p. 16.

- L. Collin, Compte-rendu de l'excursion Le Fret-Lanvéoc, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 1922, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9692225w/f57.image.r=Poulmic?rk=42918;4

- L. Collin, Géologie probable du fond de la rade de Brest et de ses environs, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 1921, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96910128/f24.image.r=Poulmic?rk=386268;0

- Renaud Alzine, "Le Dévonien du synclinorium médian Brest-Laval. 2e fascicule. Paléontologie", 1942, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9737535f/f90.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=257512;0

- https://www.presqu-ile-de-crozon.com/geologie/coupe-emsien-reun-ar-c-hrank-001.php

- Société industrielle (Rouen), "Bulletin de la Société industrielle de Rouen", 1931, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k122367v/f401.image.r=Argol?rk=9248972;4 et "Annales des mines. Partie administrative : ou Recueil de lois, décrets, arrêtés et autres actes concernant les mines et usines", 1932, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9616257w/f591.image.r=Argol?rk=10922800;4

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 29120001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- http://grandterrier.net/wiki/index.php?title=Sant_Miog

- http://www.lanveoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=35

- Christophe-Paulin de la Poix Fréminville, Antiquités de la Bretagne : Finistère, vol. 2, (lire en ligne).

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f306.image.r=poulmic?rk=1351938;0 et Paul Aveneau de La Grancière, "Notes historiques sur la paroisse de Pluguffan... : avec notices généalogiques sur la plupart des familles de la Basse-Bretagne", 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5474912f/f120.image.r=Poulmic?rk=472105;2

- En 1835, Emmanuel Le Gentil de Quélern (1775-1843), polytechnicien, qui participa à la campagne d'Égypte, maréchal d'Empire, en était le propriétaire

- La terre d'Artois, située juste au sud-ouest de Rennes, fut érigée en vicomté en 1711 au profit du maréchal de Châteaurenault

- Aleno de Saint-Aloüarn est le père de Louis François Aléno de Saint-Aloüarn qui accompagna Yves de Kerguelen en 1771 dans son expédition vers les terres australes ; il est mort en 1759.

- Panneau d'information touristique situé à proximité de la porte d'entrée du fort

- Panneau d'information touristique situé à la pointe de Lanvéoc

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiJ8tGUn8nVAhVQkRQKHcUTCP0Q6AEIMTAC#v=onepage&q=Crozon&f=false

- "Rapports et délibérations/Conseil général du Finistère", avril 1878, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5565128t/f145.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=278971;2

- https://www.presqu-ile-de-crozon.com/lanveoc/003l-lanveoc-rue-casse-cou.php

- Journal La Presse du 9 février 1852, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4757773/f3.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=64378;0

- J.M. P.A. Limon, "Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère", 1852, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5688569v/f379.image.r=Argol?rk=5386292;4

- Journal des débats politiques et littéraires du 2 octobre 1853, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k449957d/f3.image.r=poulmic?rk=21459;2

- Cité par le Journal des débats politiques et littéraires du 12 février 1866, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4560558/f3.image.r=Crozon?rk=429186;4

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", 1868, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5565213q/f405.image.r=Lanv%C3%A9oc

- http://www.crozon-bretagne.com/tourisme/decouverte/lanveoc/eglise.php

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", 1864, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5564488t/f254.image.r=Lanvéoc

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", avril 1872, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562178s/f147.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=42918;4

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", avril 1874, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55620363/f214.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=171674;4

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", août 1878, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562132s/f277.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=85837;2

- Louis Calvez, "La presqu'île de Crozon", Nouvelle Librairie de France, 1975.

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f300.image.r=Crozon

- Journal L'Ouest-Éclair du 30 décembre 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k643124h/f4.image.r=Poulmic?rk=708158;0

- Louis Kervran, né le à Lanvéoc, enseigne de vaisseau à bord du contre-torpilleur Bouclier, tué par l'explosion d'une grenade anti-sous-marine le .

- François Boulch, né le à Mespaul, sous-lieutenant au 19e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Tahure (Marne)

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=52467

- Journal L'Ouest-Éclair du 25 janvier 1915, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k644246j/f4.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=515024;0

- http://www.ffaa.net/naval_stations/lanveoc-poulmic/lanveoc-poulmic_fr.htm

- Journal Le Temps du 3 septembre 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2455835/f3.image.r=Poulmic?rk=64378;0

- Le Petit Journal du , consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k637305p/f1.image.r=Poulmic?rk=300430;4

- http://www.avel-gornog.fr/spip.php?article4

- Éric Rondel, "Crimes nazis en Bretagne (septembre 1941-août 1944)", éditions Astoure, 2013, (ISBN 978-2-36428-032-8).

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=52468

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=990194

- Panneau d'information touristique situé à proximité du site

- Ayant pris en compte le développement dans les marines du "fait aérien" et l'importance des opérations aéronavales au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce transfert visait en même temps à placer les élèves dans un environnement aéronautique propre à leur en inculquer la culture.

- http://www.lanveoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=37

- Jean-Claude Gaonac'h, né le à Crozon, décédé le à Lanvéoc

- François Meillard, né le à Crozon, décédé le au Petit Launay en Lanvéoc

- Adolphe François Marie Jamault, né le , quai Saint-Houardon à Landerneau, décédé le à Lanvéoc

- Jean-Marie Carn, né le à Lanvéoc

- Adolphe Ernest Jules Marie Jamault, né le à Brest (quartier de Recouvrance), décédé le à Brest. Amputé du bras gauche. Décoré de la Médaille militaire, de la Croix de guerre. Chevalier de la Légion d'honneur.

- « Lanvéoc. Christine Lastennet, première femme élue à la tête de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Sous la direction de Catherine Tosser et Jean-Jacques Rioult, "Architecture rurale en Bretagne", Lieux-dits Éditions, 2014, (ISBN 978-2-36219-099-5).

- Un pont flottant situé dans le port de Brest

- Le Journal du 30 juin 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7628850j/f3.image.r=poulmic?rk=85837;2

- Journal Le Radical du 21 octobre 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7612387q/f2.image.r=poulmic?rk=21459;2

- Journal L'Ouest-Éclair du 26 mars 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k660843n/f8.image.r=Lanv%C3%A9oc?rk=1309019;2

- Journal des débats politiques et littéraires du 14 mars 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k508710q/f6.image.r=poulmic?rk=42918;4

- Journal L'Écho d'Alger du 15 juin 1943, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7587075q/f2.image.r=Poulmic?rk=858373;2