Port-Launay

Port-Launay [pɔʁlonɛ] (en breton : Meilh-ar-Wern) signifiant « Moulin-de-l'aulnaie »[1]) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. Elle est traversée par l'Aulne.

| Port-Launay | |

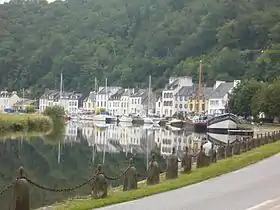

Les maisons sur les rives de l'Aulne maritime. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay |

| Maire Mandat |

Gaël Calvar 2020-2026 |

| Code postal | 29150 |

| Code commune | 29222 |

| Démographie | |

| Gentilé | Port-Launistes |

| Population municipale |

398 hab. (2020 |

| Densité | 199 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 12′ 59″ nord, 4° 04′ 10″ ouest |

| Altitude | Min. 2 m Max. 86 m |

| Superficie | 2 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Châteaulin (banlieue) |

| Aire d'attraction | Pleyben - Châteaulin (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Crozon |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

Relief et hydrographie

|

Port-Launay est une commune située sur la rive droite, à cet endroit en situation de rive concave, de l'estuaire de l'Aulne, au débouché du Canal de Nantes à Brest dans le fond de la rade de Brest. Port-Launay fait partie du parc naturel régional d'Armorique.

Sa superficie est toute petite (2 km2), le finage communal étant limité à l'ouest par l'Aulne, et ne comprend en dehors du bourg, étiré le long de l'Aulne, que quelques hameaux (Lanvaïdic au nord, Roz Lezabennec à l'est). En dépit de sa petitesse, la commune possède un relief accidenté car la vallée de l'Aulne est très encaissée : si le bourg et les rives de l'Aulne se trouvent à 5 mètres d'altitude, celle-ci atteint 86 mètres près du hameau de Lanvaïdic et 72 mètres à Lezabennec, les deux hameaux étant séparés par un vallon affluent de l'Aulne lui-même très encaissé, emprunté par la D 48A. Seules deux communes sont limitrophes de Port-Launay : Châteaulin, qui l'enserre à l'est, au sud et à l'ouest (rive gauche de l'Aulne) et Saint-Ségal au nord.

En raison de sa situation dans le lit majeur de l'Aulne, le bourg de Port-Launay est exposé à des inondations chroniques (par exemple en 1879), les dernières inondations importantes étant survenues en , et pendant l'hiver 2013-2014 (24 et ; 2 et et [2]). Le PPRI de Châteaulin, Port-Launay et Saint-Coulitz (Aulne-aval) a été approuvé par arrêté préfectoral le [3].

Les inondations du : l'Aulne en crue dans la campagne entre Châteaulin et Port-Launay.

Les inondations du : l'Aulne en crue dans la campagne entre Châteaulin et Port-Launay. L'Aulne en crue à Port-Launay ().

L'Aulne en crue à Port-Launay (). L'écluse de Guily Glaz (dernière écluse avant l'Aulne maritime) et le viaduc ferroviaire (ligne de Landerneau à Quimper).

L'écluse de Guily Glaz (dernière écluse avant l'Aulne maritime) et le viaduc ferroviaire (ligne de Landerneau à Quimper). Passage du chaland Jeanne-d'Arc appartenant à Yves Vigouroux (de Port-Launay) à Malestroit sur l'Oust (Canal de Nantes à Brest) dans la décennie 1920.

Passage du chaland Jeanne-d'Arc appartenant à Yves Vigouroux (de Port-Launay) à Malestroit sur l'Oust (Canal de Nantes à Brest) dans la décennie 1920.

Port-Launay a été dans la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle un port fluvio-maritime important, au débouché du Canal de Nantes à Brest sur la rade de Brest. La commune était aussi traversée par l'ancienne RN 170 qui reliait Quimper à Brignogan-Plages via Châteaulin, Daoulas et Landerneau ; c'est l'actuelle D 770. La voie express RN 165 de Nantes et Quimper à Brest passe à proximité, deux échangeurs (Pouillot et Ty-Raden) desservant la commune, mais ne passe pas sur son territoire. La voie ferrée Brest - Quimper traverse par un viaduc franchissant l'Aulne la partie occidentale de la commune, mais Port-Launay n'a jamais été desservi par une gare de cette ligne, la plus proche étant celle de Châteaulin.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Segal S A », sur la commune de Saint-Ségal, mise en service en 1985[10] et qui se trouve à 2 km à vol d'oiseau[11] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 122,9 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 28 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[14], à 11,8 °C pour 1981-2010[15], puis à 12 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Port-Launay est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [17] - [18] - [19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Châteaulin, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[20] et 5 605 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[21] - [22].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin, dont elle est une commune du pôle principal[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[23] - [24].

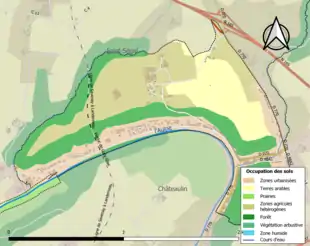

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (50,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (28,5 %), forêts (27,4 %), zones urbanisées (21,9 %), terres arables (21,9 %), prairies (0,4 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[26].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Melin an Guern (« Port de mer »)[27], Moulins de Launay en 1539[27], Port de Launay en 1639[28].

Le nom de Port-Launay provient de meilh ar wern (moulin des aulnes), nom que portait un moulin à marée[27] qui existait au bord de l'Aulne soumise à cet endroit aux marées avant la construction de l'écluse de Guily Glaz. Une autre hypothèse est que Port-Launay signifie tout simplement le « port de l'Aulne »[28].

Histoire

Époque moderne

En 1672, Albert Jouvin de Rochefort écrit, parlant de Châteaulin : « Ce bourg est considérable pour deux choses : l'une pour ce qu'il y a des perrières d'ardoise très fine qu'on vient quérir des pays étrangers par mer (...) et l'autre pour la grande pesche des saulmons[29] ». Dès 1760 des navires viennent nombreux y prendre des chargements d'ardoises[30]. Vers 1780, trois châteaulinois (Montalembert, Vautier, Lelièvre) s'associent pour exploiter des perrières d'ardoises dans la région et engagent une cinquantaine d'ouvriers venus des Ardennes ; d'autres ouvriers ardennais travaillent aussi à l'époque dans la carrière de Guily-Graz à Port-Launay ; des carrières sont aussi au XVIIIe siècle exploitées à Saint-Coulitz, Saint-Ségal, Lothey, Pleyben, le long de l'Aulne, les ardoises produites servant entre autres à couvrir les constructions de la marine royale dans le port de Brest, mais étant exportées jusqu'en Normandie par petits caboteurs à partir de Port-Launay (dès 1760, les navires y viennent nombreux prendre des chargements d'ardoises bretonnes, notamment car « la perryère de Guilyplas située à un kilomètre en aval et exploitée par les gens du pays fourni des matériaux d'exportation très prisés » ; en 1840, par exemple, 6 000 tonnes d'ardoises embarquent à Port-Launay à destination des ports de la rade de Brest et de la Manche)[29].

Le le Saint-Yves, de Port-Launay, s'échoua à Penhors, à la suite d'un abordage avec un navire hollandais[31].

Selon Louis Charpentier, dans une monographie intitulée "De Funnay à Ty Mur. Mémorable aventure d'Escailleurs ardennais qui s'en furent au pays d'Armor, exploiter les pierres d'ardoises", vers 1777 des Ardennais, venant principalement de la région de Fumay, vinrent trouver du travail dans les ardoisières de la vallée de l'Aulne, apportant avec eux l'art de mieux tailler l'ardoise. Dans l'impossibilité de trouver leur lieu réel d'origine, P.-A. Limon les surnomme "Parisiens" dans son livre "Usages et règlements locaux en vigueur dans le Finistère" publié en 1857, et les ardoises bretonnes furent surnommées "parisiennes". Cette immigration concerna principalement les communes de Port-Launay, Châteaulin, Lopérec, Saint-Coulitz, Pleyben, Lothey, Gouézec, Lennon, Spézet, Motreff, Châteauneuf-du-Faou et Saint-Goazec. Les noms de famille se sont transformés au fil du temps : les Waslet sont devenus Voachelet, Les Lefèvre sont devenus Lefeuvre, les Bouchy Bouché, etc[32]..

Révolution française

Par la loi du , la paroisse de Châteaulin est agrandie, annexant des hameaux qui dépendaient jusque-là de la paroisse de Saint-Ségal (« le Port Launay et dépendances, les villages de Lauvaidic, Tyraden, Tynevez, Coscannec, Krendraon et Kerpleiben »)[33].

Le XIXe siècle

Les créations de la commune et de la paroisse de Port-Launay

Une ordonnance royale du crée la commune de Port-Launay, formée à partir de territoires pris d'une part à Saint-Ségal, d'autre part à Châteaulin, après cinq années de démarches et consultations diverses[34] ; Joseph Marzin est le premier maire, nommé par le Préfet du Finistère, de la nouvelle commune. Mais ce n'est que le , en raison de l'opposition des curés et des conseils de fabrique de Saint-Ségal et Châteaulin qui craignent une baisse de leurs revenus, qu'est créée, aussi par ordonnance royale, la paroisse de Port-Launay dont le premier curé, nommé en 1847, est M. Quéinec[35].

La chapelle Saint-Nicolas[36] étant trop petite pour la nouvelle paroisse (dépendante jusque-là de la paroisse de Saint-Ségal, elle n'avait que 4,5 mètres de large), une église paroissiale consacrée aussi à saint Nicolas, de style néoclassique, avec un clocher de style néo-Renaissance, est construite, à l'initiative de l'abbé Salaün (qui fut aussi à l'origine de la crèche de Noël en 1853) à l'emplacement de cette chapelle alors détruite, par Joseph Bigot entre 1854 et 1858[37].

La mairie-école de Port-Launay est construite en 1860.

La construction du canal de Nantes à Brest et ses conséquences

La construction du canal de Nantes à Brest, ouvert en 1842, va faciliter le transport des ardoises, qui seront acheminées principalement par cet axe navigable jusqu'en 1914 et provoquer l'ouverture de nouvelles carrières plus en amont à Pont-Coblant en Gouézec, à Châteauneuf-du-Faou, à Saint-Goazec, à Spézet[38]. Situé au débouché du canal de Nantes à Brest, Port-Launay joue historiquement le rôle d'une passerelle entre les activités du centre Bretagne et la mer. Historiquement, le port n'a qu'une activité modeste au XVIe siècle. Les premiers quais sont aménagés en 1803 et Port-Launay, "commune née grâce au canal de Nantes à Brest" est officiellement fondée en 1840 en utilisant des portions de Châteaulin et de Saint-Ségal.

La jonction du canal de Nantes à Brest en 1842 permet au port de devenir le débouché ardoisier de l'Argoat et l'évolution du port est un réel baromètre des activités de l'axe productif ardoisier central de la Bretagne. En 1857, l'inauguration d'un nouveau bassin à flot marque le succès temporaire de l'entreprise et prépare l'apogée d'une commune concernée alors par l'arrivée d'une colonie d'Ardennais (926 habitants en 1851, 1115 habitants en 1881). Port-Launay devient au milieu du XIXe siècle le deuxième port du Finistère avec une activité presque exclusivement ardoisière (par exemple entre le 18 et le 13 bateaux quittent Port-Launay, tous chargés d'ardoises)[39].

En 1858 Napoléon III et l'impératrice Eugénie passent par Port-Launay pour l'inauguration de l'écluse maritime de Guily-Glaz et offrent une chasuble au curé de la paroisse.

En 1867 est classé chemin d'intérêt commun (route départementale) la route Port-Launay - Pleyben - Le Cloître-Pleyben - Plonévez-du-Faou - Collorec, son aménagement étant important pour les agriculteurs qui viennent s'approvisionner en amendements calcaires à Port-Launay[40].

Le port de Port-Launay à la fin du XIXe siècle : arrivée des bateaux de sable

Le port de Port-Launay à la fin du XIXe siècle : arrivée des bateaux de sable Le port de Port-Launay à la fin du XIXe siècle : les tas de sable sur le quai

Le port de Port-Launay à la fin du XIXe siècle : les tas de sable sur le quai Le chaland "Victor", qui appartint à un propriétaire de Port-Launay, dernier vestige de la batellerie sur le canal de Nantes à Brest, visitable au pont de Ti-Men)

Le chaland "Victor", qui appartint à un propriétaire de Port-Launay, dernier vestige de la batellerie sur le canal de Nantes à Brest, visitable au pont de Ti-Men) Buffet-vaisselier de Port-Launay (vers 1870, musée de Bretagne, Rennes)

Buffet-vaisselier de Port-Launay (vers 1870, musée de Bretagne, Rennes)

Le début du déclin des ardoisières

Dès 1871 le maire de Port-Launay, qui voit la misère progresser, est contraint de demander « un secours pour empêcher 45 familles de mourir de faim ». Il précise : « Depuis la guerre [ Guerre de 1870 ] les femmes et les enfants ne trouvent plus le moindre travail. J'ajouterai que les hommes occupés sur les chalands sont également sans rien trouver à gagner, par suite sans pain. Que vont-ils devenir ? »[39].

Une certaine activité subsiste toutefois : Victor-Eugène Ardouin-Dumazet décrit Port-Launay vers 1900 : « Le petit port est assez animé, nombre de bateaux chargent dans le bassin les ardoises des carrières voisines »[41]

Le transport maritime de passagers

Le transport maritime de passagers à travers la Rade de Brest se développe, car, à la belle saison, il permettait d'éviter de longs déplacements sur des routes souvent de mauvaise qualité. Le la compagnie Bouët inaugure un service régulier de passagers reliant Brest à Port-Launay avec escales à Lanvéoc, Landévennec et Dinéault[42].

La Belle Époque

Le programme des Fêtes de Port-Launay organisées en (journal L'Ouest-Éclair du ).

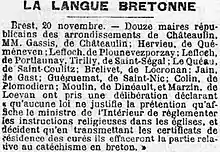

Le programme des Fêtes de Port-Launay organisées en (journal L'Ouest-Éclair du ). Protestation de 12 maires de l'arrondissement de Châteaulin (dont le maire de Port-Launay) qui déclarent refuser d'indiquer sur les certificats de résidence des curés s'ils utilisent la langue bretonne lors de l'instruction religieuse (catéchisme, sermons).

Protestation de 12 maires de l'arrondissement de Châteaulin (dont le maire de Port-Launay) qui déclarent refuser d'indiquer sur les certificats de résidence des curés s'ils utilisent la langue bretonne lors de l'instruction religieuse (catéchisme, sermons).

Le déclin des ardoisières

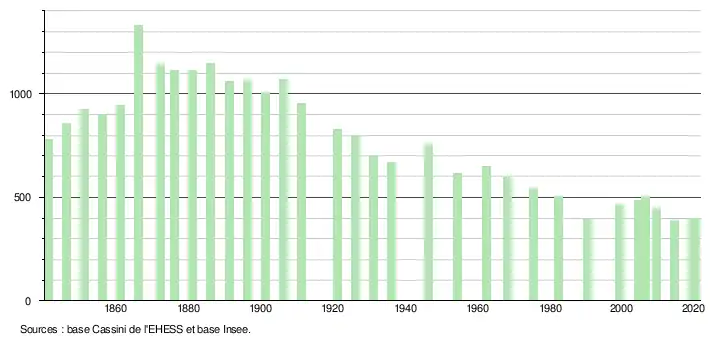

Dès le début du XXe siècle les carrières situées dans le Centre-Bretagne s'appauvrissent, en dehors des ardoisières de Gourin et de ses environs qui bénéficient d'une prospérité relative à cette époque avant de s'effondrer entre 1935 et 1950. Avec l'arrêt presque généralisé de l'exploitation ardoisière en Bretagne, Port-Launay voit son trafic déchoir. Malgré le maintien d'un petit commerce de sable, l'activité de Port-Launay devient au XXe siècle moribonde et la population diminue fortement (1000 habitants en 1880, 395 habitants en 1990). Récemment, on constate un sursaut démographique lié principalement à la proximité de Châteaulin (464 habitants en 1999, 487 habitants selon le recensement de 2006).

Train passant sur le viaduc ferroviaire de Port-Launay au début du XXe siècle

Train passant sur le viaduc ferroviaire de Port-Launay au début du XXe siècle

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Port-Launay[43] porte les noms de 54 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Au moins 6 d'entre eux sont disparus en mer (Yves Caradec[44], Yves Douguet[45], Jean Le Pape[46], Paul Le Pape[47], Vincent Prigent[48], Pierre Yvinec[49], ce dernier étant décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre avec étoile de bronze à titre posthume) ; la plupart des autres sont des soldats décédés sur le sol français.Certains morts des suites des blessures reçues.

La voie ferrée Carhaix-Camaret

Port-Launay a été desservi de 1923 à 1967 par une gare de la ligne de chemin de fer à voie étroite allant de Carhaix à Camaret via Châteaulin.

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Port-Launay[43] porte les noms de 16 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles deux marins disparus en mer (Joseph Le Léap[50], Laurent Pennec[51]).

Jean Milin[52], déporté depuis Compiègne le , est mort en déportation au camp de concentration de Neuengamme le [53]. René Cozanet[54], arrêté le pour avoir secouru des aviateurs américains (il était membre du réseau Pat O'Leary), déporté le depuis la gare de l'Est vers le camp de concentration d'Hinzert, est mort d'épuisement après être resté des heures dans le froid sous les yeux de ses tortionnaires le au camp de concentration de Gross-Rosen en Silésie[55].

Le XXIe siècle

La vétusté de la mairie-école, construite en 1860, oblige de la démolir, décision prise en octobre 2021[56].

Politique et administration

Liste des maires

Économie

- Le groupe Doux : fondées à Nantes en 1933, les industries Doux installent à Port-Launay en 1955 un abattoir de volailles, un centre de négoce et leur siège social. L'entreprise devient dans les deux dernières décennies du XXe siècle « le premier producteur et exportateur de volailles, se transformant en un groupe intégré ( 1200 aviculteurs sont en contrat avec Doux en 2012) maîtrisant tous les métiers de la filière : accouvage, élevage, alimentation, abattage, transformation, conditionnement et transport (il sous-traite l'essentiel du transport terrestre, mais possède 4 cargos frigorifiques) »[58]. Le groupe Doux se spécialise alors surtout dans le "poulet-export", destiné le plus souvent à l'exportation, y compris vers les marchés du Proche-Orient et Moyen-Orient, et exporté sous forme de poulets congelés, Brest devenant un temps le premier port mondial d'exportation de poulets congelés.

L'entreprise essaime alors des abattoirs dans le reste de la Bretagne (poulets à Plouray et à Sérent (Morbihan) ; dindes à Locminé et à Pleucadeuc (abattoir de canards également) et des usines de plats élaborés à Quimper et à La Vraie-Croix (Morbihan) (en tout en Bretagne 1910 salariés en 2011), dans le reste de la France (Chantonnay (Vendée), Laval (Mayenne), Graincourt (Seine-Maritime), Boynes (Loiret), Blancafort (Cher), Le Châtelet (Cher) (en tout 3200 salariés en 2011), dans le reste de l'Europe (Payerne en Suisse, Saragosse et Pontevedra en Espagne, Grimmen en Allemagne et au Brésil (la filiale brésilienne Frangosul employait 6 000 salariés en 2011) dans les états de Mato Grosso do Sul (deux sites) et Rio Grande do Sul (8 sites) où Frangosul possède des couvoirs, des abattoirs et des usines de transformation, travaillant avec plus de 3000 éleveurs et employant plus de 6000 salariés[59]. Le groupe était propriétaire de 24 marques dont le célèbre « Père Dodu ».

Dirigé par son Pdg Charles Doux, fils du fondateur, l'entreprise se trouve en grave difficulté économique : le groupe Doux a dû fermer ou revendre des sites en Bretagne (Locminé), dans le reste de la France (Le Châtelet), ainsi que ses filiales suisse, espagnole, allemande et brésilienne entre 2008 et 2012. Le , le groupe Doux a été placé en redressement judiciaire[60].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1841. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[61]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[62].

En 2020, la commune comptait 398 habitants[Note 7], en augmentation de 2,05 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Monuments et sites

- Le barrage mobile de Guily-Glaz remplace la dernière écluse du canal de Nantes à Brest (dite écluse de mer) par un système permettant d'atténuer les crues de l'Aulne.

- La chapelle Saint-Aubin, dédiée à saint Aubin, à Lanvaïdic, date du XVIIe siècle[65].

_Chapelle_de_Lanva%C3%AFdic_01.jpg.webp) Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, vue extérieure d'ensemble

Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, vue extérieure d'ensemble_Chapelle_de_Lanva%C3%AFdic_04.jpg.webp) Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, flanc méridional

Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, flanc méridional_Chapelle_de_Lanva%C3%AFdic_03.jpg.webp) Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, détail sculpté à l'un des angles du chevet

Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, détail sculpté à l'un des angles du chevet_Chapelle_de_Lanva%C3%AFdic_02.jpg.webp) Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, autre détail sculpté à l'un des angles du chevet

Port-Launay : la chapelle Saint-Aubin à Lanvaïdic, autre détail sculpté à l'un des angles du chevet

- L'église paroissiale Saint-Nicolas, dédiée à saint Nicolas, de style néoclassique, est en forme de croix latine à trois vaisseaux. Elle a été construite dans le troisième quart du XIXe siècle par l'architecte diocésain Joseph Bigot. Son clocher est de style néo-Renaissance[37].

Vue intérieure d'ensemble

Vue intérieure d'ensemble Statue et retable de saint Nicolas

Statue et retable de saint Nicolas Bannière de procession de saint Nicolas

Bannière de procession de saint Nicolas Bateau offert en ex-voto

Bateau offert en ex-voto Statue de sainte Rita

Statue de sainte Rita

- La crèche de Noël de l'église paroissiale remonte à 1853, sa fabrication étant décidée par l'abbé Salaün, alors curé de Port-Launay, avec l'accord du conseil de fabrique, avant même la construction de l'église paroissiale. Les familles aisées de la paroisse furent mises à contribution, chacune habillant l'un des personnages. Les poupées des personnages sont en sciure de bois fortement pressée entourée d'une toile ou de cuir d'agneau ; les têtes sont en carton bouilli ; chaque doigt des mains est composé d'un mince fil de fer entouré d'ouate et recouvert de peau de mouton ; chaque personnage est différent; l'Enfant Jésus est l'œuvre des Carmélites de Morlaix et la tradition, non prouvée, dit que l'Ange serait dû à un bagnard de Brest originaire de Port-Launay. Exposée chaque année au moment de Noël, elle est composée de 25 personnages en costumes bretons représentatifs des costumes alors portés dans divers pays de la Bretagne occidentale (il y en avait plus à l'origine, certains personnages ayant disparu)[66]. Restaurée en 2000, elle est classée monument historique depuis .

La crèche de Noël Port-Launay : vue d'ensemble

La crèche de Noël Port-Launay : vue d'ensemble La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 1

La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 1 La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 2

La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 2 La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 3

La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 3 La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 4

La crèche de Noël de Port-Launay : vue partielle 4 La crèche de Noël de Port-Launay : un des personnages en costume breton

La crèche de Noël de Port-Launay : un des personnages en costume breton La crèche de Noël de Port-Launay : un autre personnage en costume breton

La crèche de Noël de Port-Launay : un autre personnage en costume breton La crèche de Noël de Port-Launay : deux personnages en costumes bretons

La crèche de Noël de Port-Launay : deux personnages en costumes bretons

Tableaux

De nombreux peintres ont représenté Port-Launay. Parmi eux :

- Henry Moret : Port-Launay (huile sur bois, 1903, 99 x 75 cm, collection particulière).

Personnalités liées à la commune

- Noël Urvoas, né en 1918 à Port-Launay ; après une enfance parisienne, il adhère en 1936 aux Jeunesses communistes et part combattre en Espagne au sein des Brigades internationales. Fait prisonnier au début de la Seconde Guerre mondiale en 1940, il s'évade du camp allemand où il est interné ; arrêté de nouveau en 1942 par la Gestapo, il parvient à s'évader et se réfugie à Berrien où il rejoint le groupe local de résistants FTP, puis le 1er bataillon FFI dans la région de Concarneau. Il est décédé en 1990[67].

Voir aussi

Bibliographie

- La décadence de Port-Launay, Suzanne Nicolas- Le Hingrat, Chronique géographique des pays celtes, 1944, p. 46-49.

- Le canal de Nantes à Brest en centre Finistère, Michel Penven, Association sur les traces de François Joncour, Ed. Keltia graphic, Spézet, 1993, 108 p.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- D'ailleurs, Launay = l'aulnaie, cf. Divi Kervella, Petit guide des noms de lieux bretons, Spézet: Coop Breizh, 2007, p. 37-38.

- Laurent Collombet, « Les crues de l'Aulne », sur www.sage-aulne.fr (consulté le ).

- http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Plans-de-prevention-des-risques-PPR/Plans-de-prevention-des-risques-inondation-PPRI/PPRI-approuves/PPRI-de-Chateaulin-Port-Launay-et-Saint-Coulitz-Aulne-aval

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Port-Launay et Saint-Ségal », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Port-Launay et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Châteaulin », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Editions Jean-paul Gisserot, coll. « Universels Gisserot / 22 », , 126 p. (ISBN 978-2-87747-482-5, OCLC 2877474828, lire en ligne), p. 99.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Port-Launay » (consulté le ).

- Alain Croix et Jean-Yves Veillard, Dictionnaire du patrimoine breton, Apogée, , p. 76.

- S. Nicolas, La décadence de Port-Launay, "Chronique géographique des pays celtes", 1944

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les naufrages sur les côtes de Cornouaille. », sur Gallica, (consulté le ).

- « Les escailleurs ardennais au pays d'Arvor », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- "Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 34-51. Assemblée nationale législative", série 1, tome 46, 1890-1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49561j/f589.image.r=Ch%C3%A2teaulin

- "Procès-verbal des séances de la Chambre des pairs", 1840, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97471627/f360.image.r=Saint-S%C3%A9gal?rk=2725335;2

- D'après une notice d'information disponible dans l'église paroissiale de Port-Launay

- Saint Nicolas est le saint protecteur des marins et bateliers ; c'est pour cela que sa dévotion était grande à Port-Launay

- Inventaire Général du Patrimoine Culturel, « Église paroissiale Saint-Nicolas (Port-Launay) », sur patrimoine.region-bretagne.fr, (consulté le )

- Lena Gourmelen, Ardoise en Bretagne : une histoire, des hommes, des savoir-faire, Spézet/Locarn, Coop Breizh ; La Maison du patrimoine, , 143 p. (ISBN 978-2-84346-383-9 et 2843463831).

- L. Penven, Le canal de Nantes à Brest en Centre-Finistère, Association "Sur les traces de François Joncour", 1993, Keltia Graphic, Spézet.

- "Rapports et délibétations du Conseil général du Finistère", 1867, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5564504g/f160.image.r=Launay.langFR

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, "Voyage en France..", tome 5, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73540r/f213.item.r=S%C3%A9gal

- Louis Calvez, "La presqu'île de Crozon", Nouvelle Librairie de France, 1975.

- Memorialgenweb.org - Port-Launais : monument aux morts

- Yves Caradec, né le à Port-Launay, quartier-maître timonier à bord du Champagne, enlevé accidentellement par un coup de mer le .

- Yves Douguet, né le à Port-Launay, matelot à bord du Danton coulé le par le sous-marin allemand U-64 en mer Tyrrhénienne

- Jean Le Pape, né le à Port-Launay, matelot gabier à bord de l'aviso-torpilleur Casabianca, qui coule victime de l'explosion d'une mine le dans le golfe de Smyrne

- Paul Le Pape, né le à Port-Launay, matelot chauffeur disparu en mer le à bord de l'Amiral-Charner, croiseur cuirassé torpillé par le sous-marin allemand U-21 près des côtes syriennes

- Vincent Prigent, né le à Port-Launay, apprenti-marin à bord du Guaratuba, disparu en mer le .

- Pierre Yvinec, né le à Port-Launay, mort lors du naufrage le au large de L'Île-d'Yeu du cargo Cacique torpillé par le sous-marin allemand U-21

- Joseph Le Léap, né le à Port-Launay, matelot canonnier à bord de l'Alysse, corvette des Forces françaises libres, torpillée par le sous-marin allemand U-654 le au large de Terre-Neuve

- Laurent Pennec, né le à Port-Launay, second-maître mécanicien à bord du Monge, coulé le par deux destroyers britanniques au large de Madagascar

- Jean Milin, né le à Port-Launay

- http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/deportation/29/p6-list-m.htm

- René Cozanet, né le à Châteaulin, chirurgien-dentiste

- « Déportés du Finistère -Liste C », sur memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr (consulté le ).

- Karen Jego, « Port-Launay doit détruire sa mairie-école datant de 1860 », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- « Port-Launay. Gaël Calvar est le nouveau maire de Port-Launay », Ouest-France, (lire en ligne).

- Jacqueline COIGNARD, « La brève histoire d'un poulet standard. Premier producteur européen, Doux revendique sa méthode industrielle. », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- Journal Le Télégramme no 20785 du 28 avril 2012

- Journal Le Télégramme no 20814 du 2 juin 2012

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Inventaire Général du Patrimoine Culturel, « Chapelle Saint-Aubin », sur patrimoine.region-bretagne.fr, (consulté le )

- D'après le "Bulletin paroissial" de Port-Launay, 1946

- Jean-Jacques Monnier, Résistance et conscience bretonne, 1940-1945 : l'hermine contre la croix gammée, Fouesnant, Yoran embanner, , 398 p. (ISBN 978-2-916579-09-2).