Lothey

Lothey [lɔtɛj] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Lothey | |

.jpg.webp) Vue générale du bourg de Lothey depuis Landremel. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay |

| Maire Mandat |

Aurélie Macaclin 2020-2026 |

| Code postal | 29190 |

| Code commune | 29142 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lotheyens |

| Population municipale |

463 hab. (2020 |

| Densité | 34 hab./km2 |

| Population agglomération |

6 685 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 10′ nord, 4° 01′ ouest |

| Superficie | 13,48 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Briec |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Description

Lothey est situé à l'est de Châteaulin et au sud de l'Aulne canalisée (canal de Nantes à Brest) qui forme plusieurs méandres très accentués et encaissés d'une bonne cinquantaine de mètres par rapport au plateau avoisinant dans la partie nord du finage communal (il s'agit d'un relief de type appalachien). Son territoire est limité à l'ouest et au nord par l'Aulne, à l'est par le ruisseau des Trois Fontaines[1], anciennement dénommé Ster Vihan, petit affluent de rive gauche de l'Aulne, à l'ouest par le ruisseau de Pennod, autre petit affluent de rive gauche ; seule la limite sud ne s'appuie sur aucun cours d'eau. En raison des méandres très accentués de l'Aulne, la limite nord de la commune, qui suit ce fleuve côtier, est très sinueuse, formant deux péninsules de rive convexe, à l'est et en amont, celle de Buors et du Vieux-Bourg, à l'ouest et en aval, celle de Rosivin et Le Guillec, séparées par la péninsule de Trésiguidi qui, elle, appartient à la commune de Pleyben, formant une rive concave très accentuée et pentue entre Kerstouben et Penc'hleuniou.

Situé à l'extrémité occidentale des Montagnes Noires, le territoire communal est très vallonné, allant de 166 mètres à Menez Krullu (Méné Krulo), où se trouve le château d'eau (prolongé vers le sud-est par le promontoire de Kerlaouéan qui atteint 153 mètres d'altitude), à 13 mètres dans la partie aval de la vallée de l'Aulne près de la ferme de Pennod (à la confluence avec le ruisseau de Pennod). Le bourg actuel est sur un lambeau de plateau vers 80 mètres d'altitude, qui se prolonge vers l'est et le nord-est en direction de Kergadaven et Buzit.

Géologiquement, Lothey fait partie du bassin de Châteaulin ; son sous-sol, formé de roches d'ère primaire, est principalement schisteux, principalement ardoisiers, mais alternant avec des schistes tendres qui se décomposent en terre glaise et avec des psammites, plus résistants et utilisés pour les constructions locales.

Localisation

Transports

La commune est restée longtemps très isolée, l'Aulne et ses méandres étant un obstacle aux communications qui n'était franchi par aucun pont à hauteur de la commune de Lothey. « Nous sommes entourés de rivières et de ruisseaux qui, dans les crues, nous interdisent toute communication avec les paroisses voisines » écrit le maire de Lothey en 1813[2]. Pour aller vers le nord, il fallait donc faire le détour par Châteaulin à l'ouest en empruntant l'ancienne RN 165 ou par Pont-Coblant à l'est en empruntant l'ancienne RN 785, désormais CD 785. Cet enclavement était encore plus important lorsque le centre paroissial était au Vieux-Bourg de Lothey, situé au niveau du pédoncule d'un méandre très resserré, accentué et encaissé de l'Aulne, le nouveau bourg de Lothey, situé plus au sud, échappe quelque peu à cet enclavement et est plus proche du CD 41 allant de Gouézec à Châteaulin. L'Aulne pouvait toutefois être franchie en barque, aux risques et périls des usagers, ce qui explique notamment le drame de Tréziguidy.

Désormais la commune est mieux desservie : la nouvelle RN 165 traverse l'ouest de son finage, et la commune est reliée à cette voie express par l'échangeur de Ty Hémon, situé à la limite sud de la commune, et qui facilite les communications routières en direction de Quimper et Brest.

Le canal de Nantes à Brest, qui emprunte, à la limite nord de la commune, le cours de l'Aulne, possède plusieurs écluses : l'écluse de Coat Pont, l'écluse de Lothey, l'écluse de Tréziguidy, l'écluse du Guilliec, l'écluse de Pen-ar-pont (dite aussi écluse de l'Aulne), mais le chemin de halage se trouvant sur la rive droite de l'Aulne, toutes les maisons éclusières se trouvent sur le territoire des communes voisines de Pleyben pour les trois premières citées, ou de Châteaulin pour les deux dernières citées (seul le chemin de contre-halage est côté Lothey). Avant la canalisation, la marée se faisait sentir lors des plus fortes marées jusqu'à Pennod (Pen an aod signifie en breton « le bout du rivage »)[2].

L'écluse de Pen-ar-Pont (écluse n°232 du canal de Nantes à Brest) ; le versant boisé en pente forte visible à gauche de la photographie est en Lothey.

L'écluse de Pen-ar-Pont (écluse n°232 du canal de Nantes à Brest) ; le versant boisé en pente forte visible à gauche de la photographie est en Lothey.![L'écluse de Trésiguidi [Trésiguidy] (écluse n° 230 du Canal de Nantes à Brest).](https://img.franco.wiki/i/Ecluse_Tr%C3%A9siguidi.jpg.webp) L'écluse de Trésiguidi [Trésiguidy] (écluse n° 230 du Canal de Nantes à Brest).

L'écluse de Trésiguidi [Trésiguidy] (écluse n° 230 du Canal de Nantes à Brest).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Segal S A », sur la commune de Saint-Ségal, mise en service en 1985[9] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 122,9 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 24 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[13], à 11,8 °C pour 1981-2010[14], puis à 12 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Lothey est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[19] - [20].

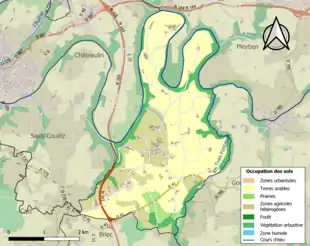

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (82,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (60,5 %), zones agricoles hétérogènes (19,6 %), forêts (14,2 %), prairies (3,2 %), zones urbanisées (2,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,4 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Toponymie

Le lieu est attesté sous les formes : Locus Dei en 1405 (latinisation fantaisiste « lieu de Dieu ») et Loctey en 1426.

Le premier élément Lo- de Lothey représente sans doute l'appellatif Loc-, issu du vieux breton loc « lieu consacré ». L'amuïssement de [c] devant [t] ou [d] se rencontre éventuellement ailleurs en Bretagne, comme dans Lotivy (Morbihan, Loc Deugui en 1069) et éventuellement devant une autre consonne, comme dans Louannec (Côte-d'Armor, Loguannoc XIIIe siècle)[23]. Le second élément s'explique par l'anthroponyme They, c'est-à-dire saint They, disciple de saint Guénolé de Landévennec. Il fut religieux puis ermite dans les bois voisins de Lothey[24]. Vers Quimperlé, on vénère saint Théa qui est une simple variante graphique, en l'église de Lothéa.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Le menhir de Men-Zao[25] a été détruit en 1909, ses pierres ayant servi à empierrer la route voisine[2].

Buzit ("lieu planté de buis", une "boissière") est un toponyme qui fait référence à l'époque gallo-romaine, les Romains ayant l'habitude d'en planter en limite de leurs propriétés. Un four à brique, des briques et des tuiles ont été retrouvées à Gwez-Reun, en contrebas de Buzit, où existent des dépôts de terre glaise. La route partant de Kroas Kerabri en direction du nord et notamment de Buzit est une ancienne voie romaine, qui rejoignait à Kroas Kerabri la voie romaine principale venant de Vorgium et se dirigeant vers Cast.

Les origines

La création de la paroisse de Lothey remonte au Moyen Âge, époque où Lothey était un ancien bénéfice de l’abbaye de Landévennec qui y possédait un prieuré (l'église Saint-They). Selon le cartulaire de Landévennec, au haut Moyen Âge, Lothey possédait au moins trois lieux saints, deux lan : Landremel (son fondateur est inconnu ; en 1500 la chapelle de Landremel avait déjà pour saint patron saint Fiacre) et Lanurgat (Lannurgat, dans la partie sud de la commune ; ce lan aurait été fondé par saint Huncat, un saint local quasi inconnu et aurait dépendu du prieuré de Loc-Yonet situé à Châteaulin) et un loc : Loc-Dei, qui aurait été fondé par saint They (lui aussi quasi inconnu, il serait un disciple de saint Guénolé ; avec deux compagnons, Idunet et Ethbin, ils auraient quitté l'abbaye de Landévennec pour remonter l'Aulne, le premier s'arrêtant à Châteaulin, y fondant le prieuré de Loc-Yonet ; saint They aurait remonté l'Aulne plus en amont, installant son ermitage à l'emplacement actuel du Vieux-Bourg de Lothey, au pied de la colline boisée de Coat-Mao, et Ethbin serait allé un peu plus loin, fondant Pleyben[26].

Lothey eut, jusqu'en 1846, son chef-lieu au Vieux-Bourg (situé dans un méandre de l’Aulne). Par décret royal du , le chef-lieu est transféré à Landrémel, village qui possédait une chapelle dédiée à saint Fiacre. Cette chapelle est d'abord agrandie d'un transept, d'un chœur et d'une sacristie, puis reconstruite totalement, avant de devenir l'église paroissiale actuelle de Lothey (l'église Saint-They). La paroisse de Lothey (Lothey-Landremel) dépendait autrefois de l'évêché de Cornouaille.

Moyen Âge

Kergadaven (Kergadaën), un hameau qui domine la partie aval de la vallée du Ster Vihan ("ruisseau des Trois Fontaines") signifie en breton "Village de la rivière du combat" et des parcelles avoisinantes se nomment Ar-Pildader ("Lieu où on s'est battu"), faisant allusion à un combat dont l'histoire n'a pas gardé de traces. À Pennod, le promontoire qui domine de plus de 70 mètres la vallée de l'Aulne et où une parcelle se nomme Parc-ar-C'hastel a été l'emplacement d'un château-fort, dénommé C'hastel-Beg arC'hran, qui a servi probablement de guet pour surveiller l'arrivée des pirates normands qui remontaient l'Aulne, mais il a totalement disparu, seuls des vestiges de murs subsistent ; selon l'imagination populaire, un trésor y serait enfoui[2].

Le "Mur du diable" doit son nom à un récit légendaire qui attribue sa construction au diable. En fait il s'agit d'un mur construit à l'époque du duc de Bretagne Jean Le Roux pour entourer sa propriété de Castel-Nin (Châteaulin) ; ce mur en pierres tantôt sèches, tantôt maçonnées, large d'un mètre et haut d'environ 8 pieds (2,4 m) avait 7 à 8 lieues de périmètre et était bordé côté extérieur par un chemin large de 3 mètres ; il traversait Lothey du nord au sud ; de rares vestiges en subsistent[27].

On ignore à quelle date l'ermitage de saint They est devenu église paroissiale ; le chanoine Paul Peyron a trouvé dans les Archives vaticanes un texte qui nomme deux prêtres, Raoul Sioc'han et Yves Gouzec'h, qui se seraient succédé en 1405 à la tête de la paroisse de Lothey. L'abbé de Landévennec conservait le droit de présenter à l'évêque le recteur et conservait le bénéfice, ne versant au recteur que la portion congrue.

Lors de la réformation de 1426, le manoir de Rosyven appartenait à Yvon Le Moël, le manoir de Penpoul au sieur de Coëtedrez et le manoir de Kerarmel à Olivier de Kaër[28]. La réformation de 1596 cite comme nobles à Lothey : Gillette de Kergoët, dame du Guily ; Mahé Le Moal, seigneur de Rosyvin ; le seigneur de Coëtredrez à Penpoul ; Jean du Dresnay à Kerarmel ; les enfants de Glazran du Faou ; le seigneur de la Pallue tenant la maison du Bort.

Époque moderne

Cette commune est connue pour des faits liés à la Révolte des Bonnets rouges en 1675.

La seigneurie du Guily

Le château du Guily dominait la rive gauche de l'Aulne (le hameau du Guily y existe de nos jours) ; la seigneurie du Guily, possédée par la famille de Kergoët, avait des terres et fiefs dans les paroisses de Châteaulin, Saint-Ségal, Dinéault, Quéménéven, Lennon, Cast, Plonévez-du-Faou et Landeleau ; la famille de Kergoët avait droit de prééminence en l'église paroissiale de Lothey dont elle se disait fondatrice[29]; parmi les membres de cette famille originaire de Saint-Hernin, le plus ancien membre connu à Lothey est Pierre de Kergoët, marié en 1499 avec Catherine de Launay[30], et cité en 1502 à propose de l'église ; Alain de Kergoët, décédé le à l'Île Tristan (il faisait partie de la bande armée de Guy Eder de la Fontenelle) ; leur fils Guillaume de Kergoët est en 1525 lieutenant et procureur du Roi à Châteaulin et meurt en 1530 ; Alain de Kergoët épouse en 1567 Juliette de Trégain[29] ; leur fils François I de Kergoët, marié le avec Louise du Liscoët (probablement apparentée à Yves du Liscouët) et sénéchal de Quimper en 1637 ; leur fils François II de Kergoët, né le à Lothey, décédé le à Quimper, fut marié cinq fois[31].

Au XVIIIe siècle, la seigneurie du Guily passe, en raison de son mariage avec Mathurine-Josèphe-Reine du Kergoët, aux mains de Jacques-Joseph-René de Kerouartz, seigneur de Lomenven, président au Parlement de Bretagne, lequel émigra en 1792. Ses biens furent vendus comme biens nationaux et le château fut abandonné.

Le drame de Trésiguidy (27 juillet 1693)

Le , se déroule à Lothey, dont le recteur est alors François Creis[32], la clôture solennelle d'une mission prêchée par des Jésuites. Une grande procession, ponctuée de représentations de diverses scènes de la vie du Christ qui requièrent un grand nombre d'acteurs, a lieu, accompagnée de nombreux cantiques nécessitant là aussi nombre de choristes. Les paroisses voisines devaient donc, assez souvent, fournir une partie des acteurs, d’autant que les rôles étaient plus particulièrement tenus par les jeunes gens, les jeunes filles et les enfants. On accourait en foule de tous les environs pour voir pareil spectacle et la foule était la plus nombreuse à Lothey pour la procession de clôture de la mission de 1693.

Cette procession s’était déroulée avec le succès habituel. Tous les témoins, charmés, le cœur et les yeux encore remplis de ce qu’ils avaient vu et entendu, reprirent le chemin de leurs foyers. Les paroissiens de Pleyben descendirent vers le passage de Trésiguidy, si proche du vieux bourg de Lothey. Joyeux et confiants, sur les lèvres les cantiques qu’ils avaient chantés lors de l’inoubliable fête, ils embarquèrent sur le bac pour la traversée de l'Aulne.

Hélas ! Tout à coup, une immense clameur de détresse vint interrompre les chants pieux. Le bac sombrait, entraînant au fond la totalité ou la presque totalité des occupants. Comment s’était produit le naufrage ? Sa charge mal équilibrée avait-elle fait chavirer le bateau ? Ou bien le poids trop lourd des passagers l’avait-il fait couler à pic ? On ne le saura jamais exactement. La tradition recueillie par une « gwerz » rend le passageur responsable de la catastrophe. Ce batelier aurait manqué de prudence en embarquant à la fois trop de passagers. Messire Paul de Kerdec’h du Chastel, seigneur baron de Trésiguidy, dont le château dominait l’Aulne (Maner-Koz) aurait prévu le malheur et aurait crié au passeur :

« Paouez, pitouer den fallaki,

Re adud lakeez em bag »

Ce serait donc le poids trop fort des passagers qui aurait fait couler à pic l’embarcation. Dans le naufrage, 61 personnes de Pleyben périrent. Mais, d’après la complainte, le nombre total des victimes s’élevait à 77.

« Pevar-ugent nemet tri

Oa beuet a bak Treguidi »

Sans doute 16 des malheureux appartenaient à des paroisses voisines. D’autre part, on a tout lieu de croire que trois personnes au moins furent sauvées, ce qui laisse supposer que 80 personnes au moins avaient embarqué dans le bac. L’étendue de la catastrophe surprend. Plusieurs des passagers auraient semble-t-il dû pouvoir gagner les berges de la rivière et se sauver. Il faut croire que, affolés par la soudaineté de l’accident, les voyageurs, dont la plupart n’avaient pas vingt ans, s’accrochèrent les uns aux autres et, se paralysant mutuellement, disparurent enlacés dans le gouffre. Les corps, retirés des flots, furent déposés dans un champ voisin. Rapidement l’effroyable drame se répandit, et de tous les coins de la paroisse, les parents, angoissés, accoururent voir s’ils ne comptaient pas quelqu’un des leurs parmi les morts. « Quelles scènes déchirantes se passèrent alors ! quelle désolation pour certaines familles qui perdaient, en même temps, deux ou trois membres ! La pensée que le Seigneur avait reçu dans le ciel ces âmes, qui venaient de chanter ses louanges, pouvait seule adoucir leur grande douleur »[33].

Pour commémorer la tragique traversée, une croix de bois, peinte en rouge, fut érigée à l’entrée du château de Trésiguidy, sur le bord de la route de Pleyben à Châteaulin (l’ancienne route qui passait à Guénily). La croix n’existe plus, mais l’agglomération de maisons construites dans son voisinage s’appelle encore aujourd’hui Ar Groaz-Ru.

Une complainte, colportée dans les foires et marchés par les chanteurs ambulants, fit connaître l’événement à plusieurs lieues à la ronde. Il y a quelques années, des vieillards se rappelaient encore avoir entendu chanter la « gwerz », mais on n’en trouve plus aucune copie. D’après cette « gwerz », tous les passagers n’auraient pas été noyés : en effet, le chien de Verouri, ferme voisine du lieu tragique, aurait sauvé trois des naufragés. Accouru à la rencontre de son maître, ce chien l’avait vu disparaître dans l’abîme. Immédiatement, il se jeta à l’eau pour le secourir. Deux autres personnes furent d’abord ramenées par lui à la berge. À troisième fois l’animal trouva et sauva celui qu’il cherchait. Mais il fut impossible de lui faire continuer le sauvetage. Tout à la joie d’avoir arraché son maître à la mort et de lui avoir prouvé sa fidélité, il ne voulut plus le quitter.

Les registres paroissiaux ont conservé les noms et âges des victimes enterrées dans le cimetière de Pleyben. Presque toutes étaient des enfants ou des jeunes gens. 61 victimes ont été enterrées dans le cimetière de Pleyben, les 16 autres probablement dans les paroisses voisines dont ils étaient issus[34].

Une stèle commémorant cet événement a été inaugurée au bord de l'Aulne le . Elle se trouve près du lieu présumé du naufrage.

Lothey au XVIIIe siècle

En 1708, Yves Ropartz (Ropars), prêtre habitué demeurant à Lothey, compte 507 habitants à Lothey, répartis en 119 feux et 46 villages.

Le prédicateur Guillaume le Roux[35], qui prêchait une mission à Gouézec en , fut terrassé subitement ; transporté au château du Guily, il y mourut et son cœur fut enterré dans l'église paroissiale de Lothey, le reste de son corps dans l'église de Gouézec[2].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Lothey de fournir 9 hommes et de payer 59 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[36].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Lothey en 1778 :

« Lothei, à 4 lieues au nord-nord-est de Quimper, son évêché ; à 37 lieues deux-tiers de Rennes, et à une lieue un quart de Châteaulin, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse relève du Roi et compte 800 communiants[37]. La cure est présentée par l'abbé de Landévennec. Le territoire est coupé au nord par la rivière d'Aulne, et traversé au sud par les Montagnes Noires. C'est un pays couvert, plein de vallons et de coteaux, où l'on trouve des terres bien cultivées, des prairies, des landes et quelques bois, dont le plus considérable est celui de Trésiguidi [en fait, le bois de Trésiguidi, situé dans un méandre de la rive droite de l'Aulne, semble effectivement se trouver au cœur du finage de Lothey, mais fait partie de Pleyben ], qui peut avoir une lieue de circuit[28]. »

Gilles-François Floc'h fut recteur de Lothey pendant 38 ans entre 1726, année où il succède à Guillaume Stéphan (recteur entre 1708 et 1725) et 1764 ; Yves Kerriou, originaire de Lennon, lui succède entre 1764 et 1790.

Les paysans cultivaient alors le seigle, l'avoine, le blé noir ; de nombreuses terres étaient en friche ou en jachère ; le bétail parcourait les landes ; la plupart des paysans étaient des convenanciers ou tenaient des domaines congéables ; des tixiers fabriquaient des toiles vendues à Locronan ; un tanneur est signalé en 1726 ; quelques ardoisières étaient déjà exploitées.

Selon Louis Charpentier, dans une monographie intitulée "De Funnay à Ty Mur. Mémorable aventure d'Escailleurs ardennais qui s'en furent au pays d'Armor, exploiter les pierres d'ardoises", vers 1777 des Ardennais, venant principalement de la région de Fumay, vinrent trouver du travail dans les ardoisières de la vallée de l'Aulne, apportant avec eux l'art de mieux tailler l'ardoise. Dans l'impossibilité de trouver leur lieu réel d'origine, P.-A. Limon les surnomme "Parisiens" dans son livre "Usages et règlements locaux en vigueur dans le Finistère" publié en 1857, et les ardoises bretonnes furent surnommées "parisiennes". Cette immigration concerna principalement les communes de Port-Launay, Châteaulin, Lopérec, Saint-Coulitz, Pleyben, Lothey, Gouézec, Lennon, Spézet, Motreff, Châteauneuf-du-Faou et Saint-Goazec. Les noms de famille se sont transformés au fil du temps : les Waslet sont devenus Voachelet, Les Lefèvre sont devenus Lefeuvre, les Bouchy Bouché, etc[38]..

Révolution française

François Le Cann[39] fut nommé recteur de Lothey en ; il refusa de prêter serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, devenant donc prêtre réfractaire, mais demeura à Lothey, faute de curé constitutionnel pour le remplacer jusqu'en où il dût se cacher car on chercha alors à l'arrêter[40].

Le XIXe siècle

Entre 1805 et 1815 la paroisse de Lothey fut sans recteur, celui de Saint-Coulitz ayant alors en charge la paroisse[41]. La suppression de la commune fut même envisagée en 1811 (elle aurait été réunie à celle de Gouézec), mais l'idée fut refusée par les conseils municipaux des deux communes. En 1816, un recteur, Crozon, originaire de Lambézellec, est enfin nommé.

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Lothey en 1843 :

« Lothey : commune formée par l'ancienne paroisse du même nom, aujord'hui succursale. (...). Principaux villages : Buhors, la Loc'h, Quilliec, Guily, Kergadaé, Kerdibuzit, Kerandoual, Pouscaval. Superficie totale : 1 327 ha, dont (...) terres labourables 627 ha, prés et pâtures 60 ha, bois 54 ha, vergers et jardins 17 ha, landes et incultes 479 ha (...). Moulins : 4 (de l'Aulne, de Quily, de Kerabry, à eau). La commune de Lothey est renommée pour ses ardoises ; un tiers environ de ses habitants est employé à leur extraction. Ces ardoises sont fines et faciles à travailler. Il résulte de cette industrie que les femmes sont forcées de se livrer à tous les travaux pénibles de l'agriculture, et malheureusement leurs maris sont adonnés excessivement à l'usage des liqueurs alcooliques, qui chassent, disent-ils, l'humidité des carrières. Il y a, outre l'église, la chapelle de Landremet, située à 2 km au sud du bourg ; l'une et l'autre ont un pardon d'un jour, mais peu fréquenté, si ce n'est par les carriers de Châteaulin. Le canal, ou plutôt l'Aulne canalisée, sert de limite à cette commune dans ses parties ouest et nord ; les terres sont situées généralement beaucoup au-dessus de ce cours d'eau, et la culture des prairies artificielles est négligée, par l'idée qu'ont les paysans qu'elles ne sauraient réussir sans eaux. Le canal sert cependant à l'amélioration de l'agriculture, en permettant le transport du marle [ maërl ], que l'on va chercher jusqu'à Port-Launay. Malgré cela, presque toutes les terres ne sont ensemencées qu'en seigle et blé noir. Le bois abonde dans cette commune, tant pour la construction que pour le chauffage ; les cerisiers y sont surtout fort cultivés. (...). Géologie : schiste ardoisier ; terrain tertiaire moyen. On parle le breton[42]. »

Dès 1804, le recteur Le Cann avait demandé en vain que la chapelle de Landremel devint église paroissiale. La démarche n'était alors guère justifiée : le bourg de Lothey comptait 126 habitants et était, avec ses ardoisières et ses auberges, un bourg actif ; Landremel comptait seulement 56 habitants à la même date. Mais l'état piteux du presbytère et les nombreuses réparations nécessaires incitent le nouveau recteur Jean-Marie Lannou[43], nommé le , à demander le transfert de la paroisse à Landremel et le le conseil municipal, jugeant Landremel moins excentré que Lothey au sein du finage communal, adopte le projet par 9 voix contre deux[2].

Lothey comptait 101 carriers lors du recensement de 1846. Environ 70 carrières d'ardoises ont fonctionné à un moment ou à un autre sur le territoire communal dans la vallée de l'Aulne au cours du XIXe siècle. En 1838, les carrières d'ardoise de Châteaulin, Saint-Coulitz, Lothey et Saint-Ségal sont si multiples qu'elles se touchent « presque l'une à l'autre », mais Camille Vallaux constate en 1905 que ces carrières sont « toutes, sans exception, abandonnées »[44].

Le est publié le décret royal transférant le bourg de Lothey à Landremel (le transfert effectif a lieu le dernier dimanche de ) ; l'ancien chef-lieu est connu depuis comme étant le "Vieux-Bourg de Lothey" et le nouveau chef-lieu communal a progressivement perdu son nom originel de Landremel pour prendre celui de Lothey. La chapelle Saint-Fiacre de Landremel devint alors église paroissiale, laquelle fut reconstruite et agrandie entre 1890, date du début des travaux et le , date de la consécration de la nouvelle église, construite selon les plans de l'architecte Armand Gassis, de Châteaulin[45], à l'initiative du recteur Yves-Marie Fagot[46].

À Lothey, « les hommes négligent le devoir de la religion », écrit le recteur de Châteaulin en 1852[47]. Des missions y furent organisées, notamment en 1897, 1909, 1922 et 1933.

Un rapport d'avril 1872 indique que Lothey fait partie des 28 communes du Finistère à être encore sans école[48]. La première école mixte de Lothey ouvre en 1873 dans une maison attenante au cimetière ; elle est tenue par la Congrégation des Filles de Jésus de Kermaria ; elle est dédoublée en 1883 avec la création d'une école des garçons confiée à un instituteur laïc :; l'école des filles est laïcisée en 1888.

La Belle Époque

Une deuxième classe ouvre dans les deux écoles, celle des garçons et celle des filles, en 1912.

Les derniers attelages de bœufs disparaissent vers 1906-1907, remplacés par des chevaux.

La Première Guerre mondiale

_Monument_aux_morts.JPG.webp)

Le monument aux morts de Lothey porte les noms de 57 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux, deux au moins (Yves Jaouen et Laurent Le Floch) sont morts en Belgique dès 1914, un au moins (François Cariou, soldat au 372e régiment d'infanterie) tué à l'ennemi en Albanie dans le cadre de l'expédition de Salonique ; un (Jean Louis Le Floch) au moins est mort alors qu'il était en captivité en Allemagne le , donc après l'Armistice ; la plupart des autres sont morts sur le sol français, dont le caporal Yves Vasselet[49], décoré de la Médaille militaire[50].

Le monument aux morts fut inauguré le .

L'Entre-deux-guerres

Lors du recensement de 1936, le nouveau bourg de Lothey (antérieurement Landremel) compte 173 habitants (pour une population communale totale de 717 habitants) ; il prend progressivement de l'importance au détriment du Vieux Bourg et des hameaux, qui ont perdu en moyenne 40 % de leurs habitants par rapport à la fin du XIXe siècle

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Lothey porte les noms de six personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[50].

Le maquis de Penarpont (Pen-ar-Pont) - Beuzit- Keralliou

Entre le et le , un maquis FTP se mit en place entre les écluses du Guillec et de Penarpont (l'écluse de Penarpont se situe sur l'Aulne, à la limite des communes de Pleyben et Lothey), les résistants (parmi eux, Auguste Le Guillou, Jean Charles, Jacques Poquet, Jean Baugion) se cachant dans une grotte, puis dans l'ardoisière de Roz-Divez, située entre les écluses de Penarpont et du Guilliec. Ils furent rejoints par d'autres, en particulier des réfractaires du STO, trois Belges et deux déserteurs russes de la Wehrmacht basée à Brest, Nicolas Filatov et Philippe Petroschitzki. Le , alors que les maquisards de Pen-ar-Pont étaient à Quimper pour y attaquer la prison Saint-Charles, des parachutistes allemands encerclaient la carrière du Quinquis et y détruisirent tout. Le maquis se réorganise alors dans un bois situé à la limite de Gouézec et de Lothey, près des fermes de Keralliou et Beuzit en Lothey. Parmi les autres actions de ces maquisards, le déraillement d'un train chargé de granulats (destinés à la construction du Mur de l'Atlantique) à la carrière du Hinguer en Cast, le déraillement d'un train de munitions allemandes sur la voie ferrée de Quimper à Brest à Quimerc'h et l'attaque de la prison Saint-Charles à Quimper[51]. En représailles, le , 15 personnes sont fusillées dans le bourg de Quimerc'h. Trahis par l'un d'entre eux, des résistants sont arrêtés par la Feldgendarmerie allemande le . Sept d'entre eux furent fusillés le sur les dunes de Mousterlin en Fouesnant (un Belge, Gustave Denèves ; les deux déserteurs russes ; L. Gouillou, du Relecq-Kerhuon ; Robert Le Cren, de Kerfeunteun[52] ; Charles Levenes[53], de Crozon ; Laurent Pennec, de Langolen) et 5 disparurent (un Belge, Théophile Mertens[54] ; F. Le Baut, de Gouézec ; J. Le Du, du Cloître-Pleyben ; Marcel Milin, de Châteaulin[55] ; Yves Sizun, de Landerneau) [56]. Un monument commémoratif, inauguré le , se trouve à l'écluse de Penarpont.

Les réfugiés

Lothey a accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale d'abord en 1940 des réfugiés venus de l'Aisne et du Havre, puis en 1943-1944 plus de 150 réfugiés brestois, dont de nombreux enfants.

L'essor agricole

En 1945, Lothey comptait 90 exploitations agricoles. La superficie exploitée a beaucoup augmenté par rapport au XIXe siècle avec le défrichement des ros ("hauteurs") sur lesquels ne poussaient par le passé qu'ajoncs, bruyères et genets et l'abandon de la jachère. Le froment est devenu la principale céréale cultivée ; la culture de pommes de terre de semence s'est développée pendant l'Entre-deux-guerres et, à un degré moindre, celle des petits pois.

Démographie

Avec les nouveaux lotissements Ker Izella au bourg et Park ar Bleis sur la route de Chateaulin, Lothey accueille une population plus jeune. En effet, de par sa proximité de la Voie Express (N165), à 15 minutes de Quimper et 40 minutes de Brest, de nombreux couples travaillant dans ces agglomérations viennent habiter à Lothey. En attirant de jeunes couples, Lothey espère conserver son École Publique maternelle et primaire, composée de 3 classes en 2016-2017, puis de 2 classes en 2017-2018.

Politique et administration

Liste des maires[59]

Associations

- "Les amis de Saint They / Mignoned Sant Tei", créée en novembre 2021 : pour la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur patrimoniale de l'ancienne église paroissiale du Vieux-Bourg de Lothey.

- Comité des Fêtes : il a pour but de créer du lien social entre les habitants, autour d'activités ludiques et culturelles. Ses principales animations sont la chasse à l’œuf à Pâques, le barbecue en été et les café-discut' au cours de l'année qui permettent aux habitants de se retrouver le dimanche matin autour d'un café offert. Parmi les évènements marquants organisés par le Comité des Fêtes de Lothey : en 2014, les cafés-mémoire[76] : ils avaient pour but de regrouper les photos et documents anciens sur Lothey. Après numérisation, les photos les plus marquantes ont donné lieu a une exposition à la Bibliothèque. En 2016, la photo des Lotheyens[77] : après une première photo en l'an 2000, le Comité des Fêtes a refait une photo regroupant les Lotheyens, au Vieux-Bourg de Lothey. En 2017, la Veillée Bretonne[78] qui a regroupé des conteurs et chanteurs en breton.

- L'Association des Parents d'Élèves de l'école publique de Lothey : elle a pour but d'aider au financement des activités et sorties pédagogiques de l'école. Tout au long de l'année, différents actions sont programmées (vente de chocolats, vente de sapins de Noël, vente de plants, vente de pizzas, olympiades...)

- Biblio'they : l'association s'occupe de la gestion de la bibliothèque. Ouverte les mercredis et samedis grâce aux bénévoles. Tout au long de l'année, la bibliothèque accueille également les écoliers et le relais d'Assistantes Maternelles pour différentes activités.

Monuments et sites

- L'église Saint-They, ancienne église paroissiale, située au Vieux Bourg.

- L'église paroissiale Saint-Fiacre.

- Sept croix et calvaires sont connus à Lothey[79], dont :

- le calvaire de Kérabri : il date de 1550 et est haut de 5 mètres ; ses statues sommitales représentent sur une face le Christ et sur l'autre une Piétà ;

- le calvaire de Kergadaven, en granite, porte sur son fût la date de 1590 et le nom de Jean Féon ;

- le calvaire de Poulscaven date du XVIe siècle ;

- le calvaire du Vieux-Bourg date du XVe siècle.

.jpg.webp) L'église paroissiale Saint-Fiacre.

L'église paroissiale Saint-Fiacre. La place de la mairie.

La place de la mairie..jpg.webp) Lavoir et fontaine.

Lavoir et fontaine.

Personnalités liées à la commune

- Yves Ropartz (Ropars), né le à Lothey, prêtre habitué à Lothey, inhumé dans cette paroisse le , fut l'auteur de plusieurs ouvrages en langue bretonne, dont une Imitation de Jésus-Christ, imprimée à Quimper en 1707 et qui fit l'objet de plusieurs rééditions[80].

- Le chanoine Yves Le Jollec, né le à Kergadaven en Lothey, curé de Saint-Mathieu de Quimper entre 1918 et 1942, décédé le à Pleyben.

- Jakez Riou, écrivain et journaliste en breton, né le à Lothey, décédé en 1937[81].

Bibliographie

- Joseph Le Jollec, Lothey-Landremel monographie, Le Goaziou, Quimper, 1946[82].

Voir aussi

La commune de Lothey est équipée d'un terrain multisports avec gazon synthétique depuis le mois d'[83].

La médiathèque de Lothey, nommée Biblio'they est ouverte depuis 2013[84].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Références

- Ce ruisseau doit son nom à la chapelle des Trois Fontaines, située en Gouézec, mais proche de la limite communale avec Lothey

- Joseph Le Jollec, Lothey-Landremel monographie, Le Goaziou, Quimper, 1946, consultable https://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/9eafeb30aafe96eb81f07c776add486b.pdf

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lothey et Saint-Ségal », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lothey et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France. 2. Formations non-romanes..., Volume 2, Droz, 1045.

- http://nominis.cef.fr/contenus/saint/12715/Saint-They.html et http://nominis.cef.fr/contenus/SaintTheydestrepasses.pdf.

- Ce menhir est signalé par Paul du Châtellier dans son livre "Époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère", publié en 1907

- Joseph Le Jollec, Lothey-Landremel monographie, Le Goaziou, Quimper, consultable https://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/9eafeb30aafe96eb81f07c776add486b.pdf

- Joseph Le Jollec, Lothey-Landremel monographie, Le Goaziou, Quimper, 1946, consultable https://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/9eafeb30aafe96eb81f07c776add486b.pdf et http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20050809&article=10479107&type=ar

- (en) « Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne : Ogée, Jean, 1728-1789 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive », sur Internet Archive (consulté le ).

- jean-yves cordier, « L'église du Vieux Bourg à Lothey et ses statues. », sur Aile.com, Le blog de jean-yves cordier, (consulté le ).

- Catherine de Launay, fille d'Hervé de Launay, sieur de Port-Launay

- « La seigneurie du Guilly (Bretagne », sur infobretagne.com (consulté le ).

- François Creis fut recteur de Lothey entre 1675 et le , date de sa mort survenu au pardon de la chapelle Notre-Dame-des-trois-Fontaines en Gouézec

- J. Arc'hant, "Le Courrier du Finistère", no 2731 du 9 avril 1932, 2733 du 23 avril 1932 et 2739 du 10 juin 1932

- "Le Courrier du Finistère", no 2731 du 9 avril 1932, 2733 du 23 avril 1932 et 2739 du 10 juin 1932

- Guillaume Le Roux, né le à Trébrivan, jésuite, grand-oncle de La Tour-d'Auvergne

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- personnes en âge de communier

- « Les escailleurs ardennais au pays d'Arvor », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- François Le Cann, né le à Kervern en Pleyben ; par la suite, il fut recteur de Brasparts, puis archiprêtre de Châteaulin jusqu'à sa mort survenue le .

- « Lothey : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Pleyben) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Histoire de Lothey Landremel (Bretagne », sur infobretagne.com (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjzgJv9-8faAhWBshQKHSdCDY8Q6wEIMzAC#v=onepage&q=Lou&f=false

- Jean-Marie Lannou, né le à Plouhinec, devint en 1850 recteur de Clohars-Carnoët, puis en 1858 de Baye et mourut en 1889 à Pont-Croix

- Camille Vallaux, "La Basse Bretagne. Étude de géographie humaine", 1905

- http://diocese-quimper.fr/images/stories/bibliotheque/pdf/pdf-Couffon/LOTHEY.pdf

- Yves-Marie Fagot, né en 1846 à Landivisiau, recteur de Lothey-Landremel du à 1898, date à laquelle lui succède Nicolas Billant

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, [ (ISBN 978-2-918135-37-1)]

- Armand Pihoret, « Rapport présenté au conseil général du département par M. Armand Pihoret, préfet du Finistère », Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère, (lire en ligne, consulté le ).

- Yves Vasselet, séminariste, né le à Lothey, caporal au 89e régiment d'infanterie, mort des suites de ses blessures dans l'ambulance le à Suzanne (Somme)

- ACAM-MEMORIAL, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- http://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/chateaulin/resistance-hommage-aux-maquisards-de-penarpont-17-05-2012-1705956.php.

- Né le à Paris, apprenti-boulanger à Kerfeunteun.

- « Maitron », sur univ-paris1.fr (consulté le ).

- « Résistance. Des descendants canadiens à Penarpont », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Marcel Milin, né le à Châteaulin, lieutenant FTPF, chef du maquis de Penarpont-Beuzit-Keralliou, incarcéré à Quimper, puis au Château-Rouge à Carhaix, siège de la Gestapo où il fut torturé. Son corps n'a jamais été retrouvé, voir Memorialgenweb.org - Marcel MILIN.

- https://www.ouest-france.fr/nous-etions-des-ados-de-la-resistance-1854520.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Liste des Maires de Lothey », sur http://www.archives-finistere.fr/guide-des-communes-lothey-lotei.

- Yves Le Sanquer, né le à Châteaulin, décédé le à Kergadaël en Lothey

- François Le Douguet, né le à Lothey, décédé le à Lothey

- Yves Gourtay, né le à Troguyon en Lothey, décédé le à Troguyon en Lothey

- Roland Gouzarch, né le à Lothey, décédé le à Lothey

- Jacques Mocaër, né le à Lothey, décédé le à Lothey

- Jean-Marie Paugam, né le à Kerrincuff en Lothey, décédé le au moulin du Duc à Cast

- Jean Kerriou, né le à Pleyben, décédé le à Lothey

- Joseph Le Jollec, né le au manoir de Lanvéguen en Gouézec, décédé le à Lothey

- François Le Jollec, né le à Gouézec, décédé le à Lothey

- Yves Bouzard, né le à Gouézec, décédé après 1874

- Yves Louis Marie Le Jollec, né le 25 mars 1846 à Lothey, décédé le à Lothey

- Jean Laurent Bozec, né le à Saint-Coulitz

- Joseph le Jollec, né le à Kergadaven en Lothey, décédé le à Lothey

- Joseph Le Jollec, né le à Lothey, décédé en 1947

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-maire-de-lothey-faire-avancer-le-village-2857578

- « Aurélie Macaclin élue maire de Lothey, vendredi soir », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Comité des Fêtes de Lothey », sur Site internet du Comité des Fêtes de Lothey.

- « Comité des Fêtes de Lothey », sur Site internet du Comité des Fêtes de Lothey.

- « Comité des Fêtes de Lothey », sur Page youtube du Comité des Fêtes de Lothey.

- http://croix.du-finistere.org/commune/lothey.html

- https://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/9eafeb30aafe96eb81f07c776add486b.pdf

- François Ménez, « Jakez Riou », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- consultable https://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/9eafeb30aafe96eb81f07c776add486b.pdf

- « installation du Terrain multisports de Lothey », sur 3R Playground - terrains multisports, (consulté le ).

- « Bibliothèque. Affluence à l'ouverture », sur Le Télégramme, .