Lennon (Finistère)

Lennon [lɛnɔ̃] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Lennon | |

Mairie-poste. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay |

| Maire Mandat |

Jean-Luc Vigouroux 2020-2026 |

| Code postal | 29190 |

| Code commune | 29123 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lennonnais |

| Population municipale |

778 hab. (2020 |

| Densité | 34 hab./km2 |

| Population agglomération |

6 685 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 11′ 30″ nord, 3° 53′ 52″ ouest |

| Altitude | Min. 27 m Max. 151 m |

| Superficie | 22,94 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Pleyben - Châteaulin (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Briec |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Situation, relief et hydrologie

Lennon est sise dans le centre du département du Finistère, entre les monts d'Arrée, plus au nord, et les montagnes Noires, au sud. Le finage communal est délimité au sud par l'Aulne canalisé (canal de Nantes à Brest), à l'est par le Ster Goanez, affluent de rive droite de l'Aulne, à l'ouest par un autre affluent de rive droite de l'Aulne qui conflue avec celui-ci au niveau du pont de Ty Men. Le territoire communal, globalement en pente vers le sud, est compris entre 152 mètres (dans le nord-ouest du finage communal, au sud du hameau de Chelvest) et 29 mètres d'altitude (dans la vallée de l'Aulne, au niveau du pont de Ty Men) ; le bourg, situé sur le plateau, est vers 125 mètres d'altitude.

La commune présente un aspect de bocage avec un habitat rural dispersé entre de nombreux hameaux et fermes isolées.

L'Aulne en crue au pont de Ty Men ().

L'Aulne en crue au pont de Ty Men (). Le canal de Nantes à Brest (Aulne canalisée) au niveau de l'écluse de Nénez en période de fortes eaux.

Le canal de Nantes à Brest (Aulne canalisée) au niveau de l'écluse de Nénez en période de fortes eaux. L'écluse de Nénez (écluse n°223).

L'écluse de Nénez (écluse n°223). La maison éclusière de Nénez.

La maison éclusière de Nénez.

Transports

Le canal de Nantes à Brest n'est plus navigable et l'ancienne voie ferrée à voie étroite du Réseau breton allant de Carhaix à Châteaulin, ouverte en 1904 et fermée en n'existe plus (Lennon possédait une gare, située au nord du hameau de Ty Blaise) ; la commune est traversée par la route nationale 164, aménagée en voie express, allant de Châteaulin à Montauban-de-Bretagne, en direction de Rennes, la commune étant desservie par l'échangeur de Ty Blaise.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressortit au type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Plonevez-du-Faou », sur la commune de Plonévez-du-Faou, mise en service en 1988[7] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,7 °C et la hauteur de précipitations de 1 143,7 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 32 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 12 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Lennon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17] - [18].

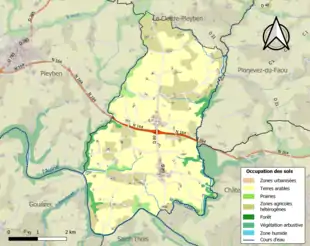

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (93,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (93 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (65,4 %), zones agricoles hétérogènes (23,1 %), prairies (4,6 %), forêts (4,5 %), zones urbanisées (2,4 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Histoire

Étymologie et origines

En breton lenn signifie « étang ». Selon Joseph Loth, le nom proviendrait peut-être de saint Nonna, mais plutôt de sainte Nonne, deux saints souvent confondus et tous les deux honorés en plusieurs endroits du Finistère (sainte Nonne est aussi honorée par exemple à Dirinon et un lieu-dit "Lannon" existe à Bannalec)[21]. Une autre hypothèse, émise entre autres par Taldir Jaffrennou, avance l'idée que le mot "Lennon" proviendrait du breton lan qui signifie « petit monastère » ou « ermitage ».

Le nom de la paroisse s'écrivait Lemnon en 1217, Lennon dès 1330[22].

Antiquité

Une stèle gauloise en grès, datant de l'Âge du fer, a été trouvée à Kergoniou et représente une divinité à deux têtes adossées, peut-être symbolisant la vie et la mort. Elle se trouve au « Musée départemental breton » de Quimper.

La stèle gauloise à deux têtes adossées trouvée à Lennon.

La stèle gauloise à deux têtes adossées trouvée à Lennon.

Moyen Âge

Lennon est issu du démembrement de la paroisse de l'Armorique primitive de Pleyben. La paroisse dépendait de la châtellenie de Châteaulin et de l'évêché de Cornouaille[22].

Une motte féodale est encore visible à l'est du hameau de Kérezec.

Claude Mahé, écuyer, seigneur de Quermorvan [Kermorvan], de Kerovant, de Pradenou, de Berdouaré, etc. est confirmé par lettres patentes du roi de France dans ses titres de noblesse en [23].

Les recteurs de Lennon sont connus depuis 1366, année où Jean an Bolaës, de Pont-Croix, cède sa cure à Guillaume Kaër, de Quimper. Le livre d'Yves Chaussy, moine bénédictin à la cure de Lennon, Une paroisse bretonne Lennon, publié en 1953, fournit la liste de tous les prêtres connus de Lennon depuis le Moyen Âge[24].

Époque moderne

En 1593, pendant les guerres de la Ligue, des paysans de Landeleau, de Cléden, de Spézet, de Loqueffret, de Lennon et de plusieurs autres bourgs participèrent au siège du château du Granec en Landeleau alors tenu par le brigand Guy Éder de la Fontenelle, qui en tua environ huit cents[25].

Selon Yves Chaussy, en septembre et octobre 1741, une épidémie de dysenterie provoque de nombreux décès à Lennon (52 décès sont enregistrés pendant ces deux mois). L'épidémie de fièvre typhoïde propagée depuis Brest par l'escadre du comte de la Motte provoque en 1758 70 décès à Lennon, mais c'est une épidémie de nature non précisée survenue en 1786 qui provoqua le plus de décès (12 décès enregistrés dans la paroisse cette année-là)[24].

Tout au long du XVIIIe siècle, la famille de La Sauldraye[26], seigneurs de Kergoniou tentèrent d'imposer leur droit de prééminence qui leur était contesté[22]. Jean-Baptiste Ogée a décrit ainsi Lennon à la fin du XVIIIe siècle :

« Son territoire, plein de vallons et de montagnes, renferme des terres labourables, des prairies, des terres incultes et stériles, et des landes, dont on pourrait cependant tirer un parti avantageux si on les cultivait[27]. »

Selon Louis Charpentier, dans une monographie intitulée "De Funnay à Ty Mur. Mémorable aventure d'Escailleurs ardennais qui s'en furent au pays d'Armor, exploiter les pierres d'ardoises", vers 1777 des Ardennais, venant principalement de la région de Fumay, vinrent trouver du travail dans les ardoisières de la vallée de l'Aulne, apportant avec eux l'art de mieux tailler l'ardoise. Dans l'impossibilité de trouver leur lieu réel d'origine, P.-A. Limon les surnomme "Parisiens" dans son livre "Usages et règlements locaux en vigueur dans le Finistère" publié en 1857, et les ardoises bretonnes furent surnommées "parisiennes". Cette immigration concerna principalement les communes de Port-Launay, Châteaulin, Lopérec, Saint-Coulitz, Pleyben, Lothey, Gouézec, Lennon, Spézet, Motreff, Châteauneuf-du-Faou et Saint-Goazec. Les noms de famille se sont transformés au fil du temps : les Waslet sont devenus Voachelet, Les Lefèvre sont devenus Lefeuvre, les Bouchy Bouché, etc[28]..

Le XIXe siècle

En 1843, A. Marteville et Pierre Varin, continuateurs d'Ogée, recensent, pour une superficie totale communale de 2 277 ha, 1 182 ha de terres labourables, 164 ha de prés et pâtures, 37 ha de bois, 104 ha de vergers et jardins, 648 ha de landes et incultes. La commune possède alors, outre l'église paroissiale, trois chapelles (celle de Kernac'hguen dans la partie sud de la commune ; celle de Sainte-Barbe, dans sa partie nord-ouest ; celle de Saint-Nicolas, tout près du canal de Nantes à Brest) et six moulins à eau (dont ceux de Sainte-Barbe, Kerivin, Botdoa et Kergoniou). Les auteurs ajoutent : « L'agriculture est peu florissante dans cette commune, où l'on connaît à peine les prairies artificielles ; l'avoine cependant est l'objet d'un assez fort commerce, on en exporte pas moins de 15 à 20 000 hectolitres par an. On fait quelques élèves [élevages] de chevaux ; malheureusement les cultivateurs préfèrent encore les étalons du pays à ceux des haras »[29].

En 1861, le Conseil général du Finistère accorde une subvention de 5 000 francs à la commune de Lennon pour la reconstruction de son église paroissiale et une autre subvention de 2 500 francs en 1872 pour la reconstruction de son presbytère[30]. Le même Conseil général refuse en 1872 la création, demandée par le Conseil municipal, d'une foire à Lennon car « la multiplicité des foires détourne les cultivateurs de leurs travaux » et que « la commune de Lennon se trouve à proximité de celles de Châteauneuf, de Pleyben, de Brasparts, qui possèdent des foires et marchés, où les cultivateurs de Lennon trouvent de faciles débouchés »[31].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Lennon[32] porte les noms de 108 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Jean Gendron[33], caporal clairon au 118e régiment d'infanterie, décédé le des suites de ses blessures à l'hôpital temporaire no 5 d'Amiens (Somme) fut décoré à titre posthume de la Croix de guerre avec étoile de bronze. Huit soldats sont morts sur le sol belge, dont six en 1914 lors de la Course à la mer et les deux autres en 1918 ; deux soldats membres de l'Armée française d'Orient sont morts dans les Balkans, l'un, Yves Miossec[34], décédé en Turquie, et l'autre, Yves Gendron[35], en Macédoine ; un marin, Jean Motreff[36] est mort en mer ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français. Un soldat, Guillaume Ollivier[37] est mort aussi au Maroc en 1914.

L'Entre-deux-guerres

Des jeunes paysans finistériens, notamment 6 familles de Lennon, émigrent pendant la décennie 1920 en direction du Périgord et du sud-ouest de la France ; certains s'installent dans le Périgord, notamment dans le canton de Seyches et dans la région de Monflanquin[38].

L'« auberge rouge » de Ty-Men

En 1938 a lieu aux assises du Finistère à Quimper le procès dit de l'« auberge rouge » qui défraya la chronique en son temps : à la suite de la découverte de deux corps, l'un, celui de Jean-Louis Goïc, ouvrier agricole demeurant à Kerisit en Pleyben, le dans le canal de Nantes à Brest à 500 m en amont de l'écluse de Rosvéguen en Lennon, l'autre celui d'un inconnu semblant d'origine asiatique et surnommé le « marchand chinois » car il était marchand ambulant. Trois hommes dont deux originaires de Lennon (le troisième de Châteauneuf-du-Faou) sont accusés de ces meurtres. Selon une version, ces crimes auraient eu lieu dans l'auberge de Ty-men en pleyben, d'où le nom donné à l'affaire. La rumeur publique attribua aux accusés d'autres disparitions survenues dans la région dans la quinzaine d'années précédentes[39]. Les deux accusés principaux furent condamnés aux travaux forcés l'un Joseph-Marie Créteau à perpétuité, l'autre Jean Cadiou à vingt ans et le troisième Jérôme Maudire à 5 ans de réclusion[40].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Lennon porte les noms de 14 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles, un marin, François Le Saux[41], est mort en mer[32].

Politique et administration

Lennon a fait partie dès 1790 du département du Finistère, du district de Châteaulin devenu arrondissement en 1801 et du canton de Pleiben devenu Pleyben en 1801.

Démographie

Monuments et sites

- Église de la Sainte-Trinité : construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle, elle fut reconstruite en 1862 par l'architecte diocésain Joseph Bigot[46].

- Chapelle Sainte-Barbe : elle fait l'objet d'un programme de restauration soutenu par la Fondation du patrimoine[47].

- Chapelle Saint-Maudez : honorant saint Maudez, elle fut construite au XVIe siècle et restaurée plusieurs fois. Inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1952[48].

- Chapelle Saint-Nicolas : construite au XVIe siècle et restaurée en 1968[49].

Église de la Sainte-Trinité.

Chapelle Saint-Nicolas.  La fontaine située près de la chapelle Saint-Nicolas.

La fontaine située près de la chapelle Saint-Nicolas.

Chapelle Saint-Maudez.

- La maison éclusière de Rosvéguen, où vécut un temps dans son enfance le peintre Jules Noël, présente l'histoire de la partie finistérienne du canal de Nantes à Brest.

- Le chaland Victor, dernier vestige de la batellerie ayant navigué sur le canal de Nantes à Brest, visible au pont de Ti-Men, à la limite des communes de Pleyben, Gouézec et Lennon.

La maison éclusière de Rosvéguen, actuellement réaménagée en « Maison du Canal ». Vers 1825 le peintre Jules Noël (1810-1881) y vécut une partie de son enfance. C'est ici que naquit en 1883, Marie Ambroisine Jourdren, la grand-mère maternelle de Michel Polnareff.

La maison éclusière de Rosvéguen, actuellement réaménagée en « Maison du Canal ». Vers 1825 le peintre Jules Noël (1810-1881) y vécut une partie de son enfance. C'est ici que naquit en 1883, Marie Ambroisine Jourdren, la grand-mère maternelle de Michel Polnareff. Le chaland « Victor », dernier vestige de la batellerie sur le canal de Nantes à Brest, visitable au pont de Ti-Men.

Le chaland « Victor », dernier vestige de la batellerie sur le canal de Nantes à Brest, visitable au pont de Ti-Men.

Voir aussi

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Plonevez-du-Faou - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lennon et Plonévez-du-Faou », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Plonevez-du-Faou - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lennon et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Joseph Loth, Les noms de saints bretons, "Revue celtique", 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6473212x/f164.image.r=Lennon.langFR

- « Lennon : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Pleyben) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Georges Le Gentil, comte de Rosmorduc, "La noblesse de Bretagne devant la chambre de la réformation, 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse", tome 3, 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5586686v/f552.image.r=Lennon.langFR

- Dom Yves Chaussy, "Une paroisse bretonne Lennon", Librairie Saint-Corentin, Quimper, 1953

- Chanoine Jean Moreau, "Histoire de ce qui s'est passé en Bretagne durant les guerres de la Ligue en Bretagne", consultablehttps://books.google.fr/books?id=5bsaAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Landeleau+histoire&source=bl&ots=BihIjQA9DA&sig=AWIpHydgqFXFNb0bTm50wTbz4CY&hl=fr&ei=bb-RTK6fF9jPjAf6tvSbBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB0Q6AEwAziEAg#v=onepage&q=Landeleau&f=false

- Par exemple Joachim-Jérôme de La Sauldraye (1672-1754), seigneur de Brigné et de Kergoniou, voir http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=joachim+jerome;n=de+la+sauldraye

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", Nantes, 1778-1780

- « Les escailleurs ardennais au pays d'Arvor », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- Jean Ogée, A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ei=-GiOVMD8JMrUasHBgbgG&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q=Lennon&f=false

- "Rapports et délibérations du Conseil général du Finistère", 1861, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562885b/f112.image.r=Lennon.langFR et août 1872, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55646502/f370.image.r=Lennon.langFR

- "Rapports et délibérations du Conseil général du Finistère", août 1872, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55646502/f372.image.r=Lennon.langFR

- Memorialgenweb.org - Lennon : monument aux morts

- Jean Gendron, né le à Gouézec

- Yves Miossec, né le à Lennon, marsouin au 57e régiment d'infanterie coloniale, disparu le à Seddhul-Bahr (Turquie)

- Yves Gendron, né le à Lennon, canonnier servant au 21e régiment d'artillerie coloniale, mort de maladie le à l'hôpital de Prilep (Macédoine)

- Jean Motreff, né le à Pleyben, marsouin au 3e régiment d'infanterie coloniale, mort le à bord du Provence

- Guillaume Ollivier, né le à Lennon, marsouin au 9e régiment d'infanterie coloniale du Maroc, mort de maladie le à Casablanca (Maroc)

- Sylvain Le Bail, Cœurs de Breizh. Aux Bretons d'ici et d'ailleurs, Les oiseaux de papier, 2009, (ISBN 2916359311).

- Journal L'Humanité, n° 14275, 18 janvier 1938, Gallica

- Journal L'Humanité, n°14278, 21 janvier 1938, Gallica

- François Le Saux, né le à Lennon, matelot mécanicien à bord du contre-torpilleur Jaguar coulé au large de Dunkerque le .

- [PDF] Maires - Lennon, sur archives.finistere.fr

- « Nécrologie : M. René Le Page ancien maire », Le Télégramme, (lire en ligne).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA29003450

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-sainte-barbe-lennon et https://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6/tous-les-projets-335/detail-chapelle-saint-barbe-a-lennon-3561

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-maudez-lennon

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-nicolas-lennon