Coat-Méal

Coat-Méal [kwat meal] (en breton : Koz-Meal) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Coat-Méal | |

La place de Rohan au centre du bourg. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays des Abers |

| Maire Mandat |

Martial Clavier 2020-2026 |

| Code postal | 29870 |

| Code commune | 29035 |

| Démographie | |

| Gentilé | Coat-Méaliens |

| Population municipale |

1 121 hab. (2020 |

| Densité | 104 hab./km2 |

| Population agglomération |

37 226 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 30′ 31″ nord, 4° 32′ 27″ ouest |

| Altitude | Min. 13 m Max. 88 m |

| Superficie | 10,82 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plabennec |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de la commune de Coat-Méal |

Géographie

Coat-Méal est une commune du Léon, située au nord de Brest et au sud de l'Aber Benoît, proche de la mer d'Iroise. Elle est située à 15 km au nord de Brest et limitrophe de Bourg-Blanc à l'est, de Plouvien au nord-est, de Tréglonou au nord, de Plouguin à l'ouest et de Milizac-Guipronvel à l'ouest et au sud.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ploudalmezeau », sur la commune de Ploudalmézeau, mise en service en 1998[7] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 1 006,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brest-Guipavas », sur la commune de Guipavas, mise en service en 1945 et à 13 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 0,7 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Coat-Méal est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17] - [18].

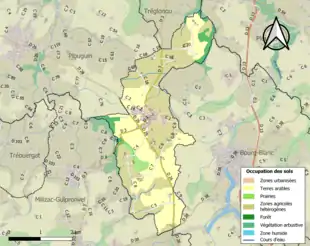

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (91,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (45,6 %), terres arables (42 %), forêts (5,1 %), zones urbanisées (4,9 %), prairies (2,5 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Coetmael[21], Coat Meal en 1173.

Les formes anciennes nous informent bien sur la signification de ce toponyme avec Coat (« bois » en breton) et mael (« noble homme ») qui pourrait être un « bois du Prince » . Mael, prénom breton ayant retrouvé une certaine notoriété, signifiant « Prince, Homme noble ». Une autre forme ancienne est Coz-Mael avec Coz ("vieux-vieille" en breton) et Mael ce qui pourrait donc signifier: la Vieille seigneurie. La forme ancienne du gentilé des habitants Cozméalis semble corroborer cette appellation.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

On retrouve des traces très anciennes d'occupation humaine à Coat Méal. Au début du XXe siècle, dans un champ du hameau de Lesvern, il y avait un magnifique tumulus ayant plusieurs galeries dans lequel ont été retrouvés cinq vases romains de terre cuite et de nombreuses pièces métalliques. Ce tumulus a été arasé et les trésors dispersés.

Un peu plus au sud, sur la hauteur, se trouve le château de Castel Huel posé sur une motte ovale de cinquante mètres par quarante mètres qui domine le bourg actuel de onze mètres. Des fouilles ont permis de découvrir des murs en moellons disposés en lignes régulières et réunis par un mortier jaunâtre ayant toutes les apparences du ciment romain. Dans la partie Est on a trouvé des pierres calcinées et du charbon, laissant croire à la présence possible d'une forge rudimentaire. On a aussi retrouvé une meule romaine et une allée pavée de 142 m de long et 2,50 m de large.

Moyen Âge

Un aveu de 1467 donne à l'église de Coat-Méal le titre d'église pastorale et priorale des sires de Léon. Coat-Méal était en effet une vicomté et un des trois membres de la principauté de Léon ; elle avait une juridiction dont les plaids se tenaient, dès 1488, au manoir de Locmajean, en Plouguin[22]. Coat-Méal aurait été un prieuré donné par Guyomarch IV de Léon à l'abbaye Notre-Dame de Daoulas, puis le siège d'une vicomté] qui fut érigée en 1572 en principauté sous le nom de Léon, pour la Maison de Rohan, titre aujourd'hui porté dans la Maison de Rohan-Chabot, par les fils aînés des ducs de Rohan.

Époque moderne

Aux XVIe siècle et XVIIe siècle, la châtellenie (parfois dénommée vicomté) de Coat-Méal s'étendait sur six paroisses : Coat-Méal (en totalité), la majeure partie de Landunvez et de Plouguin et une petite partie de Porspoder, Plourin et Tréglonou ; la juridiction de cette châtellenie s'exerçait au bourg même de Coat-Méal. La paroisse de Coat-Méal, très petite, était alors totalement enclavée dans celle de Plouguin[23].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Coatméal [Coat-Méal] de fournir 3 hommes et de payer 19 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[24].

Le XIXe siècle

Le le conseil municipal de Coat-Méal et son maire, Yves Arzur, signèrent une pétition demandant l'annexion par leur commune, dont la superficie était toute petite, d'une partie du territoire de la commune voisine de Plouguin peuplée d'environ 500 habitants, plus proche du bourg de Coat-Méal que de celui de Plouguin[25]. Cette annexion est décidée par la loi du [26].

Coat-Méal décrit en 1889

Benjamin Girard écrit ainsi Coat-Méal en 1889 :

« Coat-Méal, naguère une des plus petites communes du Finistère, avec une superficie de 43 hectares, a été récemment agrandie par l'annexion d'une des sections voisines de la commune de Plouguin. Le bourg a une population de 205 habitants. L'église paroissiale est un édifice des XIIIe siècle et XIVe siècle, à l'exception du clocher qui date de 1770. (...)[22]. »

Le XXe siècle

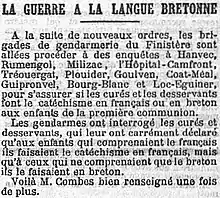

Le comte de Blois, maire de Coat-Méal et conseiller général , fit partie des onze maires qui adressèrent en octobre 1902 une protestation au préfet du Finistère à propos de la circulaire interdisant l'usage de la langue bretonne dans les églises[27].

Économie

Politique et administration

Lieux et monuments

- L'enclos paroissial :

- L'église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs : ancien prieuré et chapelle des ducs de Rohan, elle devint église paroissiale à la fin du XVIIIe siècle. Le porche ouest remonte au XIVe siècle. Le porche sud, voûté en ogive, est un travail du XIe siècle exécuté en pierres taillées en croûte de Kersanton, offre un contraste entre les statues noires du Christ et des apôtres et la couleur rougeâtre des murs et des socles. Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est considérée comme la patronne de la paroisse, d'où la statue de la Mater Dolorosa en chêne et datant du XVIe siècle qui se trouve à l'intérieur, ainsi que plusieurs statues de la Vierge Marie en pierre de kersanton. Le porche est inscrit monument historique par arrêté du .

- Le monument aux morts avec la vigne grimpante (ou plutôt du lierre) sculptée sur son fût. Il porte les noms de 30 personnes mortes pour la France dont 18 pendant la Première Guerre mondiale, 8 pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 pendant la guerre d'Indochine et 1 pendant la guerre d'Algérie[29].

Coat-Méal : l'église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 1.

Coat-Méal : l'église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 1. Coat-Méal : l'église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 2.

Coat-Méal : l'église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 2. Coat-Méal : la façade de l'église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Coat-Méal : la façade de l'église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Coat-Méal : église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, porche, statues 1.

Coat-Méal : église paroissiale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, porche, statues 1. Coat-Méal : église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, trois apôtres du porche.

Coat-Méal : église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, trois apôtres du porche. Coat-Méal : le monument aux morts 1.

Coat-Méal : le monument aux morts 1. Coat-Méal : le monument aux morts 2.

Coat-Méal : le monument aux morts 2.

- Des croix et calvaires : la commune est jalonnée de 10 calvaires et croix érigées pour sanctifier un lieu où se sont produits des évènements du passé[30].

- Le calvaire dit Croaz-ar-Beg-Houarn porte une plaque commémorative en l'honneur de deux résistants FFI de l'« Amicale Violette » morts pour la France : Louis Bourdonnec, chef de section FFI (né le , décédé le ) et Pierre Gourvennec, soldat FFI (né le et décédé le ).

Croix de Castel-Huel (début XVe siècle).

Croix de Castel-Huel (début XVe siècle). Croaz-ar-Beg-Houarn, la plaque commémorative de l'« Amicale Violette ».

Croaz-ar-Beg-Houarn, la plaque commémorative de l'« Amicale Violette ».

- Castel Huel : motte féodale qui date probablement de l'occupation romaine et qui devient fief de la châtellenerie de Coat-Méal jusqu'à la Révolution. « Ollivier du Chastel acquit la terre de Coat-Méal en 1437 » est-il écrit sur le calvaire proche.

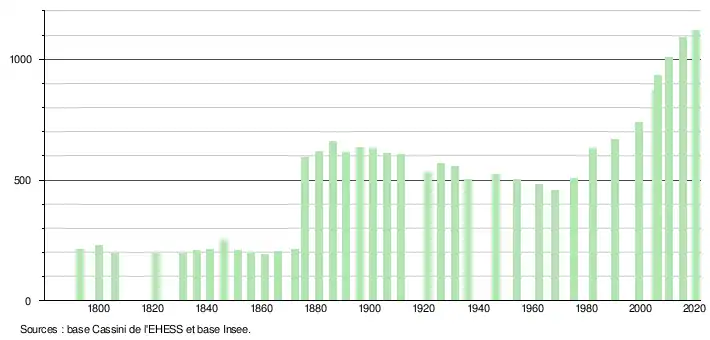

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[32].

En 2020, la commune comptait 1 121 habitants[Note 7], en augmentation de 3,8 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Langue bretonne

L’adhésion à la charte Ya d’ar brezhoneg a été votée par le Conseil municipal le 3 mai 2010.

Personnalités liées à la commune

- Gabriel de Poulpiquet, maire de Coat-Méal de 1945 à 1978.

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Ploudalmezeau - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Coat-Méal et Ploudalmézeau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ploudalmezeau - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Coat-Méal et Guipavas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 64, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f246.image.r=Ploudalm%C3%A9zeau

- Arthur de la Borderie, La vicomté ou principauté de Léon, "Revue de Bretagne et de Vendée", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207871k/f110.image.r=Porspoder?rk=3712464;4

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Abbé François-Marie Calvez, "Coat-Méal : principauté de Léon, prieuré-cure", 1947, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33471606/f49.image.r=Coat-Meal

- J.-B. Sirey, "Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public", 1875, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5546662b/f974.image.r=Ploudalm%C3%A9zeau?rk=8862704;4

- Journal L'Univers, n° du 30 octobre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k711249b/f4.image.r=drennec?rk=858373;2

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- Memorialgenweb.org - Coat-Méal : récapitulatif des inscrits sur les monuments aux morts

- http://www.croix-finistere.com/commune/coat_meal/coat_meal.html

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.