Plonévez-Porzay

Plonévez-Porzay [ploneve pɔʁzɛ] (en breton : Plonevez-Porzhe) est une commune située dans la partie sud du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plonévez-Porzay / Plonevez-Porzhe | |

L'église Saint-Milliau. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay |

| Maire Mandat |

Paul Divanac'h 2020-2026 |

| Code postal | 29550 |

| Code commune | 29176 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plonévéziens |

| Population municipale |

1 787 hab. (2020 |

| Densité | 61 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 07′ 30″ nord, 4° 13′ 12″ ouest |

| Altitude | 90 m Min. 0 m Max. 126 m |

| Superficie | 29,23 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Crozon |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de Plonévez-Porzay |

Géographie

Description

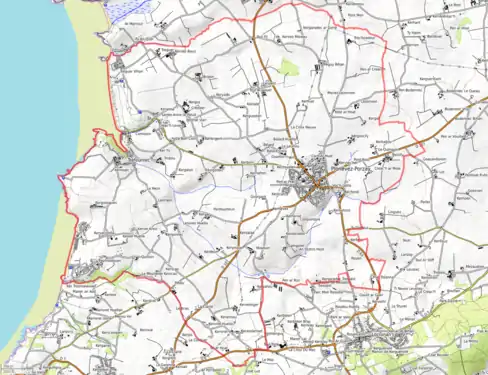

Plonévez-Porzay est une commune littorale de l'Océan Atlantique, située en bordure de la baie de Douarnenez et implantée dans le bassin du Porzay, une cuvette creusée dans les roches tendres de schiste briovérien, bordée par des crêtes appalachiennes (Montagne de Locronan et Forêt du Duc au sud, Bois de Saint-Gildas à l'est, Ménez Hom au nord) dépassant par endroits 250 mètres d'altitude[1].

Les communes limitrophes sont Ploéven et Cast au nord, Quéménéven à l'est et Locronan et Kerlaz au sud.

Les communes proches sont Plogonnec (7 km), Douarnenez (8 km), Plomodiern (10 km), Châteaulin et Quimper (20 km).

Relief et hydrographie

|

Les altitudes au sein du finage communal varient entre 105 mètres (tout à l'est de la commune) et le niveau de la mer ; la pente générale est vers l'ouest en direction du littoral, mais le relief est dans le détail assez bosselé : la vallée du Lapic, un tout petit fleuve côtier, est assez encaissée et traverse la commune, ce cours d'eau passant au sud du bourg et du manoir de Moellien contraste avec les lambeaux du plateau qui atteignent encore 98 mètres d'altitude au nord du dit manoir et encore plus de 60 mètres à proximité du littoral, par exemple en arrière de la plage de Kervel ou plus de 50 mètres près de Tréfeuntec ou encore en arrière de Sainte-Anne-la-Palud.

La commune est limitée par deux autres petits fleuves côtiers, le ruisseau de Ty Anquer au nord sépare Plonévez-Porzay de Ploéven et le ruisseau de Douric-ar-Briant au sud la sépare de Kerlaz.

Le littoral

Le littoral de Plonévez-Porzay est constitué de falaises, constituées essentiellement de schistes avec des intercalations gréseuses datant du briovérien, atteignant jusqu'à une trentaine de mètres d'altitude, formant des pointes (Beg an Ty Garde, Pointe de Tréfeuntec, Beg ar Véchen, Beg ar Garreg) et des plages (Sainte-Anne-la-Palud, Kervel et Trezmalaouen, cette dernière étant toutefois en majeure partie située dans la commune de Kerlaz). Une baie très prononcée, la baie de Tréfeuntec, formée par l'estuaire (pouvant être qualifié de ria) du Lapic, se trouve au sud de la plage de Sainte-Anne-la-Palud et découvre totalement à marée basse. L'Île Salgren, rattachée au continent à marée basse, est la seule de la commune ; petite, mais de relief accidenté, elle s'élève jusqu'à 16 mètres d'altitude et possède des falaises remarquables, surtout côté ouest, face à l'océan.

- Les falaises de Plonévez-Porzay

L'extrémité de la pointe de Beg an Ty Garde.

L'extrémité de la pointe de Beg an Ty Garde. La pointe de Beg an Ty Garde vue du sud depuis le GR 34.

La pointe de Beg an Ty Garde vue du sud depuis le GR 34. Falaises entre la pointe de Beg an Ty Garde et la pointe de Tréfeuntec.

Falaises entre la pointe de Beg an Ty Garde et la pointe de Tréfeuntec. Les falaises entre la pointe de Beg an Ty Garde et la pointe de Tréfeuntec longées par le GR 34.

Les falaises entre la pointe de Beg an Ty Garde et la pointe de Tréfeuntec longées par le GR 34. Le GR 34 entre la pointe de Tréfeuntec et Beg ar Véchen.

Le GR 34 entre la pointe de Tréfeuntec et Beg ar Véchen. Plis redressés à la verticale dans les falaises de Beg ar Véchen vus depuis le nord de la plage de Kerven.

Plis redressés à la verticale dans les falaises de Beg ar Véchen vus depuis le nord de la plage de Kerven.

- L'Île Salgren

L'Île Salgren vue depuis le continent à marée basse.

L'Île Salgren vue depuis le continent à marée basse. L'Île Salgren vue du nord depuis le GR 34 en direction de la pointe de Ty Anquer (en Ploéven).

L'Île Salgren vue du nord depuis le GR 34 en direction de la pointe de Ty Anquer (en Ploéven). Île Salgren : plissements (anticlinal et synclinal) dans les falaises situées à l'ouest de l'île.

Île Salgren : plissements (anticlinal et synclinal) dans les falaises situées à l'ouest de l'île. Falaises et grottes de l'île Salgren.

Falaises et grottes de l'île Salgren. Falaise et grotte de l'île Salgren.

Falaise et grotte de l'île Salgren.

- Les plages de Plonévez-Porzay

Les falaises entre la pointe de Ty an Quer et la plage du même nom (en Ploéven) ; à l'arrière-plan l'île Salgren et la plage de Sainte-Anne-la-Palud.

Les falaises entre la pointe de Ty an Quer et la plage du même nom (en Ploéven) ; à l'arrière-plan l'île Salgren et la plage de Sainte-Anne-la-Palud. Plage de Sainte-Anne-la-Palud : le restaurant et camping des Dunes.

Plage de Sainte-Anne-la-Palud : le restaurant et camping des Dunes. Plage de Sainte-Anne-la-Palud : épave émergeant du sable à marée basse un jour d'amaigrissement de la plage.

Plage de Sainte-Anne-la-Palud : épave émergeant du sable à marée basse un jour d'amaigrissement de la plage. La plage de Kervel vue depuis les falaises de Beg ar Véchen.

La plage de Kervel vue depuis les falaises de Beg ar Véchen. Les plages de Trezmalaouen (en Kerlaz) et de Kervel (en Plonévez-Porzay) vues depuis la pointe de Menez an Aod (en Kerlaz).

Les plages de Trezmalaouen (en Kerlaz) et de Kervel (en Plonévez-Porzay) vues depuis la pointe de Menez an Aod (en Kerlaz). Plage de Kervel : muret de protection contre l'érosion littorale.

Plage de Kervel : muret de protection contre l'érosion littorale. Plage de Kervel, cordon de galets et cabanons.

Plage de Kervel, cordon de galets et cabanons.

Le littoral de la commune est peu propice à l'établissement de ports : aucun n'existe actuellement ; toutefois, par le passé, selon l'abbé Pouchous, des ports très sommaires ont existé : Porze-ar-Zal, Porze Tréfeuntec, Porze Roc'handon, Porze Kerguorguen, Porze Pengarrec, Porze Trezmalaouen, Porze Quariquillou, Porze-ar-Ry ; les trois derniers cités étant situés dans l'actuelle commune de Kerlaz[2]. Un projet de création d'un débarcadère (« il permettrait aux habitants de plusieurs importantes communes de se procurer de riches sables calcaires ») dans l'anse de Tréfeuntec exista en 1869, mais il n'aboutit pas[3].

Des épaves réapparaissent lors d'amaigrissement des plages à la suite des tempêtes hivernales ; il s'agit des restes de bateaux de pêche douarnenistes rachetés après la Seconde Guerre mondiale par des agriculteurs du Porzay qui récupéraient une partie de leur bois pour cuire pommes de terres et betteraves pour leurs porcs. C'est ainsi que réapparaissent des restes du Douarneniste sur la plage de Kervigen, du Trébouliste sur celle de Ty-Anquer, du Mont-Blanc sur celle de Sainte-Anne-la-Palud et du Guy-Mocquet sur celle de Tréfeuntec[4].

Habitat

Des hameaux auraient disparu à une date indéterminée engloutis sous le sable des dunes de Sainte-Anne-la-Palud : trois au moins (Kerdorc'h, Kerdavi, Keranna) et sans doute trois autres (Keryado, Cosquéric, Granne)[5].

L'habitat rural est très dispersé : l'abbé Pouchous a compté en 1888 169 hameaux dans la commune. Le bourg est excentré à la limite sud-est du finage communal, dominant la vallée du Lapic ; il est situé vers 90 mètres d'altitude. Plusieurs lotissements ont été créés à sa périphérie ces dernières décennies.

Le littoral a été pour l'essentiel préservé de l'urbanisation littorale sauf, et en partie seulement, en arrière des plages de Kervel et Trezmalaouen.

Transports

Plonévez-Porzay est au carrefour de la route départementale D 107 (axe Châteaulin - Douarnenez) et de la départementale 63 (axe Quimper - Plomodiern via Locronan et se poursuivant en direction de la presqu'île de Crozon).

Les gares les plus proches sont celles de Quimper et de Châteaulin-Embranchement.

Les aéroports les plus proches sont ceux de Quimper Cornouaille et de Brest Bretagne (aéroport international).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Paramètres climatiques communaux sur la période 1971-2000[6]

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Segal S A », sur la commune de Saint-Ségal, mise en service en 1985[12] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[13] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 122,9 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 16 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[16], à 11,8 °C pour 1981-2010[17], puis à 12 °C pour 1991-2020[18].

Urbanisme

Typologie

Plonévez-Porzay est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [19] - [20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[22] - [23].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[24]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[25] - [26].

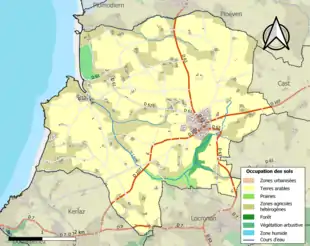

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (96,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (69 %), zones agricoles hétérogènes (24,8 %), zones urbanisées (2,2 %), prairies (1,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,3 %), forêts (1,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,1 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[28].

Histoire

Étymologie et origines

Plonévez signifie ploue nouvelle en breton (nouvelle paroisse), ce nom étant dû à sa création par scission, avant le VIIIe siècle, de la grande paroisse de l'Armorique primitive de Ploéven ; la trève de Kerlaz lui était rattachée. Porzay fait référence à la riche campagne qui s'étend de Saint-Nic à Locronan. Le Porzay était une seigneurie féodale. Au Xe siècle le cartulaire de Quimper nomme la paroisse Vicariuos Plebis Neve in Porzoed. Son nom devint au XIe siècle Porz-Coet (Cour du bois). Par adoucissement il est devenu Porzoed puis Porzoez au XIVe siècle. Ainsi, Plonévez-Porzay signifie en français La nouvelle paroisse de la cour du bois[29].

Dans les archives nous retrouvons aussi : Plebs Nevez Porzoed au XIe siècle, Ploeneueth en 1203, Plebs nova in Porthoed en 1243, Plebs nova in Porzoaez aux alentours de 1330,Ploenevez-Porzay en 1574 et un bénitier en bronze porte une inscription citant Messire Guillaume Vergos, recteur de Plounévet en 1633[30].

Autrefois, le Porzay était recouvert d'une forêt appelée Névet. De cette forêt il ne subsiste plus que Koat Nevet (le Bois de Névet) entre Kerlaz et Plogonnec, Koat an Duc (le Bois du Duc) à l'Est de Locronan, Koat Leskuz à Plomodiern et Koat Barvedel à Ploéven.

Sous l'Ancien régime, le Porzay était constitué de Cast, Locronan, Ploéven, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Quéménéven et Saint-Nic.

Préhistoire

Une cachette contenant 24 lingots de bronze fut trouvée en 1888 au Vieux-Châtel et une hache plate, en bronze également, au village de Nergoz[31].

Des tombes à coffre (surnommés "tombes des korrigans") datant de l'âge du bronze ancien, d'une longueur de 1m20 sur 0m70 de large, émergent du sable en avant de l’Île Salgren, côté Ty Anquer [donc en Ploéven], par marée très basse (4 dalles verticales recouvertes d'une autre). Il s'agit de sépultures individuelles renfermant un corps en position recroquevillée[32].

Antiquité

« Ce pays de Porzay (car il faut remarquer que la dénomination de Porzay s'applique dans les anciens actes à un territoire beaucoup plus étendu que celui de la paroisse de Plonévez-Porzay), lors de l'invasion romaine, avait du à sa position retirée de rester le dernier refuge des druides, ennemis acharnés de la domination étrangère. Dans leurs différentes révoltes ils y concentrèrent leurs forces et l'histoire raconte que les derniers rebelles furent écrasés à peu de distance, dans les montagnes d'Argol. Néanmoins les Gallo-Romains s'établirent tout au long de la baie de Douarnenez et, aujourd'hui encore, on y rencontre, à chaque pas, les traces de leur passage »[33].

Par exemple le sanctuaire de Sainte-la-Palud a été érigé à l'emplacement d'un ancien temple païen. Des substructions gallo-romaines ont été découvertes à Camézen en Plonévez-Porzay[34] et des vestiges d'une ancienne saunerie et d'un hypocauste à Tréfeuntec[35]. En 1931, en démolissant un talus, un agriculteur de la commune trouva deux vases très bien conservés, datant de l'époque gallo-romaine[36].

D'autres substructions gallo-romaines ont été identifiées à plusieurs endroits le long du littoral, notamment au niveau des plages du Ris et de Trezmalaouen (désormais en Kerlaz). Le tracé d'une voie romaine venant du bourg actuel de Plonévez-Porzay, passant près du manoir de Moëllien, puis par le hameau de Kerstrat, avant d'aboutir à la plage du Ris a été retrouvé[37].

Moyen Âge

Selon la légende, saint Thégonnec aurait débarqué à Tréfeuntec où il aurait été mal accueilli.

Le Porzay formait au haut Moyen Âge le pagus Porzoed, un pays historique, c'était un pagus ; c'est-à-dire une subdivision administrative de la Cornouaille[38].

Après avoir dépendu de la paroisse de l'Armorique primitive de Ploéven, la "paroisse nouvelle" (comme son nom l'indique en breton) de Plonévez-Porzay fut créée dès le Haut Moyen-Âge[39].

Le fief de Kéménet [Quéménet][40] comprenait alors les paroisses de Saint-Nic, Plomodiern, Ploéven, Plounevez [Plonévez-Porzay] et une partie de Locronan, ainsi que Penhars[41].

La seigneurie du Vieux-Châtel (ou Coz-Castel) et Coëtanezre (Coëtanezre est en Ploaré) appartint depuis le Xe siècle ou le XIe siècle à la famille éponyme ; le plus connu de ses membres fut Guy du Vieux-Chastel, décédé en 1266 ou 1267, connu aussi sous le nom de Guy de Plounévez, évêque de Cornouaille[42]. Cette famille fut fondue par mariage dans celle de Quélen à la fin du XIVe siècle par le mariage d'Aliette du Vieux-Châtel avec Éon de Quélen. La famille de Quélen était présente aux réformations et montres de l'évêché de Cornouaille entre 1427 et 1543 (y représentant les paroisses de Duault et Plonévez-Porzay), et fut reconnue en 1669 d'ancienne extraction chevaleresque ; en 1512 un sieur de Quélen est attesté comme baron et seigneur de Locquenvel en Duault, du Vieux-Châtel en Plonévez-Porzay, etc[43]. Cette seigneurie passa ensuite aux mains de la famille de Lannion, puis dans celles de la famille de Pontcallec en raison du mariage en 1649 de Renée-Françoise de Lannion avec Alain de Guer, marquis de Pontcallec, puis dans celles des Le Seneschal de Carcado[44] et enfin, toujours par mariage dans celles de Guy-Marie de Lopriac (1721-1764), baron du Vieux-Châtel[45], lequel vendit la terre et la seigneurie à Charles-Marc Halna (1691-1755) en 1740, lequel fut seigneur du Fretay, chevalier, baron du Vieux-Châtel et de Coëtanezre, de même que son fils Jacques François Halna du Fretay (1735-1805)[46] La tradition rapporte que ce château fut saccagé et brûlé à une date inconnue, quelques ruines en subsistent[2]. En 1832 Marie Fidèle Halna du Fretay (1771-1848) fit construire un nouveau château, agrandi en 1884 par Maurice Halna du Fretay (1835-1901)[45]. [Le Vieux-Châtel est désormais dans la commune de Kerlaz].

La famille de Moëlien était seigneur du dit-lieu était seigneur du dit-lieu et elle aussi présente aux réformations et montres de l'évêché de Cornouaille et reconnue d'ancienne extraction chevaleresque[47], de même que la famille de Névet[48].

La famille de Névet fit construire au XVe siècle le château de Lézargant, situé dans la trève de Kerlaz alors dépendante de Plonévez-Porzay et dont il ne reste rien. On a seulement découvert à la fin du XIXe siècle des vestiges souterrains portant des marques de tâcherons[49].

Les Guerres de la Ligue

Lors des Guerres de la Ligue, en décembre 1593, après avoir saccagé la ville du Faou, « pendant quinze jours, les paroisses de Châteaulin, Plomodiern, Plounévez (Plonévez-Porzay), Quéménéven, Locronan, furent en quelque sorte saignées à blanc par une soldatesque effrénée. Les brigands "raflèrent" tout ce qu'ils rencontrèrent, ne laissant après eux "que ce qui était trop chaud ou trop pesant" ». Ces troupes de soldats brigands étaient commandées par Anne de Sanzay de la Magnane, capitaine du duc de Mercœur, qui avait obtenu la permission de passer avec ses troupes par Châteaulin[50]. Le prédicateur Julien Maunoir prêcha une mission à Plonévez-Porzay en 1659[51].

Le manoir et la famille de Moëllien aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle

Le manoir de Moëllien est reconstruit en 1642 par Nicolas de Moëllien selon une architecture qui s'inspire encore pour partie du style gothique, mais aussi pour partie du style classique à la française. Selon la tradition (non confirmée historiquement) Guy de Moëllien aurait participé en 1683 à la bataille de Vienne sous les ordres du roi de Pologne Jean Sobieski.

Une de ses descendantes, Thérèse de Moëllien (1759-1793) fut la maîtresse du marquis de La Rouërie et participa activement aux activités antirévolutionnaires. Elle fut guillotinée à Paris le . Le manoir fut alors pillé et vendu comme bien national, mais fut par la suite racheté par Guy de Moëllien[52].

Moulins et meuniers

Roger Garrec résume ainsi son article sur "Moulins et meuniers de Plonévez-Porzay au XVIIIe siècle" :

« Les moulins ont occupé dans la vie quotidienne de nos ancêtres une place originale, à une époque où la nourriture était faite surtout de pain de seigle, de bouillie d’avoine et de crêpes de blé noir. Avant 1789, ces moulins étaient propriété des seigneurs; domaniers et fermiers y étaient assujettis. Des neuf moulins de Plonévez-Porzay, seuls ceux de Moëlien, de Névet et de Tréfeuntec étaient de bon rapport. Le montant de la dot que les meuniers de ces trois moulins assuraient à leurs enfants révèlent leur réelle aisance. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’évolution est sensible. Certains domaniers rachètent le droit de suite, contre une petite rente annuelle, pour suivre le moulin de leur choix. D’autres rachètent le moulin lui-même. Sur les neuf moulins qui tournent encore en 1789, seuls trois, dont celui de Moëlien, seront vendus comme biens nationaux. Tous reprendront leur activité au XIXe siècle, mais aucun moulin neuf ne fut créé[53]. »

Plonévez-Porzay au XVIIIe siècle

En 1685 une confrérie du Saint-Rosaire fut fondée dans l'église paroissiale de Plonévez-Porzay. Une autre confrérie, celle de Saint-Michel, a également existé à cette époque[54].

La seigneurie de Kergaradec était une sergentise féodée[Note 7] pour les paroisses de Cast, Quéménéven, Plonévez-Porzay et Locronan-Coatnevet, selon des aveus de 1735 et 1752[55].

Un arrêt du Conseil du roi en date du , « portant règlement pour les Toiles à voiles qui se fabriquent à Lokornan, Poulan, Plonevez, Porzay [Plonévez-Porzay], Mahalon, Melard, Plomodiern, Ploveren, Saint-Nie, Cast, Quemeneven, Guengat et autres lieux des environs en Bretagne » ordonne « que les dites Toiles feront marquées aux deux bouts des noms et demeures des fabriquans, ou de ceux qui font fabriquer» et « marquées comme deffus de la marque du bureau [des toiles] »[56]. Vers le milieu du XVIIIe siècle on dénombrait 150 métiers à tisser à Locronan, 55 à Plonevez-Porzay, 36 à Quéménéven, 30 à Cast, 24 à Guengat, 20 à Ploéven, etc[57]...

La « maladie de Brest » (le typhus) gagna en la presqu'île de Crozon et dans les premiers jours de mars se répandit dans la subdélégation du Faou. « Le il a déjà envahi Ploumodiern, Ploéven, Plounévez-Porzay [Plonévez-Porzay], Locronan, Saint-Nic, Dinéaud. Le chirurgien envoyé dans cette région compte déjà 73 morts et 100 malades à Plounévez-Porzay, 117 morts et 127 malades à Ploumodiern, 35 morts à Ploéven »[58].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plounevez-Porzay [Plonévez-Porzay] de fournir 30 hommes et de payer 196 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[59].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plonévez-Porzay en 1778 :

« Plounévez-Portzai ; sur la route de Quimper à Brest, par Lanvaux [erreur, en fait par Lanvéoc ] ; à 3 lieues ½ au nord-ouest de Quimper, son évêché ; à 41 lieues de Rennes et à 2 lieues de Châteaulin, sa subdélégation et son ressort. On y compte 2 200 communiants[Note 8], y compris ceux de Kerlas, sa trève. La cure est à l'Ordinaire. Ce territoire, borné au nord et à l'est par les montagnes de Ménéham [ Ménez-Hom ], et à l'ouest par la mer, offre à la vue des terres bien cultivées, des prairies et des landes. (...)[60] »

La paroisse de Plonévez-Porzay était divisée en quatre sections correspondant probablement à des frairies : Carturen-ar-Gorré, Carturen Kerléanou-Kerléol, Carturen Troc'hano et Carturen Troc'Hoat[2].

Révolution française

La loi du porte création de la nouvelle paroisse de Plounévez [Plonévez-Porzay], dont les limites sont modifiées par rapport à l'ancienne (« sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à celle de Locronan » ; par contre la nouvelle paroisse inclut certains hameaux qui dépendaient jusque-là de Cast ou de Quéménéven), mais « qui conservera comme succursale Kerlaz »[61].

Mathurin Le Maître, recteur entre 1764 et 1811, assermenté, influença de nombreux autres prêtres des environs, qui prêtèrent également le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. Par contre Ignace Le Garrec, né le à Kerzoualen en Plonévez-Porzay, vicaire à Kerlaz, fut prêtre insermenté en 1791, refusant de prêter le dit serment, emprisonné en 1793 et déporté sur les pontons de Rochefort[62]. Il devint par la suite recteur de Ploéven en 1803 et mourut en 1814[63]. Un vitrail de l'église paroissiale Saint-Germain de Kerlaz les représente, ainsi que le Père Maximin (Corentin L'Helgouarc'h[64]) et les abbés Charles Le Gac[65] et Alain Le Floc'h[66], également originaires de Plonévez-Porzay, refusant de prêter serment à la Constitution civile du clergé[67].

Yves Le Gac, né le à Plonévez-Porzay, avocat, fut l'un des 26 administrateurs du Finistère guillotinés à Brest le 3 prairial an II () pendant la Terreur[68].

Le XIXe siècle

Le Journal des débats politiques et littéraires, reprenant un article publié dans le journal l'Armoricain, écrit en 1836 qu'à Plonévez-Porzay « il y a dans cette commune une chapelle dédiée à sainte Anne qui, pendant tout le mois d'août, attire, dans un endroit ordinairement désert, une population considérable, pour laquelle s'établissements de nombreux restaurans [restaurants] campagnards, et où s'élèvent plus de 150 tentes destinées à coucher les pèlerins. Le dernier dimanche du mois il en vient de toutes les parties de la Bretagne de 50 à 60 000. On prétend même que l'an dernier le nombre s'est élevé à 70 000. Et bien cette commune, qui dépend il est vrai d'un arrondissement où se donne rarement une impulsion progressive, n'a pas eu l'idée d'établir le moindre octroi, ni le plus léger droit de place ! Que d'améliorations elle aurait pu faire cependant , si ces droits de place y existaient depuis seulement quelques années ! Mais non l'Église seule sait profiter de ces nombreux pèlerinages ; et le conseil municipal ne comprend pas, et on ne lui fait pas comprendre, qu'il est pauvre par sa faute. Qui s'en étonnerait, du reste, en apprenant qu'il a voulu longtemps que la rétribution de l'instituteur de la commune ne fut que de deux sous et demi par mois, et qu'il a fallu suer sang et eau pour lui faire augmenter cette contribution ridicule »[69].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plonévez-Porzay en 1845 :

« Plounévez-Portzai (sous l'invocation de saint Méliau, prince breton) : commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, y compris sa trèveKerlas ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Kerveau, Penarcréac'h, Briden, Penfrat, Trevigodou, Beslars, Kerioret, Ry-Kerandarinet. Superficie totale : 5 807 hectares, dont (...) terres labourables 2 470 ha, prés et pâturages 296 ha, bois 640 ha, vergers et jardins 41 ha, landes et incultes 896 ha, mares, douves et canaux 147 ha (...). Moulins à eau de Tréfentec, de Kerriar, de Moëlien, de Kerscao, de Tréséol, du Pont. Plounévez signifie (...) "nouvelle paroisse" ; le nom de Portzai, ajouté à celui de Plounévez pour le distinguer des autres paroisses du même nom, vient de ce que celle-ci faisait partie jadis du pays de Portzai. (...) On a dit aussi que le nom primitif aurait été Plounévet, et que ce nom, la paroisse l'aurait emprunté à la vaste forêt de Névet, située sur son territoire (...). Nous croyons cette opinion erronée (...). Plusieurs petits ports , situés sur la baie de Douarnenez, existent en cette commune : ce sont Tréguer, Tréfentec et Rohardou. L'église de Plounévez (...) est aussi sous l'invocation de saint Étienne. (...). On fait remonter la construction de cet édifice à l'année 1104. »

« Outre cette église, il y a en Plounévez-Portzai trois chapelles : la principale, dite Sainte-Anne-de-la-Palue est une jolie nef (...), la chapelle de Kerlas est grande, irrégulière, mais surmontée d'une belle flèche qui n'a pas moins de 40 mètres d'élévation. Cette nef a été construite de 1572 à 1602, ainsi que l'attestent plusieurs dates. La fête principale a lieu le jour de la Pentecôte ; on y vient pour être débarrassé des maux de tête. La chapelle de Notre-Dame-de-la-Clarté est plus récente que les deux autres : elle n'a été érigée qu'en 1739. Sa fête patronale a lieu le second dimanche de septembre. (...) Outre ces chapelles, il y en avait deux autres qui ont été détruites pendant la Révolution : la chapelle Saint-Michel était située près du bourg et celle de Saint-Even avait été construite dans la forêt de Névet. Jadis la paroisse était divisée en quatre sections; dites carturennou, qui votaient chacune leurs impôts. Ces quatre sections se nommaient Ar-Gorré, Troc'hano, Troc'hoat et Kerléol. La trève Kerlas jouissait du privilège d'enterrer ses habitants dans un cimetière particulier ; elle a continué jusqu'à ce jour d'avoir ce lieu particulier de sépulture. (...) »

« Cette commune exporte une quantité considérable de produits agricoles. M. le recteur Pouchous (...) en a fait un aperçu (...) [qui] porte les exportations principales à 3 000 quintaux métriques d'avoine, 1 000 de seigle, 1 500 de blé noir, 1 000 de blé froment, 1 500 de pommes de terre, 350 de beurre, 800 bœufs, 600 veaux, 200 moutons, 200 000 litres de lait, 20 000 couples de poulets, 3 000 douzaines d'œufs, etc.. Il y a foire le troisième lundi après Pâques et le lundi qui suit le dernier dimanche du mois d'août. Ces deux foires se tiennent dans les palus de Sainte-Anne. On parle le breton[70]. »

En 1852, J.-M.-P.-A. Limon indique que les habitants de Plonévez-Porzay coupent tous les ans, conformément aux décisions du conseil municipal les « herbes marines » (goémon)[71]. Les paysans proches du littoral avaient aussi l'habitude de draguer avec des sennes à mailles fines tirées sur les plages et ramassant crevettes, poissons, limon, sable, varech, le tout accumulé formant comme un tissu imperméable capturant les moindres larves : « Je sais un paysan aux environs de Plonévez-Porzay qui se vantait certain jour d'avoir empli de ce fretin cinquante barriques : du fumier pour ses terres ! »[72].

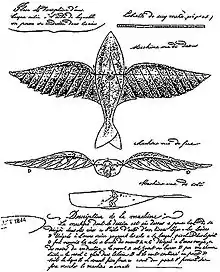

Jean-Marie Le Bris, alors capitaine de La Coquette, un bateau basé à Douarnenez et assurant des liaisons maritimes entre Douarnenez et Brest, a décollé, un dimanche matin de , de la plage de Tréfeuntec (la proximité de la plage de Sainte-Anne-la-Palud constituait un terrain d'expérience idéal et un fermier du hameau de Tréfeuntec avait consenti à lui louer une grange) à bord de son "Albatros" (son "oiseau artificiel", fait de bois et de toile, avait l'aspect d'un grand albatros de 15 mètres d'envergure). Grâce à cette "barque ailée", qu'il avait lui-même conçue, il a plané à une hauteur d'une centaine de mètres sur une distance d'environ deux cents mètres[73].

Le le navire anglais Eliza, de Guernesey, chargé de d'environ 240 tonneaux de charbon de terre, venant de Newcastle et à destination de Lorient, fut jeté à la côte sur la grève de Trezmalaouen. Le capitaine et cinq matelots périrent, le second et deux matelots furent sauvés[74]. Le le canot de pêche Étoile du Nord, de Douarnenez, fut lors d'une tempête renversé par une lame dans l'anse de Tréfeuntec et quatre hommes de l'équipage se noyèrent, seul le patron réussissant à se sauver, cramponné à son embarcation jetée sur la plage[75].

En 1876 à Plonévez-Porzay, les prêtres s'emparent des bulletins de vote aux noms des candidats républicains et les déchirent[76].

Une épidémie de choléra survint en 1886 dans le hameau de Tréfeuntec et se propagea dans les hameaux voisins, faisant en tout 15 malades dont 10 moururent. « L'ivrognerie et la malpropreté des maisons est signalée par le maire. La terre battue, qui sert de plancher aux maisons et de lieux d'ébats aux cochons, est le réceptacle de toutes sortes d'ordures croupissant dans la boue que transportent les sabots »[77].

Benjamin Girard décrit en 1889 Plonévez-Porzay comme étant une des plus riches communes de la région ; la population agglomérée dans son bourg est alors de 331 habitants pour une population totale de 3 032 habitants. La chapelle de Kerlaz a été récemment (en 1874) érigée en paroisse indépendante. Selon cet auteur, le grand pardon de Sainte-Anne-la-Palud attire alors chaque année, le dernier dimanche d'août, environ cent mille pèlerins[78].

L'abbé Pouchous a rédigé en 1894 une "Monographie de la paroisse de Plounévez-Porzay" consultable sur un site Internet[2].

La Belle Époque

En , il fallut enfoncer les portes de l'église paroissiale de Plonévez-Porzay et de la chapelle de sainte-Anne-la-Palud pour pouvoir procéder aux inventaires, « les portes ayant été enfoncées au milieu des cris de : « À bas les crocheteurs ! » et du tocsin »[79]. Une première tentative d'inventaire avait eu lieu en , mais avait échoué en raison de l'opposition du clergé, du conseil de fabrique et d'« un très grand nombre d'hommes et de femmes représentant toutes les maisons chrétiennes de Plonévez-Porzay »[80].

Plonévez-Porzay est relié au réseau téléphonique à partir du [81].

En , Hippolyte Le Floch, maire de Plonévez-Porzay, refusa de procéder à l'installation des institutrices laïques nommées en remplacement des religieuses des Filles du Saint-Esprit en vertu de la loi sur les congrégations. « Le commissaire spécial de Quimper, assisté de dix gendarmes, a fait procéder, sur la requête de l'inspecteur primaire de Châteaulin, à l'expulsion des Sœurs. Cette expulsion n'a d'ailleurs pas été sans provoquer quelques manifestations. Des hommes postés dans le clocher sonnèrent le tocsin, les partisans des Sœurs, au nombre de 350, crièrent : « Vivent les Sœurs ! » et on dut enfoncer les portes du couvent. Le commissaire de police mit alors la main sur l'épaule de chacune des cinq Sœurs qui sortirent après avoir lu une protestation. Le curé de Plonévez-Porzay, après avoir protesté à son tour, prit la tête du cortège qui se rendit à l'église »[82].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts, œuvre de l'architecte Charles Chaussepied et édifié en 1920, porte les noms de 100 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux Yves Gonidec, soldat du 19e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Maissin(Belgique), Jean-Marie Ovom et Yves Marchadour, tous deux marsouin au 2e régiment d'infanterie coloniale, tués à l'ennemi le même jour à Rossignol (Belgique) furent les trois premiers morts pour la France de la commune pendant cette guerre ; Thomas Le Bris, quartier-maître mécanicien à bord du chalutier armé Inkerman[83] dans le Lac Supérieur, fut le dernier, disparu lors du naufrage de ce bateau qui venait d'être construit au Canada, le , donc après l'armistice. Deux autres marins avaient précédemment disparu en mer : Yves Poquet le lors du naufrage du croiseur cuirassé Léon Gambetta et Corentin Louboutin le lors du naufrage du cuirassé Suffren; tous deux torpillés par des sous-marins allemand. La plupart des autres sont morts sur le sol français à l'exception de Nicolas Gonidec, mort en captivité en Allemagne[84].

Le calvaire transformé en monument aux morts près de l'église Saint-Milliau.

Le calvaire transformé en monument aux morts près de l'église Saint-Milliau.

L'Entre-deux-guerres

Le , le monument aux morts de Plonévez-Porzay est inauguré par Charles Daniélou, alors commissaire à l'expansion française[85].

En 1929, une fraction du territoire de la commune est rattachée à Locronan et en 1932, Kerlaz, qui dépendait jusque-là administrativement de la commune de Plonévez-Porzay, devient une commune indépendante, la limite entre les deux communes étant constituée par le ruisseau de Douric-ar-Briant[86].

En 1930 les hêtres de Plonévez-Porzay, sous l'ombrage desquels la tradition voulait que sainte Anne se soit reposée, furent vendus à un sabotier qui les abattit, ce qui fut qualifié de vandalisme inconcevable par certains comme André Mévil[87].

En 1932 l'abbé Bossus, recteur de Plonévez-Porzay mit fin à un bal en bondissant dans l'arène et en crevant à coups de pied la grosse caisse de l'orchestre[88].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts porte les noms de 8 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[84]. Parmi elles, le commandant de gendarmerie Joachim Clech, qui participa en Dordogne à la lutte contre l'occupant en fournissant des renseignements à la Résistance et en prévenant des familles juives de leur arrestation imminente, fut arrêté le , déporté au camp de concentration de Buchenwald et mort le à Bergen-Belsen[89]. Joseph Nihouarn, matelot, est mort le lors du naufrage du contre torpilleur Maillé-Brézé détruit accidentellement par la chute d'une torpille dans le port de Greenock[90].

La rafle du 30 juin 1944

Le , à la suite d'actes de sabotages commis dans la région de Crozon, les Allemands bloquent toutes les routes accédant à Crozon et arrêtent toutes les personnes qui se présentent, qui sont conduites vers la mairie où leurs papiers sont contrôlés par un officier allemand. Si une centaine de personnes approximativement sont relâchées, 43 hommes sont alignés sur la place de l’Église (un homme s'échappe discrètement en se cachant dans l'église) et 42 hommes sont conduits à la carrière de Menez Gorre, puis convoyés en camions à la gare de Quimper. En cours de route, les Allemands procèdent à une seconde rafle à Plonévez-Porzay où se déroulait un enterrement et 10 otages supplémentaires sont pris parmi l'assistance. Sans avoir été jugés, ces 52 hommes sont convoyés dans des wagons à bestiaux au camp de transit de Royallieu près de Compiègne, mettant dix jours et onze nuits pour y parvenir, puis 50 d'entre eux[91] parviennent au camp de concentration de Neuengamme, puis dispersés dans divers kommandos du nord de l'Allemagne. 34 otages sur les 50 parvenus à Neuengamme survivent au début de , mais beaucoup décèdent pendant les mois de mars et avril 1945 victimes des marches forcées, de la faim, du typhus, des bombardements, etc., si bien que 18 otages seulement de la rafle du revinrent vivants en France entre le début de mai et la fin de . La liste de tous les otages victimes de cette rafle du , ainsi que des témoignages et des renseignements supplémentaires, sont consultables sur un site Internet[92] et un monument à leur mémoire se trouve près de la plage de Kervel Trezmalaouen[93]. Parmi elles 4 personnes (René Bernard, Guillaume Guillou, Yves L'Helgoualch, Louis Ollivier) originaires de Plonévez-Porzay moururent en déportation, les 6 autres survécurent[94].

L'après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats (Yves Chapalain[95], Hervé Hénaff) originaires de la commune sont morts lors de la Guerre d'Indochine et deux (G. Le Gac, Yves Nédélec) pendant la Guerre d'Algérie[84].

Politique et administration

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Écartelé : au premier d'azur à Sainte Anne présentant un livre ouvert à Marie, le tout d'or, au deuxième de sinople aux trois épis de blé d'or joints en pointe, au troisième de sinople à la bande d'argent chargée de trois mouchetures d'hermine de sable, posées dans le sens de la bande, au quatrième d'azur à la mer démontée d'argent en fasce ; à la croix d'argent brochant sur l'écartelé.

|

|---|---|---|

| Détails | Conception : Y.Clerc'h. Présenté sur le site officiel de la commune[96] |

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[100]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[101].

En 2020, la commune comptait 1 787 habitants[Note 22], en diminution de 0,39 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

L'économie de la commune repose essentiellement sur l'agriculture, le tourisme, l'artisanat et une petite industrie. On y trouve également tous les commerces et les services.

Langue bretonne

L'adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le Conseil municipal le .

Enseignement

Plonévez-Porzay dispose d'une école publique mixte et d'une école privée Sainte-Anne.

Vie associative

La vie associative est particulièrement diversifiée.

Associations sportives

Les sports sont particulièrement bien représentés :

- Badminton

- Basket ball

- Dojo du Porzay

- Racing Cast Porzay ( fusion du Football club du Porzay et de l'association sportive de Cast)

- Gymnastique de Plonévez-Porzay (Ass. de)

- Gymnastique féminine

- Moto club

- Tennis club

- Raquette du Porzay (Tennis de table)

- Volley ball

- Savate boxe française

Autres associations

- A.C.E. Associations catholique des enfants

- A.D.M.R. Aide à domicile

- A.F.R.

- A.P.E. École publique

- Anciens combattants

- A.P.E.L. École Ste Anne

- Ar Bugale Bihan

- Ass. La Clarté

- Ass. Ste Anne

- Belote

- Bibliothèque

- Centre aéré

- Chorale du Porzay

- Club Couture du Porzay

- Comité Jumelage

- F.N.A.C.A.

- Mardi-loisirs

- Mémoire de Plonévez

- Moto-club

- O.G.E.C. École Ste-Anne

- Office de tourisme

- Poussettes et Cie

- Société de chasse

- Société de pêche

- Théâtre Glazik

- Vivre à Plonévez

Événements

- En février :

- Le Bal des gras - Ar Bugale Bihan.

- En mars :

- Le loto de l'école Sainte-Anne.

- En avril :

- La chasse à l'œuf - Ar Bugale Bihan (Pâques).

- Jeu de l'intrus dans les vitrines « Association vivre à Plonévez ».

- En mai :

- En juin :

- Opération fête des mères : Roses dans les commerces « Association vivre à Plonévez ».

- En juillet :

- Le vide grenier.

- Feu d'artifice et animation « Association vivre à Plonévez ».

- Soirée moules - frites.

- Spectacle du centre aéré.

- Petit pardon de Sainte-Anne-la-Palud.

- Le don du sang.

- En août :

- Cochon grillé.

- Grand pardon de Sainte-Anne-la-Palud.

- En septembre :

- En octobre :

- Loto de la MAPA.

- Repas raclette.

- En novembre : Fest an o'ch (Comité de sauvegarde de la chapelle de la Clarté).

- En décembre :

- Téléthon.

- Marché de Noël.

- Tombola de Noël des commerçants.

Légendes

- Selon une légende, collectée par Anatole Le Braz, sainte Anne mère de la Vierge Marie serait originaire de Plonévez-Porzay. Anne aurait épousé un seigneur armoricain et serait partie en Judée après sa mort, où elle se serait remariée. Il est dit aussi que Jésus serait venu en Bretagne avec Pierre pour y recevoir la bénédiction de sa grand-mère avant d'être crucifié. Et qu'en enfonçant son bâton dans le sol, il aurait fait jaillir la fontaine. Anne serait morte à Plonévez-Porzay où fut construite la première chapelle Sainte-Anne-la-Palud (datant du XVIIe siècle et aujourd'hui disparue).

- Une autre légende raconte qu'Anne serait une déesse christianisée de la fertilité, mère des dieux d'Irlande. La statue de sainte Anne, mère de la Vierge, surplombe aujourd'hui une fontaine, située près de la chapelle du même nom, reconstruite au XIXe siècle. Les pèlerins s'y retrouvent, un cierge à la main, le deuxième dimanche de Carême, le mardi de Pâques, le dimanche après l'Ascension, le 26 juillet et tous les dimanches du mois d'août (surtout le dernier). Boire de l'eau de la fontaine donnerait des forces et s'en recouvrir le cou et les manches présagerait d'une grossesse. Aujourd'hui comme hier, faire des prières à sainte Anne permet au couple de lever leur stérilité.

Monuments et sites

Monuments

- Le manoir de Moëllien (XVIIe siècle), passé aux mains de plusieurs familles (familles Kerret, puis Louis de Biré) en raison du mariage d'héritières successives dans le courant du XIXe siècle, puis vendu en 1929 à la famille Le Corre, est transformé en hôtel-restaurant de charme à partir de la décennie 1960.

- Le manoir de Moëllien

Vue d'ensemble.

Vue d'ensemble. La façade.

La façade. Cour intérieure.

Cour intérieure.

- Le manoir de Roz Trefeuntec (deuxième moitié du XXe siècle), construit par Jacques Le Guellec qui achète le domaine en 1971, à l'architecture moderne (son toit pointu évoque un clocher, une sculpture connue représenté six guerriers celtes), n'a jamais été habité, du moins légalement, en raison de conflits entre les héritiers. Il est depuis 2016 propriété du département du Finistère[104].

- Le manoir de Kergonnec.

- Le manoir de Keryar inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [105] - [106].

- L'église Saint-Milliau (XIXe siècle).

L'église paroissiale Saint-Milliau : vue extérieure d'ensemble.

L'église paroissiale Saint-Milliau : vue extérieure d'ensemble. La chapelle de Sainte-Anne-la-Palud.

La chapelle de Sainte-Anne-la-Palud.

- La chapelle de Sainte-Anne-la-Palud (XIXe siècle).

- La chapelle de La Clarté (XVIIe siècle).

La chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté : vue extérieure d'ensemble.

- La stèle dédiée à Jean-Marie Le Bris évoque le souvenir d'un des premiers hommes volant au monde sur un engin plus lourd que l'air. Celle-ci se trouve à Tréfeuntec.

Stèle à Jean-Marie Le Bris - Tréfeuntec.

Stèle à Jean-Marie Le Bris - Tréfeuntec. Brevet d'invention de Le Bris, 1857.

Brevet d'invention de Le Bris, 1857. Le Bris et son Albatros, photographié par Pépin fils, photographe Brestois, 1868.

Le Bris et son Albatros, photographié par Pépin fils, photographe Brestois, 1868. Réplique de la barque ailée du musée du Bourget.

Réplique de la barque ailée du musée du Bourget.

Sites

- La Pointe de Tréfeuntec, fréquentée par les randonneurs et les parapentistes, offre une vue sur la Baie de Douarnenez, les falaises de la Presqu'ile de Crozon, Douarnenez.

Personnalités liées à la commune

- Famille de Lannion.

- Claude Le Coz, né le à Plonévez-Porzay, fut évêque constitutionnel de Rennes, puis archevêque de Besançon.

- Jean-Marie Le Bris, pionnier de l'aviation, il s'éleva dans les airs - à une date inconnue située entre 1858 et 1861 - en survolant dans sa "barque ailée" - tirée par un cheval au galop pour le décollage - la plage de Trefeuntec.

- Lucien Teisseire, coureur cycliste ayant vécu à Plonévez Porzay.

- Marie-Anne Le Minor, née Marie-Anne Cornic le à Plonévez-Porzay, mariée le à Plonévez-Porzay avec Louis Jacques Marie Le Minor, minotier, développa à partir de 1936 un artisanat d'habillage de poupées (certaines furent présentées à l'exposition universelle de Paris de 1937). Après la Seconde guerre mondiale, elle développa une activité de broderie (coussins, napperons, gants, linge de table, chasubles, etc.) et de tapisserie (y compris des bannières de procession), s'inspirant d'artistes comme Pierre Toulhoat (par exemple pour la nappe Locmaria[107]), Mathurin Méheut, etc., devenant l'amie de Colette, Jean de La Varende et d'autres personnalités du monde littéraire. Elle est décédée en 1984. La "Maison Le Minor" existe toujours à Pont-l'Abbé[108].

- Pierre Guillou, né le à Plonévez-Porzay, résistant déporté mort en déportation, impliqué dans la Source K, opération de renseignements de la Résistance intérieure française. Un square Pierre-Guillou est inauguré en juin 2011 dans la commune[109] - [110].

- Yves L’Helgoualch, né le à Plonevez-Porzay (29. Il est déporté de Compiègne vers Neuengamme le . (Matricule 40726). Autres lieux de déportation : Bremen (Brême)-Osterort, Sandbostel où il décède le avant le rapatriement[111].

- Martin Solveig, né en septembre 1976, compositeur et DJ français.

Jumelages

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les sergents féodés étaient des nobles chargés par le duc de Bretagne (puis par le roi de France à partir du XVIe) de certaines fonctions financières locales.

- Personnes en âge de communier.

- Jacques Le Guillou, baptisé le à Moulin Tréfentec en Plonévez-Porzay, décédé le à Goarbic en Plonévez-Porzay.

- Yves Kernaléguen, né le à Kerlaz, décédé le à Plonévez-Porzay.

- Jean Cornic, né le à Plonévez-Porzay, décédé le à Kervel en Plonévez-Porzay.

- Gilles Moreau, né le à Kervéau en Plonévez-Porzay, décédé le à Kervéau en Plonévez-Porzay.

- Fidèle Marie Halna du Fretay, né le à Brest, décédé le à Vieux Châtel en Plonévez-Porzay.

- Jean-Mathieu Coffec, né le à Douarnenez, décédé le à Plonévez-Porzay.

- Sébastien Louboutin, né le à Ploéven, décédé le à Plomodiern.

- Sébastien Le Gac, né le à Lesvren en Plonévez-Porzay, décédé le à Lesvren en Plonévez-Porzay.

- Jean-Marie Le Floch, né le à Plonévez-Porzay, décédé le à Plonévez-Porzay.

- Hippolyte Le Floch, né le à Plonévez-Porzay, décédé le à Plonévez-Porzay.

- Corentin Le Breton, né le à Ploéven, décédé le à Kergoncily en Plonévez-Porzay.

- Hervé Le Floch, né le à Plonévez-Porzay, décédé le à Pouldavid-sur-Mer.

- Jean Le Roux, né le à Plonévez-Porzay, décédé le au bourg de Plonévez-Porzay.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Marcel Dubois,Le relief de la Bretagne occidentale, "Annales de géographie", janvier 1928, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104198q/f227.image.r=Porzay?rk=3819761;2

- « SAF - Bulletin 1894 », sur du-finistere.org (consulté le ).

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5564642h/f531.image.r=Tr%C3%A9feuntec?rk=193134;0

- Quelles sont ces épaves qui ressurgissent des tréfonds de la mer, à Plonévez-Porzay ?, journal "Le Télégramme de Brest et de l'Ouest", n° du 13 janvier 2021, https://www.letelegramme.fr/finistere/plonevez-porzay/quelles-sont-ces-epaves-qui-ressurgissent-des-trefonds-de-la-mer-a-plonevez-porzay-11-01-2021-12686708.php .

- Abbé Pouchous, "Monographie de la paroisse de Plounévez-Porzay", 1888, consultable https://societe-archeologique.du-finistere.org/bulletin_article/saf1894_0244_0296.html#

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plonévez-Porzay et Saint-Ségal », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plonévez-Porzay et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Livre Sainte-Anne la Palud des abbés Bossus et Thomas paru en 1935

- Abbé Pouchous, Monographie de la paroisse de Plonévez-Porzay, "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1894, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207627h/f117.image.r=Porzay

- Émile Cartailhac, "Dictionnaire archéologique de la Gaule : époque celtique", tome 2, 1875-1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763804h/f438.image.r=Porzay?rk=5729642;0

- Pierre-Roland Giot, Informations archéologiques, revue "Gallia préhistoire", consultable https://www.persee.fr/doc/galip_0016-4127_1962_num_5_1_1210

- Évêché de Quimper, "Le pèlerinage de Sainte-Anne de La Palue, en la paroisse de Plonévez-Porzay (Finistère)", 1897, Imprimerie de Kerangal, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5474832v/f18.image.r=Porzay?rk=64378;0

- "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1928,consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5786704t/f172.image.r=Porzay?rk=107296;4

- Centre national de la recherche scientifique, "Gallia : fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine", 1943, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3075487c/f133.image.r=Porzay?rk=2489282;4

- Journal Le Soir, n° du 17 avril 1931, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2553260v/f3.image.r=Porzay?rk=7939953;2

- http://www.infobretagne.com/kerlaz-substructions-gallo-romaines.htm

- Philippe Jouët et Kilian Delorme, "Atlas historique des pays et terroirs de Bretagne", Skol Vreizh, 2007, (ISBN 978-2-915623-28-4).

- Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours : Les premiers temps médiévaux, Bordessoules, , 592 p. (ISBN 2-903504-37-7), page 107.

- Les kemenet pourraient être à l'origine des circonscriptions des pagi, mais cela reste incertain

- Paul Aveneau de La Grançière, "Notes historiques sur la paroisse de Pluguffan, avec notices généalogiques sur la plupart des familles de la Basse-Bretagne", 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5474912f/f83.image.r=Crozon?rk=6566556;0

- Denis Thézan de Gaussan, " Histoire généalogique de la maison de Ploëuc", 1873, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k859551z/f78.image.r=Porzay?rk=3583708;4

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f320.image.r=Porzay?rk=1609450;0

- http://www.infobretagne.com/famille-senechal-kercado-carcado.htm

- http://www.infobretagne.com/kerlaz-chateau-vieux-chatel.htm

- http://www.infobretagne.com/famille-halna-du-fretay.htm.

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f189.image.r=Porzay?rk=1609450;0

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f221.image.r=Porzay?rk=1609450;0

- « ACTUACITY - Annuaire des villes de France - Points d'intérêts - Photos - Météo - Plans - Actuacity », sur actuacity.com (consulté le ).

- P. Mercier, « Récits bretons. La Ligue à Quimper et dans le diocèse de Cornouaille (1589-1598) », Etudes religieuses, historiques et littéraires, , p. 113 (lire en ligne, consulté le ).

- R. P. Guillaume Le Roux, "Recueil des vertus et des miracles du R. P. Julien Maunoir", 1848, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5624088k/f276.image.r=Porzay?rk=2210311;2

- Serge Duigou et Yannick Le Gal, "Manoirs et châteaux du Finistère", éditions Palantines, 2008, (ISBN 978-2-35678-002-7).

- Roger Garrec, "Moulins et meuniers de Plonévez-Porzay au XVIIIe siècle", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome CXXX, 2001

- https://societe-archeologique.du-finistere.org/bulletin_article/saf1894_0244_0296.html#

- Raymond Delaporte, Les sergents, prévôts et voyers féodés en Bretagne des origines au début du XVe siècle : thèse pour le doctorat présentée... le 21 janvier 1938..., Université de Rennes. Faculté de droit et des sciences économiques, (lire en ligne).

- France. Arrêt du 13 mars 1742., « Arrêt du 13 mars 1742. », Recueil abrégé des règlements concernant les fermes royales unies.., 1737-1750 (lire en ligne, consulté le ).

- Jacques Arvor, Locronan, Ouest-France éditions, .

- A. Dupouy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe siècle, revue "Annales de Bretagne", n° de novembre 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214900h/f37.image.r=Ploeven?rk=1802584;0

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 3, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist03og/page/426/mode/2up

- "Collection générale des loix, proclamations, instructions, et autres actes du pouvoir exécutif", tome 10, 1792-1794, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9693399v/f261.image.r=Kerlaz

- Eugène Mangenot, "La déportation ecclésiastique de l'an II : (novembre 1793 - Avril 1795) : sur les pontons de Rochefort", 1934, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9692990w/f29.image.r=Kerlaz

- René Kerviler, "Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les bretons. 15,FRET-GER", 1886-1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5817527r/f248.image.r=Kerlaz

- Corentin L'Helgouarc'h, né le à Kéradun en Plonévez-Porzay, capucin et prédicateur célèbre en son temps, mort le à la prison des Capucins à Landerneau

- Charles Le Gac, né le à Lesvren en Plonévez-Porzay ; il fut vicaire à Ploaré, puis professeur au collège de Quimper ; il fut enfermé à la prison de Brest, puis au château du Taureau avant de s'exiler en Allemagne ; il ne rentra en France qu'en 1814 et mourut en 1842 à Quimper

- Alain Le Floc'h, né le à Plonévez-Porzay ; il fut prêtre à Crozon. Pendant la Révolution, il dut se cacher, puis fut déporté sur les pontons de Rochefort, avant de s'exiler en Espagne ; il fut par la suite vicaire à Elliant, puis recteur de Saint-Yvi et ensuite de Briec ; il mourut en 1831

- http://www.infobretagne.com/sainteanne-lapalud-revolution.htm

- Jacques Cambry, "Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère : dressé en l'an III", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110459s/f273.image.r=Porzay?rk=3626627;2

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 5 septembre 1836, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k439238p/f2.image.r=Porzay?rk=42918;4

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1845, consultable https://books.google.fr/books?id=9o8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj12d-NnMboAhWL3oUKHZGoAbEQ6wEIKjAA#v=onepage&q=Ploun%C3%A9vez-Portzai&f=false

- J.-M.-P.-A. Limon, "Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère", 1852, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5688569v/f379.image.r=Porzay?rk=4742512;4

- Auguste Dupouy, Chalutiers bretons, "La Revue de Paris, n° du 1er mars 1914, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11870958/f344.image.r=Porzay?rk=5407752;0

- Gaston Decoop, 1817-1872 : Jean-Marie Le Bris, revue "Icare", 1968, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32011637/f75.image.r=Porzay

- L'Ami de la religion et du roi, n° du 25 décembre 1856, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5738002t/f17.image.r=Porzay?rk=836914;0

- Journal La Petite Presse, n° du 19 avril 1882, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4714511h/f3.image.r=Porzay?rk=21459;2

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, (ISBN 978-2-918135-37-1).

- Henri Monod, "Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886)", 1892, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61500477/f425.image.r=Tr%C3%A9feuntec

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f302.image.r=Plonévez-Porzay?rk=2553660;4

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 25 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4825097/f2.image.r=Porzay?rk=193134;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 mars 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641015p/f3.image.r=Porzay?rk=1523612;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 3 août 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k642610x/f4.image.r=Porzay?rk=2553660;4

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 6 juin 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k484194r/f3.image.r=Porzay?rk=64378;0 et journal La Croix, n° du 6 juin 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k258012w/f2.image.r=Porzay?rk=600861;2

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=9998&tunit=Inkerman%20(1918)

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=47774

- Journal Excelsior, n° du 16 août 1921, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4604754f/f3.image.r=Porzay?rk=64378;0

- "Impressions : projets, propositions, rapports... / Sénat", n° du 15 décembre 1931, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6579799p/f1.image.r=Porzay?rk=42918;4 et "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 17 janvier 1932, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543957b/f2.image.r=Porzay?rk=364808;4

- Journal Excelsior, n° du 4 décembre 1930, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46086513/f2.image.r=Porzay?rk=1201722;4

- Y. Grosrichard, Défense de danser, ou le Finistère diocèse disciplinaire, Journal L'Œuvre, n° du 17 avril 1932, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4618961s/f4.image.r=Pleuven?rk=42918;4

- « Dordogne : Joachim Clech, le gendarme qui a sauvé des résistants et des juifs », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=9998&tunit=Maill%E9-Br%E9z%E9%20(1931-1955)

- Un otage malade, Joseph Téphany, est resté au camp de Royallieu ; un autre otage, Joseph Guivarch, décède en cours de trajet

- http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/deportation/29/rafle-crozon-m-drevi.htm

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=29717

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=71836

- Yves Chapalain, né le à Plonévez-Porzay, sergent au 8e bataillon parachutiste de choc, tué à l'ennemi le à Dien-Bien-Phu

- Site officiel de Plonévez-Porzay

- René Chevalier, né le à Landéven en Plénévez-Porzay, décédé en février 2017.

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/plonevez-porzay-29550/rene-chevalier-ancien-maire-n-est-plus-4804079

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/plonevez-porzay-29550/plonevez-porzay-roz-trefeuntec-le-manoir-qui-sema-la-discorde-5726808

- « Notice n°PA00090203 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Notice n°IA00005361 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- http://leminor.com/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=95

- « Cadeaux et Linge de table en Bretagne / LeMinor.com / France », sur Leminor (consulté le ).

- « Résistance. Le square Pierre-Guillou inauguré », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Pierre Guillou », sur plaques-commemoratives.org.

- L’Helgoualch

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de l'Office de Tourisme de Plonévez-Porzay et de ses environs