Plomodiern

Plomodiern [plomodjɛʁn] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plomodiern | |

La chapelle Saint-Corentin. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay |

| Maire Mandat |

Joël Blaize 2020-2026 |

| Code postal | 29550 |

| Code commune | 29172 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plomodiernais |

| Population municipale |

2 245 hab. (2020 |

| Densité | 48 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 10′ 55″ nord, 4° 13′ 50″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 249 m |

| Superficie | 46,74 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Pleyben - Châteaulin (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Crozon |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.plomodiern.fr |

Géographie

La commune fait partie traditionnellement du Pays Glazik. Elle se situe au pied du versant sud du Ménez-Hom, au fond de la baie de Douarnenez, dans la plaine du Porzay. Plomodiern fait partie de la Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay.

La commune de Plomodiern est limitée au sud par le ruisseau de Kerharo, un minuscule fleuve côtier (dénommé Kerhare en 1890 dans le "Dictionnaire administratif" d'Adolphe Joanne), lequel précise qu'il a sa source à 4 km au sud-ouest de Châteaulin, que son cours est long d'une douzaine de kilomètres et qu'il alimente en eau tout au long de son cours 11 moulins à farine[1]) qui se jette dans l'océan au niveau de la plage de Kervijen et la sépare de Ploéven ; au nord la partie sud de la Lieue de Grève (Plage de Lestrevet) appartient à Plomodiern même si sa majeure partie (Plage de Pentrez) dépend de la commune voisine de Saint-Nic. Son littoral, assez découpé alterne anses et plages (du sud au nord anse de Kervijen, anse de Ty Mark, plage de Porz ar Vag, plage de Lestrevet qui est limitée au sud par le ruisseau de Stang-ar-Rible) et pointes aux falaises abruptes (pointe de Ty Mark, pointe de Tal ar Grip, dite aussi pointe de Talagrip). Les dunes qui bordent la plage de Lestrevet et les falaises en direction de Pors ar Vag reculent en raison de l'érosion marine[2]. Les landes et pelouses entre la pointe de Talagrip et l'anse de Kervigen sont classées ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)[3].

- De la plage de Lestrevet à celle de Pors ar Vag

Plomodiern : blockhaus dans la falaise entre la plage de Lestrevet et celle de Pors ar Vag.

Plomodiern : blockhaus dans la falaise entre la plage de Lestrevet et celle de Pors ar Vag. Plomodiern : falaise et grottes entre la plage de Lestrevet et celle de Pors ar Vag.

Plomodiern : falaise et grottes entre la plage de Lestrevet et celle de Pors ar Vag. Plomodiern : la plage de Pors ar Vag à marée basse.

Plomodiern : la plage de Pors ar Vag à marée basse. La plage de Pors ar Vag à marée haute.

La plage de Pors ar Vag à marée haute. Les plages de Lestrevet et de Pentrez vues depuis la pointe de Talagrip.

Les plages de Lestrevet et de Pentrez vues depuis la pointe de Talagrip.

- La pointe de Talagrip

Plomodiern : les falaises entre l'anse de Ty Mark et la pointe de Talagrip, visible au second plan.

Plomodiern : les falaises entre l'anse de Ty Mark et la pointe de Talagrip, visible au second plan. Plomodiern : estran rocheux à la pointe de Talagrip.

Plomodiern : estran rocheux à la pointe de Talagrip. Plomodiern : rochers et falaises de la pointe de Talagrip.

Plomodiern : rochers et falaises de la pointe de Talagrip. Pointe de Talagrip : falaises, grottes et estran rocheux découvert à marée basse.

Pointe de Talagrip : falaises, grottes et estran rocheux découvert à marée basse. Plomodiern : la pointe de Talagrip et la maison des douaniers vues du sud

Plomodiern : la pointe de Talagrip et la maison des douaniers vues du sud Plomodiern : la pointe de Talagrip vue du sud.

Plomodiern : la pointe de Talagrip vue du sud. Plomodiern : falaises entre l'anse de Ty Mark et la pointe de Talagrip (détail).

Plomodiern : falaises entre l'anse de Ty Mark et la pointe de Talagrip (détail).

- L'anse de Ty Mark et les falaises avoisinantes

L'anse de Ty Mark à marée basse vue de l'ouest depuis le GR 34 1.

L'anse de Ty Mark à marée basse vue de l'ouest depuis le GR 34 1. L'anse de Ty Mark à marée basse vue de l'ouest depuis le GR 34 2.

L'anse de Ty Mark à marée basse vue de l'ouest depuis le GR 34 2. Falaises et grottes de l'anse de Ty Mark vues depuis sa grève à marée basse.

Falaises et grottes de l'anse de Ty Mark vues depuis sa grève à marée basse. Rochers et galets dans l'anse de Ty Mark.

Rochers et galets dans l'anse de Ty Mark. Falaise, avec éboulis récents, entre l'anse de Ty Mark et l'anse de Kervigen.

Falaise, avec éboulis récents, entre l'anse de Ty Mark et l'anse de Kervigen. Le tracé du GR 34 rendu dangereux au nord de l'anse de Kervijen en direction de Ty Mark en raison de l'érosion littorale.

Le tracé du GR 34 rendu dangereux au nord de l'anse de Kervijen en direction de Ty Mark en raison de l'érosion littorale. Ancien tracé du GR 34 barré par des ganivelles en raison de l'érosion littorale au nord de l'anse de Kervijen en direction de Ty Mark.

Ancien tracé du GR 34 barré par des ganivelles en raison de l'érosion littorale au nord de l'anse de Kervijen en direction de Ty Mark.

Le finage communal, très étendu, s'étend vers le nord jusqu'au flanc sud du Ménez Hom (mais son sommet dépend de la commune de Dinéault), englobant notamment le hameau de Sainte-Marie-du-Ménez-Hom et des sommets annexes de ses contreforts sud dits des Trois Canards (Run Braz culmine à 249 mètres d'altitude, Run Bihan à 225 mètres, Run Askell à 233 mètres) et le hameau de Sainte-Marie-du-Ménez-Hom. La commune s'étend dans l'intérieur loin vers l'est, englobant par exemple la montagne de Saint-Gildas (laquelle culmine à 198 mètres), allant presque jusqu'à Châteaulin dont le hameau de Penn ar C'hrann est proche.

Le paysage agraire traditionnel est celui du bocage avec un habitat dispersé en hameaux et fermes isolées. Le bourg est en position relativement centrale au sein du territoire communal et situé à environ 90 mètres d'altitude ; quelques lotissements en ont accru l'importance ces dernières décennies. La commune n'a été que modérément atteinte par l'urbanisation littorale (un habitat linéaire avec vue sur mer est toutefois présent le long des plages de Lestrevet et Porz ar Vag) et un habitat assez dense s'est développé un peu en arrière de la côte principalement aux alentours de Ty Gwen et Kreac'h Gwennou. Quelques bois existent sur les contreforts sud du Ménez Hom, les plus importants étant ceux situés aux alentours du hameau de Ménez Yann.

L'ancienne palue de l'anse de Kervigen, décrite en 1951 comme « en voie d'assèchement total »[4], a été réhabilitée. C'est désormais un site naturel de 22 hectares, à cheval sur les communes de Plomodiern et Ploéven, désormais propriété du département du Finistère, composé principalement d'une roselière principalement occupée par le roseau commun (Phragmite australis)[5].

- L'anse et le marais de Kervijen

Ploéven et Plomodiern : l'anse de Kervijen vue depuis la pointe du Marrouz située à son sud.

Ploéven et Plomodiern : l'anse de Kervijen vue depuis la pointe du Marrouz située à son sud. Ploéven et Plomodiern : le marais de Kervijen, espace naturel protégé.

Ploéven et Plomodiern : le marais de Kervijen, espace naturel protégé. Ploéven et Plomodiern : le marais de Kervijen.

Ploéven et Plomodiern : le marais de Kervijen. Anse de Kervijen : le fleuve côtier Kerharo à sa sortie du marais de Kervijen.

Anse de Kervijen : le fleuve côtier Kerharo à sa sortie du marais de Kervijen. Plage de Kervijen : épave émergeant du sable à marée basse un jour d'amaigrissement de la plage.

Plage de Kervijen : épave émergeant du sable à marée basse un jour d'amaigrissement de la plage.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Paramètres climatiques communaux sur la période 1971-2000[6]

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Segal S A », sur la commune de Saint-Ségal, mise en service en 1985[12] et qui se trouve à 13 km à vol d'oiseau[13] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 122,9 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lanvéoc », sur la commune de Lanvéoc, mise en service en 1948 et à 21 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[16], à 11,8 °C pour 1981-2010[17], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[18].

Urbanisme

Typologie

Plomodiern est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [19] - [20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[22] - [23].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[24]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[25] - [26].

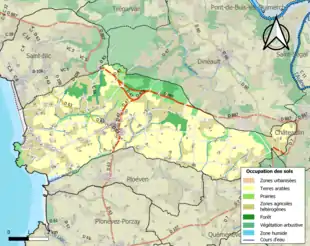

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,6 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (84,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48,6 %), zones agricoles hétérogènes (30,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,5 %), forêts (6 %), prairies (4,5 %), zones urbanisées (3,3 %), zones humides côtières (0,4 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,1 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[28].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploemordien au IXe siècle, Ploemadiern en 1223 et 1229, Ploemodiern en 1296 et 1379, Ploediern en 1599[29].

La forme bretonne moderne du nom est Ploudiern. Le nom de Plomodiern provient du mot breton plou signifiant « paroisse » et peut-être de saint Modiern ou Maudiern, saint d'origine galloise qui serait né à Nantglyn[30], village du Denbighshire (Pays de Galles) ; mais le nom provient plus probablement d'une déformation du nom brittonique Marc'h-Tiern ou machtiern ("chef garant"), du nom de Marc'h-Houarn ("chef au cheval de fer", c'est-à-dire cheval caparaçonné de bardes d'acier), sanctifié sous le nom de saint Mahouarn, qui est d'ailleurs le saint patron de la paroisse[31].

Saint Mahouarn est vénéré uniquement sur le pourtour du Porzay où des chapelles, fontaines et croix lui sont dédiées : une chapelle Loc-Mahouarn a existé au lieu-dit désormais dénommé Loc'h en Cast, en ruine dès le début du XIXe siècle, mais la fontaine située à proximité faisait encore l'objet de processions de dévotion vers 1950 ; une chapelle (en ruine vers 1900) et une fontaine Saint-Mahouarn existaient à Landanet au Juch (également disparues) ; une chapelle (disparue dès le XVIe siècle), une fontaine et un calvaire Saint-Mahouarn se trouvaient aussi à Lesvren en Plonévez-Porzay ; enfin et surtout l'église paroissiale, ainsi qu'une fontaine, portent le nom de Saint-Mahouarn à Plomodiern. Mais, saint breton trop obscur ou trop local, la plupart des lieux de vénération ont été renommés par l'église catholique, dédiés désormais à saint Magloire ou à saint Hervé. Mahouarn fut aussi un prénom porté dans le Porzay jusqu'au milieu du XIXe siècle[32].

Le nom du village de Lagatven en Plomodiern ne provient pas des mots bretons lagad (œil) et maen (pierre), donc d'une « pierre à œil », c'est-à-dire à cupules, ayant servi à un ancien culte préhistorique, comme on l'a longtemps cru. Sa graphie Langatguezen, trouvée dans un texte datant de 1426, prouve que le nom provient du vieux breton lan (ermitage) et du nom d'un saint breton inconnu du IXe siècle, dénommé Catweten (ou Catwethen, ou Catwezen)[33].

Histoire

Légende

Au lieu-dit « Lescobet » (An Eskobed, en breton), un ermitage était la résidence de saint Corentin et la fontaine contenait un poisson extraordinaire : à chaque repas, l’ermite en mangeait un morceau et le poisson se reconstituait pour le lendemain. Il pouvait ainsi nourrir tous ceux qui empruntaient ce chemin, comme le roi Gradlon, qui y passa au cours d’une chasse. Quand il décida de fonder un évêché en Cornouaille, le roi fit appel à Corentin qui devint le premier évêque de Quimper.

Préhistoire et Antiquité

Des haches à ailerons, ainsi que des fragments de bracelets et d'épées à encoches, datant de l'âge du bronze final, ont été découvertes à Kergoustance en Plomodiern dans une cachette de fondeur[34] et d'autres à Kervijen par Paul du Châtellier. Deux tumuli (dont un de 36 mètres de diamètre sur 3 mètres de hauteur à Goarem-ar-Run à 700 mètres au nord-est du bourg) et trois dolmens (dont un détruit et un renversé) à proximité de Sainte-Marie-du-Ménez-Hom sont aussi signalés par Émile Cartailhac[35].

Haches à aileron trouvées dans le dépôt de Kergoustance en Plomodiern (Musée de la Préhistoire finistérienne de Penmarc'h).

Haches à aileron trouvées dans le dépôt de Kergoustance en Plomodiern (Musée de la Préhistoire finistérienne de Penmarc'h).

Benjamin Girard indique la présence d'un petit camp retranché de forme rectangulaire (sans aucune précision de date, mais il s'agit d'un camp romain) sur le bord de la route allant de Plomodiern à Sainte-Marie-du-Ménez-Hom[36].

Une voie romaine, devenue par la suite route royale, allant de Douarnenez à Camaret passait par Plonévez-Porzay et Telgruc, longeant le littoral et passant même par la plage au niveau de la Lieue de Grève[37].

Moyen-Âge

Jean-Baptiste Ogée écrit : « Quelques auteurs disent que cette paroisse existait dès l'an 434 et que Gradlon, qui régnait alors en Bretagne, donna une maison qu'il avait dans cet endroit pour en faire un monastère qui fut, quelques années après, habité par saint Corentin, premier évêque de Quimper. Dans le temps dont je parle, ce prélat vivait près de la montagne de Saint-Cofme [nom que portait alors le Ménez-Hom], dans une solitude située dans la forêt de Menner, qui refermait plus de terrein [terrain] que n'en occupe aujourd'hui la paroisse de Plomodiern ; il y a bien des siècles que cette forêt n'existe plus »[38].

Cette affirmation est reprise par Alexandre Bouët[39] : saint Corentin aurait bâti un monastère sur un terrain, situé sur les pentes inférieures du Ménez-Hom, Runbras et Runbihan alors couvertes de forêt, donné par le roi Gradlon au pied du « Ménéhom, ou montagne de Saint-Com, montagne alors couverte de bois, qui malheureusement n'existent plus, et où l'on trouve encore des vestiges du culte druidique [en fait des mégalithes] »[40]. Le roi Gradlon, égaré lors d'une chasse, aurait d'ailleurs rencontré saint Corentin qui aurait nourri toute sa suite grâce au miracle d'un petit poisson qui aurait suffisamment grossi pour nourrir tout le monde tout en restant intact[41].

Des historiens ont attribué au roi Gradlon la fondation de l'abbaye de Landévennec : dans un texte fort peu connu, Bachelot de la Pylaie a retrouvé à Plomodiern, c'est-à-dire sur les bords de l'ancienne palud, le souvenir d'un usage caractéristique en vigueur à la veille de la Révolution : « Nous rencontrons, au bord des sables de Pentrez, une grande roche (...) sur laquelle chaque nouvel abbé de Landévennec, entouré de ses confrères et des vassaux qui ressortaient de cette maison, répétait la formule de la prise de possession selon la coutume ordinaire des bénéficiers et là, faisant face à la baie de Douarnenez, il renouvelait ainsi les témoignages de la reconnaissance que les religieux de Landévennec conservaient au roi Gradlon, le fondateur de leur monastère. (...) Cette cérémonie, et surtout l'endroit où elle s'accomplissait, viennent se joindre aux traditions pour confirmer l'existence de la ville d'Ys dans ce somptueux bassin occupé maintenant par l'océan »[42].

Plomodiern fut une paroisse de l'Armorique primitive, qui englobait alors Saint-Nic[30].

Le fief de Kéménet [Quéménet] comprenait alors les paroisses de Saint-Nic, Plomodiern, Ploéven, Plounevez et une partie de Locronan, ainsi que Penhars[43].

Sept nobles de Plomodiern, tous archers en brigandine, représentaient Plomodiern à la montre de l'évêché de Cornouaille qui se tint à Carhaix les 4 et et sept également étaient présents ou représentés à celle des 15 et qui se tint à Quimper[30].

Une révolte paysanne (jacquerie) éclata en 1489 en Cornouaille selon les dires du chanoine Jean Moreau : ce soulèvement paysan était contre l'introduction en Bretagne voulue par la noblesse de la loi féodale française substituée à la plus libérale "coutume du pays", le bail à domaine congéable. L'événement est ainsi décrit par l'historien Jean-Pierre Leguay: « Les paysans d'une quinzaine de paroisses dont Plouyé, Plonévez-du-Faou, Plomodiern, Saint-Nic, ... forment une "commune" qui se donne pour but de prendre Quimper et de la mettre à feu et à sang... Il est possible que "l'effroi" ait eu comme origine le congédiement par des propriétaires citadins de fermiers et convenanciers (...). »[44]. La répression fut rapide et brutale.

Époque moderne

Lors des Guerres de la Ligue, en décembre 1593, après avoir saccagé la ville du Faou, « pendant quinze jours, les paroisses de Châteaulin, Plomodiern, Plounévez, Quéménéven, Locronan, furent en quelque sorte saignées à blanc par une soldatesque effrénée. Les brigands "raflèrent" tout ce qu'ils rencontrèrent, ne laissant après eux "que ce qui était trop chaud ou trop pesant" ». Ces troupes de soldats brigands étaient commandées par Anne de Sanzay de la Magnane, capitaine du duc de Mercœur, qui avait obtenu la permission de passer avec ses troupes par Châteaulin[45].

Le prédicateur Julien Maunoir prêcha des missions à Plomodiern en 1656 et 1677[46].

Cette commune est connue pour des faits liés à la Révolte des Bonnets rouges en 1675.

Les multiples interdictions concernant les inhumations dans les églises, décidées par les Évêques dès la fin du XVIe siècle et par le Parlement de Bretagne en 1719 et 1721 suscitèrent parfois des réactions très violentes à l'encontre du clergé de la part des paroissiens : ce fut le cas à Plomodiern[47].

Un arrêt du Conseil du roi en date du , « portant règlement pour les Toiles à voiles qui se fabriquent à Lokornan, Poulan, Plonevez, Porzay, Mahalon, Melard, Plomodiern, Ploveren, Saint-Nie, Cast, Quemeneven, Guengat et autres lieux des environs en Bretagne » ordonne « que les dites Toiles feront marquées aux deux bouts des noms et demeures des fabriquans, ou de ceux qui font fabriquer» et « marquées comme deffus de la marque du bureau [des toiles] »[48].

La « maladie de Brest » (le typhus) gagna en la presqu'île de Crozon et dans les premiers jours de mars se répandit dans la subdélégation du Faou. « Le il a déjà envahi Ploumodiern [Plomodiern], Ploéven, Plounévez-Porzay, Locronan, Saint-Nic, Dinéaud [Dinéault]. Le chirurgien envoyé dans cette région compte déjà 73 morts et 100 malades à Plounévez-Porzay, 117 morts et 127 malades à Ploumodiern, 35 morts à Ploéven »[49].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plomodiern de fournir 30 hommes et de payer 196 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[50].

Le manoir de Menescop en Plomodiern faisait partie du domaine seigneurial de l'évêché de Cornouaille[51].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plomodiern en 1778 :

« Plomodiern; à 4 lieues un tiers au nord-ouest de Quimper, son évêché ; à 42 lieues de Rennes ; et à 2 lieues un tiers de Châteaulin, sa subdélégation et son ressort. On y compte 1 900 communiants[Note 7] ; la cure est à l'Ordinaire. (...) Ce territoire est borné à l'ouest par la mer, au nord et à l'est par les montagnes de Meneham [ Menez-Hom ] : quelques terres en labeur, des rochers et des landes, voilà ce qu'il présente à la vue[38]. »

Révolution française

Par décret de l'Assemblée constituante en date du « Plomodiern, auquel seront réunies les paroisses de Ploëven et Saint-Nic, comme succursales avec leurs anciens territoires, sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à Châteaulin et Cast, réunissant au territoire actuel de la succursale de Ploëven tous les villages de Plomodiern situés à l'ouest du grand chemin de Locronan à Laubrac [Lanfrank probablement] jusqu'à la Lieue de Grève » forme une paroisse unique[52].

Le XIXe siècle

En 1832 le conseil municipal de Plomodiern admet qu'« une école primaire serait de la plus grande utilité au bourg »[53].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plomodiern en 1845 :

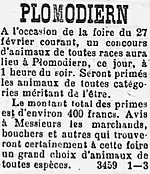

« Plomodiern : commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Liaven, Brigno, Creac'hguino, Kerdigon, Launay, Lez-Armenez, Toulhoat, Coatninou. Superficie totale : 4 657 hectares dont (...) terres labourables 1 423 ha, prés et pâturages 221 ha, vergers et jardins 16 ha, bois 103 ha, landes et incultes 2 607 ha (...). Moulins : 17 (de Kergustang, de la Forêt, du Rible, de Ponfane, de Kereno, du Cosquer, de Lescus, de Launay, Vert, à eau ; de Lescus, à vent. Plomodiern faisait partie de l'ancien pays du Portzay. C'est une commune vaste, mais aux trois cinquièmes couverte de landes qui, pour la plupart, s'étendent au pied de la montagne dite le Menehom, l'une des plus élevées de la Bretagne. Dans cette partie de la commune est la petite chapelle Sainte-Marie-de-Menehom qui, bien que fréquentée par de nombreux pèlerins, est, ainsi que l'église, en fort pauvre état. Cette paroisse est sous l'invocation de saint Mahouarn, ou Mahorn, ou Mahouern, et l'on peut, sans trop se hasarder, dire qu'elle tire son nom de celui de son saint patron : Plomahouern a très bien pu devenir, par corruption, Plomodiern (...). La route de Quimper à Lanvéoc traverse la partie ouest de Plomodiern, se dirigeant du sud-est au nord-ouest ; elle trace son sillon sur la grève de la belle baie de Douarnenez et forme ce qu'on appelle la lieue de grève [plages de Lestrevet et Pentrez], bien que cette partie de la route n'ait pas plus d'une demi-lieue. À gauche de la route, et près de son entrée dans la baie de Douarnenez, est le fort Saint-Sébastien, qui défend le fond de cette belle baie. Malgré la proximité et l'emploi des engrais de mer, l'agriculture fait peu de progrès en Plomodiern ; mais il faut reconnaître que le sol est mal disposé à payer l'homme des efforts qu'il ferait pour le fertiliser. Cependant la culture des pommes de terre a pris depuis quelque temps beaucoup d'extension, bien qu'on en soit pas encore venu à en faire assez pour pouvoir en exporter. Il y a foire à Plomodiern le 10 mai, et à Sainte-Marie-du-Menehom les 17 juin, 10 août et 9 septembre. Géologie : le grès domine dans toute cette commune, notamment du côté de Sainte-Marie ; dans le surplus, c'est le terrain tertiaire moyen. On parle le breton[54]. »

En 1852, J.-M.-P.-A. Limon indique que les habitants de Plomodiern coupent tous les ans, conformément aux décisions du conseil municipal les « herbes marines » (goémon)[55].

En 1884, le maire de Plomodiern fit grimper au clocher pour carillonner en l'honneur de la Fête nationale ; le recteur, qui lui avait refusé les clefs de l'église, fit sonner le glas[56].

Le recteur de Plomodiern, Nicolas, ayant demandé qu'une parcelle du bras de Saint Corentin, une relique qui se trouvait dans la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, fut remise à la chapelle en cours d'érection [la chapelle Saint-Corentin] au lieu où le saint passa sa jeunesse, elle arriva le à Ploéven et transportée en procession à Plomodiern lors d'une cérémonie présidée par Mgr Valleau[57].

Le ramassage du goémon provoquait parfois de violentes disputes. Ainsi en 1892 lorsque des marins de Morgat vinrent en couper à la pointe de Talagrip, « les riverains, furieux de leur voir enlever cette récolte de la mer, s'assemblèrent au nombre d'au moins deux cents, armés de bâtons, de bêches, de fusils. Les marins de Morgat rembarquèrent au plus vite. Ils étaient déjà à deux cents mètres quand une balle vint frapper la cuisse de l'un d'eux, Jean Drevillon, âgé de vingt-quatre ans. On l'a transporté chez lui fort malade »[58].

En novembre et décembre 1898 une épidémie de scarlatine frappa une quarantaine d'élèves des écoles communales de Cast et touchant aussi des adultes, provoquant quelques décès. Les écoles furent fermées temporairement. Quelques cas survinrent aussi dans les communes voisines de Plomodiern et Quéménéven, dont quelques enfants fréquentaient les écoles de Cast[59].

Un bureau télégraphique ouvre à Plomodiern en 1899[60].

La Belle Époque

Une description du pardon de la chapelle Saint-Corentin organisé le , présidé par Mgr Dubillard, évêque de Quimper, qui se déplaça afin de bénir la nouvelle chapelle (construite entre 1898 et 1900 d'après le projet du chanoine Jean-Marie Abgrall), est consultable dans le journal L'Ouest-Éclair : « Dès huit ou neuf heures du matin on pouvait voir sur toutes les routes, venant de toutes les directions, une foule de gens accourant à la fête »[61].

Le un service d'automobile commença à fonctionner entre Châteaulin et Crozon : « le départ de Crozon a lieu le matin vers sept heures et le retour de Châteaulin vers cinq heures du soir. Le trajet est effectué en moins de deux heures, en desservant les bourgs de Telgruc, Saint-Nic et Plomodiern. (...) La voiture, qui est très confortable, peut contenir dix places au maximum »[62].

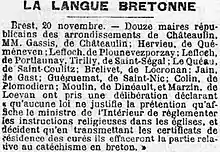

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Plomodiern, Cécilien Péron, écrit : « Les maîtres d'école devraient donner leurs explications en breton, du moins les premières années, pour réussir à apprendre le français à leurs élèves ». Il ajoute qu'il fait quelquefois des recommandations en français à l'intention ds « étrangers » non-bretonnants parce qu'à son « grand regret » il ne peut pas faire autrement au milieu d'une population qui ne sait que le breton[53].

Par arrêté du préfet du Finistère, l'école publique de Plomodiern, tenue jusque-là par les religieuses des Filles du Saint-Esprit, est laïcisée le [63]. Le trois religieuses de la Congrégation du Saint-Esprit furent condamnées à des peines d'amende par le tribunal de Châteaulin pour avoir maintenu ouvert des écoles congréganistes à Plomodiern, Cléden-Poher et Cast en dépit de la loi sur les congrégations[64].

Une épidémie de variole survint à Plomodiern en [65].

La sortie de la messe un dimanche de l'été 1907 à Plomodiern est ainsi décrite : « C'était l'heure de la sortie de la messe, et les fidèles se groupaient sur les marches usées, tous en costumes, les hommes en gilets bleu-de-roi à deux rangs de boutons dorés et à pattes de broderies jaunes, les femmes en bonnet brodé et les petites filles en bonnet à trois pièces, pailletées d'or ou d'argent »[66].

Un décret ministériel du attribue, à défaut de bureau de bienfaisance, les biens ayant appartenu à la mense de l'église de Plomodiern, qui étaient placés sous séquestre, à la commune de Plomodiern[67]. Un bureau de bienfaisance est créé par décret en date du , sa dotation étant constituée par les biens ayant appartenu à la fabrique de l'église[68].

La Première guerre mondiale

Le monument aux morts de Plomodiern porte les noms de 142 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[69].

L'Entre-deux-guerres

Le tronçon à voie métrique allant de Châteaulin à Crozon de la ligne ferroviaire de Carhaix à Camaret-sur-Mer ouvre le ; des gares ou haltes ferroviaires existaient à Kerhillec, Plomodiern-Ploéven, Saint-Nic, Argol, Telgruc, Tal-ar-Groas et Crozon-Morgat ; la ligne est prolongée en 1925 jusqu'à Camaret ; elle ferma le [70].

En le résultat des élections municipales de Plomodiern du fut annulé par le conseil de préfecture en raison « des irrégularités et manœuvres (...) de nature à fausser le résultat du scrutin »[71].

Le pont sur le ruisseau de Kerharo, sur l'actuelle route départementale n°34, entre Ploéven et Plomodiern, fut emporté par une crue en , rendant les communications pratiquement impossibles entre les deux communes jusqu'à sa reconstruction[72].

En , sur la Lieue de Plage près de Lestrevet, à la suite de nombreux prélèvements de sable effectués par les paysans pour amender leurs terres et de l'amaigrissement de la plage provoqué également par des tempêtes, l'épave d'un vaisseau du XVIIIe siècle apparut le temps de quelques marées basses avant de disparaître, à nouveau enfouie dans le sable[73].

Un ancien maire de Plomodiern en costume traditionnel (carte postale Émile Hamonic, vers 1920).

Un ancien maire de Plomodiern en costume traditionnel (carte postale Émile Hamonic, vers 1920). Bonnes gens de Plomodiern se rendant au marché de Châteaulin (carte postale Émile Hamonic, vers 1920).

Bonnes gens de Plomodiern se rendant au marché de Châteaulin (carte postale Émile Hamonic, vers 1920). Extrait d'un article du journal L'Ouest-Éclair du relatant la découverte d'une épave d'un vaisseau du XVIIIe siècle sur la Lieue de Grève près de Lestrevet.

Extrait d'un article du journal L'Ouest-Éclair du relatant la découverte d'une épave d'un vaisseau du XVIIIe siècle sur la Lieue de Grève près de Lestrevet. Extrait du journal L'Ouest-Éclair du relatant l'accident d'hydravion survenu en plein bourg de Plomodiern.

Extrait du journal L'Ouest-Éclair du relatant l'accident d'hydravion survenu en plein bourg de Plomodiern.

Les "Chemises vertes" dorgéristes furent actives à Plomodiern pendant la décennie 1930. Plomodiern accueillit aussi trois groupes de réfugiés républicains espagnols en 1937[74].

Le , un hydravion de la base de Lanvéoc-Poulmic s'écrasa à Plomodiern, l'accident fit 3 morts et 1 blessé[75].

La Seconde guerre mondiale

Le monument aux morts de Plomodiern porte les noms de 36 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[76].

Les résistants de Plomodiern

La famille Vourc'h a joué un rôle important, les parents et leurs neuf enfants s'engageant tous dans la Résistance :

- Antoine Vourc'h (le père), né le à Guipavas, fils d'un paysan du Léon, fit l'École de santé navale et milita au Sillon de Marc Sangnier ; après la débâcle, il participa au réseau Johnny puis à la Confrérie Notre-Dame, un autre réseau de renseignements ; poursuivi par la Gestapo, il se réfugia en Afrique du Nord où organisa un service de renseignement en Tunisie et en Algérie avant le débarquement allié en Afrique du Nord, puis devint membre des Forces françaises libres. Il fut décoré de la Croix de guerre, de la Légion d'honneur, de la Military Cross et de la Military Medal. Après la Seconde guerre mondiale, il participe à la création du Mouvement républicain populaire (MRP) et devint conseiller général du Finistère, membre de la Première Assemblée nationale constituante, puis fut sénateur du Finistère de 1946 à 1955. Il est décédé le à Plomodiern[77].

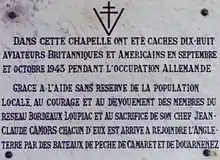

- Sa femme, née Marguerite Le Doaré le , passa en en conseil de guerre pour avoir refusé de serrer la main d'un soldat allemand ; en , elle participe avec Robert Alaterre et Jean Le Roux à la création du réseau Johnny jusqu'à son démantèlement en , puis au réseau Bordeaux-Loupiac dirigé par Jean-Claude Camors, puis au réseau Jade-Amicol, filières d'évasion d'aviateurs alliés[78]. En , elle échappa de justesse à la Gestapo et dut se cacher dans la campagne bretonne. Elle fut décorée de la Croix de guerre, de la Médaille de la Résistance, de la King's Medal for Courage et de la médaille de la Liberté. Elle est décédée le [79].

- Guy Vourc'h, né le à Plomodiern ; abandonnant ses études de médecine, il s'évada vers l'Angleterre sur la Petite Anna depuis Douarnenez en , avec son frère Jean et quatre amis ; après avoir été pendant un an agent au Political Intelligence Department de Londres, il signa son engagement dans le 1er BFMC du commandant Kieffer en , y devenant le chef de la troop 1. Le , au Débarquement de Normandie, il est blessé sur la plage de Ouistreham. Il rejoindra sa troop le pour la prise de Bavent et l'avancée vers la Seine. Au débarquement de Flessingue en Hollande le , il commanda la troop 6 chargée de l'objectif central pour la capture de la ville. Il reçut les décorations suivantes : Légion d'Honneur (1944), Croix guerre 39-45 (deux citations à l'ordre de l'Armée), Rosette de la Résistance, Médaille des Combattants Volontaires de la Résistance, Médaille de la France Libre, Médaille des évadés, et la Military Cross britannique (1944). Après la guerre, il devint l'un des pionniers français dans le domaine de l'anesthésie, exerçant à l'hôpital Foch. Nommé professeur de médecine en 1966 et à l'Académie nationale de médecine en 1984, il est décédé le [80].

- Jean Vourc'h, né le à Plomodiern fut engagé volontaire en , blessé par un éclat d'obus pendant la campagne de France, s'enfuit en Angleterre sur la Petite Anna depuis Douarnenez en . Membre de la 2e DB, il fut blessé le sur la route en direction de Paris et décéda à l'hôpital du Mans. Il est Compagnon de la Libération[81].

- Paul Vourc'h, né en , part pour l'Angleterre le en compagnie de trois autres résistants en embarquant à Concarneau sur le bateau de pêche Veac'h Vad de Sébastien Briec[82], afin de rejoindre le sous-marin anglais Sea Lion au large des Glénan. Membre de la 1re division française libre, il combat à Bir-Hakeim, puis participe à la Campagne de Tunisie, puis à la Campagne d'Italie et au débarquement de Provence (il est le premier à entrer dans Hyères), puis participe aux combats dans la vallée du Rhône et jusqu'en Alsace où il est fait prisonnier par les Allemands à Obenheim, mais parvient à s'évader. Après la Seconde Guerre mondiale, il est en 1946 membre du cabinet de Jean Sainteny, alors commissaire de la République à Hanoï, puis travaille pour la Compagnie Louis-Dreyfus. Il est décédé en [83].

- Yves Vourc'h, né le à Brest ; à Quimper, la chambre de lycéen d'Yves Vourc'h et de son frère Paul fut le premier lieu d'émission radio clandestine du réseau Johnny jusqu'au . Yves Vourc'h gagna lui aussi l'Angleterre en , faisant partie des volontaires partis de Tréboul sur le Breiz Izel, à l'âge de 19 ans et devint fusilier marin, faisant partie des commandos Kieffer, participant lui aussi au Débarquement de Normandie, puis se battant jusqu'aux Pays-Bas jusqu'à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il fut décoré de la Légion d'honneur, de la croix de guerre, de la médaille de la Résistance et de la médaille de la Liberté. Il est décédé à Plomodiern le [84].

Parmi les autres résistants de Plomodiern, Pierre Philippon, Jean de La Patellière, Joseph Le Bris[85] (parti aussi sur le Breiz Izel vers l'Angleterre en ) et Pierre Drevillon coopérèrent aussi au réseau Johnny, ainsi qu'Yvonne Le Roux[86]; qui fut arrêtée le à Plomodiern. Corentin Briand[87] fut déporté au camp de concentration de Neuengamme où il décéda le .

François Balès[88] résistant originaire d'Ergué-Gabéric, fut tué le près de Plomodiern lors des combats de libération de la presqu'île de Crozon[89].

Roger Colin, né le à Plomodiern, fut déporté depuis Rennes au début du mois d'août 1944 vers le camp de concentration de Neuengamme, puis à Wilhelmshaven ; il est décédé le à Stade (Allemagne)[90].

Un monument commémoratif en granit, sculpté par Guy Pavec, de Landudec, a été inauguré en 1989, à Sainte-Marie-du-Ménez-Hom[91].

L'après Seconde Guerre mondiale

Huit soldats et marins originaires de Plomodiern sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine[92] ; Corentin Marchadour, adjudant au 16e régiment d'infanterie coloniale, y était auparavant décédé le à Quinhan (Annam).

Politique et administration

Liste des maires

Résultats des élections municipales

2020 : Plomodiern ensemble 58,66% - Un nouveau souffle pour plomodiern 41,34%[95].

Héraldique

La devise est Advevañ 'rin bemdez, elle signifie « Chaque jour je revivrai », comme le poisson de Saint Corentin (Sant Kaourintin)

.svg.png.webp) |

Blason | De sinople à la mitre d'argent bordée d'or, accostée de deux épis de blé du même et soutenue d'un poisson aussi d'argent, à la champagne ondée d'azur sommée d'une onde d'or; au chef ondé d'hermine.

|

|---|---|---|

| Détails | Conception : Y.Clerc'h. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

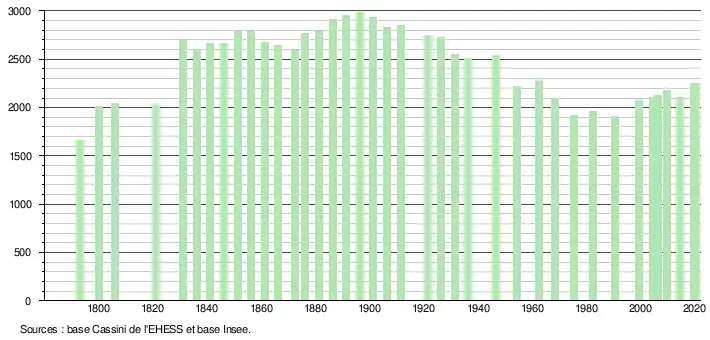

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[96]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[97].

En 2020, la commune comptait 2 245 habitants[Note 27], en augmentation de 6,85 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Tourisme

Lieux et Monuments

- Le Ménez-Hom, sommet emblématique de l'ouest du Finistère avec ses 330 mètres d'altitude, à l'entrée de la presqu'île de Crozon, est situé pour partie sur le territoire communal. Son sommet principal, le Yed, est situé en Dinéault. Le dernier CD du bagad de Plomodiern, Tan ar Yed, fait référence à ce sommet.

- La chapelle Sainte-Marie-du-Ménez-Hom, datée des XVIe et XVIIIe siècle, située dans le hameau du même nom, est située sur le territoire de la commune de Plomodiern, et est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du [100].

- L'église Saint-Mahouarn de Plomodiern : son chevet à trois pans et contreforts couronnés de lanternons et son porche méridional daté de 1624, dont les statues et sculptures ont été conservées, avec son portail extérieur encadré de deux colonnes ioniques cannelées[101] sont inscrits au titre des Monuments historiques par arrêté du [102]. L'église Saint-Mahouarn, qui datait des XVIe siècle et XVIIe siècle, a été reconstruite entre 1858 et 1864. Ses vitraux ont été créés par Hubert de Sainte-Marie.

- L'église paroissiale Saint-Mahouarn

Église paroissiale Saint-Mahouarn : le clocher et le porche sud.

Église paroissiale Saint-Mahouarn : le clocher et le porche sud. Église paroissiale Saint-Mahouarn : vue extérieure partielle (transept).

Église paroissiale Saint-Mahouarn : vue extérieure partielle (transept). Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (plafond et sablière).

Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (plafond et sablière). Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (quatre statues d'apôtres).

Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (quatre statues d'apôtres)._%C3%89glise_05.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (statue du Père Éternel).

Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (statue du Père Éternel)._%C3%89glise_06.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (clef pendante).

Église paroissiale Saint-Mahouarn : le porche (clef pendante).

- Plomodiern a parfois été surnommée la paroisse aux 7 chapelles qui existaient, sur la commune, jusqu’à la Révolution. Trois ont disparu : Saint-Gilles, Saint-Mibrit et Saint-Yves ; les quatre restantes sont : Saint-Sébastien[103] (dédiée à saint Sébastien qui était invoqué contre la peste, elle a été construite en 1573, mais remaniée en 1629 [façade] et 1773 [clocher] ; une fontaine dite "fontaine de Saint-Sébastien" se trouve à proximité), Saint-Suliau[104] (dédiée à saint Suliau, elle date de la fin du XVIIe siècle), Sainte-Marie-du-Ménez-Hom et Saint-Corentin[105] (dédiée à saint Corentin, elle date des dernières années du XIXe siècle, construite en remplacement d'une ancienne chapelle dont il ne reste rien).

- Les chapelles Saint-Corentin et Saint-Suliau

La chapelle Saint-Corentin : vue extérieure d'ensemble 1.

La chapelle Saint-Corentin : vue extérieure d'ensemble 1. La chapelle Saint-Corentin : vue extérieure d'ensemble 2.

La chapelle Saint-Corentin : vue extérieure d'ensemble 2. Plomodiern : chapelle Saint-Corentin, statue de saint Corentin placée sur un mur extérieur de la chapelle.

Plomodiern : chapelle Saint-Corentin, statue de saint Corentin placée sur un mur extérieur de la chapelle. Chapelle Saint-Corentin : statue ancienne de saint Corentin.

Chapelle Saint-Corentin : statue ancienne de saint Corentin. Plomodiern : la fontaine près de la chapelle Saint-Corentin.

Plomodiern : la fontaine près de la chapelle Saint-Corentin. Plomodiern, chapelle Saint-Suliau, façade ouest.

Plomodiern, chapelle Saint-Suliau, façade ouest. Plomodiern : chapelle Saint-Suliau, flanc sud.

Plomodiern : chapelle Saint-Suliau, flanc sud.

Plages

- Lestrevet (An Estreved)

- Porz Ar Vag

- Kervijen

Randonnée

- Ménez-Hom

- GR 34-37

- PR 22 et 23

- Base d'activités VTT

Sports

- Le Ménez-Hom est parmi les spots bretons celui qui est le plus apprécié des libéristes[106]. Une école de deltaplane a été créée en 1981 et une école de parapente en 1990. Ces deux écoles sont regroupées en une seule structure, l’École de Vol Libre du Ménez-Hom[107].

- Le surf se pratique à Pors ar Vag.

- Les chars à voile profitent de la longue plage de Lestrevet.

Événements

Depuis 1959, le Festival du Ménez-Hom se déroule du 13 au en trois parties :

- le 13, Concert Celtique en la Chapelle de Sainte-Marie du Menez-Hom ;

- le 14, Fest-Noz animé par des couples de sonneurs, chanteurs et groupe de musiciens ;

- le 15, défilé et spectacles, en costumes traditionnels, des cercles celtiques, bagadoù et groupes étrangers.

En marge de ces festivités, le salon de peinture et sculpture (40 artistes) et des activités culturelles sur les découvertes et traditions bretonnes, tant religieuses, musicales que gastronomiques sont proposés du 1er au .

En 2009 s'est déroulée la cinquantième édition du festival.

En 2023, les 10 et 11 juin, a lieu à Plomodiern et à Saint-Nic une manifestation aérienne caritative. Elle est organisée par l'association Sourire de mômes. La Patrouille de France a assuré pour l'occasion un spectacle aérien[108].

Personnes liées à la commune

- Guillaume Seznec (1878-1954), maître de scierie à Morlaix, meurtrier du conseiller général de Sizun Pierre Quémeneur, en 1923.

- Guillaume Le Roux (1885-1913), né à Maner Lanvilliau (Plomodiern) en 1885, missionnaire Oblat de Marie Immaculée, mort en 1913 chez les Esquimaux du Canada.

- Jean Vourc'h (1920-1944), sous-officier du Régiment de marche du Tchad, Compagnon de la Libération[109], Mort pour la France le au Mans.

- Olivier Bellin (1971-), grand chef cuisinier ayant deux étoiles au Guide Michelin pour L'Auberge des Glazicks à Plomodiern.

Compléments

Musique bretonne et celtique. L'école de musique forme des sonneurs de cornemuse, bombarde ou batterie qui alimentent les rangs du bagad à la fin de leur formation. Le bagad évolue en troisième catégorie depuis 2010

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de l'Office de Tourisme de Plomodiern, Siège des Offices de Tourisme de l'Aulne et du Porzay.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Personnes en âge de communier.

- Yves Le Normant, baptisé le à Cléden-Cap-Sizun, décédé le au bourg de Plomodiern.

- Thomas Poquet, né le à Dinéault, décédé le à Plomodiern.

- Probablement Alain Gourmelen, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Olivier Marc, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Probablement Pierre Colin, baptisé le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Jacques Hervé Lautrou, né le à Plomodiern, décédé le au bourg de Plomodiern.

- Corentin Briand, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Hervé Trétout, né le à Kerhervan en Ploéven, décédé le à Kréeau en Plomodiern.

- Pierre D'Hervé, né le à Plomodiern, décédé le à Poulloupry en Plomodiern.

- Yves Balcon, né le à Crozon, décédé le à Plomodiern.

- Henri Balcon, né le à Plomodern, décédé le à Plomodiern.

- Yves Blaise, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Jean Noury, né le à Saint-Nic, décédé le à Plomodiern.

- Corentin Thomas, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Jean Le Doaré, né le à Plomodiern, décédé en 1923 à Plomodiern.

- Louis Marie Larvol, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Jean-Mathieu Le Breton, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Joseph Blouët, né le à Plomodiern, décédé le à Plomodiern.

- Anne Le Page, née Anne Le Corvec à Corlay, décédée à Corlay en octobre 2015 âgée de 88 ans, voir : et

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Adolphe Joanne, "Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies", tome 3, 1890-1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k733913/f704.image.r=Plomodiern?rk=4442082;0

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/cause-tempete-la-dune-seffrite-sur-lestrevet-1841484

- Museum national d'Histoire naturelle, « INPN, ZNIEFF 530015117 - LANDES ET PELOUSES DE LA POINTE DE TALAGRIP A KERVIGEN - Description », sur mnhn.fr (consulté le ).

- Robert Corillon, Les progrès de l'assèchement de quelques lagunes et étangs de la région maritime finistérienne. Conséquences sur l'appauvrissement de la flore, "Bulletin de la Société scientifique de Bretagne : Sciences mathématiques, physiques et naturelles", 1951, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6581492j/f84.image.r=Plo%C3%A9ven?rk=493564;4

- « Marais de Kervigen », sur sagebaiededouarnenez.org (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plomodiern et Saint-Ségal », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Segal S A - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plomodiern et Lanvéoc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plomodiern » (consulté le ).

- « Plomodiern : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Châteaulin) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Bernard Tanguy, "Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses du Finistère", éditions Chasse-Marée ArMen, Tours, 1990.

- Yves Queffélec, Saint-Mahouarn, revue "Le Lien du Centre généalogique du Finistère", n°153, mars 2020.

- Bernard Tanguy, Les noms de lieux. Mémoire des hommes et du paysage, revue ArMen n° 22.

- « Éléments de préhistoire et protohistoire européenne. Hommages à Jacques-Pierre Millotte », Annales littéraires de l'Université de Besançon, Les Belles Lettres, (lire en ligne).

- Émile Cartailhac, "Dictionnaire archéologique de la Gaule : époque celtique", tome 2, 1875-1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763804h/f437.image.r=Plomodiern?rk=21459;2

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f302.image.r=Plomodiern?rk=2553660;4

- René Kerviler, "Armorique et Bretagne : recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes, publiées de 1873 à 1892", 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57842440/f294.image.r=Plomodiern?rk=3197440;4

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 3, (lire en ligne).

- Alexandre Bouët, né à Brest le à Brest, décédé le à Brest, homme de lettres, fondateur du journal L'Armoricain.

- Alexandre Bouët, "Épître à Mgr Graveran, évêque de Quimper et Léon", 1854, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57269466/f5.image.r=Plomodiern?rk=42918;4

- Armand du Châtellier, Évêché et ville de Quimper, "Bulletins et mémoires / Société d'émulation des Côtes-du-Nord", 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207828h/f136.image.r=Plomodiern?rk=2618038;4

- Henri Queffélec, "Tempête sur la ville d'Ys", 1962, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33526026/f25.image.r=Plomodiern?rk=6759690;0

- Paul Aveneau de La Grançière, "Notes historiques sur la paroisse de Pluguffan, avec notices généalogiques sur la plupart des familles de la Basse-Bretagne", 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5474912f/f83.image.r=Crozon?rk=6566556;0

- Jean-Pierre Leguay et Hervé Martin, "Fastes et malheurs de la Bretagne ducale 1212-1532", éditions Ouest-France Université, 1982, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3381952n.r=Plomodiern?rk=6824068;0

- P. Mercier, « Récits bretons. La Ligue à Quimper et dans le diocèse de Cornouaille (1589-1598) », Etudes religieuses, historiques et littéraires, , p. 113 (lire en ligne, consulté le ).

- Edm.-M. P. Du V, "Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f187.image.r=Plomodiern?rk=1115885;2 et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f189.image.r=Plomodiern?rk=1115885;2

- Jean Rohou, Fils de ploucs, tome 1, 2005, éditions Ouest-France, [ (ISBN 2-7373-3452-7)]

- France. Arrêt du 13 mars 1742., « Arrêt du 13 mars 1742. », Recueil abrégé des règlements concernant les fermes royales unies.., 1737-1750 (lire en ligne, consulté le ).

- A. Dupouy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe siècle, revue "Annales de Bretagne", n° de novembre 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214900h/f37.image.r=Ploeven?rk=1802584;0

- Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne, 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Jean Gallet, "Seigneurs et paysans bretons du Moyen-Âge à la Révolution", éditions Ouest-France Université, 1992, (ISBN 2-7373-1023-7).

- "Collection générale des loix, proclamations, instructions, et autres actes du pouvoir exécutif, publiés pendant l'Assemblée nationale constituante et législative, depuis la convocation des Etats généraux jusqu'au 31 décembre 1791, tome 10, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9693399v/f261.image.r=Plomodiern?rk=2403445;2

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902, Coop Breizh, (ISBN 2-909924-78-5).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, (lire en ligne).

- J.-M.-P.-A. Limon, "Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère", 1852, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5688569v/f379.image.r=Porzay?rk=4742512;4

- Jean Rohou, Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne), éditions Dialogues, Brest, 2012, [ (ISBN 978-2-918135-37-1)]

- Albert Le Grand, "Les vies des saints de la Bretagne Armorique", 5e édition, revue et corrigée par Guy Autret, 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5038760/f733.image.r=Plomodiern?rk=2381986;0

- Le Petit Journal, n° du 6 mars 1892, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k611158s/f6.image.r=Plomodiern?rk=128756;0

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Cast. Épidémie. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Croix, n° du 1zr août 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2185503/f3.image.r=Plomodiern?rk=21459;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 26 juillet 1900, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6389600/f3.image.r=Plomodiern?rk=600861;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 28 mai 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6392603/f3.image.r=argol?rk=300430;4

- Journal L'Aurore, n° du 7 septembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k728482v/f2.image.r=Plomodiern?rk=42918;4

- Journal La Lanterne, n° du 27 décembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7510601c/f1.image.r=Plomodiern?rk=64378;0, journal La Croix, n° du 20 décembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k219900w/f1.image.r=Plomodiern?rk=236052;4 et "Bulletin des congrégations", n° du 11 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5756170x/f11.image.r=Plomodiern?rk=965670;0.

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 23 décembre 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6405615/f3.image.r=Plomodiern?rk=2253230;0

- J. M., Une semaine à bicyclette sur les routes de Cornouailles, "Revue mensuelle / Touring-club de France", octobre 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6505816k/f34.image.r=Plomodiern?rk=2360526;4

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 27 juin 1912, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6392431z/f3.image.r=Plomodiern?rk=107296;4

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n+ du 25 avril 1914, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6383033f/f4.image.r=Plomodiern?rk=450646;0

- Memorialgenweb.org - Plomodiern : monument aux morts.

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal Excelsior, n° du 17 juillet 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4603699c/f5.image.r=Plomodiern?rk=107296;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 14 décembre 1929, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6580311/f7.image.r=Plomodiern?rk=1051507;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 12 janvier 1930, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k658060p/f4.image.r=Plomodiern?rk=3905598;4

- Journal Le Libertaire, n° du 7 octobre 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2928838s/f5.image.r=Plomodiern?rk=6158828;4

- Journaux L'Ouest-Éclair du 13 janvier 1939, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661499p/f1.image.r=Poulmic?rk=1759665;2 et du 14 janvier 1939, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661500g/f5.image.r=Poulmic?rk=343349;2 et n° du 14 janvier 1939, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661500g/f5.image.r=Plomodiern?rk=386268;0

- Raymond SENEQUE, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- http://www.senat.fr/evenement/archives/D39/vourc.html

- Par exemple, en octobre 1943, 43 aviateurs alliés partent clandestinement de Camaret sur la Suzanne Renée (la plupart avaient été cachés auparavant dans la sacristie de la chapelle Sainte-Marie-du-Ménez-Hom) et en janvier 1944 12 aviateurs et 19 volontaires partent de Tréboul sur le Breiz Izel.

- http://www.france-libre.net/temoignages-documents/temoignages/mme-vourch.php

- http://fr.commando-kieffer.wikia.com/wiki/Guy_Vour'ch et http://www.memoresist.org/spip.php?page=oublionspas_detail&id=187 et http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=101091 et Jean-Paul Binet, Éloge de Guy Vourc'h, "Bulletin de l'Académie nationale de médecine", n° du 7 novembre 1989, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6230536v/f71.image.r=Plomodiern ; pour les titres militaires :Titres et travaux scientifiques du Docteur Guy Vourc'h, Librairie Arnette, Paris 1966; pour Flessingue : La Revue de la France Libre , no 249, page 9 à 11, article « La prise de Flessingue », par Guy Vourc'h

- http://www.archives-finistere.fr/userfiles/file/enseigner_Resistance_208J_130_301-302.pdf

- Sébastien Briec, né le à Brest, marin-pêcheur de Saint-Guénolé. Son fils, Sébastien Briec également, né le et décédé en octobre 2014, qui était mousse à bord du bateau de son père et fut également résistant, a raconté les faits lors d'une interview dans le journal Le Télégramme publié en 2001 et partiellement repris dans le même journal en date du .

- http://www.1dfl.fr/1-de-la-dfl/paul-vourc-h-cac-4/

- « Yves Michel Marie Vourc'h - Les Français Libres », sur francaislibres.net (consulté le ).

- « Joseph Sebastien Marie Le Bris - Les Français Libres », sur francaislibres.net (consulté le ).

- Yvonne Le Roux, née en 1882 à Toulon, résidant à Morgat, à la tête d'un groupe surveillant à partir de la presqu'île de Crozon les mouvements des bateaux de guerre allemands dans le port de Brest, arrêtée le à Plomodiern, transférée à la prison de la Santé à Paris, déportée le à Neuengamme, puis à Ravensbrück, décédée de dysenterie et d'épuisement à Paris le quelques jours après son retour d'Allemagne, voir http://www.presqu-ile-de-crozon.com/guerre-1939-1945/tante-yvonne-le-roux-reseau-johnny-001.php, http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=79819 et http://fr.topic-topos.com/mme-leroux-dite-tante-yvonne

- Corentin Briand, né le à Plomodiern.

- François Balès, né le à Ergué-Gabéric, devint malgré son jeune âge responsable du groupe d'Ergué-Gabéric du mouvement de résistance Libération-Nord ; il participa au vol des dossiers du STO à Quimper en janvier 1944

- « François Balès (1921-1944), résistant - GrandTerrier », sur grandterrier.net (consulté le ).

- http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/deportation/29/p6-list-c.htm

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/plomodiern-29550/plomodiern-ils-peignent-les-350-lettres-de-la-stele-de-la-resistance-4643445

- Raymond SENEQUE, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Municipales à Plomodiern. Claude Bellin rempile pour un cinquième mandat », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Plomodiern. Joël Blaize succède à Claude Bellin à la mairie », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Résultats élections municipales 2020 : Plomodiern / Le Télégramme », sur letelegramme.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00090196, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090197

- Notice no PA00090197, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle Saint-Sébastien - Eglises et patrimoine religieux de France », sur patrimoine-religieux.fr (consulté le ).

- « Plomodiern (29) chapelle St Suliau », sur photos-eglises.fr (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Corentin, Saint-Corentin (Plomodiern) - Inventaire Général du Patrimoine Culturel », sur patrimoine.bzh (consulté le ).

- https://fr.wiktionary.org/wiki/libériste Pourquoi le lien se met en rouge ?

- « Baptême parapente, formation parapente ou deltaplane dans le Finistère », sur Ecole vol libre Menez Hom (consulté le ).

- « Meeting aérien à Plomodiern et Saint-Nic : « On espère que le temps sera de la partie » - Châteaulin – actualités et informations locales en direct | Le Télégramme », sur www.letelegramme.fr, (consulté le )

- Fiche biographique sur le site de l'Ordre de la Libération