Cléden-Cap-Sizun

Cléden-Cap-Sizun [kledɛ̃ kap sizœ̃] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Cléden-Cap-Sizun | |

L'étang de Laoual, derrière la baie des Trépassés. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz |

| Maire Mandat |

Nadine Kersaudy 2020-2026 |

| Code postal | 29770 |

| Code commune | 29028 |

| Démographie | |

| Gentilé | Clédinois |

| Population municipale |

915 hab. (2020 |

| Densité | 48 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 02′ 54″ nord, 4° 38′ 46″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 86 m |

| Superficie | 19,08 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Douarnenez |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site consacré à la commune |

Géographie

Description

La commune se situe à l'extrême pointe nord-ouest du Cap Sizun, au nord de la Pointe du Raz. Elle est bordée d'un littoral très découpé, à l'ouest et au nord, alternant pointes et falaises abruptes d'une part (de l'ouest vers l'est la Pointe du Vorlen, la Pointe du Van, la Pointe du Castel Meur, la Pointe de Brézellec, la Pointe de Kerharo, la Pointe de Penharn) et de rares baies abritant des plages (la baie des Trépassés à l'ouest, la plage de Théolen sur la côte nord, et la plage de Louédec, peu fréquentée en raison de son exiguïté et de ses difficultés d'accès[1]). La commune est limitée, au sud, par la vallée verdoyante d'un tout petit fleuve côtier qui alimente l'étang de Laoual et débouche sur la baie des Trépassés, et qui la sépare des communes de Plogoff et Primelin.

La baie des Trépassés vue du nord depuis le GR 34 venant de la pointe de Kerludu.

La baie des Trépassés vue du nord depuis le GR 34 venant de la pointe de Kerludu. Falaises entre la Pointe du Vorlen et la baie des Trépassés (près de la Pointe de Kerludu).

Falaises entre la Pointe du Vorlen et la baie des Trépassés (près de la Pointe de Kerludu). La pointe et le port du Vorlen vus de la pointe de Kerludu.

La pointe et le port du Vorlen vus de la pointe de Kerludu. Falaises très découpées entre la Pointe du Vorlen et la chapelle Saint-They (longées par le GR 34).

Falaises très découpées entre la Pointe du Vorlen et la chapelle Saint-They (longées par le GR 34). La Pointe du Van vue depuis les falaises situées au sud de la chapelle Saint-They.

La Pointe du Van vue depuis les falaises situées au sud de la chapelle Saint-They. Rocher de la « cote 44 » au sud de la Pointe du Van.

Rocher de la « cote 44 » au sud de la Pointe du Van. L'extrémité de la Pointe du Van.

L'extrémité de la Pointe du Van.

Rocher à l'est de la Pointe du Van.

Rocher à l'est de la Pointe du Van. Falaises entre la Pointe du Van et la Pointe de Castel-Meur 1.

Falaises entre la Pointe du Van et la Pointe de Castel-Meur 1. Falaises entre la Pointe du Van et la Pointe de Castel-Meur 2.

Falaises entre la Pointe du Van et la Pointe de Castel-Meur 2. L'îlot (« cote 24 ») situé à l'extrémité de la Pointe de Castel-Meur.

L'îlot (« cote 24 ») situé à l'extrémité de la Pointe de Castel-Meur. La Pointe de Castel-Meur : rochers.

La Pointe de Castel-Meur : rochers. La Pointe de Brézellec vue de l'ouest depuis le GR 34.

La Pointe de Brézellec vue de l'ouest depuis le GR 34. La plage de Théolen, entre les Pointes du Castel Meur et de Brézellec.

La plage de Théolen, entre les Pointes du Castel Meur et de Brézellec.

Les altitudes au sein du finage communal s'échelonnent entre 87 mètres pour le point le plus haut (situé près du lieu-dit Kerharo) et le niveau de la mer ; le bourg est vers 48 mètres d'altitude. L'habitat rural est dispersé en un grand nombre d'écarts formés de hameaux et fermes isolées. Le littoral, inhospitalier en raison des falaises abruptes et découpées qui le composent, est inhabité.

La commune, qui est un cul-de-sac routier en raison de sa situation péninsulaire est desservie essentiellement par la route départementale no 7 venant de Douarnenez. Le sentier de grande randonnée no 34 longe la totalité de son littoral.

La vallée située au sud de la commune contient des terrains houillers qui firent même l'objet d'une concession attribuée en 1901 à M. Le Gualès de Mézaubran[2], mais qui n'aboutit pas à une exploitation industrielle[3].

En 1938, la revue du Touring-Club de France décrit ainsi l'extrémité du Cap Sizun, notamment Cléden : « Bientôt, en marchant vers l'ouest, les clochers disparaissent, les maisons se font plus basses et plus rares, c'est le domaine du vent ; les moulins surgissent, il en est qui remontent au XVIIIe siècle et qui ont conservé leurs ailes ; elles tournent ou tournaient, hier encore, autour de Cléden, de Plogoff, de Lescoff »[4].

Les ports

Malgré la dangerosité de son littoral, la commune possède trois petits ports aux infrastructures sommaires et difficiles d'accès :

- le port du Vorlen : très exposé aux vents d'ouest, une cale et un débarcadère y furent construits en 1892 ; la plate-forme fut agrandie et un treuil fut installé en 1926 afin de hisser les bateaux. C'est là que débarquaient les Sénans, avec croix et bannières, qui se rendaient au pardon de Saint-They. Ce port abrite des ligneurs du Raz de Sein en raison de la proximité de leur lieu de pêche[5] ;

- le port de Brézellec (son nom, en breton, atteste la présence de maquereaux) : ses premiers aménagements connus datent de 1877, année où une chaîne traversière fut tendue entre les deux pointes l'entourent et scellée au fond de l'eau afin d'y fixer des bouées d'amarrage. En 1883, on tailla des marches dans la falaise et on scella une échelle de fer de 7 mètres afin d'en faciliter l'accès ; un treuil fut installé en 1926. En 1877, 30 bateaux de pêche avaient Brézellec comme port d'attache. Désormais, ce port, qui ne dispose pas de cale (les mises à l'eau se font depuis Pors Théolen)[6] accueille essentiellement des embarcations de loisir en période estivale[7] ;

- le port de Heign Has (dit aussi « Keign ar C'haz ») est inséré dans une entaille sur le flanc est de la pointe de Penharn, accessible par un sentier périlleux à partir de la route au nord du village de Penharn. En 1913, le port abritait 11 canots et 3 chaloupes. Une échelle et un débarcadère y furent aménagés entre 1888 et 1891 et un plan incliné ainsi qu'un treuil en 1926. Détruit par une tempête en 1991, il a été reconstruit et il permet à quelques bateaux d'y trouver un abri sommaire[8].

Un autre port, Porz Théolen a existé par le passé comme en témoignent les deux amers situés de part et d'autre de la plage. Une cale y fut construite en 1884, mais cet ancien port n'est plus vraiment utilisé de nos jours. Un navire à vapeur, le Premier, s'y échoua en 1886, il n'en subsiste que la chaudière[9].

Le port du Vorlen 1.

Le port du Vorlen 1. Le port du Vorlen 2.

Le port du Vorlen 2. La digue protégeant le port du Vorlen et, à l'arrière-plan, la Pointe du Vorlen.

La digue protégeant le port du Vorlen et, à l'arrière-plan, la Pointe du Vorlen.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[14] complétée par des études régionales[15] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sein », sur la commune d'Île-de-Sein, mise en service en 1977[16] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[17] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,9 °C et la hauteur de précipitations de 815 mm pour la période 1981-2010[18]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lanvéoc », sur la commune de Lanvéoc, mise en service en 1948 et à 30 km[19], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[20], à 11,8 °C pour 1981-2010[21], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[22].

Urbanisme

Typologie

Cléden-Cap-Sizun est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [23] - [24] - [25]. La commune est en outre hors attraction des villes[26] - [27].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[28]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[29] - [30] - [31].

En 2020, selon l'Insee, 38,9 % des logements de Cléden-Cap-Sizun étaient des résidences secondaires.

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,8 % | 55 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 16,3 % | 316 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 50,8 % | 983 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 5,3 % | 102 |

| Forêts de feuillus | 6,2 % | 120 |

| Landes et broussailles | 16,9 % | 328 |

| Marais maritimes | 0,8 % | 15 |

| Mers et océans | 0,9 % | 17 |

| Source : Corine Land Cover[32] | ||

Histoire

Préhistoire

L'éperon barré situé sur le promontoire de Castel Meur (Côte nord du Cap Sizun), long de 300 mètres et large de 50 mètres, possède un triple système de remparts et fossés, le dernier rempart prenant appui sur une formation rocheuses escarpée ; des traces de 95 huttes sont encore visibles dans le sol; deux petits tumuli ont été découverts dans l'enceinte par Paul du Châtellier lors de fouilles menées en 1890[33]. Le mobilier hétéroclite qui y a été découvert a permis de dater trois périodes d'occupation du site, la plus ancienne remontant au néolithique (éclats de silex), la seconde au second âge du fer, la plus récente à l'époque médiévale[34].

L'oppidum de Castel Meur est classé monument historiques depuis 1921[35] - [36].

Plan de l'éperon barré de Castel-Meur (dessin de Paul du Châtellier).

Plan de l'éperon barré de Castel-Meur (dessin de Paul du Châtellier). Éperon barré de Castel-Meur : plan d'une habitation (dessin de Paul du Châtellier).

Éperon barré de Castel-Meur : plan d'une habitation (dessin de Paul du Châtellier). Mobilier trouvé dans une des maisons de l'éperon barré de Castel-Meur (dessin de Paul du Châtellier).

Mobilier trouvé dans une des maisons de l'éperon barré de Castel-Meur (dessin de Paul du Châtellier)._-_Copie.jpg.webp) Céramiques et pierres perforées trouvées dans l'éperon barré de Castel-Meur (dessin de Paul du Châtellier).

Céramiques et pierres perforées trouvées dans l'éperon barré de Castel-Meur (dessin de Paul du Châtellier).

Antiquité

Selon Jean-Baptiste Ogée « on trouve, par intervalle, en cette paroisse, les traces d'un chemin romain, appelé hent-ahès ["chemin d'Ahès"], de soixante-dix pieds de largeur, en pierres de taille, qui se continue jusqu'à la Baie des Trépassés »[37]. Paul du Châtellier décrit en ces termes cette voie romaine en 1886 :

« Le moulin à vent du Châtel, entre Beuzec et Goulien,(...) est tout au bord de la voie romaine qui allait de Carhaix au village du Troguer. (...) [Le] meunier du Châtel (...) a trouvé une urne pleine de moyens bronzes romains qui ont été dispersés. Laissant le moulin à notre gauche, nous nous engageons en char-à-bancs sur la voie romaine qui, si elle n'est pas très viable, est cependant encore praticable sur un parcours de plusieurs kilomètres. Cette voie est bien connue des habitants du pays qui l'appellent an-end-Meur. Au nord du bourg de Goulien, à deux cents mètres avant d'arriver d'arriver au moulin à vent de Goalarn, nous remarquons (...) une lourde borne miliaire. (...) Continuant à suivre le tracé de cette ancienne voie, nous passons au nord-est du bourg de Cléden, près du moulin de Kerharo, ne pouvant nous empêcher de remarquer que les moulins du Châtel, de Goalarn et de Kerharo sont là, aujourd'hui, comme des jalons placés le long de l'antique chemin. Enfin nous arrivons au village de Théolen (nom breton qui veut dire tuiles, le village des tuiles). C'est le point extrême de cette voie qui allait aboutir au village de Troguer ; à partir de là, on en perd la trace aujourd'hui. (...) Troguer a du être longtemps occupé par les conquérants [romains] (...), nous avons vu dans plusieurs parcelles des restes de murs romains, (...) ayant encore de 1,50 à 2 mètres au-dessus du sol. (...) [Au centre du bourg de Goulien], nous y trouvons un camp avec retranchements de terre, à angles arrondis, de 3 mètres de large, ayant 3,50 mètres de hauteur à l'extérieur et 2,50 mètres à l'intérieur de l'enceinte. Ce camp était à deux cents mètres au sud de la voie romaine (...). Il était le dernier poste militaire le long de son tracé avant d'arriver à Troguer[38] »

De nombreuses traces de la présence romaine ont été trouvées dans le village de Trouguer (Troguer).

Statuettes de Mars et d'un dieu trouvées à Trouguer (entre Ier siècle avant et Ier siècle après J.-C.).

Statuettes de Mars et d'un dieu trouvées à Trouguer (entre Ier siècle avant et Ier siècle après J.-C.). Pointes de lances trouvées à Trouguer (entre Ier siècle avant et Ier siècle après J.-C.).

Pointes de lances trouvées à Trouguer (entre Ier siècle avant et Ier siècle après J.-C.).

Moyen Âge

Selon la légende la ville d'Ys se situait en bordure de la Baie des Trépassés, donc quelque part entre Cléden-Cap Sizun et Plogoff.

Cléden possédait plusieurs seigneuries : le marquisat de Kerharo avait son siège au manoir éponyme situé dans l'actuel village de Kerharo ; déjà en 1572, il n'en restait que « vieilles maisons, vieilles murailles et vieilles douves »[39] ; la seigneurie de Kerazan (le manoir subsiste de nos jours au sud-ouest du bourg) possédait un colombier ; la seigneurie de Keridiern (elle était l'une des plus petites du Cap Sizun et ses seigneurs étaient vassaux des marquis de Kerharo) se situait non loin de la chapelle de Langroas[40].

Le seigneur de Lezoualc'h (en Goulien) disposait d'un « droit de sennage consistant en le septième des merlus, daurades et autres poissons pêchés sur les côtes de Cléden, Plogoff, Goulien et aux environs de l'Île de Sein ». Il jouissait également « au port et rade du Loc'h [en Plogoff et Primelin], de la faculté de prendre une fois l'an, un merlu sur tout "compagnon de bateau" qui déchargeait au dit port »[41].

En 1400, Guillaume Mezuillac, sieur de Kerdréan habitait la maison noble de Kerdréan ; son fils Jean fut en 1432 chambellan du duc Jean V[37].

Une chapelle de la Madeleine, accueillant les lépreux, aurait existé à la limite des communes de Goulien et Cléden, au sud du village de Kergunduy (Kergond'hui)[42].

Époque moderne

La tradition rapporte que le brigand ligueur Guy Eder de La Fontenelle aurait établi un de ses repaires au Castel-Meur pendant les Guerres de la Ligue et qu'il aurait fait de fréquentes incursions dans les parages, volant notamment la croix d'or de l'église de Cléden[43].

Au XVIe siècle Lanzulien et les villages avoisinants étaient An Douar Santel ("Terre Sainte") car leurs terres appartenaient aux moines de l'abbaye de Landévennec, de même qu'une chapelle Saint-Guénolé (détruite en 1711) et que la fontaine de Saint-Guénolé, restaurée en 1788 (une date gravée l'atteste), tombée dans l'oubli et à nouveau restaurée en 1988[44].

En 1643, une mission fut organisée dans la paroisse ; les habitants, peu éclairés, répondaient aux missionnaires qui les interrogeaient en confession : « Vous en voulez trop sçavoir, mon Père ; que ne faites-vous comme nos prêtres, qui nous demandent seulement si nous sçavons notre religion, et qui, si nous leur donnons une réponse affirmative, nous donnent cinq Pater et cinq Ave pour pénitence, et nous absolvent aussitôt ? En faut-il davantage ?.. »[37]. D'autres missions furent prêchées dans la paroisse par le père Julien Maunoir en 1655 et 1659[45].

Nicolas de Saluden, sieur de Trémaria, habitait le château de Kerazan vers le milieu du XVIIe siècle, après avoir été marié et veuf à deux reprises, converti par Julien Maunoir, confia ses deux enfants à sa sœur Marguerite de Kerazan, devint prêtre et missionnaire ; il mourut en odeur de sainteté le et fut inhumé dans la chapelle des Augustines de Lannion. Un de ses héritiers, Jean de Tréanna, qui habita aussi le château de Kerazan, fonda en 1698 la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Voyage à Plogoff[46].

Le , des habitants de Cléden et de Plogoff pillèrent l'épave de la Catherine, un navire du Croisic qui s'était échoué dans la Baie des Trépassés[47].

Claude-Hyacinthe Le Blouc'h (ou Le Bloc'h), né le à Cléden, devint planteur négrier à Saint-Pierre-des-Anses, dans l'île de Saint-Domingue, et y fit fortune. Il décéda en 1753[48]. Il fit 60 000 livres de legs, dont 10 000 à l’église tréviale d'Audierne, paroisse dont sa femme était originaire[49].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Cléden-Cap-Sizun de fournir 18 hommes et de payer 118 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[50].

En 1768 les paroisses de Primelin, Cléden [Cléden-Cap-Sizun], Goulien, Esquibien et Plogoff sont victimes d'une épidémie de dysenterie[51].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi la paroisse de Cléden-Cap-Sizun en 1778 :

« Cléden-Capsizun, sur une colline, dans la presqu'île du Ratz ; à 8 lieues et demie à l'ouest de Quimper, son évêché et son ressort ; à 47 lieues et demie de Rennes et à deux lieues un tiers de Pontcroix, sa subdélégation. On y compte 1 200 communiants[Note 6]. La cure est à l'alternative ; cette paroisse relève du Roi. Son territoire, environné de la mer, forme une presqu'île dont les terres, excellentes pour le froment, sont soigneusement cultivées par les femmes qui se donnent avec ardeur à l'agriculture, tandis que leurs maris sont occupés à la pêche et à la navigation[37]. »

Révolution française

La paroisse de Cléden-Cap-Sizun, qui comprenait alors 304 feux, élit trois délégués (De La Roche-Allain, Nicolas Dagorn, Yves Rozen), pour la représenter à l'assemblée du tiers état de la sénéchaussée de Quimper au printemps 1789[52].

Cléden devient chef-lieu d'un canton comprenant aussi les communes de Plogoff et Goulien ; une justice de paix y est installée[47].

Jean-Joseph Gloaguen[Note 7] était recteur de Cléden-Cap-Sizun lors de la Révolution française. En 1790, il fut élu maire de la commune nouvellement créée. Il prêta serment de fidélité à la Constitution civile du clergé le 20 février 1791, devenant donc prêtre constitutionnel, mais protesta ensuite par écrit le 1er août 1792, disant qu'on avait mal interprété son serment et qu'il ne l'avait prêté que pour complaire aux administrateurs du district de Pont-Croix. De 1807 à 1817, il fut recteur d'Esquibien[53]. Les trois chapelles de Saint-They, Saint-Tugdual et Langros furent vendues comme biens nationaux[47].

Michel Arhan, cultivateur, fils du juge de paix, ouvrit une école à Cléden-Cap-Sizun, enseignant à son domicile du village de Kergaradec, en vertu de la loi du 5 nivôse an II () qui rendait l'école primaire obligatoire et gratuite[54].

« Dans ce canton [celui de Cléden], l'esprit d'incivisme et de révolte se manifeste de jour en jour de la part des paroissiens de Plogoff et d'une partie de ceux de Cléden » écrit un membre du directoire du district de Pont-Croix ; des prêtres réfractaires se cachèrent dans une grotte près de la Pointe du Raz ; on leur y descendait à manger par un trou connu des paroissiens. « Ces deux paroisses [Plogoff et Cléden] manifestent la résistance la plus ouverte à l'exécution des décrets de la Convention nationale [concernant les réquisitions] » écrit le même responsable du district de Pont-Croix le [48].

La levée en masse provoqua de nombreuses désertions à Cléden ; le , 300 soldats, accompagnés d'un canon, arrivèrent à Plogoff et capturèrent 21 déserteurs. Le , 50 soldats sont à nouveau à Plogoff et Cléden pour y faire la chasse aux déserteurs (70 déserteurs environ à Cléden) et procéder à des réquisitions[55].

L'agent national du district de Pont-Croix écrit : « Il existe des indics d'une mine de charbon de terre dans la commune de Cléden. Le directeur de la mine de Poullaouën [Schrœber] est venu il y a quelque temps en faire la visite. Il m'a témoigné qu'il trouvait cette exploitation susceptible d'être reprise »[56].

Le XIXe siècle

Le les époux Le Cohennec, de Cléden-Cap-Sizun, furent condamnés à mort pour parricide par la Cour d'assises du Finistère ; le mari fut exécuté peu après à Quimper ; l'épouse eut un "répit" de 9 semaines jusqu'à son accouchement avant d'être conduite à son tour à l'échafaud. Ils avaient été jugés sans disposer d'un avocat[57].

Une circulaire du Préfet du Finistère en date du indique que « le navire La Fanny ayant fait naufrage en vue de la commune de Plogoff, des habitants de Primelin et de Cléden-Cap pillèrent les naufragés, se portèrent sur eux à des voies de fait et s'emparèrent violemment des objets échoués »[58].

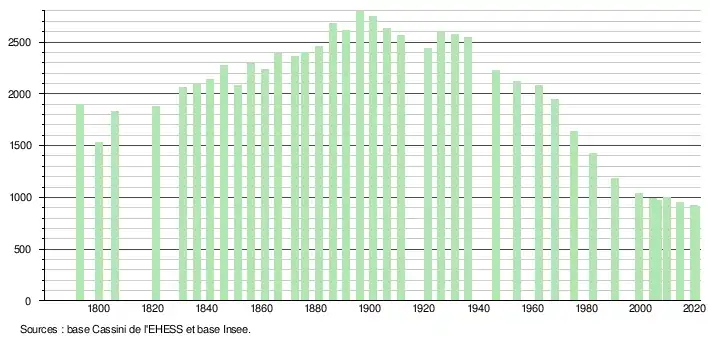

Cléden-Cap-Sizun était la commune la plus peuplée du Cap-Sizun au XIXe siècle, ayant 2 099 habitants en 1836 et 2 682 en 1886. L'épidémie de choléra de 1834 fit 11 morts dans la commune[59].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée décrivent ainsi Cléden-Cap-Sizun en 1845 :

« Cléden-Cap-Sizun, commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Trouguer, Kerbisquérien, Téolon, Kerharo, Lannuec, Brézoulou, Kergaradec, Kertenguy. Objets remarquables : Chapelles Saint-They, Saint-Tuggdual, Saint-Trémeur, Langroas ; l'étang de Kerloc'h. Superficie totale : 1 898 hectares, dont (...) terres labourables 1 152 ha, prés et pâturages 119 ha, bois 7 ha, vergers et jardins 8 ha, landes et incultes 520 ha (...). Moulins : 7 (de Kerléodin, de Kernot, de Kerazan, à vent). L'église de Cléden-Cap-Sizun est peut-être unique en Bretagne pour ses sculptures en carton-pierre qu'elle a récemment fait exécuter par la maison Romagnési de Paris. Les quatre chapelles dont nous donnons les noms plus haut ont chacune leur pardon d'un jour ; mais ces pardons ne sont pas très fréquentés. Toute la côte de Cléden est remarquable par son aspect grandiose. Les rochers, où la mer déferle et mugit sans cesse, sont fameux par plus d'un naufrage. (...) Quoique l'engrais de mer soit facile à se procurer, l'agriculture n'est pas très florissante ; cet engrais se tire des grèves de Plogoff et de Primelin ; on le paie 4 francs la charretée. Un assez grand nombre d'habitants vont à Douarnenez s'employer à la pêche à la sardine. On fait des élèves de bêtes à cornes, que l'on vend aux foires de Pontcroix ; les chevaux sont vendus, au contraire, aux foires de la Trinité. (...). Géologie : constitution granitique. On parle le breton[60]. »

Selon le journal Le Constitutionnel, Madame Marteville, mère de vingt-trois enfants, est morte à Cléden-Cap-Sizun en 1846 à l'âge de 103 ans[61].

Selon une enquête datant de 1856 « la statue de la Sainte Vierge est exposée dans presque toutes les maisons à côté de la table à manger dans une niche pratiquée dans la cloison et souvent fermée par une porte vitrée. L'usage est de lui adresser une courte prière après chaque repas, usage immémorial »[62].

Pierre Maël décrit ainsi les habitants de Cléden et des communes avoisinantes, et la recherche des épaves dans le cadre du droit de bris, dans un roman publié en 1891 :

« Toute la population du Cap, de Plogoff à Cléden, se ruait (...), prête à se partager le butin. Les épaves, on allait les arracher à la mer. Celle-ci, en jetant le navire à la côte, n'avait-elle pas consacré le droit des riverains? (...) Les marins de Lescoff, de Plogoff, de Cléden, de Goulien fournissent à l'État nos meilleurs gabiers, nos plus intrépides matelots. La rude vie de leurs foyers se sustente avec la soupe aux poissons quotidienne, soupe assaisonnée de gros sel, et les aubaines de la tourmente leur apporte, non l'habitude, mais la pratique intermittente des ivresses sans pareilles[63]. »

Les drames de la mer étaient alors fréquents : le journal La Presse relate par exemple le naufrage dans les parages de Cléden-Cap-Sizun d'une chaloupe de pêche, l'Étoile-du-Nord, revenant de la pêche aux homards, qui fit 3 morts et un rescapé en septembre 1893[64].

La culture du lin principalement, et à un degré moindre du chanvre, était importante au XIXe siècle et déjà les siècles précédents (au XVIIIe siècle, tous les inventaires après décès comprennent des outils liés à ces plantes) ; en 1846 la commune comptait 6 tisserands, mais vivant quasiment en autarcie, la plupart des habitants fabriquaient eux-mêmes leurs vêtements ; le lin et le chanvre servaient aussi à fabriquer les voiles des bateaux, les bouts et les cordes, ainsi que l'étoupe et la filasse. Des traces de ces cultures subsistent dans la toponymie locale, notamment dans le nom de certaines parcelles : liorz lin, poullou lin, park pors ar lin, etc.[65].

Peigne à égrener le lin (exposé au moulin de Trouguer).

Peigne à égrener le lin (exposé au moulin de Trouguer). Rouet à lin (exposé au moulin de Trouguer).

Rouet à lin (exposé au moulin de Trouguer).

Les moulins du Cap-Sizun

Hyacinthe Le Carguet a décrit les braou du Cap-Sizun : « À mon arrivée à Audierne en 1880, je trouvais dans presque chaque village des galets ovoïdes très durs, percés d'un godet sur une face, parfois sur les deux côtés. À ma première demande, on me répondit que c'était des men-braou ou millinou-braou, armatures des anciens moulins à bras. Ces moulins n'existaient plus : ils avaient été remplacés, de longue date, par les petits moulins à vent, si nombreux sur les collines du Cap »[66]. En 1875, la commune comptait un moulin à eau et 14 moulins à vent (dont ceux de Kerléo, de Kergalédan, du Roz, de Lannuet, etc.).

L'ancien moulin Guézennec à Théolen photographié en 1938.

L'ancien moulin Guézennec à Théolen photographié en 1938. Le moulin à vent (moulin-tour) de Trouguer : vue extérieure d'ensemble.

Le moulin à vent (moulin-tour) de Trouguer : vue extérieure d'ensemble. Le moulin-pivot, dit aussi moulin-chandelier, de Trouguer.

Le moulin-pivot, dit aussi moulin-chandelier, de Trouguer. Meil Guernaod (ancien moulin à vent non restauré).

Meil Guernaod (ancien moulin à vent non restauré).

La Belle Époque

Clet-Yves Guézennec[Note 8], de Cléden-Cap-Sizun, fut l'un des trente marins français qui participa à la défense de la cathédrale de Pé-Tang lors du siège de celle-ci entre le 14 juin et le 16 août 1900 pendant la révolte des Boxers[67]. Jean-Yves Le Moigne, marin, participa lui aussi à l'expédition de Chine en 1900 et 1901 ; il reçut notamment la médaille commémorative de l'expédition de Chine (1901)[68].

Le le vicomte Alain Le Gualès de Mézaubran[Note 9] demanda « la concession de mines de houille, schistes bitumineux, anthracite, lignite ou pétrole » qui pourraient se trouver sur les communes de Cléden-Cap-Sizun, Plogoff, Primelin, Esquibien, Audierne, Plouhinec, Pont-Croix et Goulien[69].

Le nombre des inscrits maritimes est en 1903 de 750 à Cléden-Cap-Sizun pour une population totale qui est alors de 2 746 habitants[70]. La persistance de la pratique du droit de bris valut en 1909 à deux marins de la commune d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Quimper à de la prison avec sursis[71].

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Cléden-Cap-Sizun, l'abbé Malgorn, écrit que les enfants « sont tous incapables d'apprendre un autre catéchisme que le catéchisme breton ; les plus instruits ne sont pas capables, à 10 ans, de comprendre toute une phrase française » ; deux exceptions seulement sont citées par le recteur : « la fille d'un douanier et un garçon étranger [à la paroisse] qui est momentanément en pension à l'école communale »[72].

La réouverture illégale de l'école privée tenue par une religieuse entraîna la condamnation de cette dernière par le tribunal de Châteaulin en décembre 1902[73]. En juillet 1903, le traitement[Note 10] du recteur de la paroisse, Malgorn, est suspendu pour « emploi abusif du breton »[74]. Selon le préfet du Finistère « la population de Cléden-Cap-Sizun sait le français » ; il ajoute que c'est « l'une des plus instruites de la région, c'est une pépinière d'instituteurs et de séminaristes »[75]. Les tensions religieuses dans la commune entraînent aussi le saccage de l'école publique et l'agression de l'institutrice en janvier 1904[76].

En 1904, le conseil de préfecture de Quimper annula l'élection des 21 conseillers municipaux de Cléden-Cap-Sizun pour ingérence du clergé : « le clergé exerce trop souvent, dans les affaires complètement étrangères au culte, une autorité qui ne saurait être attachée qu'aux fonctions proprement sacerdotales »[77].

Le eut lieu l'inventaire des biens d'église à Cléden-Cap-Sizun. Le journal L'Ouest-Éclair décrit les événements : « L'inventaire avait lieu samedi dernier. Au presbytère, procès-verbal de carence. À l'église, le curé refusa d'ouvrir la porte et l'agent du gouvernement tourna les talons. (...) Tout le monde crie : "À bas Le Bail ! Vive la liberté !". Après, le recteur remercie les paroissiens et le chant du Credo a éclaté formidable et impressionnant »[78].

Un décret du autorise la création à Cléden-Cap-Sizun d'un bureau de bienfaisance dont la dotation est constituée par les biens ayant appartenu à la fabrique de l'église, qui avaient été placés sous séquestre quelques années avant à la suite de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905[79].

La Première Guerre mondiale

_Monument_aux_morts.JPG.webp)

Le monument aux morts de Cléden-Cap-Sizun porte les noms de 96 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 5 au moins sont des marins disparus en mer ; 7 au moins sont morts en Belgique ; 1 (Noël Boin[Note 11]) en Serbie et 2 (Hervé Bronnec et Michel Chalm) en Grèce dans le cadre de l'Expédition de Salonique ; 1 (Yves Goudebranche à Achi-Baba (Turquie) lors de l'expédition des Dardanelles ; 1 en Algérie (Jean Berriet) ; 1 (Emmanuel Betrom) alors qu'il était prisonnier en Allemagne ; la plupart des autres sont morts sur le sol français : plusieurs d'entre eux ont été décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, par exemple Jean Ansquer, Clet Briant, Jean Donnart, René Louarn, Benoît Normant, Clet Poulhazan, d'autres l'ayant été de l'une ou l'autre de ces deux décorations[80].

L'Entre-deux-guerres

La construction d'une école des filles est entreprise à Cléden-Cap-Sizun en 1922[81].

Cléden-Cap-Sizun est ainsi décrit par un lecteur du journal L'Ouest-Éclair en 1922 : « Pays merveilleux ! Parallèlement à la pointe du Raz se prolonge la pointe du Van, presque inconnue du touriste pour la bonne raison qu'il n'y a ni routes ni hôtels. Le paysage y est infiniment grandiose. C'est bien plus beau que la pointe du Raz. Hélas ! Le bourg de Cléden est infesté d'eaux noires et puantes ; pour accéder à l'église, il faut braver l'odeur d'un torrent pestilentiel. Hygiène ! Hygiène, tu n'es qu'un vain mot à Cléden-Cap-Sizun ! »[82]

Le chavirage du canot de pêche Petit-Jean le près de la pointe de Brézellec fit deux morts et un rescapé[83].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Cléden-Cap-Sizun porte les noms de 25 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles 7 au moins sont des marins disparus en mer (par exemple Clet Meil et Clet Piriou, morts lors du naufrage du Bretagne attaqué par les Anglais à Mers el-Kébir le ; Louis Louarn, disparu en mer lors du naufrage du Meknès le au large de Dieppe ; Yves Scoarnec, disparu en mer le lors du naufrage du torpilleur La Combattante ; etc.) ; Yves Clet, mort des suites de ses blessures lors du bombardement d'Hanoï (Tonkin) par l'aviation américaine le ; Yves Le Corre est mort de maladie à Shanghai (Chine) ; Jean Kerloch est mort en déportation le à Hambourg (Allemagne) et Yves Jade, qui faisait partie des Forces françaises libres a été tué le lors de la Bataille de Bir Hakeim (Libye)[80] ; Yves Perherin[Note 12], âgé de seulement 19 ans, résistant, fut tué après avoir été torturé à Quimperlé le .

L'après Seconde Guerre mondiale

Six soldats originaires de Cléden-Cap-Sizun sont morts pendant la Guerre d'Indochine (Albert Appéré, Daniel Chalm, Jean Kerisit, Jean Kersalé, Clet Pennamen et Jean Stéphant) et un (P. Mens) pendant la Guerre d'Algérie[80].

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

Cléden-Cap-Sizun est jumelée avec la commune irlandaise de Ballydehob.

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le moulin de Trouguer proche du site archéologique gallo-romain sur la Pointe du Van.

- L'établissement gallo-romain de Trouguer[86].

- L'église Saint-Clet, au bourg, dédiée à saint Clet. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, elle était sous le patronage de saint Cléden[87].

- La chapelle Notre-Dame de Langroas, dédiée à "Notre-Dame de Pitié" ou des "Sept Douleurs", construite en 1750, en forme de croix latine ; dans son enclos paroissial se trouve un calvaire datant du XVIIe siècle dû à l'atelier de Roland Doré. À l’intérieur se trouvent une Vierge de pitié en bois du XVIe siècle, un groupe de 5 personnages en bois polychrome du XVIIe siècle, un ecce homo, une "Annonciation" en bois du XVIIe siècle, ainsi qu'un ex-voto représentant le trois-mâts "Stereden Vor" ("Étoile de la mer")[88].

La chapelle Notre-Dame de Langroas, vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Notre-Dame de Langroas, vue extérieure d'ensemble. La chapelle Notre-Dame de Langroas.

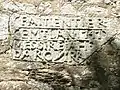

La chapelle Notre-Dame de Langroas. Inscription sur le mur extérieur de la façade sud de la chapelle Notre-Dame de Langroas.

Inscription sur le mur extérieur de la façade sud de la chapelle Notre-Dame de Langroas. Chapelle Notre-Dame de Langroas : le maître-autel et son retable.

Chapelle Notre-Dame de Langroas : le maître-autel et son retable. Chapelle Notre-Dame de Langroas : la Vierge de pitié.

Chapelle Notre-Dame de Langroas : la Vierge de pitié. Chapelle Notre-Dame de Langroas : groupe de l'ecce homo.

Chapelle Notre-Dame de Langroas : groupe de l'ecce homo. Chapelle Notre-Dame de Langroas : ex-voto du "Stereden Vor" ("Étoile de la mer").

Chapelle Notre-Dame de Langroas : ex-voto du "Stereden Vor" ("Étoile de la mer").

- La chapelle Saint-They, dédiée à saint They, au bord de la falaise dominant la baie des Trépassés. Cet édifice de plan rectangulaire a été entièrement rebâti au XVIIe siècle et restauré au XIXe siècle. Près de la chapelle subsiste une fontaine, refaite en 1680, dédiée à saint They.

Chapelle Saint-They, vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-They, vue extérieure d'ensemble. Chapelle Saint-They : le maître-autel.

Chapelle Saint-They : le maître-autel. Chapelle Saint-They : autel latéral de droite avec un voilier en ex-voto.

Chapelle Saint-They : autel latéral de droite avec un voilier en ex-voto. Chapelle Saint-They : autel latéral de gauche avec une bouée de sauvetage en ex-voto.

Chapelle Saint-They : autel latéral de gauche avec une bouée de sauvetage en ex-voto.

- La chapelle Saint-Trémeur (et Saint-Gildas), dédiée à saint Trémeur et saint Gildas. Traduction de l'inscription de la façade sud : « En l'honneur de Dieu qui nous créa, de saint Trémeur, de saint Gildas, fut fondée cette chapelle le dimanche avant la fête du Saint-Esprit. Sachez maintenant la date exacte : en l'année mil cinq cent trente huit. »

Chapelle Saint-Trémeur : vue extérieure d'ensemble 1.

Chapelle Saint-Trémeur : vue extérieure d'ensemble 1. Chapelle Saint-Trémeur : vue extérieure d'ensemble 2.

Chapelle Saint-Trémeur : vue extérieure d'ensemble 2.

Chapelle Saint-Trémeur : retable et statue de saint Trémeur.

Chapelle Saint-Trémeur : retable et statue de saint Trémeur. Chapelle Saint-Trémeur : retable et statue de sainte Tréphine.

Chapelle Saint-Trémeur : retable et statue de sainte Tréphine. Chapelle Saint-Trémeur : retable et statue de saint Gildas.

Chapelle Saint-Trémeur : retable et statue de saint Gildas. Chapelle Saint-Trémeur : sablière.

Chapelle Saint-Trémeur : sablière.

- La chapelle Saint-Tugdual, complètement restaurée en 1976-1977[89].

Chapelle Saint-Tugdual : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Tugdual : vue extérieure d'ensemble. Chapelle Saint-Tugdual : le clocher.

Chapelle Saint-Tugdual : le clocher. Chapelle Saint-Tugdual : vue intérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Tugdual : vue intérieure d'ensemble. Chapelle Saint-Tugdual : le tableau du retable.

Chapelle Saint-Tugdual : le tableau du retable. La fontaine près de la chapelle Saint-Tugdual 1.

La fontaine près de la chapelle Saint-Tugdual 1. La fontaine près de la chapelle Saint-Tugdual 2.

La fontaine près de la chapelle Saint-Tugdual 2.

- Le sentier littoral (une partie du GR 34) allant de Douarnenez à la pointe du Van, est long d’une cinquantaine de kilomètres et il faut une douzaine d’heures à de bons marcheurs pour le parcourir. Très accidenté, en tout l’addition des dénivelés dépasse 2 000 mètres) ce sentier permet de découvrir les pointes de Leydé, de la Jument, du Millier, de Beuzec, de Luguénez, de Brézellec et du Van (avec sa chapelle Saint-They), les éperons barrés de Castel-Meur et de Kastel-Koz (Castel Coz), Pors Lanvers , Pors Péron et Pors Théolenn, la réserve de Goulien-Cap Sizun, le phare du Millier (qui accueille l’été des expositions), Ti Félix (maison achetée et restaurée par la commune de Goulien).

- Chapelles détruites

- La chapelle Saint-Guénolé, à Lansulien, en ruines dès 1703. La fontaine subsiste, datée 1788. Elle est dite parfois « Feunteun ar c'hilou », fontaine des Sangsues (Daniel Bernard).

- La chapelle du manoir de Kérazan, petit édifice dédié à saint Sébastien. La chapelle a été démontée vers 1980.

La pointe de Brezellec.

La pointe de Brezellec. Les îlots de la pointe du Van.

Les îlots de la pointe du Van. La fontaine Saint-They.

La fontaine Saint-They. La chapelle Saint-They.

La chapelle Saint-They.

- Calvaires

- 21 calvaires sont recensés dans la commune : le calvaire de Quillivic est de 1519 probablement, Kergroas date du XVIe siècle, Saint-They de 1630 (à croix géminée provenant de l'atelier de Roland Doré) pour l'un et 1740 (à croix monolithe) pour l'autre, Trévenant de 1737, Pont-Avalou de 1816, Bellevue de 1885, Kerhermen et Kervizinic de 1893 ; le calvaire du cimetière date de la mission de 1881 et ceux de Menez-Groas et Trouzent de 1920[90].

Personnalités liées à la commune

- Plusieurs artistes peintres ont peint sur la côte du cap Sizun ou dans la campagne environnante : Emmanuel Lansyer, Charles Cottet, André Dauchez, Alexandre Nozal, Jean-Georges Cornélius, Maxime Maufra, Henry Moret, Andrée Lavieille, etc.

- Daniel Bernard, né le à Brézoulous en Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Cléden-Cap-Sizun, fut vice-président de la "Société archéologique du Finistère" et écrivait plusieurs ouvrages, dont "La monographie de Cléden-Cap-Sizun" et "Le clergé régulier et le clergé séculier dans le Finistère, sous la Révolution et le Directoire".

Littérature

- Lucien de Vissec a évoqué à plusieurs reprises Cléden-Cap-Sizun dans son roman "Les Filets Bleus" publié en 1923[91].

Blason

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

de gueules à un rencontre de cerf d'or, accompagné en chef de trois mouchetures d'hermine du même ordonnées 2 & 1; chaussé d'or, chargé à dextre de trois fleurs de lys, à senestre de trois roses, le tout de gueules, disposé en bordure.

Commentaires : Le blason consiste en l'assemblage de trois parties correspondant aux trois seigneuries ayant existé au Moyen Âge : la partie gauche et ses lys pour la seigneurie de Kerazan ; la partie centrale et son cerf pour le marquisat de Kerharo ; la partie droite et ses roses pour la seigneurie de Keridiern.

|

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[12].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[13].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Personnes en âge de communier.

- Né à Glomel en 1752.

- Clet-Yves Guézennec, né le à Cléden-Cap-Sizun, chauffeur auxiliaire, tué à l'ennemi le à Ville-sur-Tourbe (Marne).

- Domicilié au Légué en Plérin (Côtes-du-Nord).

- En vertu du Concordat de 1801, les prêtres étaient payés par l'État.

- Noël Boin, né le à Cléden-Cap-Sizun, séminariste à Saint-Vincent de Pont-Croix, tué le , tué à l'ennemi, reçut la Médaille militaire à titre posthume, voir "Livre d'or du clergé & des congrégations 1914-1922 : la preuve du sang", 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96935984/f320.image.r=Cl%C3%A9den?rk=6072991;2

- Yves Perherin, né le à Cléden-Cap-Sizun.

- Guillaume Raoul, né le à Trouguer en Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Cléden-Cap-Sizun.

- Noël Bourdon, né le à Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Lesanquel en Cléden-Cap-Sizun.

- Jean Le Normant, né le à Kerdiern ar Veil en Cléden-Cap-Sizun, décédé le 13 thermidor an XII () à Kerdiern ar Veil en Cléden-Cap-Sizun.

- Yves Le Touller, né le à Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Kermeur en Cléden-Cap-Sizun.

- Hervé Kersaudy, baptisé le à Trogor (Trouguer) en Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Lannoan en Cléden-Cap-Sizun.

- Alain Barbeoch, né le à Brémel en Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Kernévez en Cléden-Cap-Sizun.

- Jacques Donnart, né le à Kerguerrien en Goulien, décédé le à Lanuet en Cléden-Cap-Sizun.

- Guillaume Donnart, né le à Kerguerrien en Goulien, décédé le à Kerspern en Cléden-Cap-Sizun.

- Jean-Yves Cariou, né le à Kerfeurguel en Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Kerfeurguel en Cléden-Cap-Sizun.

- Yves-Joseph-Marie Berriet, né le à Kermeur en Cléden-Cap-Sizun, Chevalier du Mérite agricole en 1903.

- Jean-Marie Briant, né le à ClédenCap-Sizun.

- Jean-Mathieu Thalamot, né le à Kéridiern-ar-Maner en Cléden-Cap-Sizun, décédé le à Cléden-Cap-Sizun.

- Eugène Berriet, né le à Trouzent en Cléden-Cap-Sizun, décédé en 1974 à Cléden-Cap-Sizun.

- André Kerninon, né le au bourg de Cléden-Cap-Sizun, décédé en 2003 au Relecq-Kerhuon.

- Jean-Guillaume Donnart, décédé en octobre 2011 âgé de 88 ans à Cléden-Cap-Sizun, voir https://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/ouest-cornouaille/capsizun/cledencapsizu/necrologie-jean-guillaume-donnart-44-ans-de-vie-publique-27-10-2011-1479854.php.

Références

- « Commune de Cléden-Cap-Sizun », sur www.cleden-cap-sizun.com (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 avril 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6392260/f3.image.r=Cl%C3%A9den?rk=836914;0

- Léonce Élie de Beaumont, "Explication de la carte géologique de la France : publiée par ordre de M. le Ministre des travaux publics", tome 1, 1847-1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54409235/f745.image.r=Cl%C3%A9den?rk=5557967;2

- André Laurent, "La Revue du Touring-club de France", septembre 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6494499d/f14.image.r=Cl%C3%A9den?rk=407727;2

- « Le port du Vorlen », sur www.cleden-cap-sizun.com (consulté le ).

- Rodolphe Pochet, « Petits ports de Cornouaille : le port-abri de Brézellec à Cléden-Cap-Sizun », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le port de Brezellec », sur www.cleden-cap-sizun.com (consulté le ).

- « Le port de Heign Has », sur www.cleden-cap-sizun.com (consulté le ).

- « Commune de Cléden-Cap-Sizun », sur www.cleden-cap-sizun.com (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sein - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Cléden-Cap-Sizun et Île-de-Sein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sein - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Cléden-Cap-Sizun et Lanvéoc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Zonage de politiques publiques | L'Observatoire des Territoires », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Paul du Chatellier, « Oppidum du Castel-Meur en Cléden (Finistère) », L'Anthropologie, , p. 402-412 (ISSN 0003-5521, BNF 34348207, lire en ligne, consulté le ).

- Patrick Maguer, Les enceintes fortifiées de l'âge du fer dans le Finistère, "Revue archéologique de l'Ouest" no 13, 1996, consultable http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rao_0767-709x_1996_num_13_1_1043

- « Monuments à Oppidum dit le Castel Meur », sur patrimoine-de-france.com (consulté le ).

- « Oppidum dit le Castel Meur », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Toronto, Nantes : [Vatar Fils Aîné], , 252 p. (lire en ligne), p. 212.

- Paul du Châtellier, Le tumulus de Kerlan-en-Goulien,"Revue archéologique", juillet 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2036214/f227.image.r=Cl%C3%A9den?rk=4227488;4

- Daniel Bernard, "Cléden-Cap-Sizun, Monographie d'une paroisse et d'une commune de la presqu'île du Cap-Sizun", 1942

- http://www.cleden-cap-sizun.com/ccs,histoire-moyen-age.html et Daniel Bernard, Études sur le Cap-Sizun. La chapelle de Langroaz et la seigneurie de Keridiern (son manoir a été détruit vers 1805) en Beuzec-Cap-Sizun, "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f316.image.r=Keridiern

- Joachim Darsel, Les seigneuries maritimes en Bretagne, "Bulletin philologique et historique jusqu'à 1610 du Comité des travaux historiques et scientifiques", 1966, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6430324f/f110.image.r=Plogoff.langFR

- Hyacinte Le Carguet, Traditions populaires sur les épidémies dans le Cap-Sizun, "Bulletin de la société archéologique du Finistère", 1892

- Daniel Bernard, Études sur le Cap-Sizun. À propos de la chapelle de Monsieur Sainct-They, en Cléden-Cap-Sizun, Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207696j/f193.image

- « À Cléden-Cap-Sizun, la fontaine de Saint-Guénolé revit grâce à des villageois passionnés », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Edm.-M. P. Du V., "Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f187.image.r=Cl%C3%A9den?rk=600861;2

- http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/499ce3755d44a6635b80b74b1a5aa81c.pdf

- « Cléden au XVIIIème siècle », sur cleden-cap-sizun.com (consulté le ).

- Serge Duigou et Jean-Michel Le Boulanger, "Cap-Sizun", éditions Palantines, 2005 [ (ISBN 2-911434-45-5)]

- Eva Guillorel, "La complainte et la plainte? : chansons de tradition orale et archives criminelles : deux regards croisés sur la Bretagne...", 2008, consultable https://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&book_type=livre&livre_id=4897457&page=206&name=LE+BLOUC%27H&with_variantes=0&tk=72197205e6fc8fd0

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- A. Dupuy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe siècle, revue "Annales de Bretagne", 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214900h/f43.image.r=Plogoff.langFR

- "Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages", série 1, tome 5, 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49520z/f514.image.r=Plovan?rk=4206029;2

- « Esquibien : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Pont-Croix) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Daniel Bernard, L'enseignement primaire dans le district de Pont-Croix (Finistère) en l'an II et en l'an III, revue "Annales de Bretagne", 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115337d/f172.image.r=Plogoff.langFR

- Plogoff pendant la Révolution, consultable http://www.infobretagne.com/plogoff-revolution.htm

- Archives départementales du Finistère, 27L41.

- Annick Le Douguet, "Justice de sang. La peine de mort en Bretagne aux XIXe et XXe siècles" , 2007, (ISBN 978-2-9512892-3-9).

- J.-M.-P.-A. Limon, « Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère », sur Gallica, (consulté le ).

- Henri Monod, "Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886)", 1892, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61500477/f24.image.r=Cl%C3%A9den?rk=1802584;0

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1845, https://books.google.fr/books?id=Ekk-AAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjkptjsn8nfAhUEaBoKHYfZB9IQ6wEILzAB#v=onepage&q=Cl%C3%A9den&f=false

- Cette nouvelle semble fausse ; selon les données du Centre généalogique du Finistère, il s'agit d'Anne Le Berre, épouse de Jean-François de Lignères de Marteville, officier d'artillerie et douanier, née le à Morlaix et décédée le à Cléden-Cap-Sizun, laquelle aurait eu 10 enfants (nés à Lorient pour les deux aînés et à Pont-Croix pour les autres) et est morte âgée de 85 ans.

- Cléden-Cap-Sizun. Enquête de Mgr Sergent sur le culte de la Vierge, Réponses des desservants, 1856, Archives de l'évêché de Quimper, cité par Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours, éditions Bordessoules, 1991, page 434, (ISBN 2-903504-37-7).

- Pierre Maël, "Le Fils de la mer (Mœurs maritimes)", https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7567090v/f2.image.r=Cl%C3%A9den?rk=1201722;4

- Journal La Presse, n° du 6 septembre 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5470968/f2.image.r=Cl%C3%A9den?rk=42918;4 et journal Le Figaro, n° du 3 septembre 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282647r/f3.image.r=Cl%C3%A9den?rk=107296;4

- Notice d'information touristique se trouvant au moulin de Trouguer en Cléden-Cap-Sizun.

- Hyacinthe Le Carguet, présenté par Paul Cornec, éditions du Cap-Sizun.

- Léon Henry, "Le siège du Pé-t'ang dans Pékin en 1900 : le commandant Paul Henry et ses trente marins", https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58046252/f155.image.r=Cl%C3%A9den?rk=4699594;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 21 août 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k640071z/f4.image.r=Cl%C3%A9den?rk=879832;4

- Journal officiel de la République française, « Demande de concession de mines », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal Le Journal, n° du 19 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76275024/f5.image.r=Cl%C3%A9den?rk=665239;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 19 mars 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6421082/f4.image.r=Cl%C3%A9den?rk=1309019;2

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Journal Le Rappel, n° du 27 décembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75492644/f2.image.r=Cl%C3%A9den?rk=128756;0

- Journal Le Figaro, n° du 13 juillet 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2862993/f4.image.r=Cl%C3%A9den?rk=214593;2

- Rapport du préfet du Finistère, 1903, cité par Fanch Broudic, "L'interdiction du breton en 1902", Coop Breizh, 1997, (ISBN 2-909924-78-5).

- Journal La Lanterne, n° du 19 janvier 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7509218s/f1.image.r=Cl%C3%A9den?rk=171674;4 et n° du 27 mars 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7509286m/f3.image.r=Cl%C3%A9den?rk=64378;0

- Journal L'Aurore, n° du 20 juin 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7291313/f2.image.r=Cl%C3%A9den?rk=922751;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 8 mars 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641001t/f4.image.r=Cl%C3%A9den?rk=2639498;0

- "Les Annales de la perception", 1917, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12565812/f264.image.r=Cl%C3%A9den?rk=5665264;0

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- "Procès-verbaux et rapports du conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires du Finistère", 1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6505561c/f140.image.r=Cl%C3%A9den?rk=1480694;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 20 septembre 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647769r/f2.image.r=Cl%C3%A9den?rk=2038636;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 18 mai 1939, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6616240/f4.image.r=Cl%C3%A9den?rk=3283278;0

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'ouest de la Cornouaille dans les tourments de l'histoire, guide de découverte sur le patrimoine fortifié du Pays Bigouden, du Cap-Sizun et du Pays de Douarnenez, Syndicat Mixte, Pointe du Raz, (ISBN 9782952581004), p. 2, et voir : Plan d'interprétation du patrimoine bâti de l'ouest de la Cornouaille.

- « Cleden » ou « Cletguen » (en gallois « Clydwyn ») serait un saint breton d'origine galloise.

- http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29028_1

- « La chapelle saint Tugdual », sur cleden-cap-sizun.com (consulté le ).

- http://croix.du-finistere.org/commune/cleden_cap_sizun.html

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 5 avril 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647601b/f2.image.r=Cl%C3%A9den?rk=2918469;2

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Cléden-Cap-Sizun, monographie d'une commune, Daniel Bernard.

- Peintres des côtes de Bretagne. De la rade de Brest au pays Bigouden, Léo Kerlo et Jacqueline Duroc, Éditions du Chasse-Marée, 2005.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Les « objets immobiliers », « objets mobiliers », « illustrations », d'après l'Inventaire général du patrimoine culturel du ministère de la Culture.