Primelin

Primelin [pʁimlɛ̃] (en breton : Prevel) est une commune française du Cap Sizun, dans le département du Finistère, en région Bretagne.

| Primelin Prevel | |

La chapelle Saint-Tugen. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz |

| Maire Mandat |

Alain Donnart 2020-2026 |

| Code postal | 29770 |

| Code commune | 29228 |

| Démographie | |

| Gentilé | Primelinois |

| Population municipale |

650 hab. (2020 |

| Densité | 75 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 01′ 35″ nord, 4° 36′ 36″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 59 m |

| Superficie | 8,67 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Douarnenez |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://primelin.fr |

Son gentilé est Primelinois.

Géographie

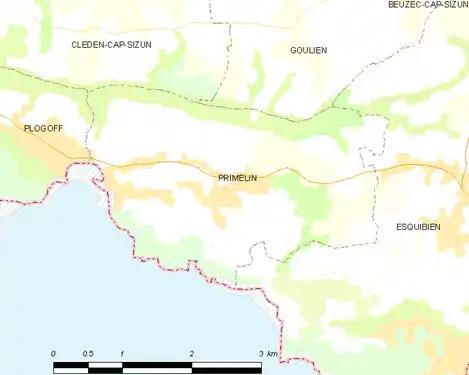

Primelin est une commune de la baie d'Audierne, limitrophe de Plogoff, à l'ouest, Cléden-Cap-Sizun et Goulien au nord, et Esquibien, à l'est, bordée au sud par l'Océan Atlantique, sur lequel s'ouvrent les petits ports de Porstarz, au sud, et du Loc'h, à l'ouest.

|

|

Les parties intérieures

L'altitude maximale de la commune atteint 56 mètres au nord du finage communal, entre Kerscoulet et Kerloa.

Globalement les altitudes s'abaissent vers le sud quand on s'approche de la mer, s'élevant toutefois encore à 40 mètres dans le hameau du Paradis, non loin de la mer.

Le ruisseau du Loc'h sépare Primelin de Cléden-Cap-Sizun au nord et de Plogoff dans sa partie aval, qui forme un marais avant de parvenir à la mer, à l'ouest.

Le littoral

Le littoral de Primelin va de l'anse du Loc'h à l'ouest à l'anse du Cabestan à l'est en passant par la pointe du Castel et la crique de Porstarz. C'est un littoral formé principalement de falaises assez découpées, s'élevant à 25 mètres au sud de Pors Bae et 21 mètres au nord de Porstarz, avec de rares anses et grèves, sauf à l'extrémité ouest où l'anse du Loc'h, d'ailleurs en bonne partie située en Plogoff, abrite une plage.

L'Anse du Loc'h vue de Pors Bae.

L'Anse du Loc'h vue de Pors Bae. L'alternance des falaises et grèves entre le port du Loc'h et la pointe du Castel, visible à l'arrière-plan.

L'alternance des falaises et grèves entre le port du Loc'h et la pointe du Castel, visible à l'arrière-plan. Falaises et grève au nord de la pointe du Castel.

Falaises et grève au nord de la pointe du Castel. Falaises et grèves au nord de la pointe du Castel.

Falaises et grèves au nord de la pointe du Castel. La Pointe du Castel vue depuis le GR 34.

La Pointe du Castel vue depuis le GR 34.

Les tas de pierres de la pointe du Castel.

Les tas de pierres de la pointe du Castel. Falaises entre Pors Tarz et l'Anse du Cabestan.

Falaises entre Pors Tarz et l'Anse du Cabestan. Le GR 34 et falaise avec plage suspendue attaquée par l'érosion entre Pors Tarz et l'Anse du Cabestan (photographie du 14 janvier 2019).

Le GR 34 et falaise avec plage suspendue attaquée par l'érosion entre Pors Tarz et l'Anse du Cabestan (photographie du 14 janvier 2019). Le GR 34 et falaise avec plage suspendue attaquée par l'érosion entre Pors Tarz et l'Anse du Cabestan (photographie du 7 février 2021).

Le GR 34 et falaise avec plage suspendue attaquée par l'érosion entre Pors Tarz et l'Anse du Cabestan (photographie du 7 février 2021). Champs désormais abandonnés entourés de murets de pierres en bordure de la mer à la limite de Primelin et d'Esquibien.

Champs désormais abandonnés entourés de murets de pierres en bordure de la mer à la limite de Primelin et d'Esquibien.

Le port du Loc'h

L’anse du Loc'h (l'anse de l’étang, en français) est l’anse naturelle la plus importante de la baie d'Audierne. Pour cette raison, elle fut probablement depuis longtemps un port d’échouage privilégié pour les marins locaux. En 1894 l'anse du Loc'h accueillait une trentaine de bateaux de pêche. Malgré la construction d'un brise-lames en 1905, prolongé et rehaussé depuis à plusieurs reprises, notamment en 1913 et 1953 — la digue fait désormais 183 mètres de long —, le port, à sec à marée basse, exposé à l'ouest, est toujours resté un abri précaire. Les pêcheurs, partant à la journée ou pour deux jours par exemple jusqu'à l'Île de Sein, pêchaient principalement des crustacés au casier, mais aussi des poissons[1]. Plusieurs des bateaux de pêche du Loc'h dans les deux premiers tiers du XXe siècle sont présentés sur un site Internet[2].

Henry Moret, Le Port à Loc'h, 1911, huile sur toile, localisation inconnue.

Henry Moret, Le Port à Loc'h, 1911, huile sur toile, localisation inconnue. L'anse du Loc'h et, à l'arrière-plan, le port du Loc'h.

L'anse du Loc'h et, à l'arrière-plan, le port du Loc'h. Le port et l'anse du Loc'h.

Le port et l'anse du Loc'h. L'ancien abri du canot de sauvetage au port du Loc'h.

L'ancien abri du canot de sauvetage au port du Loc'h. Le port du Loc'h est désormais un port de plaisance.

Le port du Loc'h est désormais un port de plaisance.

Porstarz (Pors Tarz)

Le port de Porstarz est typique des ports-abris du Cap-Sizun[3] ; à proximité se trouvent les anciens viviers.

Pors Tarz signifie en français "le port aux brisants" ; ce port est situé dans une anse utilisée depuis longtemps pour la récolte du goémon. Le une violente tempête détruisit 14 des 16 bateaux au mouillage dans la crique. En 1891 une jetée fut construite à l'entrée est de la crique et une plate-forme avec treuil installée au fond de la crique pour fciliter le relevage des embarcations.

En 1883 Paul Dumanoir profita de l'existence de la crique de Toul al Tanguer, juste à l'est de Pors Tarz, pour construite un vivier : la crique est barrée par un mur en maçonnerie très puissant pour en faire un réservoir d'une superficie de 270 m2, alimenté en eau de mer par deux vannes, ce qui permit aux pêcheurs de crustacés du Cap Sizun (une pêche en essor à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle) de ne plus être obligés de se rendre jusqu'aux Viviers d'Audierne pour livrer leur pêche. Cachés par de hauts murs, les viviers de Pors Tarz sont restés en activité jusqu'en 1985[4].

La crique de Pors Tarz, vue d'ensemble.

La crique de Pors Tarz, vue d'ensemble. La crique de Pors Tarz et les viviers.

La crique de Pors Tarz et les viviers. Le treuil installé à Pors Tarz à la fin du XIXe siècle pour faciliter le relevage des embarcations.

Le treuil installé à Pors Tarz à la fin du XIXe siècle pour faciliter le relevage des embarcations. Pors Tarz vu de l'ouest (traces de l'exploitation goémonière au premier plan, Pors Tarz et ses viviers au second plan.

Pors Tarz vu de l'ouest (traces de l'exploitation goémonière au premier plan, Pors Tarz et ses viviers au second plan. Vestiges de murets de soutènement liés à l'exploitation goémonière à l'ouest de Pors Tarz.

Vestiges de murets de soutènement liés à l'exploitation goémonière à l'ouest de Pors Tarz. Faille située juste à l'est de Pors Tarz.

Faille située juste à l'est de Pors Tarz.

Cadre géologique

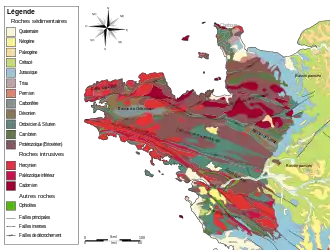

Primelin est située sur un plateau d'altitude de moyenne de 40 m, à l'une des extrémités occidentales du Massif armoricain. Le territoire correspond au prolongement occidental du domaine centre armoricain (synclinorium médio-armoricain) et du domaine sud armoricain (domaine hercynien)[5]. .

Le domaine hercynien est marqué par la phase orogénique bretonne du cycle varisque, au début du Carbonifère inférieur, ou Tournaisien, il y a environ 360 Ma. La collision continentale au cours de l'orogenèse varisque proprement dite se traduit dans le Massif armoricain par un métamorphisme général de basse-moyenne pression, formant les gneiss et micaschistes au nord du cap Sizun, par des phases de cisaillement (en) et par la mise en place de nombreux leucogranites intrusifs (granites de teinte claire à deux micas, biotite et muscovite) au niveau de Primelin[6]

S'inscrivant dans le cadre géologique du cap Sizun, la commune est située au niveau du prolongement occidental du cisaillement sud-armoricain (CSA) qui constitue un « Y » horizontal dont la base du raz de Sein à Quimper se divise en deux grands accidents linéamentaires (branche nord s'étendant vers l'est en direction d’Angers, branche sud en direction de Nantes). C'est le CSA qui guide la mise en place de la ceinture des leucogranites en feuillets ou en lobes qui la jalonne, depuis la pointe jusqu'à Nantes. Sur le plan pétrographique, ce massif est ainsi constitué par un leucogranite à deux micas (biotite et muscovite) de grain très fin (millimétrique) dont le faciès varie selon la distance au cisaillement[7]. Cette roche plutonique présente une déformation très hétérogène qui se traduit notamment par un débit en lames de quelques décimètres d'épaisseur, très redressées et orientées est-ouest (orientation plus ou moins mylonitique), parallèlement au CSA[8].

La côte Est de l'anse du Loc'h permet de reconnaître du Nord au Sud : « des migmatites de degré d'évolution varié auxquelles fait suite à environ 100 m au sud de la jetée un granite à grain fin caractérisé par une assez grande abondance en biotite ainsi que par une forme quadrangulaire (en grains de semoule) des feldspaths qui sont de l'oligoclase et de l'orthose[9] ».

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante — en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique —, répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[12]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[14] complétée par des études régionales[15] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sein », sur la commune d'Île-de-Sein, mise en service en 1977[16] et qui se trouve à 18 km à vol d'oiseau[17] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12,9 °C et la hauteur de précipitations de 815 mm pour la période 1981-2010[18].

Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lanvéoc », sur la commune de Lanvéoc, mise en service en 1948 et à 31 km[19], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[20], à 11,8 °C pour 1981-2010[21], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[22].

Transports

Primelin, en situation péninsulaire, est éloigné des grands axes de transport et n'est pas un carrefour de communications ; la commune n'a jamais été desservie par le rail, même à l'époque où Audierne bénéficiait de dessertes ferroviaires à voie métrique ; la D 784 (ancienne route nationale 784) qui, depuis Quimper , via Audierne, traverse la commune en restant à distance du bourg, dessert plus à l'ouest Plogoff et va jusqu'à la Pointe du Raz.

Habitat

La commune présente un paysage agraire de bocage (avec des parcelles encloses de murets de pierres et non d'arbres en raison de la situation maritime exposée) avec un habitat rural dispersé en hameaux (les principaux étant Kerscoulet au nord du territoire communal, Le Croazou à l'est, Kerandraon au nord-ouest, Kerdugazul et Castel au sud-ouest) et fermes isolées.

Le bourg était traditionnellement peu important, mais une urbanisation très lâche et sans plan cohérent a essaimé dans ses alentours et principalement selon un axe est-ouest allant de Kerven à l'est du bourg à Kermaléro et Pors Bae à l'ouest du bourg dans le courant du XXe siècle.

Le littoral est relativement bien préservé de l'urbanisation, sauf aux alentours du port du Loc'h, et a donc conservé son aspect naturel en dépit de la pression touristique.

Urbanisme

Typologie

Primelin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [23] - [24] - [25]. La commune est en outre hors attraction des villes[26] - [27].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[28]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit[29] - [30].

En 2020, selon l'Insee, 44,5 % des logements de Primelin étaient des résidences secondaires.

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (66,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante :

zones agricoles hétérogènes (48 %), forêts (17,9 %), terres arables (11,8 %), zones urbanisées (9,8 %), prairies (6,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (5,4 %), eaux maritimes (0,1 %)[31].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photographies aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[32].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Lanprimel, Primel Lan, Primelen en 1368 et enfin Primelin[33].

Primelin vient de saint Primel ou Primaël[33].

Histoire

Préhistoire

Plusieurs tumuli se trouvent entre Beg-ar-Castel et Le Loc'h, prouvant une présence humaine dès le Néolithique et à l’Âge du bronze[34].

Le Chevalier de Fréminville décrit un dolmen — qu'il qualifie à tort de « monument druidique » —, situé à un kilomètre environ du bourg, « composé d'une table horizontale, supportée pat deux pierres seulement. Elle est soutenue à un mètre du sol. Tout le dessous de cet autel est occupé part le bassin carré long qui reçoit l'eau de cette fontaine, et qui est formé de larges pierres plates[35] ». Édouard Vallin, dans son Voyage en Bretagne publié en 1859, évoque aussi cette « fontaine sacrée » constituée selon lui « d'un dolmen de six pieds de long, supporté seulement par deux pierres[36] ».

En fait, il s'agit probablement de la tombe en coffre à rainures[37], située à Kerven près de la chapelle Saint-Théodor qui, jusqu'en 1975, a longtemps été considérée à tort comme étant un dolmen[38]. A. Marteville et P. Varin écrivaient en 1853 que « près de la chapelle Saint-Théodore […] on voit un singulier monument. C'est une espèce d'auge en pierre, enfoncée en terre et recouverte d'une pierre plate, qui a environ 2,10 m de long sur 1,20 m de large. Les paysans nomment cette pierre l'autel de saint Théodore ; quelques antiquaires y ont vu un monument druidique [sic]. Nous ne saurions dire qui a tort ou raison, mais nous croyons que ce monument n'a aucun caractère de l'époque chrétienne[39] ».

Moyen Âge

Primelin faisait au Haut Moyen Âge partie de l'ancienne paroisse de l'Armorique primitive de Plogoff[40].

La première mention écrite de la paroisse de Primelin, qui faisait partie de l'évêché de Cornouaille, date de 1368[40].

En 1372, l'église était si vétuste que le recteur demande au Pape, alors en Avignon, des indulgences pour inciter les paroissiens à participer à la restauration. Il obtient cinquante jours pendant dix ans, et même en 1383, le taux est porté à 100 jours, sans limitation de durée[40].

Époque moderne

Saint Dohou, ou Doccus, un saint irlandais[41], posséda jusqu'au XVIe siècle une chapelle et une fontaine à Primelin[42].

La chapelle Saint-Tugen fut construite à partir de 1535 par René du Ménez, seigneur de Primelin, qui habitait le manoir de Lézurec. Vincent du Ménez fonda en 1656 le couvent des Capucins à Audierne. Alain du Ménez, gouverneur d'Audierne et capitaine garde-côtes du Cap-Sizun, construisit l'actuel manoir vers 1626. Un de ses descendants, Gilles du Ménez, est mort en 1787 à Nantes à la suite d'un duel[43].

Les XVIe et XVIIe siècles furent à Primelin une époque de grande prospérité où l’industrie des pêcheries, des sécheries et de la navigation fut florissante. Celle-ci influença l'architecture religieuse dont un élément emblématique est encore visible sur les murs extérieurs de la chapelle Saint-Tugen : les « vaisseaux de pierre ». Ces bas-reliefs représentant des bateaux de pêche ont été, selon Daniel Bernard[44], sculptés par les marins eux-mêmes « pour bien marquer la part qui leur revenait dans ces bâtisses élevées de leurs deniers[34] ».

Le , selon les archives de l'Amirauté de Quimper, quatre navires — la Marie-Élisabeth, un bateau de 45 tonneaux, de Dieppe, la Marie-Jeanne, 25 tonneaux, de l'Aber-Benoît, la Fortune, 80 tonneaux, de Calais et le Saint-Jean-Baptiste, 80 tonneaux de l'Île d'Yeu — vinrent se briser lors d'une tempête sur les rochers du Loch, entre Primelin et Plogoff[45]. Le , la Concorde, d'Amsterdam, un bateau de 400 tonneaux, se perdit corps et biens le long de la côte de Primelin. Le , la Thérèse, de Landerneau, coule dans l'anse du Loch ; le capitaine déclara qu'il avait été poursuivi dans le Raz par un navire corsaire et deux caiches de Guernesey et, qu'après son naufrage, les riverains lui ont volé du vin et de l'eau-de-vie. Le , le navire corsaire anglais Les Trois Frères s'échoua à Primelin : il avait deux canons, quantité de fusils et 35 hommes d'équipage (14 marins et le second capitaine furent noyés)[46].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Primelin de fournir 18 hommes et de payer 118 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne[47] ».

À Keronnou en Primelin, une scène de labour est représentée sur le linteau d'une porte datée de 1776[48].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Primelin en 1778 :

« Primelin ; sur une montagne [sic], au bord de la mer ; à 8 lieues à l'ouest de Quimper, son évêché et son ressort ; à 47 lieues de Rennes ; et à 2 lieues de Pontcroix, sa subdélégation. Cette paroisse relève du Roi et compte 900 communiants[Note 5]. La cure est à l'alternative. Le territoire, borné au sud par la mer, referme des terres fertiles en grains de toute espèce, et bien cultivées par les femmes, qui sont fort laborieuses : elles prennent le soin de la culture de leurs champs, tandis que les hommes s'occupent à la pêche ou à la navigation »[49].

Le , 31 cachalots vinrent s'échouer sur la côte de Primelin[50].

Révolution française

La paroisse de Primelin, qui comprenait alors 97 feux, élit lors de la réunion du tiers état de la paroisse le deux délégués, Marc Le Normant[Note 6] et Michel Kerloch[Note 7], pour la représenter à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Quimper au printemps 1789[51]. Le cahier de doléances de Primelin est consultable sur le site Internet infobretagne.com[52].

La loi du « relative à la circonscription des paroisses du district de Pont-Croix » donne à la paroisse d'Esquibien comme succursales Primelin, Audierne et l'Île-de-Sein[53]. Pierre Herviant[Note 8], recteur de Primelin, devint en 1791 le premier maire de la commune, mais il refusa de prêter serment à la Constitution civile du clergé, devenant donc, comme son vicaire Yves Le Goardon[Note 9], prêtre réfractaire. Le Gloaguen, vicaire assermenté de Cléden-Cap-Sizun, fut installé recteur de Primelin[54].

La chapelle du manoir de Lézurec abrita en 1791 des messes clandestines dites par des prêtres réfractaires de la paroisse[42].Poursuivi et traqué continuellement, l'ancien recteur Herviant s'exila en Espagne. Il fut par la suite curé de Scaër. Le vicaire Yves Le Goardon fut détenu un temps à la prison des Capucins à Landerneau, puis emprisonné sur le Washington dans les pontons de Rochefort[55], puis remis en liberté et à nouveau arrêté et mis en prison à Quimper ; il fut sous le Consulat et l'Empire desservant de Primelin[56].

Jean-Marie Violant, ancien commis au greffe de la juridiction du marquisat de Pont-Croix, ouvrit une école à Primelin (abandonnant celle qu'il tenait antérieurement à Beuzec-Cap-Sizun) en vertu de la loi du 5 nivôse an II () qui rendait l'école primaire obligatoire et gratuite. Le 12 pluviôse an II () il déclare : « Je le dirai que j'ai 40 élèves qui fréquentent mes écoles avec la plus grande assiduité […]. La municipalité a fait et fait tout ce qui est en elle pour me seconder en cette partie[57] ».

Le XIXe siècle

Une circulaire du préfet du Finistère en date du indique que « le navire La Fanny ayant fait naufrage en vue de la commune de Plogoff, des habitants de Primelin et de Cléden-Cap pillèrent les naufragés, se portèrent sur eux à des voies de fait et s'emparèrent violemment des objets échoués »[58].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Primelin en 1853 :

« Primelin (sous l'invocation de saint Primel, auquel elle doit son nom) ; commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui succursale. […] Superficie totale : 872 hectares, dont […] terres labourables 510 ha, prés et pâturages 68 ha, vergers et jardins 21 ha, landes et incultes 208 ha […]. Moulins : 9 (de Saint-Théodore, de Kerha, de Kerouil, de Lézurec, de Kerguivit, de Keroudévan, de Kerforn, à vent ; de Guerben, de Kerscoulet, à eau. Primelin avait une trève qu'elle a conservé et qu'Ogée a omis d'indiquer, c'est Saint-Hugin ou Hygin [en fait Saint-Tugen], qui aujourd'hui n'est plus qu'une chapelle […]. Une autre chapelle est en outre desservie, c'est celle de Saint-Théodore, qui porte la date de 1672. Le manoir de Lézurec, quoiqu'il ne soit pas en fort bon état, est encore habité. […] La côte de Primelin borde la baie d'Audierne, si fertile en naufrages. Il serait impossible d'énumérer ceux-ci, mais du moins il en est un que les habitants n'ont pas oublié. En 1784, par une nuit orageuse, quarante énormes cachalots furent jetés sur la falaise de Saint Hugin. Ce fut pour le pays une bonne fortune dont on parle souvent encore. […] Le clocher de l'église de Primelin n'a rien de remarquable ; cependant, par sa position, il est utile aux marins auxquels il sert d'amer depuis les Penmarch jusqu'à l'entrée du Raz. Il y avait autrefois quelques arbres fruitiers dans cette commune, mais une maladie, qu'on n'a pas suffisamment combattue, ayant détruit depuis quelques années tous les pommiers doux, il est impossible de faire à Primelin dix hectolitres de cidre. Géologie : constitution presque entièrement granitique. On parle le breton[39]. »

La culture du lin principalement et du chanvre, était importante au XIXe siècle et déjà les siècles précédents : en 1846 la commune comptait 13 tisserands[59].

Le , un brick complètement abandonné dont le mât de misaine était renversé sur le pont, lequel était en partie défoncé en raison du roulement des grumes que le navire transportait, vint s'échouer à la côte de Primelin. Son nom et celui de son port d'attache étaient difficilement lisibles, mais on crut déchiffrer Virago et Belfast[60].

Pierre-Marie Gloaguen fut condamné à six jours de prison pour avoir incité un autre habitant de la commune, un certain Jaffray, à enlever temporairement l'urne lors des élections municipales du [61].

Jean-Marie Jadé[Note 10], de Primelin, marin, est mort à Vermand (Aisne) lors de la bataille de Bapaume pendant la Guerre de 1870[62].

Un rapport du conseil général du Finistère indique en que Primelin fait partie des 27 communes de plus de 500 habitants du Finistère qui n'ont encore aucune école de filles[63].

En 1885, les membres du clergé de Primelin intervinrent dans les élections ; l'un d'entre eux déclara en chaire « qu'il valait mieux se faire tuer que se laisser corrompre par les francs-maçons » et des incidents très graves éclatèrent le jour des élections[64].

En 1892 est décidée la construction d'un abri pour les bateaux de pêche dans le port du Loch[65].

En 1897, une requête en annulation de l'élection comme maire de M. Laouénan et comme adjoint au maire de M. Perrot, au prétexte que ce dernier était titulaire d'un bureau de tabac, fut déposée et obtint satisfaction[66].

Trois cas de typhus, dont deux mortels, furent constatés sur des enfants de 8, 9 et 12 ans appartenant à des familles différentes et fréquentant tous trois l'école. Le préfet demanda la fermeture du puits situé dans la cour de l'école « dont l'eau est suspecte[67] ».

Grégoire Louarn[Note 11], quartier-maître originaire de Primelin, fut l'un des 30 marins français qui participa, sous le commandement de Paul Henry, à la défense de la cathédrale du Pé-Tang dans la Cité interdite de Pékin en 1900 lors de son siège par les Boxers[68].

La Belle Époque

Le , le vicomte Alain Le Gualès de Mézaubran[Note 12] demanda « la concession de mines de houille, schistes bitumineux, anthracite, lignite ou pétrole » qui pourraient se trouver sur les communes de Cléden-Cap-Sizun, Plogoff, Primelin, Esquibien, Audierne, Plouhinec, Pont-Croix et Goulien[69].

En 1901, l'élection de 11 conseillers municipaux est annulée par le Conseil de préfecture et une nouvelle élection dut être organisée en ; elle aboutit à la réélection de la liste emmenée par Yves Dagorn[70].

Un lecteur du journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, se plaignant que Primelin soit oublié par les secours distribués lors de la crise sardinière, écrit en 1903 :

« Primelin est […] la plus pauvre commune du Cap Sizun. Pendant la campagne dernière, une vingtaine de marins seulement se sont livrés à la pêche à la sardine à Audierne ou à Douarnenez ; et leurs camarades, découragés par le peu de résultats de leurs efforts, n'ont pas imité leur exemple l'année dernière, est-ce à dire qu'ils soient devenus plus riches pour cela ? Et les soudeurs-boîtiers, ainsi que les femmes de Primelin, qui travaillent dans les usines d'Audierne au nombre d'une centaine environ, sont-ils plus fortunés que leurs compagnons et compagnes ds autres localités secourues ? Les plus malheureux ne sont peut-être pas ceux que l'on pense. L'exacte vérité est que tous nos marins, aussi bien pêcheurs de langoustes que pêcheurs de sardines, soudeurs et ouvrières d'usines, sont dans la misère la plus noire. D'abord la pêche à la langouste a été très mauvaise cette année, par suite du mauvais temps, et surtout à cause de la concurrence des bateaux sardiniers qui, à défaut de sardines, ont pêché homards et langoustes […] De plus, n'ayant aucun port de refuge en cas de tempête, nos hommes ne peuvent guère pratiquer la pêche l'hiver […]. Veut-on tirer argument de ce que notre population maritime loue quelque petite parcelle de terre pour la culture ds pommes de terre qui doivent la nourrir presque exclusivement pendant l'hiver ? […] Cette ressource même lui a fait défaut cette année[71]. »

À la suite de cette lettre, le Comité du commerce brestois envoya une aide de 150 francs consistant en bons de pains et autres denrées au maire de Primelin, à charge pour lui de les répartir entre les familles les plus nécessiteuses[72].

Les travaux de construction d'un brise-lames dans l'anse du Loch sont décidés en 1905[73].

Lors du recensement de 1906 à Primelin, on comptait 39 patrons pêcheurs, 49 marins pêcheurs en activité, 14 marins pêcheurs au chômage, un marin de commerce en activité et deux marins de commerce au chômage ; on dénombrait aussi 16 soudeurs et deux ouvrières d'usines qui travaillaient dans les conserveries d'Audierne et de Plouhinec[74].

Le manoir de Lézurec « comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation, moulin et terres, superficie 45 hectares 32 ares », ainsi que des taillis d'une superficie de 16 ha 82 ares, les moulins à eau et à vent de Penbil, en la commune d'Esquibien, trois fermes, une tenue et un ancien domaine congéable sont mis en vente en 1906[75].

Une épidémie de variole sévit à Primelin entre juin et ; elle valut à Edmond Lécuyer, alors directeur de l'école publique de la commune une distinction pour « l'initiative et le dévouement dont il a fait preuve[76] ».

Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest écrit le que « par suite de la tempête une grande quantité de varech et d'algues marines ont été rejetées dans les anses du littoral. Les cultivateurs de Plouhinec, de Kergadec, en Audierne, et ceux de Primelin les recueillent pour engraisser leurs terres. Au Loch, en Primelin, plus de 3 000 voitures de varech ont été recueillies : les vieux riverains ne se rappellent pas en avoir jamais vu autant[77] ».

Un décret en date du autorise la création dans la commune de Primelin d'un bureau de bienfaisance dont la dotation est constituée par les biens ayant appartenu à la fabrique de l'église[78].

En l'étrange histoire d'une enfant de quatre ans du village du Loch en Primelin qui déclara avoir vu dans une prairie à plusieurs reprises un « monsieur très grand richement vêtu », lequel lui aurait remis une pièce d'argent, puis d'autres pièces les fois suivantes, défraya la chronique ; l'affaire fut évoquée même dans plusieurs journaux parisiens car de nombreuses personnes vinrent d'un peu partout fouiller la parcelle « retournant avec patience les mottes de terre sans jamais rien découvrir[79] ».

Le Républicain, un bateau de pêche du Loch, disparût corps et biens à la fin du mois de ; des épaves furent retrouvées par des pêcheurs de Lesconil ; ce naufrage fit quatre victimes[80].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Primelin porte les noms de 59 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; 10 d'entre eux au moins sont des marins morts en mer, dont Victor Korner et Marc Ladan, décorés de la Médaille militaire ; au moins un (Jean Normant) est mort sur le front belge à Rossignol dès le ; au moins un (Pierre Morvan) est mort en Grèce dans le cadre de l'expédition de Salonique ; François Quéré, un marin, est mort de maladie à Singapour ; au moins un (Jean Yves Kersaudy) est mort en captivité en Allemagne ; la plupart des autres sont morts sur le sol français, dont Jean Michel Kersaudy et Jean Yven, décorés de la médaille militaire et de la croix de guerre, Jean Kerninon, Alain Le Corre, Clet Moullec, décorés de la croix de guerre[81].

La récolte du goémon

La récolte du goémon fut les siècles précédents une activité importante dans tout le cap Sizun, et particulièrement le long du littoral de Primelin. Une ordonnance royale en date du autorisa la création d'une usine de raffinage de soude de varech au lieu-dit Le Poul en Audierne afin d'obtenir de l'iode et l'autorisation de brûler du goémon le long du littoral des communes de Plozévet, Plouhinec, Esquibien et Primelin ; l'autorisation de construire de simples fours le long du littoral est également accordée la même année dans les communes précitées, ainsi qu'à Plogoff, d'où la prolifération de ces fours (plus d'un millier) un peu partout sur la côte[82], au point que les cultivateurs finirent par manquer de goémon pour engraisser et amender leurs terres. En 1879, la famille De Lécluse-Trévoédal met en service au lieu-dit Le Stum en Audierne une usine de produits chimiques obtenus à partir de la cendre de varech ; une autre usine est construite ensuite à Kéridreuff en Pont-Croix[83].

La récolte du goémon d'épave, qui s'accumulait sur les grèves, parfois sur plus d'un mètre d'épaisseur — il fallait alors le récupérer rapidement avant qu'il ne soit remporté par la mer —, pour l'incinération commençait en avril et durait tout l'été. Le goémon ramassé l'hiver servait à engraisser les champs. Les plus courageux rentraient dans l'eau jusqu'à la ceinture pour le récolter, puis il était déposé dans des charrettes tirées par des chevaux pour le sortir de la grève, parfois même dans ds paniers posés sur la tête ou sur des civières. Là où il fallait le remonter sur des falaises escarpées, on se servait d'un dispositif de levage des paniers, avec mât, câbles et poulies[83].

Le goémon était ensuite séché sur la lande, puis mis en tas, afin d'être brûlé vers la fin de l'été, l'opération durant une vingtaine de jours dans une chaleur d'enfer et en émettant des fumées abondantes et âcres ; les pains de soude obtenus étaient ensuite transportés à l'usine du Stum à Audierne. L'âge d'or de cette activité se situe entre 1900 et 1930 ; elle disparut dans les années 1950 (l'utilisation des antibiotiques freina l'utilisation de l'iode) alors qu'ellepouvait représenter jusqu'à la moitié des revenus de certaines familles. La récolte du goémon blanc (chondrus crispus)[84], utilisé pour les préparations industrielles alimentaires et pour certains produits cosmétiques, perdura jusqu'au début du XXIe siècle[83].

On trouve encore de nombreux vestiges de cette exploitation, notamment à cheval entre les communes d'Esquibien et de Primelin, les murs de soutènement d'une plateforme construite par les goémoniers au sommet de la falaise. En arrière plan, on aperçoit un mât de levage permettant de remonter le goémon de l'estran[85].

Vestiges d'un muret d'exploitation goémonière entre Trez Goarem et Porstarz.

Vestiges d'un muret d'exploitation goémonière entre Trez Goarem et Porstarz. Vestiges d'un muret d'exploitation goémonière entre Trez Goarem et Porstarz avec un mât de levage encore debout.

Vestiges d'un muret d'exploitation goémonière entre Trez Goarem et Porstarz avec un mât de levage encore debout. Vestiges d'exploitation goémonière le long du littoral (murets de soutènement et pierres levées servant pour la remontée du goémon).

Vestiges d'exploitation goémonière le long du littoral (murets de soutènement et pierres levées servant pour la remontée du goémon). Four à goémon entre l'Anse du Cabestan et Portstarz.

Four à goémon entre l'Anse du Cabestan et Portstarz.

L'Entre-deux-guerres

En 1922, la famille Hélias-Gloaguen ouvre une conserverie de petits pois au Loc'h en Primelin ; employant surtout des femmes, elle est agrandie en 1933 afin de traiter également les haricots verts. Reprise par Jean Hélias après la Seconde Guerre mondiale, l'usine ferma en 1956[86].

Le moulin du manoir de Lézurec vers 1920 (carte postale).

Le moulin du manoir de Lézurec vers 1920 (carte postale). Le village d Saint-Tugen vers 1920 (carte postale)

Le village d Saint-Tugen vers 1920 (carte postale) Le pardon de Saint-Tugen vers 1920 (carte postale).

Le pardon de Saint-Tugen vers 1920 (carte postale). Le Grand pardon de Saint-Tugen décrit en 1924 dans La Dépêche de Brest et de l'Ouest).

Le Grand pardon de Saint-Tugen décrit en 1924 dans La Dépêche de Brest et de l'Ouest).

En 1923, le conseil général du Finistère renonça à la construction d'un nouveau brise-lames, ce qui était demandé par le conseil municipal, dans la crique de Porz-Teuz car les travaux envisagés auraient été trop coûteux. On se contenta d'exhausser le débarcadère existant et de remplacer le treuil de hissage des embarcations[87].

La mystérieuse disparition dans la nuit du 24 au d'une pauvre paysanne vivant à Kerloch-Hellia en Primelin, Marie-Anne Fily, alors âgée de 58 ans, probablement assassinée (des traces de sang furent trouvées par les gendarmes) fut à plusieurs reprises évoquée dans la presse locale[88] ; son corps ne fut jamais retrouvé mais un squelette déposé mystérieusement dans le cimetière de la commune en 1937 pourrait être le sien[89].

Les élections à Primelin étaient souvent agitées (le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest écrit en 1929 : « il se produit […] toujours des histoires lors des élections à Primelin ») et les élections y furent annulées six fois en sept ans en raison des accusations de fraudes ou d'irrégularités[90] ; par exemple en 1925 lors des élections municipales « on envahit la mairie, brise l'urne et brûle les bulletins ; en 1928, au premier tour des élections législatives, une bagarre éclata dans la salle de vote. Il y a des blessés, des poursuites correctionnelles, des condamnations » ; le résultat des élections municipales de 1929 qui opposèrent au deuxième tour de scrutin la liste socialiste emmenée par le maire sortant socialiste Hélias et la liste radicale dirigée par Jean Jadé, député (la liste démocrate avait été éliminée à l'issue du premier tour de scrutin) fut annulé en raison de suspicions de fraude et il fallut revoter[91]. Les élections municipales de donnèrent lieu à des incidents assez violents qui empêchèrent le déroulement normal du scrutin[92], lequel dut être réorganisé et se tint grêce à un service d'ordre imposant, notamment la présence de 35 gendarmes : la liste SFIO, dirigée par Jean-Yves Hélias fut élue en entier, battant la liste de concentration républicaine dirigée par Jean-Marie Thomas[93].

On prélevait alors des matériaux le long du littoral : par exemple en 1934 le maire d'Esquibien reçoit l'autorisation d'extraire pendant 16 jours 12 m3 de galets à Lervily et au Loch et un particulier, Daniel Perrot, 2 m3 de graviers à Lervily[94].

Les naufrages et échouages étaient fréquents à proximité du Loch « en raison des roches nombreuses qui hérissent cette côte rendue plus dangereuse encore par des courants contre lesquels les navigateurs ne peuvent lutter que difficilement lorsque la mer est mauvaise » ; par exemple les naufrages de la Marie-Thérèse, d'Audierne, près du Loch, et de La Surprise, de Paimpol, près de Port-Loubous (en Plogoff) en 1926, de l' Estrid en , échoué à la pointe de Lervily (en Esquibien), et l'échouage du vapeur norvégien Borgfred dans l'anse du Paradis, à Porz-Tarz le , temporairement abandonné dans le brouillard par son équipage avant d'être secouru par des pêcheurs du Loch[95]. Lors de la tempête du , le canot de pêche Anna fut coulé par une lame à l'entrée du port du Loch, mais les deux marins jetés à la mer purent être secourus[96].

Le bâtiment de transport pétrolier La Nièvre, de la Marine nationale, s'échoua le sur les rochers de Porstarz, près de Primelin, en baie d'Audierne et fut perdu, mais les 59 hommes d'équipage furent sauvés[97].

En , une fête de bénédiction de la mer fut l'occasion d'une sortie en mer du canot de sauvetage local, le Capitaine de vaisseau de Kerros[98]. Ce canot à moteur avait succédé en 1936[99] au Paul Lemonnier, un canot de sauvetage à voiles du type Henry[100] qui équipait le port du Loch depuis 1904 grâce à la générosité de Madame Lemonnier[101]. En 1926, le président de la station de sauvetage du Loch, Daniel Thomas[Note 13], lequel commanda pendant 28 ans la station de sauvetage du Loch et reçut en 1931 la croix du Mérite maritime[102]) se plaignit de ne pas avoir pu porter secours aux marins de la goélette La Surprise, de Paimpol, qui fit naufrage dans la nuit du 18 au en se brisant sur des rochers de Plogoff, mais à proximité du Loch, faute d'avoir été prévenu car la station de sauvetage ne disposait pas encore alors du téléphone[103].

Lors de sa session du , le conseil général du Finistère « considérant l'insécurité du port du Loch, en Primelin, insécurité résultant de l'insuffisance du mouillage créé à l'abri de la digue actuelle, considérant l'importance du port du Loch et ses possibilités de développement, considérant la nécessité d'apporter une protection suffisante aux nombreuses embarcations dont le Loch est le port d'attache, émet le vœu que la digue soit prolongée d'une longueur à déterminer par les services techniques, en accord avec les usagers du port[104] ».

Le , le nouveau cimetière de Primelin et sa croix centrale, en kersanton (croix et Christ ont été taillés dans le même bloc), œuvre des frères Beggi de Quimper sont bénis en présence d'une foule nombreuse[105].

Le monument aux morts de Primelin, édifié par les frères Pélerin de Primelin, près de la place du bourg, fut inauguré en [106]. Il a été remplacé depuis par un monument aux morts pacifiste.

La Seconde Guerre mondiale

L'ancien monument aux morts de Primelin portait les noms de 20 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; au moins 12 d'entre elles sont des marins disparus en mer. Jean Pierre Douarinou[107] est mort en déportation le à Flensbourg (Allemagne) ; il avait alors un peu plus de 18 ans[81].

Le canot de sauvetage du Loch (le De Kerros) dut intervenir quatre fois entre le et le , une première fois le pour secourir 30 soldats allemands, une seconde fois pour sauver dans une mer démontée deux marins-pêcheurs, une troisième fois le pour secourir et sauver le bateau de pêche Geneviève, d'Audierne, et enfin le pour secourir le canot à moteur Yo-Yo, de Douarnenez. Mais le patron Cessou, qui commande le De Kerros, déplore que le canot de sauvetage ne puisse sortir à marée basse : « quel malheur de voir des naufragés en perdition et de demeurer impuissant[108] ».

Le Journal officiel de l'État français annonce qu'un décret en date du révoque de ses fonctions de maire M. Hélias qui « ne présente pas les garanties morales nécessaires à l'exercice de ses fonctions[109] ».

Un groupe de résistance, dirigé par Henri Poulhazan[Note 14], alias Messala, membre du réseau Vengeance fut actif à Primelin en 1944[110]. Parmi ses membres se trouvaient Alain Brénéol, originaire de la région de Lesneven, réfractaire du STO, qui vint se réfugier à Primelin et, membre de la compagnie FFI « Cambronne », qui prit part notamment aux combats pour la libération d'Audierne en [111].

L'après Seconde Guerre mondiale

En 1949, la station de sauvetage du Loc'h est supprimée et le bateau de sauvetage De Kerros est affecté au port d'Audierne.

Le , le Tante Maria, de Saint-Guénolé, s'éventra sur une roche devant Primelin ; le naufrage fit cinq morts parmi les sept hommes de l'équipage[112].

Six soldats originaires de Primelin (Jean Berriet, Marc Danzé, Henri Guillou, Émile Louarn, Barthélémy Masson, Raymond Péron) sont morts pendant la guerre d'Indochine et deux (Jean Chapalain, Simon Hélias) pendant la guerre d'Algérie[81].

Le nouveau monument aux morts de Primelin dû aux deux sculpteurs Véronique Millour et Philippe Meffroy, inauguré le est d'inspiration pacifiste. Il représente un enfant qui repousse et ébranle une pile de quatre blocs symbolisant les guerres du passé ; un cinquième bloc vierge, à terre, invite à ne pas reconstruire le mur et à ne jamais y poser le dernier bloc[113] Il est devenu chaque année le lieu départemental de rassemblement de l'association pacifiste et internationaliste La Libre Pensée[114].

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

Primelin est jumelée à Mabe (Cornouaille anglaise) depuis 1992

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[120]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[121].

En 2020, la commune comptait 650 habitants[Note 29], en diminution de 9,47 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

Tous les ans, pendant trois jours à l'Ascension, Primelin héberge l'un des huit sites du Mondial Pupilles de Football.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'éperon barré de la pointe du Kastel, castel datant de l'âge du fer[124].

- L'église paroissiale Saint-Primel, au bourg de Primelin. L'édifice actuel date du XVIIIe siècle (entre 1773 et 1776), avec utilisation de nombreuses pierres de l'édifice précédent construit au XVIe siècle (certaines parties témoignent d’une construction plus ancienne comme les piles de la nef, qui seraient du XVe siècle et le porche sud du XVIe siècle, celui-ci portant sur sa façade extérieure un bateau de pêche sculpté)[125]. Le clocher, daté de 1776, est de type baroque, amorti par un dôme à lanternon. Une tourelle octogonale donne accès à la galerie à balustrade classique. Le porche latéral sud, comme celui de la chapelle de Saint-Tugen, a son tympan ajouré. Le pardon de saint Primel est célébré le premier dimanche du mois d'août. Un menhir brisé en deux, qui était intégré dans le mur de l'enclos paroissial, à l'intérieur duquel se trouvait l'ancien cimetière, a été restauré et se trouve désormais à proximité[126].

- L'église paroissiale Saint-Primel

Vue extérieure d'ensemble.

Vue extérieure d'ensemble. Le menhir dans l'enclos paroissial de l'église.

Le menhir dans l'enclos paroissial de l'église.

- La chapelle Saint-Tugen, au lieu-dit Saint-Tugen a été construite entre 1535 et 1582 sur le site d'une ancienne chapelle tréviale mentionnée en 1118, à l'initiative du seigneur de Lézurec, René du Menez. Devant l'affluence des pèlerins, elle a été agrandi plusieurs fois entre 1610 et 1750. Une fontaine à dévotion se trouve à proximité[127].

- La chapelle Saint-Théodore, au lieu-dit du même nom est dédiée à saint Théodore, un légionnaire romain martyrisé au IVe siècle. C'est un édifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés et clocheton à dôme, datant de 1672, restauré à la fin du XIXe siècle par les soins de Jacques-Théodore Lamarche, évêque de Quimper et Léon. Le pardon a lieu le troisième dimanche de septembre. À proximité de la chapelle se trouve une croix en granit du XIXe siècle.

- La chapelle Saint-Chrysanthe, dans la vallée nord-est du hameau de Kerscoulet. Ce petit édifice de plan rectangulaire, avec chevet arrondi et clocheton à dôme, reconstruit en 1856, comporte une fontaine à dévotion près de son l'entrée. Le pardon est célébré le dimanche précédant la fête de l'Ascension[128].

- Le manoir de Lézurec, entre les lieux-dits Loval et Croix-Denis. Une chapelle dans ce manoir est dédiée à sainte Marguerite et désaffectée depuis longtemps. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire, avec chevet arrondi et clocheton à dôme. Construit par Alain du Ménez, il porte la date 1626 au-dessous de la niche extérieure qui abrite la statue en pierre de la sainte. Vers 1900, alors qu'il était la propriété du marquis Bizien du Lézard[Note 30],celui-ci « le laisse tomber en ruines après l'avoir loué, chapelle comprise et transformée en grange, à des fermiers tout heureux et bien étonnés de la curiosité des touristes pour l'antique demeure »[129]. Plusieurs photographies de son colombier, datant de 1952, sont disponibles sur un site Internet, dont une étant une vue extérieure d'ensemble[130] et une autre une vue des boulins à l'intérieur du colombier[131], et plusieurs autres. Louis Le Guennec a publié en 1929 une description et relaté l'histoire du manoir de Lézurec dans le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest[132]. Le manoir a été classé monument historique en 1932.

- Le monument aux morts de Primelin est un des rares monuments aux morts d'inspiration pacifiste du Finistère. Œuvre de Véronique Millour et Philippe Meffroy, il représente un enfant qui repousse et ébranle une pile de quatre blocs symbolisant les guerres du passé ; un cinquième bloc vierge, à terre, invite à ne pas reconstruire le mur et à ne jamais y poser le dernier bloc. Il fut inauguré le 11 novembre 1994.

L'église paroissiale de Primelin.

L'église paroissiale de Primelin.

La chapelle Saint-Théodore.

La chapelle Saint-Théodore. La chapelle Saint-Chrysante.

La chapelle Saint-Chrysante. Le manoir de Lézurec vers 1900, alors abandonné aux pourceaux.

Le manoir de Lézurec vers 1900, alors abandonné aux pourceaux.

- Vingt-deux fontaines (par exemple la fontaine Saint-Primel[133], près de Pors Tarz et la fontaine de Kerhas Bis[134]) et vingt-sept lavoirs sont officiellement recensés à Primelin, mais de nombreux autres ont été signalés[135].

- Onze croix de chemin sont recensées à Primelin[136] dont, par exemple, la croix de chemin de Kerlazen[137].

- Deux moulins existent encore à Primelin : le moulin de Kerhas[138] et le moulin de Kerforn[139].

- Des maisons anciennes, notamment la Maison de prêtre[140] à Saint-Tugen, qui date du XVIe siècle, une autre maison située également dans le village de Saint-Tugen[141], la Maison de Kerouil[142] ou encore une maison située dans le bourg de Primelin[143].

Légendes et croyances populaires

Hyacinthe Le Carguet[144] décrit la croyance traditionnelle des habitants du Cap-Sizun, notamment à Primelin dans les drouk-avvis (les « jeteurs de sort »), encore vivace à la fin du XIXe siècle[145].

Anatole Le Braz rapporte la légende concernant l'oratoire de Saint-Théodore : un saint thaumathurge de l'Émigration bretonne en Armorique aurait eu là sa maison dans laquelle il pratiquait la mortification ; il y aurait vécu « de longues années, étendu sur le dos, immobile, les mains jointes sur sa poitrine, ne mangeant ni ne buvant rien, ne parlant jamais. Il semblait de granite, comme sa dure couchette ; des mousses, des lichens avaient poussé sur ses vêtements. Seuls les yeux roulaient au fond des orbites, brillaient d'un éclat surnaturel. On s'aperçut un jour qu'ils étaient fermés, et on en conclut que le saint était mort. On transporta son cadavre rigide à l'église de Primelin où il fut enterré dans le chœur. Mais sa vertu est restée attachée à son ancien gîte ; les malades s'y viennent étendre, dans la posture qui y était chère, pour être guéris de la mauvaise fièvre par ce contact sacré »[146].

Paul Sébillot raconte la légende suivante à propos de Saint-Tugen :

« Suivant la croyance du Cap Sizun, les chiens enragés sont obligés avant de mourir de venir rendre compte de leur conduite à saint Tugen de Primelin. Celui qui a été mordu doit tâcher de devancer le chien et pour cela il court à la chapelle, fait trois fois le tour de la fontaine et regarde au fond de l'eau : si celle-ci reflète sa figure, il peut se rassurer, le saint a entendu sa prière et il l'a exaucée ; si l'eau reproduit l'image du chien, c'est que l'animal a déjà passé et a caché à saint Tugen ce qu'il a fait ; le saint n'a plus de pouvoir et le patient tombe de rage à l'instant[147]. »

Henri Gaidoz indique que la statue de saint Tugen qui se trouve dans la chapelle éponyme représente saint Tugen tenant une clef à la main et qu'une clef de fer, terminée en pointe, y est conservée ; il précise que le jour du pardon de Saint-Tugen, on pique une énorme quantité de pains avec la clef de saint Tugen, lesquels ne peuvent moisir et qu'un seul morceau de ce pain, jeté à un chien enragé, le met en fuite… « Les habitants de Primelin sont désignés sous le nom de « paotred en c'halouez » (« les garçons de la clef ») parc qu'en mémoire de saint Tujean [Tugen], ils portent une petite croix brodée sur leurs habits » précise-t-il[148].

Personnalités liées à la commune

- Henri Royer, né en 1870 à Primelin et mort en 1938 à Neuilly-sur-Seine , peintre et professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts, membre du Conseil supérieur de l'enseignement des beaux-arts, ancien vice-président de la Société des artistes français, officier de la Légion d'honneur depuis 1931, a séjourné à Saint-Tugen[149]. Le tableau Ex-voto représente une scène dans la chapelle de Saint-Tugen.

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[13].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Personnes en âge de communier.

- Marc Le Normant, né le à Saint-Tugen en Primelin, mort le à Primelin, menuisier sculpteur.

- Michel Kerloch, né le à Primelin, mort le à Audierne.

- Pierre Herviant, né au Faouët, mort le à Scaër, âgé de 82 ans.

- Yves Le Goardon, né le à Primelin, mort le à Primelin.

- Jean-Marie Jadé, né le à Primelin.

- Grégoire Louarn, né le à Primelin, mort le à Audierne.

- Domicilié au Légué en Plérin (Côtes-du-Nord).

- Daniel Thomas, né le à Kerhas Biliec en Primelin, mort le au Loch en Primelin.

- Henri Poulhazan, né le à Kerandraon en Primelin.

- Simon Dagorn, né le au manoir de Kerounou en Primelin 29, décédé le au manoir de Kerounou en Primelin.

- Jean Guillaume Poulhazan, né le à Kerloch Huella en Primelin, décédé le à Kerloch Huella en Primelin.

- Simon Dagorn, né le au manoir de Kerounou en Primelin, décédé le au manoir de Kerounou en Primelin.

- Yves Simon Guillaume Dagorn, né le au manoir de Kerornou en Primelin, décédé le à Saint-Tugen en Primelin.

- Jean-Guillaume Poulhazan, né le à Primelin, décédé le à Pen ar Menez en Ploaré.

- Jean Michel Priol, né le à Landuguentel en Esquibien.

- Jean-Marie Velly, né le à Primelin, décédé le à Primelin.

- Simon Dagorn, né le au manoir de Kerornou en Primelin, décédé le au manoir de Kerornou en Primelin.

- Jean-Pierre Laouénan, né le à Primelin.

- Yves Tugen Dagorn, né le au manoir de Kerornou en Primelin, décédé le à Cléden-Cap-Sizun.

- Journal officiel de la République française, « Ministère de l'Agriculture », sur Gallica, (consulté le ).

- Yves Danzé, né le à Kerdigazul en Primelin, décédé le à Kerdigazul en Primelin.

- Jean-Yves Hélias, né le au Castel en Primelin, décédé le à Primelin.

- Henri Gouzien, né le à Plouhinec.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Depuis le mariage le à Quimper de Perrine-Joseph du Ménez (1781-1850) avec Jean-Baptiste de Bizien du Lézard (1778-1939), le manoir de Lézurec appartenait à la famille de Bizien du Lézard, successivement à Jean-Baptiste de Bizien du Lézard (1804-1856), puis à Louis du Bizien du Lézard (1815-1900).

Références

- « Histoire du port du Loc'h en Primelin » (consulté le ).

- « Histoire du port du Loc'h en Primelin » (consulté le ).

- « Les ports-abris », sur pointeduraz.com (consulté le ).

- D'après une notice d'information touristique située sur place.

- Figure 9 : Les divers domaines constitutifs de la zone sud armoricaine, tiré de Carine Cartier, « Structure de l’unité de Saint-Georges-sur-Loire et du domaine ligérien (Massif Armoricain). Implications géodynamiques pour la chaîne hercynienne », Géologie appliquée, Université d’Orléans, 2002, p. 24

- C. Lorenz, Géologie des pays européens: France, Belgique, Luxembourg, Dunod, , p. 135.

- « Ces granites à deux micas présentent une grande variété de faciès en fonction des textures mais aussi en fonction des proportions de biotite et de muscovite. La biotite est parfois absente. Leur granulométrie est variable : à gros grain, à grain moyen et à grain fin. Les faciès dépendent de l'intensité de la déformation subie et sont très changeants en fonction de la distance au cisaillement. D'un faciès isotrope éloigné de la faille, on passera au faciès développant les structures C/S (Cisaillement/Schistosité) générées par la déformation ; puis, au plus près du cisaillement, le leucogranite sera méconnaissable car transformé en mylonite ou en ultramylonite par l'écrasement. En termes d'exploitation granitière, le faciès "jaune aurore" de Bignan est l'un des leucogranites le plus connu », sa nuance jaunâtre résultant de l'oxydation homogène de la surface du massif, sur plusieurs mètres voire sur plus d’une dizaine de mètres d’épaisseur. Source : Indication Géographique Granit de Bretagne

- M. Barrière, L. Chauris, Y. Fouquet, A. Guilcher, J.-P. Lefort, A. Pelhate, Notice explicative de la feuille Pointe du Raz à 1/50 000, éditions du BRGM ,1985, p. 10

- Hubert Lardeux, Bretagne, Masson, , p. 196.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le ).

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Sein - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Primelin et Île-de-Sein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sein - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Primelin et Lanvéoc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Primelin » (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Présentation de la commune de Primelin », sur Bretania, (consulté le ).

- Chevalier de Fréminville, Le guide du voyageur dans le département du Finistère, .

- Édouard Vallin, « Voyage en Bretagne, Finistère : précédé d'une notice sur la Bretagne au XIXe siècle », sur Gallica, (consulté le ).

- et http://megalithes-breton.fr/29/accueil_29.php?nom=do/primelin.html patrimoine.bzh.

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Tombe en coffre, près de Kerven (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2 (lire en ligne).

- « Étymologie et histoire de Primelin », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Joseph Loth, « Saint Doccus et l'Hagio-onomastique », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 1929 (en ligne sur Gallica).

- Serge Duigou et Jean-Michel Le Boulanger, Cap-Sizun : au pays de la pointe du Raz et de l'Île de Sein, Plomelin, Palantines, , 237 p. (ISBN 2-911434-45-5).

- Serge Duigou et Jean-Michel Le Boulanger, Cap-Sizun. Au pays de la pointe du Raz et de l'île de Sein, Éditions Palantines, 2005 (ISBN 2-911434-45-5) (BNF 39994917).

- Daniel Bernard, « La chapelle de Saint-Tugen en Primelin », sur Bulletin de la Société archéologique du Finistère (Gallica), (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les naufrages sur les côtes de Cornouaille », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les naufrages sur les côtes de Cornouaille. », sur Gallica, (consulté le ).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Sous la direction de Catherine Tosser et Jean-Jacques Rioult, Architecture rurale en Bretagne, Lieux-dits Éditions, 2014 (ISBN 978-2-36219-099-5).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 3, (lire en ligne).

- Paul Fischer, « Note sur les cachalots échoués sur les côtes océaniques de France », sur Journal de zoologie (Gallica), (consulté le ) et Frédéric Cuvier, « De l'histoire naturelle des cétacés, ou Recueil et examen des faits dont se compose l'histoire naturelle des animaux », sur Gallica, (consulté le ).

- Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages, série 1, tome 5, 1879 (en ligne sur Gallica).

- « Le cahier de doléances de Primelin », sur InfoBretagne.com. (consulté le ).

- Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale, t. 12, (lire en ligne).

- « Primelin durant la Révolution », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- René Kerviler, « Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les bretons. 16,GER-GOUR », sur Gallica, 1886-1908 (consulté le ).

- « La semaine religieuse de Quimper et du Léon », sur Geneanet, (consulté le ).

- Daniel Bernard, « L'enseignement primaire dans le district de Pont-Croix (Finistère) en l'an II et en l'an III », Annales de Bretagne, 1936 (en ligne sur Gallica).

- J.-M.-P.-A. Limon, « Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère », sur Gallica, (consulté le ).

- Notice d'information touristique se trouvant au moulin de Trouguer en Cléden-Cap-Sizun.

- Journal des débats politiques et littéraires, « Faits divers », sur Gallica, (consulté le ).

- France. Cour d'appel (Rennes), « Bulletin de la Cour impériale ["puis" de la Cour d'appel] de Rennes et des tribunaux du ressort.. », sur Gallica, (consulté le ).

- gallica.bnf.fr.

- Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère, (en ligne sur Gallica).

- L'Indépendant des Basses-Pyrénées, « La pression cléricale », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Conseil général du Finistère », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Au conseil de préfecture », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal officiel de la République française, « Comité consultatif d'hygiène publique de France », sur Gallica, (consulté le ).

- Léon Henry, « Le siège du Pé-t'ang dans Pékin en 1900 : le commandant Paul Henry et ses trente marins. » (consulté le ).

- Journal officiel de la République française, « Demande de concession de mines », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin. Élection de 11 conseillers municipaux. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin. On nous écrit. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Quimper. Commission départementale. », sur Gallica, (consulté le ).

- Archives départementales du Finistère, 6M698.

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Adjudication volontaire », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal officiel de la République française, « Ministère de l'Intérieur », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Audierne. Récolte du varech. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal officiel de la République française, « Décret », sur Gallica, (consulté le ).

- « Le Fraterniste : organe de l'Institut général psychosique : revue générale de psychosie », sur Gallica, (consulté le ).

- Le Courrier de la Rochelle, « Perdu corps et biens », sur Gallica, (consulté le ).

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- Les fours à goémon consistaient en une tranchée de forme rectangulaire à section trapézoïdale, creusée dans le sol, longue de 6 à 9 mètres, large de plus ou moins 60 cm, profonde de plus ou moins 50 cm, dont les parois et le fond étaient dallés de pierres plates et lisses, assemblées avec de l'argile.

- « Histoire du port du Loch en Primelin. 37 - Le goémon nourricier du Loch. » (consulté le ).

- doris.ffessm.fr.

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « La récolte et le brûlage du goémon, outillage et infrastructures (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- « Patrimoine. Les petits pois du Loc'h », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les décisions du Conseil général. Travaux publics. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « La mystérieuse disparition de Mme Fily. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les mystères de Primelin », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal Le Matin, « un incident à Primelin ? », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les élections municipales contestées dans le Finistère. À Primelin. », sur Gallica, (consulté le ) et Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les élections municipales contestées dans le Finistère. À Primelin les élections sont annulées », sur Gallica, (consulté le )..

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les incidents de dimanche dernier. Une élection sabotée. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin. Les élections municipales. La liste Hélias est élue toute entière. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Extraction de matériaux sur le rivage de la mer », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Au Loch-Primelin. Le vapeur norvégien « Borgfred » s'échoue à minuit dans l'anse du Paradis », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Audierne. Plusieurs navires chavirent à l'entrée du port », sur Gallica, (consulté le ).

- L'Ouest-Éclair, no 14805, (en ligne sur Gallica) et Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Le transport pétrolier « La Nièvre » s'échoue à Porstarz », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin. La bénédiction de la mer. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Le Loch-Primelin. Le nouveau canot de sauvetage « Capitaine de vaisseau de Kerros » », sur Gallica, (consulté le ).

- https://bassin-arcachon-patrimoine-naval-plaisance.fr/2021/05/25/le-canot-insubmersible-dalbert-henry-sauvetage-societe-centrale-patrimoine-naval/

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Hospitaliers sauveteurs bretons. Une journée mémorable. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Le congrès des Hospitaliers sauveteurs bretons. Section de Quimper. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « On demande une ligne téléphonique pour la station du Loch. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Conseil général du Finistère. Travaux publics. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin », sur Gallica, (consulté le ).

- Jean Pierre Douarinou, né le à Primelin

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Une œuvre admirable qu'il faut aider à vivre : les Hospitaliers Sauveteurs Bretons », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal officiel de l'État français, « Maires », sur Gallica, (consulté le ).

- memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.

- letelegramme.fr.

- La Défense : organe de la Section française du Secours rouge international, « O combien de marins... », sur Gallica, (consulté le ) et « 54 ans après, Yves Talbot se souvient du naufrage du Tante Maria » (consulté le ).

- « Monument à Primelin | Les monuments aux morts », sur monumentsmorts.univ-lille.fr (consulté le ).

- libre-pensee-29.blogspot.com.

- 20minutes.fr.

- Journal La Croix, « Nos amis défunts. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Primelin. Élection d'un maire. », sur Gallica, (consulté le ).

- « Nécrologie : Jean Le Borgne, ancien maire de la commune. », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'ouest de la Cornouaille dans les tourments de l'histoire, guide de découverte sur le patrimoine fortifié du Pays Bigouden, du Cap-Sizun et du Pays de Douarnenez, Syndicat Mixte, Pointe du Raz, p. 2 (ISBN 9782952581004) (en ligne, cf. Plan d'interprétation du patrimoine bâti de l'ouest de la Cornouaille.

- « Notice n°IA00006356 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « L'église paroissiale Saint-Primel (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Fontaine de dévotion Saint-Tugen (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « La chapelle Saint-Chrysanthème, près de Kerscoulet (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- Augustin de Croze, « La Bretagne païenne. Le fétichisme et le clergé en Cornouaille. », sur La Revue : ancienne Revue des revues (Gallica), (consulté le ).

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105931973.r=Primelin?rk=128756;0

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10590605b.r=Primelin?rk=171674;4

- Louis Le Guennec, « Nos vieux manoirs à légendes. Le manoir de Lezurec. », sur Gallica, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Fontaine Saint-Primel (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Fontaine de Kerhas Bis (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Fontaines et lavoirs (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Les croix monumentales (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Croix de chemin dite "de Kerlazen" (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Moulin de Kerhas, près de Kerhas Bras (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Moulin de Kerforn (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Maison dite “de prêtre”, dite “ti bras”, Saint-Tugen (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Maison, Saint-Tugen (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Maison, Kerouil (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Maison, le bourg (Primelin) », sur Bretania, (consulté le ).

- Paul Cornec, « Hyacinthe Le Carguet, 1847-1924 : un passeur de mémoire en Cap-Sizun. », sur Éditions du Cap-Sizun, (consulté le ).

- Hyacinthe Le Carguet (Revue des traditions populaires), « Superstitions et légendes du Cap-Sizun. An drouk-avvis. Le mauvais œil. », sur Gallica, (consulté le ).

- Anatole Le Braz (Journal des débats politiques et littéraires), « Impressions de Bretagne », sur Gallica, (consulté le ).

- Paul Sébillot, Le Folk-lore de France, 1904.

- Henri Gaidoz, « La rage & St Hubert », sur Gallica, (consulté le ).

- L'Ouest-Éclair, ).

Voir aussi

Bibliographie

- Envorioù ur c'haper droch, Eugène Chalm, Hor Yezh, 1984 ("Souvenirs d'un capiste sot"), ouvrage en breton, dans lequel l'auteur, né en 1919, instituteur en retraite, raconte ses souvenirs d'enfance à Primelin dans le hameau de Kerscoulet, et rapporte aussi ceux de sa mère et de sa grand-mère. Prix Roparz Hemon en 1998.

- Ur breizhad skolaer er Mezven 1938-1942, (un Breton, instituteur en Mayenne) Eugène Chalm, Hor Yezh, 2000, (ISBN 2-910699-36-6), récits personnels, souvenirs de jeunesse à Primelin et en Mayenne, avant et pendant la guerre.

- La chapelle Saint-Tugen en Primelin, Toscer. C., Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de Bretagne, 1987.

- Saint-Tujan au Cap-Sizun, chanoine H. Pérennès, paru en 1936, réédité en 2005 par Le Livre d'Histoire, monographies des villes et villages de France, (ISBN 2-84373-303-0).

- La Révolution au fond du Cap-Sizun de l'abbé Corentin Parcheminou, paru en 1935, réédité en 2003 par Le Livre d'Histoire-Lorisse, Paris, (ISBN 2-84373-286-7).

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Les « objets immobiliers », « objets mobiliers », « illustrations », d'après l'Inventaire général du patrimoine culturel du ministère de la Culture.

- Visite virtuelle de la chapelle Saint-Tugen.

- Primelin sur topic-topos.

- Primelin sur Les mégalithes du monde.

- Histoire du port du Loch et de ses bateaux de sauvetage.