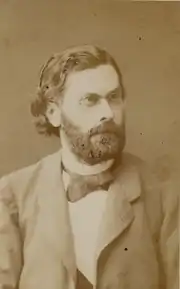

Henri Gaidoz

Élie Henri Anatole Gaidoz, né à Paris le et mort le dans la même ville, est un professeur de géographie et d'ethnologie, un celtiste et un folkloriste français. Il a fondé la Revue celtique en 1871 et la revue Mélusine en 1877. Il a joué un rôle fondateur dans le développement des études celtiques en France et dans l'ethnologie appliquée à l'Europe. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 89 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Distinction |

|---|

Vie

Orphelin très tôt, il a été recueilli par des amis, mais restera ensuite seul avec sa mère adoptive. Il est resté célibataire, consacrant toute sa vie à l'enseignement et à la recherche.

À l'âge mûr, il eut une santé fragile et des migraines qui limitèrent sa vie sociale.

En 1871, avec Charles de Gaulle et le comte de Charency, il présenta au Corps législatif une brochure intitulée Pétition en faveur des langues provinciales. Il s'était passionné, comme Charles de Gaulle, pour la langue bretonne et les langues celtiques. Il étendit ses intérêts aux mythologies populaires européennes.

Selon le témoignage d'un de ses secrétaires bénévoles et son légataire universel, Louis Staude, il devint aveugle dans les vingt dernières années de sa vie.

Études et carrière scientifique

Formation

Après des études au Lycée Louis-le-Grand, il a l'occasion de voyager en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles. Il fait des études universitaires en Allemagne et s'intéresse aux langues celtiques : le breton, le gallois et l'irlandais.

Le contact avec l'université allemande qui compte plusieurs centres d'études celtiques lui fait comprendre qu'en France, elles sont totalement en friche et trop laissées entre les mains de ceux qu'il appelle les celtomanes. Lors de son séjour dans les Îles britanniques pendant lequel il rencontre les meilleurs spécialistes, il comprend à la fois qu'il faut approfondir l'étude des littératures celtiques et de leur philologie et qu'il manque un outil de rassemblement et de coordination des recherches scientifiques à mener.

Carrière

En 1870, après avoir lancé une souscription, il fait paraître la Revue celtique, un journal savant, pour lequel il obtient la collaboration d'Ernest Renan, de François-Marie Luzel et d'Henri d'Arbois de Jubainville.

Un article paru le dans la Revue des deux Mondes et intitulé « Les ambitions et les revendications du pangermanisme » attire sur lui l'attention d'Émile Boutmy, fondateur de l'École libre des sciences politiques de Paris. En , il y est nommé professeur de géographie et d'ethnographie et y donnera des cours jusqu'en 1912, alors qu'il avait 70 ans.

Dès 1870, bien que n'étant pas linguiste, mais philologue, il est parmi les fondateurs de la Société de linguistique, dont il assumera la présidence en 1881.

En , il est nommé professeur de philologie celtique et directeur des études celtiques à l'École des Hautes études et inaugure cette discipline en France. Quand elle fut créée en 1881, il espérait obtenir la chaire de celtique du Collège de France, mais s'étant vu préférer, Henri d'Arbois de Jubainville, il préfère abandonner la direction de la Revue celtique.

En 1877, il fonde la revue Mélusine qui traite de l'ethnographie en Europe et surtout des mythologies populaires. Il y définit le folklore en accord avec la définition de Renan, la science des produits de l'esprit humain, donc une discipline qui exige une érudition et des compétences philologiques pointues. Il ne méprise pas le travail de collecte mais voit seulement une étape nécessaire et estime qu'il doit être ensuite passé au crible de la science. Il se méfie de la linguistique comparée et des premières théories sur les Indo-européens.

En 1879, quelques passionnés par la Bretagne et par les cultures celtiques, dont Narcisse Quellien et Paul Sébillot, se réunissaient chez lui, rue Servandoni, à Paris. Par référence à une société dénommée « la Pomme » qui réunissait des Bretons et des Normands, lors de dîners amicaux, il fut décidé de mettre sur pied une « société celtique » pour organiser des « dîners celtiques ». Quellien fut chargé de convaincre Ernest Renan, déjà académicien français, de les présider, ce qu'il accepta. Parmi les convives, il y eut aussi François-Marie Luzel, Henri d'Arbois de Jubainville, Joseph Loth et Eugène Rolland. Le premier dîner eut lieu au Café d'Alençon, près de la Gare Montparnasse le . Gaidoz ne le fréquenta cependant que deux ans, car, expliqua-t-il à Luzel, les banquets n'étaient pas bons pour sa santé et il ne voulait pas y voir trôner d'Arbois de Jubainville qui venait de lui souffler la chaire de celtique convoitée[1].

Il collabore aussi avec la Revue des sciences et religions et la Revue de France.

Après la mort d'Eugène Rolland, estimant que son ami n'avait pas été traité à la hauteur de sa science, il se fit un devoir de faire éditer tous ses travaux non publiés.

Bibliographie

- Questions, réponses et recherches, Henri Gaidoz. In : An Oaled-Le Foyer breton, no 48, 2e trimestre 1934 (d'après la notice nécrologique rédigée par Joseph Vendryes pour la Revue celtique, 1932)

- Site du CNRS- Groupe de chercheurs Lahic-Bérose sur l'ethnologie européenne Biographie d'Henri Gaidoz

- Saint-Hubert, sa légende, son culte et son action contre la rage, Paris, Montbel, 2018, introduction de Jean-Michel Leniaud (p. 5-18)

Notes et références

- D'après l'article « Dîners celtiques » Dîners celtiques" sur le site de Lahic-Bérose, un projet de recherche du CNRS sur l'ethnologie européenne

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :