Merlu commun

Merluccius merluccius

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Classe | Osteichthyes |

| Ordre | Gadiformes |

| Famille | Merlucciidae |

| Sous-famille | Merlucciinae |

| Genre | Merluccius |

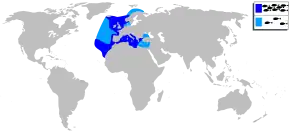

Répartition géographique

Le merlu commun (Merluccius merluccius), merlu européen ou merlu blanc, appelé aussi colin, colinet, colinot, bardot, est une espèce de poissons marins de la famille des merlucciidés.

Habitat

C'est un poisson exclusivement marin, qui vit à de grandes profondeurs, jusqu'à 1 000 m. Il ne remonte vers la surface qu'à la nuit tombée.

Ses migrations sont dans l'ensemble connues, bien que quelques mouvements migratoires restent encore flous pour la communauté scientifique.

Description

Il mesure de 30 à 110 cm.

Il est pourvu de deux grandes nageoires dorsales et d'une nageoire anale, d'une grande bouche.

Le corps allongé de teinte gris clair du merlu est caractéristique ; il vit en eau salée.

Intérêt halieutique

C'est l'un des poissons les plus pêchés en Europe. Il est capturé au chalut, au filet maillant ou à la palangre. Il fait l'objet de différentes mesures de gestion.

Pêché dans les fonds de l'Atlantique ainsi qu'en Méditerranée, le merlu représente une des principales espèces de la pêche française. C'est un poisson présent tout au long de l'année.

Contamination via la chaine alimentaire

L'Ifremer a lancé une étude de la contamination du merlu méditerranéen du golfe du Lion par l'entremise de la bioaccumulation de certains contaminants dans le réseau trophique (chaine alimentaire)[1].

Le programme dénommé « Merlumed ») suit quatre polluants (PCB, PBDE, mercure et autres métaux, et un radionucléide (le césium 137)[1]. À cette occasion les chercheurs ont analysé les contenus stomacaux et rapports isotopiques pour identifier les compartiments du réseau trophique exploité par le merlu en méditerranée[2].

Les contenus stomacaux montrent que les merlus se nourrissent plutôt dans le suprabenthos et de crevettes quand ils sont jeunes puis de quelques céphalopodes, de poissons benthiques et démersaux, et de plus en plus de poissons pélagiques[2] par la suite. Au fur et à mesure que le merlu grandit, il mange de moins en moins d'invertébrés, et de plus en plus de vertébrés[2].

L’étude a porté sur la métabolisation, l'excrétion et les teneurs des œufs pour ces quatre polluants. Les résultats ont confirmé que les femelles se décontaminaient par l'intermédiaire de leur pontes d’une partie importante des PCB et PBDE (liposolubles) qu’elles ont accumulé, ce qui n’est pas le cas des mâles[2]. De manière générale, la contamination en chlorobiphényles augmente nettement à partir d'une taille de 25 cm environ (en raison probablement d'un changement d'alimentation). Les prélèvements faits en automne sont plus contaminés que les autres, ce qui pourrait être dû au régime alimentaire du merlu et/ou à sa vitesse de croissance.

De même, les taux de mercure augmentent quand le merlu commence à manger des vertébrés ; le taux de mercure variant alors de 0,5 à 11μg/g, e, ps (poids sec)[2](on trouve 4 fois plus de mercure dans le muscle que dans le foie ou les gonades[2], et les merlus de plus de 40 cm sont beaucoup plus riches en poison que la plupart des autres espèces pêchées en méditerranée (plus contaminés que le congre par exemple)).

Conformément à ce qui était attendu, le césium 137 est bioconcentré le long de la chaine trophique, jusque dans le muscle du merlu[2]. La contamination augmente avec l'âge et marginalement avec la proximité du Rhône.

Notes et références

- IRSN, Revue Repère, n° 13, Mai 2010, voir p 14-15. Consulté 2012-06-15

- Merlumed/Ifremer, Merlu, réseau trophique, Présentation, Sète, 11-12 octobre 2007

Voir aussi

Articles connexes

- Eau

- Mer

- Ichtyologie

- Halieutique

- Surpêche

Liens externes

- (fr+en) Référence FishBase :

- (fr+en) Référence ITIS : Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence NCBI : Merluccius merluccius (taxons inclus)

- (en) Référence Animal Diversity Web : merluccius/ Merluccius merluccius

- (fr) Référence INPN : Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) (TAXREF)