Argol (Finistère)

Argol [aʁgɔl] est une commune française, située dans le département du Finistère en région Bretagne, à l'entrée de la presqu'île de Crozon.

| Argol | |

Vue depuis la place du village sur l'enclos paroissial d'Argol. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes Presqu'île de Crozon-Aulne maritime |

| Maire Mandat |

Henri Le Pape 2020-2026 |

| Code postal | 29560 |

| Code commune | 29001 |

| Démographie | |

| Gentilé | Argoliens |

| Population municipale |

998 hab. (2020 |

| Densité | 31 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 14′ 47″ nord, 4° 18′ 55″ ouest |

| Altitude | 96 m Min. 0 m Max. 191 m |

| Superficie | 31,73 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Crozon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Crozon |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | argol.fr |

Géographie

Argol fait partie du Parc naturel régional d'Armorique.

Les trois façades littorales d'Argol

S'étendant sur 3 320 hectares, la commune d'Argol dispose de trois façades littorales : l'une à l'est donne sur la rive gauche de l'Aulne maritime et comprend notamment la partie sud de la forêt domaniale de Landévennec, le pont de Térénez et l'anse de Moulin Mer ; une seconde au nord au niveau d'une enclave de la commune d'Argol qui se trouve entre les finages des communes de Landévennec et de Crozon donne sur la rade de Brest au niveau des hameaux de Lomergat et Quillien ; la troisième au sud donne, pour une faible longueur, sur la baie de Douarnenez entre la grève de Porslous et la pointe de Keric.

_OSM_01.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

Le terroir de la commune présente la particularité d'être scindé en deux parties séparées par Telgruc-sur-Mer.

Le littoral de la rive gauche de l'Aulne maritime est très pentu (le dénivelé atteint une soixantaine de mètres) et boisé (deux morceaux de la forêt domaniale de Landévennec se situent à ses deux extrémités) et dans le détail très festonné en raison des anses formées par plusieurs petits affluents (celle du Ster ar Pont Men forme la limite communale avec Trégarvan ; anse de Ster Vihan, anse de Ster ar C'Haro, anse de Moulin Mer qui forme la limite avec la commune de Landévennec). Ce littoral est peu accessible en raison des pentes, sauf entre la pointe de Pen Butun et l'anse de Moulin Mer où le GR 34 suit la rive gauche de l'Aulne maritime, et inhabité. Le pont de Térénez donne par contre des points de vue remarquables sur la ria de l'Aulne.

- La rive gauche de l'Aulne maritime

Les arches subsistantes, formant belvédère sur la rive gauche de l'Aulne maritime, de l'ancien pont de Térénez (1951).

Les arches subsistantes, formant belvédère sur la rive gauche de l'Aulne maritime, de l'ancien pont de Térénez (1951). Landévennec et Argol : l'anse de Moulin Mer (anse annexe de l'Aulne maritime) à marée basse.

Landévennec et Argol : l'anse de Moulin Mer (anse annexe de l'Aulne maritime) à marée basse. Landévennec et Argol : l'anse de Moulin Mer (anse annexe de l'Aulne maritime).

Landévennec et Argol : l'anse de Moulin Mer (anse annexe de l'Aulne maritime).

La façade littorale de l'enclave d'Argol est constituée d'une falaise en pente assez forte (le plateau est vers 60 mètres d'altitude) et boisées, longée par une grève de galets et est aussi peu accessible (sauf à sa limite est, au niveau de l'anse et de l'étang du Loc'h, qu'Argol partage avec la commune de Landévennec ; le seul autre accès routier est celui de Lomergat) ; même le tracé du GR 34 s'écarte du littoral pour emprunter un itinéraire restant sur le plateau ; la grève, caillouteuse, est accessible à marée basse. Les falaises de cette enclave sont, entre Lomergat et le Loc'h, constituées de roches plissées à la verticale. Ce littoral est inhabité.

- Le littoral de l'enclave d'Argol (rive sud de la rade de Brest)

La grève et les falaises de l'enclave d'Argol : vue vers l'ouest depuis les environs de la route de Lomergat qui en permet l'accès.

La grève et les falaises de l'enclave d'Argol : vue vers l'ouest depuis les environs de la route de Lomergat qui en permet l'accès. Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 1.

Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 1. Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 2.

Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 2. Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 3.

Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 3. Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 4.

Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 4. Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 5.

Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 5. Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 6.

Falaises de l'enclave d'Argol : roches redressées à la verticale 6.

La façade littorale du sud de la commune, donnant sur la baie de Douarnenez, est peu étendue, allant de la plage de Caméros (située en Saint-Nic) à l'est à l'anse de Porslous à l'ouest, qui forme la limite avec Telgruc-sur-Mer et contient notamment la pointe de Keric. Ce littoral est formé de falaises moins élevées, d'une bonne vingtaine de mètres d'altitude, mais très découpées dans le détail ; quelques grèves peu accessibles émergent à marée basse. Ce littoral est lui aussi inhabité, sauf au niveau de la petite partie de la plage de Caméros qui appartient à la commune où un port sommaire et un centre de vacances du comité central d'entreprise de la SNCF ont été aménagés.

- Le littoral sud donnant sur la baie de Douarnenez

La pointe de Keric, site naturel protégé, propriété du Conservatoire du littoral.

La pointe de Keric, site naturel protégé, propriété du Conservatoire du littoral. Le littoral d'Argol donnant sur la Baie de Douarnenez entre la grève de Porslous et la Pointe de Keric. À l'arrière-plan la plage de Pentrez à Saint-Nic.

Le littoral d'Argol donnant sur la Baie de Douarnenez entre la grève de Porslous et la Pointe de Keric. À l'arrière-plan la plage de Pentrez à Saint-Nic. Falaises près de la pointe de Keric.

Falaises près de la pointe de Keric. Falaises et grève difficilement accessible près de la pointe de Keric.

Falaises et grève difficilement accessible près de la pointe de Keric. L'anse de Keric.

L'anse de Keric. Pointe annexe située entre l'anse de Keric et la grève de Porslous vue depuis la pointe de Keric.

Pointe annexe située entre l'anse de Keric et la grève de Porslous vue depuis la pointe de Keric. Parapente sur le site de Cameros à l'ouest de la plage de Pentrez (à Saint-Nic) ; à l'arrière-plan la pointe de Keric.

Parapente sur le site de Cameros à l'ouest de la plage de Pentrez (à Saint-Nic) ; à l'arrière-plan la pointe de Keric.

Hydrographie

Outre un tronçon de la rive gauche de l'Aulne maritime, le finage d'Argol est traversé d'est en ouest par le fleuve côtier Aber, lequel a sa source au pied du Ménez Hom dans la forêt communale d'Argol à 145 mètres d'altitude, passe au nord du bourg et quitte le territoire communal près du moulin de Kerloc'h (en Telgruc-sur-Mer) : il est alors à une quarantaine de mètres d'altitude. Sa vallée large et encaissée semble surdimensionnée par rapport au modeste cours d'eau qui y coule : cette vallée correspondrait à un très ancien cours de l'Aulne avant que ce fleuve côtier ne se jette dans la rade de Brest[1].

Quelques minuscules fleuves côtiers échancrent le plateau : au sud, le ruisseau de Caméros forme limite avec la commune de Saint-Nic et celui qui se jette à Porslous limite avec celle de Telgruc-sur-Mer ; au nord-est, le ruisseau du Folgoat se jette dans l'anse de Moulin Mer et forme limite avec la commune de Landévennec (les versants de sa vallée sont occupés dans sa partie aval par une partie de la forêt domaniale de Landévennec) ; l'enclave d'Argol est limitée au sud-est par le ruisseau du Loc'h, qui la sépare aussi de la commune de Landévennec. La partie nord-est de la commune est aussi échancrée par les vallées des petits affluents de rive gauche de l'Aulne maritime.

L'intérieur de la commune

Malgré ses trois façades littorales et à cause de leur relief très pentu ne permettant pratiquement pas d'activités humaines, Argol est essentiellement une commune rurale, qui tourne le dos à la mer : le bourg, situé vers 70 mètres d'altitude, est en plein milieu du finage communal, à relative équidistance des trois façades littorales, au sud de la vallée de l'Aber.

Le relief de l'intérieur de la commune est très bosselé : au sud-est les contreforts ouest du Ménez Hom, dont le sommet se trouve dans la commune de Dinéault et dont la commune est aussi séparée par la partie sud de celle de Trégarvan, montent jusqu'à 190 mètres d'altitude environ : exposée aux vents humides venant de l'Atlantique, cette partie de la commune est inhabitée, couverte de bois, y compris la forêt communale d'Argol, et de landes et sans activité agricole.

Le reste de la commune, très vallonné, est formé de lambeaux de plateau situés souvent vers 100 ou 110 mètres d'altitude et propices aux activités agricoles, mais avec une friche sociale de plus en plus accentuée par endroits en raison de l'exode rural. L'habitat rural est dispersé en nombreux écarts formés de hameaux et fermes isolées. C'est le cas également de l'enclave d'Argol, séparée du reste de la commune par des territoires appartenant aux communes de Telgruc-sur-Mer et Landévennec, dont le lambeau de plateau est occupé par 4 écarts, dont ceux de Quilien et Lomergat, ayant conservé une activité agricole.

Géologie

Deux des vingt-sept sites de la réserve naturelle régionale des sites d'intérêt géologique de la presqu'île de Crozon sont situés à Argol : le Briovérien plissé : falaises avec superposition de plis droits synschisteux (hercyniens) à des plis couchés de générations plus anciennes situé à Keric Bihan, et l'éboulis lité de versant périglaciaire de Quillien ; un troisième est à cheval sur les communes d'Argol et Landévennec : le poulier en chicane ou en vis-à-vis du Loc'h.

« Moulage en flûte » dans des roches datant du Briovérien près de la pointe de Keric.

« Moulage en flûte » dans des roches datant du Briovérien près de la pointe de Keric.

« Des couches d'hématite brune et rouge se montrent au milieu des terrains silurien et surtout dévonien, notamment dans les communes de Landévennec, Argol, Trégarvan, Dinéault, Rosnoën ; quelques-unes peuvent être suivies sur plusieurs kilomètres. L'épaisseur, quelquefois très grande, est très variable, comme la qualité du minerai, qui passe graduellement de l'hématite brune fibreuse la plus riche au grès simplement coloré. On trouve les traces d'anciennes exploitations en une foule de points, ainsi que des scories anciennes, mais on n'a pas conservé le souvenir de ces travaux très anciens »[2].

Pendant l'Entre-deux-guerres, la « Société Normande des Mines » fit une demande de concession et d'exploitation de minerai de fer sur une superficie de 4 561 hectares sur le territoire des communes de Lanvéoc, Crozon, Telgruc, Argol et Landévennec, mais cette demande fut rejetée par un décret daté du [3].

Les falaises schisteuses de Lomergat, dans l'enclave d'Argol, présentent par endroits des plis redressés à la verticale[4].

Habitat

Le bourg est d'importance modeste : en 1889 il n'avait que 76 habitants pour une population communale totale de 1 357 habitants[5]. Éloigné des grands centres urbains, le bourg n'a connu qu'une modeste périurbanisation avec la création de quelques lotissements à sa périphérie ; le reste de la commune a échappé à la périurbanisation, y compris ses façades littorales.

Transports

Le bourg d'Argol est à l'écart des principales voies de circulation, desservi seulement par deux modestes routes départementales, la D 60 et la D 163. Le territoire de la commune est toutefois traversé par les deux axes routiers principaux desservant la presqu'île de Crozon : au nord la D 791 (ancienne route nationale 791) qui vient du Faou, et traverse l'Aulne grâce au pont de Térénez (situé sur le territoire de la commune d'Argol) et au sud la D 887 (ancienne route nationale 787) venant de Châteaulin, ces deux routes convergeant vers Tal ar Groas et desservant plus à l'ouest Crozon et Morgat.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Paramètres climatiques communaux sur la période 1971-2000[6]

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lanvéoc », sur la commune de Lanvéoc, mise en service en 1948[12] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[13] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[14], à 11,8 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Argol est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Crozon, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 7 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[20] - [21].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[22]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[23] - [24].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (71,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (39,3 %), terres arables (28,6 %), forêts (18,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (10,4 %), zones urbanisées (1,4 %), prairies (1,4 %), zones humides côtières (0,2 %), eaux maritimes (0,2 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[26].

Toponymie

Archol et Arcol au XIe siècle.

Le nom d'Argol serait lié à la submersion de la ville d'Ys. Ar Goll signifierait « en perdition », mais cette hypothèse reste très incertaine.

Il existe une autre version sur la signification du mot Argol : ce nom pourrait être un composé formé avec le vieux breton Koll, ar gollenn, « coudrier », gaulois *collos[27], gallois et irlandais coll et le préfixe ar (près de)[28].

Prononciation du nom de la commune en langue bretonne :

Histoire

Préhistoire

René-François Le Men (1824-1880), archiviste du Finistère, mentionne à Argol de nombreux « monuments celtiques » (en fait des menhirs et des dolmens) dans le Bulletin archéologique du Finistère qui ont pour la plupart disparu depuis[29].

Le docteur Vourch décrit les tombelles (tombe formée par une éminence de terre, un petit tumulus) et enceintes qu'il trouva en 1935 sur les pentes sud-ouest du Ménez Hom à l'est du bourg d'Argol, sur le versant nord de la chaîne dite des Trois Canards : plusieurs centaines de tombelles, certaines isolées, dissimulées dans les bruyères et les landes, la plupart regroupées en six îlots, et des enceintes « situées sur le territoire de la commune de Trégarvan, dans l'angle ouest formé par la jonction des trois communes de Trégarvan, Argol et Saint-Nic. (...) Elles sont de forme rectangulaire ». Sur le versant sud de la même chaîne des Trois Canards, il vit 8 dolmens ou menhirs, « sans compter ceux qui, indiqués par Flagelle, ont disparu depuis »[30].

Selon Benjamin Girard, dont le témoignage date de 1889, « Au village du Merdy, dans un vallon marécageux, on voit une enceinte carrée de 60 mètres de côté, défendue par un double retranchement et par une double douve ; à l'intérieur une éminence factice, de forme rectangulaire, paraît avoir servi de base à une tour fortifiée. On trouve sur le territoire d'Argol plusieurs menhirs et un grand nombre de dolmens, dont quelques-uns ont été renversés »[5].

Les dolmens étaient traditionnellement dénommés « liaven » à Argol et Trégarvan[31]. Un alignement de menhirs dit « Tombeau du serpent » est signalé dans la commune à la fin du XIXe siècle[32].

Antiquité

Lors de l'invasion romaine « ce pays (...) avait dû à sa position retirée de rester le dernier refuge des druides, ennemis acharnés de la domination étrangère. Dans leurs dernières révoltes ils y concentrèrent leurs forces, et l'histoire raconte que les derniers rebelles furent écrasés (...) dans les montagnes d'Argol »[33].

Une voie romaine venant de Rosnoën et, en empruntant un passage de l'Aulne près de Térénez, passait par le sud de la chapelle du Folgoat en Landévennec, les moulins à vent de Cornily et de Sénéchal [disparus depuis], le nord d'Argol [empruntant le tracé de l'actuelle D 791] et Tal-ar-Groas [en Crozon], se dirigeant vers la pointe de Dinan[34].

Des restes d'un four à chaux et de quais d'embarquement (des amoncellements de briques) datant de l'époque gallo-romaine ont été trouvés près de Treuzeulom dans l'Anse de Ster Vihan sur la rive gauche de l'Aulne maritime[35].

Histoire religieuse

Selon Arthur de La Borderie, citant le cartulaire de Landévennec, c'est le roi Gradlon qui, vers le VIe siècle, aurait donné à saint Guénolé les plous de Telgruc et d'Argol avec la trève de Carvan (aujourd'hui Trégarvan) dépendant de cette dernière[36]. Selon un récit légendaire le roi Gradlon, à la tête de Bretons convertis au christianisme, aurait vaincu des prêtres païens (druides) révoltés (en raison de la destruction de leur temple situé au Ménez Hom) auprès d'Argol[37].

En fait le fief abbatial de Landévennec, qui comprenait le territoire de Landévennec, Argol, Trégarvan et une partie de Telgruc, remontait non au roi Gradlon, comme les moines du XIe siècle l'écrivirent dans leurs chartes apocryphes, mais au fondateur de l'abbaye, saint Guénolé, qui l'avait formé dès les premiers temps de l'émigration bretonne (Ve – VIe siècles) en s'en appropriant le sol par le défrichement et la culture[38].

Argol serait une paroisse de l'Armorique primitive qui aurait englobé Landévennec, Telgruc et Trégarvan[29].

Jusqu'à la fin du XIe siècle, début du XIIe, les religieux exerçaient un ministère actif dans toute la région. À la réforme de Grégoire VII, l'évêché de Cornouaille va prédominer. C'est ainsi que l'abbé de Landévennec revendique le titre de recteur primitif de toutes les paroisses où ses moines exerçaient auparavant le ministère pastoral. Il fut nommé recteur primitif d'Argol, Telgruc, Edern, Dinéault, Châteaulin et Crozon jusqu'en 1363, date à laquelle cette paroisse passa sous l'autorité d'un duc de Rohan qui la remit à l'évêque de Cornouaille.

Population au Moyen Âge

Le servage proprement dit disparait de Bretagne dès le XIe siècle. Les roturiers jouissent de la liberté personnelle et ne doivent à leur seigneur que certaines redevances ou services.

Après l'expulsion des Normands, les habitants d'Argol et de la presqu'île souffrent des incursions des pirates anglais.

Au début de la guerre de Cent Ans, des épidémies désolent le pays. La plus redoutable fut la peste noire en 1347. D'après une vieille tradition, lors d'une épidémie, les habitants de ce quartier durement frappés furent visités et soignés par les prêtres. Les paroissiens d'Argol décidèrent leur rattachement à la paroisse de Landévennec.

Selon un document de 1498, une école existait alors à Argol[39].

Aux XVe et XVIe siècles, Argol jouit d'une certaine aisance. Les nombreux édifices en témoignent. La réformation de la noblesse de 1536, cite comme seigneur de Lestrémenez, la famille de Kerbain[40]. Les cultures sont abondantes : orge, blé, avoine, seigle et chanvre.

Les guerres de la Ligue vinrent troubler ce bien-être. En 1593, les troupes de Sourdéac saccagent les édifices et les cultures. En 1594, les ligueurs brisent la croix du cimetière. En 1595, la disette s'installe et en 1597, c'est la famine. Puis, de 1605 à 1606, Argol subit une invasion de loups.

Les manoirs d'Argol au Moyen Âge

Jean-Baptiste Ogée indique qu'« en 1417 [Argol] renfermait les maisons nobles suivantes : le manoir de Landeguer, à l'abbé de Saint-Guénolé ; le manoir de Toucelin, à Hervé du Châtel ; le manoir de Maros, le manoir de Guduon, le manoir de Lestréménez et le manoir de Leszrqd »[41]. Hervé Le Men est le seul noble d'Argol présent à la montre de l'évêché de Cornouaille tenue à Carhaix en septembre 1481.

La famille de Kerpaën, seigneur dudit lieu dans la paroisse de Plogonnec, était aussi seigneur de Lestréménez en Argol ; présente aux réformations et montres entre 1426 et 1562, elle fut reconnue d'ancienne extraction chevaleresque en 1669[42].

Époque moderne

Horeleou, d'Argol, et Maurice Steffan, de Telgruc, furent les deux seuls habitants de la presqu'île de Crozon exceptés, en raison de la gravité de leurs agissements, de l'amnistie du qui scella la fin de la Révolte des Bonnets rouges de 1675.

Argol au XVIIIe siècle

En 1758, la « maladie de Brest »[43] (le typhus) « causa des ravages effrayants dans les paroisses de Crozon, Argol, Roscanvel et Camaret. L'intendant est forcé de rappeler les chirurgiens qu'il y avait envoyés, car personne ne les écoute. “(...) Ils [les malades] ne veulent prendre d'autres remèdes que ceux que leurs recteurs leur distribuent, et pourvu qu'ils aient avec cela du vin, ils sont contents ”[44].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse d'Argol de fournir 20 hommes et de payer 131 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[45].

La paroisse d'Argol était paisible. La petite bourgeoisie exerçait des professions libérales : notaires, juges… Les paysans vivaient modestement. Les principales cultures se composaient de céréales : froment, orge, avoine. La pomme de terre, d'apparition récente, semblait d'un bon rapport. L'élevage comptait des vaches et des bœufs. L'industrie de tissage était en déclin. La meunerie avait progressé à la fin du XVIIIe siècle, approvisionnant la Marine.

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Argol en 1778 :

« Argol, située entre des montagnes ; à 7 lieues au nord-nord-ouest de Quimper, son évêché ; à 41 lieues trois quarts de Rennes ; et à 2 lieues un tiers du Faou, sa subdélégation. On y compte 1 050 communiants[Note 7], y compris ceux de Trégarvan, sa trève. Elle ressortit à Châteaulin et la cure est présentée par l'abbé de Landévennec. Ce territoire, couvert de montagnes serrées les unes contre les autres et plein de landes, ne contient que des terres stériles, si vous exceptez quelques-unes situées au nord et à l'est, qui produisent du froment et autres grains[41]. »

Pendant la Révolution française

En 1790, Argol devient canton du district de Châteaulin avec les communes de Trégarvan, Landévennec et Telgruc. Il est supprimé en 1802 et uni à celui de Crozon. Par la loi du est créée la commune d' « Argol, qui conservera son ancien territoire, et Trégarvan sa trève, auquel Landévennec est réunie comme succursale »[46].

Jacques Quiniquidec, originaire de Rosnoën, nommé recteur d'Argol en 1787, fut emprisonné au château de Brest, puis déporté en Espagne en août 1792. Il fut par la suite recteur de Saint-Segal où il mourut le [29].

Jusqu'en 1853 et probablement plus tard, Argol conservera une perception dont dépend Trégarvan, Landévennec, Telgruc, Saint-Nic et Plomodiern. Jusqu'en 1887, l'unique bureau de poste de la presqu'île de Crozon était au bourg d'Argol. Puis il fut transféré à Crozon.

Le début du XIXe siècle

Nicolas Moreau, né en 1764 à Dinéault, prêtre insermenté qui fut déporté à l'île d'Aix en 1794, fut recteur d'Argol entre 1802 et 1814 (avant sa nomination, Argol fut sans recteur pendant 10 ans)[29], avant de devenir recteur de Coray où il mourut le [47].

Les missions bretonnes sont rétablies en 1808. En 1829, une pétition émane de la municipalité et des principaux chefs de familles pour le maintien dans la commune d'Argol du quartier de Lomergat qu'il était question de rattacher à Telgruc ou à Landévennec.

Une épidémie de dysenterie sévit en 1826 à Saint-Nic, Telgruc et Argol. « La maladie a sévi surtout aux lieux les plus humides, et dans ceux qui étaient infectés par le voisinage du fumier et de débris végétaux en putréfaction. La maladie s'est développée à une époque où des pluies continuelles venaient de succéder à une température très chaude. Elle consistait en une dysenterie qui attaquait surtout les vieillards et les enfants ; elle se compliqua souvent chez ces derniers d'une rougeole de mauvaise nature. Elle fut grave, car dans un village sur une population de 120 individus, 23 périrent en un mois et en général ma mortalité fut, dans les deux derniers mois de la maladie, double de ce qu'elle avait été dans toute l'année qui avait précédé »[48]. Au cours du XIXe siècle, Argol connaît à nouveau une période d'épidémies meurtrières : le choléra en 1836 (57 morts), la variole en 1856 (53 morts), la typhoïde en 1860 (69 morts).

En 1831 le sous-préfet de Châteaulin demande le renvoi du desservant d'Argol, Olivier Cantinat[Note 8] qu'il décrit comme un homme « violent qui a souvent maltraité des individus de sa commune, insulte publiquement les uns, extorque de l'argent aux autres au lit de la mort ». De plus il s'était longtemps opposé à ce qu'on hissât le drapeau tricolore au clocher de l'église paroissiale[49].

Argol vers le milieu du XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Argol en 1843 :

« Argol, commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, moins sa trève Trégarvan, et aujourd'hui succursale ; bureau de poste. (...) Principaux villages : Loumergat, Quilien, Kerguélen, le Rhun, le Liorzou, Maros, Kerfranc, Coat-Carrec, Kerivin, Poulloudour. Superficie totale 3 168 hectares dont (...) terres labourables 742 ha, prés et pâturages 62 ha, bois 278 ha, landes et incultes 1 984 ha (...). Moulins : 13. Chapelle de la Trinité. La montagne d'Argol, qui est l'une des branches du Mené, s'étend dans toute la partie sud de la commune. Plusieurs points de cette montagne sont désignés comme ayant servi jadis de temple aux druides [en fait monuments mégalithiques]. La route de Quimper à Lanvau [Lanvéoc] traverse la commune du sud au nord. Géologie : toute la commune repose sur grès. On parle le breton[50] »

La guerre de 1870

Un arrêté du sous-préfet de Châteaulin, le 27 août 1870, prescrit d'établir dans toutes les communes une garde sédentaire. Les officiers seront nommés par les citoyens. Lorsque celle-ci sera organisée, on distribuera des fusils aux hommes, on fixera les localités et des heures d'exercices obligatoires. Argol eut sa garde. Quelques-unes des paroisses furent mobilisées et rejoignirent le camp de Conlie dans la Sarthe. Quatre prêtres de Quimper y furent nommés aumôniers. Il ne semble pas qu'il y ait eu beaucoup de victimes dans la commune pendant l'année terrible.

Les orphelins de l'Assistance publique étaient au XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe siècle nombreux à être élevés dans les communes de Telgruc, Argol, Saint-Nic, etc[51]...

La fin du XIXe siècle

Le ministre des cultes suspendit à partir du le traitement[Note 9] des desservants d'Argol et de Trégarvan, ainsi que ceux d'autres prêtres du diocèse, « qui avaient pris une part active à la lutte électorale et qui, dans l'exercice de leurs fonctions, avaient recommandé aux électeurs de voter pour les candidats réactionnaires »[52].

Le Dagorn, curé de Landévennec, qui se trouvait alors à Argol en compagnie du vicaire de cette paroisse, l'abbé Pailler, fut l'objet d'une tentative d'assassinat de la part d'un ivrogne du lieu qui tira sur lui plusieurs balles, mais il survécut à ses blessures[53].

Le XXe siècle

L'abandon du costume local s'est produit assez rapidement. Il en est de même des coutumes anciennes qui donnaient à chacune des paroisses un visage particulier.

La Belle Époque

Le , un service d'automobile commença à fonctionner entre Châteaulin et Crozon : « le départ de Crozon a lieu le matin vers sept heures et le retour de Châteaulin vers cinq heures du soir. Le trajet est effectué en moins de deux heures, en desservant les bourgs de Telgruc, Saint-Nic et Plomodiern. (...) La voiture, qui est très confortable, peut contenir dix places au maximum »[54]. En novembre 1903, un service télégraphique municipal ouvrit à Argol[55].

Le curé d'Argol, l'abbé Guiodo, à qui l'administration reprochait d'utiliser la langue bretonne, déclare en septembre 1903 : « Mon devoir de prêtre s'oppose à ce que je prêche en français, car je ne serais compris que par un très petit nombre d'assistants. D'ailleurs, tant que je ne recevrai pas de Mgr l'Évêque l'ordre de prêcher en français, je ne le ferai pas. Je fais le catéchisme en français aux enfants qui comprennent cette langue »[56].

Un décret ministériel d'Aristide Briand en date du attribue à la commune d'Argol, à défaut de bureau de bienfaisance, les biens ayant appartenu à la fabrique de l'église d'Argol et alors placés sous séquestre[57].

Le « syndicat agricole d'Argol » fut créé en 1908 : son but était « de servir à ses membres d'intermédiaire gratuit pour l'achat de ses semences, plants, engrais, instruments (...), de provoquer, favoriser des essais de cultures, d'assolement, (...), d'étudier la possibilité d'acheter des instruments servant en commun à tous les syndiqués (...) »[58].

Le , vers cinq heures du soir, la foudre tomba sur le clocher d'Argol et provoqua de nombreux dégâts[59].

Argol pendant la Première Guerre mondiale

Le 2 août 1914 à 17 heures, les cloches se mirent à sonner l'alarme. Cette guerre allait durer quatre ans. La mobilisation générale avait vidé les campagnes de ses hommes. Les femmes et les enfants ont remplacé leurs maris au travail de la terre. Malgré la rigueur de l'hiver 1917, les campagnes ont tenu et assuré la nourriture. L'armistice signé, la vie reprend son cours avec les problèmes d'après-guerre.

Le monument aux morts d'Argol porte les noms de 69 marins et soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : Jean Dudy, quartier-maître à bord du contre-torpilleur Mousquet est mort lors du naufrage de son bateau au large des Indes néerlandaises le et Yves Hono lors du naufrage du croiseur cuirassé Léon Gambetta le ; 3 d'entre eux au moins (Yves Baron, Ambroise Bourvon et Jean Goalès) sont morts sur le front belge ; Jean Férézou est mort dans les Balkans (dans l'actuelle Macédoine du Nord) dans le cadre de l'expédition de Salonique ; Jean Le Stum et Jean Siner sont morts alors qu'ils étaient prisonniers en Allemagne et Jean Larour, lui aussi prisonnier en Allemagne, est mort accidentellement après l'armistice en Belgique alors qu'il était en cours de rapatriement vers la France ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français, dont Noël Camus et Corentin Goalès, tous deux décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre et Jacques Jézéquel de la Croix de guerre[60].

L'Entre-deux-guerres

La construction de la ligne ferroviaire à voie métrique de la Ligne de Carhaix à Camaret-sur-Mer, décidé en 1909. Puis, le 8 octobre 1911, l'expropriation des terrains eut lieu. La ligne fut ouverte entre Châteaulin-Embranchement et Crozon le , puis prolongée jusqu'à Camaret en 1925 ; son exploitation futt confiée à la Société générale des chemins de fer économiques. Une gare (en fait un simple arrêt) existait à Argol[61].

Cette ligne fut l'objet de plusieurs sabotages durant la Seconde Guerre mondiale ; elle ferma le .

La construction du premier pont de Térénez dura de 1913 à 1925. Il contribua au désenclavement de la presqu'île de Crozon, et donc d'Argol, car la traversée de l'Aulne par bac était périlleuse, les naufrages étaient fréquents.

L'émigration rurale, notamment en direction du sud-ouest de la France, concerna des paysans d'Argol : par exemple la famille Guéguéniat, qui habitait Le Droff en Argol, émigra en 1924 à Creyssensac (Dordogne)[62].

En 1933 est installé l'éclairage électrique à l'église et au presbytère d'Argol.

Argol pendant la Seconde Guerre mondiale

En septembre 1939, c'est de nouveau la guerre. Argol pouvait ravitailler les communes de l'ouest de la presqu'île grâce à l'ingéniosité de ses habitants.

Lors de l'évacuation de Brest et des combats de la Libération, Argol, accueille généreusement les réfugiés. Le 1er septembre 1944, les Allemands, poursuivis par les FFI, quittent la commune et celle de Telgruc et se dirigent vers Tal-Ar-Groas.

Le monument aux morts d'Argol porte les noms de 19 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles Pierre More, matelot, et Jacques Bideau, second maître, tous deux à bord du cuirassé Bretagne et Jean Lagadec, matelot à bord du croiseur Dunkerque sont morts le lors de l'attaque anglaise de Mers el-Kébir ; Hervé Camus est mort lors du naufrage du sous-marin Monge le au large de Madagascar ; Pierre Carpier, affecté à la base de l'Aéronautique Navale de Dakar, est mort en combat aérien le en Sierra Leone ; Pierre Lastennet est mort en Chine le et Jean Join à Lang Son le lors du Coup de force japonais de 1945 en Indochine[60].

En 1945, le chanoine Grall décide un pèlerinage à Sainte-Anne-la-Palud en reconnaissance pour la presqu'île libérée de l'ennemi.

Argol pendant les Trente Glorieuses

Le 8 juillet 1950, le nouveau recteur décide d'électrifier les cloches de l'église. Cela coûtait 400 000 francs auxquels il fallait rajouter 140 000 francs pour l'horloge électrique. La kermesse, organisée le 3 avril de la même année, avait rapporté 250 000 francs. La mairie ajoutait 100 000 francs en juin. Les frais étaient alors pratiquement couverts.

Dans les domaines de la culture, de la construction et de l'aménagement d'habitations particulières, les méthodes changent et se modernisent. Malgré tout, beaucoup de jeunes quittent la campagne. Ceux qui restent achètent des tracteurs et s'adaptent aux nouvelles techniques qui facilitent le difficile travail de la terre. Plus tard, les agriculteurs se groupent entre eux pour former la CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole).

Les ménages d'Argol se dotent de matériel électroménager dès qu'ils ont l'électricité. Au niveau des transports et communications, des cars réguliers relient la presqu'île à Quimper, puis à Brest dès l'achèvement des travaux de restauration du pont de Térénez. Les Argoliens, en attendant d'acheter une voiture, utilisent le train.

À l'initiative du docteur Jacquin, conseiller général du canton, fut fondé en 1950 le syndicat intercommunal en vue d'approvisionner en eau potable les communes de Crozon, Argol, Camaret, Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc. En 1968, le syndicat de Crozon s'associe à d'autres communes pour fonder le syndicat mixte de l'Aulne en vue de l'utilisation des eaux de l'Aulne transformées.

En 1970, 14 % des exploitations du canton avaient une superficie de plus de 20 hectares. À Argol, on en comptait 33 % et 43 % en 1979.

Argol aujourd'hui

Mis à part l'église, le calvaire du cimetière, l'enclos paroissial et son arc de triomphe, la particularité de ce bourg est le four à pain sur la route de Trégarvan. Datant de 1848, il sert, à la saison estivale, à confectionner le pain lors des fêtes de quartier.

Pendant de nombreuses années, en juillet et août, Argol renoue avec la tradition en présentant, sous forme d'un son et lumière, la légende de la ville d'Ys. Ce spectacle était exclusivement réalisé et joué par les habitants de la commune. Aujourd'hui, à la tombée de la nuit, l'église et la place centrale sont illuminées.

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Population et société

Évolution démographique

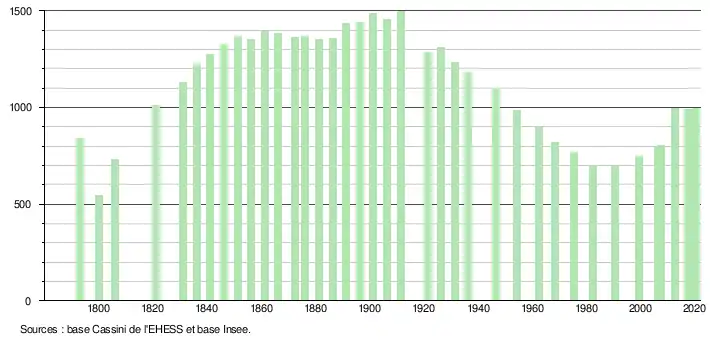

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[66]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[67].

En 2020, la commune comptait 998 habitants[Note 28], en diminution de 4,86 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Malgré les guerres et les épidémies, la population n'a cessé de s'accroître. De 744 habitants recensés en 1800, on en compte plus de 1 400 en 1901. Cet accroissement résulte de la progression de la médecine à combattre les maladies infantiles. Le taux de la population va rester stable jusqu'en 1914. Les gens demeurent au pays et semblent jouir d'une certaine aisance.

Au cours du XXe siècle, la population d'Argol a fortement diminué. De 1 499 habitants en 1911, on n'en compte plus que 773 en 1976. Cependant, depuis, la population a recommencé à croître, si bien qu'en 2009, Argol repasse la barre des 1 000 habitants.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 32,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (32,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 26,6 % la même année, alors qu'il est de 29,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 495 hommes pour 497 femmes, soit un taux de 50,1 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,41 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Culture locale et patrimoine

Patrimoine religieux

- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son enclos paroissial :

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [72]. Elle a été construite aux XVIe et XVIIe siècles au sein d'un enclos paroissial ouvert sur le bourg par une porte monumentale de style classique, datée de 1658 et restaurée en 1906 : une grande arcade centrale en plein cintre, avec de part et d'autre deux arcades latérales, est entourée de lanternons, colonnes cannelées, clochetons à boules qui décorent l'entrée de l'enclos paroissial, tandis qu'au fronton la statue équestre du roi Gradlon domine l'ensemble. Le calvaire du placître date de 1653 et a été restauré à la fin du XIXe siècle.

- Les fontaines :

- Fontaine Sainte-Agnès au village du Merdy (en direction de Trégarvan) ;

- Fontaine Sainte-Geneviève à la sortie du bourg ;

- Fontaine Notre-Dame-de-Rochemadou au village de Trovéoc.

- Les chapelles disparues :

Il existait une chapelle au village de Trémenez, depuis longtemps disparue. Une autre était au hameau de la Trinité : Notre-Dame-de-Rochemadou. En ruines en 1804, il ne reste plus qu'une statue, une fontaine et un champ appelé Park ar Chapel.

Autre patrimoine

Place de l'Église, à droite de l'arc de triomphe, devant l'entrée de la cour de l'ancien presbytère, se trouve une statue monumentale en granit du roi Gradlon réalisée par Patrig Ar Goarnig, mesurant 3 m de long et pesant trois tonnes. Cette statue équestre raconte les deux versions (la chrétienne sur le côté droit et la païenne sur le côté gauche) de la légende de la ville d'Ys.

- Le four à chaux de Rozan : il date de l'époque gallo-romaine, mais plusieurs autres fours plus récents se trouvent à Roscanvel, Lanvéoc, Landévennec et Crozon, qui fonctionnaient aux XVIIIe et XIXe siècles, tirant profit de petits gisements calcaires locaux, mais aussi de coquilles d'huîtres, la production étant exportée principalement vers Brest par voie maritime.

Événements

- Marché de Noël.

Troménie

Autrefois existait à Argol un grand pardon ou troménie qui avait lieu une fois l'an. Elle fut supprimée sous l'occupation allemande de 1940 à 1942. Elle eut lieu en 1943, puis fut de nouveau supprimée en 1958. La procession quittait l'église, prenait la direction de la gare jusqu'à la fontaine Sainte Geneviève puis revenait au bourg.

Musée vivant des vieux métiers

Situé à la ferme de Kerampran au cœur du village, le musée (ou maison) des vieux métiers vivants est un outil ludique et pédagogique qui permet aux enfants comme aux adultes de se familiariser avec les métiers et activités exercés jadis. Une quinzaine d'ateliers animés par des bénévoles de l'association Micherioù Kozh Ar Vro (Les vieux métiers du pays) permet une découverte d'objets insolites, témoins d'un patrimoine riche avec des métiers comme sabotier, vannier, potier, tisserand, fileuse de lin et de laine, brodeuse, cordier, tourneur sur bois, tailleur de pierre, forgeron, fabrication du miel, les métiers de la mer, etc[73].

La visite du musée est agréée par l'Éducation nationale pour ses nombreuses animations (fête du cidre, fête des fileuses, fête du pain, fête de la moisson, fête du cheval, cerclage des roues, promenades en calèche, tonte du mouton, fabrication du beurre, crêpes à l'ancienne, initiation aux danses bretonnes, lessive au lavoir, etc.) qu'il propose chaque année.

Maison du cidre de Bretagne

Située dans la ferme de Kermazin, route de Brest à Argol, la maison du cidre de Bretagne est un musée proposant 1 600 m2 d'exposition sur le cidre et la pomme. La maison offre des dégustations dans sa cave à cidre et une crêperie est ouverte à la ferme. La boutique du musée vend des produits locaux et régionaux, bio et authentiques, préparés selon la tradition.

Parc des jeux bretons

Derrière l'ancien presbytère, a été aménagé un espace ludique où enfants et adultes peuvent découvrir les jeux traditionnels bretons et s'y initier : jeux de quilles, de palets, galoche, boultenn, birinig, etc. Un bénévole est toujours présent pour expliquer les règles de jeux. Le parc est ouvert d'avril à septembre et son entrée est gratuite.

Parc naturel

Tourisme

- Pays touristique du Ménez-Hom Atlantique

- Le village de vacances VVF d'Ar Ménez[74].

Argol et la littérature

- Georges-Gustave Toudouze : Gaït la mystérieuse (roman évoquant Argol publié en feuilleton dans le journal L'Ouest-Éclair ; il évoque « la place du petit village d'Argol au fond de laquelle, ouvrant sur l'église, se dresse le magnifique porche Renaissance dominé par la statue du cavalier où l'imagination populaire veut voir Gradlon sur son cheval de guerre »[75]).

- Au château d'Argol, roman de Julien Gracq, n'a rien à voir avec la commune d'Argol.

Argol et le cinéma

En 1969, sur la place centrale de la commune d'Argol, devant l'enclos paroissial, a été tournée la scène clé du film de Claude Chabrol Que la bête meure, où, au volant de sa Ford Mustang, Paul Decourt (Jean Yanne), un garagiste infect et haï de tous, écrase un jeune garçon dont le père (Michel Duchaussoy) jurera de venger la mort. À noter que le jeune garçon est censé revenir à pied de la plage alors que la plage la plus proche d‘Argol se trouve en fait à plusieurs kilomètres.

Personnalités liées à la commune

- Carlo Aventuriero, sculpteur.

- Ronan Barrot, peintre figuratif, situe régulièrement le lieu de sa naissance à Argol, le .

- Jean-Paul Bathany, né le à Argol, scénariste et comédien.

- Julien Gracq (1910-2007) y situe l'action de son premier roman Au château d'Argol (1939). La bibliothèque municipale d'Argol porte son nom.

- Charles Le Gall dit Charlez ar Gall et Chanig ar Gall (1921-2010), militants de la culture bretonne, pionniers de la radio-télévision en langue bretonne. L'école d'Argol porte leurs noms depuis juillet 2015.

- Malo Louarn, auteur de bandes dessinées, auto-édite ses livres à Argol.

- Gwennyn, chanteuse, fille de Malo et Françoise Louarn.

- Jean Baptiste Boëglin, photographe et fondateur de Cromlech (images).

- L'écrivain Laurent Bourdelas situe l'un de ses livres (2020) en partie à Argol, sur les traces d'un amour de jeunesse et celles de Julien Gracq.

Héraldique

|

Blason | Écartelé : au premier d'hermine plain, qui est de Bretagne ; au deuxième fascé d'or et de gueules de six pièces, qui est Du Chastel et du Kerlec’h ; au troisième d'or aux trois pommes de pin d'azur mal ordonnées, qui est Hirgars ; au quatrième d’azur à une colombe d’argent portant dans son bec un rameau d’olivier de sinople brochant sur une crosse d'abbé de sable, qui est Jean Briant, abbé de Landévenec ; sur le tout de gueules au roi Gradlon d'or chevauchant un cheval d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | Le blason représente la diversité des quartiers qui forment la commune d’Argol, puisqu'on y retrouve le bourg, les « colonies » et le « bas d’Argol » (Caméros), tout en faisant référence à la Bretagne et à l’abbaye bénédictine de Landévennec dont a longtemps dépendu la paroisse d’Argol. Proposition de Louis Le Guennec (1934), modifiée et avalisée en 2009. Approuvé par délibération du conseil municipal du 20 juin 2009[76] - [77] |

|

| Alias |  Alias du blason de Argol Proposition de 1934 par Louis Le Guennec, jamais officialisée. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Personnes en âge de communier.

- Olivier Cantinat, né en 1792 à Tréflaouénan.

- En vertu du Concordat de 1801 les prêtres étaient payés par l'État.

- René Millour, né le à Lamber (ancienne paroisse dépendant désormais de Ploumoguer), décédé le à Kernivinen en Argol.

- Magloire Boënnec, né le à Lanvily en Argol, décédé le à Lanvily en Argol.

- Alain Goasguen, né le à Kerlerec en Argol, décédé le à Kerlerec en Argol.

- Pierre-Laurnet Graveran, né le à Crozon, décédé le au bourg d'Argol.

- Nicolas Goasguen, né le à Kerlerec en Argol, décédé le à Kerlerec en Argol.

- Guillaume Rividic, né le à Argol, décédé le à Kerdary en Argol.

- Alain Thomas, né le à Kerivin en Argol, décédé le à Kernivinen en Argol.

- Pierre Latreille, né le à Coatmadiou en Argol, décédé le à Coatmadiou en Argol.

- Jacques Mérour, né le à Kerfreval en Trégarvan, décédé le à Roscoat en Argol.

- Hervé Lezenven, né le à Kerlerec en Argol, décédé le à Argol.

- Jean Ferezou, né le à Caméros en Argol, décédé le à Caméros en Argol.

- Michel Yves Bourvon, né le à Lanvily en Argol, décédé le à Lanvily en Argol.

- Yves Bideau, né le à Argol, décédé le à Kernéron en Argol.

- Jean Thomas, né le au Merdy en Argol, décédé le à Argol.

- Pierre Boussard, né le à Argol, décédé le à Concarneau.

- Jean Kersalé, né le à Lezergon en Argol, décédé le à Lesneven.

- Pierre Hémon, né le à Briec, domicilié à Caméros en Argol, décédé le à Brest.

- Jeanne Bayle, veuve Hémon, née le à Rieupeyroux (Aveyron), domiciliée à Caméros en Argol, décédée le à Quimper.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Léon Collin, Un ancien cours de l'Aulne, "Annales de géographie", janvier 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104190p/f176.image.r=Argol?rk=5515048;4

- Le minerai de fer du grand géosynclinal médian de la Bretagne, "L'Ouest minier. Nos mines et minières. Le minerais de fer de l'Anjou, de la Basse-Bretagne et de la Fosse vendéenne", 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k932721b/f103.image.r=Argol?rk=6588015;2

- Société industrielle (Rouen), "Bulletin de la Société industrielle de Rouen", 1931, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k122367v/f401.image.r=Argol?rk=9248972;4 et "Annales des mines. Partie administrative : ou Recueil de lois, décrets, arrêtés et autres actes concernant les mines et usines", 1932, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9616257w/f591.image.r=Argol?rk=10922800;4

- https://www.presqu-ile-de-crozon.com/geologie/lomergat-001.php

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f300.image.r=Argol?rk=6695312;0

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Lanvéoc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Argol et Lanvéoc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental, Paris, Errance, , 440 p. (ISBN 978-2-87772-237-7, BNF 38972112), p. 126.

- Francis Favereau, Hervé Le Bihan, Yann-Ber Piriou, Littératures de Bretagne, page 313

- http://www.infobretagne.com/argol.htm

- Docteur Vourch, Tombelles et enceintes du Menez Hom, "Bulletin de la Société préhistorique de France", n° de juin 1935, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56919893/f47.image.r=Argol

- Salomon Reinach, Terminologie des monuments mégalithiques, "Revue archéologique", juillet 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2036350/f39.image.r=Argol?rk=42918;4

- Émile Cartailhac, "Dictionnaire archéologique de la Gaule : époque celtique", tome premier, A.-G.", 1875-1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97696550/f92.image.r=Argol?rk=9613781;2

- "Le pèlerinage de Sainte-Anne de La Palue, en la paroisse de Plonévez-Porzay (Finistère)", Impr. de A. De Kerangal (Quimper), 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5474832v/f18.image.r=Argol?rk=2381986;0

- René Kerviler, "Étude critique sur la géographie de la presqu'île armoricaine au commencement et à la fin de l'occupation romaine", 1874, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57839621/f102.image.r=Argol?rk=2553660;4

- R. Sanquer, Chronique d'archéologie antique et médiévale, "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1971.

- Arthur de La Borderie, La Cornouaille au temps du roi Grallon, "Revue de Bretagne et de Vendée", janvier 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1102548/f90.image.r=Argol

- Lucien Boulain, "Raz de Sein : diverses légendes sur la ville d'Is (françaises et bretonnes), études sur l'affaissement progressif du littoral, monographie de l'île de Sein (relation de voyage)", imprimerie de Kerangal, 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5529105z/f16.image.r=Argol?rk=2660957;2

- Arthur Le Moyne de La Borderie, "Histoire de Bretagne", tome 3, 1898-1914, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9379008/f97.image.r=Tr%C3%A9garvan?rk=1673828;0

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, (ISBN 978-27373-3908-0).

- Guy Le Borgne, Nobiliaire de Bretagne, Pol Potier de Courcy

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist01og/page/22/mode/2up

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f57.image.r=Argol?rk=9914212;0

- En novembre 1757, le retour de l’escadre de Du Bois de La Motte à Brest apporte le typhus. Dans un premier temps, seuls les marins sont contaminés, puis l'épidémie se transmet à la ville. Cette épidémie fit environ 5 000 victimes à Brest même, le double si on prend en compte la région avoisinante.

- Auguste Dupouy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe siècle, revue "Annales de Bretagne", novembre 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214900h/f222.image.r=Crozon

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- "Collection générale des loix, proclamations, instructions, et autres actes du pouvoir exécutif. Tome 10 / , publiés pendant l'Assemblée nationale constituante et législative, depuis la convocation des États généraux jusqu'au 31 décembre 1791", 1792-1794, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9693399v/f262.image.r=Argol?rk=9806915;2

- Chanoines Paul Peyron et Jean-Marie Abgrall, Notices sur les paroisses : Crozon, "Bulletin de la commission diocésaine d'histoire et d'archéologie", 1907, Quimper, consultable http://diocese-quimper.fr/images/stories/bibliotheque/pdf/pdf_notices/crozon.pdf

- Société de chimie médicale (France), "Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie", 1827, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97401518/f308.image.r=Argol?rk=9699618;4

- Louis Calvez, "La presqu'île de Crozon", Nouvelle Librairie de France, 1975.

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiO4dXRgcLrAhVByoUKHQImD3cQ6wEwAnoECAAQAQ#v=onepage&q=Argol&f=false

- "Bulletin des congrégations", n° du 29 janvier 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57579203/f7.image.r=Telgruc?rk=21459;2

- Journal L'Univers, n° du 7 décembre 1885, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k705397g/f1.image.r=Argol?rk=214593;2

- Journal Le Temps, n° du 9 février 1895, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k234380w/f3.image.r=Argol?rk=42918;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 28 mai 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6392603/f3.image.r=argol?rk=300430;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 23 novembre 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k640165f/f4.image.r=argol?rk=171674;4

- Journal La Croix, n° du 8 septembre 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220119x/f3.image.r=argol?rk=128756;0

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 9 décembre 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6250068n/f8.image.r=Argol

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 10 février 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641705h/f4.image.r=argol?rk=1523612;4

- Le Petit Journal, n° du 25 août 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k619458x/f2.image.r=Argol?rk=257512;0

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=52465

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 6 août 1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6475959c/f5.image.r=Argol?rk=536483;2

- Journal La Croix, n° du 16 octobre 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k261978b/f1.image.r=argol?rk=300430;4

- https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/francois-godoc-ancien-maire-d-argol-demande-une-position-claire-des-candidats-sur-l-avenir-du-territoire-20-12-2019-12464069.php

- https://www.ouest-france.fr/elections/municipales/argol-henri-le-pape-entame-son-3e-mandat-de-maire-6846944

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune d'Argol (29001) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Finistère (29) », (consulté le ).

- Notice no PA00089823, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- https://museevivant.fr/

- https://www.vvf-villages.fr/location-vacances/vacances-argol-vvf-villages.html

- « L'Ouest-Éclair : journal quotidien d'informations, politique, littéraire, commercial »

, sur Gallica, (consulté le ).

, sur Gallica, (consulté le ). - Sur de nombreux sites Internet on peut trouver les armoiries ci-dessus (proposition de Le Guennec de 1934) concernant la commune d’Argol. Des recherches ont été menées aux archives départementales de Quimper. Les armoiries ont bien été dessinées par Monsieur Louis Le Guennec en 1934, mais n’ont jamais été officialisées, car il n’y a pas de délibération validant ce projet. Par délibération en date 20 juin 2009, la commune a souhaité reprendre ces armoiries en les réactualisant au niveau graphique tout en gardant l’originalité du visuel (forme, dessin, traits, couleurs) un dossier a été transmis à la Commission Nationale d'Héraldique le 3 novembre 2009 qui statuera sur le dossier.

- « Blason - Commune d'Argol (29560) Site officiel - Presqu'ile de Crozon - Bretagne »

- Armorial des villes de Bretagne sur le site Marikavel