Pointe de Dinan

La pointe de Dinan (en breton Beg Dinn) est une pointe de Bretagne dans la presqu'île de Crozon, marquant la limite nord-ouest du cap de la Chèvre. Elle est située au sud de Camaret-sur-Mer, sur le territoire de la commune de Crozon.

| Pointe de Dinan | |

Pointe de Dinan | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Bretagne, Finistère |

| Coordonnées | 48° 14′ 00″ nord, 4° 34′ 00″ ouest |

| Mer | Mer d'Iroise |

Par temps clair, le panorama permet d'embrasser la mer d'Iroise qui fut si fertile en naufrages, toute la côte ouest de la presqu'île jusqu'au sémaphore du cap de la Chèvre, au nord-ouest la pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois, et même Brest au Nord[1].

Toponyme

Beg en breton a le sens de pointe et dinn le sens de colline[2].

Géologie

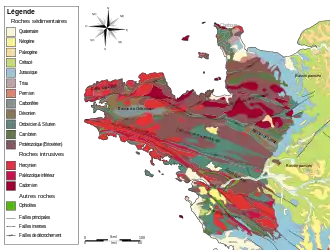

Cette avancée rocheuse élevée se situe dans la presqu'île de Crozon qui correspond au prolongement occidental du synclinorium médio-armoricain. La région est constituée d'un socle de schistes briovériens (-550 Ma) sur lequel reposent des séries paléozoïques du début de l'Ordovicien (-480 Ma) à la fin du Dévonien (-360 Ma), avec notamment les grès armoricains (cette formation qui peut atteindre 1 000 m dans le Sud de la presqu'île étant marquée par une forte subsidence). De grands plis hercyniens affectent la presqu'île. La pointe est sur le flanc sud de l'anticlinal Crozon-anse de Dinan[3] correspond à la mise en relief de puissants bancs de grès quartzique armoricain (bancs massifs de quartzites gris-beige clairs). Le trait dominant de la géomorphologie de cette région est l'inversion de relief résultat de l'érosion différentielle[4].

L'anse de Dinan, encadrée de falaises de grès armoricains (au sud la pointe de Dinan, au nord-ouest la pointe de Portzen[5], et au-delà la pointe de la Tavelle[6] et les Tas de Pois de la pointe de Pen-Hir), domine des grèves sauvages du haut de ses 64 m. Creusée dans les schistes tendres du Briovérien largement masqués par des sables dunaires, l'anse est caractérisée par ces fonds sableux alimentant une dune qui, depuis le milieu du XXe siècle, tend régulièrement à s'engraisser. L'accrétion des dunes modernes en avant d'une falaise fossile taillée dans les formations périglaciaires n'a pas été continue et dans la première moitié du XXe siècle, on constate une phase d'érosion, peut-être liée à des prélèvements massifs de sable dans la dune et sur l'estran. Actuellement les agriculteurs continuent à exploiter les sables calcaires de la plage mais ces prélèvements sont largement compensés par un approvisionnement naturel qui s'effectue depuis les fonds marins proches et les platiers rocheux au pied des falaises. On constate que les sables coquilliers proviennent probablement de bancs de Donaces sur l'estran et dans l'étage infralittoral[7].

Vers la pointe de Dinan, on observe qu'une faille N 40° met en contact le Silurien avec quelques bancs de grès (Grès de Kerarvail) que suivent des schistes noirs (membre inférieur des Schistes de Postolonnec). Ces schistes sont chevauchés par le grès armoricain le long d'une surface de direction N. 75° et plongeant vers le Nord[8].

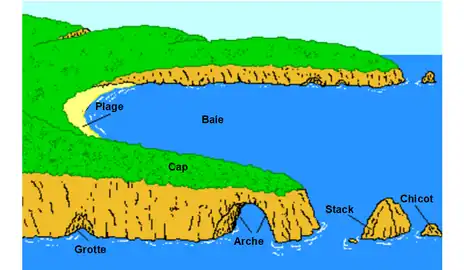

Château de Dinan

Une de ses extrémités forme comme une forteresse naturelle, à l'allure d'une ruine de château, avec son arche telle un pont-levis, c'est pour cela qu'on trouve souvent l'appellation château de Dinan (breton Kastell Dinn) ou château des géants pour cette formation rocheuse, formée de grès armoricain. L'érosion, en agrandissant diaclases et fissures, peut générer des grottes donnant par évolution des arches naturelles[9]. Cette curiosité naturelle est bien visible de la plage de Kerloc'h[10], de l'autre côté de l'anse de Dinan, à chaque marée basse[11].

La formation des arches s'explique en grande partie par le rôle de l'eau et des vagues, agents d'altération des roches. L'altération physique ou mécanique résulte de la pression de l’eau des vagues pouvant atteindre 30 tonnes/m2 (celle de l’air comprimé injecté dans les fissures pouvant être encore plus forte), du phénomène de succion des vagues lorsqu’elles se retirent, du mitraillage né de la projection de sable, blocs et galets, et du phénomène de vibration induit par les vagues (à la suite de chocs successifs, la falaise entre en résonance et peut dépasser la limite de rupture) ; l'altération chimique provient essentiellement des précipitations atmosphériques qui, en s’infiltrant, soumettent au lessivage et par érosion différentielle les formations plus tendres ou fragilisées par des failles. Ainsi, les grottes évoluent en arches qui, devenues trop larges, voient leur « pont » s'effondrer, donnant naissance aux stacks puis aux chicots, stades ultimes d'érosion avant leur disparition totale. Enfin, de la nature de leur inclinaison dépendra également la plus ou moins grande stabilité des strates[12].

Porzh Koubou

Au sud de la pointe, la plage de Porzh Koubou dans l'anse de Kerguillé est labellisée Espace Remarquable de Bretagne (ERB) par la Région Bretagne[13]. Ce site géologique montre une falaise et un estran compartimentés par de nombreuses fractures, ainsi qu'une plage fossile dite « plage de fer ». Cette plage correspond à d'anciens cordons littoraux formés de galets[14]. Ces cordons s'observent sur de larges lambeaux qui subsistent sur une centaine de mètres de longueur sous forme de placages contre la falaise et dans les anfractuosités (plage perchée jusqu'à 4,5 m de hauteur), mais aussi sur l'estran. Les galets sont cimentés en un poudingue par de l'oxyde de fer. La plage fossile est attribuable aux transgressions marines pendant les périodes interglaciaires, tandis que la mise en place des formations lœssiques sus-jacentes est contemporaine de cycles périglaciaires[8].

La falaise est sculptée dans la formation de Kerguillé, datée de 420 millions d'années. Des faciès zonés[15] et alternances de schistes noirs, de grès et de quartzites sont attribués à une série du Silurien, le Ludlow. La plage fossilise un platier ancien nivelant ces roches. En se dirigeant vers la pointe de Dinan, on observe qu'une faille N. 40° met en contact le Silurien avec quelques bancs de grès que suivent des schistes noirs. Ces derniers sont chevauchés par le grès armoricain le long d'une surface de direction N. 75° et plongeant vers le Nord[8]. La plage ancienne de l'anse de Kerguillé et son conglomérat ferrugineux extrêmement dur sont initialement décrits par le géologue Charles Barrois en 1877[16].

Les galets émergés issus de l'érosion du plateau continental sont transportés, au cours des transgressions quaternaires (interglaciaires), par les vagues pour former des cordons littoraux correspondant à plusieurs plages superposées. La plage de Porzh Koubou est principalement constituée de galets pluricentimétriques de quartzites blancs (mais aussi de roches exotiques comme du granite rose ou des silex mésozoïques) réunis par un ciment ferrugineux ocre à rouge vif constituant ainsi un poudingue qui est accolé à la falaise et remplit les encoches entre les bancs de grès siluriens[17]. L'altération des minéraux ferro-magnésiens du substrat rocheux a favorisé la concentration des oxydes de fer (remaniement du fer) qui ont engendré la cimentation ferrugineuse des galets[14]. Il était ainsi possible à cette époque de poser sa serviette de bain sur une plage en forme de plaque métallique.

Les cycles périglaciaires sont associés à de vastes retraits de la mer. Ainsi, lors du maximum de la dernière période glaciaire il y a 20 000 ans, le climat était de 4 à 7° plus froid que le climat actuel, le niveau des océans étant à cette époque environ 120 m plus bas qu’actuellement et les premières plages à plus de 50 km[18]. Lorsque la région subit un climat périglaciaire, les vases et les sables véhiculés par les fleuves sont repris par un vent glacial venu du nord qui les transporte et les dépose sous forme de lœss, limons nivéo-éoliens. Ces dépôts qui se font en fonction des reliefs durcissent sous l'action de l'eau (précipitations) et du froid. Des conditions périglaciaires humides avec contrastes saisonniers expliquent qu'en dégel estival, les sols décongèlent et glissent le long des pentes en entraînant des blocs de roche (grès, schistes) issus de la gélifraction. Ces « coulées de boue à blocs anguleux » forment des heads périglaciaires avec des éléments anguleux de toutes tailles enrobés dans une matrice argilo-sableuse ocre[14]. Au sommet de la falaise, un sol brun surmonte les lœss. La pédogenèse du lœss s’est effectuée de 10 000 ans à 3 000 ans lors du réchauffement du climat à l’Holocène. La falaise de Porzh Koubou montre ainsi un sol brun, et une alternance d'écoulements boueux imprégnés d'oxyde de fer, surmontant des cordons de galets anciens[19].

Plusieurs grottes en formation sont visibles, notamment une dont la roche se dégrade en aiguillons sous l'effet de la mer. Le ruissellement en permanence laisse un dépôt blanchâtre sur la paroi. Ce sont des cristaux microscopiques de silice qui donneront un quartz, si l'érosion le permet. Le naufrage du pétrolier allemand Boehlen au large de l'île de Sein le a laissé des traces à l'entrée de l'anse. Les nappes de pétrole ont cimenté les galets, qui s'avèrent très résistants[19].

La Pointe de Dinan décrite vers 1830

Jean-François Brousmiche la décrit ainsi vers 1830 :

« Tout ici est frappé de désolation : une terre ingrate, dépourvue de verdure, battue par tous les vents, des rochers à vos pieds, des rochers surgissant du sol, et, devant vous un horizon sans borne, une mer sans limite, l'océan. (...) Le château de Dînant est un rocher bizarrement découpé, qui surgit au sein des eaux, à l'une des extrémités de la baie. Il est joint à la terre ferme par un autre rocher percé, formant une voûte, un pont naturel de cinquante pieds au moins d'élévation au-dessus de la grève. Sous cette voûte se trouvent des grottes profondes, minées par les eux de la mer, dont les parois ont le brillant des marbres les mieux polis[20]. »

Galerie

Pointe de Dinan

Pointe de Dinan Château de Dinan

Château de Dinan Château de Dinan

Château de Dinan

Notes et références

- Jean Merrien, Le livre des côtes de France : Atlantique, Robert Laffont, , p. 63.

- Yann Brékilien, Nous partons pour la Bretagne, Presses universitaires de France, , p. 71.

- Carte géologique simplifiée de Crozon

- S. Durand et H. Lardeux, Bretagne, Masson, (lire en ligne), p. 16.

- Le panorama permet non seulement d'embrasser la pointe de Dinan mais aussi au sud-ouest l’extrémité du cap Sizun.

- Appelée en breton Beg Penn-ar-Vir (pointe, tête et flèche), triplet désignant un cap.

- Bernard Hallegouet, Alain Henaff, « L'engraissement des plages de l'anse de Dinan à l'ouest de la presqu'île de Crozon en Bretagne occidentale », Norois, vol. 165, , p. 131.

- S. Durand et H. Lardeux, Bretagne, Masson, , p. 132.

- "Actes des 3èmes journées nationales du patrimoine géologique : Brest 27-28 septembre 2002", 2003, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688181r/f106.image.r=Crozon?rk=1995718;0

- Du breton loc'h, « lac, étang, étendue d'eau » et ker « lieu habité, village ». Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 38.

- « La pointe et le château de Dinan (Kastell Dinn) sur la mer d'Iroise », sur crozon-bretagne.com (consulté en ).

- « Grottes de Morgat », sur morgat.fr (consulté en ).

- « 27 sites géologiques classés ERB en Presqu'île de Crozon », sur crozon-bretagne.com (consulté en ).

- Bernard Hallégouët, « Le quaternaire de la presqu'île de Crozon (Finistère) », sur sgmb.univ-rennes1.fr, .

- Chaque zone correspond à un passage latéral de faciès : des formations sédimentaires de même âge, en continuité, présentent des faciès différents en fonction de conditions de sédimentation, telles que la profondeur, l'énergie, la proximité du rivage.

- Charles Barrois, « Note sur les traces de l'époque glaciaire en quelques points des côtes de Bretagne », Ann. Soc. géol. Nord, t. V, , p. 535-537.

- Ces galets sont parfois associés à des argiles déposées dans une dépression humide sur le revers d'un cordon littoral qui a par la suite disparu.

- (en) IPCC : Climate Change 2007, The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor & H.L. Miller (eds.), Cambridge University Press, 2007

- « La pointe et le château de Dinan (Kastell Dinn) sur la mer d'Iroise », sur crozon-bretagne.com (consulté en ).

- Jean-François Brousmiche, "Voyage dans le Finistère en 1829,1830, 1831",Marvran, réédition 1977