Cap de la Chèvre

Le cap de la Chèvre (ou Beg penn ar roz en breton) est le cap méridional de la presqu'île de Crozon, dans l'ouest de la Bretagne.

| Cap de la Chèvre | |

Géomorphosite : un versant (formé d'une pente sommitale, de segments de versants réglés recouverts de pierriers de pente, de corniches résiduelles et d'une falaise subverticale) relie une surface sommitale (surface d'érosion comprenant des altérites caillouteuses et sableuses) à une surface basale (l'estran comprenant un platier rocheux). | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Bretagne, Finistère |

| Coordonnées | 48° 10′ 04″ nord, 4° 32′ 59″ ouest |

| Mer | Mer d'Iroise |

Orienté vers le sud, ce cap fait face à la côte nord du cap Sizun et ferme la baie de Douarnenez (limite Nord-Ouest de la baie).

Ce site classé pour son paysage exceptionnel, faite partie du Parc naturel régional d'Armorique.

Géographie

Paysage et environnement

Couvert d'une lande rase à bruyères (Bruyère cendrée) et ajoncs (Ulex gallii) et (en arrière-plan) de pins maritimes et buissons, le cap a conservé un aspect sauvage bien qu'accueillant également un sémaphore (géré par la marine nationale).

Un peu en arrière, mieux protégés des vents, on trouve quelques villages ou bourgs aux maisons basses typiques, de grès et toits d'ardoises, qui furent par le passé des chaumières.

Au bout du cap, par beau temps on peut apercevoir sur la gauche le cap Sizun et l'île de Sein, l'ensemble de la baie de Douarnenez, la pointe de Pen-Hir, la pointe Saint-Mathieu et les îles Ouessant et Molène, et à droite les « Tas de Pois » (alignements d'îles rocheuses) et les falaises qui cachent l'entrée du port de Camaret-sur-Mer.

Le cap de la Chèvre a fait l'objet dans les années 1990-2000 de mesures de restauration du paysage de lande rase (dont le sol avait été dégradé par une surfréquentation touristique non canalisée). Il verra prochainement la réintroduction de moutons qui viendront entretenir les landes du Conservatoire du littoral.

Au loin, le cap de la Chèvre, vu depuis la pointe de Beuzec.

Au loin, le cap de la Chèvre, vu depuis la pointe de Beuzec. Érosion de la terre de bruyère.

Érosion de la terre de bruyère. Substrat de grès armoricain apparaissant sur une zone d'érosion du sol (terre de bruyère noire et dense enrichie en azote par l'Ajonc Ulex gallii).

Substrat de grès armoricain apparaissant sur une zone d'érosion du sol (terre de bruyère noire et dense enrichie en azote par l'Ajonc Ulex gallii). La Cuscute du thym est l'une des plantes peu communes (plante parasite) qui se développe sur la lande rase.

La Cuscute du thym est l'une des plantes peu communes (plante parasite) qui se développe sur la lande rase.

Géologie

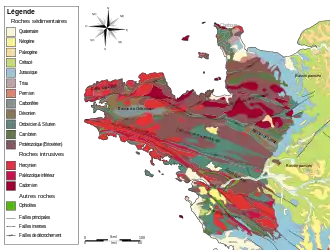

Cette avancée rocheuse élevée (plus de 100 m) se situe dans la presqu'île de Crozon qui correspond au prolongement occidental du synclinorium médio-armoricain. La région est constituée d'un socle de schistes briovériens (-550 Ma) sur lequel reposent des séries paléozoïques du début de l'ordovicien (-480 Ma) à la fin du dévonien (-360 Ma), avec notamment les grès armoricains (cette formation qui peut atteindre 1 000 m dans le Sud de la presqu'île étant marquée par une forte subsidence). De grands plis hercyniens affectent toute la région. Le cap qui est au sud du synclinal[1] de Tal ar Groas - Tromel[2] correspond à la mise en relief de puissants bancs de grès quartzique armoricain. Le trait dominant de la géomorphologie de cette région est l'inversion de relief résultat de l'érosion différentielle[3].

Sur la côte orientale du cap, les falaises présentent un affleurement correspondant au membre inférieur de la formation du grès armoricain, composé de bancs massifs de quartzites gris-beige clairs. Ces grès reposent en concordance sur la Formation du cap de la Chèvre[4].

Sur la côté occidentale, la série sédimentaire débute par une décharge conglomératique grossière suivie par des dépôts détritiques pourpres (Formation du cap de la Chèvre) qui précède la venue du grès armoricain. Discordante sur le Briovérien, cette formation est constituée de bancs métriques à décimétriques de conglomérats à matrice gréseuse rouge lie-de-vin et galets (désignés par les auteurs anciens successivement sous les termes de "Schistes rouges, "Schistes pourpres", "Schistes et poudingues de Montfort", "Poudingues et schistes rouges du cap de la Chèvre", correspondant à des dépôts fluviatiles puis deltaïques) de quartz dominants (environ 25 m, localement redressés à la verticale), puis de siltites rouges à vertes à intercalations gréseuses de couleur rouge. Ces grès rouges passent progressivement aux grès blancs de la Formation du Grès armoricain. Les séries rouges correspondent à des dépôts de cônes alluviaux ou des systèmes fluviatiles en tresse à la base, évoluant vers une plaine alluviale soumise à l’influence marine au sommet. La couleur rouge est liée à la présence d'hématite développée pendant les stades précoces de la diagenèse par transformation d'hydroxydes de fer hérités provenant des parties émergées du soubassement briovérien. Ces conglomérats sont accompagnées de quelques niveaux sporadiques de roches volcaniques acides[5].

« La pointe de Lostmarc’h est délimitée au Nord et au Sud par des accidents mettant en contact les volcanites et calcaires ordoviciens avec les terrains siluriens. Elle présente,entre les deux éperons principaux, deux indentations correspondant chacune à une "lame ampéliteuse de la Formation de la Tavelle, injectée tectoniquement". Cette zone souligne un accident majeur chevauchant de la presqu’île : le chevauchement de Lostmarc’h[6]. ». Entre la pointe de Lostmarc'h et de Kerdra, l'érosion différentielle marine accentue le contraste entre les saillies des coulées sous-marines en pillow-lavas et de tufs (ces roches donnent deux minces murailles déchiquetées qui s'avancent parallèlement et profondément dans les flots, avec falaises verticales, formant les branches de la « queue de cheval », traduction de Lostmac'h) ainsi que les grès résistants, aux creux des sills doléritiques[7] et des schistes tendres[8].

Habitat typique des falaises avec végétation des côtes atlantiques

Le site comporte l'habitat typique des falaises avec végétation des côtes atlantiques. Cet habitat est composé de plusieurs communautés végétales : les groupements chasmophytiques des falaises maritimes : Xanthoria parietina (lichen de couleur jaune-orange), Ramalina siliquosa (lichen vert grisâtre), Criste marine, Spergulaire des rochers, Obione. Au niveau de petites vires rocheuses en sommet de falaises, se développe un tapis végétal qui prend la forme de pelouses écorchées sur laquelle s'installe des Thérophytes (groupements pionniers de l'Orpin des anglais, Cochléaire du Danemark, Sagine maritime. Dans les pelouses aérohalines, prédomine la Fétuque rouge, accompagnée par plusieurs espèces halotolérantes comme l'Armérie maritime et la Carotte à gomme, plus basse que la Carotte vulgaire. L'Agrostis maritime et le Lotier corniculé sont des espèces courantes, comme la Houlque laineuse qui peut localement former un faciès. L'Oseille des rochers est une espèce d'intérêt communautaire. Ces milieux sont fréquentés par le Crave à bec rouge, le Grand corbeau, le Faucon pèlerin, le Cormoran huppé[9].

En arrière de la falaise, prédomine la lande à bruyères et ajoncs qui détermine un écosystème dans lequel l'infertilité des sols est le support d'une biodiversité originale[10].

Criste marine

Criste marine Spergulaire des rochers

Spergulaire des rochers Obione

Obione Orpin des anglais

Orpin des anglais Cochléaire du Danemark

Cochléaire du Danemark Fétuque rouge

Fétuque rouge Armérie maritime

Armérie maritime Carotte à gomme

Carotte à gomme Agrostis maritime

Agrostis maritime Lotier corniculé

Lotier corniculé Houlque laineuse

Houlque laineuse Oseille des rochers

Oseille des rochers

Toponymie

|

Attestations anciennes[11].

|

Les toponymistes qui font dériver le nom de chèvre du celtique gabra ou du latin capra, aiment donner à ce type d'étymologie populaire le sens de lieu accessible aux seules chèvres mais cette explication étymologique reste discutée (grammatici certant)[12] - [13].

Son nom breton Beg Penn ar Roz signifie littéralement pointe du bout de la colline[14].

Histoire

Un cromlech situé près du cap de la Chèvre fut acheté en 1882 par le sénateur et historien Henri Martin[15].

Le cap de la Chèvre, en tant que pointe avancée sur l'Atlantique, est un lieu stratégique d'observation de la mer. Le site, isolé du reste de la population de Crozon, contrôle l'entrée de la baie de Douarnenez, et la présence militaire y est très ancienne. Un corps de garde et une batterie de canons y étaient implantés sous la Royauté.

Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, une imposante batterie d'artillerie côtière y a été construite, intégrée par la suite au Mur de l'Atlantique pendant l'occupation. Il en reste quelques traces, ainsi que des trous d'obus datant du baroud d'honneur du général allemand Erwin Rauch lors des violents combats de la bataille de Brest. Ce dernier, acculé au cap, a été fait prisonnier par l'US Army lors de la reddition des Allemands les 17 et 18 septembre 1944.

En 1971, un sémaphore moderne y a été reconstruit par la Marine nationale, le précédent ayant été détruit pendant les combats de 1944. Le sémaphore actuel assure une surveillance maritime et aérienne de la baie de Douarnenez. Cette baie est l'une des meilleures zones de mouillage pour les navires de commerce cherchant un refuge entre la Manche et le golfe de Gascogne. C'est également une baie très fréquentée par les navires de plaisance et de pêche.

Près du sémaphore, un Mémorial de l'Aéronautique Navale a été édifié dans un des 4 encuvements de la batterie côtière. Il est dédié aux 646 marins morts en service aérien commandé[16]. Une plaque commémorative en l'honneur de la 3e armée (USA) s'y trouve également[17].

Notes et références

- Carte géologique simplifiée de Crozon

- Noms bretons signifiant respectivement « près de la croix » et « vallée de Maël ».

- S. Durand et H. Lardeux, Bretagne, Masson, , p. 16.

- Claude Augris, Atlas thématique de l'environnement marin de la baie de Douarnenez (Finistère), Editions Quae, , p. 79.

- Claude Augris, Atlas thématique de l'environnement marin de la baie de Douarnenez (Finistère), Editions Quae, , p. 78.

- Muriel Vidal, Marie-Pierre Dabard, Rémy Gourvennec, Alain Le Hérissé, Alfredo Loi, Florentin Paris, Yves Plusquellec, Patrick R. Racheboeuf, « Le Paléozoïque de la presqu’île de Crozon, Massif armoricain (France) », Géologie de la France, no 1, , p. 32 (lire en ligne).

- Ces filons présentent une altération en boules. L’oxydation laisse apparaître des structures polygonales dans les boules.

- Jacques Garreau, « Inventaire des reliefs d'origine volcanique en Bretagne occidentale et septentrionale », Norois, vol. 77, no 1, , p. 16.

- Site Natura 2000 n°FR5300019 « Presqu'île de Crozon », p. 34-35

- Erwan Glémarec et al., « Les landes du Massif Armoricain. Approche phytosociologique et conservatoire », Les cahiers scientifiques et techniques du CBN Brest, no 2, , p. 1-278 (lire en ligne).

- « Résultats concernant « cap de la Chèvre » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- Yann Brékilien, Le breton, langue celtique, Nature et Bretagne, , p. 1976.

- Jean-Yves Le Moing, Noms de lieux de Bretagne, Bonneton, (lire en ligne), p. 119.

- Jean-Yves Le Moing, Noms de lieux de Bretagne, Bonneton, , p. 119-193.

- Journal La Presse du 15 octobre 1882, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k544200p/f2.image.r=Crozon?rk=1266100;4

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé v21 », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé v21 », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Claude Augris (dir.), Atlas thématique de l'environnement marin de la baie de Douarnenez (Finistère), IFREMER, Plouzané, 2005, 134 p. (ISBN 2-84433-139-4)