Pointe Saint-Mathieu

La pointe Saint-Mathieu (Beg Lokmazhe en breton[1]) est une pointe du Finistère située à proximité du Conquet sur le territoire de la commune de Plougonvelin. Elle est bordée de falaises avoisinant 20 mètres de hauteur.

| Pointe Saint-Mathieu / Beg Lokmazhe | |

La pointe Saint-Mathieu en 1873 (photo J. Duclos). | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Bretagne, Finistère |

| Coordonnées | 48° 19′ 48″ nord, 4° 46′ 24″ ouest |

| Mer | Mer d'Iroise |

Géographie

Situation

La pointe Saint-Mathieu, formée de falaises abruptes balayées par le vent et la mer, est un cap s'avançant dans l'océan Atlantique, en prolongement des falaises qui forment la limite nord de la rade de Brest et face à l'île de Béniguet, qui fait partie de l'archipel de Molène. Son contournement a toujours représenté un danger certain pour les navigateurs.

Jacques Cambry a décrit ainsi, avec quelque exagération, la pointe Saint-Mathieu :

« La côte de Saint-Mathieu n'est pas praticable ; l'ancienne abbaye de Saint-Mathieu (le promontoire de Gobée, de Ptolémée) domine sur des rochers très-élevés, creusés par d'immenses cavernes ; les terres qu'elles supportent ne tarderont pas à s'engloutir ; la tour, l'église, disparoîtront (...). L'Océan bat ces rivages avec tant de fureur, poussé par des vents de nord-ouest ; la puissance qui les frappe est si grande, que sans la chaîne d'îles et de rochers qui la protègent, cette masse énorme de granits qui forme un des bras de la rade de Brest, lui-même seroit peut-être englouti dans les flots[2]. »

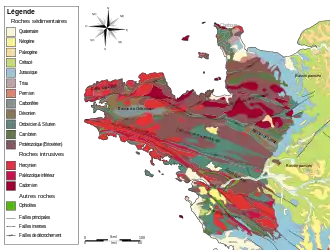

Cadre géologique

Géologiquement, la pointe est située à l'extrémité nord-ouest du Massif armoricain, dans le pays de Léon qui est une presqu'île massive, pénéplanée à l'altitude moyenne de 100 m[3]. Le domaine structural armoricain de la zone de Léon constitue un vaste antiforme métamorphique de 70 km sur 30 km orienté NE-SW, plongeant légèrement vers l'est[4] de 70 km sur 30 km orienté NE-SW, plongeant légèrement vers l'Est[5]. Il forme une vaste série d'un métamorphisme croissant depuis les zones externes (fossé de l'Élorn, bassin de Morlaix) où l'on observe essentiellement des schistes et quartzites, jusque vers le centre (région de Lesvenen) où l'on trouve des gneiss d'origine variable partiellement anatectiques, et au nord avec les migmatites de Plouguerneau (datées de 330 à 340 Ma), séparées de l'antiforme par la zone de cisaillement de Porspoder-Guissény, caractérisée par des mylonites et ultramylonites[6]. Cette série est interprétée comme un empilement de nappes déplacées du Sud vers le Nord dans les conditions ductiles de l'orogenèse varisque qui se termine par la formation de deux accidents crustaux majeurs qui décalent les granites carbonifères : le décrochement dextre nord-armoricain (faille de Molène – Moncontour) et le cisaillement senestre de Porspoder-Guissény (CPG)[7]. Les gneiss de Brest affleurent depuis la pointe de Saint-Mathieu à l'Ouest jusqu'à Guiclan à l'Est, soit sur environ 70 km de long. Face à la pointe, apparaît la chaussée des Pierres Noires, une succession de récifs granitiques et de hauts-fonds orientés d'Ouest en Est, au Sud de l'archipel de Molène[8]. Le même affleure au SE de la pointe, dans les récifs méridionaux des Rospects. Au niveau du GR34, le promeneur ne soupçonne pas l'existence, à ses pieds, de daviers, trous rectangulaires ou oblongs dans des dalles de gneiss placées en léger encorbellement sur la falaise : dans ces « gouges » se logeait une forte pièce en bois d'orme, support de poutres et d'une poulie utilisée pour la remontée du goémon depuis des grèves inaccessibles aux charrettes[9]. À l'est des Rospects, au niveau de la grève de Vaéré, plusieurs variétés de galets allochtones (dont des basaltes à olivine datés de 1 million d'années) peuvent être observés à marée basse. Il s'agit d'apports d'origine glacielle en provenance d’édifices volcaniques récents islandais[10] - [11].

Pétrologiquement, la pointe est formée d'orthogneiss très homogène à foliation serrée résultant du métamorphisme d'un granite plus ancien[12].

Le village

De nos jours, on ne compte que quelques maisons regroupées autour des ruines de l'abbaye, mais par le passé, Saint-Mathieu ne se limitait pas à l’abbaye et à ses dépendances. Très tôt, une bourgade s’est établie, attirée par la côte, ses possibilités commerciales, ses richesses de bris d’épave et par la présence du monastère.

L'abbé de Saint-Mathieu a beaucoup de privilèges : droit de cohue, droit de four à ban, droit de gerbe à la douzième, droit de mouture, droit de marché, droit de foire (Henri IV instituera, en 1602 cinq foires annuelles et un marché par semaine), droit de mesure du blé, droit de mesure du vin…

En 1157, Hervé de Léon lui accorde le droit de bris et d'épave sur les rivages de tous ses fiefs (en 1390 il est précisé qu'il peut se saisir du 1/10e de la coque, de la cargaison et du gréement du navire échoué). À ce droit de bris se joignait le droit de dépouilles qui a été confirmé en 1602 par des lettres patentes du roi. Il accordait ce droit aux religieux pour « tous ceux qui périssent en mer, et aux côtes de Saint-Mathieu, Plougonvelin et le Conquet ».

La trève puis paroisse de « Loc-Mazé Pen ar Bed » (ou « Saint-Mathieu Fin de Terre »)

« Loc-Mazé Pen ar Bed » fut une minuscule trève (« La ditte paroisse n'a dans toute sa longueur et largeur qu'environ un demi quart de lieu [sic], et dans tout ce terrain on ne compte en tout qu'environ vingt-cinq ménages qui forment le nombre d'environ cent communiants »[13]) dépendant de la paroisse de Plougonvelin et même un temps une paroisse indépendante.

La première chapelle construite, selon une source anonyme se trouvant dans les archives de l'abbaye, aurait été d'abord consacrée à Notre-Dame-du-Bout-du-Monde (Pen-ar-Bed en breton) avant d'être remplacée au VIIe siècle par l'église Notre-Dame-de-Grâce, qui était donc l'église paroissiale, laquelle aurait été reconstruite en style gothique au XIVe siècle (la ville avait alors 36 rues dont une "rue des Angevins" qui rappelle par son nom le tuffeau utilisé en partie pour sa construction et celle de l'église abbatiale. La paroisse avait un cimetière, redécouvert récemment. L'église paroissiale et la ville de Saint-Mathieu furent victimes de la razzia anglaise de 1558. L'église, redevenue simple chapelle en raison de la suppression de la paroisse, fut reconstruite en 1861, seul le portail de l'ancienne église étant conservé[14].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi cette paroisse en 1778 :

« Saint-Matthieu-de-Fine-Terre ; au bord de la mer ; à 15 lieues au sud-sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 52 lieues de Rennes et à 4 lieues de Brest, sa subdélégation et son ressort. On y compte 250 communiants[Note 1]. La cure est présentée par l'abbé de Saint-Matthieu. Le territoire, borné au sud et à l'ouest par la mer, est très exactement cultivé et très fertile. L'ancien port de Liogan, bâti en briques, et situé entre Saint-Matthieu et Le Conquet, n'est présentement qu'une petite rade foraine, et se nomme la rade de Liocam. La couleur de la terre, pleine de sable blanc et de talc [sic], est brillante et fort belle. L'abbaye de Saint-Matthieu, Ordre de Saint-Benoît, fait partie de cette paroisse. (...)[15]. »

Le Morel, recteur de la paroisse de Loc-Mazé Pen ar Bed, dans une lettre du adressée à l'évêque de Léon Jean-François de La Marche en réponse à son enquête sur la mendicité, écrit (l'orthographe de l'époque a été respectée) :

« Les habitants de la paroisse de Notre-Dame-de-Grâce de Saint-Mathieu (Fin de Terre) sont pauvres sans être mendiants quelque nombre d'enfants qu'ils ayent. Chaque famille vit du peu de terre qu'elle a à ferme. Les deux-tiers du terrain de la paroisse sont ensemencés en bled pour la subsistance des hommes. L'autre tiers est divisé en pâturages, choux, panais et autres nourritures pour les bestiaux, et souvent on est obligé de les laisser vaguer sur la côte quelque stérile qu'elle soit afin de pouvoir les rafraîchir et les conserver ; d'où il arrive que tous les ans, il en tombe plusieurs dans la grève qui périssent.

La fougère et les môtes [mottes d'herbes séchées] sont le chauffage ordinaire des habitants. La proximité de la mer ne souffre auqun arbre de quelque Espèce qu'il soit et lesdits habitants n'ont pas la faculté de se procurer du bois d'ailleurs.

[...]

Aucun des habitants n'est oisif : tous sont laboureurs, ou ils travaillent les terres qu'ils tiennent en ferme, ou ils vont en journée[16]. »

Le même curé précise ensuite que les parents tentent de placer leurs enfants dans le port de Brest comme mousses, charpentiers ou calafas (calfats) et qu'ils sont aussi secourus par les moines de l'abbaye toute proche :

« Les Religieux leurs [sic] donnent autant qu'ils peuvent de travail. Les vendredys de chaque semaine de l'année, ils distribuent aux pauvres au moins cent livres de pain, particulièrement depuis la Toussaint jusqu'au commencement de la récolte, mais cette distribution n'est presque profitable qu'aux habitants des paroisses circumvoisines, vu que les habitants de Saint-Mathieu ne s'y présentent qu'en très peu de nombre, étant occupés à leurs ouvrages[13]. »

Le curé décrit aussi la récolte du goémon par ses paroissiens :

« Le gouëmon fait l'engrais du païs. On n'a pas de connaissance que l'habitant de Saint-Mathieu ait eu le moindre différent à ce sujet. Il est seulement à remarquer qu'il coûte beaucoup à ramasser, en ce que la côte est toute hérissée de rochers et des plus escarpés dans les moindres endroits, elle peut avoir au petit moins 80 pieds de hauteur[13]. »

En , la nouvelle paroisse de Plougonvelin comprend Plougonvelin, Saint-Mathieu, Le Conquet et Trébabu ; l'église paroissiale de cette grande paroisse est l'ancienne chapelle Saint-Christophe, située au-dessus du port du Conquet, choisie car elle pouvait contenir 450 fidèles (elle a été démolie en 1830 car elle menaçait ruine). Jean-Pierre Le Corre[Note 2] est élu curé constitutionnel de la nouvelle paroisse[17].

En 1845, A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, écrivent :

« Saint-Mathieu de Fine-Terre est aujourd'hui dans la paroisse de Plougonvelen [ Plougonvelin ]. Cette ancienne paroisse était dédiée à saint Mathieu, apôtre et évangéliste, dit en breton saint Mazhé ou Mahé ; elle a tiré son nom français du breton Loc Mahé Pen-ar-Bed, dont il est la traduction littérale. Ce nom, latinisé dans le Moyen-Âge en de Fine-Postremo, a été altéré souvent et transformé en celui de "Saint-Mathieu-de-Fine-Posterne". (...)[18]. »

L'abbaye

La fondation d’une abbaye celtique primitive dès le VIe siècle par saint Tanguy reste hypothétique. Un récit légendaire lie cette fondation à la venue des reliques de saint Mathieu, qui auraient été ramenées d’Égypte par des marins bretons.

L'abbaye romane puis gothique est l’œuvre de moines bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur mais aussi de bienfaiteurs, en particulier des comtes de Léon et de la famille du Châtel de Trémazan.

De la fin du XIe siècle ou du début du XIIe siècle jusqu'à la Révolution française, des moines mènent dans l’abbaye une vie conventuelle selon la règle de saint Benoît. Dès le début l’abbaye est placée sous la protection de saint Mathieu, apôtre évangéliste. Son culte se développe, en particulier lorsque l’abbaye reçoit une partie du crâne du saint en 1206. Des pèlerins affluent, venant parfois de loin.

Abandonnée de nos jours, l'abbaye a été classée Monument historique dès 1867.

Les ruines de l'abbaye ont servi au tournage d'une série télévisée diffusée pendant l'été 2005 : Dolmen. Elle a aussi servi de point de départ pour tous les reportages de l'émission Thalassa pour la saison 2012-2013.

Entrée principale de la chapelle de la pointe Saint-Mathieu.

Entrée principale de la chapelle de la pointe Saint-Mathieu. Les ruines de l'abbaye.

Les ruines de l'abbaye. La chapelle de la pointe Saint-Mathieu.

La chapelle de la pointe Saint-Mathieu. le sémaphore, les ruines de l'abbaye et le phare.

le sémaphore, les ruines de l'abbaye et le phare..jpg.webp) Vue vers le nord-ouest.

Vue vers le nord-ouest. Notre-Dame-de-Grâce de Saint-Mathieu.

Notre-Dame-de-Grâce de Saint-Mathieu. Phare de Saint-Mathieu.

Phare de Saint-Mathieu. Pointe et phare de Saint-Mathieu.

Pointe et phare de Saint-Mathieu.

Le phare

La marine a entretenu, la nuit, depuis 1720, un fanal au haut du clocher de l'église abbatiale, pour diriger les navires.

La pointe comporte également un phare, construit en 1835, haut de 37 mètres et s'élevant à 56 mètres d'altitude. « C'est un phare à feu tournant, dont les éclipses se succèdent de demi-minute en demi-minute, et dont la portée s'étend jusqu'à 24 kilomètres », écrivait Pol Potier de Courcy en 1867[19]. Il se visite l'été. Il faut monter 163 marches pour accéder à la corniche.

Le sémaphore

Le premier sémaphore de la pointe a été construit en 1806, mais le sémaphore actuel a été érigé au plus près de la pointe en 1906, pour avoir une vue sur le chenal du Four comme sur l'entrée du Goulet de Brest. Progressivement amélioré au XXe siècle, il atteint aujourd'hui 39 mètres d'altitude.

Des logements pour les guetteurs y sont accolés.

Le sémaphore vu depuis le phare de la Pointe Saint-Mathieu.

Le sémaphore vu depuis le phare de la Pointe Saint-Mathieu.

Les anciennes batailles navales près de la pointe Saint-Mathieu

- La bataille navale de la Pointe Saint-Mathieu en juin 1403[20] opposa des Bretons aux Anglais dans le cadre de la guerre de Cent Ans : Jean de Penhoët, amiral de Bretagne et capitaine de Morlaix, en compagnie de Guillaume II du Chastel, battit les Anglais en juin « à la hauteur de Saint-Mahé (Pointe Saint-Mathieu) dans une grande bataille navale où l'ennemi perdit mille prisonniers, quarante navires et une carraque lourdement chargée[21].

- La bataille de Saint-Mathieu opposa le les troupes franco-bretonnes aux Anglais.

Le cénotaphe (mémorial aux marins morts pour la France)

Demandé par l'amiral Émile Guépratte, héros des Dardanelles et député du Finistère, et Georges Leygues après la Première Guerre mondiale, le Mémorial national des marins morts pour la France est construit à la suite de la loi du . La stèle réalisée par René Quillivic et inaugurée le représente une femme de marin, en coiffe de deuil, incarnation de la tristesse de la mère ou de la veuve du marin. Les bas-reliefs, présents sur les quatre faces du pylône, symbolisent les actions menées par les marins pour la défense de la patrie.

Depuis 2005, il est ouvert au public et présente une exposition permanente de photos de marins disparus (la 1 700ème photo de marin mort pour la France a été dévoilée dans le cénotaphe le [22]. Une sonorisation égrène le nom des navires naufragés, ainsi que la date, la position et les circonstances si elles sont connues.

Le mémorial est actuellement géré par l'association Aux Marins[23] dont la mission est "d'exprimer la reconnaissance du pays à tous ces marins qui se sont sacrifiés pour leur patrie (...) Marins de l’État, Marin de commerce, Marins de pêche, (...) Tous les marins morts pour la France ont leur place dans le cénotaphe"[24].

Un "chemin de mémoire" a été inauguré le : long d'environ 4 kilomètres, il forme autour de la Pointe Saint-Mathieu une boucle le long de laquelle des plaques commémoratives disposées sur des plaques de granite (11 stèles)[25] citent le nom et la date des bateaux français connus ayant coulé tout au long de notre histoire[26].

Le Mémorial des marins morts pour la France : vue extérieure d'ensemble.

Le Mémorial des marins morts pour la France : vue extérieure d'ensemble. Une des plaques commémoratives du « Chemin de mémoire » de la Pointe Saint-Mathieu portant le nom de bateaux français coulés tout au long de notre histoire (Association Aux Marins).

Une des plaques commémoratives du « Chemin de mémoire » de la Pointe Saint-Mathieu portant le nom de bateaux français coulés tout au long de notre histoire (Association Aux Marins). Une autre des plaques commémoratives du « Chemin de mémoire » de la Pointe Saint-Mathieu portant le nom de bateaux français coulés tout au long de notre histoire (Association Aux Marins).

Une autre des plaques commémoratives du « Chemin de mémoire » de la Pointe Saint-Mathieu portant le nom de bateaux français coulés tout au long de notre histoire (Association Aux Marins). Deux des plaques commémoratives du « Chemin de mémoire » de la Pointe Saint-Mathieu portant le nom de bateaux français coulés tout au long de notre histoire (Association Aux Marins).

Deux des plaques commémoratives du « Chemin de mémoire » de la Pointe Saint-Mathieu portant le nom de bateaux français coulés tout au long de notre histoire (Association Aux Marins).

Parmi les bateaux coulés au large de la pointe Saint-Mathieu :

- le croiseur cuirassé Kléber coula après avoir sauté sur une mine larguée par le sous-marin allemand UC-61 ; après une tentative de remorquage en vue de l'échouer dans les parages du Conquêt afin de sauver le bâtiment, il coule le au large de la Pointe Saint-Mathieu au sud de Basse Royale. Sa coque retournée et éventrée repose par presque 50 mètres de fond.

- le baliseur Émile-Allard[27], lancé au Havre en 1933 et basé à Dunkerque ; utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale à Brest par la Kriegsmarine, il fut attaqué par cinq chasseurs-bombardiers de la Royal Air Force et touché par deux bombes qui provoquèrent un incendie à bord. Le bateau finit par couler au sud de la Pointe Saint-Mathieu ; le bombardement du navire fit trois morts, le reste de l'équipage étant sauvé par un bateau allemand[28].

Photosphère sur la Pointe St Mathieu

L'association la « Maison du Libre » a développé un système de prise de vue panoramique et l'outil de visite virtuelle en ligne sous le nom du projet Open Path View[29].

Citations

« Rien de sinistre et formidable comme cette côte de Brest; c'est la limite extrême, la pointe, la proue de l'ancien monde. Là, les deux ennemis sont en face : la terre et la mer, l'homme et la nature. Il faut la voir quand elle s'émeut, la furieuse, quelles monstrueuses vagues elle entasse à la pointe Saint-Mathieu, à cinquante, à soixante, à quatre-vingts pieds ; l'écume vole jusqu'à l'église où les mères et les sœurs sont en prières. Et même dans les moments de trêve, quand l'océan se tait, qui a parcouru cette côte funèbre sans dire ou sentir en soi : Tristis usque ad mortem ! »

— Jules Michelet, Histoire de France, 1861, Chamerot, Paris (tome II, pages 10-11)

Dans un de ses disques (Breton quand même, 1995), Maxime Piolot a intitulé une chanson du nom de la pointe (La Pointe Saint-Mathieu)[30].

Notes et références

Notes

- Personnes en âge de communier.

- Jean-Pierre Le Corre, né le à Landerneau, paroisse Saint-Thomas, décédé le à Logonna-Daoulas.

Références

- Office public de la langue bretonne

- Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et 1795, Tome second, pages 80-81, librairie du Cercle social, Paris, 1798

- Hubert Lardeux et Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 58.

- Coupe du domaine du Léon. D'après (en) Ballève et al., « Palaeozoic history of the Armorican Massif : Model for tectonic evolution of the suture zones », Compte Rendus Geoscience, vol. 341, nos 2-3, , p. 174-201.

- Bruno Cabanis, Découverte géologique de la Bretagne, Cid éditions, , p. 84

- P. Rétif, « Sortie géologique dans le Léon animée par Michel Ballèvre », sur Société géologique et minéralogique de Bretagne, .

- Eric Marcoux, Alain Cocherie, Gilles Ruffet, Jean-René Darboux, Catherine Guerrot, « Géochronologie revisitée du dôme du Léon (Massif armoricain, France) », Géologie de la France, no 1, , p. 19-20 (lire en ligne).

- Hubert Lardeux et Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 60.

- « Les davieds du littoral », sur patrimoine-iroise.fr (consulté le ).

- Hubert Lardeux et Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 61.

- Bernard Hallégouët et Brigitte Van Vliet-Lanoë, « Héritages glaciels sur les côtes du massif Armoricain, France », Géographie physique et Quaternaire, vol. 43, no 2, , p. 223-232 (DOI 10.7202/032771ar).

- Bruno Cabanis, Découverte géologique de la Bretagne, Cid éditions, , p. 54.

- Antoine Favé, Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIe et XVIIIe siècles), "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f163.image

- « Chapelle Notre Dame de Grâce - Association PHASE », sur phase-iroise.fr (consulté le ).

- (en) « Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne : Ogée, Jean, 1728-1789 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive », sur Internet Archive (consulté le ).

- Antoine Favé, Les faucheurs de la mer en Léon (récolte du goémon aux XVIIème et XVIIIème siècles), "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f162.image

- « La constitution civile du clergé », sur phase-iroise.fr (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1845, consultable https://books.google.fr/books?id=9o8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjOo-Dmq6TjAhUMzIUKHaYaD34Q6AEIMzAC#v=onepage&q=Saint-Mathieu&f=false

- Félix Benoist et divers auteurs, "La Bretagne contemporaine", tome "Finistère", 1867.

- Bataille navale de la Pointe Saint-Mathieu sur skoluhelarvro.org

- « skoluhelarvro.bzh/bases/batail… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- assauxmarins-communications, « DÉVOILEMENT DE LA 1700ème PHOTOGRAPHIE AU CÉNOTAPHE - 7 DÉCEMBRE 2017 », sur Amedenosmarins.fr, Le blog de l'association Aux Marins, (consulté le ).

- « Association Aux Marins », sur memorial-national-des-marins.fr (consulté le ).

- Discours de l’officier général de la marine (2S) Pierre LEAUSTIC, président de l’association, le lors de l’inauguration du cénotaphe.

- « Pierres levées pour les bateaux disparus », sur memorial-national-des-marins.fr (consulté le ).

- « Inauguration du "chemin de mémoire" à la Pointe Saint Mathieu » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- « Emile Allard », sur memorial-national-des-marins.fr (consulté le ).

- Bruno Jonin et Paul Marc, "Mémoires englouties. Plongées. Histoires sur les épaves du Finistère", ASEB éditions, 1995, (ISBN 2-9508434-0-9)

- http://www.wiki-brest.net/index.php/Pointe_Saint-Mathieu

- Paroles de La Pointe Saint-Mathieu

Voir aussi

Bibliographie

- Louis Caradec, Saint-Mathieu, la proue de l'Ancien Monde en Pays d'Iroise, éditions Alan Sutton, , 177 p.