Kerlaz

Kerlaz [kɛʁlaz] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Kerlaz | |

La mairie. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Douarnenez Communauté |

| Maire Mandat |

Marie-Thérèse Hernandez 2020-2026 |

| Code postal | 29100 |

| Code commune | 29090 |

| Démographie | |

| Gentilé | Kerlaziens |

| Population municipale |

784 hab. (2020 |

| Densité | 69 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 05′ 34″ nord, 4° 16′ 21″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 137 m |

| Superficie | 11,445 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Douarnenez |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.kerlaz.bzh |

Géographie

Situation

|

La commune fait partie traditionnellement du Pays Glazik et se situe au fond de la baie de Douarnenez dont elle possède un tronçon de littoral formant des falaises, constituées essentiellement de schistes avec des intercalations gréseuses datant du briovérien, élevées d'une vingtaine de mètres allant de la plage du Ris (du Ry) et la pointe de Kastell ar Bardeg à la pointe de Menez an Aod (visibles de la plage située à leur pied, mais qui découvre seulement à marée basse) et possède la grande plage de Trezmalaouen (juste au sud de pointe de Beg ar Garreg qui fait partie de la commune de Plonévez-Porzay). Son littoral est longé par le sentier de grande randonnée GR 34.

Les plages de Trezmalaouen (en Kerlaz) et de Kervel (en Plonévez-Porzay) vues depuis la pointe de Menez an Aod (en Kerlaz).

Les plages de Trezmalaouen (en Kerlaz) et de Kervel (en Plonévez-Porzay) vues depuis la pointe de Menez an Aod (en Kerlaz). La plage de Trezmalaouen vue des falaises situées à son sud.

La plage de Trezmalaouen vue des falaises situées à son sud. La plage de Trezmalaouen vue du sud à marée basse.

La plage de Trezmalaouen vue du sud à marée basse. Algues vertes sur la plage de Trezmalaouen en période estivale.

Algues vertes sur la plage de Trezmalaouen en période estivale.

Une épave gît au large de la plage de Trezmalaouen, découvrant parfois à marée basse ; elle a été étudiée en 1995 afin d'être datée par dendrochronologie[1] et daterait du début du XVIe siècle[2].

Falaise au sud de la plage de Tresmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 1.

Falaise au sud de la plage de Tresmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 1. Falaise au sud de la plage de Trezmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 2.

Falaise au sud de la plage de Trezmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 2. Falaise au sud de la plage de Trezmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 3.

Falaise au sud de la plage de Trezmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 3. Falaise au sud de la plage de Trezmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 4.

Falaise au sud de la plage de Trezmalaouen vue de la plage découvrant à marée basse 4. Grotte dans une falaise près de la plage de Trezmalaouen.

Grotte dans une falaise près de la plage de Trezmalaouen. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 1.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 1. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 2.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 2. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 3.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 3. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 4.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 4. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 5.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 5. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 6.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 6. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 7.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 7. Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 8.

Les falaises entre la plage du Ris et celle de Trezmalaouen (vues de la plage découvrant seulement à marée basse) 8.

La vallée du Névet, un petit fleuve côtier qui se jette dans la baie de Douarnenez au niveau de la plage du Ris, limite au sud le finage communal, séparant Kerlaz du Juch et de Douarnenez ; un autre petit fleuve côtier, le Douric-ar-Briant sert de limite nord à la commune, la séparant de Plonévez-Porzay. Une partie du Bois du Névet appartient à la commune de Kerlaz et la sépare à l'est de Locronan.

La plage du Ris (en Douarnenez) et la pointe de Kastell ar Bardeg (en Kerlaz) au fond de la baie de Douarnenez.

La plage du Ris (en Douarnenez) et la pointe de Kastell ar Bardeg (en Kerlaz) au fond de la baie de Douarnenez. La plage du Ris et la pointe de Kastell ar Bardeg ; au second plan, la plage de Sainte-Anne-la-Palud et à l'arrière-plan le Ménez Hom.

La plage du Ris et la pointe de Kastell ar Bardeg ; au second plan, la plage de Sainte-Anne-la-Palud et à l'arrière-plan le Ménez Hom. Stang ar Bleiz ("L'étang du loup") dans le Bois de Névet.

Stang ar Bleiz ("L'étang du loup") dans le Bois de Névet. Un sentier forestier dans le Bois du Névet.

Un sentier forestier dans le Bois du Névet.

Relief

Le territoire communal est très vallonné, l'altitude allant de 0 mètres au niveau de la mer sur le littoral à 130 mètres à l'est dans le Bois de Névet, au niveau de la limite communale avec Locronan. Le bourg occupe le rebord d'un plateau, à environ 2 km de la mer, vers 77 mètres d'altitude.

|

Transports

Kerlaz est traversé par la route départementale 7 allant de Châteaulin à Douarnenez via Locronan. La commune n'est desservie par aucune voie ferrée, les gares les plus proches de Kerlaz sont celles de Quimper (17 kilomètres) et Châteaulin (18 kilomètres). L'aéroport le plus proche est celui de Quimper-Bretagne.

En 1905, un projet de voie ferrée allant de Châteaulin à Douarnenez, qui aurait desservi Kerlaz, fut étudié, mais la ligne ne fut pas construite[3].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967[10] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[11] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[12], à 11,8 °C pour 1981-2010[13], puis à 12 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Kerlaz est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[18] - [19].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[20]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[21] - [22].

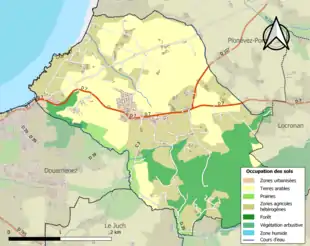

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (72,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (74,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (39,7 %), zones agricoles hétérogènes (29,7 %), forêts (24,1 %), zones urbanisées (3,2 %), prairies (3 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,1 %), zones humides côtières (0,1 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[24].

Histoire

Étymologie et origines

Kerlaz est une ancienne trève de Plonévez-Porzay (étymologiquement en breton ploue nouvelle, "paroisse nouvelle" en français), elle-même paroisse issue de la grande paroisse de l'Armorique primitive de Ploéven (étymologiquement en breton ploue d'Even, "paroisse d'Even" en français) qui ne devint paroisse qu'en 1874 et commune en 1932[25].

Le nom "Kerlaz" provient de ker, signifiant en breton "lieu habité" et de "Laz", qui est aussi le nom de la commune de Laz (Finistère). Le nom "Laz" provient probablement du vieux celte "lath " (signifiant "lieu élevé")[26]. Une autre hypothèse indique que le nom "Laz" proviendrait du gallois "ladd" (le double "d" se prononce "z" en gallois), signifiant "meurtre" ; ce nom s'expliquerait par le fait qu'autrefois cette région très forestière était dangereuse pour les voyageurs et que de nombreux meurtres s'y commettaient, sans parler des nombreux loups qui infestaient la région. Le nom s'est aussi écrit "Las" au XVIIIe siècle[27].

Kerlaz se serait appelé autrefois "Trefriaud" ou "Treffri", et son nom aurait été changé en "village du meurtre", traduction littérale de Kerlaz en breton (en 1518, son église est dénommée Capella Oppidi occisionis dans une délibération du général[28] de Plonévez-Porzay) à la suite soit du meurtre d'agents seigneuriaux venus lever des subsides, soit à la suite d'une rixe qui aurait opposé des jeunes gens de Kerlaz à ceux d'une paroisse voisine car les deux hypothèses existent[25].

Préhistoire

Une tombe de l'âge du bronze a été trouvée près du manoir de Coz-Castel dans le Bois de Névet. « Cette sépulture, enfouie et non surélevée, était protégée par une grosse pierre de 2,90 × 1,60 mètres, reposant sur des murets en pierre sèche. Elle recouvrait une petite urne en terre cuite munie d'une anse et contenant des cendres. À 25 mètres de là, une autre sépulture à coffre ne contenait que de la cendre reposant sur une couche de sable »[29].

Antiquité

Des substructions gallo-romaines ont été identifiées à plusieurs endroits le long du littoral, notamment au niveau des plages du Ris et de Trezmalaouen. Le tracé d'une voie romaine venant du bourg actuel de Plonévez-Porzay, passant près du manoir de Moëllien, puis par le hameau de Kerstrat, avant d'aboutir à la plage du Ris a été retrouvé[30].

Moyen Âge et Temps modernes

La famille de Névet vint, au XVe siècle, habiter le château de Lézargant, alors en Plonévez-Porzay, désormais en Kerlaz. Ce château a totalement disparu, des vestiges souterrains ont toutefois été découverts à la fin du XIXe siècle, portant des marques de tâcherons[31].

Plusieurs familles seigneuriales ont habité successivement le manoir de Lezarscoët : initialement la famille Lezarscoët, puis la famille de Langéouëz, celle de Guengat, celle de Kergorlay de Cleuzdon, celle du Cleuz du Gage et enfin, au XVIIIe siècle, celles de Roquefeuil et de Quemper de Lanascol, le plus souvent en raison du mariage des héritières[32]. Le dernier seigneur de Lezarscoët ayant émigré en Angleterre lors de la Révolution française, ses biens furent vendus comme bien national. Le manoir de Lezarscoët a de nos jours totalement disparu[33].

La seigneurie du Vieux-Châtel (ou Coz-Castel) et Coëtanezre (Coëtanezre est en Ploaré) appartint depuis le Xe siècle ou le XIe siècle à la famille éponyme ; le plus connu de ses membres fut Guy du Vieux-Chastel, décédé en 1266 ou 1267, connu aussi sous le nom de Guy de Plounévez, évêque de Cornouaille[34]. Cette famille fut fondue par mariage dans celle de Quélen à la fin du XIVe siècle par le mariage d'Aliette du Vieux-Châtel avec Éon de Quélen. La famille de Quélen était présente aux réformations et montres de l'évêché de Cornouaille entre 1427 et 1543 (y représentant les paroisses de Duault et Plonévez-Porzay), et fut reconnue en 1669 d'ancienne extraction chevaleresque ; en 1512 un sieur de Quélen est attesté comme baron et seigneur de Locquenvel en Duault, du Vieux-Châtel en Plonévez-Porzay, etc[35]. Cette seigneurie passa ensuite aux mains de la famille de Lannion, puis dans celles de la famille de Pontcallec en raison du mariage en 1649 de Renée-Françoise de Lannion avec Alain de Guer, marquis de Pontcallec, puis dans celles des Le Seneschal de Carcado[36] et enfin, toujours par mariage dans celles de Guy-Marie de Lopriac (121-1764), baron du Vieux-Châtel[37], lequel vendit la terre et la seigneurie à Charles-Marc Halna (1691-1755) en 1740, lequel fut seigneur du Fretay, chevalier, baron du Vieux-Châtel et de Coëtanezre, de même que son fils Jacques François Halna du Fretay (1735-1805)[38] La tradition rapporte que ce château fut saccagé et brûlé à une date inconnue, quelques ruines en subsistent[39]. En 1832 Marie Fidèle Halna du Fretay (1771-1848) fit construire un nouveau château, agrandi en 1884 par Maurice Halna du Fretay (1835-1901)[37].

Un arrêt de la chambre de réformation de la noblesse de Bretagne confirma le les titres de noblesse de la famille Salaun de Lesguen, qualifiés de sieurs (seigneurs) de Kermoal [en Ploujean], Kerchoadon[en Plonévez-du-Faou], de la Roche, de Kerlaz, de Lesguen, etc.[40], citant ses ancêtres :

- Jean Salaun, époux de Jeanne de Garzpern (Garzpen ou Garspern était une des seigneuries de Plougonven)

- François Salaun, époux de Françoise L'Honoré (mariés le )

En 1658, le père Julien Maunoir prêcha une mission à Kerlaz[42].

Kerlaz était une trève dépendant de la paroisse de Plonévez-Porzay ; un curé y résidait en permanence, disposant de toutes les fonctions pastorales, mais sous la direction du recteur de Plonévez-Porzay[39].

En 1758, 59 kerlaziens meurent du typhus, surnommé alors "maladie de Brest"[43].

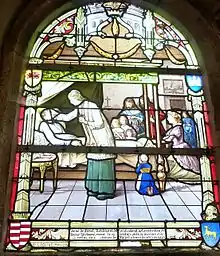

Révolution française

Ignace Le Garrec, né le à Kerzoualen en Plonévez-Porzay, vicaire à Kerlaz, fut prêtre insermenté en 1791, refusant de prêter serment à la Constitution civile du clergé, emprisonné en 1793 et déporté sur les pontons de Rochefort[44]. Il devint par la suite recteur de Ploéven en 1803 et mourut en 1814[45]. Un vitrail de l'église paroissiale Saint-Germain de Kerlaz les représente, ainsi que le Père Maximin (Corentin L'Helgouarc'h[46]) et les abbés Charles Le Gac[47] et Alain Le Floc'h[48] refusant de prêter serment à la Constitution civile du clergé[49].

La loi du porte création de la nouvelle paroisse de Plounévez [Plonévez-Porzay], dont les limites sont modifiées par rapport à l'ancienne, mais « qui conservera comme succursale Kerlaz »[50].

Le XIXe siècle

Kerlaz est érigée en paroisse indépendante en 1874.

Anatole Le Braz dépeint ainsi le costume traditionnel des hommes de la région de Plogonnec et Kerlaz :

« [La ceinture] est en train de disparaître (...) avec les larges braies en toile de chanvre plissée qu'elle avait pour fonction de retenir à la taille. Ces braies, d'un caractère étrangement archaïque, qu'enserraient sur le mollet des guêtres de bure, évasées par en bas et cousues aux boutonnières, on pouvait, il y a quelques années encore, les voir porter à des vieillards de Plogonnec ou de Quéménéven, que cet accoutrement singulier, joint à leurs grandes faces osseuses et à leurs longs cheveux pendants, eût fait prendre pour des survivants attardés de la Gallia braccata[51]. Mais, plus que leurs grègues barbares, ce qui achevait de leur donner un air d'Osismes, échappés du temps de Vercingétorix, c'était l'antique ceinture, d'une ampleur de baudrier, qui leur barrait le ventre de son épaisse bande de cuir brut, découpée, eût-on dit, dans une peau d'aurochs, et terminée aux deux bouts par des plaques de cuivre ciselé dont l'une, en forme de cœur, s'emboîtait dans l'autre, en forme de boucle. On la concevait très bien garnie de tout un appareil de guerre des âges préhistoriques, glaive écourté, coutelas emmanché dans de la corne de cerf, hachette à double tranchant. Les artisans à qui on la commandait étaient de simples bourreliers de village. J'ai connu à Kerlaz, au pied de la montagne de Locronan, un des curieux représentants de cette corporation désuète : il se faisait un point d'honneur d'avoir confectionné dans sa vie autant de buffleteries[52] pour homme que de colliers pour chevaux. (...)[53] »

Les conditions sanitaires étaient très médiocres. Henri Monod, dans son rapport sur l'épidémie de choléra de 1885-1886, qui sévit notamment à Douarnenez, écrit : « Au bourg de Kerlaz, il n'y a point de fontaine ; mais il y a de bons puits dont l'eau est excellente au dire des habitants. (...) À Kerlaz, les gens sont obligés d'aller laver leur linge au lavoir de Saint-Germain situé à environ 800 mètres du bourg et dont l'eau sert ensuite à irriguer les prairies en dessous »[54].

Le pardon de Kerlaz

Le pardon était très fréquenté au début du XXe siècle, si l'on en croit cet extrait d'un article publié par le journal L'Ouest-Éclair en 1907 :

« Kerlaz (...) fut envahi par les habitants de Douarnenez, qui y affluèrent, parce que le petit bourg n'est pas très éloigné de la ville et aussi parce que la grand'route qui y conduit est vraiment très pittoresque. (...) Encore quelques pas, et voilà Kerlaz, déjà plein d'animation, où les habits de fête resplendissent sous l'effet du soleil. Il faut trouver le cimetière et frôler les tombes pour arriver à la vieille église où les offices sont déjà commencés ; impossible d'y pénétrer avant le départ de la procession. Après vêpres, la foule s'écoule lentement et redescend vers le Ris ; on croit avoir à ses pieds un long serpent aux mille couleurs qui s'achemine doucement vers Douarnenez[55]. »

La colonie de vacances de Ker Trez Malaouen (Trezmalaouen) et sa chapelle sont fondées en 1908 par l'abbé Julien Bernard[Note 7] et appartenait à l'association "Championnet du Ker Trez Malaouen" qui avait aussi ouvert le préventorium de La Clarté, également en Kerlaz.

Kerlaz : l'ancienne colonie de vacances de Ker Trez Malaouen (Trezmalaouen) et sa chapelle.

Kerlaz : l'ancienne colonie de vacances de Ker Trez Malaouen (Trezmalaouen) et sa chapelle. Le calvaire commémoratif de Trezmalaouen à la pointe de Beg ar Garreg (en Plonévez-Porzay) 1.

Le calvaire commémoratif de Trezmalaouen à la pointe de Beg ar Garreg (en Plonévez-Porzay) 1. Le calvaire commémoratif de Trezmalaouen à la pointe de Beg ar Garreg (en Plonévez-Porzay) 2.

Le calvaire commémoratif de Trezmalaouen à la pointe de Beg ar Garreg (en Plonévez-Porzay) 2.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Kerlaz porte les noms de 50 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux, trois au moins (Corentin Douerin, Corentin Lelgoualc'h, Jean Marchadour) sont morts sur le front belge dès 1914 dont les deux derniers cités à Rossignol, deux dans les Balkans lors de l'expédition de Salonique (Joseph Kernaleguen en Serbie, Pierre Gonidec en Bulgarie), un au moins (Jean Mocaer[56]) est un marin disparu en mer ; la plupart des autres sont morts sur le sol français : parmi eux René Halna du Fretay (il vivait avant la guerre au Vieux-Châtel en Kerlaz), sous-lieutenant au 265e régiment d'artillerie, mort des suites de ses blessures le à Litz (Oise), chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la Croix de guerre [57]. Mais la plaque commémorative apposée dans le porche de l'église paroissiale Saint-Germain ne porte que 37 noms, pas tous identiques d'ailleurs à ceux du monument aux morts[58].

Les vitraux de l'église paroissiale, réalisés par le maître-verrier Gabriel Léglise ont été inaugurés le , soit presque trois mois avant l'armistice en présence de Mgr Duparc, évêque de Quimper. L'un des vitraux, situé derrière le maître-autel, est un vitrail patriotique : son médaillon représente une religieuse en cornette donnant l'extrême-onction à un soldat à l'agonie[59].

L'Entre-deux-guerres

Un accident d'un autocar de Douarnenez survenu à Kerlaz en fit 15 blessés[60].

La loi du , signée par le Président de la République Paul Doumer, crée la commune de Kerlaz par scission de celle de Plonévez-Porzay ; elle précise que la séparation entre les deux communes sera constituée par le ruisseau Douric-ar-Briant[61]. Kerlaz est l'avant-dernière commune du Finistère à obtenir son indépendance communale, la dernière étant Brignogan en 1934.

La Seconde Guerre mondiale

Trois résistants, arrêtés le à Kerlaz par des soldats de la division Ramcke, alors stationnés au préventorium de La Clarté en Kerlaz, condamnés à mort par le tribunal militaire allemand de Landerneau, ont été fusillés le à La Roche-Maurice : deux étaient originaires de Kerlaz : Joseph Boulic[62], Joseph Brouquel[63] et le troisième était Alain Strullu[64]. Pour cette raison, la place centrale de Kerlaz s'appelle "Place des Résistants".

L'après Seconde Guerre mondiale

Depuis 1967 l'institut médico-éducatif "La Clarté" accueille des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle dans le domaine du Vieux-Châtel, succédant à un préventorium implanté au même endroit depuis l'Entre-deux-guerres[65].

Pierre Jaïn a été maire pendant 25 ans entre 1983 et 2008 (il avait été adjoint au maire entre 1977 et 1983). Pendant ses mandats, l'ancien presbytère est transformé en mairie, la place située devant étant réaménagée ; le monument aux morts est déplacé ; le terrain de football est réhabilité et une station d'épuration construite[66].

Le XXIe siècle

Un site de stockage de déchets inertes a été ouvert en décembre 2021 par l'entreprise "Guenneau TP" dans l'ancienne carrière du Merdy : 2 400 tonnes d'amiante et 10 000 tonnes de déchets inertes y seront accueillies chaque année[67]. Cette ouverture a suscité de nombreuses oppositions (avis défavorable de la municipalité et opposition de riverains)[68].

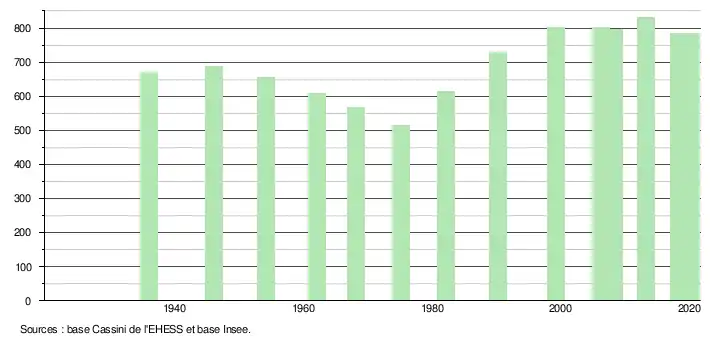

Démographie

Politique et administration

Liste des maires

Monuments et sites

- L'église paroissiale Saint-Germain date des XVIe et XVIIe siècles. En forme de croix latine, elle est classée par les Monuments historiques, ainsi que son enclos paroissial, qui comprend une porte triomphale datant de 1558, un calvaire datant de 1522 et un ossuaire. Le porche sud date de 1572. Dans le chœur de l'église sont exposées les statues en pierre de Notre-Dame de Tréguron (la chapelle de Notre-Dame de Tréguron se trouve à Gouézec[71]), une Vierge allaitante, et de saint Germain d'Auxerre, patron de la paroisse ainsi que plusieurs statues en bois polychrome. Ses vitraux, commandés par le Révérend-Père Henri Le Floch[72] originaire de la paroisse, spiritain et alors supérieur du séminaire français de Rome, ont été réalisés en 1917-1918 par le peintre-verrier Gabriel Léglise[73]. L'un d'entre eux évoque la légende de la ville d’Ys, plusieurs autres évoquant l'histoire de la paroisse et la vie de saint Even[74].

La porte triomphale de l'enclos paroissial.

La porte triomphale de l'enclos paroissial. Enclos paroissial de l'église Saint-Germain : le calvaire du cimetière, vue d'ensemble.

Enclos paroissial de l'église Saint-Germain : le calvaire du cimetière, vue d'ensemble._%C3%89glise_05.JPG.webp) Enclos paroissial de l'église Saint-Germain : croix de cimetière et Christ en croix.

Enclos paroissial de l'église Saint-Germain : croix de cimetière et Christ en croix._%C3%89glise_06.JPG.webp) Enclos paroissial de l'église Saint-Germain : croix de cimetière et Vierge à l'Enfant.

Enclos paroissial de l'église Saint-Germain : croix de cimetière et Vierge à l'Enfant.

L'église paroissiale Saint-Germain : vue méridionale.

L'église paroissiale Saint-Germain : vue méridionale. L'église paroissiale Saint-Germain : le clocher et le porche sud.

L'église paroissiale Saint-Germain : le clocher et le porche sud. L'église paroissiale Saint-Germain : le clocher.

L'église paroissiale Saint-Germain : le clocher._%C3%89glise_02.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Germain : le chevet.

L'église paroissiale Saint-Germain : le chevet._%C3%89glise_03.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Germain : intérieur du porche sud.

L'église paroissiale Saint-Germain : intérieur du porche sud._%C3%89glise_04.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Germain : inscription à l'intérieur du porche sud.

L'église paroissiale Saint-Germain : inscription à l'intérieur du porche sud.

L'église paroissiale Saint-Germain : vue intérieure d'ensemble.

L'église paroissiale Saint-Germain : vue intérieure d'ensemble. L'église paroissiale Saint-Germain : détail d'une sablière.

L'église paroissiale Saint-Germain : détail d'une sablière. L'église paroissiale Saint-Germain : statue de saint Germain.

L'église paroissiale Saint-Germain : statue de saint Germain. L'église paroissiale Saint-Germain : statue de saint Even.

L'église paroissiale Saint-Germain : statue de saint Even. L'église paroissiale Saint-Germain : Ecce Homo datant de 1569.

L'église paroissiale Saint-Germain : Ecce Homo datant de 1569. L'église paroissiale Saint-Germain : les fonts baptismaux.

L'église paroissiale Saint-Germain : les fonts baptismaux.

L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail (maîtresse-vitre) de Gabriel Léglise représentant la Passion du Christ.

L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail (maîtresse-vitre) de Gabriel Léglise représentant la Passion du Christ. Vitrail représentant « Saint Guénolé, abbé de Landévennec, sauvant le roi Gradlon lors de la submersion de la ville d'Ys ».

Vitrail représentant « Saint Guénolé, abbé de Landévennec, sauvant le roi Gradlon lors de la submersion de la ville d'Ys ». Vitrail de Gabriel Léglise représentant la mort de René II de Névet le .

Vitrail de Gabriel Léglise représentant la mort de René II de Névet le . L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail de Gabriel Léglise représentant la vie légendaire de saint Even.

L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail de Gabriel Léglise représentant la vie légendaire de saint Even. L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail de Gabriel Léglise représentant « saint Hervé bénissant les fidèles ».

L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail de Gabriel Léglise représentant « saint Hervé bénissant les fidèles ». L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail de Gabriel Léglise représentant l'arrestation d'Ignace Le Garrec, Maximin L'Helgouarc'h, Charles Le Gac et Alain Le Floc'h en 1793.

L'église paroissiale Saint-Germain : vitrail de Gabriel Léglise représentant l'arrestation d'Ignace Le Garrec, Maximin L'Helgouarc'h, Charles Le Gac et Alain Le Floc'h en 1793.

Jean-Marie Abgrall l'a décrite en ces termes :

« Elle est toute modeste cette église de village, dédiée à saint Germain d'Auxerre, et cependant elle a un petit air pimpant avec son clocher gothique, accompagné de deux tourelles aux pyramides aiguës, avec son joli porche gothique et l'ossuaire qui l'avoisine, sans compter le petit arc de triomphe, daté de 1558, qui forme l'entrée du cimetière. Le clocher porte la date de 1660, , la tourelle sud celle de 1671. À l'intérieur du porche, on lit en lettres gothiques le nom de Philibert. Sur le socle de l'Ecce Homo, dans le transept sud, est la date de 1569 ; aux fonts baptismaux, 1567 ; sur la croix du cimetière : Hierosiem. Le Carof. 1645[75]. »

En 1857, Édouard Vallin avait visité Kerlaz et précisait alors que la porte de l'église portait l'inscription « J. Lucas, 1630 » et que le calvaire du cimetière en portait une autre « Hierosme Le Caro fecit 1641 »[76]. Il évoque aussi « un puits curieux » qui porte la date de 1739[77].

- La fontaine Saint-Germain et son ancien lavoir :

Kerlaz : la fontaine Saint-Germain, vue d'ensemble du site.

Kerlaz : la fontaine Saint-Germain, vue d'ensemble du site. Kerlaz : la fontaine Saint-Germain et, au premier plan, l'ancien lavoir.

Kerlaz : la fontaine Saint-Germain et, au premier plan, l'ancien lavoir. Kerlaz : la fontaine Saint-Germain vue de près.

Kerlaz : la fontaine Saint-Germain vue de près.

- La pointe de Menez an Aod (juste au sud de la plage de Trezmalaouen) est désormais un site naturel protégé, propriété du département du Finistère.

Personnalités liées à la commune

- Le baron Maurice Halna du Fretay (1835-1901), propriétaire du Vieux Chatel en Kerlaz, président de la Société archéologique du Finistère.

- Mercédès Le Fer de la Motte (née en 1862, décédée le ), fille d'un officier de marine breton, Charles Le Fer de la Motte, et d'une aristocrate chilienne, Juana-de-Dios-Natalia Valdivieso y Balmaceda, œuvra dans des organisations charitables d'abord religieuses (en religion, elle porte le nom de Mère Marie-Mercédès de la Résurrection et fut prieure de l'Oratoire de Saint-Philippe-Néri à Paris[78]), prenant en 1898 la direction de l'« Œuvre sociale de Popincourt », puis laïcise celle-ci et crée l'association « La maison sociale »[79] qu'elle dirige jusqu'en 1909, année où elle se heurte à Marie-Jeanne Bassot. Elle se retire alors au manoir du Ris où elle continue une œuvre sociale. Elle décède en 1933 lors d'un séjour à Levallois-Perret, mais est inhumée à Kerlaz[80].

- Abbé Germain Horellou, auteur de cantiques, chansons, poésies, romans feuilleton et batteur dans un groupe de rock chrétien, né à Kerlaz.

- René Billon, footballeur, né en 1931 à Kerlaz.

- Pierre Jaïn, sculpteur breton d'art brut.

Tableaux représentant Kerlaz

- Évariste-Vital Luminais : Le pâtre de Kerlaz (1852, musée des Beaux-Arts de Quimper).

- Jules Breton : Le bedeau de Kerlaz [Le père Lelgonach (en fait L'Helgouac'h), bedeau de Kerlaz[81]] (1868, musée des Beaux-Arts de Quimper).

Évariste-Vital Luminais : Le pâtre de Kerlaz (1852, musée des Beaux-Arts de Quimper).

Évariste-Vital Luminais : Le pâtre de Kerlaz (1852, musée des Beaux-Arts de Quimper). Jules Breton : Le bedeau de Kerlaz (huile sur toile, 1868, musée des beaux-arts de Quimper).

Jules Breton : Le bedeau de Kerlaz (huile sur toile, 1868, musée des beaux-arts de Quimper).

Chansons et poèmes

- Une gwerz intitulée Le retour d'Angleterre, qui parle d'Alain Fergent qui accompagna Guillaume le Conquérant lors de la conquête de l'Angleterre en 1066, évoque les filles de Kerlaz : elle fut initialement présentée comme datant du XIe siècle avant que l'on ne découvre qu'il s'agit d'un pastiche d'une gwerz de Silvestrik, un paysan ménétrier du XVIIIe siècle[82].

- J.-B. Dagorn, du collège de Pont-Croix, a écrit un poème intitulé Chassés, qui obtint un prix littéraire, dans lequel il évoque un fermier de Kerlaz[83].

Romans

- Étienne Énault (1816-1883) a écrit un roman intitulé Comme on aime, publié en 1876, dans lequel il évoque le château de Kerlaz[84].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Julien Bernard, chanoine honoraire de Paris, né en 1876, décédé en 1944 après avoir pris une part active à la Résistance (il contribua notamment au sauvetage de juifs pourchassés, ainsi que de résistants et parachutistes).

- Pierre Jaïn, né vers 1934, décédé en janvier 2023.

Références

- Jean-René Donguy, « Douarnenez (Finistère). Trez Malaouen », Archéologie médiévale, no 26, , p. 364 (lire en ligne, consulté le ).

- Alexandra Grille et Michel Daeffler, « Plonévez-Porzay – L’épave Trez Malaouen 2 (EA 842) », ADLFI. Archéologie de la France - Informations, (lire en ligne, consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, no 3208 du 21 décembre 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6409245/f4.image.r=Kerlaz

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Quimper - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Kerlaz et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Kerlaz : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Châteaulin) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Laz : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Châteauneuf-du-Faou) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Jean-François Boëdec, "Histoire secrète des Montagnes Noires", éditions des Montagnes Noires, 2012, [ (ISBN 978-2-919305-28-5)]

- Assemblée paroissiale

- Nouvelles diverses, "Bulletin de la Société préhistorique de France", n° du 28 février 1929, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56925965/f5.image.r=Kerlaz

- « Substruction gallo-romaines dans la région de Kerlaz (Bretagne) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « ACTUACITY - Annuaire des villes de France - Points d'intérêts - Photos - Météo - Plans - Actuacity », sur actuacity.com (consulté le ).

- http://www.infobretagne.com/kerlaz-seigneurs-lezarscoet.htm

- http://www.infobretagne.com/kerlaz-manoir-lezarscoet.htm

- Denis Thézan de Gaussan, " Histoire généalogique de la maison de Ploëuc", 1873, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k859551z/f78.image.r=Porzay?rk=3583708;4

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f320.image.r=Porzay?rk=1609450;0

- http://www.infobretagne.com/famille-senechal-kercado-carcado.htm

- http://www.infobretagne.com/kerlaz-chateau-vieux-chatel.htm

- http://www.infobretagne.com/famille-halna-du-fretay.htm.

- https://societe-archeologique.du-finistere.org/bulletin_article/saf1894_0244_0296.html

- Georges Le Gentil, comte de Rosmorduc, "La noblesse de Bretagne devant la chambre de la réformation, 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse", tome 2, 1896-1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5586668x/f573.image.r=Kerlaz

- Georges Le Gentil, comte de Rosmorduc, "La noblesse de Bretagne devant la chambre de la réformation, 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse", tome 2, 1896-1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5586668x/f576.image.r=Kerlaz

- Edmond-M. P. du V., "Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f187.image.r=kerlaz

- Épidémies : quand l'histoire se répète, journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 12 avril 2020

- Eugène Mangenot, "La déportation ecclésiastique de l'an II : (novembre 1793 - Avril 1795) : sur les pontons de Rochefort", 1934, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9692990w/f29.image.r=Kerlaz

- René Kerviler, "Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les bretons. 15,FRET-GER", 1886-1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5817527r/f248.image.r=Kerlaz

- Corentin L'Helgouarc'h, né le à Kéradun en Plonévez-Porzay, capucin et prédicateur célèbre en son temps, mort le à la prison des Capucins à Landerneau

- Charles Le Gac, né le à Lesvren en Plonévez-Porzay ; il fut vicaire à Ploaré, puis professeur au collège de Quimper ; il fut enfermé à la prison de Brest, puis au château du Taureau avant de s'exiler en Allemagne ; il ne rentra en France qu'en 1814 et mourut en 1842 à Quimper

- Alain Le Floc'h, né le à Plonévez-Porzay ; il fut prêtre à Crozon. Pendant la Révolution, il dut se cacher, puis fut déporté sur les pontons de Rochefort, avant de s'exiler en Espagne ; il fut par la suite vicaire à Elliant, puis recteur de Saint-Yvi et ensuite de Briec ; il mourut en 1831

- http://www.infobretagne.com/sainteanne-lapalud-revolution.htm

- "Collection générale des loix, proclamations, instructions, et autres actes du pouvoir exécutif", tome 10, 1792-1794, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9693399v/f261.image.r=Kerlaz

- Nom donné par les Romains aux Gaulois, à cause des braies (braccae en latin), espèce de pantalon large qu'ils portaient alors.

- Objets en cuir

- Anatole Le Braz, L'art populaire breton, "Les Modes : revue mensuelle illustrée des Arts décoratifs appliqués à la femme", 1920, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5726391z/f12.image.r=Kerlaz

- Henri Monod, "Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886)", 1892, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61500477/f424.image.r=Kerlaz

- Journal L'Ouest-Éclair, n° 3052 du 22 mai 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641441f/f5.image.r=Kerlaz

- Jean Mocaer, né le à Plonévez-Porzay, marsouin au 3e régiment d'infanterie coloniale, disparu en mer lors du naufrage du Provence II le .

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=47322

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=77813

- « À Kerlaz, un vitrail rend hommage aux victimes de la Grande Guerre », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Journal Le Petit Parisien, no 19033 du 9 avril 1929, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k607538r.r=Kerlaz

- Journal officiel de la République française, n° du 17 janvier 1932, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543957b/f2.image.r=Kerlaz

- Joseph Boulic, né le à Kerlaz, résistant FFI, voir http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article171994

- Joseph Brouquel, né le à Kerlaz, cultivateur, résistant FFI, voir http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article168434

- Alain Srullu, né le à Esquibien, voir http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article168253

- https://kerlaz.bzh/vie-locale/vie-scolaire/la-clarte/

- « Kerlaz. Disparition de Pierre Jaïn maire de la commune pendant 25 ans », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Kerlaz. Le centre de stockage des déchets du Merdy sera opérationnel début 2022. Ce centre pourra accueillir chaque année 2 400 tonnes d'amiante et 10 0000 tonnes de déchets inertes », sur https://www.ouest-france.fr, (consulté le ).

- Loeiza Larvor, « Des riverains inquiets par le stockage d’amiante à Kerlaz. », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jean-Yves Cordier, « Vierges allaitantes I : Notre-Dame de Tréguron à Gouezec : les Vierges. », sur aile.com, Le blog de jean-yves cordier, (consulté le ).

- Henri Le Floch, né le à Plonévez-Porzay (en fait à Caouët, en Kerlaz), fils de Mathurin Le Floc'h et de Marie Joncourt, décédé en février 1950 au manoir de Barbegal, près d'Arles, voir http://spiritains.forums.free.fr/defunts/leflochh.htm

- Gabriel Léglise a réalisé de nombreux autres vitraux, par exemple ceux de l'église Saint-Saturnin à Nogent-sur-Marne, voir http://fr.topic-topos.com/vitraux-du-choeur-nogent-sur-marne, de l'église de la Nativité de Notre-Dame à l'Île d'Arz, de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Montbert

- http://www.lavieb-aile.com/article-vierges-allaitantes-iv-kerlaz-eglise-saint-germain-les-vitraux-98324931.html et http://www.lavieb-aile.com/article-vierges-allaitantes-iv-kerlaz-eglise-saint-germain-les-vitraux-2eme-partie-99335502.html

- Jean-Marie Abgrall, "En vélo autour de Quimper", 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102119s/f39.image.r=Kerlaz

- Les registres paroissiaux de Plonévez-Porzay indiquent le décès le de Hiérome Le Caro, laboureur, âgé de 60 ans. Il serait alors vers 1640 et est trop jeune pour pouvoir être la personne indiquée, qui, par contre, pourrait être son père ou son grand-père

- Édouard Vallin, Classe d'archéologie. 12e séance, "Bulletin archéologique de l'Association bretonne", 1857, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2074691/f306.image.r=Kerlaz

- Journal La Croix, no 15786 du 5 août 1934, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k414050v/f2.image.r=Kerlaz

- http://www.laresidencesociale.org/lassociation/

- « Mémoires vives », sur sociaux.fr, Mémoires vives (consulté le ).

- « Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Jules Breton, composant son atelier... [Vente de l'Atelier Jules Breton, 2-3 juin 1911] / [expert] Georges Petit », sur Gallica, (consulté le ).

- Henri d'Arbois de Jubainville, Note sur une chanson bretonne intitulée "Le retour d'Angleterre", "Revue archéologique", 1868, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203586s/f237.image.r=Kerlaz

- "Recueil de l'Académie des jeux floraux", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4154660/f28.image.r=Kerlaz

- Étienne Énault, Comme on aime, (lire en ligne).

Bibliographie

- Guy Join, Histoire de Kerlaz (ISBN 978-2-9537717-0-1)

- André Theuriet, Les œillets de Kerlaz (Contes de la vie de tous les jours), (Les oeillets de Kerlaz ; Méline ; Le vin de mai ; Musiciens tsiganes ; Le fossoyeur ; Dorothée ; La flouve odorante, etc. / André Theuriet sur Gallica).