Pantalon

Un pantalon est un vêtement porté sur la partie inférieure du corps, les deux jambes étant couvertes séparément.

En argot : falzar, fendard (Genève), futal (ou fut’), froc, grimpant, etc.

Il s’ouvre au milieu sur le devant par une braguette ou sur les côtés par un pont.

Historiquement, l'usage du pantalon s'est développé avec la domestication du cheval, étant indispensable pour le monter[1]. Le pantalon moderne sera adopté vers 1850 sous le surnom tuyau de poêle. Il n’évolue que sur des détails depuis comme l’adjonction d’un revers sous l’impulsion d'Édouard VII du Royaume-Uni en 1909, par exemple. C’est le sport qui en popularisera le port chez les femmes[2].

Étymologie

Le substantif masculin[3] - [4] - [5] pantalon est un emprunt[4] à l’italien Pantalone[3] - [4] - [5] (« Pantalon »[6]), « sobriquet donné aux Vénitiens, adeptes des culottes longues et étroites, appelés Pantaloni parce qu'ils vouaient un culte à Pantaléon de Nicomédie »[7]. En France, le pantalon sera découvert au XVIe siècle grâce au personnage bouffon[4] qui porte ce nom dans la commedia dell’arte où il apparait vêtu d’un costume dont les chausses tombent droites[4] sur les pieds[8], et pratiquant une danse, la pantalonnade[7]. C'est un nom récent.

Historique

.gif)

Préhistoire

L'art figuratif préhistorique suggère le port de pantalon au Paléolithique supérieur. Un exemple caractéristique se trouve chez les statuettes de Vénus paléolithique trouvées sur les sites sibériens de Mal'ta et de Buret' : un entrejambe et des bandes transversales rappellent les pantalons portés par les peuples de l'Arctique[9].

Deux authentiques pantalons, munis d'entrejambes, ont été découverts en Chine, dans une tombe en lisière du désert du Taklamakan : ils sont datés de la culture de Subeshis[10] entre les XIIIe et Xe siècles av. J.-C. et conçus pour l'équitation[1].

La découverte d'Ötzi, momie très bien conservée, a permis d'observer chez un homme du Chalcolithique le port de jambières en cuir attachées par un cordon à la ceinture d'un pagne[11].

Antiquité

Dans l'Antiquité, l'histoire du pantalon est liée à la domestication du cheval. Le pantalon fait son apparition dans l'ethnographie grecque au VIe siècle av. J.-C. Le pantalon, probablement porté par les deux sexes[12], est attesté sur des sculptures et dessins chez les Achéménides, les Mèdes et Scythes iraniens, les Phrygiens, Thraces, Daces, les Arméniens ou les Hunus[13].

Les Grecs anciens utilisent les termes anaxyris (ἀναξυρίς / anaxurís) pour désigner les pantalons portés par les peuples de l'Est (pantalons longs à la cheville nouée par un cordon)[14] et sarabara (σαράϐαρα / sarábara) pour ceux portés par les Scythes[15]. Ils n'en portent pas eux-mêmes, à l'exception de leurs esclaves qui utilisent des pantalons collants, car ils les jugent ridicules, comme l'atteste l'utilisation du terme argotique θύλακος / thúlakos (« sac ») qui s'applique aux pantalons larges portés par les Perses sous leur tunique (signe de leur rang social élevé) et d'autres peuples de l'Orient.

La République romaine rejette initialement le pantalon vu comme un emblème des Barbares[16]. L'expansion de l'Empire romain au-delà du bassin méditerranéen fait que les soldats romains au contact de ces peuples reconnaissant l'utilité de ce vêtement préservant la chaleur, il est ainsi progressivement adopté dans l'armée romaine puis se généralise dans la société civile au IIIe siècle[17]. Deux types de pantalons sont alors en usage : les feminalia (car protégeant les fémurs), qui s'adaptent parfaitement et sont généralement courtes ou à mi-mollet[18] et les braies, pantalon ample noué à la cheville[19]. Ces deux vêtements, qui sont aussi bien en cuir qu'en laine, coton ou soie, sont adoptés initialement par les Celtes puis se voient acceptés chez les Perses du Proche-Orient et chez les Teutons[20].

En Chine antique, le pantalon n’est porté que par la cavalerie. D’après la tradition, il a été introduit par le roi Wu de Zhao en 375 av. J.-C., copiant la coutume de cavaliers turco-mongols de la frontière nordique de la Chine.

Moyen Âge

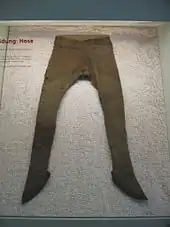

Le pantalon a été introduit en Europe occidentale à plusieurs reprises au cours de l’Histoire, notamment grâce aux Hongrois et aux Turcs ottomans. Il est devenu courant seulement à partir du XVIe siècle, avec l'apparition des "chausses", des sortes de "jambières" qui étaient attachées dans le dos.

Pantalon pour homme

Les chausses étaient faciles à fabriquer et à fixer à un pourpoint avec des lacets. Mais peu à peu, les chausses furent jointes, d’abord dans le dos, puis sur le devant, tout en laissant une large ouverture pour les besoins sanitaires. Initialement, les pourpoints descendaient presque jusqu’aux genoux, couvrant le bassin. Mais avec l’évolution de la mode vestimentaire, le pourpoint devint plus court, et il devint nécessaire pour les hommes de couvrir leurs parties génitales avec une braguette, qui fut ajoutée au pantalon à la fin du XVIe siècle.

En 1788, au cours de la Révolution française, les porteurs de pantalons, travailleurs issus du peuple, se sont distingués sous le nom de Sans-culottes, par opposition aux porteurs de la culotte, aristocrates et bourgeois. C’est devenu une tendance politique révolutionnaire.

Mais ce n’est qu’à partir de 1830 que le pantalon fut véritablement accepté et porté couramment comme vêtement de ville. Il portait alors le sobriquet « tuyau de poêle ».

Ce style fut introduit en Angleterre au début du XIXe siècle, probablement par Beau Brummell, et devint le bas le plus porté par les hommes au milieu du siècle.

Les marins ont pu jouer un rôle dans la diffusion du pantalon à travers le monde. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les marins portaient des pantalons larges appelés galligaskins. Les marins ont également été les premiers à porter des jeans. Ces derniers devinrent plus populaires à la fin du XIXe siècle dans l’Ouest américain, en raison de leur résistance et de leur longévité.

Aux XVIIIe et XIXe siècle (surtout dans la seconde moitié de ce dernier siècle[21]), le pantalon d'origine populaire est adopté par les hommes des classes supérieures. À cette période il est interdit aux femmes. Le mot « pantalon » est récent, il vient du terme « la pantalonnade ». Ce mot désigne les bouffonneries du personnage de la comedia dell'arte, Pantaleone. À cette époque, le pantalon est un déguisement. Il est porté lors des soirées déguisées. Au XVIIe siècle, le pantalon est porté par les matelots. Il est aussi esthétique, c'est-à-dire qu'il met en valeur le corps de l'homme. Le pantalon de pêcheurs a inspiré la mode enfantine de marques reconnues comme « Petit bateau ». La « braie », ancêtre du pantalon, était porté par les Perses et les Mèdes. C'est un habit qui protège du froid. Il est idéal pour monter à cheval, chasser et combattre.

Le pantalon contemporain commence à être adopté vers 1860, remplaçant la culotte avec bas-de-soie ou bottes. Il est alors bridé sous la chaussure pour tendre sa ligne, prenant de l'ampleur au début du siècle suivant. Dans les années 1920, le pli longitudinal du pantalon apparaît, structurant mieux sa ligne. Le prince de Galles, futur Édouard VII, répand dans les années 1900 la mode du revers du pantalon, afin d'éviter d'avoir la boue dessus lorsqu'il se rend sur des champs de course : les Britanniques mettent donc depuis un revers à leur pantalon à la campagne, mais pas en ville. Dans la mode italienne, en revanche, ce revers est un impératif sur les pantalons de ville[22].

Pantalon pour femme

Les femmes ne portaient autrefois pas de pantalon. On trouve cependant dans l'histoire ancienne ou médiévale des exemples de femmes habillées en guerrier tel que Jeanne d'Arc, en cavalier tel que Christine de Suède... Le décret du 29 octobre 1793, qui interdit aussi les clubs féminins, annonce la liberté du costume, mais impose le respect de la différence des sexes. Au moment de la révolution, la culotte symbolise alors l'Ancien Régime, et le pantalon les temps nouveaux. En 1800, période de retour à l'ordre après les troubles de la Révolution, une ordonnance de police de la préfecture de Paris interdit aux femmes de porter le vêtement masculin. En effet, le pantalon est d'une part un vêtement fermé, contrairement à la jupe qui souligne l'accessibilité du sexe féminin. Par ailleurs, le pantalon est bien plus pratique que le vêtement féminin encombrant, qui superpose jupons, sous-vêtements, corset et porte-jarretelles, privant la femme de mobilité, renforçant sa supposée faiblesse physique. Une autorisation pour le port du pantalon peut toutefois être demandée si elle est justifiée par un certificat médical[23].

À Paris, des femmes sont autorisées à porter le pantalon dans certaines circonstances : pour raison médicale ou pour raison professionnelle, comme l’exercice d’un métier masculin. Sans quoi, les femmes sont punies d'une amende et de moins de cinq jours de prison. Dans les années 1820, le pantalon se diffuse pour les hommes et vient incarner l'ordre bourgeois. C'est l'une des rares fois dans l'histoire du costume où une mode venue d'en bas s'impose aux couches supérieures de la société. Toutefois certaines femmes portent le pantalon, tel que l'écrivaine George Sand (1804-1876), la peintre Rosa Bonheur (1822-1899), l'archéologue Jeanne Dieulafoy (1851-1916), la sportive Violette Morris (1893-1944), ou encore la première femme médecin Madeleine Pelletier (1874-1939), qui envoie d'ailleurs le premier juillet 1887 une pétition aux députés, exigeant également le droit de porter le costume masculin. Mais c'est en 1889, qu'Hubertine Auclert, militante féministe met en place « la réforme du costume », et beaucoup de femmes adoptent alors l'habillement masculin. Deux circulaires préfectorales (1892 et 1909) atténuent ensuite l'interdiction, autorisant le port du pantalon féminin si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. La diffusion du pantalon parmi les femmes commence vraiment avec Marlene Dietrich (1901-1992), une actrice et chanteuse qui fait triompher le smoking glamour et un style androgyne. Le vêtement pour les sports et les loisirs évolue également. La mode propose de larges pantalons de plage à la fin des années 1920. Mais ils restent trop jugés.

Le pantalon n'est toléré que pour les femmes faisant un métier d'homme. Ainsi, en Angleterre, les femmes travaillant dans les mines de charbon de Wigan sont parmi les premières à porter des pantalons pour accomplir leur travail dangereux. Elles portent alors une jupe au-dessus du pantalon, mais cette jupe est enroulée jusqu'à la taille pour ne pas gêner leurs mouvements. Leur tenue choque la société victorienne de l’époque. Dans l'Ouest américain, au XIXe siècle, les femmes travaillant dans les ranchs portent le pantalon pour chevaucher.

Au début du XXe siècle, des aviatrices et des femmes actives se mettent à le porter. Par ailleurs, trois actrices célèbres, Marlène Dietrich, Greta Garbo et Katharine Hepburn, portent volontiers le pantalon, voire le smoking, à Hollywood dans les années 1930, ce qui choque beaucoup dans l'Amérique puritaine et en crise, mais les deux premières sont considérées par la presse féminine comme les représentantes d'une sophistication européenne un peu exotique, alors que l'anticonformisme de Katharine Hepburn est mal jugé. Mais cela contribue très progressivement à démocratiser une tenue « masculine » pour les femmes « ordinaires ». Durant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, les femmes travaillant dans les usines ou exécutant d'autres « travaux pour hommes » commencent à porter les vêtements civils de leurs maris mobilisés, y compris leurs pantalons. Dans l'après-guerre, le pantalon est devenu une tenue de détente acceptable pour le jardinage, la plage, et d’autres activités de loisirs.

Il faut attendre les années 1960 pour que le pantalon, enfin devenu féminin, figure dans les collections de haute couture, tel qu'Yves Saint Laurent, et le prêt-à-porter. Avec Mai 68, la mixité devient une valeur qui trouve une traduction vestimentaire. L'unisexe aura même son heure de gloire dans les années 1970. Le pantalon symbolisera aussi la "femme active" qui accède à des études plus longues et n'entend plus rester au foyer. En 1949, Simone de Beauvoir écrit Le Deuxième Sexe. Elle saisit l'enjeu politique que représente le pantalon. A cette époque, porter un pantalon lorsqu'on est une femme est un acte engagé. Un acte politique qui défend l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Des résistances au port du pantalon par les femmes sont cependant toujours présentes car dans certaines entreprises, les employées en contact avec la clientèle n'ont pas le droit de porter le pantalon. Ainsi les hôtesses d'Air France doivent obligatoirement porter des jupes jusqu'en 2005. Si porter le pantalon est un droit, ne pas en porter en est un aussi.

Réglementation liée au pantalon

L’ordonnance du 16 brumaire an IX (), implicitement abrogée[24] en raison de son incompatibilité « avec les principes d'égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits dans la Constitution et les engagements européens de la France »[25] - [26], est la réglementation la plus explicite en ce qui concerne le travestissement féminin, soit le port de l’habit masculin.

Elle ordonne ce qui suit :

1 - Toutes les permissions de travestissement accordées jusqu'à ce jour, par les sous-préfets ou les maires du département de la Seine, et les maires des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, et même celles accordées à la préfecture de police, sont et demeurent annulées.

2 - Toute femme, désirant s'habiller en homme, devra se présenter à la Préfecture de Police pour en obtenir l'autorisation.

3 - Cette autorisation ne sera donnée que sur le certificat d'un officier de santé, dont la signature sera dûment légalisée, et en outre, sur l'attestation des maires ou commissaires de police, portant les nom et prénoms, profession et demeure de la requérante.

4 - Toute femme trouvée travestie, qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents, sera arrêtée et conduite à la préfecture de police.

5 - La présente ordonnance sera imprimée, affichée dans toute l'étendue du département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, et envoyée au général commandant les 15e et 17e divisions militaires, au général commandant d'armes de la place de Paris, aux capitaines de la gendarmerie dans les départements de la Seine et de Seine et Oise, aux maires, aux commissaires de police et aux officiers de paix, pour que chacun, en ce qui le concerne, en assure l'exécution. »

Signé par le Préfet de Police Dubois[27].

Les sanctions encourues pour les femmes portant le pantalon ne sont pas explicitées, l’ordonnance visant plus à la dissuasion qu’à la sanction. De plus, le but est de minimiser le phénomène des « femmes travesties », en mettant en place plus de mesure, le gouvernement prend le risque d’augmenter l’importance du port du pantalon et de créer un mouvement de résistance[27]. L’interdiction du port du pantalon résidait surtout dans une contrainte morale. Selon l’historienne Christine Bard « Elle révélait des rapports de force entre les hommes et les femmes dans notre société »[28].

Le port de l’habit masculin va au-delà de l’apparence, d’après Florence Tamagne « en s’appropriant un vêtement qui n’est pas le sien, elle [la femme] s’arroge des droits auxquels elle ne peut légitimement prétendre »[29]. Aussi, porter un tailleur pantalon c’est ne pas porter de jupe et donc s’affranchir des symboles qui entourent ce vêtement : « l’accessibilité du sexe féminin, sa pénétrabilité »[29].

Le tailleur-pantalon, autrefois interdit est devenu pour certaines une obligation, ainsi en juillet 2012 « Cécile Duflot, se présentant à l’Assemblée dans une robe à fleurs, très couvrante, s’est vue huée par une partie des députés masculins »[29]. Porter, tout comme ne pas porter de tailleur-pantalon est donc un droit[30].

Violette Morris (1893-1944)

Violette Morris, sportive accomplie, revendique l’habit masculin pour son confort et sa praticité[31]. En 1930 la fédération féminine sportive de France lui retire sa licence, l’empêchant ainsi de continuer sa pratique sportive, « sous le prétexte qu'elle s’habillerait en homme »[32].

Madeleine Pelletier (1874-1939)

Madeleine Pelletier est une féministe, et la première femme interne en psychiatrie. Elle écrit à propos de son habillement : « Mon costume dit à l'homme : Je suis ton égale »[33]. Dès 1905, elle adopte définitivement une tenue masculine, et ce sans en demander l’autorisation au préfet[33], allant à l’encontre de l’ordonnance de 1800.

Marie-Rose Astié de Valsayre (1846-1915)

Féministe et infirmière, Marie-Rose Astié de Valsayre réfute le corset pour des raisons médicales. Elle s’engage également auprès de l'Assemblée nationale en 1887 pour que les femmes puissent porter des pantalons[34].

George Sand (1804-1876)

Femme de lettre française, George Sand porte le pantalon car il lui permet de s'approcher du monde fermé des hommes et d’afficher sa liberté[34].

En politique

Plusieurs femmes politiques dès 1980, font du tailleur-pantalon leur tenue de travail. C'est le cas par exemple de Michèle Alliot-Marie ou de Chantal Leblanc. Cette dernière est la première femme à porter le pantalon dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale[28].

Le pantalon et la mode

Certaines grandes marques, grands créateurs contribuent à démocratiser le port du pantalon pour les femmes. « Chanel a libéré la femme, Saint-Laurent lui a donné le pouvoir. » a dit Pierre Bergé. À cette époque, Coco Chanel tente d'intégrer le pantalon au vestiaire féminin. Ses clientes ne semblent pas conquises, la grande créatrice continue d'en créer et de les porter elle-même. Un peu plus tard, dans les années 60, le style androgyne est de plus en plus en vogue. Aussi, en 1966, le célèbre créateur, Yves Saint-Laurent, réinvente le smoking pour les femmes. Cette pièce originale ne séduit pas spécialement les clientes d'Yves Saint-Laurent. A cette époque les femmes portant un pantalon ne peuvent entrer dans les soirées mondaines ou les restaurants chics. Cependant ce smoking réservé aux femmes plaît à la presse de l'époque En 1967, le premier tailleur-pantalon pour femme apparaît dans l'une de ses collections. Le smoking pour femme est aujourd'hui une pièce mythique de la maison Saint-Laurent. Il est repris par les grandes enseignes de prêt-à-porter. Aujourd'hui, le pantalon est l'un des vêtements préférés des français puisqu'un sondage datant de 2017 montre que la moyenne est d'avoir dix pantalons dans son dressing. Le même sondage permet de voir que la coupe privilégiée est la coupe droite. En effet, près d'un tiers des personnes porte cette coupe.

Le pantalon peut se porter de différentes manières. Pendant quelques années, la mode du sagging fut de porter le pantalon bas, « à mi-fesses, voire bien plus bas, dans une volonté d'imiter la virilité des caïds privés de ceinture par le règlement des prisons »[35]. Les origines de cette mode proviennent des États-Unis : à leur entrée en prison, les prisonniers américains ne recevaient pas de ceinture pour limiter les risques de suicide, et leur uniforme se résumait à un pantalon, à taille unique, bien souvent trop large. Il s'agit du pantalon baggy[36].

Types de pantalon

Pantalons historiques

Au cours des siècles, certains termes, aujourd’hui désuets, ont été utilisés pour désigner le pantalon :

- les braies, portées par les Celtes et les Germains, composées de deux jambes indépendantes dont le haut s’enroulait sur le bassin ;

- la rhingrave, sorte de jupe-culotte masculine du XVIe siècle, plissée et ornée de dentelle ;

- les chausses, pantalon du Xe siècle qui remontaient jusqu’à la taille ;

- la culotte qui, au XVIIIe siècle, descendait jusqu’au genou.

Longueur de jambe

Un pantalon couvre la jambe jusqu’au cou-de-pied.

Il existe des variantes vestimentaires ne couvrant que partiellement les jambes :

- short, quand la jambe s’arrête mi-cuisses ;

- bermuda, quand la jambe s’arrête au-dessus du genou ;

- cuissard, article de sport moulant, qui habille du bassin jusqu’au-dessus du genou (comme pour les coureurs cyclistes) ;

- corsaire, pour un pantalon étroit dont la jambe s’arrête entre le genou et le mollet ;

- pantacourt, quand la jambe s’arrête à mi-mollet ;

On parle de :

- pantalon long, quand la jambe s’arrête entre la cheville et le sol.

Longueur de pantalon

Les longueurs de pantalon peuvent être classées en 3 types[37]:

- Non cassant : le pantalon ne touche pas la chaussure

- Légèrement cassant : le pantalon touche légèrement la chaussure

- Très cassant : le pantalon casse plusieurs fois sur la chaussure

Matière

Un grand nombre de matières peuvent être utilisés dans la confection d’un pantalon :

- la toile ainsi que le lin sont destinés à être portés en été ;

- le velours, destinée à être portée en hiver ;

- le denim, utilisé dans la confection des blue-jeans ;

- le cuir ;

- le caoutchouc, latex ou vinyle ;

- des tissus élastiques, comme l’élasthanne (Lycra), utilisés dans la confection des Leggings et du pantalon fuseau.

Taille

Un pantalon se classe selon trois hauteurs de tailles :

- le pantalon taille haute, dont la ceinture arrive à hauteur de la ligne de taille ;

- le pantalon taille descendue (ou abaissée), dont la ceinture arrive à 3 ou 4 cm sous la ligne de taille ;

- le pantalon taille basse, dont la ceinture arrive à 5 ou 6 cm sous la ligne de taille. Le baggy appartient à cette catégorie, il est souvent réalisé en coupe droite au confort très large des hanches jusqu'au bas de pantalon.

Forme et coupe

De nombreux termes permettent de qualifier la forme et la coupe d’un pantalon :

- Pantalon à pont, porté par les marins ;

- Pantalon fuselé ou carrot : pantalon très ajusté dont le bas se rétrécit ;

- Pantalon regular fit : pantalon dont la coupe est droite ;

- Pantalon relaxed fit : pantalon dont les cuisses sont amples ;

- Pantalon slim ou cigarette : pantalon étroit ;

- Pantalon skinny : pantalon très étroit, s’apparentant presque à des leggings ;

- Pantalon oversize : pantalon très large ;

- Pantalon bootcut : pantalon dont les jambes sont évasées à partir du mollet ;

- Pantalon flare : pantalon dont les jambes sont évasées à partir du genou ;

- Pantalon extra-flare : pantalon plus évasé que le flare ;

- Pantalon à pattes d’éléphant : pantalon de la mode des années 1970, serré en haut et sur les cuisses, terminant en trompette assez large sur les chevilles, redevient à la mode dans les années 2010 ;

- Pantalon à plis marqués : pantalon avec des plis faits au fer chaud. Le pantalon tel qu'on le connaît apparaît vers 1850 mais est porté très serré. À la fin du XIXe siècle, il commence à être commercialisé repassé, avec un pli marqué sur le côté, à l'endroit des coutures, cela s'explique par la façon dont on le plie et le présente sur des étagères dans les magasins. Au milieu des années 1920, on marque au fer le pantalon par le milieu, la jambe étant de ce fait structurée par ce pli. Dans les années 1950-1960, certains fabricants créent même un pli permanent. Au XXIe siècle, le pantalon se porte plus près du corps. Le pantalon à plis marqués est moins courant, mis à part pour les pantalons en laine de certains modèles[38] ;

- Pantalon à pinces : pantalon avec une couture sur la hanche qui crée un pli sur toute la longueur, ou large avec des pinces sur le devant. Il a été inventé dans les années 1920-1930 « à une époque où l'on cherchait à amplifier le contraste entre une cuisse volumineuse et une taille très serrée pour donner de la largeur et de la profondeur à la jambe », note Le Figaro Magazine, conjugué à une taille haute et de larges épaules de veste afin de donner une carrure. Les pinces peuvent alors aller jusqu'à trois. Ce pantalon est alors un standard des années 1940 avant de peu à peu tomber en désuétude, notamment à cause des costumes dont les tissus sont devenus plus fins et supportent moins le pli et du fait que les pantalons se portent désormais plus serrés[39].

Fermeture

Un pantalon se ferme le plus souvent par une fermeture à glissière ou par des boutons, situés sur le devant.

Il peut aussi être fermé sur les côtés au moyen d’un pont, une pièce de tissu qui s’attache au niveau de la taille par boutonnage.

Enfin, certains pantalons se maintiennent par un élastique à la hanche. C’est le cas des pantalons de sport, comme le jogging.

La plupart des pantalons sont munis de passants, afin de pouvoir passer une ceinture.

Pantalons liés à des activités

- Pantalon jodhpurs, pantalon d’équitation.

- Pantalon de sport, le jogging.

- Pantalon fuseau, pantalon extensible cintré et coupé près du corps, dont les jambes se terminent par un sous-pied.

- Pantalon de treillis (d’origine militaire), pantalon à couture spécifique en U sur les fesses et avec de grands poches sur les cuisses.

Culture

Notes et références

- Le plus vieux pantalon du monde, par Nicolas Constant, 3 juin 2014 — (en) The invention of trousers and its likely affiliation with horseback riding and mobility: A case study of late 2nd millennium BC finds from Turfan in eastern Central Asia, Ulrike Beck et alii, 22 mai 2014.

- Le Vêtement, M. N. Boutin-Arnaud, S. Tasmadjian, Éditions Nathan, 1997. (ISBN 2-09-182472-0)

- « Pantalon », dans le Dictionnaire de l'Académie française, sur Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le 29 novembre 2016].

- Informations lexicographiques et étymologiques de « pantalon » (sens A, 1, a) dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le 29 novembre 2016].

- Entrée « pantalon », sur Dictionnaires de français [en ligne]', Larousse [consulté le 29 septembre 2016].

- Entrée Nicole Quentin-Maurer, « Pantalon », sur Encyclopædia Universalis [en ligne]' [consulté le 29 novembre 2016].

- Christine Bard, Une histoire politique du pantalon, Paris, Éditions du Seuil, , 454 p. (ISBN 978-2-7578-4183-9), p. 5

- Daniel Lacotte, Quand votre culotte est devenue pantalon, Pygmalion 2011, p. 226

- (en) Sarah M. Nelson, Gender in archaeology : analyzing power and prestige, Rowman Altamira, , 213 p. (ISBN 978-0-7591-0496-9, lire en ligne), p. 85

- Pour la Science N° 442, août 2014, p. 10.

- (de) Konrad Spindler, Der Mann im Eis, Springer, (ISBN 978-3-211-82626-3), p. 75

- (en) James Lever, Costume and Fashion : A Concise History, Thames and Hudson, , p. 15

- (en) Blanche Payne, History of Costume, Harper & Row, , p. 49–51

- Frédéric de Clarac, Musée de sculpture antique et moderne, Paris, (lire en ligne), p. 139

- Frédéric de Clarac, op. cit., p. 152

- James Lever, op. cit., p. 50.

- Blanche Payne, op. cit., p. 90

- (en)Feminalia

- (en)Braccae

- James Lever, op. cit., p. 40.

- Scavini, « Le pantalon de long en large », Le Figaro Magazine, semaine du 3 juin 2016, page 133.

- Scavini, « Revers de pantalon, un coup gagnant ? », Le Figaro Magazine, semaine du 16 février 2018, page 99.

- Cette ordonnance, jugée incompatible avec l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, a été implicitement abrogée fin janvier 2013

- Juliette Gaté, « Abrogation implicite : le port du pantalon par les femmes est juridiquement permis à Paris! », sur Libertés Liberté.e.s, (consulté le )

- « Abrogation de l'interdiction du port du pantalon pour les femmes », JO du Sénat, , p. 339 (lire en ligne)

- Juliette Gaté, « Porter le pantalon est bien permis aux Parisiennes ! », sur Libertés Liberté.e.s, (consulté le ).

- Christine Bard, « Le « DB58 » aux Archives de la Préfecture de Police », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 10, (ISSN 1252-7017, DOI 10.4000/clio.258, lire en ligne, consulté le )

- « Femmes, si vous portez un pantalon, vous êtes hors-la-loi »

- Florence Tamagne, « Christine Bard, Une histoire politique du pantalon. Paris, Seuil, 2010, 392 p. », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 36, , p. 264–266 (ISSN 1252-7017, lire en ligne, consulté le )

- Juliette Gaté, « Christine Bard, Une histoire politique du pantalon, Paris, Seuil, 2010, 392 p. (L’Univers historique) », Corps, vol. N° 14, no 1, , p. 191 (ISSN 1954-1228 et 1969-6957, DOI 10.3917/corp1.014.0191, lire en ligne, consulté le )

- « Violette Morris, parcours d’une scandaleuse | Le blog de Gallica », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- « Tribunaux », Le Temps,

- G.D., « Madeleine Pelletier, psychiatre travestie », sur DOUBLE GENRE, (consulté le )

- « 5 pionnières qui ont lutté pour le port du pantalon », sur www.terrafemina.com (consulté le )

- Christine Bard, Ce que soulève la jupe, Paris, Éditions Autrement, coll. « Mutations/Sexe en tous genres » (no 261), , 170 p. (ISBN 978-2-7467-1408-3), p. 113

- En février 2005, la Chambre des représentants de l’État de Virginie a adopté un projet de loi considérant comme "obscène" ce type de pantalon, avec amende à la clef pour les contrevenants, mais les sénateurs l'ont rejeté ("Aux États-Unis, la Virginie entend porter haut le jeans", Libération, 11 février 2005).

- « Comment choisir la longueur d'un pantalon homme ? », sur https://verygoodlord.com/,

- Scavini, « Le pli du pantalon », Le Figaro Magazine, semaine du 28 avril 2017, page 99.

- « Pantalon à pinces : une époque où les hommes avaient de l'étoffe ! », Le Figaro Magazine, semaine du 25 septembre 2015, page 103.

- Mikael Madeg a sélectionné une vingtaine de surnoms de Bretons avec le mot bragou (pantalon) dans Le grand livre des surnoms bretons, p. 40.

Annexes

Bibliographie

- Christine Bard Une histoire politique du pantalon, Le Seuil, 2010

- Christine Bard et Nicole Pellegrin, Femmes travesties : un "mauvais" genre, Presses universitaires du Mirail, coll. « Clio », , 299 p. (ISBN 978-2-85816-483-7, lire en ligne)

- Daniel Lacotte, Quand votre culotte est devenue pantalon, Paris, Pygmalion, , 366 p. (ISBN 978-2-7564-0536-0, lire en ligne)

- Denis Bruna (dir.), Chloé Demey (dir.), Astrid Castres, Pierre-Jean Desemerie, Sophie Lemahieu, Anne-Cécile Moheng et Bastien Salva, Histoire des modes et du vêtement : du Moyen Âge au XXIe siècle, Paris, Éditions Textuel, , 503 p. (ISBN 978-2-84597-699-3), « Les femmes en pantalon », p. 413 et sv.

- Laurence Benaïm, Le Pantalon : une histoire en marche, Paris, Éditions de l'Amateur, , 271 p. (ISBN 978-2-85917-281-7), Grand prix du livre de mode.

Articles connexes

- Salopette

- Pantalette

- Short

- Largeot

- Pantalon Chino

- Loubna al-Hussein, militante féministe soudanaise arrêtée et menacée de flagellation pour le port d'un pantalon.