Clodoald

Clodoald ou Clodoaldus (vieux-francique : *Hlod(o)wald), plus connu sous le nom de saint Cloud (né vers 522 - mort le ), est un prince mérovingien du VIe siècle, petit-fils de Clovis Ier et fils de Clodomir. Il renonce à la royauté après l'assassinat de ses deux frères et devient ermite. À sa mort, il est canonisé par l'Église comme saint et devient alors le premier prince franc honoré d'un culte public dans la Chrétienté.

| Clodoald | |

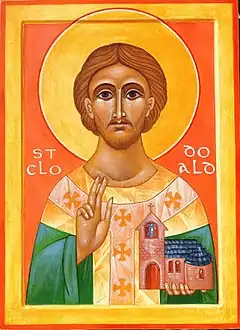

Icône orthodoxe de saint Clodoald. | |

| Saint, ermite, prêtre, abbé | |

|---|---|

| Naissance | 522 Inconnu |

| Décès | 7 septembre 560 (38 ans) Saint Cloud |

| Nom de naissance | Clodoald |

| Autres noms | Saint Cloud |

| Nationalité | Franc |

| Vénéré par | Église catholique, Église orthodoxe |

| Fête | 7 septembre |

Biographie

Clodoald est l'un des trois fils de Clodomir, roi d'Orléans, et de Gondioque.

Mort de son père

En 523-524, sous l'impulsion de Clotilde, Clodomir et ses deux frères, Childebert Ier et Clotaire Ier - qui s'étaient partagé, avec leur demi-frère Thierry, le royaume de leur père Clovis à la mort de celui-ci en 511 - se joignirent dans une expédition contre les Burgondes du roi Sigismond. Après l'arrestation de celui-ci et de sa famille, Clodomir rentra à Orléans. Mais le frère de Sigismond, Godomar III, revint triomphant en Burgondie à la tête des troupes envoyées par son allié et parent, le roi ostrogoth Théodoric le Grand. Là, il fit massacrer la garnison que les Francs avaient laissée. En représailles, Clodomir fit alors assassiner Sigismond et les fils de ce dernier : Gisald et Gondebaud, le , puis se lança dans une seconde expédition contre les Burgondes. Il est tué lors de la bataille de Vézeronce le 25 juin de la même année.

Assassinat de ses frères

Après la mort de Clodomir, ses trois fils Thibault, Gonthaire et Clodoald furent recueillis par sainte Clotilde, leur grand-mère, qui les éleva dans la foi chrétienne en attendant qu'ils puissent se partager les États de leur père, gouvernés pendant ce temps par des lieutenants.

Childebert Ier, roi de Paris, et son frère Clotaire Ier, roi de Soissons, convoitaient le royaume d'Orléans, alors que la loi salique imposait le partage du royaume entre les fils de Clodomir. Clotaire épousa Gondioque, la veuve de Clodomir, mais ne parvint pas à se faire octroyer le territoire de son défunt frère. Clotaire et son frère Childebert s'allièrent ensuite pour organiser l'assassinat des jeunes héritiers en 525[1]. Ils firent demander à leur mère Clotilde, de leur envoyer les enfants de Clodomir pour les proclamer successeurs de leur père. La sainte femme revêtit Clodoald, qui n’avait que deux ans, ainsi que ses deux frères, de leurs plus beaux habits et les accompagna, ne se doutant pas de ce qui attendait ses petits-enfants. Les deux oncles barbares auraient égorgé de leurs propres mains les deux aînés, Thibault et Gonthaire, âgés de dix et sept ans, au grand désespoir de sainte Clotilde, témoin du massacre de ses petits-enfants par ses propres fils.

Une autre version de ce drame raconte que Childebert et Clotaire ont envisagé de couper les cheveux des enfants, symbole de royauté sans lequel ils n'auraient pas pu revendiquer une part de l'héritage de leur père. Clotilde s'y opposa, argumentant qu'elle préférait les voir morts que tondus. Se chargeant eux-mêmes d'assassiner leurs neveux, ils tuèrent d'abord Gonthaire, avant que Thibault ne se jette à leurs pieds pour les implorer de le laisser en vie. Comme Childebert hésitait, Clotaire lui rappela que l'idée venait de lui et ils exécutèrent l'aîné aussi.

Seul le plus jeune, Clodoald, échappa miraculeusement au massacre, grâce au dévouement de quelques fidèles. On le cacha dans un monastère, et il put ainsi échapper aux recherches de ses oncles[2].

Renonciation à la royauté

Quelques années plus tard, considérant sa survie comme une providence, Clodoald se coupa lui-même les cheveux au cours d'une cérémonie par laquelle il déclara renoncer à la royauté[2]. Et même s'il eut plusieurs occasions de recouvrer les États de son père, il préféra une vie humble et tranquille dans les rigueurs de la solitude et se consacra entièrement au service de Dieu.

Initiation religieuse

%252C_petit-fils_de_Clovis_Ier.jpg.webp)

Après avoir distribué aux églises et aux pauvres les biens que ses oncles n'avaient pu lui ravir, il se retira auprès d'un saint religieux, nommé Séverin, qui menait une vie solitaire et contemplative dans un ermitage aux portes de Paris (à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Séverin dans le 5e arrondissement)[1].

Le jeune prince devint son disciple et reçut de ses mains l'habit religieux. Il demeura quelque temps en sa compagnie, pour se former à toutes les vertus monastiques. Childebert et Clotaire n'ignoraient pas son identité, mais, comme ils le virent sans prétention, ils le laissèrent en liberté et lui donnèrent même quelques héritages pour vivre plus commodément dans le lieu de sa retraite[1].

Départ en Provence

Cependant, ne se croyant pas assez solitaire, ou pour quelques raisons qui nous sont inconnues, il quitta les environs de Paris et se retira discrètement en Provence, loin de toutes les personnes de sa connaissance. Alors qu'il était en train de construire une petite cellule de ses propres mains, un pauvre se présenta à lui et lui demanda l'aumône. Clodoald était lui-même si pauvre qu'il n'avait ni or, ni argent, ni provisions qu'il pût lui donner. Toutefois il se dépouilla généreusement de sa propre cuculle et lui en fit présent. Selon la légende, cet acte de charité fut si agréable à Dieu, que, la nuit suivante, l'habit s'illumina spontanément entre les mains du pauvre qui l'avait reçue. Les habitants des environs furent témoins de ce miracle, et reconnurent en Clodoald un excellent serviteur de Dieu. Ils vinrent donc le trouver pour honorer sa sainteté et pour recevoir ses instructions ; mais face à leur trop grande déférence et voyant qu'il n'était pas plus caché en Provence qu'à Paris, Saint Clodoald s'en retourna dans son premier ermitage en périphérie de Paris[1].

Retour à Paris

À peine fut-il revenu qu'Eusèbe, évêque de Paris, l'ordonna prêtre vers l'an 551, malgré les protestations de son humilité. Certaines sources rapportent que Clodoald aurait été ordonné prêtre « à la demande du peuple ». Clodoald fut le premier des princes de France à consacrer sa vie à la religion. Il accomplit pendant quelque temps les fonctions de son ministère dans l'église de Paris. On admirait en lui le pouvoir de la grâce, qui, d'un prince, ou pour mieux dire d'un roi légitime, avait fait un humble serviteur de la maison de Dieu. Il était loué pour son humilité, sa modestie, son détachement des choses du monde, son amour pour la pénitence et sa charité incomparable. Clodoald ne put souffrir longtemps ces honneurs, et, pour les éviter, il se retira sur une colline, le long de la Seine, à deux lieues au-dessous de Paris. Ayant trouvé refuge en ces lieux retirés, que l'on appelait Novigentum (l'actuelle commune de Saint-Cloud), il y mena une vie de solitude et de prière[2].

Fondation d'un monastère

Après y avoir vécu quelque temps solitaire, Clodoald vit accourir de toutes parts des disciples, venus se mettre sous sa direction. Quelques cellules furent d’abord bâties, et bientôt un monastère devint nécessaire. D'après la tradition, Clodoald aurait fait construire un monastère avec chapelle qu'il dota des biens que les rois, ses oncles, lui donnèrent. Il plaça son église et tous ses revenus sous la dépendance de la cathédrale de Paris. Clodoald vécut sept ans dans son monastère, au milieu de ses frères, avant d'y mourir saintement le [1].

Sa mort, qu'il aurait prédite avant qu'elle arrivât, fut, selon la légende, suivie de plusieurs miracles, qui se seraient produits près de son tombeau. Clodoald est alors canonisé et le hameau se transforme rapidement en un lieu de pèlerinage, qui voit accourir des foules immenses. Novigentum change alors de nom pour devenir « Sanctus Clodoaldus » (Saint-Cloud).

Église Saint-Clodoald de Saint-Cloud

Cette chapelle, agrandie ou reconstruite, notamment par le roi Dagobert Ier, devint collégiale au VIIIe siècle. En 1376, on transféra les reliques du saint de la crypte dans le chœur de l'église haute reconstruite une nouvelle fois. À cette occasion, Aimery de Magnac, alors évêque de Paris, fit don à sa famille d'un bras entier du saint. Conservé au domaine familial du Châtelard (près de Saint-Junien en Haute-Vienne), le bras fut porté le par dame Perennelle de Maignac, nièce de l'évêque de Paris et veuve de Clément de Reilhac, seigneur de Brigueil, pieds nus, du Châtelard jusqu'à l'église de Saint-Junien, qui eut l'obligation d'organiser chaque année, « à perpétuité », une procession en l'honneur de cette relique. Plus tard cependant, cette relique de saint Cloud ne semble pas concernée par les "ostentions" de Saint-Junien, et au moment de la Révolution, elle était de retour en l'église St Clodoald.

La collégiale de Saint-Cloud connaît son heure de gloire en 1589, lorsque les funérailles du roi Henri III, assassiné par le moine Jacques Clément, y sont célébrées. À partir de 1635, la collégiale sert d'église paroissiale. Vers 1750, l'église fortement délabrée est rasée en 1778. N'en subsistent alors que les soubassements du chœur et du transept, l'abside de la crypte et la dernière travée à chevet plat du bas-côté nord. On peut encore voir ces vestiges, de nos jours, rue de la Faïencerie, à Saint-Cloud. La première pierre d'une nouvelle église - l'actuelle église Saint-Clodoald de Saint-Cloud - est posée le 22 mai de la même année par la reine Marie-Antoinette. Mais à peine les murs commencent-ils à s'élever que la Révolution éclate. Il faut interrompre les travaux qui ne reprendront qu'en 1819. Le , l'église est enfin consacrée. Les reliques du saint ont été détruites par les révolutionnaires, à l'exception du fameux bras, conservé dans un reliquaire d'argent, qui fut sauvé par une institutrice, Mme Pottée. Le , cette vénérable relique est solennellement restituée à l'église paroissiale.

Devenue vite trop petite, ladite église est une nouvelle fois reconstruite sous Napoléon III. En août 1861, le prince impérial, âgé de 5 ans, pose la première pierre de la nouvelle église qui est consacrée en 1878, et construite dans un style néo-gothique. Une vertèbre dorsale, sauvée par un porte-châsse, est restituée à l'église en 1863. En 1929, le peintre et maître-verrier Maurice Tastemain réalise deux vitraux sur la vie du saint dans cette église.

Postérité

Hommages

En plus de l'église Saint-Clodoald à Saint-Cloud, on retrouve d'autres lieux qui lui sont consacrés en France, parmi lesquels l'ancienne commune du Calvados Saint-Cloud-en-Auge réunie en 1832 avec Saint-Etienne-la-Thillaye, les communes en Dordogne de Badefols-d'Ans, Biras, Pissot, Léguillac-de-l'Auche, Grand-Castang ainsi que Montpeyroux, issue d'une fusion avec la commune de Saint-Cloud en 1794, Saint-Cloud-en-Dunois en Eure-et-Loir, Rhodon dans le Loir-et-Cher, Flins, Osmoy et Courgent dans les Yvelines.

L'église du XIIe siècle de Sainte-Colombe-de-Duras en Lot-et-Garonne, est sous le vocable de Saint-Cloud. Les lieux-dits Saint-Cloud à Biron, au Château Saint-Cloud ancien lieu-dit de Douzillac[3] et Saint-Cloud à Blessac peuvent aussi être mentionnés.

Aux États-Unis, les villes de Saint Cloud dans le Minnesota et de St. Cloud en Floride portent le nom du prince canonisé.

Clodoald par Grégoire de Tours

Dans son Histoire des Francs, Grégoire de Tours raconte les luttes pour le pouvoir entre les enfants de Clovis, et après avoir évoqué l'assassinat de ses deux frères, consacre quelques lignes à Clodoald :

- « Ils ne purent prendre le troisième, Clodoald, qui fut sauvé par le secours de braves guerriers ; dédaignant un royaume terrestre, il se consacra à Dieu, et, s’étant coupé les cheveux de sa propre main, il fut fait clerc. Il persista dans les bonnes œuvres, et mourut prêtre. »

Au Palais de l'Élysée

Un tableau de Sébastien-Melchior Cornu (1804-1870) représentant Saint-Clodoald décore la chapelle du Palais de l'Élysée.

Références

- (it) Fabio Arduino, « San Clodoaldo (o Cloud) Venerato a Parigi », sur Santi e Beati, santiebeati.it, (consulté le ).

- « Le martyrologe romain fait mémoire de Saint Cloud », Magnificat, no 238, , p. 103.

- Alexis de Gourgues, Dictionnaire topographique du département de la Dordogne, Imprimerie nationale, , 389 p..

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- (en) GCatholic.org

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- La vie de saint Cloud, site de la paroisse catholique de Saint-Cloud

- Site du musée des Avelines, Saint-Cloud

- Ressource relative à la religion :

- (en) GCatholic.org

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :