Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Bélon [ʁjɛk syʁ belɔ̃] est une commune du département du Finistère, en Cornouaille, dans la région Bretagne, en France. Riec-sur-Bélon dépendait autrefois du diocèse de Cornouaille. La commune est surtout connue pour sa production d'huîtres plates appelées « belons ».

| Riec-sur-Bélon | |

L'église paroissiale Saint-Pierre. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Quimperlé Communauté |

| Maire Mandat |

Sébastien Miossec 2020-2026 |

| Code postal | 29340 |

| Code commune | 29236 |

| Démographie | |

| Gentilé | Riécois ou Rieccois |

| Population municipale |

4 240 hab. (2020 |

| Densité | 78 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 50′ nord, 3° 42′ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 94 m |

| Superficie | 54,64 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Riec-sur-Bélon (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Moëlan-sur-Mer |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | riecsurbelon.fr |

Géographie

Localisation

Riec-sur-Bélon est situé en Cornouaille et dans le sud-est du Finistère. Son territoire est délimité par l'Aven à l'ouest et le Bélon à l'est, deux petits fleuves côtiers dont les vallées partiellement envahies par la mer forment deux rias qui se rejoignent à l'extrémité sud de la commune au niveau de la pointe de Penquernéo. Les communes limitrophes ont pour nom Moëlan-sur-Mer à l'est que sépare le Bélon, Nevez et Pont-Aven à l'ouest que sépare en partie l'Aven, Bannalec et Le Trévoux au nord, Baye au nord-est. Le bourg est situé à vol d'oiseau à 12 km à l'ouest de Quimperlé, à 17 km à l'est de Concarneau, à 27 km à l'ouest de Lorient et à 35 km à l'est de Quimper.

L'anse de Kerdru, anse annexe située sur la rive droite de l'anse de Penmor.

L'anse de Kerdru, anse annexe située sur la rive droite de l'anse de Penmor. L'anse de Penmor vue de sa rive droite près du moulin Édouard.

L'anse de Penmor vue de sa rive droite près du moulin Édouard. Le fond de l'anse de Penmor à marée haute (vue depuis la passerelle située devant le moulin Édouard).

Le fond de l'anse de Penmor à marée haute (vue depuis la passerelle située devant le moulin Édouard). La presqu'île de confluence entre l'anse de Penmor et la rivière (ria) de Bélon.

La presqu'île de confluence entre l'anse de Penmor et la rivière (ria) de Bélon. La confluence Bélon (à droite sur la photographie) - Anse de Penmor (au premier plan et à gauche de la photographie).

La confluence Bélon (à droite sur la photographie) - Anse de Penmor (au premier plan et à gauche de la photographie). La rivière (ria) du Belon vue depuis les environs de Ker Anna.

La rivière (ria) du Belon vue depuis les environs de Ker Anna. L'anse de Keristinec.

L'anse de Keristinec. La partie amont de la rivière (ria) du Belon vue depuis les environs de l'anse de Keristinec.

La partie amont de la rivière (ria) du Belon vue depuis les environs de l'anse de Keristinec.

Les parcs à huîtres du château de Bélon (rive droite du Bélon, côté Riec-sur-Bélon) ; à l'arrière-plan le port du Bélon, côté Moëlan-sur-Mer).

Les parcs à huîtres du château de Bélon (rive droite du Bélon, côté Riec-sur-Bélon) ; à l'arrière-plan le port du Bélon, côté Moëlan-sur-Mer). La ria du Bélon vue vers l'aval depuis le port de Bélon en Riec-sur-Bélon, à marée basse.

La ria du Bélon vue vers l'aval depuis le port de Bélon en Riec-sur-Bélon, à marée basse. La ria du Bélon et le port de Bélon (en Riec-sur-Bélon) vus depuis la pointe de Porscouric à marée basse.

La ria du Bélon et le port de Bélon (en Riec-sur-Bélon) vus depuis la pointe de Porscouric à marée basse. La ria du Belon, vue vers l'amont depuis la pointe de Questélan (rive droite, côté Riec-sur-Bélon).

La ria du Belon, vue vers l'amont depuis la pointe de Questélan (rive droite, côté Riec-sur-Bélon). La ria du Bélon : la plage de Questélan (rive droite, côté Riec-sur-Bélon).

La ria du Bélon : la plage de Questélan (rive droite, côté Riec-sur-Bélon). La ria du Bélon : vue vers l'aval depuis la pointe de Questélan (rive droite, côté Riec-sur-Bélon).

La ria du Bélon : vue vers l'aval depuis la pointe de Questélan (rive droite, côté Riec-sur-Bélon).

Le bourg s'est établi à une certaine distance de la côte, sur le plateau ; c'est là une caractéristique commune à de nombreuses communes littorales bretonnes (par exemple à Trégunc, Moëlan-sur-Mer, Névez, Beuzec-Conq, Nizon, Clohars-Carnoët, etc.), les premiers émigrants bretons fixèrent le centre de leurs plous à l'intérieur des terres, probablement par crainte des pirates saxons[1].

Riec-sur-Bélon fait partie de la communauté d'agglomération Quimperlé communauté depuis 1996.

|

Hydrographie et relief

La commune de Riec-sur-Bélon est, pour sa partie Sud en situation péninsulaire entre les rias de l'Aven à l'Ouest et du Bélon à l'Est ; cette presqu'île, paradoxalement encastrée dans les terres de la commune de Névez à l'Ouest et de Moëlan-sur-Mer à l'Est ; elle se termine au sud par la Pointe de Perquernéo qui donne sur l'Océan Atlantique.

La partie nord de la commune, plus continentale, est limitée à l'Ouest par la partie fluviale de l'Aven et à l'Est par la partie fluviale de la rivière du Bélon.

D'autres petits cours d'eau, affluents de rive gauche de l'Aven ou de rive droite du Bélon drainent le territoire communal, le plus important étant le Dourdu qui, dans sa partie amont forme un temps la limite communale avec Le Trévoux, puis passe à l'ouest du bourg de Riec avant de se jeter dans l'anse de Penmor, anse annexe de la ria du Bélon.

Le finage de Riec-sur-Bélon est constitué essentiellement d'un plateau situé vers 80 mètres d'altitude dans sa partie Nord (les points les plus hauts sont à 91 mètres, l'un à l'Ouest de Keranguyader, dans l'extrême nord de la commune et l'autre dans la zone industrielle de Kérandréo) et s'abaissant progressivement jusqu'à une quarantaine de mètres dans sa partie sud ; ce plateau est troué par les vallées des cours d'eau précités dont les cours aval s'encaissent quelque peu pour rejoindre leurs embouchures. Le bourg est vers une cinquantaine de mètres d'altitude.

Géologie

Le sous-sol est essentiellement de constitution granitique mais du gneiss y affleure par endroits.

Un gisement de kaolin a été exploité à Riec-sur-Bélon par la "Société anonyme des terres réfractaires, grès et Kaolins du Finistère", créée en 1919 par Jean de Saisy de Kerampuil ; le minerai était acheminé par voie ferrée jusqu'à Quimperlé ; l'extraction fut arrêtée en 1927 car le kaolin de Riec n'avait pas la finesse requise pour la fabrication de la porcelaine[2]. L'étang des Kaolins occupe désormais le trou de l'ancien site d'extraction ; c'est désormais un site de pêche réputé[3].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[6]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Bannalec », sur la commune de Bannalec, mise en service en 1984[10] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[11] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 221 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, dans le département du Morbihan, mise en service en 1952 et à 22 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[14], à 12 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[16].

Transports

La voie express RN 165 (axe routier Nantes-Brest) traverse l'extrême-nord du territoire communal et Riec-sur-Bélon est desservi, via la D 4 et la D 104, par l'échangeur de Kerandréo.

Le bourg de Riec-sur-Vélon est traversé par la D 783 (ancienne RN 783) venant de Quimper, via Concarneau et continuant vers Quimperlé, via Pont-Aven. La D 24 part de Riec en direction de Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët.

La ligne ferroviaire Concarneau-Quimperlé, à voie métrique, desservie par les Chemins de fer départementaux du Finistère, a ouvert en 1908 ; sa construction fut difficile au niveau de la traversée de la tourbière du Guily, ce qui en retarda la mise en service[17] ; fermée au trafic voyageurs le , la voie ferrée est désormais totalement désaffectée ; elle desservait Riec-sur-Bélon ; son tracé est, pour le tronçon allant de Pont Guily à Kerléon, est désormais utilisé par un sentier de randonnée.

La chaussée de l'ancienne ligne ferroviaire allant de Quimperlé à Concarneau dans la vallée du Guily ; désormais c'est un sentier de randonnée.

La chaussée de l'ancienne ligne ferroviaire allant de Quimperlé à Concarneau dans la vallée du Guily ; désormais c'est un sentier de randonnée. La chaussée de l'ancienne ligne ferroviaire allant de Quimperlé à Concarneau dans la vallée du Guily ; désormais c'est un sentier de randonnée.

La chaussée de l'ancienne ligne ferroviaire allant de Quimperlé à Concarneau dans la vallée du Guily ; désormais c'est un sentier de randonnée.

Le sentier de grande randonnée 34 (GR 34) longe les rias du Bélon et de l'Aven.

Paysage et habitat

Riec-sur-Bélon présente un paysage agraire traditionnel de bocage avec un habitat rural dispersé constitué d'écarts formés de hameaux (dénommés localement "villages") et de fermes isolées. Le bourg de Riec a beaucoup grossi depuis la Seconde Guerre mondiale avec la création de nombreux lotissements à sa périphérie, principalement au sud du bourg en direction de Penmor. Une rurbanisation importante a transformé la campagne en zone résidentielle, principalement dans le secteur de Lanmeur-Coat Pin, mais aussi le long de la route menant au port de Rrosbraz.

Chaumière dans le bourg de Riec-sur-Bélon.

Chaumière dans le bourg de Riec-sur-Bélon. Maison dans le hameau de Kergroes.

Maison dans le hameau de Kergroes.

Urbanisme

Typologie

Riec-sur-Bélon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [18] - [19] - [20]. Elle appartient à l'unité urbaine de Riec-sur-Bélon, une unité urbaine monocommunale[21] de 4 185 habitants en 2017, constituant une ville isolée[22] - [23]. La commune est en outre hors attraction des villes[24] - [25].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[26]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[27] - [28].

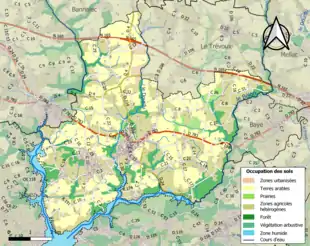

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 5,2 % | 283 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 0,7 % | 36 |

| Extraction de matériaux | 0,6 % | 33 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 44,0 % | 2392 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 3,0 % | 163 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 30,5 % | 1660 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 2,3 % | 127 |

| Forêts de feuillus | 9,6 % | 519 |

| Forêts de conifères | 2,0 % | 111 |

| Forêts mélangées | 1,7 % | 93 |

| Estuaires | 0,4 % | 23 |

| Source : Corine Land Cover[29] | ||

En 2022, le département du Finistère a décidé de planter 5 000 arbres sur un terrain de 4 hectares abandonné et en friches surplombant l'anse de Penmor, créant ainsi un nouveau bois, dans le cadre de sa lutte contre le réchauffement climatique[30].

Toponymie

Le nom de la commune vient de « Rioc », un saint breton du VIe siècle qui vécut comme ermite près de Camaret après avoir été sauvé sur les rives de l'Élorn des griffes d'un dragon qui s'apprêtait à le dévorer par saint Derien et saint Néventer, et de Bélon, la rivière bordant la commune. Riec devient Riec-sur-Bélon en 1898 pour éviter les confusions postales avec la commune de Briec.

Jusqu'à correction en 2013, le nom de la commune, tel qu'indiqué par le Code officiel géographique était Riec-sur-Belon.

Le nom breton de la commune est Rieg[31].

Ses habitants sont appelés les Riécois ou Rieccois.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

De nombreux monuments mégalithiques sur le territoire de la commune attestent d'une occupation humaine dès le Néolithique, notamment l'allée couverte de Keriantec, longue d'une dizaine de mètres, qui date du 3e millénaire avant notre ère et qui servit de sépulture collective à un groupe d'agriculteurs ou d'éleveurs. Son originalité tient dans le choix architectural de faire reposer une paroi de l'allée couverte par l'autre (la paroi sud, très inclinée), ce qui permit de faire l'économie de dalles de couverture. Ce type d'allée couverte n'existe qu'en 8 exemplaires situés dans le Morbihan et le sud du Finistère. Cette allée couverte est classée monument historique depuis le [32].

L'allée couverte de Keriantec 1.

L'allée couverte de Keriantec 1. L'allée couverte de Keriantec 2.

L'allée couverte de Keriantec 2. Le dolmen de Kerscao.

Le dolmen de Kerscao. Haches à douille trouvées à Saint-Caradec en Riec-sur-Bélon (âge du bronze final, Musée départemental breton de Quimper).

Haches à douille trouvées à Saint-Caradec en Riec-sur-Bélon (âge du bronze final, Musée départemental breton de Quimper). La stèle protohistorique de Penlann.

La stèle protohistorique de Penlann.

Le menhir de Kerregenn Ron ("Chapeau breton") se trouve le long de la route D 783 entre le bourg de Riec et Baye.

La mise au jour au XIXe siècle de vestiges d'une villa gallo-romaine près de la chapelle Saint-Léger attestent d'une présence gallo-romaine.

Une ancienne voie gallo-romaine, allant de la Porte-Neuve à Vorgium (Carhaix), ouverte vers le IIIe siècle, est restée utilisée au Moyen-Âge comme le montre l'emplacement des bois de justice du baron de Riec, sire de Porte-Neuve. Elle est également indiquée sur la carte de Cassini (fin XVIIIe siècle) qui indique les améliorations faites par le duc d'Aiguillon, alors gouverneur de la Bretagne (son tracé coïncide pour l'essentiel avec celui des actuelles routes D 104 au nord du bourg et D 24 au sud du bourg)[33].

Le Haut Moyen-Âge

Riec a été une paroisse de l'Armorique primitive.

L'époque féodale

Selon Jean-Baptiste Ogée « en 1400 le sire de Rosmadec était seigneur de l'endroit, où l'on remarquait alors les manoirs de Coëtaffan, à Quequen-Richard ; Godener, à Guillaume Bizien ; Kerturgoal, au sire Demur (...). Alain Morel[Note 5] et Alain Angal, nés dans cette paroisse, occupèrent le siège épiscopal de Quimper, le premier dans le treizième siècle et le second dans le quatorzième »[34].

La plus grande partie des terres de la paroisse de Riec dépendaient à l'époque féodale de la seigneurie de la Porte-Neuve. Le château de la Porte-Neuve, situé en bordure du Bélon, constituait avec les châteaux du Poulguin et du Hénant un système défensif contre les envahisseurs venus de la mer. Les noms des seigneurs de la Porte-Neuve ne nous sont connus qu'à partir de 1298. Les premiers seigneurs de la Porte-Neuve étaient les Morillon. L'un d'entre eux, Thibaud de Morillon, eut la tête tranchée à Paris en 1343, probablement sur ordre du roi Philippe VI. Il avait eu le malheur d'assister à un tournoi organisé par le duc de Normandie, fils aîné du roi de France. Au cours de ce tournoi, lui et d'autres chevaliers bretons furent arrêtés puis décapités. Leur unique tort était d'avoir pris parti pour Jean de Montfort, dans le conflit qui l'opposait à Charles de Blois pour la possession du duché de Bretagne. Charles de Blois, neveu du roi de France, avait le soutien de ce dernier. À la suite du mariage en 1445 de Catherine de Morillon, unique héritière de la seigneurie de la Porte-Neuve, avec Guillaume de Guer, seigneur du Parc en Rédené, celle-ci passa dans les mains de la famille de Guer. Elle le restera jusqu'à la Révolution française. Alain de Guer (né en 1628, décédé le à La Porte-Neuve en Riec), seigneur de la Porte-Neuve, du Hénant, de Pontcallec et de bien d'autres lieux, écuyer de la Grande Écurie du roi, fut élevé au rang de marquis en 1657 pour ses terres de Pontcallec. Ce même Alain de Guer se retrouvera ruiné peu de temps après pour avoir donné sa caution à son cousin le marquis de Kerméno de Garo, seigneur de Baud. Il abandonnera alors tous ses titres à son fils et au décès de sa femme, Françoise de Lannion, il entra en religion. Le père Julien Maunoir, qui organisa en 1676 une mission à Riec, l'a probablement influencé dans son choix. Il fut recteur de Riec de 1678 à 1681 puis de Moëlan de 1681 à 1702.

Samuel Billette, seigneur de Kerouel (en Trégunc), de Kerustum (en Riec), de Kermeur et de Villeroche[35] (en Moëlan), avocat, procureur-syndic, sénéchal de Carnoët, procureur fiscal de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, fut maire de Quimperlé entre 1679 et 1683 et député représentant Quimperlé aux états généraux de 1681 tenus à Nantes ; il fut aussi afféagiste de la moitié des grands moulins de Quimperlé à partir de 1689, jusqu'à sa mort survenue en 1722. Il est le grand-père de Vincent Samuel Billette de Villeroche, qui fut député aux états généraux de 1789, puis à l'Assemblée nationale[36].

Riec au XVIIIe siècle

En 1759, la paroisse de Riec devait chaque année fournir 41 hommes pour servir de garde-côtes[37].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Riec en 1778 :

« Riec ; sur une hauteur, à 8 lieues au Sud-Est de Quimper, son évêché ; à 34 lieues de Rennes, et à trois lieues de Quimperlé, sa subdélégation et son ressort. On y compte 2 500 communiants[Note 6]. La cure est à l'alternative. M. le marquis de Pontcallec est seigneur de cette paroisse, où il possède le beau château de la Porte-Neuve. Le territoire, bordé au Sud par la mer, offre à la vue des terres bien cultivées, des prairies, des vallons, des coteaux, et quelques landes. (...) Le château de Bellon [Belon] appartient à M. de Tinténiac[Note 7], époux de Anne Antoinette de Kersulgen[34]. »

Jacques Cambry écrit que « des gabares de cent vingt tonneaux peuvent se rendre à une demi-lieue de cette commune [du bourg de Riec, le port se trouvant à la Porte-Neuve][38].

Révolution française

En 1790, la paroisse de Riec est érigée en commune. Elle cède le quartier de Saint-Guénolé ![]() et le couvent de Saint-Guénolé, soit environ 180 hectares par prélèvement sur la paroisse de Riec (rive gauche de l'Aven) et sur la paroisse de Nizon (rive droite de l'Aven), soit en tout 180 hectares, pour constituer la commune de Pont-Aven.

et le couvent de Saint-Guénolé, soit environ 180 hectares par prélèvement sur la paroisse de Riec (rive gauche de l'Aven) et sur la paroisse de Nizon (rive droite de l'Aven), soit en tout 180 hectares, pour constituer la commune de Pont-Aven.

L'aménagement portuaire et les passeurs du Bélon

Pendant tout le XIXe siècle, et encore au début du XXe siècle, deux bacs permettaient de franchir la ria du Bélon, l'un à Bélon, entre Bélon (en Riec-sur-Bélon) et Bélon (en Moëlan-sur-Mer), depuis au moins 1789 et jusqu'après 1920, l'autre à la Porte-Neuve (depuis au moins 1789 et jusqu'à 1907). Le bac de la Porte-Neuve (long de 7 mètres et large de 2,50 mètres) permettait de traverser l'estuaire du Bélon pour accéder à la presqu'île de Brigneau et Kerfany ; le , le bac, chargé d'une quarantaine de paroissiens de Moëlan, de Clohars-Carnoët et de Riec qui se rendaient au pardon de Saint-Léger, coula au milieu de la rivière, et 21 personnes, dont de nombreux enfants, se noyèrent[39]. Une gwerz racontant ce malheur fut écrite et publiée par un éditeur de Morlaix[40].

Une cale fut construite sur la rive gauche de l'Aven à Rosbraz entre 1847 et 1849, remplaçant une cale antérieure en très mauvais état et à l'accès difficile en raison de la pente escarpée du chemin qui y conduisait ; elle fut surtout utilisée par les navires qui ne pouvaient pas remonter jusqu'au port de Pont-Aven en raison de la profondeur d'eau insuffisante à marée basse. Une autre cale fut construite, cette fois-ci sur la rive droite de la Belon, à Belon (hameau de Riec-sur-Belon), en 1872, pour faciliter le dépôt du maërl et le transit des marchandises. La construction d'une cale en face sur la rive gauche à Bélon (hameau de Moëlan-sur-Mer) permit la mise en place d'un bac grâce à un batelet assurant le passage des piétons et d'un chaland pour le passage des bestiaux et des voitures[41].

Riec vers le milieu du XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée ont décrit Riec en 1853 :

« Riec : Commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui curé de 2e classe. (...) Principaux villages : Kernaour, Keranguyader, Kermarec, Sainte-Marguerite, Loctudy, le Penquer, Kerludaouen, Saint-Carru, le Ruec. Manoirs de la Porte-Neuve, de Trédiec, de Kerlaouen, de Bélon. Chapelles Saint-Léger, Saint-Jean, de Trémor. Superficie totale 5 429 hectares, dont (...) terres labourables, prés et pâturages 290 ha, vergers et jardins 75 ha, bois 293 ha, landes ou incultes 2 935 ha. Moulins: 8 (de Poulfanq, de Penanrun, du Haut Bois, Bazouin, de Trédiec, de Saint-Houarneau, de Lescouat et Nezet ; à eau). Cette commune produit surtout des sarrasins et du seigle ; située à peu de distance de la mer, elle tire grand parti des engrais marins. Quelques « sœurs blanches », établies à Riec, donnent leurs soins aux malades de Pontaven [Pont-Aven] et des alentours. La route de Concarneau à Quimperlé traverse la commune. Géologie : constitution généralement granitique ; le gneiss se montre çà et là. On parle le breton[42]. »

Une épidémie de choléra qui démarra à Moëlan-sur-Mer fit 23 morts à Riec en 1865.

L'exploitation du maërl

Les bancs de maërl de la ria du Bélon sont exploités depuis au moins 1863, année où les habitants de Riec-sur-Bélon et Moëlan-sur-Mer obtiennent une autorisation d'exploitation. L'extraction, guère aisée, se fait en fonction du rythme des marées à l'aide de dragues à marée haute et de pelles à marée basse. Le maërl est acheminé au port de Pont-Aven, ainsi qu'aux cales de Bélon et de la Porte-Neuve. Des traces de cette activité sont encore visibles, des vestiges d'embarcadères datant des années 1880 subsistent sur la rive droite du Bélon entre Keristinec et Pont Guily. L'épuisement des bancs de maërl a provoqué dans le courant du XXe siècle le déplacement de cette activité vers l'archipel des Glénan[41].

Les débuts de l'ostréiculture

Par le passé les bancs d'huîtres sauvages étaient pêchés pour la consommation locale, mais ces bancs naturels commencèrent à s'épuiser peu à peu ; au XVIIIe siècle une loi interdit la pêche des huîtres pendant la période de reproduction : c'est l'origine du dicton des "Mois sans R" qui conseille de ne pas manger d'huîtres pendant les mois concernés en raison de leur laitance, mais en fait les huîtres sont consommables toute l'année.

L'activité ostréicole commence dans la ria du Bélon vers le milieu du XIXe siècle : le sieur du Balay installe son premier parc à huîtres en 1857, la famille de Solminihac (Auguste de Solminihac et son beau-frère Hippolyte de Mauduit) commencent cette activité en 1864 en mettant en pratique les méthodes préconisées par les scientifiques Coste et de Bon ; la famille Cadoret commence cette même activité en 1872. En une vingtaine d'années, la ria du Bélon se métamorphose avec la création de nombreux parcs à huîtres en lieu et place des vasières antérieures, grâce notamment à plusieurs grands prix de gastronomie gagnés lors de différentes expositions universelles vers la fin du XIXe siècle, parvenant à supplanter les huîtres d'Ostende sur les tables des grands restaurants parisiens[43]. Vers 1900, la réputation de la Belon, une huître plate, est déjà grande. Transportées initialement par tombereau à la gare de Quimperlé, les huîtres, vendues initialement principalement en Belgique, trouvent à la Belle Époque un débouché sur les plus grandes tables parisiennes, par exemple au restaurant Prunier. Plusieurs maisons de gardes sont alors construites sur les rives de la Belon pour assurer la surveillance des parcs. Cet âge d'or ostréicole prit fin en 1922, année où 90 % des huîtres périrent[41].

La rixe de Noël 1874

La nuit de Noël 1874, alors que les femmes assistaient à la messe de minuit, 300 Riécois s'attroupèrent près du bourg et attaquèrent les jeunes de Pont-Aven qui prétendaient entrer dans l'église de Riec, bravant la règle du chacun chez soi. Tous se battirent allègrement avant de se retourner contre deux gendarmes en patrouille qui tentaient d'intervenir[44].

Les écoles à la fin du XIXe siècle

Fin XIXe, la construction de 67 écoles de hameaux a été autorisée dans le Finistère par deux décrets :

- le décret du qui a délégué une subvention pour 18 écoles de hameaux sur l'arrondissement de Quimperlé ; toutes ont été bâties dont 3 à Riec (Lothan, Loyan et Saint-Gilles) ;

- le décret du qui a délégué une subvention pour 50 écoles de hameaux sur les quatre autres arrondissements du département (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper) à choisir dans les communes « dont le territoire est le plus étendu et les ressources les plus restreintes » ; 49 ont été bâties[45].

En 1893 un scandale concernant les nombreux abus sexuels commis à l'encontre d'enfants par un Frère de Ploërmel dans l'école privée congréganiste Saint-Joseph de Riec défraya la chronique[46] et suscita de nombreuses polémiques entre partisans de l'école privée et de l'école laïque[47]. L'auteur des faits fut condamné à dix ans de travaux forcés par les Assises du Finistère[48].

« Si vous mettez vos enfants à l'école du diable, Dieu vous punira d'une façon aussi terrible qu'effrayante » déclare à ses ouailles le recteur de Riec en 1893[49]. La même année pourtant, le directeur de l'école congréganiste de la paroisse abuse de trois enfants et s'enfuit à Anvers ; le recteur convoque les parents des trois enfants concernés et leur enjoint de ne rien révéler[50]. En 1898 le curé de Riec jeta l'interdit sur l'école laïque et ses cours d'adulte[51].

De Riec à Riec-sur-Bélon

C'est en 1898 que Riec change son nom en Riec-sur-Bélon[52], afin d'éviter les confusions avec la commune de Briec[53].

Le XXe siècle

À partir de 1900 quatre foires annuelles sont organisées à Riec le 3e vendredi de Carême, le lundi de la Trinité, le lundi après le 8 septembre et le 3e lundi de décembre[54].

Lors du pardon de la Saint-Pierre, début juillet de chaque année, des fêtes publiques étaient organisées : celles de 1905 par exemple duraient deux jours pendant lesquelles diverses courses d'hommes, d'enfants, de chevaux étaient organisées aisi que divers concours de lutte bretonne, de fumeurs, de danses bretonnes, etc[55].

Les querelles liées à la laïcité

Le Journal officiel du indique que Louis Félix Ollivier, député des Côtes-du-Nord, a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une pétition hostile à la politique menée par le gouvernement d'Émile Combes signée entre autres par 641 habitant de Riec-sur-Belon[56].

Le journal La Croix du écrit :

« Des commissaires de police, envoyés par le gouvernement[Note 8], viennent de se rendre dans ceux des établissements enseignants du Finistère dirigés par les anciens Frères de Ploërmel, qui devaient se fermer le 31 mai dernier, pour voir si la fermeture avait eu lieu réellement. (...) À Riec (...), les commissaires ont trouvé les Frères revêtus d'habits laïques, continuant à faire l'école, se déclarant sécularisés et libres, par conséquent, d'enseigner[57]. »

En décembre 1904, le marquis de Brémond d'Ars[Note 9], conseiller général, qui habitait le château de la Porte-Neuve, devenu propriétaire de l'école privée afin d'en maintenir l'activité, poursuivi pour reconstitution d'une école congrégationniste, fut acquitté par le tribunal de Quimperlé[58].

la minoterie de Poulfanq et l'anse de Penmor au début du XXe siècle (carte postale colorisée).

la minoterie de Poulfanq et l'anse de Penmor au début du XXe siècle (carte postale colorisée). Une noce à Riec au début du XXe siècle (carte postale).

Une noce à Riec au début du XXe siècle (carte postale).

La culture des pommiers

La culture des pommiers était alors une activité importante : par exemple en octobre 1907, à Quimperlé, appartenant à des cultivateurs des environs de Clohars, Moëlan et Riec, « on voit, emplissant la cour de la gare ou rangés des deux côtés de la route quand la cour se trouve insuffisante pour les contenir, des chargements de pommes, attendant qu'on leur donne accès auprès d'un wagon qui se fait longtemps attendre ; et il n'est pas rare de voir ces braves gens attendre durant un jour entier et même quelquefois pendant deux jours qu'on en mette enfin un à leur disposition »[59].

Le journal L'Ouest-Éclair écrit en 1936 :

« Dans la région quimperloise comprise entre Guilligomarc'h et Mellac de l'est à l'ouest, Nizon et Clohars-Carnoët du nord au sud, la culture du pommier est poussée très activement. Les crus de Clohars et de Riec surtout sont reconnus unanimement pour être les meilleurs, avec ceux du secteur voisin de Fouesnant. Cette année, contrairement à 1935, la récolte s'annonce magnifique. (...) Une délégation s'est rendue à Paris dans le but de faire revaloriser la pomme à cidre et pour obtenir du gouvernement que les mêmes ressources soient prises dans les années d'abondance comme pour le vin[60]. »

Première Guerre mondiale

La commune paie un lourd tribut en vies humaines. Sur le monument aux morts communal figure les noms de 170 Riecois morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[61]. Le colonel François de Brémond d'Ars, tué en Belgique dès le n'est pas comptabilisé parmi les victimes de Riec-sur-Bélon[62]. Le monument aux morts est inauguré le dimanche [63].

L'Entre-deux-guerres

En 1921, Mélanie Rouat[64] ouvre un restaurant, « Chez Mélanie », qui acquit rapidement une grande réputation et fut fréquenté par de nombreux peintres séjoirnant dans la région, ainsi que par des célébrités telles que Mistinguett, Raimu, Cocteau, Colette, Louis Jouvet, etc. ou, après la Seconde Guerre mondiale, par d'autres telles que Vincent Auriol, Georges Pompidou, Yves Montand, le critique gastronomique Curnonsky, etc., son restaurant étant aussi transformé en un véritable musée. Sa fille Marie lui succéda entre 1955 et 1973. L'endroit, racheté par la commune, est désormais l'« Espace Mélanie », la médiathèque de Riec-sur-Bélon[65].

La salle à manger et d'exposition de peintures du restaurant Chez Mélanie à Riec-sur-Bélon ayant hébergé notamment 7 toiles de Léon Broquet.

La salle à manger et d'exposition de peintures du restaurant Chez Mélanie à Riec-sur-Bélon ayant hébergé notamment 7 toiles de Léon Broquet. Mélanie Rouat à ses fourneaux vers 1930.

Mélanie Rouat à ses fourneaux vers 1930. Danses sur une place de Riec un jour de pardon vers 1925.

Danses sur une place de Riec un jour de pardon vers 1925.

L'"Association sportive de Riec-sur-Bélon" existait déjà en 1922[66].

L'approvisionnement en eau des habitants du bourg de Riec était des plus précaires : 11 puits de particuliers avaient un débit des plus irréguliers. « Les habitants en sont réduits à utiliser uniquement la fontaine de Glaoutan, située à 500 mètres du bourg et d'accès dificile. Il en résulte que toute l'eau consommée est transportée sur ce long parcours à bras d'homme et que sa quantité par habitant ne dépasse pas le chiffre presque dérisoire de 10 litres par jour »[67]. En 1926 la construction d'un réservoir en béton armé pouvant contenir 120 m³ d'eau permit aux habitants du bourg de Riec de ne plus avoir besoin de se déplacer jusqu'à la fontaine de Glaoutan (Feunteun Glaouden) pour leurs besoins en eau[68].

Le gisement de kaolin de Riec est exploité depuis 1919 à ciel ouvert sur une profondeur d'une vingtaine de mètres par la "Société des kaolins du Finistère" ; après avoir été lavé « dans des laveries outillées supérieurement et, de là, par des conduites aménagées, dans de vastes bassins de concentration », la matière première (65 000 tonnes produites en 1925), exportée par le chemin de fer qui traverse la propriété, sert à divers usages, notamment la fabrication de papier, de porcelaine, de pneumatiques, etc.[69]

En 1927 François Cadoret, maire, proteste contre les horaires des trains de la ligne ferroviaire reliant Riec, qui empêchent notamment les passagers de faire un aller-retour dans la journée à Concarneau, sauf à y rester très peu de temps ; il déplore aussi que « les cours des gares sont de véritables cloaques dans lesquelles on patauge lamentablement »[70].

Un « Congrès panceltique » se tint les 14 et à Riec-sur-Bélon, dans une propriété appartenant au vicomte Jean de Saisy de Kerampuil, auquel assistèrent des délégations venues d'Irlande, d'Écosse et du Pays de Galles, en présence de l'archidruide gallois Cynan et de son coadjuteur breton Taldir[71], précédé d'un « Festival interceltique » le [72]. Une chapelle votive dédiée à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut construite pour cette circonstance.

Les cinq "menhirs" édifiés au Bois de pins lors du Congrès panceltique de 1927 (carte postale).

Les cinq "menhirs" édifiés au Bois de pins lors du Congrès panceltique de 1927 (carte postale). Le défilé organisé autour des cinq "menhirs" installés pour l'occasion lors du festival interceltique de 1927 organisé dans le Bois de pins à Riec-sur-Bélon (photographie Agence Rol).

Le défilé organisé autour des cinq "menhirs" installés pour l'occasion lors du festival interceltique de 1927 organisé dans le Bois de pins à Riec-sur-Bélon (photographie Agence Rol). La chapelle votive de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus construite pour ces fêtes celtiques (photographie Agence Rol).

La chapelle votive de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus construite pour ces fêtes celtiques (photographie Agence Rol). Discours d'une bretonne sur un "menhir" lors du festival interceltique organisé à Riec-sur-Bélon le 13 août 1927 (photographie agence Rol).

Discours d'une bretonne sur un "menhir" lors du festival interceltique organisé à Riec-sur-Bélon le 13 août 1927 (photographie agence Rol). Couple en costumes bretons lors des fêtes celtiques d'août 1927 (photographie Agence Rol).

Couple en costumes bretons lors des fêtes celtiques d'août 1927 (photographie Agence Rol).

En 1928 la faillite du vicomte de Saisy de Kerampuil, jusque-là propriétaire de la société exploitant les kaolins de Riec, expulsé de ses propriétés en raison de ses dettes, donna lieu à des incidents, le vicomte se barricadant dans sa maison située près de la gare de Riec et tentant en vain un véritable fort Chabrol ; il vit tous les notables qu'il avait invité lors des Fêtes celtiques de Riec l'année précédente lui tourner le dos et l'ignorer désormais. La gendarmerie dut même le protéger contre la fureur populaire[73].

La chapelle Saint-Fiacre (XVIe siècle), située au Cabellou en Concarneau, se trouvait initialement à Riec-sur-Bélon ; elle a été déplacée dans les années 1930[74]

Seconde Guerre mondiale

Les Allemands arrivèrent à Riec le . Les jeunesses hitlériennes s'installèrent en janvier 1943 au château de la Porte-Neuve tandis que leurs officiers s'installèrent à l'hôtel Ostréa. Le arrivèrent des Russes à bord de charrettes. Il s'agissait d'anciens prisonniers de guerre qui avaient préféré servir l'armée allemande plutôt que de se savoir condamnés à mourir de faim. À partir de 1944, un régime de terreur se mit en place. L'école de Kerguern fut transformée en caserne de feldgendarmes et servit de prison. Le , les Allemands quittèrent Riec pour se replier sur Lorient. Des accrochages avec les résistants, suivis d'incendies, accompagnèrent leur départ. Plusieurs habitants de la poche de Lorient furent réfugiés à Riec-sur-Bélon pendant les combats.

Le le conseil municipal, sous la présidence de François Cadoret, maire, « adressent au chef de l'État leur salut respectueux, l'assurant de l'indéfectible fidélité à la mère patrie des Bretons de race et de langue qu'ils sont, et de leur concours entier à l'œuvre de relèvement du pays par l'union de tous les Français »[75].

Le monument aux morts de Riec-sur-Bélon porte les noms de 30 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale et de Guillaume Sellin, mort des suites d'un accident aérien après la capitulation allemande du 8 mai 1945 le à Tuttlingen (Allemagne). Parmi ces morts Marcel Bisquay, matelot mécanicien à bord du croiseur Dunkerque, mort lors de l'attaque anglaise de Mers el-Kébir le [76].

Alphonse Tanguy, dit Alex, fut le chef du secteur lorientais du réseau de résistance Confrérie Notre-Dame et prépara depuis Riec la première liaison maritime avec l'Angleterre le qu'il fit avec la barque Les deux Anges en partant clandestinement de Pont-Aven, laquelle fut suivie de plusieurs autres ; il fut tué par la Gestapo le à Paris.

Alain Berthou, né le à Riec, fut membre du réseau de résistance "CND-Castille" ; arrêté et torturé par la Gestapo il est déporté au camp de concentration de Neuengamme ; rentré en juin 1945, dans un état de santé préoccupant après tant de souffrances, il mourut quelques années plus tard ; une rue Alain Berthou commémore sa mémoire[77].

L'après Seconde Guerre mondiale

Six soldats originaires de Riec-sur-Bélon (Jean Dorven, Paul Fraval, Fernand Guernalec, Louis Mahé, Pierre Pézennec et Corentin Rannou) sont morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine et deux (Jean Herledan et Jean Le Gac) pendant la Guerre d'Algérie[76].

Vers 1970, une douzaine d'ostréiculteurs exploitent environ 25 ha de parcs sur les deux rives de la Belon, tant côté Riec-sur-Belon que côté Moëlan-sur-Mer.

Le XXIe siècle

Plusieurs ostréiculteurs renommés sont toujours en activité à Riec-sur-Bélon, dont la maison Thaëron, le château de Bélon (famille Solminihac), Anne de Bélon, les établissements Noblet (tous les quatre à Bélon) et les établissements Cadoret (à la Porte-Neuve)[78].

Politique et administration

Liste des maires

Sébastien Miossec, élu pour la première fois en 2008 à 25 ans, était à l'époque l'un des plus jeunes maires de France. Il est réélu aux municipales de 2014 au premier tour de scrutin avec plus de 66 % des suffrages exprimés. Puis réélu à nouveau en 2020, une seule liste étant candidate aux élections municipales.

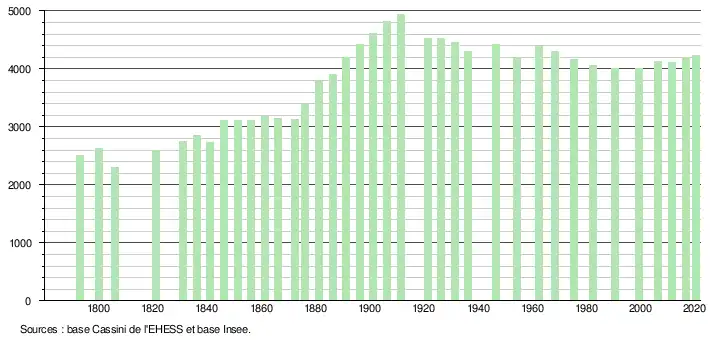

Démographie

À la réformation des fouages de 1427, la paroisse de Riec compte 53 feux. On dénombre 135 ménages imposables. Il y a aussi 4 nobles, 11 métayers et 8 pauvres. Ces derniers sont tous exonérés d'impôt. On en déduit que la population de la paroisse avoisine les 800 âmes.

Vers 1780, la paroisse de Riec comptait environ 2 500 communiants.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[86]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[87].

En 2020, la commune comptait 4 240 habitants[Note 24], en augmentation de 2,39 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

En 1927, le vicomte Jean de Saisy de Kerampuil a été à l'initiative d'une société, « les Grès, kaolins et terres réfractaires du Finistère », qui a commencé à exploiter un gisement de kaolins au nord de la commune en bordure de la voie de chemin fer à voie étroite Quimperlé-Pont-Aven. Il a aussi créé à proximité une centrale électrique gérée par la société « Les Forces motrices de l'Ellé ». Ces deux industries ont disparu avec la faillite du "Consortium breton", une société à participations qu'il avait imaginée pouvoir réunir plusieurs entreprises complémentaires exploitant les richesses locales.

Les deux principales richesses économiques restent l'ostréiculture et le tourisme. La fréquentation touristique est très élevée pendant la saison estivale grâce aux plages et aux activités nautiques sur le Bélon (port de Bélon) et l'Aven (port de Rosbras). La proximité de Pont-Aven et les huîtres du Bélon sont un des éléments d'attraction.

Cinq établissements ostréicoles sont aujourd’hui installés à Riec sur la rive droite de la ria du Bélon : Château du Bélon (famille de Solminihac), Anne de Belon et Nobletz, tous trois au port de Belon ; Thaëron (à l'embouchure du Dourdu, un peu plus en amont sur le Bélon) et Cadoret à la Porte-Neuve.

L'agriculture et l'agroalimentaire sont aussi des secteurs importants : le premier employeur de la commune est l'entreprise Duc avec environ 240 salariés et il existe encore près d'une quarantaine d'exploitations agricoles dans tous les domaines, y compris en agriculture biologique.

Culture locale et patrimoine

Monuments remarquables

- Allée couverte arc-boutée de Kerantiec (Néolithique)

- Dolmen de Loyan

- Ancienne villa gallo-romaine située à la Porte-Neuve

- Église paroissiale Saint-Pierre : le chœur et la nef ont été édifiés en 1771, remplaçant une église plus ancienne ; la façade occidentale, le clocher et deux travées de la nef datent du XIXe siècle (architecte Joseph Bigot), mais ont été construites dans le même style ; le clocher ajouré est flanqué d'une tourelle côté sud qui comrend un escalier menant à la chambre des cloches ; le plan d'ensemble est en forme de croix papale. La croix située côté sud de l'église a été déplacée en 1996 ; son socle servait par le passé de piédestal au tambour de ville. Sur le placître se trouve une stèle gallo-romaine.

L'église paroissiale Saint-Pierre, vue extérieure d'ensemble.

L'église paroissiale Saint-Pierre, vue extérieure d'ensemble. L'église paroissiale Saint-Pierre, vue intérieure (le chœur).

L'église paroissiale Saint-Pierre, vue intérieure (le chœur). L'église paroissiale Saint-Pierre, vue intérieure en direction du fond de l'église.

L'église paroissiale Saint-Pierre, vue intérieure en direction du fond de l'église.

- Les chapelles :

- Chapelle Notre-Dame-de-Trémor : située sur la rive gauche de la ria de l'Aven, dans un site boisé, c'était un lieu de dévotion pour les marins. Jusque vers 1950, lors du pardon célébré le jour de la Pentecôte, une procession partait du bourg pour rejoindre la chapelle. Elle a conservé deux bateaux de procession et des ex-votos[90].

La chapelle Notre-Dame de Trémor : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Notre-Dame de Trémor : vue extérieure d'ensemble. La ria de l'Aven près de la chapelle de Trémor.

La ria de l'Aven près de la chapelle de Trémor.

- Chapelle Saint-Gilles, reconstruite en 1865 d'après des plans de Joseph Bigot[91]. Avant la Première Guerre mondiale, une fête y était organisée chaque année[92]. Ces fêtes reprirent pendant quelques années après cette guerre[93]. Une fête du quartier de Saint-Gilles était encore organisée en 1941[94].

- Chapelle Saint-Léger (XVIe siècle). La chapelle Saint-Léger, des XIVe et XVe siècles, a été reconstruite au XIXe siècle avec des pierres appartenant aux deux chapelles qui existaient, avant 1850, à cet emplacement : l'ancienne chapelle Saint-Léger et la chapelle Notre-Dame-de-Grâces, très proches l'une de l'autre, séparées par le ruisseau coulant depuis la fontaine Notre-Dame-de-Grâces. Au début du XXe siècle, deux pardons très fréquentés étaient encore organisés, les pèlerins venant en procession depuis le bourg : celui de saint Léger, invoqué pour soulager les douleurs, les plaies aux jambes et pour les enfants qui tardaient à marcher, d'où les nombreux ex-votos de cannes, béquilles, etc.. dans la chapelle ; l'autre pardon était organisé en juillet[43].

:François Hippolyte Lalaisse : Jour de pardon (avant 1884). Sur ce tableau, Lalaisse représente les deux anciennes chapelles voisines Saint-Léger et Notre-Dame de Grâces avant leur démolition.

:François Hippolyte Lalaisse : Jour de pardon (avant 1884). Sur ce tableau, Lalaisse représente les deux anciennes chapelles voisines Saint-Léger et Notre-Dame de Grâces avant leur démolition. Chapelle Saint-Léger : côté sud.

Chapelle Saint-Léger : côté sud. Chapelle Saint-Léger : côté nord et la fontaine de dévotion.

Chapelle Saint-Léger : côté nord et la fontaine de dévotion. La fontaine de dévotion Notre-Dame-de-Grâces.

La fontaine de dévotion Notre-Dame-de-Grâces. La fontaine Saint-Léger.

La fontaine Saint-Léger.

- Chapelle Sainte-Marguerite : son pardon est célébré le troisième dimanche de juillet. Un nouveau vitrail y a été installé en 2019 à l'initiative du "Comité de sauvegarde de la chapelle Sainte-Marguerite"[95].

La stèle christianisée devant la chapelle Sainte-Marguerite.

La stèle christianisée devant la chapelle Sainte-Marguerite. La chapelle Sainte-Marguerite : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Sainte-Marguerite : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame de Trébellec : façade occidentale.

Chapelle Notre-Dame de Trébellec : façade occidentale. La fontaine de dévotion près de la chapelle de Trébellec.

La fontaine de dévotion près de la chapelle de Trébellec.

- Vestiges de la batterie de Bélon qui défendait l'accès aux rias de l'Aven et du Bélon (1678).

Vestiges de la batterie de Bélon.

Vestiges de la batterie de Bélon.

- Château de la Porte-Neuve (XVe siècle)[97] ; ce château fut au Moyen Âge la propriété successive des familles Morillon (en 1298), de Guer (en 1445), de Pontcallec (en 1598)[98] ; le plus connu fut Alain de Guer, né vers 1620, époux de Renée-Françoise de Lannion, « chevalier seigneur de Pont-Callec, la Porte-Neuve, du Hénant, de Kergunus et de plusieurs autres belles terres »[99], qui fut fait marquis de Pont-Callec par le roi Louis XIV en 1657, mais il connut des revers de fortune qui le contraignirent à vendre certaines de ses propriétés dont la seigneurie du Hénant. Armand de Malestroit de Bruc, fils adoptif du dernier seigneur de Pont-Callec vendit en 1834 le domaine de la Porte-Neuve à de riches armateurs nantais, les Arnaud. En 1860, Aglaë Arnaud, héritière du domaine, épouse Anatole de Bremond d'Ars, marquis de Migré (1823-1911), sous-préfet et conseiller général du Finistère. En 1924, le domaine devient la propriété du docteur Henriquet et en 1968 un centre de vacances de la MGEN[100].

Le château de la Porte-Neuve au début du XXe siècle (carte postale colorisée).

Le château de la Porte-Neuve au début du XXe siècle (carte postale colorisée). Le château de la Porte-Neuve, façade sud (carte postale Villard, 1932).

Le château de la Porte-Neuve, façade sud (carte postale Villard, 1932). Le château de la Porte-Neuve, façade nord (carte postale Villard, 1932).

Le château de la Porte-Neuve, façade nord (carte postale Villard, 1932). Le château de la Porte-Neuve.

Le château de la Porte-Neuve.

- Les manoirs :

- Le manoir de Trédiec (date du XVe siècle)[101].

- Le manoir de Keraoret (date du XVe siècle)[102].

- Le manoir du Belon[100] : ce fut à l'origine, au moins dès le XVe siècle, un rendez-vous de chasse des seigneurs de Quimerc'h en Bannalec ; le manoir fut construit au XVIIIe siècle par la famille de Tinténiac dont le représentant le plus célèbre fut Vincent de Tinténiac surnommé "Le loup blanc", un des chefs de la chouannerie[103].

- Le four à pain de Guéric[104].

Lieux pittoresques

- Les ports :

- Port du Bélon(ria du Bélon).

- Port de Rosbraz (ria de l'Aven).Il armait des chalutiers, par exemple en 1933[105]

Le château de Bélon et le port de Bélon (côté Riec-sur-Bélon).

Le château de Bélon et le port de Bélon (côté Riec-sur-Bélon). Le port de Rosbraz vu depuis la ria de l'Aven.

Le port de Rosbraz vu depuis la ria de l'Aven.

- Berges du Bélon et de l'Aven

- Circuits de randonnée : sentier côtier du fort de Bélon (avec une belle vue à la pointe de Penquernéo sur Kerfany et Port Manec'h - 10 km) et circuit des moulins sur les bords du Bélon - 5 km)

Langue et culture bretonne

- L'adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le 16 décembre 2008.

- Le cercle celtique Bleunioù Lann an Aven.

Riec sur Bélon : le cercle celtique Bleunioù Lann an Aven.

Riec sur Bélon : le cercle celtique Bleunioù Lann an Aven. Riec sur Bélon : le cercle celtique Bleunioù Lann an Aven.

Riec sur Bélon : le cercle celtique Bleunioù Lann an Aven. Petit costume de fille de Riec-sur-Bélon, brodé de perles de bois.

Petit costume de fille de Riec-sur-Bélon, brodé de perles de bois. Le cercle Bleunioù Lann an Aven au festival Gouel an Eost le .

Le cercle Bleunioù Lann an Aven au festival Gouel an Eost le .

Événements

Riec-sur-Bélon est connue pour son histoire culinaire. En effet, la commune a eu un succès fou auprès de nombreuses célébrités qui ont apprécié la cuisine de Mélanie. Mélanie, une aubergiste du bourg, a en effet offert le couvert à une troupe d'artistes arrivés là par hasard au début du XXe siècle. Ceux-ci, enchantés par les talents culinaires de leur hôte, ont contribué à faire d'elle une restauratrice reconnue. Curnonsky (« le prince des gastronomes »), devenu un de ses meilleurs amis, l'a même surnommée « meilleur cordon bleu de France » ! Le Restaurant « chez Mélanie » a accueilli entre autres Georges Pompidou, Colette… À la mort de Mélanie, sa fille Marie a pris la suite jusqu'en 1973.

13-14 août 1927 : Le Consortium breton a organisé une Fête interceltique sur la lande de Kerco. Les cérémonies et manifestations diverses auraient attiré 15 000 personnes le premier jour et 30 000 le second.

Équipements culturels

Un centre culturel (Espace Mélanie) et une bibliothèque sont les lieux permanents de l'activité culturelle. La saison culturelle est marquée par divers événements associatifs, comme la Fête de l'Huître ou le Festival des Rias, festival d'arts de la rue coorganisé avec les communes voisines de Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët et l'association Le Fourneau.

Toute l'année, les animations sont nombreuses, notamment grâce à celles offertes par le cercle celtique Bleunioù Lann an Aven. Cette association fondée en 1936 assure la transmission et la mise en valeur de la culture bretonne au travers de la danse, de la musique et des chants traditionnels.

Depuis octobre 2007, le siège de la Confédération War'l Leur est installé à Riec-sur-Bélon.

Riec-sur-Bélon dans la littérature

- L'intrigue de La Fille du voleur d'huîtres d'Émile Danoën se situe à Riec-sur-Bélon.

- Le patriarche du Bélon de Nathalie de Broc.

Tableaux représentant Riec-sur-Bélon et ses environs

- Henry Moret : Brume à Riec[106].

Personnalités liées à la commune

- Thibaud de Morillon († 1343), seigneur de la Porte Neuve, partisan de Jean de Montfort, décapité à Paris.

- Alain de Guer, marquis de Pontcallec, recteur de Riec de 1678 à 1681.

- Jean de Saisy de Kerampuil (1881-1933), entrepreneur régionaliste et militant de la culture bretonne.

- Léonard Corentin-Guyho (né le à Jonzac (Charente-Inférieure), décédé le à Riec-sur-Bélon), fils d'un conseiller à la Cour de cassation, fut conseiller général du canton de Pont-Aven et député du Finistère de 1876 à 1885 et de 1914 à 1922. Il fut aussi avocat général auprès de la Cour d'appel d'Amiens à partir de 1889, puis procureur de la République à Nantes à partir de 1894[107].

- Affaire Seznec au hameau de Rudeval.

- Patrick Morvan, (1944-), navigateur français y est né.

- Françoise Marie Mélanie Rouat, née le à Riec, célèbre aubergiste, tient le restaurant : Chez Mélanie.

Jumelage

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Alain Rivelen, dit Morel, évêque de Cornouaille entre 1290 et 1320.

- Personnes en âge de communier.

- François-Hyacinthe de Tinténiac, né le à Quimper, capitaine de la noblesse de Quimper en 1784 puis lieutenant général des armées du roi, propriétaire du château de Quimerc'h en Bannalec, émigra à Londres et ses biens furent saisis pendant la Révolution française ; il décéda ruiné en 1794 à Paris

- Il s'agit du gouvernement d'Émile Combes et c'est la conséquence de la Loi sur les Associations votée en 1901

- Anatole de Brémond d'Ars, marquis de Migré, né le à Saintes (Charente-Inférieure), décédé le à Riec-sur-Bélon.

- Probablement Corentin Guillochel, né en 1749 à Riec, décédé âgé de 55 ans le 7 brumaire an XII au bourg de Riec

- Charles Le Frotter, né le en la paroisse Saint-Yves de Pontrieux, décédé le à Riec-sur-Bélon

- Pierre Le Frotter, peut-être né le , paroisse Saint-Yves à Pontrieux.

- Yves Marie Le Tallec, né le à Riec-sur-Bélon, cultivateur à Kerségalou, décédé le à Riec-sur-Bélon

- Hippolyte de Mauduit (fils de Thomas Casimir de Mauduit de Kervern, qui fut maire de Moëlan), né le à Moëlan, décédé le à Riec-sur-Bélon

- Probablement Yves Boulic, né le à Riec-sur-Belon, décédé le 3 janvier 1916 à Kergrip en Riec-sur-Belon

- Joseph Julien Gestalin, né le à Riec

- Louis Joseph Boulic, né le à Riec-sur-Bélon, décédé le à Riec-sur-Bélon

- Christophe Joseph Berthou, né le à Riec-sur-Bélon

- François Pierre Cadoret, né le à Riec-sur-Bélon, décédé le à Riec-sur-Bélon

- Jacques Cadoret, né le au bourg de Riec-sur-Bélon, décédé le à Gérone (Espagne).

- Yves Loudoux, né le à Guéméné-sur-Scorff, décédé le à Riec-sur-Bélon.

- Francis Marrec, né en 1930, décédé le à Riec-sur-Bélon.

- Jean-Yves Kersulec, né en 1943 au Trévoux.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- René Largillière, "Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne", 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k914005/f185.image.r=Plougasnou.langFR

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/riec-sur-belon-29340/riec-sur-belon-la-carriere-des-kaolins-bientot-ouverte-au-public-5747712

- « Étang des Kaolins. Un site de pêche privilégié », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Bannalec - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Riec-sur-Bélon et Bannalec », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Bannalec - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Riec-sur-Bélon et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Le chemin de fer de Quimperlé à Pont-Aven », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Riec-sur-Bélon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole communes; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Le département crée un nouveau bois à Riec-sur-Bélon en plantant 5 000 arbres », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Résultats concernant « Riec-sur-Bélon » dans la base KerOfis de l’office public de la langue bretonne.

- D'après un panneau d'information touristique situé sur place.

- https://www.pontaven.fr/Histoire-de-rues.

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 4, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pagez 129.

- Villeroche est la francisation de Kerroc'h, lieu-dit de Moëlan

- René Kerliver, Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux États-généraux et à l'Assemblée nationale constituante de 1789, 1885-1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5840458m/f75.image.r=moelan?rk=5729642;0

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne...", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f6.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère ou État de ce département en 1794 et 1795 (réédition), Quimper, Société archéologique du Finistère (ISBN 2-906790-04-4), page 421.

- Marie-Claude Colliou-Guermeur, Terres et gens du Bélon, Imprimerie régionale, Bannalec, 2003, déclaration de M. de Mauduit, conseiller général, Projet d'installation d'un bac charretier à Bénodet, "Rapports et délibérations du Conseil général du Finistère", août 1872, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55646502/f441.image.r=Clohars%20Fouesnant.langFR

- http://memoiresetphotos.free.fr/Articles/Passeurs/Passeurs-1.html, http://memoiresetphotos.free.fr/Articles/Passeurs/Belon-1.html

- Cyrille Maguer, Chroniques du Pays de Pont-Aven. Entre Aven et Belon, Alan Sutton, 2007, [ (ISBN 978-2-84910-596-2)].

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 677.

- D'après une notice d'information touristique située sur place.

- Annick Le Douguet, Violence au village. La société finistérienne face à la justice (1815-1914), PURennes, 2014, [ (ISBN 978-2-7535-3294-6)].

- Marie-Paule et Bernard Kernéis, Les écoles de hameaux : deux programmes d' envergure à la fin du XIXe siècle dans le Finistère, revue Le Lien, Centre généalogique du Finistère, no 151, septembre 2019. Site des auteurs http://www.roch-gad.eu

- « Assises du Finistère », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le scandale de Riec », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Assises du Finistère », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Jean Rohou, Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne), éditions Dialogues, Brest, 2012, (ISBN 978-2-918135-37-1).

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, (ISBN 978-27373-3908-0).

- « Histoire de la semaine », L'Enseignement pratique : journal pédagogique et scolaire, (lire en ligne, consulté le ).

- http://cassini.ehess.fr/fr/html/fiche.php?select_resultat=29122.

- « Commune de Riec », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Riec-sur-Bélon. Création de foires », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Riec-sur-Bélon. Le pardon de la Saint-Pierre », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Journal officiel de la République française, n° du 13 mars 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64666920/f15.image.r=Balaz%C3%A9?rk=21459;2

- Journal La Croix no 6184 du 9 juin 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220044r/f3.zoom.r=Clohars%20Fouesnant.langFR

- Journal Le Gaulois, n° du 12 décembre 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k532718t/f3.image.r=Mo%C3%ABlan?rk=321890;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 3202 du 21 octobre 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6415937/f4.image.r=moelan?rk=9420648;2

- Journal L'Ouest-Éclair no 14558 du 15 septembre 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k631542w/f12.image.r=Clohars%20Fouesnant.langFR

- https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=7238&dpt=29

- « Riec-sur-Bélon », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Riec-sur-Bélon », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Mélanie Rouat, née le à Riec-sur-Bélon, décédée le à Riec-sur-Bélon

- http://biblio-finistere.cg29.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=erm_portal_inaugurationriecsurbelon.xml

- « La fête de Riec-sur-Bélon », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Département du Finistère, Procès-verbaux et rapports du Conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires du Finistère : lois des 15 février 1907 et 7 avril 1903 relatives à la protection de la santé publique 1923 (lire en ligne), pages 64 à 66.

- « "La Fête de l'eau" à Riec-sur-Bélon », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ) et « Une enquête sur l'alimentation en eau des communes du Finistère », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les richesses régionales de la France. Les kaolins du Finistère », Journal Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les chemins de fer départementaux. Trop de fantaisies dans les horaires », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- La Pensée française, août 1927, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5595884p/f14.image.r=Pont-Aven

- « Les fêtes interceltiques de Riec-sur-Bélon (Finistère) », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ) et « Les fêtes interceltiques de Riec-sur-Bélon », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Par surprise, le fort Chabrol de Riec-sur-Bélon est pris d'assaut », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ) et « Le fort Chabrol de Riec-sur-Bélon », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le )..

- « La chapelle Saint-Fiacre au Cabellou », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Riec-sur-Bélon. L'installation du nouveau conseil municipal », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=7238&dpt=29.

- http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=55220.

- http://www.riecsurbelon.fr/Des-ostreiculteurs-de-renom.html

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1120122/f334.item.r=Villemoro.

- Charles du Boisguéhéneuc, baptisé le à Quimper, décédé le à Quimper.

- Peut-être Yves Boulic, marié le à Riec-sur-Bélon avec Louise Le Nardou

- « Nécrologie. Francis Marrec, ancien maire », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « « Riec ensemble » : Jean Le Meur présente sa liste », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « « Vivre et agir à Riec » : Xavier Le Durand présente sa liste », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le premier de cordée : Jean-Yves Kersulec », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- https://www.paroissesquimperle.fr/%C3%A9glises-chapelles/riec-sur-b%C3%A9lon/

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Chapelle Saint-Gilles, à l'est de Kernescop (Riec-sur-Belon) », sur Bretania (consulté le ).

- « Riec-sur-Bélon. L'assemblée de Saint-Gilles », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Riec-sur-Bélon », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Fête du quartier de Saint-Gilles », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/riec-sur-belon-29340/riec-sur-belon-chapelle-sainte-marguerite-inauguration-du-vitrail-6376235.

- https://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/riecsurbelon/trebellec-beaucoup-de-monde-au-pardon-03-07-2013-2158918.php.

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Château de la Porte Neuve (Riec-sur-Belon) », sur Bretania, (consulté le ).

- « Les Seigneurs de Pont-Callec et de la Porte-Neuve », sur asso.fr (consulté le ).

- Lettre d'érection au marquisat d'Alain de Guer, signée par Louis IX

- http://www.riecsurbelon.fr/Les-manoirs.html

- http://fr.topic-topos.com/manoir-trediec-riec-sur-belon

- http://fr.topic-topos.com/manoir-de-keraoret-riec-sur-belon

- « Noblesse de Tinténiac propriétaire du manoir du Cleuyou avant la Révolution - GrandTerrier », sur grandterrier.net (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Four à pain de Guéric à Riec-sur-Belon », sur Bretania (consulté le ).

- « Rosbras-en-Riec>. Arrivée d'un chalutier », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- http://www.thierry-lannon.com/catalogue/vente/390.pdf

- « Léonard Corentin-Guyho - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur assemblee-nationale.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Annick Fleitour, Le petit train de Pont-Aven, Éditions Ressac, Quimper, 1999. (historique de la petite ligne de chemin de fer à voie étroite qui desservait Riec-sur-Bélon de 1903 à 1935).

- Marie France Bosser, Riec à travers les âges, 1974.

- Martine Rouellé et Didier Pensec, Riec-sur-Bélon, entre deux rives, Liv'Éditions, Le Faouet, 2012.

Article connexe

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :