Le Trévoux

Le Trévoux [lə tʁevu] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Le Trévoux | |

L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Quimperlé Communauté |

| Maire Mandat |

Élina Vandenbroucke 2020-2026 |

| Code postal | 29380 |

| Code commune | 29300 |

| Démographie | |

| Gentilé | Trévoltois |

| Population municipale |

1 608 hab. (2020 |

| Densité | 77 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 53′ 42″ nord, 3° 38′ 29″ ouest |

| Altitude | 82 m Min. 47 m Max. 105 m |

| Superficie | 20,83 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Quimperlé (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Moëlan-sur-Mer |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

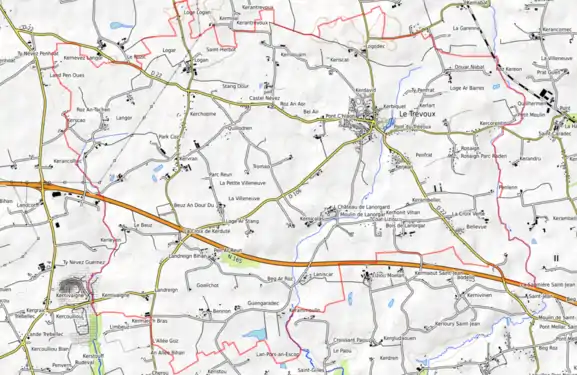

Situation

La commune du Trévoux est une commune rurale appartenant au Pays de Quimperlé. Le bourg est situé à 7,5 km à l'ouest de la ville de Quimperlé et à 36 km à l'est de Quimper, sa préfecture de rattachement. Il comporte une agence postale, un grand parc et une bibliothèque.

Relief et hydrographie

La commune est faiblement vallonnée. L'altitude varie entre 47 m (fond de la vallée du Bélon) et 105 m. Le bourg occupe une colline qui culmine à 92 m d'altitude. La commune est arrosée par le fleuve côtier Bélon et plusieurs de ses affluents. Le Bélon sert de limite à l'est avec la commune de Mellac.

|

Voies de communication et transports

Par la voie expresse : sortie 48 direction Bannalec sur la RN 165 (E60), suivre la D 4 vers Bannalec puis la D 22 direction Le Trévoux. Ou sortie Kervidanou, puis prendre direction Le Trévoux (RN 165 - E60).

Par le train : gare SNCF de Quimperlé puis bus TBK ligne 3.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Bannalec », sur la commune de Bannalec, mise en service en 1984[7] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 221 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, dans le département du Morbihan, mise en service en 1952 et à 21 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[11], à 12 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Le Trévoux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimperlé, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17] - [18].

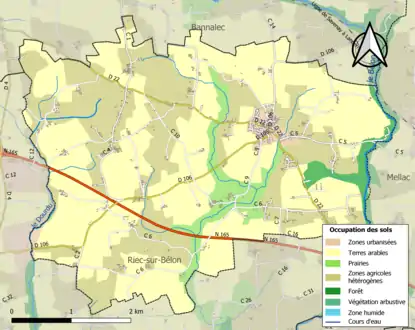

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 1,7 % | 35 |

| Extraction de matériaux | 0,2 % | 5 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 56,2 % | 1173 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 5,8% | 121 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 30,9 % | 645 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 2,3 % | 49 |

| Forêts de feuillus | 2,9 % | 60 |

| Source : Corine Land Cover[19] | ||

|

Toponymie

Le nom de la commune en breton est An Treoù-Kerne.

Le nom de la localité est attesté sous les formes Plebs Treuuou en 1161, Trevou en 1220, Treffou en 1426 et 1535[20], Trévon (Carte de Cassini, levés effectués en 1783 pour la carte de Quimper, numéro 172).

Le Trévoux est issu du breton trev « paroisse, trève »[20], comprendre ancien breton treb (moyen breton treff) « lieu habité »[21]. On dit aussi traditionnellement en breton an treou kerne pour distinguer Le Trévoux de la paroisse et aussi désormais commune du Tréhou qui se dit An Treoù Leon car celle-ci est située en pays de Léon.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes du Trévoux se blasonnent ainsi : « D'or aux trois clochers de sable rangés en pal, soutenus chacun de deux coquelicots de gueules boutonnés aussi de sable, aux tiges de sinople passées en sautoir, au comble d'argent chargé de cinq mouchetures d'hermine de sable et soutenu d'un filet du même. » |

|---|

Histoire

Antiquité

Des vestiges gallo-romains ont été trouvés à Beuz, Kerbonit et Beuz-an-Dourdu[22]. « Le vilage de Beuz-an-Dourdu [est] formé de quatre fermes dont deux ont l'apparence de vieilles maisons nobles. Dans la cour de l'une d'elles a été trouvé le petit trésor de 27 pièces françaises du XIVe siècle dont M. Le Naour, l'heureux inventeur, conserve encore la presque totalité, en attendant l'offre avantageuse de quelque amateur. Aux issues de la même maison, on reconnaît des substructions gallo-romaines considérables, qui sont sans doute les vestiges d'une villa. Des murs se coupant à angle droit sont visbles à fleur de sol, et la terre est mêlée d'innombrables fragments de tuiles à rebord, de briques (...) » écrit un article datant de 1932 écrit à la suite d'une visite sur place de membres de la Société archéologique du Finistère[23].

Moyen-Âge

La paroisse du Trévoux (Treuuou) est mentionnée dès le XIIe siècle. Elle est née d'un démembrement de la paroisse de l'Armorique primitive de Bannalec. Un village de Bannalec à la limite du Trévoux se nomme Kerantrévoux (le village du Trévoux). La paroisse du Trévoux dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille[22].

En 1161 un premier document évoque Le Trévoux. Dans un document établi de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, la localité du Trévoux est mentionnée : cet acte formalise les droits de l'abbaye sur 3 villages de la localité dont Roz Kéréon (écrite Caer Chéréon)[24].

Temps modernes

Vers 1500 la paroisse du Trévoux est créée. Le Trévoux était jusque-là une simple trève de Bannalec. L'église actuelle est construite ; elle fut agrandie par la suite[24].

Pendant les Guerres de la Ligue, entre 1590 et 1600, la paroisse, comme ses voisines, est dévastée par les deux partis en présence. Les habitants ont fui, les champs ne sont plus cultivés depuis 5 ans[24].

Dans son roman historique Aliénor, prieure de Lok-Maria, Pitre-Chevalier évoque les « malheureuses familles de Trévoux et de Moëlan, décimées par les loups » à l'époque des guerres de la Ligue[25].

En 1759 la paroisse du Trévoux [le nom est écrit Trevou] devait chaque année fournir 20 hommes pour servir de garde-côtes[26].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Le Trévoux en 1778 :

« Trévoux ; à 7 lieues ½ à l'Est-Sud-Est de Quimper, son évêché b à 32 lieues de Rennes ; et à 2 lieues de Quimperlé, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse relève du Roi et compte 1 500 communiants[Note 7] ; la cure est à l'alternative. Le territoire est couvert d'arbres (bocage) et coupé d'un grand nombre de ruisseaux qui coulent dans les vallons ; il offre à la vue des terres bien cultivées, des prairies, des bois et des landes[27]. »

Révolution française

En 1789 le corps politique de la paroisse, constitué de Luc PETIT, Joseph COATSALIOU, Charles LE GAL, Charles LE DEUF, Jean BERTHOU, Mathurin GUILLOU, Joseph DANIELOU, Joseph KERBIQUET, Nicolas LE GAL, Joseph COATSALIOU, Joseph KERBIQUET, Nicolas LE GALL, Joseph COATSALIOU, Maurice POSTEC et Gilles BERTHOU rédige le cahier de doléances . Les auteurs réclament dans ce document[24] :

- la liberté d'aller moudre nos blés ou on nous grèvera moins ;

- la liberté de disposer des pieds d'arbres qui se trouvent sur nos fossés ;

- l'assurance de rester sur nos domaines en payant leurs rentes aux seigneurs sans être obligés de leur payer les baillées[Note 8] ;

- la soustraction des rachats en franc fiefs ;

- que la même mesure ait lieu pour toute la province ;

- le droit d'avoir l'eau de vie à 30 sous la bouteille comme les privilégiés.

En 1791 Riec-sur-Bélon cède à la commune du Trévoux les villages de Laniscar, Keranmoulin, Beg-ar-Roz, Pen ar Run, Beuz-an-Dourdu, Guengaradec, Benon, Goalichot et Landreign[24].

Le XIXe siècle

Un rapport du Conseil général du Finistère indique en août 1880 que Le Trévoux fait partie des 27 communes de plus de 500 habitants du Finistère qui n'ont encore aucune école de filles[28].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Le Trévoux en 1853 :

« Trévou (Le) ; dédiée à saint Pierre ; commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. Géologie : constitution granitique. On parle le breton[29]. »

Jean François Emmanuel Gadon[Note 9] fut recteur du Trévoux pendant 31 ans entre 1867 et 1898 : pendant son ministère l'église et les chapelles de la paroisse furent restaurées et admirablement entretenues, un presbytère bâti par ses soins et, doué d'une splandide voix de ténor, il laissa d'unanimes regrets au cœur de ses paroissiens. Sa tombe a été conservée dans le placître entourant l'église paroissiale.

Tombe de Jean François Emmanuel Gadon, recteur du Trévoux entre 1867 et 1898.

Tombe de Jean François Emmanuel Gadon, recteur du Trévoux entre 1867 et 1898. Inscription sur la pierre tombale de Jean François Emmanuel Gadon, recteur du Trévoux entre 1867 et 1898.

Inscription sur la pierre tombale de Jean François Emmanuel Gadon, recteur du Trévoux entre 1867 et 1898.

La Belle Époque

Les Carmélites du Trévoux durent s'exiler en Suisse en 1901 envertu de la loi sur les Congrégations[30].

Le les habitants du Trévoux empêchèrent l'inventaire des biens d'église de la paroisse en s'opposant à l'entrée dans l'église des agents du gouvernement[31].

Le Trévoux : chaumières de la route de Bannalec au début du XXe siècle (carte postale).

Le Trévoux : chaumières de la route de Bannalec au début du XXe siècle (carte postale).

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts du Trévoux porte les noms de 83 soldats de la commune morts pour la France durant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 3 sont morts en Belgique (dont 2, Louis Jacob et François Le Doeuff, à Maissin dès le et Louis Le Naour le en Flandre occidentale) ; 2 sont morts dans l'actuelle Macédoine du Nord (Jean Cochennec, mort en combat aérien en 1917, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, et Emmanuel Le Naour en 1918) ; Jean Coadou est mort à Milan (Italie) en 1918 ; la plupart des autres sont morts sur le sol français (dont Yves Carrer, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre ; Joseph Capitaine et Joseph Le Noc, décorés de la Croix de guerre; François Yaouanq est mort à son domicile au Trévoux le , donc bien après l'armistice, mais est reconnu comme mort pour la France[32].

L'Entre-deux-guerres

Le fut inauguré le monument aux morts du Trévoux ; ce monument « dû au ciseau de M.Joncourt, (...) est remonté d'une croix celtique et, face à l'escalier qui accoste la porte d'entrée du cimetière, la silhouette d'un poilu au repos, dont le bas du corps s'encadre entre des plantes stylisées. Au-dessous , la dédicace votive : « Da vugale Trévoux, maro évit ar cro ». L'ensemble est très satisfaisant ». Le sous-préfet de Quimperlé remis la Médaille militaire à plusieurs blessés de guerres et veuves de guerre de la commune[33].

Les fêtes patronales du Trévoux étaient organisées chaque année le dernier dimanche d'avril (par exemple en 1935) ou le premier dimanche de mai (par exemple en 1924). Le quartier de la Croix-Logan organisait sa propre fête[34].

Une agence postale ouvre au Trévoux en 1928[35].

Entre 1903 et 1936, sur la ligne de Quimperlé à Concarneau, la commune avait une gare ferroviaire au lieu-dit « la Halte », qu'elle partageait avec Mellac.

Le Trévoux : la Place de l'église vers 1920 (carte postale).

Le Trévoux : la Place de l'église vers 1920 (carte postale). Le programme des fêtes du Trévoux des 4 et (journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest du ).

Le programme des fêtes du Trévoux des 4 et (journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest du ).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts du Trévoux porte les noms de 21 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles Paul Pézennec, quartier-maître, est mort accidentellement en service le à Casablanca (Maroc) ; 5 au moins (Louis Bourhis, Pierre Conan [mort en Belgique], François Guigourès, François Penn et Pierre Tallec) sont des soldats morts au printemps 1940 lors de la Bataille de France ; Mathurin Gilles est mort en captivité à Hohenstein en Prusse orientale allemande (désormais Olsztynek, ville polonaise) dès le , ainsi que Pierre Quentel, décédé en 1943 en Allemagne ; Yves Kerbiquet, matelot canonnier à bord du croiseur Dunkerque, est victime de l'attaque anglaise de Mers el-Kébir le et Emmanuel Quentel, quartier-maître à bord du Souffleur, alors aux ordres du gouvernement de Vichy, est mort en mer au large du Liban au cours de la Campagne de Syrie lors du naufrage de son bateau torpillé par le sous-marin HMS Parthian de la Royal Navy le ; Vincent Le Deuff est mort au Viet-Nam le lors de l'invasion japonaise de l'Indochine[32].

Les Coquelicots du Trévoux

C'est en 1934 ou 1935 qu'est créé le club de football (un club dénommé "Trévoux-Sports" existait déjà en 1922[36] et encore en 1932), dénommé à partir de 1943 "Les Coquelicots du Trévoux" car le champ utilisé pour devenir le terrain de football est jonché de coquelicots ; le club, faute d'un nombre suffisant de joueurs, fut mis en sommeil en 1954 pendant trois ans avant de reprendre son activité. André Fraval fut président du club entre 1982 et 2014 et maire de la commune entre 2008 et 2020[37].

Politique et administration

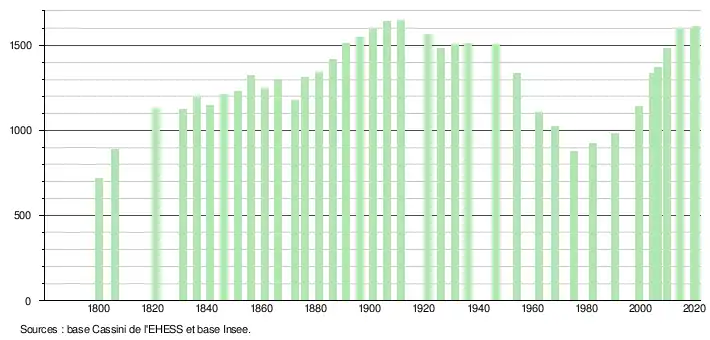

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[39]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[40].

En 2020, la commune comptait 1 608 habitants[Note 22], en augmentation de 1,13 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Monuments

L'église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été édifiée par l'abbé Desportes vers 1500, puis restaurée en 1753 et 1757.

L'édifice actuel comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et un chœur accentué accosté de deux sacristies.

On distingue deux campagnes de construction : les quatre premières travées de la nef datent du XVIe siècle et la dernière travée date du XVIIIe siècle (deux des piliers portent d'ailleurs les dates de 1748 près du chœur, et 1753). Le chœur et les sacristies ont été édifiés en 1898. Le retable date du XVIIe siècle. Dans le retable sud, on peut voir un tableau allégorique du rattachement de la Bretagne à la France, œuvre de Philippe et qui date de 1759. La chaire à prêcher date du XVIIIe siècle. Sur la porte située au fond du porche et datée de 1678, un panneau, divisé en deux parties, représente saint Pierre portant des clefs et le Baptême de Notre-Seigneur par saint Jean. L'église abrite les statues de saint Pierre, saint Paul, saint Jean-Baptiste, sainte Catherine, saint Sébastien, saint Christophe, un saint évêque en pierre du XVIe siècle et un crucifix.

La chapelle de Kerduté

Également appelée chapelle Notre-Dame-de-Pitié, cette chapelle, qui date du XVIe siècle (le calvaire situé dans le placître porte la date de 1524), desservait les villages de Kerduté et de Kervran. Il est possible qu'elle ait été construite plus tôt au XVe siècle, peut-être par des Anglais si l'on en croît un habitant du Trévoux, Louis Nicolas[Note 23] , qui raconte : « Je ramassais des feuilles sur le placître de la chapelle côté sud, quand j'ai découvert trois tombes, dont deux noms et inscriptions en anglais ; c'tait des blocs de granit, ils ont disparu, sans doute cassés pour empierrer les crèches ». Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine. Sur le pignon ouest, se trouve un escalier d'accès au beffroi. Cette chapelle était située sur le chemin du Tro Breiz entre Commana et Quimperlé, elle fut probablement un ancien centre paroissial si l'on en croît la présence de fonts baptismaux et de vestiges d'un cimetière ; l'agrandissement en 1780 de l'église actuelle du Trévoux entraîna le déclin de ce site. La chapelle abrite les statues de Notre-Dame-de-Pitié, sainte Trinité, saint Pierre en pape, saint Michel, saint Denis en évêque et saint Alar en évêque[43].

Chapelle de Kerduté : vue générale du site.

Chapelle de Kerduté : vue générale du site. Chapelle de Kerduté : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle de Kerduté : vue extérieure d'ensemble. La chapelle de Kerduté et son calvaire.

La chapelle de Kerduté et son calvaire. Chapelle de Kerduté : le calvaire.

Chapelle de Kerduté : le calvaire. Chapelle de Kerduté : le calvaire.

Chapelle de Kerduté : le calvaire.

La chapelle de Lanorgard

C'est une chapelle privée intégrée au Monastère de Saint-François-d'Assise à Lanorgard[44]

L'ancienne chapelle Saint-Herbot

L'ancienne chapelle Saint-Herbot, aujourd'hui disparue (transportée à Léchiagat). Il s'agissait d'un édifice du XVIe siècle en forme de croix avec faux transept, dont les ailes étaient séparées du vaisseau par deux arcades chacune. Sur le pignon ouest, se trouvait un petit clocheton amorti par une flèche octogonale. Une "fête de Saint-Herbot", un pardon, y était organisée chaque année, du moins avant la Première Guerre mondiale[45]. La chapelle est décrite ainsi en 1931 : « La chapelle de Saint-Herbot (...), ses bras de transept s'ouvrent sur le chœur par deux arcades gothiques dont les piliers ont à leur base des bancs en anneau. Parmi les statues se remarquent saint Herbot, saint Maurice de Carnoët, saint Maudez, saint Alar, le roi saint Louis coiffé d'une sorte de turban et portant la Couronne d'épines. L'édifice est malheureusement en assez mauvais état »[46].

Les trois autels de pierre ont été transférés en 1957 à la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix au Pouldu, sur la commune de Clohars-Carnoët.

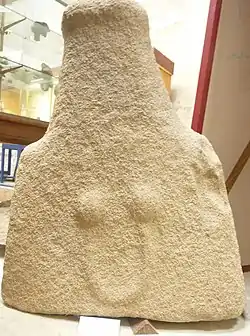

Préhistoire

- Le menhir de Laniscar par arrêté du 7 novembre 1974[47].

- La statue-menhir de Laniscar, conservée au musée de la Préhistoire finistérienne.

- Le dolmen de Goalichot classé au titre des monuments historiques par arrêté du 26 février 1974[48].

- Le tumulus de Kerboulou.

- Les vestiges gallo-romains de Beuz, de Kerbonit et de Beuz-an-Dourdu.

Le menhir de Laniscar.

Le menhir de Laniscar. La statue-menhir féminine de Laniscar.

La statue-menhir féminine de Laniscar. Le dolmen de Goalichot.

Le dolmen de Goalichot.

À partir du XVIe siècle

- Le calvaire de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié (1562).

- Les remparts de Lanorgard, édifiés aux XVIe et XVIIe siècles, au monastère Saint-François à Lanorgard.

- La croix de Kerduté (1676).

- La fontaine Saint-Herbot (XVIIe siècle).

- L'ancien manoir de Lanorgard (1724), édifié sur l'ancienne demeure de Jean Briant[Note 24] (en 1688). Il appartint, à partir de 1855, aux Sœurs de l'Immaculée Conception d'Annecy (fondée par mère Marie de Mélient). Durant un séjour à Rome, de 1855 à 1860, Marie de Mélient fait la connaissance du Père Olivieri (1792-1864), prêtre du diocèse de Gênes et fondateur de la pieuse œuvre pour le rachat des fillettes noires (en italien : Pia opera per riscatto delle fanciulle more) qui lui confie des petites filles africaines qu'il a rachetées sur les marchés aux esclaves de la Côte orientale. De 1869 à 1877, Marie de Mélient accueille 27 petites filles noires à Lanorgard. Malheureusement, elles résistent mal à l’humide hiver breton et plusieurs meurent précocement. Lanorgard devint un aérium avant d'être, aujourd'hui, partie intégrante du Monastère de Saint-François-d'Assise à Lanorgard où se sont installées, en 1986, des sœurs franciscaines.

- L'ancienne chapelle Saint-Christophe, chapelle des Sœurs de l'Immaculée Conception, située jadis à Lanorgard.

- L'ancienne chapelle Saint-Sébastien. On y trouvait quelques statues anciennes : sainte Véronique, sainte Catherine, saint Yves, saint Jean, saint Christophe et Notre-Dame de Kergornet.

- La chapelle Saint-Corentin : il s'agissaitt d'un édifice moderne en forme de croix latine avec chevet à pans coupés. Un bénitier date de 1783. La chapelle abritait les statues de saint Corentin du XVIIe siècle, Notre-Dame de Quelven (Vierge-Mère), Notre-Dame-des-Fleurs (Vierge-Mère), saint Antoine en ermite, saint Léger en évêque et sainte Apolline. Cette chapelle a été détruite vers 1970.

- La croix du cimetière du Trévoux (XIXe siècle).

- Le lavoir couvert (XIXe siècle).

- La Croix-de-Logan (1903).

- La croix de Pont-Trévoux (1910).

- Les moulins à eau du Vieux-Trévoux, de Trévous-Bras, d'Enbas, d’Enhaut.

Personnalités liées à la commune

L'acteur Sylvester Stallone est lié au Trévoux par sa grand-mère, qui y a rencontré un soldat américain [49].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Personnes en âge de communier.

- Droit perçu par le seigneur lors du renouvellement du bail.

- Jean François Emmanbuel Gadon, né le à Concarneau, décédé le au Trévoux.

- François Le Nardou, né le à Kernicolas en Le Trévoux, décédé le à Kernicolas en Le Trévoux.

- Jean-Baptiste Claude Lemarié d'Aubigny, né le , paroisse Saint-Paul à Paris, décédé le à Quimperlé.

- Probablement Louis Le Gall, né le au Trévoux, décédé le au Trévoux.

- Nicolas Le Naour, né le à Nizon, décédé le au Trévoux.

- Louis Gourcuff, né le au Trévoux, décédé le au Trévoux.

- Christophe Le Dérout, né le à Langor en Le Trévoux, décédé le à Langor en Le Trévoux.

- Auguste Gourcuff, né le au Trévoux, décédé le au Trévoux.

- Emmanuel Tannguy, né le au Trévoux, décédé le à Kernihouarn en Le Trévoux.

- Jean Marie Herlédan, né le au Trévoux, décédé le au Trévoux.

- Bertrand Furic, né le au Trévoux, décédé le à Quimperlé.

- Emmanuel Tanguy, né le au Trévoux, décédé le au Trévoux.

- François Tanguy, né le , décédé le .

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Louis Nicolas, de Loge Logan en Le Trévoux, décédé en novembre 2017 âgé de 91 ans.

- Jean Briant, né le à Quimperlé, décédé le à Quimperlé, seigneur de Lanorgard.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Bannalec - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Trévoux et Bannalec », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Bannalec - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Trévoux et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole communes; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Le Trévoux » (consulté le ).

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise (approche linguistique du vieux celtique continental), éditions Errance, Paris, 2003, (ISBN 2-87772-237-6), p. 300

- Le Trévoux sur Infobretagne.com

- « Société archéologique du Finistère. Les vestiges gallo-romains de Beuz-an-Douedu, au Trévoux », La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- L'histoire d'une commune : Le Trévoux - Georges COURRIC, 1995

- Pitre-Chevalier, "Aliénor, prieure de Lok-Maria", tome 2, 1842, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56212497/f245.image.r=moelan

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne...", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f6.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 4, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 464

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", août 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5668228b/f436.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 2, Rennes, Deniel, (lire en ligne), page 938.

- « Les congrégations », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « L'agitation catholique. En Bretagne. Dans l'arrondissement de Quimperlé », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=32964&dpt=29

- « Le Trévoux. Inauguration du monument aux morts pour la patrie », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le Trévoux. Fête du quartier de la Croix-Logan », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Nouveaux bureaux de poste », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Sports », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Luc Besson, « Drôle de nom pour un club de foot : Coquelicots du Trévoux, dites-le avec des fleurs », sur Journal Le Télégramme, (consulté le ).

- Vincent Thaëron, « Pays de Quimperlé. Le Trévoux : Elina Vandenbroucke, la politique autrement », Ouest-France, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- D'après la notice d'information touristique situés sur place.

- https://www.paroissesquimperle.fr/%C3%A9glises-chapelles/le-tr%C3%A9voux/.

- « Le Trévoux. Fête de Saint-Herbot », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Société archéologique du Finistère. Anciens monuments de la commune du Trévoux », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Menhir », notice no PA00090481, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Dolmen », notice no PA00090480, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Article de l'Ouest-France du 10 juillet 2022, p. 14 du magazine.

Voir aussi

Article connexe

Lien externe

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :