Valve (mollusque)

La valve est un terme anatomique désignant toute pièce solide qui revêt le corps des mollusques bivalves, polyplacophores, ou des ostracodes, constituant ainsi leur exosquelette[1].

Employé d'abord pour désigner les deux pièces d'une coquille bivalve, ce mot a ensuite été étendu, sans qu'il y ait similitude, à l'exosquelette d'autres groupes d'animaux, d'où sont venues les dénominations d'univalve, bivalve, multivalve (comme chez les chitons) données aux coquilles à une, deux ou plusieurs pièces.

Diagnose des bivalves

Différentes caractéristiques des valves, bien qu'elles ne soient plus considérées actuellement comme phylogénétiquement cohérentes, sont des critères de diagnose encore utilisés pour décrire les coquilles et déterminer les espèces.

La coquille est décrite selon plusieurs caractères :

- Forme: Chaque coquille a une forme bien spécifique (cylindrique, subcylindrique, triangulaire, quadratique...)

- Taille: Petite, grande, assez grande...

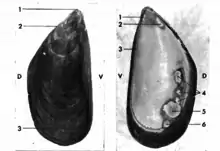

- Plan de symétrie bilatérale (symétrie de la coquille) : La coquille des Bivalves est composée de deux valves comprimées latéralement : une valve gauche et une valve droite. Fondamentalement, le plan de symétrie bilatérale passe entre les deux valves qui sont donc semblables : on parle d’une coquille équivalve. Parfois, cette symétrie s’estompe au cours de la croissance, les deux valves devenant différentes : on parle alors d’une coquille inéquivalve.

- Plan de symétrie de la valve: la valve peut être équivalve ou inéquivalve.

- Crochet: Selon la direction de crochet on aura trois types: prosogyre (dirigé vers l'avant), opisthogyre (dirigé vers l'arrière) et orthogyre (dirigé vers l'autre valve, Glycymeris)

- ornementaton : rayonnante ou concentrique, côtes, stries, épines, lamelles...

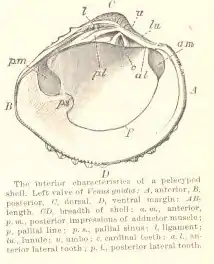

- Empreintes musculaires: Sur la face interne de chaque valve s’observent les empreintes des muscles adducteurs. Lorsque les empreintes d'un muscle sont présentes, on parle d’une coquille ou d’un bivalve monomyaire (l'empreinte est celle du muscle postérieur souvent en position subcentrale) ; lorsque deux sont présentes, on parle d’une coquille ou d’un bivalve dimyaire.

Chez les bivalves dimyaires, les empreintes musculaires peuvent être de taille égale ou subégale (dimyaires isomyaires) ou inégales (dimyaires anisomyaires[2] dont la plus grosse empreinte musculaire marque souvent le côté postérieur).

Parfois, au-dessus du muscle inférieur et au-dessous du muscle supérieur, existent des impressions musculaires qui sont celles des muscles rétracteurs et protracteurs du pied[3]. - Ligne palléale et sinus palléal: Les muscles du manteau laissent aussi une fine trace qui borde la face interne des valves : la ligne palléale. Celle-ci peut présenter une invagination, nommée le sinus palléal (toujours postérieur) qui correspond à l’empreinte d’un siphon qui permet les mouvements d’eau. Les bivalves avec un sinus palléal sont dits sinupalliés, alors que ceux avec une ligne palléale sans sinus sont dits intégripalliés[4].

Références

- Fossiles, Éditions Artemis, , p. 327

- Ou hétéromyaires.

- Henri Coupin, Les mollusques : organisation, développement, classification, affinités et principaux types, G. Carré et C. Naud, , p. 6

- Alain Foucault, Le guide du géologue amateur, Dunod, , p. 116

.jpeg.webp)