Tréogat

Tréogat [tʁeɔɡat] est une commune française, située dans le département du Finistère en région Bretagne.

| Tréogat | |

La mairie (Ti Kêr). | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Pays Bigouden |

| Maire Mandat |

Vacant 2023-2026 |

| Code postal | 29720 |

| Code commune | 29298 |

| Démographie | |

| Gentilé | Tréogatais |

| Population municipale |

574 hab. (2020 |

| Densité | 58 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 55′ 12″ nord, 4° 19′ 30″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 51 m |

| Superficie | 9,85 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plonéour-Lanvern |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.treogat.fr |

Géographie

Situation

Tréogat est une commune littorale de la baie d'Audierne dont elle est séparée par un cordon littoral, formé de galets, qui a provoqué la naissance de marais littoraux (paluds) et d'étangs, l'étang de Trunvel principalement (en fait un marais d'une superficie de 150 ha), qui limite la commune au sud, la séparant de celle de Tréguennec, Cet étang appartient au Conservatoire du littoral et accueille la reproduction d'ardéidés des roselières, de passereaux paludicoles et de limicoles notamment. Il a été classé dans le programme "Life-Nature 2004-2008" pour la conservation du phragmite aquatique[1], car il était menacé, comme l'écrit Robert Corillion en 1951 : « Le grand étang de Trunvel, à la limite de Tréguennec et Tréogat, a vu réduire considérablement sa superficie et sa profondeur. La phragmitaie l'a envahi presque complètement »[2].

Un autre étang existe, celui de Kergalan, qui limite la commune au nord, la séparant de celle de Plovan.

Tréogat (baie d'Audierne) : les marais de Kerbinigou, site naturel protégé.

Tréogat (baie d'Audierne) : les marais de Kerbinigou, site naturel protégé. Tréogat (baie d'Audierne) : le ruisseau reliant les étangs de Trunvel et de Kergalan.

Tréogat (baie d'Audierne) : le ruisseau reliant les étangs de Trunvel et de Kergalan.

Un décret en date du fixe la limite de séparation des quartiers maritimes d'Audierne et du Guilvinec au point de séparation des communes de Tréogat et de Tréguennec[3].

Relief paysages

La commune a un relief relativement accidenté, sa partie la plus élevée atteignant 54 mètres d'altitude au nord-est de son finage, près du château de Minven ; le bourg lui-même, excentré dans la partie orientale du territoire communal, se trouvant vers 45 mètres d'altitude, alors que les deux ruisseaux alimentant les étangs de Trunvel et de Kergalan, coulent à quelques mètres d'altitude seulement (7 m au niveau de l'étang et du moulin de Bondivy par exemple), les deux étangs précités et le cordon littoral en bordure de la baie d'Audierne étant à peine au-dessus du niveau de la mer.

La commune présente traditionnellement un paysage de bocage avec un habitat dispersé en un certain nombre d'écarts formés de hameaux ou de fermes isolées.

Géologie

Des affleurements de schistes verts et de prasinites existent à Tréogat, ainsi que des micaschistes dans la vallée de Trunvel[4]. L'église de Tréogart, notamment son porche sud, la croix de Lesvagnol ainsi que l'ancienne ferme de Lesvagnol (désormais transformée en crêperie) sont bâtis en prasinite[5].

Transports

Tréogat est traversée par la Route départementale 2 du Finistère, dénommée touristiquement "Route du vent solaire". Cet axe routier a contribué à déplacer le développement du bourg le long de cette route, en délaissant le centre traditionnel autour de l'église.

Le GR 34 longe le littoral de la commune, contournant notamment les deux étangs de Trunvel et de Kergalan.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pont-L'abbe », sur la commune de Pont-l'Abbé, mise en service en 1994[12] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[13] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,8 °C et la hauteur de précipitations de 993,3 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 13 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[16], à 11,8 °C pour 1981-2010[17], puis à 12 °C pour 1991-2020[18].

Urbanisme

Typologie

Tréogat est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [19] - [20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[22] - [23].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[24]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[25] - [26].

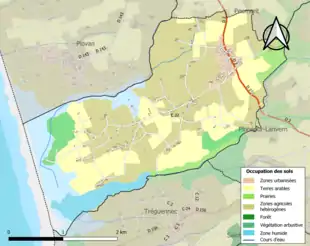

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (76,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (42,7 %), terres arables (28,9 %), zones humides intérieures (9,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,7 %), eaux maritimes (4,6 %), prairies (4,2 %), zones urbanisées (3 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (2,2 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[28].

Toponymie

Attestée sous les formes Trefvozgat en 1348, Trevosgat en 1405, Treozgat en 1535 et 1574, Treogat en 1599.

Treogad en breton.

Ce toponyme est formé sur Trev dont le sens primitif signifait une division territoriale (trève), et l'antroponyme Bozkad ; une autre hypothèse, émise par Joseph Loth évoque saint Gouescat (il existe une chapelle de Saint-Treouescat à Guipronvel), connu aussi sous les noms de saint Escat, Ergat ou Boscat, et à l'origine aussi des noms des paroisses de Pouldergat, Tréouergat et Louargat[29].

Bozkad se retrouve comme prénom et est usité jusqu'au XVIIIe siècle. Bozkad signifierait « Victoire au combat » et provient de Bud, la victoire et Kad le combat.

Histoire

Préhistoire

En 1886, Paul du Chatellier trouva, sous un tumulus qu'on venait de raser sur les terres du château de Men-Guen (Minven), une dalle dont la face supérieure était couverte de sculptures formant des cupules, les unes oblongues, les autres rondes, de dimensions différentes, reliées par des rigoles formant un dessin très varié ; la pierre avait un trou central[30].

Antiquité

Une voie romaine partait de Pont-l'Abbé et allait jusqu'à la Pointe du Raz en passant par Plonéour, Tréogat, Pouldreuzic et Plozévet[31].

Moyen Âge

La famille de Minven était « seigneur du dit-lieu » lors des réformations et montres de l'évêché de Cornouaille entre 1442 et 1536. Par la suite, la famille a été fondue (par le mariage d'une héritière avec un homme de cette famille) en 1560 dans la famille de Lanros, puis en 1598 par le mariage de Marie de Lanros de la Boyne avec Charles du Boisguéhenneuc[32] (né le à Caro dans l'actuel Morbihan, et décédé le à Tréogat), dans celle de Boisguéhenneuc[33].

Époque moderne

Entre 1592 et 1599, pendant les Guerres de la Ligue, comme de nombreuses autres paroisses de l'évêché de Cornouaille, Tréogat fut victime des « continuelles guerres, courses, demeure et ravaige de l'ung et de l'autre party, tant estrangers, Angloys, Espagnolz, Suisses, Lansquenetz, qu autres, ont faicts esdictes paroesses et en genneral par tout ledict evesché de Cornouaille »[34].

Dans le tome 2 de son roman historique Aliénor, prieure de Lok-Maria (époque de la Ligue, 1594), règne de Henri IV, Pitre-Chevalier décrit l'affreuse misère des habitants de Tréogat, Peumerit et Pluguffan pendant les Guerres de la Ligue : « elle vit de pauvres pen-ty, décharnés par la souffrance et la faim, couverts de haillons moins effrayants que leurs figures sortir comme des fantômes des taillis et des clos de genêts, se réunir en troupes à l'ombredes talus et des grands chênes, mettre le feu aux ajoncs de la lande pour y jeter un reste de semence, s'attelr comme des bêtes de somme à la charrue commune, ou même s'accroupir sur le sol et creuser la terre avec leurs ongles, afin d'avoir quelques grains de blé l'année suivante, si les brigands n'en faisaient pas manger l'herbe par leurs chevaux !.. » ; il décrit ensuite la peur des loups devenus très nombreux[35].

Le père Julien Maunoir prêcha des missions à Tréogat en 1656 et en 1676[36].

La famille du Boisguéhenneuc est chevalier et seigneur de Minven pendant toute l'époque moderne ; parmi ses membres connus Alexandre François du Boisguéhenneuc, né le à Tréogat, écuyer et seigneur de Minven et autres lieux, décédé le à Tréogat et son fils Charles du Boisguéhenneuc, né le à Tréogat, décédé vers 1770 et père de Charles Nicolas du Boisguéhenneuc.

Le , selon les archives de l'Amirauté de Quimper, le Petit-Achille, un bateau de 25 tonneaux de Boulogne, vint se briser lors d'une tempête sur la côte de Tréogat[37]. Le le capitaine Michel Laot fit échouer volontairement son bateau, le Saint-Jean-Baptiste, d'Argenton, près de Tréogat, pour éviter d'être pris par un corsaire anglais, et qu'il n'a aucune espérance de pouvoir le faire relever[38].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Tréogat de fournir 6 hommes et de payer 39 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[39].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Tréogat en 1778 :

« Tréogan [en fait Tréogat], à 4 lieues à l'ouest-sud-ouest de Quimper, son évêché et son ressort, à 43 lieues de Rennes et à deux lieues de Pont-l'Abbé, sa subdélégation. On y compte 450 communiants[40], la cure est à l'alternative. Le territoire, qui est borné par la mer, est très bien cultivé et fertile en grains de toutes espèces[41]. »

Révolution française

La paroisse de Tréogat, qui comprenait alors 45 feux, élit deux délégués, Noël Le Goff et Christophe Le Berre, pour la représenter à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Quimper au printemps 1789[42].

La loi du « relative à la circonscription des paroisses du district de Pont-Croix » donne à la paroisse de Peumerit comme succursale Tréogat[43].

Charles Nicolas Du Boisguéhenneuc, chevalier de Minven, né le dans la paroisse Saint-Julien à Quimper, chevalier seigneur de La Forêt en Loctudy, de Trémébrit et autres lieux, commissaire de la noblesse aux États de Bretagne émigra en Allemagne pendant la Révolution française et ses biens, notamment son château du Minven, saisis comme biens nationaux, furent acquis par son régisseur Michel Caoudal grâce à de l'argent qui lui aurait été fourni par Charles Nicolas Du Boisguéhenneuc ; ce dernier récupéra le ceux qui n'avaient pas encore été vendus[44], mais pas ceux acquis par Michel Caoudal qui aurait "oublié" de les rendre par la suite[32].

Le , la frégate Calliope, qui en compagnie des corvettes Diligente et Pélagie, escortait un convoi de navires de commerce fut attaquée par trois frégates et une corvette anglaises, renforcés peu après par d'autres navires de guerre anglais, les frégates Pomone et Astrea, près d'Audierne, et atteinte par leurs boulets. « Le capitaine Deshayes prit le parti d'aller s'embosser[45] aussi près que possible de la côte de Tréogat, commune de Plovant [Plovan] ; mais l'embossure ayant cassé, la corvette évita, le beaupré au large. (...) La mer était houleuse, l'ancre de la Calliope ne tint pas ; la corvette cula et talonna avec une force telle que son grand mât se brisa un peu au-dessus de la hune. Les autres mâts furent coupés, et les canons, moins six, furent jetés à la mer. (...) L'équipage descendit à terre, et [la Calliope] fut livrée aux flammes »[46].

Le XIXe siècle

Le , le commissaire des classes du quartier de Quimper s'élève contre les pillages affreux qui s'exercent, sur les navires naufragés, par les habitants des communes littorales et notamment « ceux qui se sont exercés sur le naufrage du navire suédois la Jeanne Caroline, survenu le à la côte de Tréogat, et sur celui du navire français la Minerve, arrivé le à la côte de Plovan »[47].

A. Marteville et P. Varin décrivent ainsi Tréogat en 1845 :

« Tréogat, commune formée par l'ancienne paroisse du même nom. (..) Principaux villages : Kerganet Quélern, Lebragnol, Kerguénal, Penhors, Tréonvel, Mouguéroux. Maison importante : manoir de Minven. Superficie totale : 952 ha dont (...) terres labourables 268 ha, prés et pâtures 48 ha, bois 32 ha, vergers et jardins 9 ha, landes et incultes 503 ha, étangs et canaux 57 ha (...). Moulin à eau de Kervahu. Étangs de Kerlan et Traonven [Trunvel]. Cette commune n'a pas de succursale, le desservant de Plovan fait le binage [dessert les deux paroisses]. Géologie : constitution granitique. On parle le breton[48] »

Un rapport de l'inspecteur d'académie signale en 1880 que la commune de Tréogat fait partie des six communes du département du Finistère « encore dépourvues de tout moyen d'instruction »[49]. L'école communale ouvrit en 1887.

Les registres communaux de Tréogat font mention d'un jeu ou sport dénommé "tir à la rondache" ; peut-être s'agit-il tout simplement de la galoche, toujours pratiquée dans le Pays bigouden[50].

La Belle Époque

Le journal Le Matin indique dans son n° du qu'« il a été impossible de procéder aux inventaires à Plovan, à Plomeur, à Tréogat et à Plozévet, des groupes compacts de femmes entourant les églises »[51].

Un service de téléphone public ouvre à Tréogat le [52].

Le , les biens ayant appartenu à la fabrique de l'église de Tréogat, qui étaient placés sous séquestre, sont attribués à la commune de Tréogat[53].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Tréogat porte les noms de 32 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : parmi eux, deux (Pierre Bonizec et Yves Quiniou) sont morts le même jour le même jour le lors des combats de Maissin[54] en Belgique ; un (Joël Guilly) est mort en Serbie en 1916 dans le cadre de l'expédition de Salonique ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français[55].

L'Entre-deux-guerres

Une école des filles est construite en 1924 à Tréogat[56].

La ligne ferroviaire à voie métrique surnommée « train carottes », exploitée initialement par les Chemins de fer armoricains, fut inaugurée le et ferma le , ne fonctionnant donc que 33 ans à peine. La voie ferrée partait de Pont-l'Abbé et desservait les gares de Plonéour-Lanvern, Tréogat, Pouldreuzic, Plozévet, Plouhinec, Pont-Croix, pour aboutir à Audierne ; la ligne desservait aussi des arrêts facultatifs supplémentaires comme celui de Plovan[57]. « C'était un train mixte de marchandises et de voyageurs, qui a eu un impact important sur la vie économique et sociale en pays bigouden et dans le cap Sizun » a écrit l'historien Serge Duigou.

En août 1936 un arrêté préfectoral entérine la création d'un syndicat en vue de l'électrification de la région, comprenant les communes de Landudec, Tréogat, Plonéis, Gourlizon, Plovan, Pouldergat, Peumerit, Guiler-sur-Goyen, Plogastel-Saint-Germain et Pouldreuzic ; « Nous espérons que désormais la création de ce syndicat ne tardera guère et souhaitons que 1937 nous apporte l'électricité tant attendue »[58].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Tréogat porte les noms de six personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale : parmi elles, Corentin Plouzennec[59], marin second maître mécanicien, disparu en mer le lors du naufrage en Manche du paquebot Meknès torpillé par les Allemands ; Daniel Toullec, mort le à Asfeld (Aisne), lors de la Débâcle ; Michel Autret, mort le à Vienne (Autriche)[55].

Les Allemands construisirent à partir de une série de blockhaus au lieu-dit Kéryéré, sur une colline située à 800 m de la mer, mais qui permettait de surveiller toute la baie d'Audierne depuis la Pointe du Raz jusqu'à la Pointe de Penmarc'h ; ceux-ci furent construits à partir de béton et de galets provenant du cordon de galets voisins concassés dans l'usine de Tréguennec[60].

Les blockhaus de Kéryéré.

Les blockhaus de Kéryéré.

Yves Riou, né le à Tréogat, instituteur à Pouldergat, fut arrêté dans sa classe le en raison de ses sentiments anti-nazis ; déporté, il est mort le au camp de concentration d'Oranienbourg-Sachsenhausen ; son nom a été donné à l'école publique de Pouldergat.

Les « Marcassins » de Tréogat

La première équipe de football de Tréogat est créée en 1929 par Alain Hascoët, boulanger ; elle cesse ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le club des « Marcassins Sportifs de Tréogat » est fondé en 1947 par le même Alain Hascoët. Le nom choisi pour le club s'explique probablement par le grand nombre de chasseurs et de sangliers dans la commune[61].

Le XXIe siècle

La difficulté à constituer en 2023 un conseil municipal et un maire a failli provoquer la disparition de l'indépendance communale de Tréogat.

Enseignement

Ouverte en 1887, l'école publique de Tréogat comptait 106 élèves en 1908. Dénommée désormais "Les Hirondelles" elle n'en compte plus que 42 pour l'année scolaire 2022-2023 répartis en deux classes, la troisième classe ayant fermé en raison de la faiblesse des effectifs scolarisés liée au déclin démographique de la commune[62].

Politique et administration

Démographie

Lieux et monuments

- Église Saint-Boscat, XIVe siècle[74], dédiée à saint Boscat[75].

- Église Saint-Boscat

Vue extérieure, flanc nord, depuis le cimetière.

Vue extérieure, flanc nord, depuis le cimetière._%C3%89glise_Saint-Boscat_03.JPG.webp) Vue extérieure, chevet et flanc sud 1.

Vue extérieure, chevet et flanc sud 1. Vue extérieure, chevet et flanc sud 2.

Vue extérieure, chevet et flanc sud 2._%C3%89glise_Saint-Boscat_11.JPG.webp) Costale nord du chœur et collatéral adjacent.

Costale nord du chœur et collatéral adjacent._%C3%89glise_Saint-Boscat_09.JPG.webp) Costale sud de la nef et collatéral méridional.

Costale sud de la nef et collatéral méridional._%C3%89glise_Saint-Boscat_17.JPG.webp) Sculpture de l'arc triomphal.

Sculpture de l'arc triomphal._%C3%89glise_Saint-Boscat_27.JPG.webp) Ange orant.

Ange orant._%C3%89glise_Saint-Boscat_29.JPG.webp)

_%C3%89glise_Saint-Boscat_20.JPG.webp)

_%C3%89glise_Saint-Boscat_22.JPG.webp) Statue du bienheureux Julien Maunoir.

Statue du bienheureux Julien Maunoir.

- Croix de Kerguenol, années 1500[76].

La croix de Kerguenol.

La croix de Kerguenol.

- Manoir de Minven, XVIe siècle. Ce manoir dont le nom proviendrait de Mein Vein (« Pierre blanche » en breton), en raison des affleurements de quartz nombreux dans les environs, possède « une porte en anse de panier encadrés par deux pinacles, à nids d'abeille à la base, et torsadés au-dessus »[77]. À l'intérieur, on peut voir un escalier rampe-sur-rampe (exemple précoce), côté façade postérieure[78].

- Lavoir de Ty-Poul.

Voir aussi

Articles de Wikipédia

Liens externes

Bibliographie

- À la découverte du pays bigouden, Marcellin Caillon, Pont-l'Abbé, 1980.

- Quand s'essoufflait le train carottes, Serge Duigou, Editions Ressac, 1984. [le petit train à voie étroite Pont-l'Abbé-Audierne qui desservait Tréogat]

- Châteaux et manoirs en pays bigouden, Serge Duigou, Ressac, 1988. [sur le manoir du Minven]

- L'Australie oubliée de Saint-Allouarn, Serge Duigou, Ressac, 1989. [sur Charles du Boisguéhenneuc, famille du Minven, qui prit possession des Kerguelen en 1772]

- Quand les Bigoudens étaient pilleurs d'épaves, Serge Duigou, Editions Ressac, 1985.

Sources

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Références

- « Moule perlière, phragmite aquatique, sterne de Dougall - Bretagne Vivante », sur life-moule-perliere.org (consulté le ).

- Robert Corillion, Les progrès de l'assèchement de quelques lagunes et étangs de la région maritime finistérienne. Conséquences sur l'appauvrissement de la flore, "Bulletin de la Société scientifique de Bretagne : Sciences mathématiques, physiques et naturelles", 1951, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6581492j/f85.image.r=Tr%C3%A9guennec?rk=107296;4

- Léopold Dor, "Revue de droit maritime comparé", juillet 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5448122g/f419.image.r=Tr%C3%A9guennec?rk=2274689;2

- Jean-Jacques Peucat, "Géochronologie des roches métamorphiques", 1983, S. G. M. B., Rennes, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688180b/f93.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=493564;4 et Michel Ballèvre, Histoire géologique du Massif Armoricain : actualité de la recherche, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 2012, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96871141/f39.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=1695287;2

- Louis Chauris, "Pays bigouden : des pierres et des hommes", éditions Skol Vreizh, 2011, [ (ISBN 978-2-915-623-58-1)]

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pont-L'abbe - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Tréogat et Pont-l'Abbé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pont-L'abbe - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Tréogat et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Joseph Loth, Les noms de saints bretons, "Revue celtique", 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6573818q/f302.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=1416316;0

- Paul du Chatellier, Pierre gravée recouvrant une sépulture sous tumulus à Tréogat (Finistère), "Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme : revue mensuelle illustrée.", 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4453337/f86.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=622320;4

- René Kerviler, Le réseau des voies romaines dans la presqu'île armoricaine, "Armorique et Bretagne : recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes, publiées de 1873 à 1892", consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57842440/f295.image.r=Pouldreuzic.langFR

- http://decouvrir.othpb.com/Petites-histoires-de-la-noblesse

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f188.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=1609450;0

- Anatole de Barthélémy, "Choix de documents inédits sur l'histoire de la Ligue en Bretagne", 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110009t/f236.image.r=Tr%C3%A9ogat

- Pitrte-Chevalier, Aliénor, prieure de Lok-Maria (époque de la Ligue, 1594), règne de Henri IV, t. 2, Paris, W. Coquebert, (lire en ligne), ages 276-277.

- Edm.-M. P. Du V., "Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f187.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=686698;4

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les naufrages sur les côtes de Cornouaille », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les naufrages sur les côtes de Cornouaille. », sur Gallica, (consulté le ).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist04og

- "Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages", série 1, tome 5, 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49520z/f514.image.r=Plovan?rk=4206029;2

- " Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale", tome 12, 1791, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685361x/f428.image.r=Pouldreuzic.langFR

- josé chapalain, « Généalogie de la famille du BOISGUEHENNEUC, généalogie José CHAPALAIN origine sud Finistère données généalogiques statistiques historiques géographiques », sur jose.chapalain.free.fr (consulté le ).

- Fixer un navire au moyen de câbles et d'ancres mouillées à l'avant et à l'arrière

- Onésime Troude, "Batailles navales de la France", tome 3, 1867-1868, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541322f/f84.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=2231770;4

- S. A. Nonus, "Notions historiques sur le Finistère", 1890, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5815783f/f18.image.r=Tr%C3%A9ogat

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1845, consultable https://books.google.fr/books?id=9o8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj_u6zXpenSAhVLLsAKHXgyCmkQ6wEIHTAA#v=onepage&q=Tr%C3%A9ogan&f=false

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", août 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5668228b/f436.image.r=Kergloff

- Jakez Cornou et Pierre-Roland Giot, Origine et Histoire des Bigoudens, éditions François Le Signor, Le Guilvinec, 1977.

- Journal Le Matin no 8054 du 15 mars 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k567907t/f3.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=128756;0

- Journal L'Ouest-Éclair no 4294 du 26 octobre 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6426946/f4.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=1158804;0

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 19 janvier 1914, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6394113m/f2.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=321890;0

- « Site en travaux », sur sambre-marne-yser.be (consulté le ).

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- "Procès-verbaux et rapports du Conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires du Finistère : lois des 15 février 1907 et 7 avril 1903 relatives à la protection de la santé publique 1923", consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6497564g/f43.image.r=Tr%C3%A9ogat

- https://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-ligne-du-Train-Carottes-aurait-eu-100-ans-_29174-avd-20121229-64291986_actuLocale.Htm

- « Plogastel-Saint-Germain », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Corentin Plouzennec, né le à Tréogat

- https://decouvrir.othpb.com/Les-blockhaus-de-TREOGAT

- Steven Lecornu, « Drôle de nom pour un club de foot : à Tréogat, les Marcassins en mode harde rock », sur Journal Le Télégramme, (consulté le )

- « Petite école à Tréogat : « Un vrai esprit familial » », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Jacques Billien, né le à Plonéour-Lanvern, décédé le à Tréogat

- Louis Voquer, né le à Peumérit, décédé le à Tréogat

- Jean Marie Bilien, né le au bourg de Tréogat, fils de Jean-Marie Bilien, né le au bourg de Tréogat, décédé le au bourg de Tréogat

- Zéphirin Caoudal, né le à Tréboul, décédé le à Tréogat

- Jean Marie Bilien, né le au bourg de Tréogat

- Georges Caoudal, né le à Tréogat, décédé en 1967 à Tréogat

- « Maire ayant moins de trente ans et décoré à titre exceptionnel », journal Le Petit Parisien, n° du 29 juillet 1933, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k627804m/f9.image.r=Tr%C3%A9ogat?rk=278971;2

- « « Ma famille et ma santé sont mes priorités » : qui veut devenir le nouveau maire de Tréogat ? », Journal Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- « Tréogat retrouve un maire, des adjoints et des conseillers municipaux », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://1fluences.fr/saint-boscat-architecture.php

- http://fr.topic-topos.com/saint-boscat-treogat

- http://fr.topic-topos.com/croix-treogat

- http://fr.topic-topos.com/manoir-du-minven-treogat.

- Christel Douard et Jean Kerhervé, Manoirs : Une histoire en Bretagne, Châteaulin, Locus Solus, , 215 p. (ISBN 978-2-36833-338-9), p. 127.