Différenciation magmatique

La différenciation magmatique désigne les processus par lesquels un magma se scinde en portions chimiquement et minéralogiquement différentes, chacune d'entre elles pouvant évoluer indépendamment.

Magma primaire et magma différencié

Le manteau supérieur terrestre est majoritairement constitué de péridotites riches grains d'olivine. La fusion partielle de ces péridotites mantelliques se traduit par des gouttelettes de liquide magmatique, intercristallin, qui « s'écoulent le long des arêtes des grains d'olivine du manteau ou peuvent se déplacer à travers la structure même de l'olivine par un mécanisme continu de dissolution et cristallisation du minéral hôte[1]… Elles peuvent se rassembler si les pores communiquent, un peu comme ceux d'une éponge », et former un magma primaire[2]. Dans une zone diapirique, ce magma primaire apparaît vers 75 km de profondeur[3] et remonte vers la surface, comme le résidu mantellique devenu lui aussi plus léger, en particulier à cause de la fusion du grenat (« sillage » résiduel constitué de péridotite appauvrie). Ce résidu remonte donc « pro parte avec le magma avant de se séparer plus haut ». Vers 60–50 km de profondeur, le niveau structural devient dur et cassant, favorisant la formation d'un réseau de fractures dans lequel s'injecte le magma. « Dans la majorité des cas, l'ascension s'arrête en cours de route pour des raisons diverses (modification tectonique ou thermique locale, variation du taux de production magmatique, augmentation de la densité relative magma/encaissant qui limite la « poussée d'Archimède »). Cet arrêt a souvent lieu à la limite entre le manteau et la croûte (30 km de profondeur environ) ou bien au sein même de celle-ci (entre 30 et 10 km) », ce qui favorise la formation d'un réservoir magmatique[4]. Lorsque ce réservoir alimente un volcan, il est appelé chambre magmatique[5].

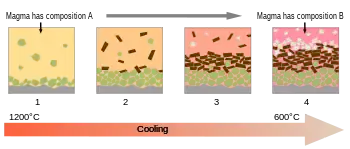

La fusion partielle des péridotites du manteau supérieur ou des roches crustales produit des magmas primaires, liquides de composition globalement basaltique[6]. Si les magmas primaires subissent des modifications (cristallisation fractionnée, contamination-assimilation, mélange de magma), il se forme des magmas différenciés, liquides de composition globalement granitique[7].

Cette fusion est contrôlée par plusieurs facteurs (température, pression c'est-dire profondeur de genèse, composition des roches, conditions redox…) qui varient selon les contextes géodynamiques[8]. Elle « peut être engendrée par une décompression adiabatique des matériaux à l'image des remontées diapiriques de péridotites qui se réalisent au niveau des dorsales ou sous les points chauds ; dans ce dernier cas, la fusion est également favorisée par un échauffement local. L'échauffement des matériaux explique aussi la fusion crustale dans les environnements orogéniques conduisant à la formation des granites tardi-orogéniques. Enfin l'hydratation des matériaux abaisse la température des solidus et favorise leur fusion : c'est la situation qui prévaut dans la plupart des zones de subduction[9] ».

Processus de différenciation magmatique

Ces processus font intervenir[10] :

- la cristallisation fractionnée (modèle proposé par le pétrologiste Norman Levi Bowen en 1915)[11] ;

- la contamination-assimilation : le magma incorpore des éléments chimiques de la croûte continentale par diffusion simple ou par circulation de fluide autour de l'intrusion ; le magma arrache des fragments d'encaissant lors de son ascension, ou tombés du toit de la chambre magmatique (phénomène de contamination). Les matériaux dérivés des roches encaissantes se retrouvent sous forme d'enclaves intactes incorporées par le liquide magmatique, ou de xénocristaux désaggrégés. Les enclaves sont susceptibles de montrer des transformations chimiques qui révèlent leur assimilation partielle par trois types de réactions (la fusion, la dissolution et l'échange d'ions). Le processus de contamination-assimilation conduit parfois à leur assimilation totale (phénomène appelé digestion). Plus le gradient chimique entre le magma et son encaissant crustal est important, plus ce processus est efficace[12] ;

- le mélange (ou hybridation) de magmas entre liquides silicatés de compositions chimiques différentes (« magma mixing », mélange homogène[13] total de deux magmas cogénétiques, ou « magma mingling », mélange hétérogène[14] car partiel, d'où la présence d'enclaves[15]), modèle proposé par le chimiste Robert Bunsen dès 1851[16] et qui fait son retour à partir des années 1950 [17]. Ce phénomène est très courant dans les réservoirs volcaniques[18].

Les différentes roches issues de ces magmas plus ou moins différenciés constituent une série différenciée.

Notes et références

- (en) Pierre Schiano, Ariel Provost, Roberto Clocchiatti, François Faure, « Transcrystalline Melt Migration and Earth's Mantle », Science, vol. 314, no 5801, , p. 970-974 (DOI 10.1126/science.1132485).

- Jacques-Marie Bardintzeff, Volcanologie, Dunod, (lire en ligne), p. 18.

- Bernard Bonin, Jean-François Moyen, Magmatisme et roches magmatique, Dunod, , p. 85.

- Jacques-Marie Bardintzeff, op. cit., p. 19

- (en) Yoshinobu, D.A. Okaya, S.R. Paterson, « Modeling thethermal evolution of fault-controlled magma emplacement models: implications for the solidification of granitoid plutons », Journal of Structural Geology, vol. 20, no 9, , p. 1205-1218.

- (en) M. J. O'Hara, « Primary magmas and the origin of basalts », Scottish Journal of Geology, vol. 1, no 1, , p. 19-40 (DOI 10.1144/sjg01010019).

- La pensée scientifique monogéniste (un seul granite avec une origine crustale unique) fait désormais place à une conception polygéniste (plusieurs types de granites avec des sources variées). Les travaux expérimentaux ont en effet « montré que le magma granitique peut se former soit par différenciation extrême d'un magma silicaté plus basique, soit par fusion partielle de roches crustales » (magma intermédiaire en contexte de subduction, magma crustal en contexte d'anatexie). Cf Bernard Bonin, op. cit., p. 154.

- Pierre Peycru, Jean-François Fogelgesang, Didier Grandperrin, Christiane Perrier (dir.), Géologie tout-en-un, Dunod, (lire en ligne), p. 204-205.

- Peycru, op. cit., p. 262.

- Peycru, op. cit., p. 248-255.

- (en) N. L. Bowen, « The later stages of the evolution of the igneous rocks », Journal of Geology, vol. 23, , p. 1–89.

- (en) D. Barrie Clarke, « Assimilation of xenocrysts in granitic magmas: Principles, processes, proxies, and problems », The Canadian Mineralogist, vol. 45, no 1, , p. 5–30 (DOI 10.2113/gscanmin.45.1.5).

- Mélange mécanique et chimique.

- Mélange mécanique.

- (en) R.S.J. Sparks & L.A. Marshall, « Thermal and mechanical constraints on mixing between mafic and silicic magmas », Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 29, nos 1-4, , p. 99–124 (DOI 10.1016/0377-0273(86)90041-7).

- (de) R. Bunsen, « Uber die prozesse der vulkanischen Gesteinbildungen Island », Annals Physics and Chemistry, vol. 83, , p. 197-272.

- (en) L.R. Wager & E.B. Bailey, « Basic Magma Chilled Against Acid Magma », Nature, vol. 172, , p. 68–69.

- (en) A.T. Anderson, « Magma mixing: petrological process and volcanological tool », Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 1, no 1, , p. 3-33 (DOI 10.1016/0377-0273(76)90016-0).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) [vidéo] Australian Earth Science Education, Magma mingling [Mélanges de magmas] sur YouTube, (consulté le )