Radar Freya

Un des premiers développements du radar en Allemagne est le radar d'alerte précoce Freya, nommé d'après la déesse nordique Freya. Plus d'un millier d'exemplaires ont été installés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il existe aussi une version développée pour la Kriegsmarine, sous le nom de Seetakt.

(No. 1 Photographic Reconnaissance Unit, RAF)

Développement

Les premiers tests de ce qui deviendra le radar d'alerte précoce Freya ont lieu au début de 1937 grâce au travail de Hans-Karl von Willisen. La première livraison d'une station opérationnelle à la Kriegsmarine par la firme GEMA (Société d'appareillages électro-acoustiques et mécaniques) a lieu en 1938. Le développement des radars en Allemagne semble nettement moins prioritaire qu'il ne le sera un peu plus tard en Grande-Bretagne. Le radar Freya est pourtant déjà bien plus évolué du point de vue technique que son équivalent britannique Chain Home. Il utilise une longueur d'onde de 2,4 m, alors que Chain Home fonctionne sur une longueur d'onde de 12 m. Ceci augmente de façon importante la résolution de Freya, son pouvoir de détection d'objets bien plus petits, et diminue l'encombrement des antennes.

En raison du coût de sa construction, il n'y a au début de la guerre que huit appareils en service, qui ne peuvent fournir qu'une couverture très limitée des territoires à surveiller. De construction plus simple, mais plus enclin aux erreurs, le radar britannique Chain Home est bien plus rapide à installer que le système Freya, si bien que l'ensemble du système Chain Home est complètement opérationnel au moment de la bataille d'Angleterre.

Technique

Pendant la guerre, Freya est exploité sur le domaine de fréquence de 120 à 130 MHz (de 2,3 à 2,5 m), avec une impulsion de 3 µs, une puissance crête de 15 à 20 kW, et une fréquence de répétition des impulsions de 500 Hz. Il a une portée maximale de 160 km, mais il est incapable de déterminer avec précision l'altitude des avions détectés. En cela, il est inférieur à Chain Home, mais il peut pivoter dans toutes les directions (radar tous azimuts), et peut être déplacé.

Variantes

- FuMG 450 Freya AN, d'abord appelé FuMG 41G, dont la portée est augmentée à 120 km ;

- FuMG Freya LZ, démontable pour transport par avion ;

- FuMG 480 ;

- FuMG 44 Drehfreya (en français : Freya tournant), modèle transitoire vers le radar Jagdschloss (FuMG 44/404, Kriegsmarine : FuMO 371) ;

- FuMG 451 Freiburg, de fréquence 162–200 MHz ;

- FuMG 321-328 (variante de la Kriegsmarine) ;

- FuMG 401 : pour des expériences de réflexion du faisceau sur le sol, conduisant à un changement d'angle d'élévation, un réseau d'antennes Freya a été installé sur un support en bois afin qu'il puisse glisser vers le haut et vers le bas. Cela a permis à Freya de détecter l'altitude de la cible sans l'aide d'autres dispositifs (tels que le radar Würzburg) ;

- FuMG 41 : dans une tentative d'augmenter la portée sans changer l'émetteur, plusieurs réseaux d'antennes Freya ont été commutés ensemble ce qui a donné le radar Wassermann.

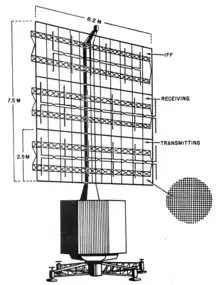

Radar Freya polaire.

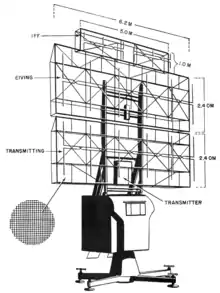

Radar Freya polaire. Radar Freya à membrures.

Radar Freya à membrures. FuMG 401 Freya-Fahrstuhl

FuMG 401 Freya-Fahrstuhl

Mise en œuvre

Le premier succès noté date du 18 décembre 1939, où une attaque de jour par 18 bombardiers Vickers Wellington de la RAF est détectée par deux appareils Freya à 113 km de distance, et où la chasse aérienne peut être dirigée sur les bombardiers par radio[1]. Seule la moitié des Wellington rentre en Grande-Bretagne sans dommages. Cette performance laisse auprès de la Luftwaffe une telle impression que dès le printemps de 1940, 11 appareils Freya sont installés pour la protection de la frontière Ouest de l'Allemagne[2]. Après la conquête de la France en 1940, des appareils Freya sont aussi construits le long de la côte Atlantique (notamment à Plogoff). Avec l'accroissement des attaques aériennes britanniques, Hermann Göring confie au colonel (plus tard général) Josef Kammhuber le soin de mettre sur pied une défense aérienne plus efficace. Ceci conduit à la création de ce que l'on appellera la ligne Kammhuber, à laquelle sont intégrés d'autres appareils Freya. Au cours de la guerre, les radars Freya se montrent sensibles aux perturbations dues aux lâchers de paillettes de brouillage, ce qui les rend encore utilisables pour l'alerte précoce, mais bien moins pour la conduite de la chasse. Freya sera souvent utilisé, par contre, en connexion avec les radars de conduite de tir Würzburg, en détectant les cibles à longue distance, et en les confiant ensuite au Würzburg pour la poursuite.

Découverte

Un des premiers à faire un rapport aux services secrets britanniques sur le système de radars Freya est le jeune lieutenant d'aviation danois Thomas Sneum, qui photographie en 1941, en prenant de grands risques personnels, une installation de Freya sur l'île danoise de Fanø. Au cours d'un vol spectaculaire, il rapporte ses négatifs en Angleterre. Ce vol est décrit dans le roman de Ken Follett, Hornet Flight (Le Vol du Frelon), et est également évoqué dans le livre de R. V. Jones, Most Secret War (La Guerre ultra secrète).

Notes et références

- (en) Gerhard Hepcke (trad. Hannah Liebermann), « The Radar War (La guerre des radars) » [PDF] (consulté le ).

- (en) « The Battle Of The Beams (Description des premiers radars allemands) » (version du 6 janvier 2012 sur Internet Archive).

Voir aussi

Articles connexes

Sources

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Freya (Radar) » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Freya radar » (voir la liste des auteurs).