Radar Würzburg

Le radar Würzburg (radar Wurtzbourg) a été le premier système de radar au sol pour le guidage d'artillerie de la Luftwaffe et de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le début des recherches date d'avant la guerre alors que le radar a été mis en service en 1940. En tout, l'Allemagne a produit plus de 4 000 radars Würzburg de différents modèles. L'appellation vient du nom de code donné par les Britanniques au premier dispositif de ce type au cours de l'opération Biting dont le but était de se saisir du radar tout en faisant croire à sa destruction[1].

| Pays d'origine | Allemagne |

|---|---|

| Mise en opération | 1940 |

| Quantité produite |

Plus de 4 000 (versions A à D) 1 500 Würzburg-Riese |

| Type | Radar de conduite de tir |

| Transmetteur | Klystron |

| Fréquence | 560 MHz (longueur d'onde 53 cm) |

| FRI |

Mobile : 3,750 Hz Würzburg-Riese : 1 875 Hz |

| Longueur d'impulsion | 2 μs |

| Portée | Jusqu'à 70 km pour le Würzburg-Riese « Wurtzbourg géant » |

| Diamètre |

Mobile : 3 m Würzburg-Riese : 7,5 m |

| Azimut | 0-360º |

| Élévation | 0-90º |

| Précision | ±15 m |

| Puissance crête |

Mobile : 7 à 11 kW Würzburg-Riese : 160 kW |

Histoire

Création du concept

En la société Telefunken rencontre des chercheurs allemands travaillant dans le domaine des radars. Le Dr Rudolf Kühnhold de l'Institut de recherche sur les télécommunications de la Marine allemande et le Dr Hans Hollmann, spécialiste des micro-ondes, font alors état de leurs recherches sur un système de radar pour la veille lointaine. Le directeur des recherches de Telefunken, le docteur Wilhelm Runge, n'est, non seulement pas impressionné, mais relègue ces travaux au rang de science-fiction. Les chercheurs décident alors de poursuivre leur chemin seuls et se joignent à la nouvelle société GEMA, créée par Paul-Günther Erbslöh et Hans-Karl von Willisen, et participent au développement des radars Freya et Seetakt.

Au printemps 1935 le succès du GEMA est tel que Wilhelm Runge réalise enfin que l'idée est viable, et il lance en catastrophe un projet visant à ce que Telefunken développe son propre système de radar. Comme le concurrent avait déjà beaucoup progressé sur l'axe de la veille lointaine, chez Telefunken on s'oriente vers un système à courte portée. Mais la direction de Telefunken semble être aussi peu intéressée que Wilhelm Runge le fut en son temps et ne reconnait au projet qu'une faible priorité. Cependant, les études commencent et, dès l'été, un système expérimental sur la bande des 50 cm permet de recevoir un écho très net d'un Junkers Ju 52. Un peu plus tard dans l'été, le système expérimental est développé et transformé en un vrai prototype appelé Darmstadt qui permettait des portées de 50 m à 5 km. L'état d'esprit change rapidement quand, à la fin de l'année 1938, la Luftwaffe passe un contrat pour le développement complet d'un système radar.

Versions initiales

Le produit de ces recherches, connu sous le nom de FuMG 62, est présenté à Hitler en sur le terrain d'aviation de Rechlin (Allemagne). L'équipe de Telefunken avait conçu un système de précision autour d'un klystron opérant sur la bande des 53–54 cm (553 à 566 MHz) — une longueur d'onde extrêmement courte pour l'époque — avec une durée d'impulsion de 2 μs, une puissance–crête de 7 à 11 kW, et une fréquence de répétition des impulsions de 3,750 Hz. La portée maximale du système est d'environ 29 km (18 miles), et la résolution d'environ 25 m sur cette distance. Le radar Würzburg utilise une antenne parabolique de 3 m de diamètre montée sur un chariot roulant, et la parabole peut être repliée selon son axe horizontal pour le transport. Le système est agréé en 1940 et une série de 4 000 exemplaires de cette version de base est livrée.

Plusieurs versions de ce système de base ont été mises en œuvre au cours de la guerre. La première — le Würzburg A — est utilisée manuellement et les opérateurs doivent eux-mêmes poursuivre la cible en conservant un maximum de signal sur l'écran de leur oscilloscope. Étant donné que la force du signal varie toute seule pour différentes raisons — au moins autant que si on reçoit un écho de la cible ou pas — le système n'est pas très précis, si bien que dès que la cible est approximativement repérée, on doit utiliser un projecteur pour déterminer sa position exacte. Pourtant, un des tout premier radars Würzburg revendique la destruction d'un avion, en , pour avoir fourni les instructions de tir à une unité antiaérienne. Plus tard, un système expérimental Würzburg B est doté d'un capteur infrarouge pour augmenter sa précision, mais ce système se révélant être inutilisable, sa production est arrêtée.

Versions ultérieures

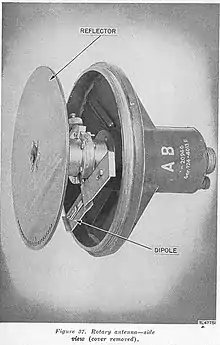

Le Würzburg C permet de commuter deux lobes pour améliorer la précision du pointage. On pointe le système en envoyant un signal dans l'un des deux lobes légèrement décentré, et le signal est ensuite commuté rapidement entre les deux lobes. Les deux retours sont transmis à un oscilloscope en retardant un peu le signal de l'un des lobes. Le résultat apparaît sous la forme de deux pics assez proches que l'opérateur essaie de maintenir à la même hauteur. On obtient ainsi les informations sur les déplacements de la cible plus rapidement et, comme les différences de forces du signal affectent les deux pics simultanément, l'opérateur n'a plus à faire la chasse au signal le plus fort. Un système très similaire est utilisé aux États–Unis, le SCR-268, qui est le premier système de radar au sol pour le guidage d'artillerie.

Le Würzburg D apparaît en 1941 avec l'adjonction d'un système à balayage conique qui utilise un dispositif de réception excentré appelé « quirl » (fouet de cuisine) tournant à 25 Hz. Le signal obtenu est légèrement décentré par rapport à l'axe de la parabole et tourne autour de cet axe avec un faible recouvrement. Si la cible se trouve à côté de l'axe de l'antenne, la force de l'écho va monter et descendre au passage du lobe rotatif, il suffira d'obtenir le maximum de signal pour être parfaitement pointé. De plus, la plage de signal maximum est plus petite que ce que permettrait la focalisation de la parabole seule, ce qui augmente d'autant la précision. La résolution du Würzburg D est de l'ordre de 3 degrés en site et de 2 degrés en azimut. Du coup les systèmes déjà en service sont le plus souvent mis à niveau.

Mais même le type D n'est pas assez précis pour permettre le pointage direct des batteries d'artillerie. Pour obtenir plus de précision, les Allemands développent le FuG 65 Würzburg-Riese (ou Giant Würzburg) basé sur le même système que le type D mais avec une antenne plus importante de 7,40 m de diamètre et un émetteur plus puissant permettant des portées de 70 km. La précision en site est alors de 0,1 degré et en azimut de 0,2 degré, plus qu'il n'en faut pour permettre le pointage direct. L'ensemble est maintenant trop imposant pour être déplacé sur un chariot roulant si bien que cette nouvelle version est installée sur un wagon de chemin de fer, comme le modèle Würzburg-Riese-E dont on a produit 1 500 exemplaires au cours de la guerre. Le Würzburg-Riese Gigant est une variante de très grande dimension qui n'a jamais été fabriquée en série.

Immédiatement après la conclusion de l'armistice de 1945, Anglais et américains se livrent, en coopération, mais aussi parfois en concurrence, à une vaste entreprise de récupération des matériels scientifiques de pointe développés par les allemands (fusées, prototypes d'avions à réaction, recherches nucléaires, électronique de pointe, débauchage de techniciens et de savants, etc.) : ce sont l'opération "Paperclip" et l' opération Alsos. Reginald Victor Jones a délégué un de ses collègues, Eric Welsh, sur le terrain en Allemagne. Celui-ci réussit à mettre la main sur un grand nombre de radars Würzburg-Riese qui seront utilisés à des fins non pas militaires mais scientifiques : c'est en effet avec ce type de matériel que commence l'exploration d'une nouvelle branche de la physique, la radioastronomie, le Würzburg-Riese étant utilisé comme radiotélescope.

Sous la direction des astronomes Martin Ryle et Bernard Lovell cette nouvelle branche de l'astronomie prendra un grand essor, notamment dans le contexte de la course à l'espace des années 1950, avec la construction du site britannique de Jodrell Bank. Les Français réussiront aussi à tirer leur épingle du jeu dans ce domaine : la station de radioastronomie de Nançay démarrera en utilisant deux radars Würzburg-Riese récupérés en Allemagne[2].

Opération Biting

Les commandos britanniques capturent un radar Würzburg à Saint-Jouin-Bruneval, sur la côte française, au cours de l'opération Biting de , alors que pendant ce même temps l'opération « Bellicose » consistait à détruire l'usine présumée de fabrication des Würzburg. En revanche, l'opération « Hydra » dont le but était de bombarder Peenemünde n'a pas réussi à endommager le Würzburg Riese du centre de guidage et de contrôle des missiles V2 de Lubmin (Allemagne)[3].

Voir aussi

Articles connexes

- Histoire du radar

- Défense du Reich

- Géant de Würzburg (de)

Liens externes

- (en) Origins of a German radar: Seetakt, Freya, Wuerzburg. Il y a une source accessible pour vérifier ce texte sur la page d'accueil Greg Goebel / Domaine public.

- (en) Radar Development in Germany sur le site Radar World.

- (en) The Radar War (PDF) de Gehard Hepcke, traduit en anglais par Hannah Liebmann.

- (en) Museum « Waalsdorp » - Télécommunications radio avec une antenne construite pendant la Deuxième Guerre mondiale.

- (en) La capture d'un radar Würzburg et le développement des contre-mesures pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Würzburg radar » (voir la liste des auteurs).

- (en) David Bodanis, Electric Universe, p. 134-135. (ISBN 978-0-307-33598-2)

- (en) Kenneth I. Kellermann, Ellen N. Bouton et Sierra S. Brandt, « The Postwar Explosion in Radio Astronomy: The US Falls Behind », dans Open Skies: The National Radio Astronomy Observatory and Its Impact on US Radio Astronomy, Springer International Publishing, coll. « Historical & Cultural Astronomy », (ISBN 978-3-030-32345-5, DOI 10.1007/978-3-030-32345-5_2, lire en ligne), p. 35–75

- (en) Ordway, Sharpe et R. Mitchell, The Rocket Team, Apogee Books Space Series (no 36), p. 292.