Pays Bigouden

Le pays Bigouden[Note 1], anciennement qualifié de Cap-Caval, est une aire culturelle au sud-ouest du département français du Finistère, en région Bretagne.

Il est notamment connu par la haute coiffe que portaient ses habitantes au XXe siècle, et par Le Cheval d'orgueil, le best-seller de Pierre-Jakez Hélias. L'activité de la pêche joue un grand rôle dans son économie.

Géographie

Le pays Bigouden, qui compte environ 55 000 habitants, n'a pas de réalité administrative : c'est un terroir[Note 2]. Il s'agit d'un groupe social qui se distingue de ses voisins par ses traditions (costume, danses, chants, musique), par sa façon de parler, son économie, ses croyances, ses coutumes, ses usages du quotidien, son architecture, sa gastronomie, etc.[1]. Formant la pointe sud-ouest de la Bretagne, le pays Bigouden est baigné par la mer Celtique à l'ouest et par le golfe de Gascogne au sud. Il est limité au sud-est par l'embouchure de l'Odet et l'anse de Combrit.

Limite nord et nord-est

Il jouxte au nord-ouest le pays Penn Sardin, et au nord-est le pays Glazik. Symboliquement, la limite nord est marquée à Pors Poulhan (sur la rive plozévétienne), où une statue de René Quillivic représentant une bigoudène annonce : Ama echu Bro Bigouden (« Ici finit le pays Bigouden »)[2] - [Note 3]. Pors Poulhan marque bien la séparation entre la commune de Plouhinec (au nord) et la commune bigoudène de Plozévet (au sud). Mais la frontière de tradition se situe en réalité un peu plus au nord, sur le territoire de Plouhinec[3]. Au nord et au nord-est, cette frontière culturelle n'est pas précise[4]. Comme celle d'autres aires de tradition bretonnes, elle a connu des interpénétrations, elle a évolué[1]. Et, bien évidemment, elle n'épouse pas les limites communales.

Loin d'être le seul élément de différenciation[1], le costume aide cependant à cerner les domaines culturels. On donne souvent aux pays les limites des modes vestimentaires qui furent celles de la première moitié du XXe siècle, avant que le déclin des traditions ne rende les observations moins significatives[5]. L'« apport décisif[6] » concernant le costume breton est celui de René-Yves Creston. Les travaux proprement ethnographiques qu'il mène de 1953 à 1961 lui permettent notamment de tracer la limite du pays Bigouden[7].

- Les deux-tiers nord de la commune de Plouhinec sont penn sardin[8]. Le tiers sud connaît des « infiltrations[9] » bigoudènes.

- Une grande moitié nord de la commune de Mahalon est penn sardin, « avec des restes glaziks[9] ». Le sud est bigouden.

- La moitié nord de la commune de Guiler-sur-Goyen est penn sardin. Le sud est bigouden[9].

- Une petite partie nord de la commune de Landudec est penn sardin.

- Une petite partie nord de la commune de Plogastel-Saint-Germain est glazik.

- Une frange d'infiltrations bigoudènes est observée dans l'ouest des communes glaziks de Pluguffan et de Plomelin[10].

Enclaves sud

Sur la côte sud du pays Bigouden, on trouve deux enclaves :

- Kérity (dans la commune de Penmarc'h), où l'on porte la poch flek[11], jolie coiffe d'artisane dont brides et lacets forment deux papillons sur le devant ;

- l'Île-Tudy, où l'on porte aussi la penn sardin, une élégante petite coiffe d'ouvrière d'usine de poisson[12], que l'on trouve également dans la presqu'île de Crozon, dans le pays Penn Sardin (d'Audierne à Douarnenez) et à Concarneau.

- Vers 1950, les ruraux du Finistère ne s'expriment qu'en breton. Dans les ports, à Douarnenez, à l'Île-Tudy, à Concarneau, on parle un mélange très coloré de breton et de français que les Bigoudens appellent galleg menet (contraction de galleg merc'hed An Enez Tudi) : « français des femmes de l'Île-Tudy ».

Les « 20 communes »

On simplifie parfois, en raisonnant en communes. Certaines cartes n'inscrivent pas le sud de Plouhinec, de Mahalon ni de Guiler dans le pays Bigouden culturel[1] - [13]. Elles considèrent que celui-ci est constitué de 20 communes[14]. Ces 20 communes se répartissent sur trois cantons. Ce sont :

| les cinq communes du canton de Guilvinec |

les sept communes du canton de Pont-l'Abbé |

huit des onze communes du canton de Plogastel-Saint-Germain |

|---|---|---|

| Guilvinec Treffiagat Loctudy Penmarch Plobannalec-Lesconil |

Combrit-Sainte-Marine Île-Tudy Plomeur Pont-l’Abbé Saint-Jean-Trolimon Tréguennec Tréméoc | Landudec Peumerit Plogastel-Saint-Germain Plovan Plozévet Plonéour-Lanvern Pouldreuzic Tréogat |

Les 20 communes se partagent entre communauté de communes du Pays Bigouden Sud et communauté de communes du Haut Pays Bigouden. Cette dernière compte, en plus, deux communes de tradition particulière :

On note aussi que trois communes administrativement englobées dans le canton de Plogastel-Saint-Germain ne figurent pas dans les vingt communes :

Géologie et relief

Le pays Bigouden faisant partie du Massif armoricain, son histoire géologique se confond avec celle de ce dernier, marquée principalement, après une première orogenèse au Cadomien (entre - 530 et - 480 millions d'années), par le plissement hercynien au Carbonifère supérieur, suivi de son érosion pendant l’ère secondaire et de sa fracturation, avec principalement les deux failles décrochantes, d’orientation presque ouest-est (légèrement ouest-nord-ouest-est-sud-est) dans leurs parties finistériennes, du cisaillement sud-armoricain[16], qui partent de la pointe du Raz et se poursuivent respectivement jusque dans les régions angevine et nantaise en passant par les environs de Quimper, guidant en particulier le tracé de la vallée du Jet[17] ; d’autres failles, d’orientation nord-ouest-sud-est pour la plupart, sont apparues par la suite, principalement lors de l’ouverture du golfe de Gascogne et de l’océan Atlantique, jalonnées par endroits de filons de quartz (par exemple à Minven en Tréogat) ou de laves basaltiques. La région connaît au début de l’ère tertiaire un climat tropical humide qui provoque une importante altération des roches de surface et est par moments recouverte par la mer, d’où la présence de sédiments marins dans la cuvette de Toulven au sud de Quimper, dont les argiles sont à l'origine des faïenceries. Les alternances d’épisodes glaciaires et de réchauffements climatiques interglaciaires à la fin de l’ère tertiaire et au début du Quaternaire entraînent d’importantes variations du niveau de la mer de plus jusqu'à - 130 mètres (le littoral se trouvait alors une cinquantaine de kilomètres plus à l’ouest que le littoral actuel), expliquant le surcreusement des parties aval des vallées des fleuves côtiers suivies de leur invasion par la mer, lors de la transgression flandrienne, provoquant la formation de rias, telles celles de l'Odet, de la rivière de Pont-l'Abbé et du Goyen, ainsi que l’érosion des roches tendres comme les micaschistes de la baie d’Audierne, provoquant des accumulations importantes de sable et de galets formant des cordons littoraux, certains en position perchée par rapport au niveau actuel de la mer, témoignant d’un niveau de la mer alors supérieur. Ces cordons littoraux bloquent l'écoulement des eux des minuscules fleuves côtiers, d'où la formation de nombreuses lagunes, devenues souvent des étangs d'eau douce ou des paluds (marais maritimes), principalement au niveau de la Baie d'Audierne, mais aussi le long de la côte sud du pays Bigouden, par exemple en arrière de la plage du Ster au Guilvinec, de la plage de Léhan en Léchiagat, de la plage des Sables Blancs en Loctudy et du tombolo allant de la pointe de Combrit à l'Île-Tudy en arrière de la plage de Kermor.

Le granite de Pont-l’Abbé[18] est la roche principale du pays Bigouden : il recouvre tout son tiers sud, depuis la pointe de Penmarc'h et la pointe de la Torche jusqu'au tiers aval de la ria de l’Odet et la pointe de Combrit (recouvrant la totalité du finage de communes comme Penmarc’h, Guilvinec, Plobannalec-Lesconil, Loctudy, Pont-l’Abbé, Combrit-Sainte-Marine et la majeure partie de celle de Plomeur) ainsi que son tiers nord, juste au sud du cisaillement sud-armoricain, depuis la pointe du Raz jusqu'à Quimper (recouvrant tout ou partie du finage des communes de Plouhinec, Plogastel-Saint-Germain et Plomelin par exemple). Ce granite est par endroits déformé, présentant une certaine schistosité oblique de 30 à 60 degrés, ce qui explique l'aspect spectaculaire et original des rochers de Saint-Guénolé par exemple.

La partie centrale, à hauteur de la baie d’Audierne, présente une géologie plus variée, avec une série d’affleurements orientés principalement ouest-sud-ouest-est-nord-est ; successivement, du nord au sud, affleurent des orthogneiss, par exemple à Pors Poulhan et sur la plage du Gored en Plozévet, ainsi qu’à proximité de la chapelle de Languidou par exemple ; des micaschistes occupent toute la partie nord de la baie d’Audierne de Plovan au sud de Plozévet ; des amphibolites et serpentinites provenant de la décomposition d’anciennes coulées volcaniques se rencontrent principalement à Peumerit, ainsi que des gabbros au niveau du hameau de Kersco dans la même commune. Des prasinites, provenant aussi d’anciennes coulées de laves basaltiques, affleurent principalement au nord de l’étang de Trunvel et autour de Tréogat. D'autres affleurements de micaschistes forment la majeure partie du finage de communes comme Plonéour-Lanvern et Saint-Jean-Trolimon, séparés en deux par un affleurement d’orthogneiss allant du littoral de la baie d’Audierne jusqu'au bourg de Plonéour-Lanvern et au-delà vers l'est, visible par exemple dans le mur d'enceinte de la chapelle de Languidou. Un étroit affleurement de leptynite sépare les deux dernières roches citées ; cette roche blanchâtre a été utilisée dans certaines constructions locales comme la chapelle Saint-Vio en Tréguennec[19].

Les zones humides subsistantes (car certaines ont été poldérisées) au niveau des étangs et marais littoraux, principalement le long de la baie d'Audierne et de la rivière de Pont-l'Abbé ainsi que l'anse du Pouldon, présentent désormais un intérêt écologique majeur pour la diversité de la faune et de la flore, notamment au niveau des étangs de Trunvel (en Tréogat) et de Kergalan (en Plovan), leurs abondantes ceintures de phragmites abritant de nombreux passereaux ainsi que des sternes pierregarins. Le cordon de galets proche (considérablement amaigri par les prélèvements de galets effectués, principalement par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale) est un site de nidification pour les gravelots à collier interrompu. Les dunes elles-mêmes constituent un milieu naturel original, colonisées côté mer par des oyats et du panicaut maritime et voyant fleurir au printemps côté terre de nombreuses espèces végétales dont des orchidées. Les tempêtes hivernales comme celles de l'hiver 2013-2014 provoquent des ruptures dans ces cordons et le recul du littoral fragilisé menace la pérennité de ce milieu naturel. L'estuaire de la rivière de Pont-l'Abbé est une halte pour de nombreux oiseaux migrateurs et abrite aussi de nombreuses espèces hivernant sur place comme le héron cendré, l'aigrette garzette et d'autres[19].

Littoral sud

Le littoral sud du pays Bigouden, entre Penmarc'h et la ria de l'Odet, est le résultat d'un fragile équilibre entre les forces naturelles et les actions anthropiques. Les cartes levées par les ingénieurs géographes du Roy vers 1775 montrent des anses qui se trouvaient en arrière des cordons littoraux : celle du Steir Poulguen (qui allait jusqu’à Port-du-Bouc) entre Kérity et Le Guilvinec ; elle fut fermée par les hommes après le raz-de-marée de 1899), celle de Kersauz (à l'ouest de la pointe du Goudoul en Lesconil), celle du Cosquer en Loctudy (comprenant l'anse adjacente du Steir de Lesconil) et celle, un schorre en fait, du tombolo entre l'Île-Tudy et Sainte-Marine, dont le cordon occidental était entrecoupé par la passe de Kermor et la partie orientale entrecoupée de brèches séparant des îlots de sable, du moins à marée haute.

Les travaux entrepris par les hommes ont profondément modifié la configuration du littoral : vers 1850, un mur-digue est construit fermant la flèche du Cosquer (en Loctudy) afin de permettre l'assèchement et la mise en valeur de 70 hectares de terres ; la construction en 1852 de la digue étant la passe de Kermor et l'obstruction des brèches du cordon littoral permet l'assèchement des marais maritimes du Treustel, etc.

Les extractions de sable pratiquées en mer (jusque vers 1980 devant Loctudy, l'Île-Tudy et Sainte-Marine), sur les estrans et dans les dunes littorales entre le milieu de la décennie 1950 et le début de la décennie 1980, de manière illégale (du moins à la fin de cette période) ont fragilisé les cordons littoraux.

Entre Sainte-Marine et l'Île-Tudy, la mer a continué à ouvrir périodiquement des brèches dans la partie centrale du cordon dunaire. À partir de 1967, des mesures d'interdiction de circulation et de stationnement sur les dunes ont été décidées et des parkings créés à l'extrémité des diverses routes d'accès, des conifères et des oyats plantés, des accès à la plage aménagés ; mais les tempêtes continuent à ébrécher le cordon d'un aire. Un système de protection formé de géoconteneurs confectionnés en fibres géotextiles enfoncés dans le sable a été installé en 1985, montrant une certaine efficacité[20].

La mise en place dans les décennies 1990 et 2000 de cordons d'enrochement, outre que ceux-ci entraînent une aggravation de l'érosion dans les zones voisines non protégées défigurent et artificialisent le littoral. Le dispositif brise-vagues (des troncs d'arbres plantés dans le sable de la plage) implanté par exemple à Léhan en Treffiagat (dans le prolongement du cordon d'enrochement) a fait la preuve de son inefficacité : en dépit d'apports fréquents de sable pour renforcer la dune entre Léhan et Squividan, par exemple en octobre 2020, il a suffi d'une marée à coefficient 109 coïncidant avec un vent de sud-ouest les 14 et pour faire reculer le cordon dunaire de plus d'un mètre, provoquant l'inquiétude des riverains[21].

Terroirs bigoudens

Trois terroirs principaux peuvent être distingués :

- la palue ou palud : zone marécageuse inondable, séparée de la mer par un cordon littoral portant des dunes ou formé de galets (baie d'Audierne), couverte d'étangs ou lochs, d'anciennes lagunes (la mer pénétrant épisodiquement lors des tempêtes), parfois convertis au fil des siècles en médiocres terres agricoles, restées souvent propriété collective (biens communaux) servant de pâturages à moutons par le passé dans le cadre de la vaine pâture. Ces paluds ont par endroits été poldérisés, souvent pendant la seconde moitié du XIXe ou le début du XXe siècle pour permettre l'extension des cultures maraîchères et parfois urbanisés, surtout pendant la seconde moitié du XXe siècle, en raison de l'attractivité littorale et balnéaire, bien que situés en zone inondable. Par exemple, à Treffiagat-Léchiagat, les « communaux », jusque-là principalement utilisés par les paysans sans terre, les journaliers, les valets de ferme, furent partagés à partir de 1853 entre les paysans propriétaires au prorata de la superficie de leurs propriétés respectives ; toujours dans cette commune, la centaine d’hectares inondables en hiver fit l'objet d'une première tentative d'assèchement en 1884 (qui échoua en raison des mésententes entre propriétaires), mais réalisé par la suite au début du XXe siècle par Corentin Toulemont d'abord, qui assécha une douzaine d'hectares pour son propre compte ; ce succès incita à la création du « syndicat des marais » vers 1922, qui regroupa tous les fermiers et domaniers de la bande côtière de Kersaoz à Léchiagat, les petits exploitants de Léhan, les paysans de Tal ar Veil, qui possédaient marais et dunes, sous la direction de Corentin Toulemont, et les travaux d'assèchement des marais furent effectués entre 1926 et 1928. Un canal de drainage à ciel ouvert sur 3 km et en souterrain sur 1,3 km fut construit pour évacuer le trop-plein d'eau et près d'une centaine d’hectares gagnés à l'agriculture[22]. Des travaux analogues furent faits à Plovan, Tréogat et Tréguennec en bordure de la baie d'Audierne, à Saint-Guénolé et Kérity en Penmarch. Plus à l'est, les marais de Kermor, à cheval sur les communes de Combrit et l'Île-Tudy furent aussi transformés en polders ;

- le traon (mot breton) est la plaine basse traditionnelle, à la terre enrichie par les apports d'engrais et particulièrement de goémon, et amendée par le maërl extrait de la mer voisine, zone traditionnelle de culture céréalière, qui a développé, climat océanique tempéré aidant, une culture de primeurs, pommes de terre principalement, dès le XIXe siècle, exportées principalement vers l'Angleterre à partir du port de Loctudy ; dans les premières décennies du XXe siècle, cette zone a développé des cultures maraîchères de plein champ : carottes, petits pois, haricots verts, choux-fleurs, épinards, oignons, ail, parfois vendus frais, mais souvent destinés aux conserveries.

La prospérité de ce terroir a été vantée par Jacques Cambry dès 1794 :

« Outre le froment qu'on y recueille en abondance, on y trouve beaucoup d'orge, de bled noir et d'avoine ; […] on vante les beurres de ce pays, les fruits de toute espèce y sont délicieux et très-communs : cerises, pêches, abricots, figues, etc. ; les jardins couverts de choux, d'oignons, de haricots, d'asperges, de melons, d'artichaux, de panais, sont très-nombreux. Pour obtenir ces riches productions, il ne faut qu'effleurer la terre : les fruits et les légumes de ce canton devancent d'un mois la maturité de ceux du canton de Quimper, qui n'est éloigné que de trois lieues ; on sent que les cultivateurs de ce canton y vivent avec plus d'aisance[23]. »

- le gorré ou menez (mots bretons) est la partie intérieure, plus haute et vallonnée, bocagère, qui était traditionnellement plus pauvre et plus isolée, couverte partiellement de landes par le passé, où l'élevage des bovins et des chevaux était prépondérant, mais pratiquant aussi des cultures, principalement fourragères[24].

Les cordons dunaires du littoral sont interrompus par de petits estuaires appelés ster en langue bretonne.

Contrastes entre l'intérieur et le littoral

Deux mondes coexistent, et parfois même s'affrontent, au sein du pays Bigouden : le littoral, dominé par la vie maritime, particulièrement la pêche, bastion ouvrier, syndical, républicain de gauche, longtemps pendant le XXe siècle à forte influence communiste et l'intérieur, rural, paysan et de tradition plus conservatrice. Ce clivage passe même à l'intérieur de nombreuses communes, opposant des bourgs ruraux qui se sont implantés en situation non littorale (les bourgs de Penmarc'h, Plomeur, Treffiagat, Plobannalec, Combrit) et les hameaux portuaires (Saint-Guénolé, Saint-Pierre, Kérity dans la commune de Penmarc'h, Léchiagat dans celle de Treffiagat, Lesconil dans celle de Plobannalec, Sainte-Marine dans celle de Combrit. Cette opposition a même provoqué un séparatisme communal : le port du Guilvinec obtient son indépendance communale par rapport à Plomeur le . Seuls trois chefs-lieux communaux se sont implantés originellement en situation littorale et portuaire : Loctudy, L'Île-Tudy (en raison de sa situation initialement insulaire), ainsi que Pont-l'Abbé, au fond de sa ria, la rivière de Pont-l'Abbé.

Le même clivage existe dans l'ouest du pays Bigouden, le long de la baie d'Audierne, où les marais littoraux et l'absence de sites portuaires ont dissuadé l'implantation humaine, les bourgs s'implantant, même pour les communes ou anciennes paroisses littorales, en situation non littorale : Saint-Jean-Trolimon, Tréguennec, Plonéour, Tréogat, Plovan, Pouldreuzic (où se trouve le seul hameau notable en situation littorale : Penhors), Lababan, Plozévet.

L'opposition entre les « Blancs », majoritaires parmi les électeurs ruraux, et les « Rouges », majoritaires parmi les marins, fut longtemps très forte, particulièrement pendant les premières décennies du XXe siècle : en 1910, le marquis de L'Estourbeillon, député royaliste, dénonce les incidents survenus lors des élections législatives dans la deuxième circonscription de Quimper, qui virent l'élection comme député radical d'Édouard Plouzané : « ce furent les voies d'accès aux salles de vote et même aux bourgs gardés par des groupes d'individus menaçant et frappant les électeurs ruraux qui venaient voter comme à Treffiagat, Peumerit et Plozévet ; des bureaux et des urnes pris violemment et gardés par des bandes de marins étrangers aux sections de vote, comme à Plobannalec, pour empêcher le vote des cultivateurs. (...) Ce n'est pas tout. Il y eut aussi des voies de fait (...), [une] agression même contre un des candidats, l'honorable M. de Servigny[25], dans la commune de Peumerit, [des] coups et blessures à Plogastel-Saint-Germain (...) »[26].

Ces contrastes se retrouvent en partie de nos jours dans les regroupements de communes qui se sont constitués : la communauté de communes du Pays Bigouden Sud regroupe essentiellement des communes littorales et la communauté de communes du Haut Pays Bigouden des communes de l'intérieur et de la partie occidentale du pays Bigouden ; ce clivage est aussi symbolisé par la rivalité actuelle entre les deux villes de Pont-l'Abbé, capitale historique du pays Bigouden et siège de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud, et Plonéour-Lanvern, qui se revendique « carrefour du pays Bigouden », même si le siège de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden se trouve à Pouldreuzic.

Répartition inégale de la population

Les communes du littoral sud ont toutes une densité supérieure à 120 habitants par km², alors que celles situées dans l'intérieur ont pour la plupart (sauf Plonéour-Lanvern) des densités inférieures à 30 habitants par km². Le déclin démographique est net, la plupart des communes cumulant un solde naturel et un solde migratoire négatifs, un vieillissement prononcé de leur population, une importante déprise agricole et, pour les communes littorales, un déclin des activités maritimes.

La seule zone dynamique démographiquement entre 1970 et 2000 est le sud-est du pays Bigouden : Pont-l'Abbé, Plomeur, Loctudy, Plonéour-Lanvern, Combrit surtout, en raison de la plus grande proximité du pôle d'emplois quimpérois, aisément accessible par la roue transbigoudène, aménagée en voie rapide dans la décennie 1990[27].

Toutefois la situation démographique change pendant les deux premières décennies du XXIe siècle : par exemple, entre 2011 et 2016 le pays Bigouden gagne quelques habitants, passant de 55 185 habitants à 55 360 (et même à 55 582 habitants en 2018), soit un gain de 175 habitants en six ans ; et surtout ce gain est désormais dû à la communauté de communes du Haut Pays Bigouden dont la population est passée de 17 561 à 18 028 habitants entre ces deux dates (gagnant donc 467 habitants), alors que la communauté de communes du Pays Bigouden Sud enregistre une diminution de sa population, passant de 37 624 à 37 332 habitants, soit une baisse de 292 habitants[28].

Climat

Le climat est océanique avec un hiver doux mais humide et très venté, et un été sans chaleur excessive (voir aussi climat du Finistère).

Le site naturel de la baie d’Audierne est protégé, célèbre par ses courants et sa navigation dangereuse. C'est aussi une zone très poissonneuse par la rencontre des eaux océaniques qui viennent buter contre le courant plus froid venant de la Manche.

Dunes et paluds bigoudènes

Les "Dunes et paluds bigoudènes", qui accueillent plus d'un millier d'espèces végétales et animales différentes, vont devenir en 2024 une nouvelle Réserve naturelle régionale, à la suite d'un vote du Conseil régional de Bretagne en date du [29].

Faune marine de la baie d'Audierne

Le site recueille sur ses côtes de nombreuses espèces marines qui y trouvent refuge entre la côte continentale et les îles du Ponant finistérien dont l’île de Sein qu'on rattache souvent aussi au pays Bigouden.

Bien que le pays Bigouden soit de tradition plutôt terrienne, les femmes de Sein partageaient souvent les mêmes traditions et activités que les Bigoudens du continent, ou bien vivaient sur le continent durant l’hiver difficile à Sein, certaines familles sénanes y possédant aussi des potagers car les cultures maraîchères étaient difficiles et insuffisantes sur l’île, et les pêcheurs sénans apportaient l’essentiel de leur pêche en port de Loctudy avant de rentrer sur l’île ou de cultiver leur potager en pays Bigouden ou acheter les provisions de bouche avant de rentrer sur l’île avec leur panier de pêche.

De fait la pêche en baie d’Audierne était très fructueuse et guettée par de nombreux oiseaux (mouettes, fous de Bassan, et depuis quelques années des macareux revenus de la Manche) qui suivaient les pêcheurs pour collecter les espèces non conservées. Les eaux sont riches aussi en poissons de grande taille dont le bar.

De plus, la baie d’Audierne offre un plateau continental favorable à l’élevage des langoustes et homards en paniers, et les eaux sont aussi riches en langoustines, galatées et petites crevettes grises ; son fond est également habité par des espèces très charnues de crabes marins.

Des baleines y étaient observées. On voit toujours des dauphins et petits requins appelés des « peau bleue » qui étaient capturés autrefois pour leur viande, mais le plus souvent parce qu'ils se retrouvaient au milieu des filets, attirés par les riches bancs de poissons de la baie et de la mer d'Iroise. On en trouve encore en criée de Loctudy.

Bien que la pêche soit toujours importante, la diminution des bancs de poissons et crustacés reste un problème et a conduit à limiter l'effort de pêche pour préserver la ressource. Autre problème : la pollution marine (dont les dégâts causés par les marées noires et dégazages sauvages des navires croisant au large de la Bretagne) qui a marqué toute la région et appauvri les espèces aviaires.

Rivière de Pont-l’Abbé et abers

Grâce aux efforts de préservation, de dépollution des effluents urbains et de protection des berges, les populations de saumons sauvages sont revenues et ont colonisé les abers et petites rivières aux eaux cristallines et abondantes qui débouchent à Pont-l'Abbé dans son petit port.

Toponymie

Tradition orale : Penmarc'h

La péninsule s'appelle primitivement Penmarc'h[30] - [31]. Henri Touchard constate à diverses reprises qu'à la fin du XVe siècle, dans les registres portuaires, le même maître d'équipage et son même bateau peuvent avoir pour port d'attache un jour un port connu (Loctudy[32], Guilvinec…) et un autre jour un mystérieux « Penmarc'h ». Il en conclut que Penmarc'h n'est pas un port, mais une vraie « nébuleuse » de ports. Penmarc'h désigne « toute la côte », de la baie d'Audierne à l'embouchure de l'Odet[33].

« Quand on parle de Penmarc'h à cette époque, il s'agit en fait de l'équivalent d'un quartier maritime qui va de Léchiagat à Pors-Carn. Un maître de bateau de Treffiagat inscrit son bateau à Bordeaux comme étant de Penmarc'h[34]. »

Per Jakez Helias décrit ainsi, dans le conte La Rivière de Kido, de manière imagée, les conséquences de l'envasement et de l'ensablement progressif de la région :

« Le pays de Penmarc'h, en ce temps-là, était un archipel d'îles basses entre lesquelles on circulait par des canaux. Tout au long de la baie d'Audierne, il y avait des ports ouverts. Et c'est par la route de mer que les pèlerins arrivaient de toute part au grand pardon de Languidou. Ils venaient même de pays étrangers tant était grande la réputation du seigneur saint Kido[35], qui protégeait les hommes et les biens sur l'eau salée. (...) Et puis il vint un temps où la mer attrapa mal au ventre, on ne sait pourquoi, ni comment. (...) À force de convulsions, elle dérouta ses courants, elle bannit ses poissons au large, elle encombra ses canaux de sa vase, elle finit par dégorger; sur ses bords, les galets qui lui faisaient mal. (...) La baie de Kido se trouva polie d'un cordon de galets polis et se dessécha derrière ce mur. La rivière devint un étang et les cloches de Languidou sonnèrent le glas du grand pardon. Pendant plusieurs années encore, des navires d'outre-mer, chargés de pèlerins, se présentèrent devant la baie d'Audierne, cherchant l'entrée de la rivière de Kido. Mais ils avaient beau croiser de Pors-Karn à Pors-Poulhan, il n'y avait plus d'entrée[36] »

Paroisse du même nom

Le nom de Penmarc'h est donné par la suite à une paroisse. Il s'agit à l'origine d'une trève, qui est nommée Trebotref vers 1330, et dont on sait qu'elle est paroisse en 1349. Cette paroisse comprend un bourg (« le bourg ») et deux ports : Saint-Pierre et Kérity (le port de Saint-Guénolé, à cette époque, est trève de Beuzec-Cap-Caval). Au XVe siècle, la paroisse s'appelle le plus souvent Treoultrenabat. Au XVIe siècle, elle devient Tréoultré. En 1592, on trouve « parroesse de Treoultre, terrouer de Penmarc ». Au XVIIe siècle, on trouve aussi bien Tréoultré que Tréoultré-Penmarc'h. Enfin, en 1740, le nom de la paroisse devient définitivement Penmarc'h. Au moment du Concordat, en 1802, la trève de Saint-Guénolé lui est rattachée[30]. Penmarch (dans l'orthographe officielle) est aujourd'hui le nom du bourg et le nom de la commune.

Source de confusion

Le nom de Penmarc'h est souvent source de confusion, du fait de son emploi anachronique par les auteurs du XIXe siècle pour désigner la paroisse de Tréoultré (qualifiée aussi de « ville[37] », alors qu'il s'agit bien de trois agglomérations distinctes[38]) : le nom de Penmarc'h fait songer inévitablement au port de Saint-Guénolé, qu'il incite à inclure avant l'heure dans la paroisse.

Tradition écrite : Cap Caval

Le pays Bigouden formait au haut Moyen Âge le pagus Kap-Caval (Cap Caval), un pays historique, c'était un pagus, c'est-à-dire une subdivision administrative de la Cornouaille[39].

Quittant les registres portuaires, reflets de la tradition orale, on trouve dans les textes anciens le nom de Cap Caval. Il s'agit d'une latinisation (caput caballi), par les religieux chrétiens, de penn marc'h (« tête de cheval »)[30]. Ce nom tombe en désuétude à la fin du XVIIIe siècle.

Histoire

Mythe des origines développé au XIXe siècle

On a donné toutes sortes d'ancêtres aux Bigoudens : Mongols, Galtchas (les « Tadjiks des Montagnes »), Lapons, Phéniciens, Atlantes[40]… Selon certains ethnologues du XIXe siècle, les Bigoudens seraient les descendants des aborigènes ayant occupé la Bretagne avant les premières invasions celtes[41]. Selon d'autres, se basant sur des « ressemblances physiologiques » (pommettes hautes des Bigoudènes, yeux légèrement bridés, etc.), les Bigoudens descendraient d'une tribu mongole[42]. L'ingénieur A. Mahé de La Bourdonnais voit dans le Bigouden « un Mongol pur sang », « aux traits taillés à coups de hache », présentant le type commun aux Bouriates, aux Tchouktches, aux Kalmouks, aux Tibétains[43]. D'après la thèse pour le doctorat en médecine soutenue en 1899 par le Quimpérois René Le Feunteun, les Bigoudens, « race mongoloïde », forment une « population étrange, qui n'a adopté du Breton que la langue, conservant ses mœurs, son type et un costume à part[44] ». Pour Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais « Les Bigoudens sont foncièrement laids et n'ont rien de commun avec le type grec. (...) Ils me paraissent être d'origine thibétaine (...) Les Bigoudens paraissent être des Mongols pur sang. (...) Les Quimpérois les appellent communément des Chinois, et qu'il n'y a pas à Quimper une seule boutique ou commerce tenu par un « Bigouden ». Elles (sic) ont le monopole de la « marée » et tous les matins, elles arrivent des campagnes environnantes ou des bords de la mer, étaler leurs produits agricoles ou leur pêche, sur la place du marché. Mais, le soir venu, il ne reste pas un seul habitant de Pont-l'Abbé à Quimper[45]. »

À partir de 1983, une enquête immunogénétique, parrainée par l'Inserm, est menée par l'équipe du professeur Charles Salmon[46] et celle du professeur Gabriel Le Menn[47]. Elle confirme qu'on a bien affaire, de Plozévet à Sainte-Marine, à une seule et même population : « Non seulement cette population constitue un ensemble homogène, mais également elle diffère des Bretons limitrophes[40]. » Les enquêteurs considèrent en revanche qu'« il faut tordre le cou au mythe oriental… puisqu'il n'existe rigoureusement aucune analogie génétique entre Bigoudens et Asiatiques[40]… » La population bigoudène a plus d'affinités génétiques avec les populations de pays celtiques insulaires (île de Man, pays de Galles) que la moyenne de la population finistérienne[48].

Origine du nom actuel : pays Bigouden

L'origine de cet ensemble remonte peut-être fort loin dans le temps, mais on n'en trouve pas trace avant le XIIe siècle. On ignore s'il a constitué un fief[49].

On n'a aucune certitude concernant l'origine du mot bigouden. Il serait apparu dans les années 1830, pour désigner la pointe de la coiffe locale[50]. Sa première mention écrite connue date du , dans un article du journal Le Finistère qui parle de « coiffes surmontées d'une pointe nommée bigouden ». Le terme est repris en 1835 dans La Galerie bretonne d'Olivier Perrin, puis dans Le Magasin pittoresque en 1836, le mot désignant toujours la coiffe portée par les femmes avant de désigner les femmes qui la portaient, puis par extension aussi les hommes et l'ensemble de la région, supplantant même l'ancien nom « Cap Caval » [51].

Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'usage devient courant d'appeler Bigoudens et Bigoudènes les habitants de la contrée. En témoigne par exemple ce texte d'Albert Racinet publié en 1888 :

« Le bigouden est la coiffe de linon ou de coton dont les paysannes de Pont-l'Abbé recouvrent leur serre-tête brodé de soie ; non seulement cette coiffure prend une forme différente chez la jeune fille ou la femme mariée, mais elle subit encore, dans chacune de ces catégories, plusieurs variantes (...). Les temps ont voulu que l'harmonieuse appellation, si longtemps réservée aux bonnets, fût donnée à celles qui les portaient : on dit aujourd'hui, en parlant de ces paysannes, dont la coquetterie est proverbiale en Basse-Bretagne, les Bigoudens de Pont-l'Abbé[52]. »

Quant à l'expression « pays Bigouden », elle ne s'impose qu'au début du XXe siècle[53].

« Les Bigoudens ont de longue date affirmé leur singularité par la coiffe des femmes et les broderies du costume masculin. (...) La prééminence de la femme est telle chez les Bigoudens que le nom même de l'homme en langue bretonne, le bigouter, est tombé en désuétude et que le pays a pris le nom de la coiffe des femmes, la bigouden. (...) La Bigoudène, même mariée, continue à être désignée sous son nom de jeune fille[54]. »

Pour sa part, Pierre-Jakez Hélias a écrit : « Nous autres Bigoudens, nous avons la réputation de ne pas être comme tout le monde. Cela doit être vrai puisque tout le monde le dit, nous-mêmes les premiers. (...) Dans mon pays, ce sont les femmes qui méritent de commander, à force de sacrifices, d'abnégation et d'orgueil indomptable. Il n'est pas possible sans elles d'expliquer le quart de ce que nous sommes ».

Doyenné du Cap Caval

La plus ancienne entité connue dans la péninsule est, au XIIe siècle[55], le doyenné du Cap Caval (on en ignore l'étendue). Il a pour siège Beuzec-Cap-Caval. Le doyen (le recteur de Beuzec) exerce une fonction assez importante, puisqu'il juge les causes matrimoniales et testamentaires de toutes les paroisses du doyenné[55] (on aurait compté quatre notaires à Beuzec[56]). Mais l'évêque de Cornouaille affirme son autorité : il obtient la démission du doyen et, le , il annule définitivement le doyenné, qui devient archidiaconé[55].

Un compte établi en 1368 par l'archevêché de Tours donne la composition pour cette année-là de l'archidiaconé du Cap Caval : 22 paroisses, couvrant un territoire plus vaste que celui du pays Bigouden des années 1940. Il comprend notamment :

- au nord-ouest, la totalité de la paroisse de Plouhinec et de celle de Mahalon (comprenant la trève de Guiler) ;

- à l'est, la totalité des paroisses de Plomelin et de Pluguffan[55] - [57].

Dans l'archidiaconé, Beuzec-Cap-Caval devient simple paroisse. Elle est supprimée en 1801, au moment du Concordat[55]. Le bourg de Beuzec-Cap-Caval fait maintenant partie de la commune de Plomeur.

Ensemble de ports prospères

Penmarc'h était aux XVe et XVIe siècles une des villes les plus prospères de Bretagne et sa population avoisinait alors les 10 000 âmes. C'est qu'à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Penmarc'h, on trouvait à une certaine époque de l'année un banc considérable de morues dont la pêche était fort lucrative. Par ailleurs, la ville faisait commerce de chanvre, de toile, de bestiaux et de grains avec les ports espagnols de la Galice et des Asturies. La ville était tellement tournée vers le commerce maritime que les terres environnantes étaient laissées en friche et que l'autorité dut intervenir pour en exiger la culture[58]. La prospérité de la ville commença à décliner vers 1500 avec la découverte d'importants bancs de morues au large de Terre-Neuve qui profitèrent surtout aux ports de la Manche : Saint-Malo, Granville, Binic. Cependant la ville continua à exporter vers l'Espagne des farines et des poissons secs.

En 1482-1483, le registre de la « comptablie », qui perçoit les taxes à l'entrée du port de Bordeaux enregistre vingt-sept navires venant de Penmarch[59].

Henry Reverdy décrit ainsi l'ancienne prospérité de Penmarc'h :

« Autrefois, Penmarc'h fut une ville qui s'étendait de Kérity à Saint-Guénolé. (...) Un port avec une longue jetée s'étendait à presque un quart de lieue en mer jusqu'au Rocher de la Chaise. Les ducs de Bretagne avaient une pêcherie à Poul-Bras. Les sentiers portent encore le nom des rues qu'ils ont remplacées : "Grand'rue", "rue des Marchands", "rue des Argentiers". La richesse était telle qu'on tapissait d'étoffes de soie les murailles au jour des processions. Les habitants de Penmarc'h étaient déjà dans ces temps éloignés d'intrépides et hardis marins. À 30 lieues dans l'ouest de la Pointe, ils trouvèrent un banc considérable de morues. La présence de la "viande de carême" attira les armateurs. Des artisans de toute espèce vinrent à leur suite ; la ville se forma et s'accrût rapidement. À la pêche s'ajouta aux XIVe et XVe siècles le commerce des grains, des bestiaux, ds toiles avec les ports d'Espagne. Sous Henri II, Penmarc'h pouvait armer 2 500 arquebusiers. La décadence vint. Un raz-de-marée submergea le port. (...) La morue s'éloigna des côtes[60] »

De plus Penmarc'h fut la cible d'attaques répétées de la part de la marine anglaise. Ils pillèrent la cité portuaire à deux reprises : une première fois en l'an 1403 et une seconde fois le siècle suivant en l'an 1514. Lors de l'attaque de 1403, la flotte anglaise était conduite par Guillaume de Wilford qui avait 6 000 hommes sous ses ordres.

René de Rieux, dit « Sourdéac », qui fut gouverneur de Brest et marquis d'Ouessant à la fin du XVIe siècle décrit ainsi la prospérité de Penmarc'h à la fin du Moyen Âge :

« Il y avait dans le bourg de Penmarc (que j'estime l'un des plus grands de France) fort grande quantité de petits bourgs, chacun de soixante à quatre-vingts maisons, lesquelles ne sont distantes les unes des autres que de la portée de l'arquebusade, et diriez que c'est un archipelage terrestre de voir cette grande étendue de maisons séparées par cantons, et auparavant que la rage de Fontenelle les ont ruinés, c'estoit le plus riche bourg de Bretagne, et que les Penmarquéens avoient plus de cinq cents navires à eux[61]. »

Importance des activités textiles et tinctoriales

L'« immense richesse » de Penmarc'h au Moyen Âge a été contestée par certains historiens qui fondaient leur analyse sur les taxes prélevées sur le commerce des poissons. Mais les plus grands bénéfices provenaient probablement du commerce des plantes tinctoriales comme le pastel et la garance, du travail du lin et du chanvre. Les documents écrits manquent pour pouvoir l'affirmer avec certitude, mais l'étude de la toponymie locale de Penmarc'h, de Plomeur et des communes avoisinantes menée par Robert Gouzien dans son livre Le Pays Bigouden, un pays de cocagne ? montre de nombreux noms de lieux leur faisant référence, en langue bretonne bien sûr ; par exemple des lieux-dits comme Lestembec'h (« La cuve des tas [de pastel] »), Poulelest (« La mare à la cuve »), Poull Kog (« La mare où l'on fait macérer les coques ou cocagnes »), Rulenn (« L'étang de la teinture rouge »), Poul Glaz (« La mare bleue »), Lagad Glas (« La mare où l'on rouissait le lin »), Keregard Glas (« La ferme où l'on cardait le lin »), etc. La maison en ruines dite Four de Saint-Trémeur (en Le Guilvinec) est un kanndi ; l'auge de Saint-Vio en Tréguennec servait à blanchir le chanvre ; la fontaine Saint-Côme[62], près de la chapelle de Langougou en Plomeur, possède plusieurs bassins de rinçage qui servaient pour le lin et le chanvre (on peut d'ailleurs se demander si les vertus miraculeuses et divinatoires attribuées par la croyance populaire à l'eau de cette fontaine n'était pas liée aux déchets de chanvre polluant l'eau et entraînant des effets un peu analogues à ceux du cannabis) ; la fontaine de Poulguen (en Penmarc'h) possède encore une esplanade pavée de grandes dalles de granite et est entourée d'un muret de pierre qui est un ancien repamoir servant de lieu de dépôt des écheveaux après leur rinçage. Le pont, fait d'une ancienne dalle funéraire, situé sur le ruisseau devant la fontaine de Saint-Vio est aussi un ancien repamoir (dalle permettant de faire reposer les écheveaux pour les faire sécher après leur rinçage). Vu l'importance de la flotte de Penmarc'h du XIVe au XVIIe siècle, la production de cordes, alors en chanvre, était nécessairement importante dans la région, ce qu'illustre le lieu-dit « Valordi » (situé près de la pointe de la Torche en Plomeur) qui signifie en breton « maladrerie », « léproserie », or les lépreux s'adonnaient traditionnellement à la fabrication des cordages. (...) « La chapelle de la Madeleine, aujourd'hui en Penmarc'h, située à proximité, leur est manifestement destinée. En effet les toponymes « La Madeleine » sont synonymes des noms de lieux « La Maladrerie » et sainte Madeleine est la patronne des cordiers ». La disposition des différents bassins et de la rigole de trop-plein de la fontaine de la Madeleine indique qu'il s'agissait d'une fontaine de rinçage de torons à cordes[63].

Dans l'église paroissiale Saint-Nonna, le bénitier de la famille Le Coguen, offert lors du baptême d'Urbane Le Coguen le , est orné d'un blason présentant des cupules de glands, ce qui illustre la profession de fabricant de teintures de cette famille (les cupules de glands servaient à fabriquer une teinture verte). Un autre bénitier est orné d'une inscription : Le Flaman, ce qui illustre les relations des marins de Penmarc'h avec la Flandre à cette époque. En 1483, selon Yann Brekilien, 344 navires de Penmarc'h font escale dans le seul port d'Arnemuiden et, en 1533-1534, ce sont 270 bateaux, selon Serge Duigou[63].

Chantiers navals

Une telle activité maritime entraînait nécessairement l'existence à l'époque de nombreux chantiers navals même si l'histoire n'en a pas gardé de traces directes, les navires et les infrastructures en bois ayant disparu. Les seules traces de leur existence sont indirectes, grâce à la toponymie : Pors-Moro (« Le port où l'on met à l'eau les bateaux », Moran signifiant en breton « lancer un bateau ») ; un chantier naval existe d'ailleurs toujours à cet endroit[64] ; le toponyme « Sainte-Marine » (Sant Voran en breton) pourrait avoir la même origine[63].

Marais salants

De nombreux marais salants ont existé par le passé dans les divers paluds du pays Bigouden. La carte des côtes de Bretagne vers 1780[65] indique encore un « marais salans ruiné » au sud du hameau de Poulguen (en Penmarc'h) ; les œillets à sel[66] (en breton lagadoù) des anciennes salines de Ster Poulguen sont encore visibles, transformées de nos jours en potagers ou terrains pour mobile homes. La fréquence du mot breton gwenn (« blanc », couleur qui fait référence au sel) dans la toponymie littorale du pays Bigouden est remarquable : Aod Gwenn (« La plage des Sables blancs ») à Loctudy, Beg Gwenn (« La Pointe Blanche ») à Lesconil, etc.[63]

Moulins

La carte de Cassini montre l'existence de très nombreux moulins dans le pays Bigouden. La seule paroisse de Plomeur « possédait neuf moulins, dont les moulins à eau de la Palue, de Pendreff (1786), le moulin en mer (Ar Veil Mor)[67] à Treffiagat et les moulins à vent de Kerergos (Guilvinec, alors en Plomeur), de la Palue et de Penn ar Prat[68] (XVIIIe siècle) »[63]. La rivière de Pont-l'Abbé abritait le moulin à marée de Pors-Moro[69], qui appartenait au XVe siècle aux seigneurs du Pont, mais qui fut remanié au XVIIIe siècle, équipé en particulier d'un bassin de retenue, et le barrage-pont, qui retient les eaux de la rivière de Pont-l'Abbé pour former l'étang de Pont-l'Abbé, existait déjà en 1220, équipé d'un moulin, et appartenait lui aussi aux seigneurs du Pont. À la fin du Moyen Âge, deux moulins banaux fonctionnaient à l'entrée sud de ce barrage-pont, appartenant alors aux chanoines de Loctudy[70].

Pisciculture

Les étiers (en breton, ster au singulier, steriou au pluriel) comme le Ster Poulguen à Penmarc'h, le Ster Leskon à Lesconil, etc., petits estuaires des fleuves côtiers non encore colmatés, étaient des lieux importants de pisciculture : de nombreux toponymes en ont gardé la trace comme le manoir de Lestiala[71] ou le lieu-dit « Keraluic » en Plomeur, ou encore les nombreux lieux (et statues dans les églises et chapelles) faisant référence à saint Alar, patron des alevins et des alevineurs ou à Saint Hilaire[72] (Sant Hiler en breton) en raison de la proximité de leurs noms avec le terme breton an alaer qui signifie « l'alevineur »)[73]. De nombreux pièges à poissons étaient aussi aménagés le long du littoral, comme celui encore visible de la pointe de Men-Meur en Le Guilvinec (en Plomeur à l'époque) ; les nombreux toponymes gored (« piège à poissons » en breton) en ont aussi conservé la trace comme Goret en Penmarc'h ou Trebehoret[74] à Pont-l'Abbé[63].

L'ordonnance de Colbert de 1681 ordonne la destruction des pêcheries, des pièges à poissons et des bassins piscicoles qui empiètent illégalement sur le domaine public maritime, ce qui favorisa l'ensablement des estuaires et des marais qui ne furent plus entretenus, l'homme aidant même à leur comblement par des travaux d'assèchement, d'endiguement et de comblement, créant des polders, afin de gagner des terres à l'agriculture.

Églises décapitées du pays Bigouden

Ancienne église paroissiale Saint-Philibert de Lanvern.

Ancienne église paroissiale Saint-Philibert de Lanvern. Ancienne église tréviale de Lambour.

Ancienne église tréviale de Lambour.

En 1675, la révolte antifiscale du papier timbré agite d'abord les villes. Elle commence à Bordeaux en mars, et gagne la Bretagne (notamment Rennes et Nantes en avril, puis en mai). Elle s'étend à partir du aux campagnes de Basse-Bretagne[75]. Le mouvement propre aux campagnes est connu sous le nom de révolte des Bonnets rouges[76].

Le , un groupe de paroissiens se révolte en l'église de Combrit, moleste Nicolas Euzénou de Kersalaün, le seigneur du Cosquer[77], et le pend à une fenêtre de son château. Il meurt le , des suites de ses blessures. Fin juin et début juillet, les habitants de Cap Caval détruisent les actes consignant les privilèges seigneuriaux, et couchent par écrit leurs revendications. Le « Règlement des quatorze paroisses[78] », établi le , probablement en la chapelle Notre-Dame de Tréminou[79], est le plus connu des différents « codes paysans » édictés à cette période. En Cap Caval, si les revendications fiscales envers le pouvoir central sont bien présentes, la colère populaire trouve aussi un aliment dans les innombrables abus des seigneurs locaux, des hommes de loi, des prêtres et des négociants[80]. Les trois principaux propriétaires fonciers de la contrée sont particulièrement visés :

- les carmes du Pont (Pont-l'Abbé). Ils sont contraints par 8 000 hommes de renoncer aux corvées qui leur sont dues en signant le « Code breton »[81] ;

- Armand-Jean de Vignerot du Plessis, baron du Pont. Le , son château est dévasté, incendié, ses archives sont dispersées, brûlées, les maisons de son receveur et de son greffier sont brûlées[82] ;

- René du Haffont. Ses manoirs de Lestrediagat (en Treffiagat) et de Brénanvec (en Plonéour) sont saccagés, pillés, en partie incendiés[77].

Au nom du roi Louis XIV, le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, mène début septembre[83] une féroce répression. Il est à la tête de plus de 6 000 hommes, parmi lesquels :

- 350 mousquetaires ;

- des compagnies du régiment des Gardes françaises et du régiment des Gardes suisses ;

- les régiments d'infanterie de la Couronne et de Navailles ;

- huit compagnies d'infanterie des garnisons de l'île de Ré, de l'île d'Oléron et de Brouage ;

- le régiment de Tessé dragons ;

- des archers de la maréchaussée[84].

Des insurgés sont pendus (à Combrit, quatorze paysans auraient été pendus au même chêne[85]). D'autres sont envoyés aux galères. Les cloches qui ont sonné le tocsin pour mobiliser les paysans sont descendues, par exemple à Languivoa, en Plonéour. Les clochers de six édifices religieux sont même décoiffés à coups de canon :

- à Tréguennec, où l'on ignore s'il s'agit du clocher de l'ancienne église paroissiale (détruite au XIXe siècle) ou de celui de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié (actuelle église paroissiale), située à l'extérieur du bourg[86] ;

- celui de la chapelle Notre-Dame de Languivoa, dans la paroisse de Plonéour ;

- celui de l'église paroissiale Saint-Philibert de Lanvern ;

- celui de l'église tréviale Saint-Honoré (trève de Lanvern) ;

- celui de l'église paroissiale de Combrit ;

- celui de l'église tréviale de Lambour (alors trève de Combrit)[87].

Vie quotidienne

L'habitat des paysans bigoudens fut longtemps très simple : dans la plupart des cas, la pièce unique est séparée en deux par une simple cloison entre le « haut bout » réservé à la famille et le « bas bout » destiné aux animaux. Dans la même pièce cohabitaient enfants, parents et grands-parents. Les familles possédaient au mieux une paillasse, un banc, un coffre rassemblant vêtements et ustensiles. Peu à peu, à partir de la fin du XVIIIe et pendant le XIXe siècle, le bétail est relégué dans un autre bâtiment, le « bas bout » étant transformé en chambre ou en pièce annexe, des armoires en bois de pin avec ferrures de fer de style Louis XV (avec un siècle de décalage sur la mode parisienne) remplacent le vieux coffre médiéval, puis des armoires en châtaignier, alignées les unes touchant les autres, parées d'une patine rouge, avec ferrures en laiton et clous étincelants, ainsi qu'un vaisselier et des lits-clos. La cheminée est le cœur de la maison ; elle est assez grande pour que l'on puisse s'y asseoir de chaque côté lors des repas, des petits travaux du soir et des veillées[88]. La grande pauvreté reste encore fréquente à la fin du XIXe siècle :

« J'ai vu des taudis où pour tout ustensile de ménage, il y avait une écuelle, une bouteille et une plaque à galettes, un amas de fougères servait de couche à la malheureuse qui habitait ce galetas. Peut-on supposer pareil dénuement[89] ! »

Le sol de la maison est la plupart du temps en terre battue, comme l'a écrit Pierre-Jakez Hélias :

« Ah cette terre battue ! On en a fait la marque même de la pauvreté proche de la misère. On a raconté qu'elle était toujours sale. Et il est vrai qu'elle tournait parfois en boue. C'est oublier que nous sortions de la boue des champs et des routes, que nous portions des sabots cloutés. »

.JPG.webp) Famille bigoudène de Pont-l'Abbé avant 1900.

Famille bigoudène de Pont-l'Abbé avant 1900. Intérieur bigouden vers 1900.

Intérieur bigouden vers 1900.

Épidémies meurtrières

Le choléra notamment a frappé à plusieurs reprises le pays Bigouden, principalement ses ports, dans le courant du XIXe siècle : en , il fait dix-huit morts à Pont-l'Abbé, seize à l'Île-Tudy et deux à Plobannalec ; en 1849, il fait dix morts au Guilvinec et cinq à l'Île-Tudy ; en 1866, cinquante-deux personnes en sont victimes au Guilvinec, trente-huit à Pont-l'Abbé, dix-sept à Penmarc'h, sept à l'Île-Tudy et quatre à Loctudy. En 1885, entre octobre et décembre, le choléra provoque soixante-douze morts au Guilvinec.

En 1880, la variole sévit au Guilvinec et fait huit morts à l'Île-Tudy ; en 1889, la diphtérie emporte cinquante-et-une personnes, dont quarante-et-un enfants de moins de 10 ans, à l'Île-Tudy ; cette même commune connaît en 1891 une épidémie de typhus qui fait vingt-et-une victimes[90].

« Mode bigoudène » dans la seconde moitié du XIXe siècle

Une exposition Mode citadine, mode paysanne, influences croisées (1850-1910) ou Bigoudène, so chic !, qui s'est tenue en 2013 au Musée bigouden à Pont-l'Abbé a montré la mode bigoudène des costumes de ville de la bourgeoisie urbaine, principalement parisienne, pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Cette mode citadine d’inspiration bigoudène, hybride entre mode de la ville et modes « traditionnelles », inspirées de plusieurs « pays » : pays Bigouden, pays de l'Aven, pays Glazik, pays Melenig, pays Pourlet, a été très à la mode de 1850 environ jusqu'à la Belle Époque, et a même perduré jusque vers 1930[91].

Émile Schuffenecker, Portrait de madame Champsaur (1890), en costume bigouden, musée de Pont-Aven[92].

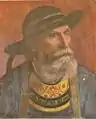

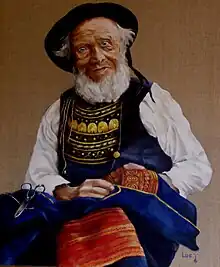

Émile Schuffenecker, Portrait de madame Champsaur (1890), en costume bigouden, musée de Pont-Aven[92]. Anonyme, Portait d'homme en costume breton typique du pays Bigouden vers 1880, Pont-l'Abbé, Musée bigouden[93].

Anonyme, Portait d'homme en costume breton typique du pays Bigouden vers 1880, Pont-l'Abbé, Musée bigouden[93]. François Hippolyte Lalaisse, Bigoudènes.

François Hippolyte Lalaisse, Bigoudènes. Paul Gauguin en costume bigouden vers 1890.

Paul Gauguin en costume bigouden vers 1890. Paul Géniaux, Portrait d'une jeune femme en costume bigouden (vers 1900), Rennes, musée de Bretagne.

Paul Géniaux, Portrait d'une jeune femme en costume bigouden (vers 1900), Rennes, musée de Bretagne.

Alexandre Nicolaï décrit en 1893 l'industrie de la broderie à Pont-l'Abbé :

« La broderie est la principale industrie de Pont-l'Abbé et à peu près exclusivement aux mains des hommes, dont le travail passe de beaucoup celui des ouvrières en finesse et en solidité. De leurs mains sortent ces plastrons, ces devants de corsage dont les dames aiment à se parer, ces blagues, ces porte-cartes, ces porte-cigarettes, ces aumônières de drap armorié et décoré qui garnissent les étalages de Brest, de Quimper ou de Saint-Malo[94]. »

La création des voies ferrées suscite un engouement pour la Bretagne, et en particulier pour le pays Bigouden, dont les compagnies de chemin de fer vantent le pittoresque, l'exotisme et l'archaïsme. Un mobilier néo-breton de style Henri II, un style Renaissance avec motifs supposés celtico-bretons, avec profusion de fuseaux et d'hermines, est alors à la mode. Ces « bigoudenneries de marchands » provoquent en réaction pendant l'entre-deux-guerres l'essor du mouvement artistique des Seiz Breur, qui rejette ces « biniouseries ».

XXe siècle

Progrès de la scolarisation et déclin de la langue bretonne

Depuis les lois Jules Ferry, la scolarisation progresse, même si les enfants sont parfois jusqu'à quatre-vingts par classe et doivent parfois parcourir à pied de nombreux kilomètres pour parvenir à l'école ; l'usage du breton est réprimé, l'enfant doit commencer à apprendre le français. Les effectifs des écoles varient selon les saisons : au printemps les enfants aident aux travaux des champs ou partent en mer, n'échappant pas aux travaux les plus pénibles : en 1905 par exemple, les élus municipaux de Loctudy, parlent des petits gardiens de goémon en bord de mer « grelottant de froid et mourant de misère dans cette besogne qui n'est pas de leur âge »[88].

Ramassage des algues et usines à soude

Le ramassage du goémon, récolté à pied sur les grèves ou dragué en mer (par les hommes), est une tradition ancienne tout le long de la côte bigoudène ; le goémon, abondant, servait d'engrais et, séché, de combustible pour l'hiver. Mais, dans la seconde moitié du XIXe et la première moitié du XXe siècle, se développa une industrie de la soude : la population littorale, surtout les femmes et les enfants, ramassant le goémon, l'entassant, avant de le brûler dans les fosses rectangulaires, longues de quatre à cinq mètres, larges d'une quarantaine de centimètres, servant de fours afin d'obtenir des pains de soude, eux-mêmes traités ensuite dans des usines de traitement de soude implantées à Penmarc'h (à Saint-Guénolé, Saint-Pierre et Kérity) ainsi qu'à Larvor et Loctudy afin d'obtenir de l'iode et d'autres produits chimiques.

Pierre-Jakez Hélias a décrit les utilisations traditionnelles du goémon en pays Bigouden :

« Les populations de la côte tiraient du goémon autre chose qu'un appoint pour leurs cultures. Et tout d'abord il servait de "bois de chauffage", quand il avait été séché comme il faut, sur ces rivages venteux où les rares arbres ne suffisaient même pas à charpenter les maisons. (...) On en bourrait aussi, dans les pauvres maisons, les paillasses de chanvre où, sous le nom de melez rouz[Note 4], il remplaçait bruyamment la balle d'avoine. (...) Et le goémon, à défaut d'être du pain, était nourriture, et l'est toujours. Je me souviens d'une sorte de flan (...) au pays de Léon (...). Au départ c'est une algue blanche et rose en forme d'arbrisseau (...) que l'on fait blanchir. (...) Mise au lait, elle donne une sorte de gâteau qu'il convient de déguster aussitôt fait. Certaines variétés d'algues rousses dont j'ignore le nom français servaient aux femmes bigoudènes, après décoction, à teindre leurs coiffes blanches en couleur havane quand elles étaient en deuil, c'est-à-dire souvent. D'autres algues, très fines et mélangées selon des recettes jalousement tues, donnaient une sorte de lait de beauté dont les jeunes filles de la côte s'adoucissaient la peau durcie par le hâle[95]. »

Apparition de la pêche sardinière et essor

La pêche à la sardine semble n'avoir commencé que dans le courant du XVIIe siècle (ce poisson n'a commencé à fréquenter les côtes bretonnes qu'à partir du XVIe siècle en raison du réchauffement climatique qui a suivi le petit âge glaciaire) ; auparavant, l'on pêchait surtout le merlu et le hareng. On sécha d'abord la sardine comme le hareng, avant d'utiliser ensuite la technique de la presse à sardines[96]. La pêche, principalement celle des congres et des sardines, a été une activité très florissante, en particulier aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais en 1784 fut abrogé l'arrêt royal de 1748 qui interdisait l'entrée des sardines étrangères en France. « L'entrée trop facile du poisson étranger dans le royaume porta aux pêcheries des pertes affreuses et ralentit le courage des marins » est-il écrit dans le cahier de doléances de Douarnenez. En 1792, Lesconil et Guilvinec n'avaient qu'une chaloupe, Sainte-Marine trois, Treffiagat et Kérity quatre chacun, L'Île-Tudy huit, Concarneau deux cent cinquante et Douarnenez deux cent soixante-quinze environ[97].

La pêche, principalement celle des sardines est à nouveau florissante pendant la deuxième moitié du XIXe siècle[98]. À partir de 1902, la crise touche l'ensemble des ports de pêche de la côte sud de la Bretagne, et particulièrement ceux du pays Bigouden :

« Née dans les années 1820, la conserverie bretonne de sardines n'a véritablement pris son essor qu'au milieu du siècle (...). Elle a connu quelques années florissantes puisque la France, dont la plupart des usines sont situées sur la côte sud de la Bretagne, est [alors] de loin le premier exportateur mondial dans ce domaine. Les conditions changent à partir de 1880. Les conserveurs commencent alors (...) à investir en Espagne et au Portugal. (...) Les conserveries bretonnes se heurtent donc très vite à une concurrence de plus en plus sévère[99] »

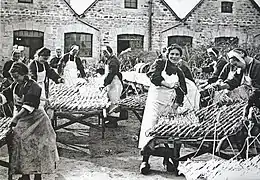

Les conserveries employaient surtout des femmes, dont le travail est ainsi décrit en 1908 :

« D'un seul coup d'ongle, des femmes, assises autour d'une table, enlèvent la tête et les entrailles de la sardine. Le poisson nettoyé est ensuite plongé dans des bassines en cuivre remplies d'huile bouillante. Plongées une dernière fois pendant une heure dans l'eau bouillante, les petites boîtes en fer-blanc sont livrées au commerce. Avec leurs belles étiquettes en lettres dorées, elles vont orner les devantures des épiciers du monde entier[100]. »

« C'est à la fin de 1894 et en 1895 qu'éclatent dans le Sud-Finistère les premiers conflits contre la mécanisation. En , les soudeurs-boîtiers de Poulgoazec en Plouhinec refusent de souder les boîtes fabriquées à Douarnenez par Gantier, un industriel qui emploie pour cela une machine spéciale. (...) Le premier syndicat est créé à Douarnenez le ; d'autres créations suivent à Audierne, Le Guilvinec, Saint-Guénolé, Concarneau, (...). De nombreuses revendications salariales sont satisfaites (...) [mais] les usiniers n'ont rien cédé sur l'essentiel : la mécanisation[101]. »

« Le malaise chez les marins-pêcheurs est sensible dès 1896. Alors que dans les années 1880, ils avaient dû subir plusieurs saisons de pénurie du poisson, l'année 1896 connaît une abondance exceptionnelle. Mais pour les pêcheurs, une telle abondance est aussi catastrophique que la pénurie car les cours baissent considérablement dans un temps où l'appât nécessaire à la pêche, la rogue, voit son prix augmenter. S’ensuivent des grèves à Plouhinec, Concarneau, Audierne. Un syndicat de pêcheurs est aussi créé à Douarnenez. D'autres surviennent ensuite au début de 1897 à Penmarch, Le Guilvinec, Concarneau, Tréboul, Plougasnou, Plouhinec, Audierne, Camaret, l'Île-Tudy... En 1897, le poisson est aussi abondant que l'année précédente ; mais la situation est plus grave encore, les usiniers ayant constitué des stocks de conserves qu'ils sont bien loin d'avoir écoulés. Les cours du poisson s'effondrent très vite, (...) [certains] sont obligés de rejeter leurs prises à la mer... De nouvelles grèves reviennent en juin et juillet.(...)[102] »

Cette situation conduit les pêcheurs à tenter d'organiser leur profession et débouche sur la création d'un crédit maritime en 1904.

« Crise de la sardine » à la fin du XIXe et au début du XXe siècle

.JPG.webp)

La crise de la sardine s’amplifie à partir de 1902 :

« Cette année, la campagne a été désastreuse : aussi la misère est-elle atroce dans nos ports sardiniers. Les usines qui fabriquent des conserves de sardines ont dû cesser le travail. Telle maison qui confectionnait d'habitude trente mille caisses de ce poisson, en a fabriqué seulement deux mille. En 1902, les ouvriers-boîtiers et les manœuvres n'ont pu travailler. Les femmes et les filles de marins employées aux usines, qui joignent dans chaque maison leur gain de saison aux faibles ressources que le chef de famille tire de la pêche, ont été condamnées à l'inaction. Si on ajoute aux familles des marins-sardiniers celles des ouvriers-boîtiers et des manœuvres vivant de l'industrie des conserves, on arrive à constater que le nombre des habitants auxquels les ressources nécessaires font défaut peut être évalué à cent mille, sinon plus. C'est qu'en effet quand la sardine manque, tout manque. Plus d'argent apporté par l'homme au logis, plus de travail pour les femmes et les filles dans les usines, c'est la famine installée au foyer où les familles de moins de cinq ou six enfants sont l'exception. »

« Mes malheureux compatriotes ont vécu d'abord durant l'automne des rares économies des années précédentes, puis ils ont eu recours à l'emprunt, au crédit, à la charité enfin des paysans les plus proches pour manger le pain quotidien. Les paysans, les fournisseurs, ont fait plus que leur devoir. Mais le jour est venu où les boulangers des villages n'ont plus eu d'argent pour acheter de la farine, le pain a disparu[103]. »

Le journal Le Figaro décrit en ces termes la misère provoquée par cette crise de la sardine :

« Je ne vous conterai pas par le menu les misères de Sainte-Marine, de Lesconil, de l'Île-Tudy, de Loctudy, de Guilvinec, de Léchiagat, de Penmarch, de Saint-Guénolé, de Kérity, de Saint-Pierre, de Tréguennec, de Saint-Jean-Trolimon, mais je vous supplie de me croire sur parole : elles sont affreuses. (...) Contraints de mendier, ils attendent que la nuit leur ait fait à tous des visages pareils pour se présenter aux seuils hospitaliers. (...) À Guilvinec et à Léchiagat, le salaire moyen du pêcheur est, dans les bonnes années de 600 francs ; il est le même pour l'ouvrier soudeur ; celui de la femme employée à l'usine est de 150 francs. (...) Or ce salaire moyen, il est tombé, cette année, dans la circonscription de Saint-Guénolé, à 20 francs, vous lisez bien, 20 francs, pour toute une saison de pêche. À Guilvinec, il a été pour les soudeurs de 60 francs, et pour les femmes de 12 francs. Si ces chiffres vous stupéfient, réfléchissez que là où l'on a pêché, l'an dernier, 43 millions de sardines, on en a pris, cette année, que 1,640 million, et qu'au lieu d'en vendre pour 384 000 francs, on n'en a vendu que pour 34 000 francs. (...) Sur les huit mille habitants de Guilvinec et Léchiagat réunis, il y en a trois mille dont la misère est totale et le dénuement absolu. Il y en a autant dont la pénurie est extrême. Si tous ne sont pas réduits à la mendicité, c'est que plusieurs familles, ici comme à Penmarch, ont un petit champ, c'est-à-dire des carottes, des navets et des pommes de terre. Sur les 825 pêcheurs de la circonscription de Saint-Guénolé, quatre cents sont affamés. Trois cents, sur quatre cents, sont dans la même détresse à l'Île-Tudy[104]. »

Des collectes sont faites dans toute la France et des secours, en particulier des distributions de pain, sont organisés. Par exemple le journal Le Matin raconte,dans ses numéros des et , les distributions de pain organisées par ses envoyés, grâce à l'argent collecté près de ses lecteurs, à Pont-l'Abbé (« Il y avait là quatre cents pères de familles très misérables »), à Loctudy (« La pauvre marmaille qui cherche du goémon sur la plage a eu du pain dans la soirée »), à l'Île-Tudy (« Là encore du pain a été distribué »), à Treffiagat (« Sur mille habitants, on [en] compte huit cents dans la misère »), au Guilvinec, à Penmarch, etc.[105].

Cette crise perdure : le journal L'Humanité la décrit encore en 1906 : « Cette année [1905], les pêcheurs des iles Tudy (sic) et Lesconil ont réalisé à peine un gain de 180 à 160 francs ; à Audierne, Guilvinec et Penmarch, la moyenne a été de 60 à 80 francs. Comment peut-on nourrir sa famille avec ce maigre budget ? »[106].

Cette crise de la sardine provoqua aussi l'essor, encouragé par des dames patronnesses, comme madame Pichavant de Pont-l'Abbé, madame Chauvel de Quimper, la comtesse Dalmas[107], et des âmes charitables comme Jacques de Thézac dans ses abris du marin ou encore plus tard Joseph-Georges Astor, fils de Joseph Astor, dans son testament[108], de la fabrication de la dentelle, en particulier du picot bigouden, afin de permettre aux filles et femmes de pêcheurs, mais aussi aux mousses et même parfois aux hommes de trouver quelques revenus complémentaires[109]. La production des ouvroirs et des dentellières travaillant à domicile est vendue dans les grandes villes, principalement à Paris, ainsi qu'en Angleterre et aux États-Unis, essentiellement par la maison Aux enfants Pichavant, alors située au 6, rue du Château à Pont-L'Abbé.

Essor des conserveries de sardines puis de légumes

La première friture[Note 5] de sardines, rendue possible grâce à l'invention de l'appertisation, s'ouvrit en 1857 à l'Île-Tudy (usine Martin, créée par un négociant nantais), suivie d'une seconde dans le même port en 1860 (Philippe et Canaud) ; Roulland ouvre à Saint-Guénolé en 1867, puis Pichot au Guilvinec, etc. ; en 1881 une trentaine de conserveries de poisson, essentiellement de conserves de sardines à l'huile, fonctionnaient en pays Bigouden dont sept à Penmarc'h, six au Guilvinec. En 1893, 480 « femmes d'usine » étaient employées à Penmarc'h, 360 au Guilvinec, 76 à l'Île-Tudy, etc.[110] En 1900, on compte une trentaine d'usines à Douarnenez, presque autant dans le quartier maritime du Guilvinec (neuf friteries ou fritures, nommées ainsi car elles conditionnent le plus souvent des sardines frites dans l'huile, existaient sur la seule commune de Penmarc'h) et une douzaine à Audierne et Plouhinec. La diversification vers la conserverie des légumes n'eût lieu qu'après la première crise de la sardine au tout début du XXe siècle[111]. Vers 1930, neuf conserveries[Note 6] existaient dans le seul port de Saint-Guénolé, sans compter trois usines d'iode.

La Première Guerre mondiale fut paradoxalement une période de relative prospérité pour l'activité sardinière, en dépit de difficultés d'approvisionnement et de la mobilisation d'une partie du personnel ; les prix montent car il faut approvisionner la défense nationale ; des usines désaffectées comme l'usine Frochen de Saint-Guénolé fermée depuis plusieurs années en 1915, reprennent du service ; les frères Chancerelle rouvrent aussi une conserverie désaffectée à Douarnenez (Le Connétable). Des grèves éclatent en 1915 à l'usine Saupiquet de Quimper, ainsi qu'à Loctudy et L'Île-Tudy, mais cessent rapidement car les revendications salariales ds ouvrières sont vite acceptées. Certains conserveurs profitent de la guerre pour amasser des fortunes importantes[112].

En 1926-1927, lorsque se déclencha la première grève générale dans les conserveries, il existait alors dans le pays Bigouden 24 usines de poisson employant 1 800 personnes, surtout des ouvrières. Parmi les usines les plus connues, l'usine Cassegrain de Saint-Guénolé (construite en 1880 par le Nantais Charles Cassegrain, l'usine Larzul de Plonéour-Lanvern (créée en 1906), l'usine Chancerelle[Note 7] au Guilvinec, l'usine Paul Chacun du Guilvinec, l'usine Furic (Compagnie bretonne du poisson) à Saint-Guénolé (créée en 1920), l'usine Le Gall de Loctudy, l'usine Hénaff de Pouldreuzic, l'usine Raphalen de Plonéour-Lanvern (créée en 1926 par Sébastien Raphalen), etc.

« Les "filles" commençaient à travailler entre 12 et 15 ans. L'emploi ne durait que le temps de la saison de la sardine, de juin à septembre. Les horaires étaient subordonnés aux apports de poisson[Note 8]. Le travail débutait à six heures du matin et se poursuivait jusqu'à dix, onze heures le soir, voire parfois jusqu'à deux ou trois heures du matin »[54]. Ces conditions de travail très dures provoquent l'apparition d'un prolétariat féminin rouge, animé par des responsables syndicalistes comme Anna Donnard[113], qui travaillait à l'usine Cassegrain de Saint-Guénolé et qui fit partie du bureau exécutif du syndicat CGT de l'alimentation.

Yves Buannic évoque les conditions de travail des ouvrières des conserveries à Saint-Guénolé dans la décennie 1930 dans L'Enfant du large :

« Quand les bateaux arrivaient, il fallait que les sardines soient mises en boîte tout de suite. La corne de brume sonnait donc. Les ouvrières arrivaient à toute heure du jour ou de la nuit. Au début, elles y allaient à pied et, pour ne pas avoir peur la nuit, elles chantaient sur la route. Quand il n'y avait plus de travail ici, chez Cassegrain, Amieux ou les autres, on les envoyait comme du bétail aux Sables-d'Olonne, au Croisic ou à Saint-Jean-de-Luz. Là-bas, les ouvrières logeaient dans des dortoirs[114]. »

Gilles Le Guen a évoqué cette époque où la sardine était à la base de l'activité économique dans deux ouvrages concernant principalement Penmarc'h[115] et Joseph Coïc en a fait autant pour Guilvinec[116].

Première Guerre mondiale

.jpg.webp)

Plus de deux mille soldats bigoudens sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale, dont 433 en 1918[117].

Deux soldats sont morts le dernier jour de la guerre (le officiellement, mais leur décès a été antidaté d'un jour par la hiérarchie militaire) : Pierre Le Garrec, de Saint-Jean-Trolimon, tué à l'ennemi à Saint-Pierre-à-Arnes (Ardennes) et Guillaume-Marie Garo, de Plonéour-Lanvern. Jean-Marie Le Boënnec, de Pont-l'Abbé, maréchal-ferrant, est mort dans l'ambulance à Tirlancourt (Oise) le même jour et... il était porté déserteur depuis le [118] !

Crise de la pêche pendant l'entre-deux-guerres

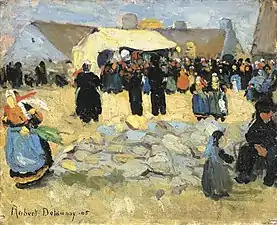

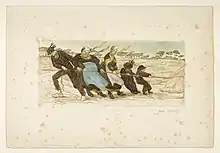

Charles Tillon, peintre à ses heures, a représenté le défilé des ouvrières en grève, qu'il accompagnait, marchant sur les dunes, drapeau rouge en tête, le .

D'autres mouvements sociaux eurent lieu par la suite, par exemple en [119]. Le journal L’Ouest-Éclair du évoque Le conflit des pêcheurs et des usiniers de Saint-Guénolé-Penmarch, une grève longue, animée par Charles Tillon, qui dura plus d'un mois, les pêcheurs se plaignant du bas prix auquel les industriels achetaient leur poisson, bas prix accentué par le comptoir d'achat groupé organisé par les « usiniers » :

« Les usiniers nous offrent un prix qui, disent-ils, est cinq fois plus fort qu'avant-guerre, mais les conditions de pêche ont bien changé depuis ! Avant la guerre, un canot nous revenait à 2 500 francs au maximum ; aujourd'hui, nos sommes dans l'obligation de débourser 25 000 francs pour avoir un bateau adéquat à nos besoins. (...) Nous voulons 800 francs les 100 kilos [de sardines][120]. (...) Nous ne pouvons pas, étant donné nos frais généraux, subvenir aux besoins de nos familles au prix offert par les usiniers[121] »

Les pêcheurs refusent aussi d'employer les filets tournants. « Nous pouvons très bien approvisionner les usines avec nos filets droits. Les filets tournants feraient réduire (...) le nombre des hommes d'équipage sur chaque bateau, ce qui provoquerait du chômage partiel »[121]. La grève s'étendit aux ports de Guilvinec, Lesconil, l'Île-Tudy, Loctudy[122].

En 1933 à nouveau, les difficultés sont grandes comme l'illustre un article publié dans le journal L’Ouest-Éclair du intitulé : « La grande misère des pêcheurs des côtes bretonnes. Depuis vingt ans, on n'avait pas vu une situation aussi navrante » :

« Il fut un temps où, grâce au « picot », cette dentelle élémentaire implantée dans le pays par des âmes charitables lors de la crise de 1903, les familles parvenaient à trouver quelque subsistance, de quoi mettre un peu de beurre sur le pain de temps à autre. Non seulement les femmes mais les enfants, même les hommes, s'y mettaient. Dorénavant on ne fait plus guère de « picot » parce qu'il n'y a plus d'acheteur. »

« Au Guilvinec comme à Penmarc’h la misère est profonde : 90 bateaux sardiniers, 45 langoustiers, cela représente un nombre considérable de familles. On dira que les pêcheurs du Guilvinec qui émigrent eux, soit à Quiberon, soit au Croisic, ont gagné un peu plus que leurs camarades de Penmarch. (...) Il faut ajouter aux deux ports précédemment cités ceux de Lesconil, l'Île-Tudy, Sainte-Marine, qui ne sont pas mieux partagés, tant s'en faut[123]. »

Pendant la décennie 1930, le travail de la dentelle est lui aussi en crise et ne procure plus guère de revenus d'appoint. Le journal L’Ouest-Éclair du écrit, parlant de l'ensemble du littoral du pays Bigouden :

« L'exportation de la dentelle et de la broderie s'est peu à peu tarie. L'Amérique, l'Angleterre, étaient de grandes clientes : elles n'achètent plus rien, ou très peu. Les grands magasins de Paris (...) ne comptent pas. De sorte que la maison Pichavant qui, il n'y a pas encore bien longtemps, achetait aux pêcheurs pour trente à quarante mille francs de dentelles par semaine, n'en achète plus que pour deux à trois mille francs au maximum. Les pêcheurs sans gain, leurs femmes et leurs filles réduites au chômage, vous étonnerez-vous encore que la détresse soit si profonde[124] ? »

Déclin des conserveries

Le processus du déclin commence dès la décennie 1930 et se poursuit, et s'aggrave, pendant l'après-guerre en raison de la concurrence de la chaîne du froid, la montée de la concurrence étrangère, les conserveries migrant à proximité des lieux de pêche (Maroc, Mauritanie, Sénégal, etc.) et de l'émiettement des entreprises, souvent trop petites et ne disposant pas de suffisamment de capitaux pour soutenir la concurrence, se moderniser et mener une politique commerciale dynamique. Les usines ferment les unes après les autres : Cassegrain à Saint-Guénolé dans la décennie 1970, Raphalen à Plonéour-Lanvern en 1979, Paul Chacun au Guilvinec en 1996, etc.

De nos jours seules subsistent quatre conserveries de poisson : « Capitaine Cook »[125] à Plozévet (ouverte en 1877), la « Compagnie bretonne du poisson »[126] (entreprise familiale Furic) à Saint-Guénolé, « Océan alimentaire »[127] à Saint-Guénolé et « Kerbriant »[128] (installée depuis 1986 à Beuzec-Cap-Sizun, mais qui a déménagé en 2010 à Douarnenez) et deux conserveries de charcuterie et plats cuisinés : « Hénaff » à Pouldreuzic (fondée en 1907) et « Larzul »[129] à Plonéour-Lanvern (fondée en 1906).

Entre-deux-guerres

Un film en noir et blanc et sonore[130] illustre la fête du Parti communiste, très influent sur le littoral du pays Bigouden à cette époque, qui se déroula le à Pont-l'Abbé, présidée par Marcel Cachin et au cours de laquelle L'Internationale en breton[131] fut chantée par la chorale Labour Ha Kan, venue de Paris[132].

Agriculture encore dynamique vers 1950

Le géographe Maurice Le Lannou écrit en 1952 : « La campagne cornouaillaise est l'une des plus fécondes en richesses de la Bretagne. Il y a là une région qui, aux cultures et élevages traditionnels, ajoute la culture des pois et haricots pour les conserveries, la culture plus récente du plant de pommes de terre ; elle donne en outre à l'élevage du porc, pour les conserveries et les ateliers de salaisons, un caractère plus intensif qu'ailleurs »[133].

Le remembrement et ses conséquences

Le remembrement agricole a concerné la plupart des communes du pays Bigouden entre 1950 et 1970. Il a permis le désenclavement et l'agrandissement des parcelles et la modernisation des techniques agricoles et facilité l'agrandissement des exploitations, alors encouragé par la Politique agricole commune et un développement de l'élevage. Associé à l'arasement des talus et à l'arrachage des haies, ceux-ci étant considérés comme un obstacle aux engins agricoles, ce qui a considérablement transformé l'ancien paysage de bocage.