Pour les articles homonymes, voir SOC.

-

Un soc est une pièce travaillante (ou pièce d'usure), destinée à fendre le sol, d'instrument aratoire (houe, bêche[1], araire[2], charrue, cultivateur à dents, sous-soleuse), de certains semoirs[3] (semoir à socs, semoir à dents) et planteuses, d'enfouisseurs sur épandeur d'engrais ou de lisier et d'arracheuses de racines ou de pommes de terre. Le soc de charrue en est l'illustration la plus courante.

1. Age 9. Dispositif de réglage de profondeur 18. Rasette 19. Soc de rasette

23. Étançon

21. Coutre (ne comporte pas de soc à la différence de la rasette)

24. Versoir 25. Soc du corps de charrue 27. Contresep 28. Talon

Description

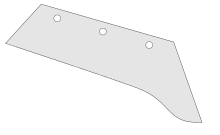

Soc de charrue

Le soc est l'une des pièces principales de la charrue. Sa fonction est de découper, grâce à l'avancement, horizontalement la bande de labour, à la profondeur de travail requise, avant de la soulever[4]permettant ensuite le renversement de cette bande par le versoir.

.jpg/220px-Goguryeo_Kingdom_Iron_Ploughshare_(17965428586).jpg)

Autrefois, le soc consistait en un coin en bois et représentait l'unique organe travaillant de l'araire fonctionnant comme instrument scarificateur. Par la suite, le soc a été fabriqué en fer. Actuellement, c'est une pièce en acier résistant à l'usure (aciers trempés au manganèse et éventuellement renforcés au carbure de tungstène sur le côté travaillant) ; certaines forges se sont fait une spécialité de ces pièces d'usure[5].

Le soc est constitué d'une plaque d'acier, en forme de lame trapézoïdale, appliquée au moyen de boulons sur la partie antérieure des organes travaillants de la charrue, en continuité avec le versoir. Il est fixé devant le versoir dans une position oblique et transversale par rapport au sens de l'avancement. Pour faciliter la pénétration et l'enfoncement dans le sol, le soc est souvent flanqué, du côté de la muraille à l'avant, d'une pointe plate souvent retournable en acier ou d'une barre pointue, le carrelet. Il comporte parfois un petit coutre vertical.

La tête conique des boulons de fixation est enchassée dans l'épaisseur du soc, ce qui permet leur usure simultanée tout en conservant le maintien du soc.

L'orientation du soc influe sur la largeur de travail. Il est en général positionné selon un angle de 35° à 50° par rapport au sens de l'avancement et d'environ 20° par rapport à l'horizontale, formant un plan incliné qui se raccorde sans rupture avec la surface incurvée du versoir.

C'est l'organe de la charrue le plus sujet à l'usure, et il doit donc être remplacé périodiquement avec ses boulons ; les carrelets très longs peuvent ne nécessiter qu'un réglage et les pointes plates un retournement. La fréquence de remplacement du soc dépend essentiellement de la nature du terrain. Elle est plus élevée dans les terrains caillouteux : la résistance des pierres entraîne un émoussement de l'arête coupante rendant moins efficace le travail de labour.

Les rasettes de charrue sont aussi équipées de socs miniature[4].

Autres socs

Les cultivateurs et sous-soleuses utilisent systématiquement (ce n'est en principe ni le cas des dents de herses ni celui des coutres forgés d'une seule pièce) des socs boulonnés sur les dents, ce qui prévient leur usure.

Étymologie

Le mot est attesté pour la première fois chez Wace dans le Roman de Rou.

Le terme est issu du gaulois *succo, porc, groin de porc. Cela désigne donc métaphoriquement « l'instrument qui fouille la terre comme le groin d'un cochon »[6].

On retrouve la même chose en vieil irlandais où socc signifie « groin » et « soc de charrue », alors que le brittonique *succo-, identique au gaulois, a donné le gallois hwch, le cornique hoch et le breton hoc'h[7] (le h initial s'expliquant par le passage de [s] à [h] en brittonique).

À noter que le français est la seule langue romane qui possède ce terme d'origine celtique, qui est un indice supplémentaire (avec les nombreuses découvertes archéologiques) sur le caractère indigène d'une agriculture gauloise performante.

Articles connexes

Notes et références

- Le terme de "fer" est plus souvent utilisé pour les bêches et houes, le soc étant généralement considéré comme une pièce d'usure amovible

- Les premières araires ne comportaient pas de soc ; le bout du sep durci en faisait office.

- Larousse agricole, article « soc »

- « Charrue à versoirs », sur AgroParisTech, (consulté le )

- « Gouvy. Quand les socs de charrues carburent au tungstène », sur Le Télégramme, (consulté le )

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions errance 2003. p. 284.

- Xavier Delamarre, op. cit.

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Vomere (tecnologia) » (voir la liste des auteurs).