Landrévarzec

Landrévarzec [lɑ̃dʁevaʁzɛk] (en breton : Landrevarzeg) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Landrévarzec Landrevarzeg | |

La mairie. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale |

| Maire Mandat |

Paul Boëdec 2020-2026 |

| Code postal | 29510 |

| Code commune | 29106 |

| Démographie | |

| Gentilé | Landrévarzécois |

| Population municipale |

1 855 hab. (2020 |

| Densité | 91 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 05′ 25″ nord, 4° 03′ 33″ ouest |

| Altitude | Min. 42 m Max. 165 m |

| Superficie | 20,32 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Briec |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

La commune fait partie du Pays Glazik et était membre de la Communauté de communes du Pays Glazik, fusionnée le avec la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale.

Description

Landrévarzec est une commune située à l'est du Porzay, au sud du prolongement occidental des montagnes Noires qui ne concerne pas la commune ; son relief est vallonné (les altitudes s'y échelonnent entre 151 mètres au nord-est du finage communal près de Ar Rouséo et 40 mètres au sud-ouest à Pont Kéo [Pont Quéau], le bourg étant vers 125 mètres d'altitude), limité à l'ouest par le Steïr (affluent de rive droite de l'Odet et qui sépare la commune de celle de Plogonnec), au sud-est et au sud par un affluent de rive gauche du Steïr (qui sépare Landrévarzec respectivement de la partie sud de Briec et de Quimper), au nord-ouest par le ruisseau du Moulin du Duc, autre affluent de rive gauche du Steïr (qui sépare la commune de celle de Quéménéven ; seules les limites nord et nord-est de la commune avec la partie nord de Briec ne suivent pas ds cours d'eau). D'autres petits affluents du Steïr traversent le territoire communal ou y trouvent même leur source, contribuant à accentuer le vallonnement du plateau d'un plateau situé en moyenne vers 120 à 140 mètres d'altitude, mais réduit à l'état de lambeaux par les nombreuses vallées qui le parsèment.

Le paysage rural traditionnel est celui du bocage avec un habitat dispersé en de nombreux écarts formés de hameaux et de fermes isolées, le bourg étant par le passé d'importance modeste. Le hameau de Quilinen, situé au sud du bourg, dispose d'une notoriété due bien sûr à sa chapelle du XVe siècle, mais aussi à l'auberge de Quilinen, située dans une maison datant de 1897 et qui est le seul restaurant traditionnel du Pays Glazik. Le hameau a aussi un garage automobile (marque Peugeot) depuis 1936 et un Comité des Fêtes créé en 1984 par Hervé Le Grand. Par contre les bistrots et la boucherie ont disparu[1].

La situation de la commune à relative proximité de Quimper et qui est désormais incluse dans sa communauté d'agglomération explique une périurbanisation marquée par la création de plusieurs lotissements, principalement au sud et au sud-ouest du bourg traditionnel, qui s'est en conséquence largement étendu dans les dernières décennies du XXe siècle et du début du XXIe siècle ; le reste de la commune est assez peu touché par la rurbanisation, sensible toutefois autour de quelques hameaux comme Quilinen et Ti Sabl.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Edern », sur la commune d'Edern, mise en service en 1989[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 1 327,9 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 15 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[12], à 11,8 °C pour 1981-2010[13], puis à 12 °C pour 1991-2020[14].

Transports

Le territoire communal est traversé par la D 770 (ancienne RN 170) qui passe à l'ouest du bourg, mais la commune est désormais principalement desservie par la voie express RN 165 (échangeur de Kerlez près de Briec), venant de Nantes et Quimper et allant sur Brest, même si cette route ne traverse pas la commune, empruntant un itinéraire situé juste à l'est sur le territoire de Briec). La D 61 relie la commune à cette voie express et à Briec ; le bourg est à l'écart de ces principaux axes de circulation, desservi uniquement par des routes secondaires.

La voie ferrée Quimper-Brest emprunte la vallée du Steïr et, passant à sept reprises (dont une fois en tunnel à l'est du hameau de Kerolivier) d'une rive à l'autre du cours d'eau en coupant les lobes des méandres accentués de celui-ci, passant donc alternativement sur les confins orientaux du finage de Plogonnec et sur les confins occidentaux de celui de Landrévarzec ; la halte ferroviaire de Pont-Quéau et la gare de Quéménéven desservaient Landrévarzec, mais étaient éloignées du bourg ; elles sont désormais fermées.

Urbanisme

Typologie

Landrévarzec est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[18] - [19].

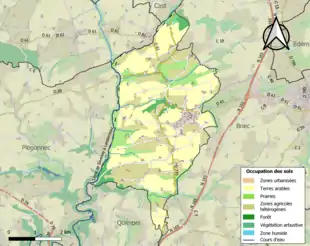

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (90,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48 %), zones agricoles hétérogènes (28,3 %), prairies (14,8 %), forêts (4,1 %), zones urbanisées (4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,8 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Lan Trefharthoc[22] - [23], Tref Harthoc aux XIe et XIIe siècles, Landrevarzec en 1426.

Landrévarzec vient du breton lan(n) (ermitage, monastère), de tre(f) (village)[24] et de Harthog[25] ou Harthoc, personnage venu d'outre-Manche.

Selon René Kerviler, saint Evarzec serait le patron primitif de Landrévarzec, où il a été remplacé par saint Guénolé, était un abbé du XIIe siècle appelé en latin sanctus Everardus[26]. « Dans la commune de Landrévarzec, on honore saint Evarzec dont le nom semble résulter de la décomposition du nom de la commune en deux éléments : lann et Evarzec. Mais un texte du XIe siècle prouve que ce nom de lieu est formé de trois mots, les deux termes géographiques lann et tref, et le nom d'homme "Hartuc". L'inventeur plus récent la légende, qui ignorait les règles de la philologie, a imaginé un saint Evarzec absolument inconsistant »[27].

Histoire

Préhistoire

Des fragments de haches à douille furent trouvés en 1873 près du village de Brouguen en Landrévarzec[28]. Cinq haches à douille en bronze furent trouvées à Kerlastrec en 1933[29].

Antiquité

La voie romaine de Vorgium à Douarnenez passait par Landrévarzec[30], de même que celle allant de Châteaulin à Quimper (Aquilonia), qui passait dans le voisinage du bourg et de Quilinen[31].

Moyen Âge

Selon le Cartulaire de Landévennec, un Breton originaire des Îles britanniques , dénommé Harthuc (Harzuc) aurait acheté au roi Gradlon 22 villæ qui auraient constitué le territoire de Landrevarzeg ("la terre de Harzuc") ; il l'aurait restitué à sa mort au roi Gradlon, lequel en aurait alors fait don à l'abbaye de Landévennec, qui en fit un prieuré[32].

La paroisse de Landrévarzec aurait été créée dans la deuxième moitié du XIIIe siècle ou au XIVe siècle ; elle apparaît pour la première fois en 1248, créée aux dépens de celle de Briec au profit de l'abbaye de Landévennec qui y tient le chef-lieu de sa seigneurie des Salles. (Quilinen n'en faisait pas partie, c'était une trève de Briec ; par contre la paroisse incluait Trolez)[33]. Elle fut longtemps desservie par des moines dépendant de l'abbaye de Landévennec, avant de l'être par des prêtres séculiers, mais l'abbé de Landévennec conserva le droit de présentation jusqu'en 1786, date à laquelle l'évêque de Cornouaille l'obtint[32]. Les dîmes étaient dues à l'abbaye de Landévennec.

Dès le XVe siècle la famille de Kerguelen habitait le manoir de Keranroc'h. Par son mariage en 1413 avec Guillaume de Kerguelen[Note 7], Isabeau de Quistinic[Note 8] apporta à ce dernier la seigneurie de Keranroc´h et les droits de prééminence en l'église tréviale de Quilinen, même si la chapelle actuelle a probablement été construite par leur fils Guillaume II de Kerguelen[Note 9], marié en 1449 avec Blanche de Launay[Note 10], héritière de la terre de Penanjeun en Briec. Le manoir de Keranroc'h est resté dans la branche aînée de la famille de Kerguelen jusqu'à Olivier II, décédé en 1573 et passa ensuite aux mains de la branche cadette jusqu'au décès d'Hervé-Louis de Kerguelen en 1759, lequel n'avait pas d'héritier direct[34]. Les restes de ce manoir sont situés sur le bord de la D 61 entre Briec et Landrévarzec au lieu-dit Kerroc'h[35].

Le manoir de Penanryun, après avoir appartenu à la famille de Launay, appartint aussi à la famille de Kerguelen à partir de 1553 (Olivier de Kerguelen[Note 11], sieur de Keranroc'h, fut aussi sieur de Penanryun).

Temps modernes

Un procès se déroula en 1648, opposant Hervé de Kerguelen[Note 12], seigneur de Kerlès [Kerlez] et son fils, seigneur de Keranroc'h d'une part, et messire Sébastien Le Becquer, chanoine de Cornouaille et recteur de Kerfeunteun d'autre part à propos des droits honorifiques et prééminences que la famille de Kerguelen possédait dans l'église de Landrévarzec et l'église tréviale de Quilinen ; la famille de Kerguélen prouva qu'elle possédait « depuis les deux cents à trois cents ans et de tout temps immémorial les premières prééminences et marque honorifique de laditte église paroissialle de Landrévarzec comme armes en bosse et vittres, tombes, enfeus, bancqs, lissières funèbres et autres marques de fondateurs ». L'abbé Antoine Favé fait remarquer dans son article publié en 1898 qu'aucune trace de cela ne peut être désormais retrouvée sur place car l'église de l'époque a disparu, remplacée par une nouvelle église construite entre 1830 et 1848. Il en est de même pour le manoir de Keranroc'h, décrit dans le même article, où l'ancienne habitation seigneuriale a été remplacée par une maison datant de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le lendemain les acteurs de ce procès se rendirent à l'église tréviale de Quilinen où le seigneur de Kerguélen fit aussi valoir ses droits[36].

Le manoir noble de Pergamon, situé dans la paroisse de Landrévarzec, appartenait à la famille Lantivy de Talhouet avant 1705 et passa alors dans la famille de Cornouaille par le mariage le en l'église de Briec de Marie-Anne de Lantivy[Note 13] avec Jacques de Cornouaille[Note 14], écuyer et seigneur de Kerdu[37].

La seigneurie des Salles, située en Landrévarzec, dépendait de l'abbaye de Landévennec et sa justice seigneuriale, réunie à celle de Guellevain [Gulvain, en Edern], avait son siège au bourg de Landrévarzec vers 1700, puis à Briec[38].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Landrévarzec en 1778 :

« Landrévarzec ; dans un fond, à peu de distance de la route de Quimper à Landerneau ; à 2 lieues au nord-nord-est de Quimper, son évêché, sa subdélégation et son ressort ; et à 38 lieues de Rennes. Cette paroisse, dont la cure est présentée par l'abbé de Landévennec, relève du Roi et compte 1 000 communiants[Note 15], y compris ceux de Trefflez [Tréflez], sa trève. c'est un pays couvert [ de bocage ], où l'on vit des montagnes [sic], des vallons, des terres en labeur très bien cultivées, et des landes dont le sol est stérile[39]. »

Quilinen

Quilinen était sous l'Ancien Régime une trève de la paroisse de Landrévarzec.

Révolution française

L'assemblée des paroissiens de Landrévarzec se réunit le pour rédiger le cahier de doléances de Landrévarzec[40]. Les paysans se plaignent notamment que « le droit de moute est très onéreux au peuple et surtout à la classe la plus indigente »[41].

La paroisse de Landrévarzec et sa trève de Tréflès (Trolez), qui comprenaient alors 134 feux, élurent deux délégués, Laurent Kerbouach[42] et Hervé Suignar[Note 16], pour les représenter à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Quimper au printemps 1789[43].

En 1790 est créée la vaste commune de Briec, qui inclut Landrévarzec, Quilinen, ainsi que Landudal, au grand mécontentement de la population contrainte à de longs déplacements, par des chemins souvent boueux, pour les cérémonies religieuses et notamment les baptêmes, mariages et enterrements.

Lors de la vente des biens nationaux, quatre paysans de Landrévarzec s'associèrent pour acheter les terrains de l'enclos paroissial, l'église elle-même tombant en ruine et la paroisse supprimée, rattachée à Briec.

Pierre Corgat (originaire de Plourac'h) , recteur de Landrévarzec, ainsi que Bourbigo, son vicaire, et le curé de Quilinen, Guillaume L'Abbé, furent réfractaires ; le premier fut déporté à l'Île de Ré en 1798-1799[44] et le recteur de Quilinen fut déporté en Espagne[32].

Michel-Armand de Cornouaille, dit « le comte de Cornouaille »[45], célèbre chef chouan, est né le au manoir de Kerlez (Trolez)[46], alors dans la paroisse de Landrévarzec, mais qui dépendait de la commune de Briec pendant la Révolution française. Il participa à la Chouannerie locale dont il fut l'un des chefs (chef de la 9e légion de chouans, il était surnommé "Carnage") aux côtés de Jean François Edme Le Paige de Bar pendant la Révolution française, organisant notamment l'assassinat de Pierre Briand, ancien député à l'Assemblée législative, juge de paix et administrateur du canton de Briec, le 17 brumaire an VIII () à Landudal ; il fut aussi soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de l'évêque de Quimper, Yves Marie Audrein le , arrêté dans la diligence qui le transportait à la côte de Saint-André en Landrévarzec ; en 1815, il organisa l'insurrection de Quimperlé. Époux de Rose-Marie-Josèphe de Quélen, élevé au grade de chef de bataillon, il mourut à Quimper le [47].

Le marquis Alexandre Jean Sébastien de Plœuc[Note 17] émigra pendant la Révolution française.

La lente création de la nouvelle paroisse de Landrévarzec

Dès 1806, des membres du conseil municipal de Briec demandent à l'évèque de Quimper la création d'une succursale à Quilinen ; la même demande est réitérée maintes fois, appuyée par le marquis Alexandre Jean Sébastien de Plœuc, et aboutit enfin en 1841 à la création de la nouvelle paroisse de Landrévarzec, laquelle inclut Quilinen, mais exclut Trolez [Tréflez] qui reste rattaché à Briec. Les dix-huit héritiers des quatre paysans qui avaient acheté les terrains de l'enclos paroissial abandonnèrent tous leurs quote-parts de ces biens demeurés indivis afin que l'église puisse être reconstruite. Informé de ce fait par le marquis de Plœuc qui le rencontra à Rome en 1854, le pape donna dix-huit médailles à l'intention de chacun de ces héritiers : elles leur furent remises solennellement par René-Nicolas Sergent, évêque du Finistère. Quand le marquis Alexandre Jean Sébastien de Plœuc décéda en 1858, son cœur fut déposé, grâce à une ouverture pratiquée dans la muraille, dans la chapelle Saint-Joseph, au sein de l'église paroissiale[48].

Une section de la commune de Briec

Le mécontentement de la population de Landrévarzec continue à propos de l'école, de l'entretien des bâtiments religieux (une pétition est signée par de nombreux habitants en 1856) ; la création d'un adjoint spécial (Michel Croissant[Note 18]) pour Landrévarzec en 1859 ne suffit pas à satisfaire les Landrévarzecois[49]. Le Gac en 1861, Rannou en 1868 et Darcillon en 1874 furent successivement adjoint spécial pour la section de Landrévarzec au sein de la commune de Briec.

En 1874, la section de Landrévarzec, peuplée alors de 1 214 habitants, par 5 conseillers municipaux au sein du conseil municipal de Briec, composé en tout de 23 conseillers (la section de Briec, peuplée alors de 3 347 habitants était représentée par 14 conseillers municipaux et la section de Landudal, peuplée alors de 931 habitants, était représentée par 4 conseillers municipaux)[50].

Un exemple d'émigration

En 1889 Jean-Marie Ramou[Note 19] et sa femme Françoise Le Grand[Note 20], de Landrévarzec, et leurs cousins Jean et Guillaume Le Grand émigrent à Ville-Marie, près du lac Témiscamingue, au Québec. Ayant eu 9 enfants, leurs descendants sont plusieurs centaines désormais[51].

L'indépendance communale

Landrévarzec est détaché de Briec par la loi du [52] ; le projet de loi tendant à distraire la section de Landrévarzec de la commune de Briec a été discuté à l'Assemblée nationale le [53].

Lors des premières élections municipales consécutives à la création de la commune « sept républicains sont élus par 137 à 142 voix, et quatre réactionnaires par 137 à 138 voix. M. Darsillon |Darcillon], porté sur les deux listes, est élu par 270 voix »[54]. Le Gars est élu maire le . Lors des élections municipales de 1900, le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest écrit à l'issue du premier tour : « À Landrévarzec, une partie de la liste réactionnaire est réélue ; une autre partie est en ballotage. La lutte a été très chaude »[55]. À la suite d'un recours, l'élection de 4 conseillers municipaux fut annulée car ils avaient été proclamés élus au premier tour sans avoir obtenu la majorité absolue ; il fallut revoter[56].

La construction d'un groupe scolaire au bourg de Landrévarzec est décidée dès 1894 et achevée en 1895[57].

Jean-Marie Darcillon, maire de Landrévarzec, est élu conseiller d'arrondissement en 1898[58].

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par François-Virgile Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Landrévarzec, l'abbé Souben, écrit : « Les instructions paroissiales se font toujours ici en breton » ; dans un rapport daté de , le préfet du Finistère indique qu'à Landrévarzec « le breton est seul en usage »[59].

Les religieuses de l'Ordre de Saint-Joseph de Cluny tenaient une école privée à Landrévarzec. Une école publique de filles existait aussi au début du XXe siècle. Elles assistaient et soignaient aussi gratuitement les malades à domicile[60].

Henry de Robien écrit en 1910 que les communes du canton de Briec, notamment Briec, Landrévarzec, Landudal et Langolen « constituent une zone merveilleuse pour la production du cheval de trait léger, du bidet compact »[61].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Landrévarzec porte les noms de 76 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux trois au moins ont été décorés à la fois de la Médaille militaire et de la Croix de guerre : Jean Hénaff (tué dès le à Arsimont (Belgique), Jean Pétillon (tué le à Flaucourt (Somme) et Michel Bloc'h (tué le à Estrées (Somme)[62].

Liste des morts de la Première Guerre mondiale sur le monument aux morts 1.

Liste des morts de la Première Guerre mondiale sur le monument aux morts 1. Liste des morts de la Première Guerre mondiale sur le monument aux morts 2.

Liste des morts de la Première Guerre mondiale sur le monument aux morts 2. Liste des morts de la Première Guerre mondiale sur le monument aux morts 3.

Liste des morts de la Première Guerre mondiale sur le monument aux morts 3.

Le capitaine René de Plœuc[Note 21], maire de Landrévarzec, fut cité à l'Ordre de la division en 1918 avec la mention suivante : « Capitaine de réserve de cavalerie rayé des cadres pour maladie contractée au service et dégagé de toute obligation militaire ; malgré son âge (51 ans), a repris du service au front dans une division d'infanterie. À peine arrivé, a exécuté avec une crânerie superbe qui a fait l'admiration de tous, une reconnaissance des plus périlleuses en première ligne, sous un feu particulièrement vif de mitrailleuses, rapportant au commandement les renseignements les plus précieux. Modèle de dévouement et de devoir simplement accompli ». Le capitaine de Plœuc acheta le château de Kerambleis en Plomelin et fut maire de Landrévarzec[63].

L'Entre-deux-guerres

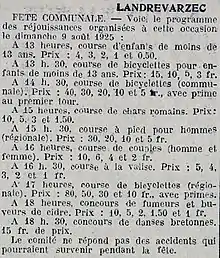

Le monument aux morts de Landrévarzec est inauguré le ; une grande fête fut organisée ce jour-là[64].

À partir du un service de voyageurs par automobile fut assuré pour relier la gare de Quéménéven à Landrévarzec et Briec à l'arrivée du train de 16 heures[65].

La translation du cimetière de Landrévarzec est décidée en 1923.

En 1926 le Conseil municipal de Landrévarzec demande et obtient la création de deux foires annuelles qui se tiendraient au chef-lieu de la commune le lundi de la Trinité et le troisième lundi de décembre[66].

Une agence postale ouvre à Landrévarzec le [67]. Le même mois Jean Scordia est nommé « messager communal et tambour-afficheur » de Landrévarzec[68].

L'église paroissiale de Landrévarzec et la place du bourg vers 1925 (carte postale Villard).

L'église paroissiale de Landrévarzec et la place du bourg vers 1925 (carte postale Villard). Le cimetière autour de l'église paroissiale Saint-Guénolé et le calvaire vers 1920 (carte postale Villard).

Le cimetière autour de l'église paroissiale Saint-Guénolé et le calvaire vers 1920 (carte postale Villard).

Lors des élections municipales de 1935 « la iste sortante de droite est entièrement élue »[69].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Landrévarzec porte les noms de 10 personnes mortes pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parmi elles, Marcel de La Motte-Ango de Flers (Marcel de Flers), maire de Landrévarzec de à , époux de Béatrice de Plœuc[Note 22] (ils habitaient le château de Guerguélegan), résistant, chef d’un réseau de l'Armée secrète, est mort pour la France en déportation au camp de concentration de Gusen ; Hélène de Plœuc (née le à Reims, décédée le au camp de concentration de Bergen-Belsen, infirmière secouriste du Secours National et de la Défense passive, belle-sœur de Marcel de Flers ; Yves Le Gars, résistant du réseau Turma-Vengeance, déporté au camp de concentration de Neuengamme , évacué par mer vers la Suède à bord du paquebot Cap Arcona, lequel est coulé par erreur par la RAF au large de Lübeck le [70].

Yann Bothorel, de Landrévarzec, a été assassiné par des résistants pour faits de collaboration avec l'Allemagne.

Jean Sizorn, le rebouteux de Pont-Quéau

Jean Sizorn[Note 23], meunier à Pont-Quéau, donnait depuis des années des consultations de rebouteux au moulin et, certains jours, à Quimper et à Douarnenez ; il avait une nombreuse clientèle en raison de sa réputation. Il fut poursuivi en 1951 à la requête de l'Ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine. Convoqué au tribunal de Quimper le , il est soutenu par une foule nombreuse qui l'accompagne jusqu'au palais de justice et bénéficie de nombreux témoignages de soutien. Lors de la reprise du procès le , des pancartes de soutien sont brandis par les manifestants : « Sizorn le bienfaiteur », « Foutez-lui la paix ! »[71]. Il est condamné à une peine symbolique (500 francs d'amende avec sursis et le franc symbolique à titre de dommages et intérêts pour l'Ordre des médecins)[72] ; le substitut du procureur de la République avait demandé au tribunal de ne pas condamner « un bienfaiteur de l'humanité »[73].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'argent aux trois fasces de gueules accompagnées, en chef, d'une volute de crosse de sable issant de la première fasce, accostée de quatre mouchetures d'hermine du même, à la bordure d'azur chargée de neuf quintefeuilles du champ.

Commentaires : Armoiries inscrites à l'armorial officiel du Finistère[74] - [75].

Le blason est entouré d'une bordure d'azur, couleur du Pays Glazik, décorée de quintefeuilles d'argent. La crosse de sable qui se trouve entre les mouchetures d'hermines rappelle le lien étroit entre l'abbaye de Landévennec et la paroisse de Landrévarzec pendant des siècles à travers le personnage de Saint-Guénolé. Le fond de l'écu d'argent à trois fasces de gueules surmontées en chef de quatre hermines de sable reprennent les armes de la famille Kerguelen |

Politique et administration

Liste des maires

Langue et culture bretonne

- L'adhésion à la charte Ya d’ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le .

- Le cercle celtique "Gwen ha Du", créé en 1973.

Monuments et sites

- La Chapelle Notre-Dame et le calvaire de Quilinen ; ils sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1925 et ont été classés en 1990. La chapelle est décrite en détail par René Legrand dans un article disponible sur Internet[78].

« Le calvaire, probablement du milieu du XVIe siècle, est le plus beau des environs de Quimper. Sur un soubassement constitué par deux massifs triangulaires superposés l'un à l'autre de façon que les angles du second ressortent au milieu des côtés du premier, s'étagent une Vierge de Pitié, les Apôtres et des Saintes Femmes. Dominant le tout, les gibets des Larrons se pressent contre la croix du Sauveur. Il en résulte une impression de mouvement ascensionnel très accentué. Ce calvaire a été imité non loin de là, à Saint-Venec, en Briec »[79].

- L'Église paroissiale Saint-Guénolé et Sainte-Trinité : datant du XVIIIe siècle, elle est en forme de croix latine, elle était une étape du Tro Breizh ; elle comprend une nef de trois travées avec bas-côtés, un transept avec une chapelle polygonale au sud et un chœur à chevet plat. Le porche sud a un plafond en forme de voûte en berceau et est surmonté d'un arc brisé. Le portail ouest est surmonté d'une statue de saint Guénolé. Une pierre de l'ancienne sacristie porte la date de 1752 et celle de 1762 est inscrite sur la façade ouest. L'intérieur a un plafond en forme de voûte en berceau lambrissé et peint en bleu. Trois panneaux en bois de l'ancienne chaire à prêcher datant du XIXe siècle et représentant trois des Évangélistes (dont saint Jean et saint Marc) sont placés près de l'autel nord. Des statues en pierre de saint Jean l'Évangéliste et de saint Guénolé, datant du XVIe siècle, ainsi qu'un Christ en croix sont près du maître-autel. L'église possède aussi un bas-relief polychrome représentant la Sainte Trinité. Au-dessus de l'autel nord, une inscription sur une plaque en ardoise indique : « À M. le marquis de Plœuc, restaurateur et bienfaiteur. La paroisse de Landrévarzec reconnaissante. Derrière cete plaque a été placé son cœur le 28 8bre [août] 1858 » Les vitraux, modernes, sont dus à Jean-Pierre Le Bihan[80]. La Fondation du patrimoine a signé en 2021 une convention avec la commune de Landrévarzec pour la restauration de l'église[81].

L'église Saint-Guénolé : la façade.

L'église Saint-Guénolé : la façade. L'église Saint-Guénolé : la façade et le monument aux morts.

L'église Saint-Guénolé : la façade et le monument aux morts.

- La fontaine Saint-Jean, située près de l'abside de l'église paroissiale ; elle était fréquentée par le passé par les pèlerins du Tro Breizh pour les maladies des yeux.

- La fontaine et le lavoir de Saint-Guénolé, datés de 1749, se trouvent à 50 mètres au nord-ouest de l'église paroissiale.

- La commune possède six croix et calvaires : les croix de Kerdalaë (1731), de Kertilès (fin XVIe siècle, du cimetière (XVIe siècle ; elle porte la date de 1925, qui correspond à la translation du cimetière), du Rest (XVIe siècle) et de Voëz-Don (croix monolithe datant probablement du XVIIIe siècle) et le calvaire de Quilinen[82].

- Le château de Kerguélégan ; il date du XVIIIe siècle et est situé à 1,4 km à l'ouest du bourg ; il fut d'abord la propriété de la famille de Kerguélen (qui possédait également le manoir de Pennaryeun), puis de la famille de Plœuc jusqu'en 1954. Une photographie de ce manoir prise avant la Seconde Guerre mondiale est visible sur le site Internet Archives départementales du Finistère (fonds Godineau)[83].

- "Un jardin à Landrévarzec", jardin privé ouvert à la visite en saison touristique présentant des plantes des cinq continents[84].

"Un jardin à Landrévarzec" 1.

"Un jardin à Landrévarzec" 1. "Un jardin à Landrévarzec" 2.

"Un jardin à Landrévarzec" 2.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1896. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[85]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[86].

En 2020, la commune comptait 1 855 habitants[Note 38], en augmentation de 1,81 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Personnalités liées à la commune

- Hervé Saliou, né en 1935, fut fabricant et sculpteur de meubles bretons et de statues en bois et en pierre, assurant également de nombreuses restaurations d'œuvres anciennes du patrimoine. Ancien président du club de football de Landrévarzec, il participe aussi à l'« Official Center World » (« Centre officiel du monde »), projet pharaonique d'un milliardaire américain, situé à Felicity (Californie). Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2021[89]

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Guillaume de Kerguelen, né vers 1390 à Saint-Thois, seigneur de Kerguelen (en Saint-Thois).

- Isabeau de Quistinic, née vers 1385 à Penhars, décédée après 1430.

- Guillaume II de Kerguelen, né vers 1420 à Landrévarzec, décédé entre 1492 et 1524.

- Blanche de Launay, né vers 1425.

- Olivier de Kerguelen, né vers 1530, décédé en 1573.

- Hervé Louis de Kerguelen, né vers 1615, décédé le à Landrévarzec.

- Marie-Anne de Lantivy, née le à Pennanech en Landrévarzec, décédée le à Briec.

- Jacques de Cornouaille, né le à Saint-Nic, décédé le à Kerlez en Briec.

- Personnes en âge de communier.

- Hervé Suignard, né le à Kercrazec en Landrévarzec, décédé le à Kercrazec en Briec.

- Alexandre Jean Sébastien de Plœuc, né le au château du Guilguiffin en Landudec, décédé le à Landrévarzec, alors en Briec.

- Michel Croissant, né le à Coatsulgoat en Briec, décédé le à Briec, père de Michel Croissant qui fut maire de Briec.

- Jean-Marie Rannou, né le à Landrévarzec, alors en Briec.

- Françoise Le Grand, née le à Landrévarzec, alors en Briec.

- René de Plœuc, né le à Constantinople (Turquie), fils du marquis Alexandre Marie Sébastien de Plœuc, ses obsèques furent célébrées le en l'église de Landrévarzec.

- Béatrice de Plœuc, née le à Paris, décédée le à Paris, chevalier de la Légion d'honneur.

- Jean Sizorn, né le à Landrévarzec, décédé le à Landrévarzec.

- Jean Bozec, né le à Briec, décédé le à Briec.

- Pierre Dandurand, né le à Quimper, décédé le au bourg de Briec.

- Michel Croissant, né le à Lespriten en Briec, décédé le à Briec.

- Hervé Le Gac, né le à Briec, décédé le à Briec.

- Yves Croissant, né le à Brunguen en Landrévarzec, décédé le à Brunguen en Landrévarzec.

- Jean Le Gars, né le à Briec, décédé le au bourg de Landrévarzec.

- Jean-Marie Darcillon, né le à Briec, décédé le à Ligen en Landrévarzec.

- René Alexandre Constantin de Plœuc, né le à Constantinople (Turquie), fils du marquis Alexandre Marie Sébastien de Plœuc, ses obsèques furent célébrées le en l'église de Landrévarzec.

- Jean Rolland, né le à Landrévarzec, décédé le à Kergreis en Landrévarzec.

- René Le Gars, né le à Pen ar Roz en Landrévarzec, décédé le à Pen ar Roz en Landrévarzec.

- Probablement Louis Illiou, né le au moulin de Kerlostrec en Landrévarzec, déc et édé le à Quimper

- Probablement Corentin Mérour, né le au Menhir en Briec, décédé le à Landrévarzec.

- Corentin Guyader, né le au bourg de Landrévarzec, décédé le à Quimper.

- Yves Guyader, né le à Landrévarzec, décédé le à Kerlaz (chavirage de son bateau en Baie de Douarnenez).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Ronan Larvor, « Au cœur des villages : à la recherche du secret de Quilinen. », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Edern - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Landrévarzec et Edern », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Edern - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Landrévarzec et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Dans la charte XIII du Cartulaire de Landévennec

- Francis Gourvil - Noms de famille bretons d'origine toponymique, page XIII.

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 36, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- Ernest Nègre - Toponymie générale de la France, Volume 2, page 1050

- René Kerviler, "Répertoire général de bio-bibliographie bretonne", livre premier, 1886-1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58167704/f159.image.r=Evarzec?rk=1437775;2

- R. Latouche, « Valeur historique des légendes. », sur Recueil de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne (Gallica), (consulté le ).

- A. Serret, « Catalogue du musée archéologique et du musée des anciens costumes bretons de la ville de Quimper. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Trouviaille à Landrévarzec. », sur Gallica, (consulté le ).

- Association bretonne et Union régionaliste bretonne., « Bulletin archéologique de l'Association bretonne », sur Gallica, (consulté le ).

- Association bretonne et Union régionaliste bretonne., « Bulletin archéologique de l'Association bretonne », sur Gallica, (consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Landrévarzec. », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Origine de la commune de Landrévarzec. », sur http://www.landrevarzec.fr, (consulté le ).

- L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Chapelle de Quilinen (Landrévarzec) », sur Bretania, (consulté le ).

- Yann de Servigny, « Maison de Kerguelen », sur Gallica, (consulté le ).

- Abbé Antoine Favé, « Un procès-verbal des prééminences et droits honorifiques à Landrévarzec et Quilinen (1648). », sur Bulletin de la Société archéologique du Finistère (Gallica), (consulté le ).

- Théodore Courtaux et le comte de Lantivy de Trédion, « Histoire généalogique de la maison de Lantivy, de ses alliances et des seigneuries qu'elle a possédées, Bretagne, Maine, Anjou et Languedoc, suivie des généalogies des maisons de l'Estourbeillon (Bretagne) et de Richemont de Richard'son (Écosse et France) », sur Gallica, (consulté le ).

- H. B. de la Rogerie, « Liste des juridictions exercées aux XVIIe et XVIIIe siècles dans le ressort du présidial de Quimper. », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, , p. 257 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, « Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne (tome 2) », sur Internet archive, (consulté le ).

- « Cahier de doléances de Landrévarzec en 1789. à », sur http;//www.infobretagne.com (consulté le ).

- Jean Savina, « Notre vieux Quimper. », sur Gallica, (consulté le ).

- Laurens Kerbourg, né le à Tréflez en Landrévarzec, décédé le à Tréflez en Landrévarzec

- "Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages", série 1, tome 5, 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49520z/f514.image.r=Plovan?rk=4206029;2

- Eglise catholique. Diocèse (Saint-Brieuc), « Le diocèse de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire : notes et documents. », sur Gallica, 1894-1899 (consulté le ).

- Fils de Guillaume-Jacques de Cornouaille et de Louise-Véronique de Boiguéhenneuc.

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « L'ancien manoir de Kerlez en Landrévarzec. », sur Gallica, (consulté le ).

- Daniel Bernard, Recherches sur la Chouannerie dans le Finistère, (lire en ligne).

- Denis Thézan de Gaussan, « Histoire généalogique de la maison de Ploëuc », sur Gallica, (consulté le ).

- Le Pays : journal des volontés de la France, « Actes officiels », sur Gallica, (consulté le ).

- " Rapports et délibérations - Finistère, Conseil général", 1874, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55647045/f664.image.r=Landudal.langFR

- Josette Jouas, Christian Le Corre et Christiane Jamey, "Ces Bretons d'Amérique du Nord", éditions Ouest-France, 2005, (ISBN 2-7373-3605-8).

- Albert-Sylvain Grenier, "Répertoire des faits politiques, sociaux, économiques et généraux", Berger-Levrault, Paris, 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65478681/f41.image.r=Guipavas%20.langFR

- France. Chambre des députés (1876-1942)., « Feuilleton / Chambre des députés », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Élections municipales », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Chronique électorale. Arrondissement de Quimper », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Nouvelles départementales. Protestaztion contre l'élection des municipalités. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « À la commission départementale. », sur Gallica, (consulté le ).

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Les élections. », sur Gallica, (consulté le ).

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Office central des œuvres de bienfaisance et services sociaux (France), « La France charitable et prévoyante : tableaux des oeuvres et institutions des départements (tome 1) », sur Gallica, (consulté le ).

- Comte Henry de Robien, « La survie du bidet breton », sur Le Sport universel illustré (Gallica), (consulté le ).

- « MémorialGenweb. Finistère. Landrévarzec. », sur https://www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « La région bretonne », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Landrévarzec. Monument aux morts. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Avis », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Châteaulin. Conseil d'arrondissement », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « P. T.T. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Landrévarzec. », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, « Élections municipales. Landrévarzec. », sur Gallica, (consulté le ).

- Corinne Mazo, « MémorialGenWeb.Finistère.Landrévarzec », sur https;//www.memorialgenweb.org, (consulté le ).

- Thierry Charpentier, « Médecine. Les praticiens de l'ombre au XIXe siècle », sur Le Telegramme, (consulté le ).

- Annick Le Douguet, "Guérisseurs et sorciers bretons au banc des accusés", éditions Le Douguet, 2017, (ISBN 978-2-9512892-5-3).

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/landrevarzec-29510/la-memoire-de-jean-marie-sizorn-rebouteux-honoree-2105995

- Site sur la commune de Landrévarzec

- Site de la commune de Landrévarzec sur le site de la communauté de communes

- « Dernier conseil municipal pour Lucien Kerrec, maire depuis 1995 », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Municipales à Landrévarzec. Premier mandat de maire pour Paul Boëdec », Ouest-France, (lire en ligne).

- René Legrand, « Landrévarzec. Notre-Dame-de-Quilinen. », sur Congrès archéologique de France : séances générales (Gallica), (consulté le ).

- René Legrand, « Landrévarzec. Notre-Dame-de-Quilinen. », sur Congrès archéologique de France : séances générales (Gallica), (consulté le ).

- D'après une notice d'information touristique située près de l'église Saint-Guénolé.

- « Sauvegarder le cœur patrimonial de Landrévarzec », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- Société archéologique du Finistère. Histoire et patrimoine., « Inventaire des croix et calvaires Commune de Landrévarzec. » (consulté le ).

- https://recherche.archives.finistere.fr/viewer/viewer/medias/collections/FI/0014FI/FRAD029_14FI_00369.jpg

- Vincent Abolivier et Pascal L'Hermitte, « Un jardin à Landrévarzec. » (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du .

_Quilinen_Chapelle_01.jpg.webp)