Arc brisé

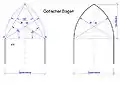

L'arc brisé est formé par deux ou quatre segments d’arcs égaux concaves qui se recoupent en un point situé au sommet du tracé, formant ainsi une figure symétrique.

- Arc à deux segments :

- arc en tiers-point : il s'inscrit dans un triangle équilatéral ;

- arc en lancette : il est plus aigu que l'arc en tiers-point. Le centre des segments est placé à l'extérieur de la base de l'arc ;

- arc brisé surbaissé : il est moins aigu que l'arc en tiers-point. On le réalise en plaçant le centre de chaque segment à l'intérieur de la base de l'arc.

- Arc à quatre segments :

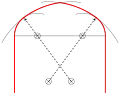

- arc Tudor ou arc brisé aplati. Bas et large avec un sommet pointu il est formé par deux segments d'arc de très grand rayon qui se croisent au sommet et sont prolongés de chaque côté par deux segments de plus petit rayon.

Arc en tiers-point.

Arc en tiers-point. Arc en lancette.

Arc en lancette.

Arc brisé aplati appelé aussi Tudor.

L'arc brisé est un des éléments caractéristiques de l'architecture gothique[1]. Après avoir été en plein cintre à l'époque romane, les baies, les croisées d'ogives et les voûtes prennent la forme de l'arc brisé.

Porte du XVIe siècle sous arc en tiers-point. .jpg.webp)

Arc brisé en lancette du XIIIe siècle.  Arc brisé surbaissé.

Arc brisé surbaissé.

Porte sous arc brisé aplati.

Il ne faut pas nommer ogive un arc brisé comme l'ont fait de nombreux historiens au XIXe siècle et au XXe siècle[2]. Le mot ogival à la place de gothique est aussi à bannir puisque des ogives peuvent être en plein cintre[3] - [4].

Notes et références

- « Arc brisé », sur larousse.fr, Encyclopédie Larousse en ligne (consulté le ).

- Jean-Marie Pérouse de Montclos, Architecture, description et vocabulaire méthodiques, Paris, Éditions du patrimoine, (ISBN 978 2 7577 0124 9), p. 286.

- Eugène Lefèvre-Pontalis, « Comment doit-on rédiger la monographie d'une église », (consulté le ), p. 24.

- Robert de Lasteyrie, « L'architecture gothique », Bulletin monumental, no 58, , p. 537 (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Bance-Morel, 1854-1868 (lire en ligne), « Arc ».

Articles connexes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.