Pierre-Vincent Dombidau de Crouseilles

Pierre-Vincent Dombidau de Crouseilles, parfois orthographié Pierre-Vincent Dombideau de Crouseilhes, né le à Pau et décédé le à Quimper, est un homme d'Église, évêque français de l'Église catholique romaine. Il est évêque de Quimper de 1805 à 1823.

| Pierre-Vincent Dombidau de Crouseilles | ||

| ||

| Biographie | ||

|---|---|---|

| Naissance | Pau |

|

| Ordination sacerdotale | ||

| Décès | Quimper |

|

| Évêque de l'Église catholique | ||

| Quimper | ||

| – | ||

| Autres fonctions | ||

| Fonction religieuse | ||

|

||

| ||

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

Biographie

Clerc d'Ancien Régime

Pierre-Vincent Dombidau de Crouseilles naît à Pau le . Il est le fils de Jean de Dombidau, conseiller au Parlement de Navarre, baron de Crouseilles[1] et membre des États de Béarn[2] et de Françoise de Capdeville[1].

Il entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris en 1770 et obtient sa licence en théologie en 1778[1].

Il est ordonné prêtre le [3]. Son père fait jouer ses relations pour lui obtenir des bénéfices lucratifs[4]. Il devient ainsi chanoine de Lescar, dont l'évêque, Marc-Antoine de Noé est apparenté à sa famille et prieur de Cambon (diocèse de Rodez) et de Lieu-Dieu (diocèse d'Amiens)[1].

En 1788, il est choisi par archevêque Jean de Dieu-Raymond de Boisgelin de Cucé comme chanoine et vicaire général d'Aix-en-Provence[3]. Pendant la Révolution, il émigre en Angleterre avec son évêque et ne trouve donc pas confronté à l'obligation du serment[1].

Recréer un épiscopat

Sous le Consulat, il revient en France dans le diocèse d'Aix-en-Provence puis suit Boisgelin de Cucé comme vicaire général du diocèse de Tours en 1802[1].

Il est un des collaborateurs de Portalis, directeur des cultes, qu'il a connu à Aix-en-Provence, et participe ainsi à la composition de la liste des épiscopables de 1802, en rédigeant des appréciations sur les candidats, dont il fait partie, recommandé par Portalis puis par le cardinal Fesch[4].

Évêque de Quimper

Dombidau de Crouseilles est nommé évêque de Quimper le 30 janvier 1805[1]. Il est sacré le dans la cathédrale Notre-Dame de Paris[3]. Béarnais, il est nommé en Bretagne conformément à une politique qui conduit Napoléon à écarter les clercs bretons quand il s'agit de pourvoir les sièges épiscopaux de la région[5]. Il ne peut s'installer dans les bâtiments de l'ancien évêché de Quimper qu'en 1809, le temps que le département le rachète à son propriétaire et fasse des réparations[6].

Ses relations avec les préfets successifs du Finistère ne sont pas très bonnes. Dans ce diocèse très catholique, il encourage avec succès la fondation d'écoles religieuses[1]. Le développement de l'enseignement mutuel dans son diocèse le laisse dubitatif. Il essaye sans beaucoup de succès de proposer des séminaristes pour diriger ces écoles et recommande à ses curés d'en surveiller les instituteurs laïcs[7]. Les vocations se multiplient : il ordonne ainsi presque 170 prêtres entre 1805 et 1815. Il organise des missions intérieures et contribue à rallier son clergé à l'Empire[1].

Il tarde à publier le catéchisme impérial, mais, après avoir été fait baron d'Empire le 10 septembre 1808, participe dans les rangs de la majorité au concile de Paris de 1811. Il reste donc alors loyal à l'Empire[1].

Rallié à Louis XVIII en 1814, il reste prudemment indécis pendant les Cent-Jours. Louis XVIII lui propose l'archevêché de Rouen en 1823, mais il refuse et meurt peu après à Quimper dans la nuit du 28 au [1].

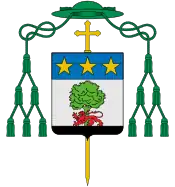

Armes

D'argent à l'arbre de sinople terrassé de sable au lion de gueules passant sur la terrasse, au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or[8].

Notes et références

- Jacques-Olivier Boudon, Les élites religieuses à l'époque de Napoléon. Dictionnaire des évêques et vicaires généraux du Premier Empire, Paris, Nouveau Monde éditions / Fondation Napoléon, , 313 p. (ISBN 2-84736-008-5), p. 130-132

- Frédéric Bidouze, « Des états provinciaux « flanqués » d’un parlement au XVIIIe siècle : l’exemple du Béarn, de la Navarre et de la Soule », dans Hervé Leuwers (dir.), Les parlementaires, acteurs de la vie provinciale : XVIIe et XVIIIe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », (ISBN 978-2-7535-6943-0, lire en ligne), p. 17–30

- Pierre Puchulu, Les évêques originaires du diocèse de Bayonne depuis le concordat de 1801, Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, n° 133,

- Jacques-Olivier Boudon, L'épiscopat français à l'époque concordataire 1802-1905, Paris, Le Cerf, coll. « Histoire religieuse de la France », , 589 p. (ISBN 9782204053013), p. 157, 286-287, 293-294

- Jacques-Olivier Boudon, « Les évêques bretons de la première Séparation au concordat (1795-1802) », dans Jean Balcou, Georges Provost, Yvon Tranvouez (dir.), Les Bretons et la Séparation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », (ISBN 978-2-7535-0286-4, DOI 10.4000/books.pur.23557, lire en ligne), p. 47–56

- Jean Savina, Notre vieux Quimper, Quimper, Société Les Amis de Jean Savina, , 311 p. (lire en ligne), p. 87

- Michel Chalopin, L'enseignement mutuel en Bretagne: Quand les écoliers bretons faisaient la classe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », (ISBN 978-2-7535-1280-1 et 978-2-7535-6781-8, DOI 10.4000/books.pur.106242, lire en ligne), chap. 3

- Comte de Saint Saud, Armorial des prélats français du XIXe siècle, Paris, 1906, H. Daragon, 415p., p. 144. Consultable sur Gallica.

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques-Olivier Boudon, Les élites religieuses à l'époque de Napoléon. Dictionnaire des évêques et vicaires généraux du Premier Empire, Paris, Nouveau Monde éditions / Fondation Napoléon, , 313 p. (ISBN 2-84736-008-5), p. 130-132

- Jacques-Alphonse Mahul, Annuaire nécrologique, ou Supplément annuel et continuation de toutes les biographies ou dictionnaires historiques, 4e année, 1823, Paris : Ponthieu, 1824, p. 80-81

- Pierre Puchulu, Les évêques originaires du diocèse de Bayonne depuis le concordat de 1801, Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, n° 133,