Diocèse de Rodez et Vabres

Le diocèse de Rodez et Vabres (en latin : Dioecesis Ruthenensis-Vabrensis) est un diocèse de l'Église catholique en France dont le siège est à la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Le 7 juillet 2022, Luc Meyer est nommé évêque du diocèse de Rodez et Vabres par le pape François.

| Diocèse de Rodez (-Vabres) (la) Dioecesis Ruthenensis (-Vabrensis) | |

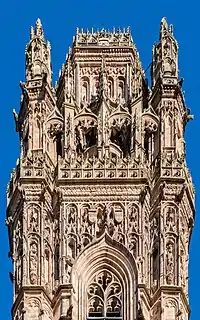

Le clocher de la cathédrale Notre-Dame de Rodez. | |

| Pays | France |

|---|---|

| Église | catholique |

| Rite liturgique | romain |

| Type de juridiction | diocèse |

| Création | Ve siècle |

| Affiliation | Église catholique en France |

| Province ecclésiastique | Toulouse |

| Siège | Rodez |

| Diocèses suffragants | Rodez |

| Conférence des évêques | Conférence des évêques de France |

| Titulaire actuel | Luc Meyer |

| Langue(s) liturgique(s) | français |

| Calendrier | grégorien |

| Territoire | Aveyron |

| Population totale | 279 595 |

| Site web | https://rodez.catholique.fr/ |

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | |

Histoire

D'après la tradition et les auteurs anciens, le diocèse de Rodez aurait été érigé au Ve siècle par Saint Amans. Selon la spécialiste Nicole Lemaître, « nous ne savons pas comment s'est implanté le christianisme rouergat ; nous observons seulement son évidente vitalité au VIIe siècle. »[1] Louis Bousquet, consulteur d’histoire et d’archéologie diocésaine, va dans le même sens. Selon lui, « l’évangélisation du Rouergue est enveloppée d’obscurité et l’apostolicité de saint Martial et ses prédications au Ier siècle ne sont plus soutenables »[2]. Il note cependant que « le plus ancien nom de la liste épiscopale est saint Amans[2]. Cependant, l'œuvre d'évangélisation « se poursuit activement durant le Ve siècle dans les masses rurales. Des textes précis font allusion à une organisation ecclésiastique assez poussée vers la fin de ce siècle »[3]. Entre autres, « la lettre de l'évêque de Clermont, Sidoine Apollinaire, écrite vers 475 à Basilius, décrit les ravages de la persécution des Goths[4] dans un diocèse organisé, privé momentanément de son évêque »[3].

Le diocèse de Rodez fut formé dans les limites du territoire de l'ancienne cité gallo-romaine des Rutènes (civitas Rutenorum). Ses limites correspondaient approximativement au département actuel de l'Aveyron sans une partie du canton de Villeneuve qui dépendait du diocèse de Cahors, mais avec le canton de Saint-Antonin, détaché lors de la formation du Tarn-et-Garonne en 1808. Le diocèse de Rodez faisait partie de la province de Bourges.

En 1317, le pape Jean XXII démembra de nombreux diocèses de France dont celui de Rodez. La partie au sud de la rivière Tarn devint le diocèse de Vabres. Le diocèse de Rodez comptait 449 paroisses au XIVe siècle et celui de Vabres 128[5]. Cette division fut conservée jusqu'en 1790. En 1789, le diocèse de Rodez comprenait 473 paroisses et celui de Vabres toujours 128[6].

En 1790, sous la Révolution française, le diocèse de Vabres fut supprimé et intégré à celui de Rodez. Dans la commune de Vabres-l'Abbaye, l'église Saint-Sauveur-et-Saint-Pierre porte toujours le nom de cathédrale.

Le concordat de 1801 provoqua l'union du diocèse de Rodez à celui de Cahors. En 1808, le canton de Saint-Antonin fut détaché du département de l'Aveyron lors de la création du Tarn-et-Garonne. Il fut également transféré au diocèse de Montauban.

En 1817, le diocèse de Rodez fut restauré dans les limites du département de l'Aveyron. Il porte la dénomination de « diocèse de Rodez et Vabres » depuis 1875.

Le diocèse de Rodez et Vabres appartient aujourd'hui à la province ecclésiastique de Toulouse, érigée, comme les autres provinces de France en 2002, qui comprend également les diocèses d’Albi, Auch, Cahors, Montauban, Pamiers, Tarbes et Lourdes[7].

La Renaissance

François d'Estaing (1462-1529) appartenait à l’une des nobles familles du Rouergue qui compta un cardinal, des évêques et un amiral. Après un doctorat en droit canonique, François d’Estaing a occupé diverses fonctions dans le diocèse de Lyon et au Grand Conseil du roi Louis XII [note A. Bion de Marlavagne, Histoire du bienheureux François d’Estaing, Rodez, 1839, 382 p.). En 1501, il est élu évêque de Rodez par le chapitre de la cathédrale. Il va faire partie de ce mouvement d’évêques et de clercs qui, au début du XVIe siècle, sentaient le besoin d’une réforme du clergé et du culte eucharistique, tels Louis d’Amboise, évêque d’Albi, Guillaume de Briçonnet, évêque de Lodève puis de Meaux et de son vicaire général, Lefèvre d’Etaples[8]

Au cours de son épiscopat, François d'Estaing a consacré beaucoup de son temps aux visites pastorales[9]. Elles durent parfois plusieurs mois et se déroulent avec simplicité. Au cours de sa visite, l’évêque s’adresse à des publics variés et, devant des enfants et des personnes sans instruction, il parle alors occitan. Pour ceux qui savent lire, il fait imprimer un « abrégé des principales vérités de la religion » qu’il demande d’afficher. Les visites sont pour l’évêque l’occasion de voir les prêtres et, si besoin est, de réformer la manière dont ils tiennent la paroisse, administrent les sacrements et enseignent la doctrine chrétienne[10] La vie diocésaine s’en trouve rénovée si bien que le Rouergue, à l’exception de Millau, a été peu touché par la réforme protestante. On doit à François d'Estaing l’introduction dans le diocèse de la fête des Anges Gardiens. Par une bulle datée du 12 avril 1518, le pape Léon X approuva l’office et, plus tard, il étendit la fête des saints anges à l’Église universelle (2 octobre). On doit aussi à l’évêque d’avoir fait reprendre l’achèvement du gros œuvre de la cathédrale[11] et après l’incendie du clocher (28 avril 1510) d’avoir décidé, avec les chanoines et les consuls, la reconstruction immédiate de la tour. Pour cela, il prend à sa charge une équipe de 150 ouvriers et manœuvres ainsi que le coût des matériaux nécessaires aux travaux[12].

Georges d’Armagnac (1500-1585) succéda à François d’Estaing pour un pontificat de 25 ans. Il a été le prélat type de la Renaissance, versé dans les langues classiques, doté d’une grande culture, entouré d’érudits. Il ne néglige pas pour autant de combattre le calvinisme et d’achever complètement la cathédrale. Mais sa protectrice, Marguerite de Navarre, sœur de François 1er, lui confie l’administration de vastes domaines reçus en héritage[13] Cela limitait le temps nécessaire à l’administration du diocèse.

Les martyrs

Parmi les prêtres qui payèrent de leur vie leur refus de prêter le serment exigé par la Constitution civile du clergé, on compte 147 prêtres du diocèse de Rodez qui moururent en captivité ou furent décapités[14] Quatre d’entre eux l’ont été à Paris et, le 17 octobre 1926, ils ont été béatifiés par le pape Pie XI avec les 191 martyrs des Carmes[15] Charles Carnus, professeur au collège royal de Rodez et célèbre pour son vol en une montgolfière ; Pierre-Jean Garrigues, docteur en Sorbonne, Jean-Antoine Segonds, prédicateur du roi, et Jean Lacan, aumônier à la Pitié à Paris.

Le réveil

Au cours du XIXe siècle, des initiatives naissent pour rénover la foi et la piété dans le diocèse. Les petits séminaires et le grand séminaire ont permis aux évêques de Rodez d’être à la tête de l’un des clergés les plus nombreux de France : en 1861, on dénombre au grand séminaire dans les 200 étudiants et le diocèse bénéficie alors de 1086 prêtres en activité[16]. Bien d’autres personnes ont contribué au renouveau : Ste Émilie de Rodat fonde les sœurs de la Sainte-Famille de Villefranche ; Alexandrine Conduché, les Dominicaine du Très Saint Rosaire à Monteils ; Jeanne Planchon, les Ursulines de Malet ; Julie Chauchard, les sœurs du Saint-Cœur de Marie ; six congrégations de St Joseph sont créées et finiront par se fondre en une union. En 1861, le diocèse compte aussi 270 religieux et 1257 religieuses[17].

Le dernier quart du XIXe siècle est marqué par la forte personnalité de Mgr Bourret. Après des doctorats en droit canonique et en droit civil, Ernest Bourret (1827-1896) enseigne à la faculté catholique de Paris. Il devient secrétaire particulier de Mgr Guibert, archevêque de Tours, puis de Paris et, en tant que théologien, il participe au premier concile du Vatican. En 1871, il est nommé évêque de Rodez. Il joue un rôle important dans la région et dans l’Église de France et il favorise la politique du Ralliement demandée par Léon XIII aux catholiques français, ce qui lui a valu de violentes critiques mais aussi, en 1893, le chapeau de cardinal[18]

Ernest Bourret était un homme d’action, autoritaire. Il fait donner aux nombreux prêtres du diocèse une formation intellectuelle exigeante[19] et il organise aussi pour eux des retraites fréquentes et des sortes de sessions qui contribuent au développement intellectuel du clergé. Lors de ses tournées pastorales, il se montre exigeant. En 1875, il appelle des cisterciens d’Aiguebelle (Drôme) pour restaurer et donner vie à l’abbaye de Bonnecombe. Il fait de même pour celle de Bonneval en invitant des trappistines de Maubec (Drôme). Il ne peut décider les bénédictins de Solesmes à venir à Conques ; les Prémontrés de Frigolet (Bouches du Rhône) puis de Mondaye (Calvados] s’y implantent. Le cardinal Bourret a une image d’évêque bâtisseur. Dès son arrivée, il réaménage l’aile de l’évêché qui longe l’actuelle rue Frayssinous. Il continue le mouvement de construction d’églises commencé sous ses prédécesseurs et, en particulier, des églises sous le vocale du Sacré-Cœur (Rodez, Millau). Il fait déplacer le jubé de la cathédrale et élever les deux clochers latéraux à l’Abbatiale Sainte-Foy de Conques. Il n’a pas le temps de réorganiser toute la façade de la cathédrale[20].

Au XXe siècle

Le siècle s’ouvre dans la souffrance de la séparation des Églises et de l’État et des expulsions qui suivent. À Rodez les séminaristes quittent en 1907 l’immeuble aménagé pour eux à partir de 1824. Cinq années plus tard, près d’un millier de séminaristes, de prêtres et de religieux abandonnent paroisses, écoles, missions d’outre-mer pour partir au front. Près de 200 tombent au combat ou meurent des suites de la guerre[21]

Après les années sombres de la seconde guerre mondiale, 46 personnes en Aveyron ont été proclamées « Justes des Nations »[22] Parmi elles, se détache sœur Denise Bergon qui, avec sa consœur, Marguerite Roques, a caché 83 enfants juifs dans le couvent de Massip[23].

Dans les années d’après-guerre, l’abbé Adrien Bion (1913-1967) anime la jeunesse agricole catholique (JAC) et marque des générations d’agriculteurs à la fois par sa vision d’une agriculture qui rénove les traditions ancestrales et par un message évangélique stimulant. Il a eu une influence certaine auprès des cadres ruraux qui ont marqué le monde agricole : André Laur, Marcel Bruel, André Cazals, Raymond Lacombe et leurs épouses, etc.[24]

Amans, patron principal (fin IVe siècle - début Ve siècle)

Le Patron principal du diocèse est saint Amans[25], auquel est dédié une des églises de la ville de Rodez. Un clerc du début VIIe siècle a donné quelques récits de sa vie. Selon ces récits, « Amans, d’abord élu à l’évêché de Lodève, revient à la fin du IVe siècle lutter contre le paganisme qui sévit dans sa ville natale depuis l’évangélisation menée par Saint Martial au IIIe siècle »[26]. Le buste de Saint Amans est conservé dans l’église qui porte son nom. L’épisode le plus fameux de ses actions est la chute de l’idole Ruth. « Au cours d’une fête païenne d’adoration d’une idole nommé Ruth par les traditions et après avoir tenté en vain, avec son diacre Naamas, de convaincre les Ruthènes de mettre fin à leurs libations, l’évêque prie Dieu de l’aider. Une nuée grandit à l’heure avec une rapidité surprenante et envahit le ciel ; le tonnerre gronde, un éclair partage du ciel et s’abat sur l’idole, brisés en trois morceaux. Frappé de surdité les païens implorent le pardon du saint homme en demandant le baptême et une fois convertis recouvre la santé. »[27].

Émilie de Rodat, patronne secondaire (1787-1852)

Aînée de cinq enfants de Jean-Louis Guillaume Amans de Rodat et d’Henritette de Pomairols-Ginals, Émilie est née le 6 septembre 1787 au château paternel de Druelle tout proche de Rodez[28]. À l’âge de 28 ans, après plusieurs essais de vie religieuse, Émilie, sensible aux besoins éducatifs de son temps, ouvre une première classe d'école dans sa chambre[29]. Quarante élèves s’y rassemblent bientôt. La jeune école change de locaux plusieurs fois, jusqu'à l’acquisition d’un ancien couvent de Cordeliers en 1817. La congrégation des religieuses de la Sainte Famille est ainsi fondée le 3 mai 1816 par Émilie, avec trois autres jeunes femmes : Eléonore Dutriac, Marie Boutaric, et Ursule Delbreil. À sa mort en 1852, Émilie avait fondé 41 Communauté dont seulement 6 avaient été fermées[30]. La congrégation est aujourd’hui présente dans 11 pays. Émilie de Rodat a été béatifiée le 9 juin 1940 et canonisée le 23 avril 1950 par le pape Pie XII. Elle est fêtée le 19 septembre.

Création des nouvelles paroisses (2001)

Le 11 juin 2000, Bellino Ghirard, évêque de 1991 à 2011, après un travail de concertation de plusieurs années, a mis en place des paroisses nouvelles[31]. Le décret de suppression a été publié le 7 janvier 2001[32]. Le Décret de Création des nouvelles paroisses a été publié le même jour[33]. Depuis, le diocèse est structuré en 8 doyennés et 36 paroisses.

Synode diocésain (2015-2017)

De 2015 à 2017, le diocèse a vécu un synode dont le thème était « Pour que les hommes aient la vie ». Convoqué par François Fonlupt, ce synode a été conclu le 4 juin 2017 par la publication officielle des Actes[34]. Dix décisions ont été prises :

- 1. Faire exister des fraternités missionnaires[35] ;

- 2. Situer la Parole et l'Eucharistie au centre de notre vie chrétienne[36] ;

- 3. Préciser et déployer une pastorale de la proximité[37] ;

- 4. Soutenir l’existence en un ‘lieu manifeste’ de ‘maisons de vie’[38] ;

- 5. Proposer annuellement une assemblée générale de chaque paroisse et un rassemblement diocésain tous les deux ans[38].

- 6. Consolider un service diocésain des vocations et soutenir une claire conscience de l’articulation entre les diverses formes de vocation[39] ;

- 7. Structurer le service diocésain de formation[40] ;

- 8. Soutenir et développer une pédagogie[41]catéchuménale[42] ;

- 9. Travailler à la création d’un Comité diocésain éthique et social[38] ;

- 10. Réfléchir à une coordination de la « Diaconie de l’Aveyron »[43].

Abus sexuels

Lutte contre la pédophilie

En 2016, Dans le sillage des initiatives nationales[44], le diocèse se dote de moyens pour lutter contre la pédophilie, notamment d'une cellule d'écoute, conformément aux préconisations nationale[45], confirmées à la suite du rapport de la CIASE[46].

Le 24 octobre 2022, dans un texte intitulé "Donnée… trahie… à retrouver…"[47], adressé au diocésains de Rodez et Vabres, avant l'assemblée des évêques à Lourdes, Luc Meyer fait part à la fois de sa joie de découvrir son diocèse et de sa souffrance devant les scandales révélés à ce moment dans d'autres diocèses : « Le scandale, ce n’est pas la révélation de ces actes, mais le fait même que ces actes aient été posés. »

Affaires notables

Au début des années 2000, l'affaire du curé Jean-Lucien Maurel se situe dans la commune de Mur-de-Barrez. Le prêtre est condamné en 2000 à dix de prison pour viols et agressions sexuelles sur trois mineurs de 10 à 13 ans. Il est libéré en 2005 et vit alors à Rodez, privé de tout ministère public[48] et de "tout contact avec le public"[49]. Son supérieur, Bellino Ghirard, s'en explique en ces termes : « Le jugement des hommes est passé et je m’en remets au jugement de Dieu... »[50]. Son successeur, François Fonlupt, abonde dans ce sens : « Comme évêque, je suis responsable de la personne jusqu’à sa mort. Je ne suis pas certain que pour accompagner ces personnes-là, le meilleur moyen est de les mettre en dehors de l’Église »[51].

Une autre affaire de pédophilie en 2008 concerne un frère de la Communauté des Béatitudes hébergé à l'Abbaye de Bonnecombe, près de Comps-la-Grand-Ville. Pierre-Étienne Albert est accusé d'avoir agressé sexuellement 39 enfants entre 1985 et 2000. Le frère, qui n'est pas prêtre[52], reconnaît l'ensemble des agressions sexuelles et donne le nom d'autres victimes pour lesquelles le tribunal ne peut statuer car les faits sont prescrits. Il est condamné à 5 ans de prison en décembre 2011 dans un premier jugement concernant 38 enfants et à 3 mois dans un deuxième jugement, en 2015, pour une agression sur une jeune fille de 12 ans[53] - [54].

Évêques originaires du diocèse de Rodez

- Georges Soubrier, évêque émérite de Nantes

- Raymond Séguy, évêque émérite d'Autun

Statistiques

- En 1990, le diocèse comprenait 282 000 baptisés pour une population de 290 000 habitants (97,2 %), 453 prêtres dont 437 séculiers et 16 réguliers, 4 diacres permanents, 77 religieux et 1.340 religieuses dans 539 paroisses[55].

- En 2014, le diocèse comprenait 271 400 baptisés pour une population de 279 400 habitants (97,1 %), 160 prêtres dont 142 séculiers et 18 réguliers, 12 diacres permanents, 45 religieux et 664 religieuses dans 36 regroupements de paroisses[56].

Notes et références

- Nicole Lemaître, Le Rouergue flamboyant, Paris, Cerf, 1998, p. 8.

- Bousquet 1942, p. 41.

- Bousquet 1942, p. 42.

- Henri Enjalbert (dir.), Histoire du Rouergue, Toulouse, 1979, p. 74

- Nicole Lemaître, p. 13-14

- Jean-Yves Bou, Atlas du Rouergue, II, p. 48.

- https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/structure/province-de-toulouse/

- Nicole Lemaître, Le Rouergue flamboyant, Paris, Cerf, 1998, p. 489-492.

- Nicole Lemaître, Le Rouergue flamboyant, Paris, Cerf, 1998, p. 138-242.

- Nicole Lemaître, Le Rouergue flamboyant, Paris, Cerf, 1998, p. 238-232.

- Robert Taussat, Sept siècles autour de la cathédrale de Rodez, Editions du Rouergue, 1992, p. 184.

- Robert Taussat, Sept siècles autour de la cathédrale de Rodez, Editions du Rouergue, 1992, p. 196.

- Robert Taussat, Sept siècles autour de la cathédrale de Rodez, Editions du Rouergue, 1992, p. 211-217.

- Michel Lombard, Rouergats et catholiques, des vies mouvementées, autoédition, 2022, p. 164.

- A. C. Sabatier, Les martyrs du clergé, Beauchesne, 1912, 472 pages.

- Henri Enjalbert (direct.), Histoire du Rouergue, Privat éditeur, 1979, p. 406.

- Henri Enjalbert (direct.), Histoire du Rouergue, Privat éditeur, 1979, p. 407.

- Abbé Ricard, Le cardinal Bourret, Paris, Bloud et Barral, 1897, p. 357.

- Jacques Gadille, La pensée et l’action politique des évêques français au début de la 3e République (1870-1883), Paris, Hachette, 1967, tome 1, p. 39.

- Robert Taussat, Sept siècles autour de la cathédrale de Rodez, Editions du Rouergue, 1992, p. 317-328.

- Jean-Pierre et Marie-Claude Bénézet, L’Église du Rouergue en 1914-1918, autoédition, 2019, 699 pages.

- Église en Rouergue, n° 20, 25 décembre 2022, p. 5.

- Jean-Pierre Denis, Nos enfants de la guerre, Paris, Seuil, 2002, 269 pages.

- Henri Enjalbert, Histoire du Rouergue, Privat éditeur, 1979, p. 415-422.

- https://nominis.cef.fr/contenus/saint/8834/Saint-Amans-de-Rodez.html

- Diane Joy, Marion Clochard, Orian Pilloix, Jean-Philippe Savignon, L’Église Saint-Amans de Rodez, Direction du patrimoine de Rodez Agglomération, 28 pages, p. 4.

- Diane Joy, Marion Clochard, Orian Pilloix, Jean-Philippe Savignon , L’Église Saint-Amans de Rodez, Direction du patrimoine de Rodez Agglomération, 28 pages, p. 8.

- Sainte Émilie de Rodat, Anthologie spirituelle présentée par H. de Quensac, Paris, Lethielleux, 1965, p. XVII.

- Sainte Émilie de Rodat, Anthologie spirituelle présentée par H. de Quensac, Paris, Lethielleux, 1965, p. 6.

- Émilie, un chemin pour demain (1816-2016). Bicentenaire de la Congrégation de la Sainte-Famille de Villefranche-de-Rouergue, Villefranche-de-Rouergue, 2016, p. 16

- Directoire pour la mise en place des Paroisses nouvelles, @Diocèse de Rodez et Vabres. Dépôt légal 11 juin 2000, 20 pages.

- Église en Rouergue, @Diocèse de Rodez et Vabres. Janvier 2001, Numéro Spécial, CPPPAP no 61316, p. 3-5

- Église en Rouergue, @Diocèse de Rodez et Vabres. Janvier 2001, Numéro Spécial, CPPPAP no 61316, p. 11-11

- Synode 2015-2017,Pour que les hommes aient la vie. Disciples missionnaires, @Diocèse de Rodez et Vabres. Dépôt légal 1er juin 2017, 80 pages, page 67

- «Favoriser au plus près des lieux et des personnes la présence de l‘Église », idem, page 47 et 68

- «L’assemblée synodale n’a pas précisé davantage quels devaient être les lieux de célébration », idem, pages 25, 53-57 et 68

- «page 72

- «page 67

- «pages 19 et 67

- «pages 31 et 73

- https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2453/Le-catechumenat-des-adultes-un-modele-pour-la-catechese-2013-04-09-932532

- «page 73

- «pages 37 et 41.

- https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/site-lutter-contre-pedophilie-de-conference-eveques-de-france/

- https://rodez.catholique.fr/texte-officiel/lutter-contre-la-p%c3%a9dophilie

- https://www.ciase.fr/

- https://rodez.catholique.fr/actualite/message-eveque-24-octobre-2022

- https://www.ladepeche.fr/article/2005/10/21/325073-justice-abbe-maurel-une-sortie-de-prison-polemique.html

- Ibidem, qui cite également le communiqué du diocèse de Rodez et Vabres paru à l'époque : «Le 5 octobre , le Père Jean-Lucien Maurel s'est vu signifier sa libération définitive. Il est autorisé à revenir dans le diocèse et à résider à Rodez où il prendra sa retraite. Dans l'Église diocésaine, il ne recevra pas de mission pastorale particulière».

- « Pédocriminalité dans l'Eglise : il y a 21 ans à Rodez, le procès de l’abbé Maurel... et celui de l’omerta. », La Dépêche, (consulté le ).

- « L’Aveyron, département marqué par des affaires de pédophilie au sein de l'Eglise. », Centre Presse Aveyron, (consulté le ).

- https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Cinq-ans-de-prison-pour-Pierre-Etienne-Albert-2011-12-01-742421

- Comps-la-Grand-Ville. Bonnecombe : « Nous quittons la communauté des Béatitudes » La Dépêche, 11 mai 2009

- Rodez. Pierre-Étienne Albert à nouveau devant la justice. La Dépêche, 29 octobre 2015.

- Annuaire pontifical, 1991

- Annuaire pontifical, 2015

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Pierre et Marie-Claude Bénézet, L’Église du Rouergue en 1914-1918, autoédition, 2019, 699 pages

- Jean-Yves Bou, Atlas du Rouergue à la veille de la Révolution française, esquisse d'une géographie de l'habitat, des paroisses, des communautés et des seigneuries à la fin de l'Ancien régime, Millau, 2016, (ISBN 978-2-7466-9427-9).

- Louis Bousquet, Six leçons d’histoire du Rouergue, Rodez, , 117 p..

- Henri Enjalbert (dir.), Histoire du Rouergue, Toulouse, 1979, 508 pages.

- L'état du diocèse de Rodez en 1771, enquête épiscopale manuscrite éditée par Louis Lempereur, Rodez, 1906.

- Nicole Lemaître, Le Rouergue flamboyant,le clergé et les fidèles du diocèse de Rodez, 1417-1563, Paris, cerf, 1998.

- Jacques Gadille, La pensée et l’action politique des évêques français au début de la 3e République (1870-1883), Paris, Hachette, 1967.

- Grimaldi, Les bénéfices du diocèse de Rodez avant la révolution de 1789, texte manuscrit édité par Touzery, Rodez, 1906.

- Abbé Ricard, Le cardinal Bourret, Paris, Bloud et Barral, 1897.

- A. C. Sabatier, Les martyrs du clergé, Beauchesne, 1912, 472 pages.

- Robert Taussat, Sept siècles autour de la cathédrale de Rodez, Editions du Rouergue, 1992.